Технологии согласования властных и общественных интересов в ракурсе достижения ценностного образа будущего молодежи

Автор: Ильичева М.В., Щунина Т.Е.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Ценностные установки молодежи в формировании образа будущего

Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

Учет ценностных ориентиров граждан в политическом управлении является основой эффективного государственного управления. Ни одна программа развития, не содержащая в своей основе ценности и интересы граждан, не может быть эффективно реализована. Принятие во внимание ценностных ориентиров молодого поколения является одним из основных условий развития государства, в то время как их игнорирование неизбежно приводит к потере коммуникации поколений и весьма опасной с точки зрения экономических и демографических эффектов миграции населения. Таким образом, идентификация ценностей и интересов молодежи выступает стратегической задачей государства в целях его устойчивого развития. В статье рассматриваются ценностные ориентиры молодежи регионов современной России, а также технологии эффективного диалога молодежи и власти. В рамках исследования обозначенного вопроса автор анализирует проведенный социологический опрос населения по вопросам формирования образа будущего страны и механизмам социально-экономического развития регионов и муниципалитетов и определяет детерминанты образа жизни молодежи, на которые опирается формируемый в сознании образ будущего их регионов, а также государства в целом.

Образ будущего, молодежь, ценностные ориентиры, молодежная политика, социально-экономическое развитие, политические технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/170210354

IDR: 170210354 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-16-28

Текст научной статьи Технологии согласования властных и общественных интересов в ракурсе достижения ценностного образа будущего молодежи

Особенностью каждого молодого поколения является слабая связь со старшим поколением, а также естественная потребность в изменениях с целью самоидентификации и определения своей уникальности, которые выражаются через формирование ценностей и поведенческих особенностей, формирующихся у молодежи за счет подвижности социальных и исторических факторов [Ильичева 2023]. Причиной тому является человеческий дуализм, заключающийся, по теории Фреда Полака, в том, что человек суще- ствует в двух пространственных образах «будущего» – «настоящего и воображаемого», в котором воображаемое будущее представляет собой образ будущего, наиболее комфортный для существования индивида [Polak 1973].

Теорию различия идейных ценностей поколений, названную теорией поколений, выдвинули ученые Нейл Хоу и Уильям Штраус в 1991 г. По мнению авторов теории, существует цикличность в 20 лет, которая объединяет представителей каждого поколения единым целеполаганием, сформированным за счет факторов влияния, к которым относятся внутренние и внешние аспекты, включающие политические, экономические, культурные и иные, а также наличие или отсутствие действующих кризисов. Стоит отметить, что теория поколений не раз претерпевала пересмотр поколенческого периода и их описательной составляющей. Тем не менее эта теория условно остается отправной точкой при обсуждении несомненно имеющихся различий поколений для того, чтобы иметь возможность составить типовой социально-психологический (политический) портрет человека каждого поколения.

С точки зрения политического управления и коммуникаций с властью российский политолог, основатель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в своем докладе представлял общее видение поколений и их различий в виде таблицы, приведенной на рис. 1 [Российские элиты… 2023].

Рисунок 1. Поколения и их различия

При этом Е. Минченко акцентирует внимание на том, что учитывать приведенные особенности поколений необходимо с целевой позиции правильных коммуникаций в политике. Что интересно, в докладе также приводится динамика среднего возраста политиков: в 2012 г. средний возраст политика составлял 54 года, в 2022 – 66, а в 2023 – 62 года. Парламент имеет тенденцию к омоложению, однако этот доклад наглядно демонстрирует, что поколению X необходимо налаживать коммуникации не только со следующим за ними поколением Y, но также и с поколением Z. А если рассматривать их способы коммуникации, то выясняются абсолютные противоположности, а именно: (X) «через досуг» – (Y) «через заинтересованность» – (Z) «через интерес к нему». Или в качестве еще одного примера разницы поколений можно привести технологии роста (карьеры): (X) «следующая ступень» – (Y) «социальные магистрали в разные стороны» – (Z) «социальные сети», что олицетворяет всплеск активности блогеров и их сверхдоходы, которые непонятны поколению, привыкшему к долгому, пошаговому карьерному росту за выслугу.

С точки зрения науки проблематику «разрыва поколений» отмечает в своем ежегодном докладе РАН [Доклад о реализации… 2023]. Описываемая Российской академией наук проблематика научного сообщества заключается в оттоке поколения Х – рожденных в 1963–1983 гг., за счет чего сформировался коммуникативный разрыв поколений бэби-бумеров (1943–1963 гг. рождения), миллениалов (поколение Y , 1983–2003 гг. рождения) и поколения Z (с 2003 г. по н.в.). Различие целеполагания и слабое понимание старшим поколением проблем младшего привело к разобщению и отсутствию интереса к перениманию опыта.

Поколение Y попало в исторически сложный период для своей страны – перестройку. На их целевой образ жизни имела существенное влияние пропаганда со стороны коллективного Запада, что внесло свои коррективы в духовно-нравственные ценности поколения. В настоящее время курс на стабилизацию целевого образа молодежи, взятый президентом и правительством РФ, характеризует важность вопроса как имеющего стратегическое значение для судьбы государства.

Социальные, психологические и политические различия взглядов поколений имеют ярко выраженные признаки. Если для бэби-бумеров устойчивость власти, постоянство в профессии и коллективизм являются константами, и им сложнее адаптироваться (воспоминания связывают их с социализмом и своей молодостью как лучшим временем), то у миллениалов за период их жизни неоднократно происходили трансформации, повлекшие мультиидеологическое мировоззрение. Здесь стоит акцентировать внимание на том, что при формировании ценностей и мировоззрения наибольшее влияние оказывают те факторы, которые воздействовали на них в детстве и молодости. Безусловно, сформированные в этот период ценности трансформируются в течение жизни за счет создания семьи, приобретения жизненного опыта и ухода от юношеского максимализма. Однако период от 14 до 35 лет1, который российским законодательством определен как молодежный, является ключевым для налаживания прочных коммуникаций с властью и выстраивания своевременного диалога для трансформации образа будущего. В случае отсутствия такого диалога и отстранения молодежи от создания образа будущего разрыв поколенческого мировоззрения и целеполагания способен привести к миграции молодежи из региона и, вполне вероятно, из страны в поисках комфортных условий для жизни и самореализации.

Духовно-нравственные ценности являются базовым элементом развития общества. Сохранение культурной, гражданской, национальной самоидентичности оказывает мощнейшее влияние на общественную устойчивость. Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, «происходящие в современном мире изменения затрагивают не только межгосударственные отношения, но и общечеловеческие ценности. Достигнув высокого уровня социально-экономического и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-нрав- ственных ориентиров и устойчивых моральных принципов»1. В международных коммуникациях происходит активное вымывание российской идентичности, российской культуры, устанавливается так называемая культура отмены. Этот фактор способен дезориентировать молодежь и нанести непоправимый урон нации с последующей потерей ее идентичности, что позволяет со временем навязывать иные ценности, прививать чуждую культуру и даже изменять историю. А нация, потерявшая свои исторические корни, – это умершая нация: ею легко управлять, ее легко подчинять.

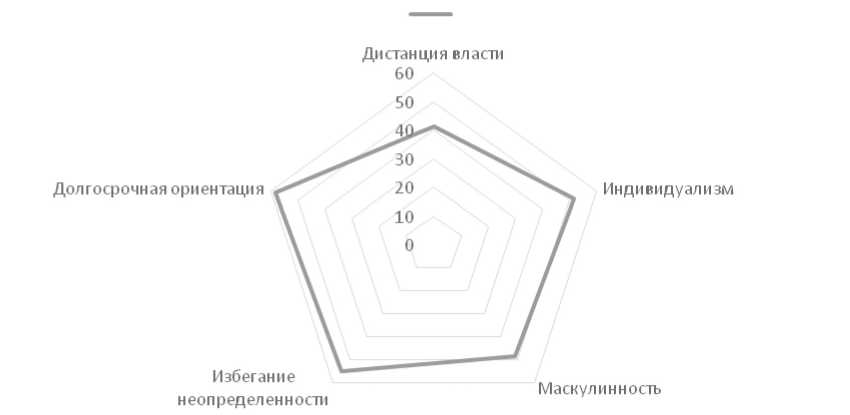

С глобальной точки зрения, рассматривая национальные особенности и конкурентные преимущества разных стран, универсальный способ визуального отображения, или «портрета нации» создал голландец Герт Хофстеде, разработав «методику создания портрета наций» [Hofstede 2001]. В звездо-грамме Хофстеде отображены пять точек: «избегание неопределенности», «долгосрочная ориентация», «дистанция власти», «индивидуализм» и «маскулинность».

Рисунок 2. Звездограмма Хофстеде. Социокультурный профиль России. Доступ:

На рисунке 2 ярко выражены национальные особенности российского населения. В нем наибольшее значение для населения имеют дистанция власти, избегание неопределенности и в меньшей мере – готовность к долгосрочному прогнозу. В то же время у жителей России не отмечается выраженный индивидуализм, а также национальной особенностью России, по мнению автора методики, является скорее проявление феминности, т.е. адаптивности к обстоятельствам, нежели маскулинности (проявление инициативности и напористости в доведении начатого до конца).

Однако этот портрет относится в целом к нации и не претендует на статус единственной истины. Стоит принять во внимание смену поколений, а также «омоложение» российского парламента, развитие молодежных движений и вектор развития человеческого потенциала (возраст которого как раз идентичен категории «молодежь» в российском законодательстве). Эти векторы развития страны заложены в национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года1.

Звездограмма Хофстеде взята для обсуждения намеренно, чтобы сравнить с проведенным социологическим исследованием среди российской молодежи и выявить различия, а в некоторой степени – и тенденции. Отталкиваясь от этой вводной, можно проанализировать итоги исследования ученых РАНХиГС, проведенного в 10 регионах России (г. Москва, Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Саратовская область, Тамбовская область, Ростовская область, Московская область, Челябинская область) в 2023–2024 гг. с целью выявления личностных и социальных факторов, определяющих ценностные установки молодежи, по которым можно было бы оценить отношение населения регионов России к целесообразности формирования образа будущего. В процентном соотношении в опросе 2023 г. приняли участие 79,4 и 20,6% городского и сельского населения соответственно, а в опросе 2024 г. – 78,3 и 21,7% городского и сельского населения соответственно.

Дистанция власти. Исторически в России сложились сложные отношения гражданского общества с властью. Кардинальная смена политического режима, период перестройки и дефолт, потеря лидирующих позиций науки и многие другие факторы оказали свое влияние на формирование образа жизни населения в тот период и сформировали определенный формат недоверия населения к власти.

С целью изучения фактического уровня доверия и готовности молодежи России к его развитию в рамках проведенного опроса были выявлены следующие показатели.

На вопрос, важно ли, чтобы формирование политической повестки дня региона (муниципалитета), направленной на достижение образа будущего, происходило в процессе открытого диалога представителей власти, бизнеса и населения, 41,2% молодежи высказались, что данный фактор им важен в высшей степени.

Также во время опроса было предложено ответить, кто в первую очередь должен принять на себя моральную ответственность за негативный результат развития региона (муниципалитета). 41% молодежи ответили: «власть реги-она/муниципалитета», 29,9% молодежи – «конкретные представители реги-ональной/муниципальной власти, причастные к принятию соответствующих решений», 16,3% молодежи – «предприятия и организации, деятельность которых повлияла на развитие региона/муниципалитета», и 3% – «население региона/муниципалитета, избравшее власть».

Нужно ли закрепить порядок формирования, поддержки и укрепления доверительных отношений между представителями власти, бизнеса и гражданского общества в отдельном соглашении (общественном договоре), целью которого будет совместное формирование и реализация политической повестки дня, направленной на достижение образа будущего региона (муниципалитета)? На этот вопрос 48,9% молодежи ответили, что скорее нужно, чем не нужно, 40,7% молодежи полагают, что в высшей степени нужно, а вот 8,9% молодежи полагают, что не нужно.

По вопросу о важности партнерских отношений между представителями власти, бизнеса и общества, общего понимания ценностей, общего понимания стратегических задач, доверия, уважения и взаимопонимания при формировании общественно значимых проектов, направленных на достижение образа будущего, 48,9% молодежи высказались, что скорее важно, чем не важно, 43,5% полагают, что в высшей степени важно, а 7,4% – не важно.

По итогам опроса по направлению «дистанция власти» отмечается готовность молодежи к диалогу, к выстраиванию долгосрочных отношений с властью при условии, что непосредственные исполнители политических решений, а именно регионы и муниципалитеты, несут ответственность за их реализацию. Важны факт открытости молодежи к выстраиванию диалога с властью и отсутствие серьезных препятствий для этого.

Долгосрочная ориентация. Для того чтобы социально-экономическое развитие регионов и страны в целом имело устойчивый характер, важен принцип долгосрочности в вопросе стратегирования, планирования и прогнозирования.

Так, респондентам было предложено определить, задачи достижения каких главных целей в будущем они как граждане ставят перед собой. 58,5% респондентов поставили на 1-е место «обеспечение своего благополучия и благополучия близких мне людей»; 56% считают, что также важным является обеспечение своего здоровья; 50,4% – самореализация своего потенциала, осуществление своего предназначения; 39,3% – обеспечение своей безопасности; 32,3% – обеспечение своего гармоничного развития (физического, интеллектуального, эмоционального и духовного); 30,1% – укрепление семейных отношений; 21,5% – обеспечение своих прав и свобод как личности; 20,7% – обеспечение своей социальной защищенности; 17,8% – укрепление чувства гордости за свою страну; 14,3% – укрепление своего гражданского самосознания, осознания себя частью общества, страны; 12,1% – укрепление своего патриотизма, любви и привязанности к России; 10,1% – укрепление доверия к себе со стороны окружающих; 7,2% – укрепление своей веры.

Для объективной оценки показателей «долгосрочной ориентации» следует рассмотреть их совместно с показателями «избегания неопределенности», которые описаны далее.

Избегание неопределенности. В первую очередь, для подтверждения гипотезы о важности для российского населения стабильности и понимания происходящего респондентам из категории «молодежь» был задан вопрос: «Насколько важно для Вас иметь ясное представление об образе будущего региона (муниципалитета) и ключевых проблемах его развития при проектировании своего личного или предпринимательского будущего?» 54,8% отметили важность в определенной степени, 42,5% считают, что в высшей степени важно, а 4,4% – не важно. Стоит отметить, что «избегание неопределенности» взаимообусловлено с «долгосрочной ориентацией».

На вопрос: «Кто должен нести ответственность за формирование и реализацию привлекательного образа городов и сельских поселений региона (муниципалитета)?» – респонденты выстроили следующую приоритетность: муниципальная власть – 70,9%, региональная власть – 62,7%, местные структуры гражданского общества – 35,1%, региональные структуры гражданского общества – 20,2%, местный бизнес – 19,5%, региональный бизнес – 17%, кто-то другой – 2,2%. В этой части опроса сформулирован важный тезис «определенности и однозначности» в понимании несения ответственности за реализацию вектора развития территорий.

В части ясного представления об образе будущего региона/муниципалитета и ключевых проблемах его развития при проектировании своего личного или предпринимательского будущего более 98% процентов опрошенной молодежи отметили важность данного вопроса (в той или иной степени важности). Это подтверждает гипотезу о запросе на долгосрочную ориентацию, т.е. долгосрочное прогнозирование и планирование. В этих условиях молодежь готова внедрять улучшения и инновации на своем предприятии (в организации): по данным опроса, средний процент опрошенной молодежи, проявляющей готовность к инновационному развитию России, составляет 26,8% (максимальную готовность к развитию имеет Белгородская область – 35,2%, минимальную – Саратовская область и Пермский край (по 18%) [Кудина 2023].

Индивидуализм. На примере звездограммы Хофстеде в категории «индивидуализм» российский экономист Александр Аузан приводит пример разделения на видах спорта, а также форматах туризма, которые преобладают у наций [Аузан 2024]. Так, например, в странах Азии туристические группы встречаются чаще, чем индивидуальные туристы. В США любимым национальным спортом является бейсбол с демонстрацией индивидуализма побед.

В рамках проведенного социологического опроса молодежи было предложено ранжировать задачи достижения общественных ценностей, которые, по их мнению, следует в первую очередь включить в образ будущего региона (муниципалитета).

По итогам опроса сформировалась следующая последовательность: справедливость принимаемых в обществе решений – 48,9%, обеспечение прав и свобод человека – 46,4%, взаимопомощь и взаимоуважение членов общества – 41,2%, безопасность общества – 40,5%, крепкая семья – 39,3%, доверие между властью и обществом – 37,5%, патриотизм личности и общества – 30,9%, единство народов России – 27,2%, присутствие исторической памяти и преемственности поколений – 23%, неприятие любой дискриминации в обществе (по полу, возрасту, национальности) – 20,7%, приоритет духовного над материальным – 16,8%, милосердие – 16,8%, гуманизм – 16%, служение Отечеству – 13,8%, коллективизм – 13,3%, гармония как принцип организации взаимодействия власти и общества – 12,3%, созидательный труд – 8,4%.

Следует отметить, что в целом молодежь страны предрасположена к индивидуализму. Для них необходимо формировать повестку развития и самореализации, поскольку творческий потенциал как элемент человеческого и культурного капитала, являясь основой развития инновационной экономики, должен стать связующим звеном развития коммерческого и некоммерческого секторов культуры.

Маскулинность. В первую очередь понятие «маскулинность» как социально-поведенческий фактор отождествляется с готовностью достигать, бороться, защищать. Качества маскулинности применимы в контексте инновационного развития, расширения границ, достижения лидерских позиций. В какой-то степени этот термин относится и к выражаемой активной гражданской позиции.

Молодежи, участвовавшей в опросе, было предложено ответить, какие действия они готовы совершить для улучшения ситуации в стране (регионе/ муниципалитете)? Итоги опроса показали высокую готовность и вовлеченность молодежи страны в коммуникацию с органами исполнительной власти для улучшения ситуации в стране, а именно:

– 48,9% готовы голосовать на выборах за партии/кандидатов;

-

– 40% готовы обращаться в органы исполнительной власти с запросами по проблемам муниципалитета, города, региона;

-

– 37,5% готовы подписывать открытые письма и петиции с запросами о необходимости решения проблем, мешающих развитию муниципалитета, города, региона;

-

– 24% готовы работать волонтерами в общественных и политических организациях;

-

– 22% готовы принимать участие в политической деятельности в качестве общественного деятеля, выдвигать свою кандидатуру на различных видах выборов с целью продвижения собственной программы развития муниципалитета, города, региона.

При этом имеется четкий контраст показателя Пермского края по готовности участия в протестных действиях (18%), в то время как средний процент по России составляет 6,1%. Также Пермский край показывает отрыв в показателе готовности принимать участие в политической деятельности в качестве общественного деятеля, выдвигать свою кандидатуру на различных видах выборов с целью продвижения собственной программы развития муниципалитета, города, региона (44%) при среднем показателе по России в 17,8%, а также готовности обращаться в органы исполнительной власти с личными запросами по решению проблем муниципалитета, города, региона – 60% при среднем показателе по России в 39,5%. При этом в Пермском крае на уровне ниже среднего находится показатель готовности участия в голосовании на выборах за партии/кандидатов (26%) в сравнении со средним показателем по России в 53,3%, что свидетельствует о недоверии к институту выборов и местным кандидатам на выборах. Также с учетом рассмотренных выше небольших процентных показателей Пермского края по готовности участия местной молодежи в инновационном развитии региона результаты опроса свидетельствуют о вероятном наличии разрыва коммуникации между молодежью региона и органами исполнительной власти, а также о повышенной политической и протестной активности молодежи Пермского края. Это свидетельствует о том, что местной власти необходимо налаживать коммуникацию и повышать уровень взаимодействия с молодежным парламентом края, поскольку молодежный парламентаризм, как будет рассмотрено далее, является основным инструментом социального партнерства и приоритетным направлением взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества в сфере формирования и реализации молодежной политики [Приходченко, Семенцов 2023].

Социально-политический профиль молодежи России и ее интересы в формировании образа будущего

Как отмечают в своем исследовании А.В. Лапин и М.В. Ильичев, для того чтобы описать пространство ценностей индивидов и опознать отклик людей на социально-экономическое воздействие, необходимо изучить их ценностные установки [Лапин, Ильичев 2024]. Описание такого пространства осуществляется путем социологического опроса населения с применением шкалы вопросов (методика исследования базовых ценностей населения регионов представлена в монографии Л.Е. Ильичевой и А.В. Лапина) [Ильичева, Лапин 2022]. Следующим этапом, по мнению А.В. Лапина и М.В. Ильичева, является применение статистического метода спектрального анализа, определяющего связанные с выявленными мнениями индивидов более общие прообразы. Затем выявляются ключевые проблемы и вскрываются гомологии личных ценностей в ценностном пространстве региона / муниципального образования. Далее устанавливаются наиболее устойчивые личностные рефлексы индивидов на те или иные социально-экономические факторы или территориальные события.

В целом, по итогам проведенного опроса в регионах России ожидание позитивных перемен связывается у молодежи в первую очередь со сферой благоустройства и качества жизни граждан, повышением материального уровня жизни и экономикой. Что примечательно, невзирая на активно продвигаемую экологическую повестку, на последнем месте у опрошенных находятся экология и защита окружающей среды, а также культура и развитие институтов гражданского общества. Это свидетельствует о фактическом состоянии развития общества в иерархической модели потребностей человека (пирамида потребностей Маслоу).

Также в меньшей степени молодежь интересует укрепление роли России на международной арене, что, по мнению авторов статьи, скорее необходимо отнести к зоне проблем и рисков, поскольку стабилизация внешнеполитического позиционирования государства непосредственно оказывает влияние на развитие экономики государства, к чему у молодежи отмечается преимущественный интерес.

Молодежь склонна скорее поддерживать разумный баланс между государственным и рыночным регулированием (54,1%), чем смещать акцент в сторону рыночного регулирования или усиления государственного планирования по опыту СССР. Это характеризует запрос молодежи на определенную дистанцию власти с сохранением возможности диалога при согласовании общественных и властных интересов. При этом ответственность государства и граждан за результаты их деятельности должны быть равными, по мнению 48,6% опрошенных; в том, что ответственность в первую очередь должна быть возложена на государство, уверены 36,6% опрошенных.

Исходя из результатов опроса авторы статьи предлагают свое в и дение социокультурного (более тяготеющего к формулировке «социально-политический») профиля молодежи России, приведенное на рис. 3.

Опираясь на итоги исследования, можно заключить, что в большей степени сегодняшней молодежи России присущ индивидуализм, хотя, бесспорно, будет неверным однозначно характеризовать так все поколение, поскольку

Рисунок 3. Звездограмма Хофстеде. Социокультурный профиль России (разработка авторов статьи)

отдельные регионы страны имеют бóльшую предрасположенность к коллективизму, на что указывает А. Аузан [Аузан 2024]. Также характеристикой современной молодежи является развитие маскулинности, проявляющейся в форматах инициатив. Создаваемые инструменты для использования человеческого капитала и развития человеческого потенциала стимулируют инновационное развитие регионов. Мотивацией для молодежи в данном случае выступает возможность самореализации.

Гражданское общество начинает играть все более значимую роль в принятии решений (в т.ч. политических) в различных сферах общественной жизни. Совместное принятие таких решений государством и гражданским обществом, основанное на соединении имеющихся у них ресурсов, позволяет повысить уровень эффективности данных решений как на стадии их разработки, так и на стадии реализации, увеличить степень прозрачности деятельности государственных структур и институтов гражданского общества [Ильичева и др. 2024].

Технологии согласования властных и общественных интересов в ракурсе достижения ценностного образа будущего молодежи

Технологии, позволяющие эффективно выстроить коммуникации при согласовании властных и общественных интересов (относительно категории «молодежь») в формировании образа будущего, по мнению авторов статьи, должны базироваться на принципах открытости, диалога и доверия к власти. Стоит акцентировать внимание на том, что развитие данного направления должно быть также сопряжено с непрерывной обратной связью с населением для оперативного пересмотра целеполагания с учетом развития цифровизации государственного управления и оказания государственных/ муниципальных услуг. Именно с этой целью в указе президента РФ впервые появились показатели, основанные на уровне удовлетворенности граждан условиями, а также работой государственных и муниципальных организа-ций1. Предоставление гражданам возможности высказать мнение о качестве жизни как механизм согласования интересов создает контакт с властью и повышает уровень доверия к ней за счет выстраивания коммуникативных связей. Платформой для централизованного сбора данных логично использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).

При этом, по мнению авторов статьи, ключевым и наиболее перспективным социальным институтом согласования властных и общественных интересов является молодежный парламентаризм в регионах как форма реализации молодежной политики. Во-первых, молодежный парламентаризм является своего рода гарантией обязательного учета мнения молодежи при принятии управленческих решений и предотвращения «социальной дедовщины» в российском государстве [Кочетков 2005]. Также ему отведена роль формирования кадрового резерва государства, способного принимать участие в нормотворчестве, перенимающего опыт и создающего инновации в государственном управлении. Однако, по мнению К.Д. Купорез, периоду с 2009 до 2020 г. (дата выхода статьи [Купорез 2020]) характерен спад молодежного парламентаризма. На сегодняшний день различный уровень формиро вания и по лномочий региональных парламентов создают их несистемность.

Необходимо упорядочить регламенты их работы, а также ввести рейтингование их законотворческих инициатив, опирающихся не на количественные, а на качественные показатели эффективности их работы.

С точки зрения технологий обозначенные в статье вопросы «избегания неопределенности» и «долгосрочной ориентации» сводятся к необходимости развития публичной повестки в части стратегического планирования и развития с помощью популяризации института общественных обсуждений разрабатываемых документов стратегического планирования, а также их информационного освещения в средствах массовой информации. Не менее важной авторы статьи считают работу органов исполнительной власти над узнаваемостью среди населения проектов и программ развития, о чем ВЦИОМ регулярно проводит исследования1. Вместе с тем акцент на согласовании интересов документов стратегического управления стоит также рассматривать с позиции привлечения к его разработке как общественных организаций, бизнеса, так и молодежных парламентов регионов.

Заключение

Территория Российской Федерации уникальна своими географическими масштабами, климатическими условиями и особенностями жизни населения. Эти факторы накладывают ряд особенностей на быт местных жителей, что, в свою очередь, формирует идентичность регионов и их уникальные приоритеты целеполагания.

Стоит отметить, что образ будущего молодежи имеет несколько уровней – федеральный, региональный и муниципальный. Формируется запрос на реализацию верхнеуровневых ценностей, изложенных в документах стратегического планирования государства, а также на уровне регионов (муниципалитетов) в диалоге с региональной и местной властью. Именно этот диалог населения с властью позволяет услышать общественный интерес, в т.ч. интерес молодежи, к самореализации и долгосрочному планированию развития. Важным элементом согласования властных и общественных интересов при этом являются ценностные ориентиры населения, выявленные по итогам социальных исследований и внедрения социоэкономической цифровой модели региона (муниципалитета), позволяющей прогнозировать изменение состояния систем в целом с учетом интегрального результата действий и взаимодействия большого числа самостоятельных индивидов (агентов).

Приведенные в статье примеры поведенческого различия поколений, основанные на теории поколений, показывают важность диалога и учета мнения молодежи при формировании политической повестки социально-экономического развития регионов (муниципалитетов). Поколение, находящееся у власти и реализующее вектор развития, не должно выстраивать барьеры между собой и молодежью, интересы которой важны при формировании образа будущего. Такой подход к управлению позволит избежать многих исторически уже пройденных проблем, которые приводили к миграции населения, «умиранию» наукоградов и целых городов и сел.

В то же время технологии согласования интересов власти и населения при формировании образа будущего с учетом цифрового развития общества должны опираться на открытость информации, наличие диалога населения с властью, развитие молодежных общественных объединений, в особенности молодежного парламентаризма, а также регулярный мониторинг уровня удовлетворенности населения реализуемыми управленческими решениями.