Технологии солидаризации российского общества в социальных медиа: результаты когнитивного картирования

Автор: Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Парма Р.В.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 6, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены проблемное поле, теоретический фундамент, базовые элементы исследовательского дизайна, а также результаты эмпирического исследования технологий солидаризации российского общества в социальных медиа, охватывающего период 2023-2024 гг. Значимым является представление в материалах статьи матрицы когнитивного картирования материалов социально-медийных сообществ, блогов, каналов, отражающих маркеры солидаризации. По результатам исследования выявлены следующие значимые корреляции: использование такого основания солидаризации, как коллективная безопасность, коррелирует со значимостью укрепления суверенитета российской нации как базовой опоры социального единства и согласия; наличие направленности на формирование и укрепление общенациональной гражданской и государственной идентичности коррелирует с использованием инструктивных сообщений по их обеспечению; наличие направленности на формирование базового ценностного консенсуса коррелирует с использованием инструктивных сообщений по его обеспечению.

Солидарность, солидаризация, ценностный консенсус, консолидация общества, десолидаризация, социальные медиа, информационный поток, когнитивное картирование, маркеры солидаризации, технологии солидаризации

Короткий адрес: https://sciup.org/170207647

IDR: 170207647 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-126-135

Текст научной статьи Технологии солидаризации российского общества в социальных медиа: результаты когнитивного картирования

2023 г. президент подчеркнул, что на встречах с россиянами чувствуются их настрой и стремление к солидарности1.

При этом исследователи отмечают сложности в оценке уровня солидарности российского общества. Директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что в подобном исследовании важно найти точки перехода от разделения общих ценностей к кооперации: «Нужно не просто померить объем разделяемых ценностей, но и качество, и формы совместных практик и совместных действий. Важен вопрос шкалы солидаризации, условно говоря, виды, формы и степень интенсивности солидарности». Заместитель главы ВРНС Олег Костин подчеркнул важность проводимых социологическими центрами исследований для оценки уровня ценностной солидарности в российском обществе. Он отметил наличие потребности в количественно измеряемых критериях общественной солидарности, приведя в пример деятельность региональных отделений ВРНС2.

В условиях ведения гибридной войны против России необходимо противостоять активному внешнему информационному воздействию на российских граждан путем применения технологий солидаризации в формирующихся информационных потоках, направленных на консолидацию социума [Лукушин 2023].

Теоретический фундамент исследования. Ученые рассматривают солидарность через призму таких социальных аспектов, как сплоченность, связность, структурированность и устойчивость. Солидарность как явление изучается в контексте как больших общностей (макроуровень), так и малых сообществ (микроуровень). В изучении солидарности выделяются рационалистический и структурный подходы [Сорокин, Попова 2021]. В социальных науках понятие «солидарность» трактуется по-разному. При этом понятия «консолидация», «мобилизация» и «интеграция» общества в научных текстах являются эквивалентами термину «социальная солидарность». Кроме того, важно отметить, что солидарность предполагает достижение единства, сплочения и согласия.

Современные ученые считают Э. Дюркгейма основателем теории солидарности, а его оппонентов Ф. Хайека и П. Сорокина – основоположниками ключевых направлений. Основываясь на понимании общественных процессов О. Контом и К. Марксом, Э. Дюркгейм определял солидарность как действия индивидов, соответствующие требованиям социальных структур. Он принимал идеи социального философа П. Леру, внесшего в научный дискурс такие понятия, как социализм и солидаризм [Эпштейн, Кожевников 2014]. В оппозицию идеям марксизма П. Леру представил свое видение социализма, сформированного как демократический солидаризм. Согласно его взглядам, человек стремится как к свободе, так и к единению в обществе. Такие стремления формируют социальные конструкции двух типов: 1) либерального, основывающегося на индивидуальной конкуренции, и 2) социалистического, основывающегося на социальной солидарности. Суть общества либерального типа можно свести к меркантилизму, где само общество становится авторизированной совокупностью. В основе социалистического общества лежит принцип солидарности, объединяющий людей для достижения общих целей и устремлений. Но солидарное общество может свестись к деспотизму, который проявляется в форме абсолютистского социализма. Такая крайность нивелируется путем следования социальной солидарности, или солидаризму [Капишин 2022].

В теоретической конструкции Э. Дюркгейма солидарному обществу противопоставлено атомизированное общество. Исследователь считал, что солидарность стоит анализировать через призму ее социальных последствий. Групповая солидарность формируется при слиянии образов «другого» и «нашего». Социальная же солидарность возникает в том случае, когда сознание отдельного индивида становится общим для всего общества. Отрицательная солидарность не способна интегрировать общество, в то время как положительная солидарность может, с одной стороны, прямо связывать индивидов с обществом, а с другой – опосредованно быть в состоянии взаимозависимости частей. Основные формы социальной солидарности отражаются в нормах права.

В то время как Э. Дюркгейм представлял в и дение социального общества, Ф. Хайек проецировал в и дение либерального общества. Он выделял 2 типа обществ: локальное «общество солидарности», где непосредственные действия его членов направлены на реализацию общих целей, и большое «общество правил», где эгоистичные индивиды с различными целями и намерениями организуют свои опосредованные действия через принятие формальных норм для общего блага. В понимании Хайека создание «великого общества» не может быть совместимо с солидарностью, которую он понимал как стремление к единству в достижении общих целей. Солидарность, объединяя социальные группы, способна провоцировать конфронтационную политику, породить общество вражды, способствуя установлению диктаторских режимов. «Мирное открытое общество» может быть создано только при условии отказа от групповой солидарности и желания достичь социальной гармонии [Хайек 2006]. Тем не менее и Э. Дюркгейм, и Ф. Хайек в своих концепциях солидарности признают важность институционального контроля над индивидами для обеспечения стабильной организации структуры социума.

Другое в и дение либеральной трактовки солидарности предложил П. Сорокин, исходивший не из эгоистической сущности и конкуренции между индивидами, а из их альтруистических проявлений и сотрудничества для формирования социального порядка. В его концепции общества солидарный социум противопоставлен конфликтному социуму, охваченному противоречиями. Национальные лидеры формируют современные виды «социальной связности» и устанавливают основания политической идентичности. В условиях утраты доверия к прежним государственным институтам возникает возможность формирования социального порядка из запроса «снизу– вверх» [Sorokin 2002; Sorokin 2020].

П. Сорокин считал, что солидарность и альтруистические чувства можно не только производить, но и накапливать и распространять, как физическую энергию. Солидарные отношения, такие как добро, любовь, сотрудничество, мир, прививаются в различных социальных группах – в семье, общине, сообществе, церкви, партии, государстве и др. Альтруисты играют важную роль в формировании нравственных основ общества и распространении моральных ценностей, на которых базируется солидарное общество. Альтруистическая модель выступает альтернативой эгоистической модели, которая способна привести к разобщенности в обществе [Долгов 2014].

Методы, инструменты и выборочные совокупности исследования. В исследовании применялся метод когнитивного картирования цифрового контента – публикаций, пабликов и аккаунтов в социальных медиа по общественнополитической тематике, репрезентирующих маркеры солидаризации и десолидаризации граждан в социально-медийном пространстве. Выборочная совокупность пабликов, сообществ, каналов формировалась из трех наиболее популярных социально-медийных платформ в Российской Федерации: Telegram , ВКонтакте и Одноклассники (всего отобрано 100 сообществ). После первичного анализа контента этих сообществ было отобрано 60 сообществ (по 30 солидаризирующего и десолидаризирующего характера), являющихся наиболее влиятельными и релевантными предметному полю исследования. Объем исследовательских кейсов составил 600 документов (300 по солидари-зирующему контенту, 300 – по десолидаризирующему). Отбор конкретных документов для внесения в базу данных осуществлялся с использованием целевой выборки и с учетом хронологической репрезентации материалов: глубина отбора – 12 месяцев (1 апреля 2023 г. – 1 апреля 2024 г.). Целевому отбору подлежали документы, датированные срединной неделей (по 1 документу каждого дня этой срединной недели) срединного месяца каждого квартала, критерии релевантности – наличие возможности идентифицировать характеристики документа в соответствии с матрицами когнитивного картирования. Для количественной обработки собранного массива цифровых данных применялся пакет статистической обработки данных IBM SPSS Statistics .

Матрица когнитивного картирования. Важным элементом дизайна эмпирического исследования солидаризации российского общества в социальных медиа является матрица когнитивного картирования релевантных информационных потоков (см. табл. 1).

Таблица 1

Матрица когнитивного картирования материалов социально-медийных сообществ, блогов, каналов, отражающих маркеры солидаризации

|

Код |

Переменная |

Индикатор |

|

A |

Маркер ориентированности на солидаризацию (для объединения части обеих баз данных) |

1 – Солидаризирующее сообщество |

|

B |

Основание солидаризации |

|

|

C |

Актор материала (объект сообщения) |

|

|

D |

Технологии солидаризации |

|

|

E |

Направленность на сохранение и укрепление суверенитета |

1 – Да 2 – Нет |

|

F |

Направленность на формирование и укрепление общенациональной гражданской и государственной идентичности |

1 – Да 2 – Нет |

|

G |

Направленность на формирование базового ценностного консенсуса |

1 – Да 2 – Нет |

|

H |

Тип воздействия на аудиторию |

1 – Преимущественно рациональное 2 – Смешанное 3 – Преимущественно эмоциональное |

|

I |

Целевая группа (адресация) |

с Украиной регионы

|

|

J |

Тип триггера как события |

|

|

K |

Наличие/отсутствие прямых указаний к действиям (мобилизационный потенциал) |

1 – Прямые указания к действиям 2 – Отсутствие прямых указаний к действиям |

|

L |

Инструктивность сообщения |

|

|

M |

Автор |

|

|

N |

Банк поисковых запросов (вписать конкретное слово или словосочетание) |

|

|

O |

Банк визуальных стимулов (сохранять изображения в отдельную папку/ загружать на общий онлайн-диск) |

Некоторые результаты исследования. В таблице 2 продемонстрированы приемы, которые направлены на достижение социальной солидарности. Согласно данным составленной таблицы, ключевым методом солидаризации является мобилизация добровольческой активности, волонтерства, реализация значимых социальных проектов (21,8% сообщений). Также довольно заметен акцент на устойчивости и стабильности российского государства (прием встречается в 14,3% сообщений). Не менее часто используется такой прием, как констатация позитивных результатов развития российской нации

Таблица 2

Использование приемов солидаризации в исследуемом массиве данных

|

Приемы солидаризации |

Доля, % |

|

Мобилизация позитивной исторической памяти |

6,7 |

|

Констатация позитивных результатов развития нации в различных сферах жизни |

12,3 |

|

Общие праздники, памятные даты |

7,1 |

|

Сравнение «было–стало» |

4,4 |

|

Описание событий, происшедших за рубежом, указывающих на рост российского влияния в мире |

2,8 |

|

Устойчивость российского государства, стабильность |

14,3 |

|

Противопоставление западным государствам |

10,7 |

|

Добровольчество, волонтерство, спорт, проектная деятельность, совместная активность |

21,8 |

|

Иное |

19,8 |

* Примечание. Составлено авторами по результатам проведенного эмпирического исследования.

в разных сферах жизни (12,3%). Такие приемы достаточно продуктивны в целях закрепления и укрепления позитивной национально-государственной идентичности, являющейся значимым компонентом и фактором солидаризации нации.

Прием, заключающийся в объединении через создание образа внешнего врага, – противопоставление Западу – применяется в 10,7% документов из проанализированного информационного потока. Из всего этого следует, что примерно 2/3 материалов, способствующих солидаризации общества (69,4%), направлены на позитивные стимулы солидаризации, которые предполагают положительные основания социального единства и согласия: общность истории и культуры, единство целей и задач социального развития и конвенциальная гражданская активность.

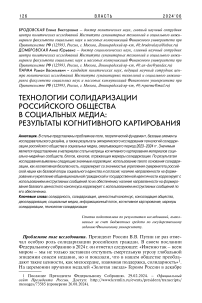

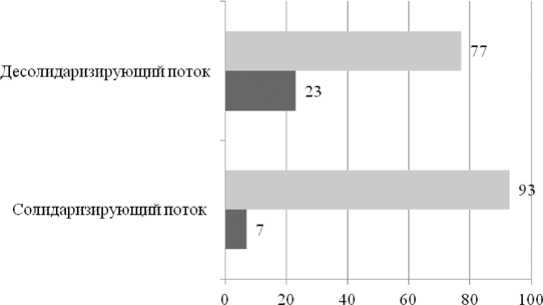

Наличие в информационных потоках прямых указаний к действиям и инструктивность их посыла являются критериями их продуктивности. На рис. 1 и 2 представлено соотношение между мобилизационными и пассивными, инструктирующими и неинструктирующими сообщениями в потоках, направленных на солидаризацию и десолидаризацию. Данные, продемонстрированные на рис. 1, указывают на более высокий потенциал мобилизации десолидаризирующего потока. Это означает, что лидеры общественного мнения потока десолидаризации значительно активнее используют приемы, которые стимулируют к конкретным действиям, нежели авторы потока солидаризации. Ситуация с инструктивностью сообщений примерно аналогична.

Авторы десолидаризирующих потоков в 4 раза чаще используют указания и шаблоны действий. Это, в свою очередь, может оказывать влияние на конверсию онлайн-установок в офлайн-среду, предопределять риски десо-

Отсутствуют ■ Присутствуют

* Примечание. Составлено авторами по результатам проведенного эмпирического исследования.

Рисунок 1. Наличие/отсутствие прямых указаний к действиям в информационных потоках (мобилизационный потенциал), %.

* Примечание. Составлено авторами по результатам проведенного эмпирического исследования.

Рисунок 2. Присутствие/отсутствие инструктивности сообщения в информационных потоках, % лидаризации граждан в обоих измерениях их жизнеосуществления. В этой связи особо важно усилить мобилизационное воздействие и инструктивность сообщений в солидаризирующих потоках. Наиболее популярными и влиятельными социальными медиа солидаризирующей направленности являются блоги/каналы российских журналистов (33,3% среди наиболее влиятельных онлайн-сетевых ресурсов), блоги/каналы российских политиков (23,8%) и иных центров общественного мнения (медиа), в т.ч. СМИ (35,7%). В числе создателей наиболее значительных потоков десолидаризирующего толка доминируют оппозиционные сообщества (58,1%) и зарубежные лидеры и центры общественного мнения, которые составляют 35,2% числа наиболее популярных ресурсов.

Заключение. Резюмируя итоги построения когнитивной карты потоков солидаризации, отметим, что исследование выявило следующие значимые связи составных частей изученных массивов сообщений.

Для потока солидаризации характерны следующие значимые корреляции:

– использование такого основания солидаризации, как коллективная безопасность коррелирует со значимостью укрепления суверенитета российской нации как базовой опоры социального единства и согласия (коэффициент корреляции по Спирману 0,221**);

– наличие направленности на формирование и укрепление общенациональной гражданской и государственной идентичности коррелирует с использованием инструктивных сообщений по их обеспечению (коэффициент корреляции по Спирману 0,197**);

– наличие направленности на формирование базового ценностного консенсуса коррелирует с использованием инструктивных сообщений по его обеспечению (коэффициент корреляции по Спирману 0,146**).

Список литературы Технологии солидаризации российского общества в социальных медиа: результаты когнитивного картирования

- Долгов А.Ю. 2014. Историко-методологическая реконструкция теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина. - Социологические исследования. № 9(365). С. 104-114. EDN: SOAJYT

- Капишин А.Е. 2022. Философские основания социологической теории Э. Дюркгейма. - Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Социология. Т. 22. № 1. С. 9-22. EDN: LLAMQD

- Лукушин В.А. 2023. Внешнее информационное давление на российскую молодежь как инструмент глобального противоборства. - Общественные науки и современность. № 3. С. 68-82. EDN: GHVNCJ

- Сорокин П.С., Попова Т.А. 2021. Классические и современные подходы к исследованию солидарности: проблемы и перспективы в условиях деструктурации. - Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Социология. Т. 21. № 3. С. 457-468. EDN: YVLBHA

- Хайек Ф.А. 2006. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: Изд-во ИРИСЭН. 644 с.

- Эпштейн А.Д., Кожевников А. 2014. Неслучайно забытый мыслитель: Пьер Леру и вычеркнутые из памяти истоки демократического солидаризма. - Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. № 6(98). С. 302-320. EDN: VOFVMB

- Sorokin P.A. 2002. The Ways and Power of Love: Types, Factors, and Techniques of Moral Transformation. Templeton Press. 584 p.

- Sorokin P.S. 2020. The Promise of John W. Meyer's World Society Theory: "Otherhood" through the Prism of Pitirim A. Sorokin's Integralism. - American Sociologist. Vol. 51. Is. 4. P. 506-525. EDN: OYXOGC