Технологии виртуальной реальности в коррекции двигательных нарушений и кинезиофобии у пациентов с патологией опорно-двигательной системы

Автор: Погонченкова И.В., Макарова М.Р., Сомов Д.А., Скоробогатых Н.В., Головкина М.А., Попихина Е.Е.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Заболевания опорно-двигательной системы, включая остеоартроз (ОА), затрагивают около 250 миллионов человек и являются причиной инвалидности у людей старше 50 лет. Основное проявление ОА - боль, которая приводит к функциональным нарушениям, усталости, депрессии и снижению мышечной силы. Кинезиофобия ухудшает болевой синдром и препятствует реабилитации. Важен комплексный подход, включающий психотерапевтические интервенции и физическую терапию для восстановления уверенности в движении и снижения тревожности. Цель исследования: оценить клиническую эффективность реабилитационного комплекса «Аппаратно-программный мультимедийный комплекс для дистанционно контролируемой реабилитации пациентов с использованием технологий виртуальной реальности «ДЕВИРТА» в восстановлении двигательной активности пациентов с болевым синдромом на фоне дегенеративных заболеваний и последствий травм конечностей и позвоночника. Объект и методы. В исследование включено 62 пациента в среднем возрасте 63,9±9,4 года, 22 мужчины и 40 женщин, разделённые на две группы. Первая группа (34 человека) включала пациентов с дегенеративными заболеваниями суставов невоспалительной этиологии и последствиями травм. Вторая группа (28 человек) - пациенты с рефлекторными мышечно-тоническими синдромами на фоне дегенеративных заболеваний позвоночника (17 пациентов) и последствиями компрессионного неосложненного перелома поясничного отдела позвоночника (11 пациентов). Программа медицинской реабилитации включала групповую лечебную гимнастику, низкоинтенсивную магнитотерапию, магнитолазерную терапию, комплекс двигательной реабилитации с использованием технологий виртуальной реальности «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ». Курс реабилитации длился 10 дней.

Виртуальная реальность [d017216], двигательные нарушения [d009069], кинезиофобия [d005239], реабилитация [d012046], опорно-двигательная система [d001842], моторное обучение [d019094], иммерсивная терапия [d000070600]

Короткий адрес: https://sciup.org/143184380

IDR: 143184380 | УДК: 616.7-009.1-08:004.946:159.942.5 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.1.CLIN.4

Текст научной статьи Технологии виртуальной реальности в коррекции двигательных нарушений и кинезиофобии у пациентов с патологией опорно-двигательной системы

Заболевания опорно-двигательной системы (ОДС) представляют значительную проблему современной медицины. Остеоартроз (ОА) является самым распространённым дегенеративным заболеванием суставов, затрагивающим около 250 миллионов человек по всему миру, ухудшающим качество жизни и снижающим трудоспособность пациентов [1]. ОА коленного и тазобедренного суставов входит в пять основных причин инвалидности взрослых старше 50 лет [2].

Боль в суставах, как ведущее проявление ОА, наблюдается у 33% пациентов и считается ключевой причиной функциональных нарушений и инвалидности. Не менее важное значение для ограничения функционирования и ухудшении качества жизни имеют внесуставные симптомы ОА: усталость, депрессия, боязнь передвижения и снижение мышечной силы. Эти состояния могут не только снижать мотивацию к физической активности, но и усиливать чувство беспомощности у пациентов, способствуют социальной изоляции и ухудшают психоэмоциональный статус. Эффективное лечение ОА требует комплексного подхода, включающего не только медика- ментозные методы, но и психологическую поддержку, физиотерапию и регулярные физические упражнения, направленные на укрепление мышц, улучшение настроения и борьбу с боязнью передвижения [2, 3].

Страх перед движением, или кинезиофобия, ассоциирован с более интенсивной болью и инвалидностью, а также является предиктором неблагоприятных результатов реабилитации у пациентов с ОА. Ки-незиофобия определяется как чрезмерный и иррациональный страх перед физической активностью или движениями из-за усиленной болевой чувствительности, вызванной травмой или повреждением тела, что приводит к избеганию движения [3]. В исследованиях показано, что 57,3% пациентов с дорсо-патией и 62,2% пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава испытывают кинезиофобию. Доказано, что пациенты, страдающие кинезиофобией, стараются избегать любых физических нагрузок, что, в свою очередь, усугубляет симптоматику и может привести к дальнейшей дегенерации суставов [4, 5].

Страх оказывает значительное влияние на восприятие боли, а кинезиофобия приводит к измене- ниям поведения. В соответствии с моделью избегания страха существует два основных подхода для устранения кинезиофобии: преодоление страха и тактика избегания [6]. Долгосрочное избегание может ухудшать состояние из-за увеличения мышечной слабости, усиления болевого синдрома и снижения уровня физической активности, что может привести к инвалидности [7, 8]. Кинезиофобия в сочетании с болевым синдромом, тревожными состояниями и депрессией создаёт замкнутый круг, затрудняющий процесс реабилитации.

Если на этапе острой боли кинезиофобия рассматривается как защитная поведенческая стратегия для предохранения повреждённых частей тела, то в дальнейшем она способствует гиподинамии и эмоциональным нарушениям [9]. Для пациентов с заболеваниями и травмами ОДС, в том числе после артропластики суставов, металлоостеосинтеза, снижение боли имеет ключевое значение. Именно боль в области травмы или послеоперационной раны, тревога и неуверенность в полном физическом восстановлении являются основными факторами, снижающими мотивацию к активной реабилитации и замедляющими возвращение к привычной бытовой и социальной активности [10]. В настоящее время имеется достаточно доказательств необходимости оценки кинезиофобии у пациентов с патологией ОДА с целью индивидуализации плана медицинской реабилитации, что нашло свое отражение в действующих кинических рекомендациях.

Систематический обзор показал, что кинезиофо-бия неблагоприятно влияет на восстановление, однако является модифицируемым фактором у людей с хронической мышечно-скелетной болью [11]. Управление кинезиофобией становится критически важной частью комплексного подхода к лечению ОА. Современные методы реабилитации включают психотерапевтические интервенции, направленные на уменьшение страха перед болью и движением, а также программы физической терапии, которые помогают восстановить уверенность в собственных физических возможностях. Постепенное увеличение физических нагрузок в безопасной среде способствует снижению тревожности, связанной с движением, и позволяет людям вернуться к более активному образу жизни [12].

В настоящее время применяются различные технологии коррекции кинезиофобии, в основном когнитивно-поведенческая терапия и метод систематической десенсибилизации [13]. Первая помогает уменьшить страх, изменяя ошибочные представления о боли. Вторая преодолевает избегание через непосредственное столкновение с болью, корректируя восприятие до полного привыкания. Однако данные методы не способны значимо уменьшить боле- вой синдром, не увеличивают двигательную активность, что ведёт к нарушению режима и недостаточным результатам реабилитации [14, 15].

В связи с этим активно ведётся поиск безопасной реабилитационной стратегии для улучшения функционирования, постурального баланса, мышечной силы, проприоцепции, показателей походки, диапазона движений и боли, преодоления кинезиофобии у пациентов с ОА [16]. Наряду с лечебной гимнастикой и физиотерапией [17], чаще стали применяться технологии виртуальной реальности (ВР), которая описывается как «имитация посредством комбинирования различных интерактивных устройств и сенсорных систем отображения» [18]. Пользователи входят во взаимодействие с виртуальным пространством, воспринимая визуальные, слуховые, осязательные и кинестетические стимулы [19]. Ряд авторов отмечает корреляцию степени погружения в виртуальную среду с терапевтическим эффектом [20]. Эффекты ВР при ОА, вероятно, обусловлены феноменом отвлечения за счёт перенаправления внимания пациентов от болезненных стимулов к приятным переживаниям, что облегчает восприятие боли и уменьшает уровень кинезиофобии [21-23].

Доказательная база применения ВР при заболеваниях ОДС небольшая, и в имеющихся исследованиях кинезиофобия не была первичным критерием оценки эффективности реабилитации. Gulsen и коллеги обнаружили, что для пациентов с фибромиалгией ВР снижает боль и агорафобию [24]. Однако обзор Ahern и соавт. выявил меньшую эффективность ВР по сравнению со стандартной физиотерапией для пациентов с хроническим болевым синдромом в позвоночнике и имеет слабые доказательства влияния на боль, инвалидность и кинезиофобию [25]. Исследование Zadro и соавт. также не выявило значительного влияния ВР на кинезиофобию или инвалидность [26]. В то же время технологии ВР продемонстрировали неплохой эффект в коррекции фобий, психических и тревожных расстройств [27, 28]. Отечественными учёными показано, что использование ВР способствует достоверному улучшению самочувствия, снижению интенсивности боли и значительному уменьшению психологической составляющей кине-зиофобии [29-31]. По данным литературы, применение ВР-программы приводит к снижению интенсивности болевых ощущений у пациентов в течение всего курса медицинской реабилитации (МР), а виртуальное погружение в 3D-реальность позволяет воздействовать на патогенетические звенья нейропатической и смешанной хронической боли у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями крупных суставов и позвоночника [32]. Имеющиеся доказательства эффективности программ МР с использованием ВР свидетельствуют о преимуще- ственном восстановлении и коррекции психоэмоциональной сферы пациентов с повреждениями ОДС, однако дефицит информации о динамике функциональных нарушений при проведении упражнений в условиях виртуальной реальности сохраняется.

Таким образом, несмотря на положительные результаты отдельных исследований, ясно, что эффективность ВР в снижении кинезиофобии остаётся предметом дискуссий и требует дополнительной научной проверки.

Цель исследования: оценить клиническую эффективность реабилитационного комплекса «Аппаратно-программный мультимедийный комплекс для дистанционно контролируемой реабилитации пациентов с использованием технологий виртуальной реальности «ДЕВИРТА» в восстановлении двигательной активности пациентов с болевым синдромом на фоне дегенеративных заболеваний и последствий травм конечностей и позвоночника.

Объек и методы

Исследование проводилось в круглосуточном стационаре (2-й этап медицинской реабилитации) ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины им. С.И. Спасокукоцкого» Департамента здравоохранения города Москвы, являлось открытым наблюдательным. Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в нём.

Включено 62 пациента с дегенеративными заболеваниями позвоночника и последствиями травм нижних конечностей и позвоночника в среднем возрасте 63,9 ± 9,4 года, из них 22 мужчины и 40 женщин. Пациенты были представлены двумя группами.

В 1-й группе находились 34 (54,8%) пациента в возрасте 67,5 ± 9,1 года с дегенеративными заболеваниями суставов невоспалительной этиологии и последствиями травм: с полиостеоартрозом – 4 пациента, с коксартрозом – 11 пациентов, с гонартрозом – 10 пациентов; с последствиями травм нижних конечностей – 9 пациентов.

Вторую группу составили 28 (45,2%) пациентов в возрасте 59,7 ± 9,0 года с рефлекторными мышечнотоническими синдромами на фоне дегенеративных заболеваний позвоночника (17 пациентов) и с последствиями компрессионного неосложненного перелома поясничного отдела позвоночника (11 пациентов).

В исследование включали пациентов в возрасте 40–75 лет, страдающих дегенеративными заболеваниями суставов нижних конечностей и позвоночника невоспалительной этиологии и последствиями травм конечностей и позвоночника, умеренно выраженным длительно текущим болевым синдромом (ВАШ 4–6 баллов, длительность боли более 6 месяцев).

Критериями невключения в исследование являлись :

-

- оценка по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) 4 балла и выше;

-

- болевой синдром в покое и при движении > 6 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) боли;

-

- выраженные зрительные нарушения, снижение остроты зрения менее 0,2 на худшем глазу согласно таблице остроты зрения Сивцева;

-

- обострение и декомпенсация сопутствующих заболеваний;

-

- наличие выраженных когнитивных нарушений;

-

- отказ от участия в исследовании, беременность.

Функциональное состояние пациентов оценивалось при поступлении и перед выпиской из реабилитационного стационара с помощью следующего набора тестов и шкал:

-

- ВАШ боли (см);

-

- тест подвижности поясничного отдела позвоночника Шобера (см);

-

- тест прохождения расстояния 20 м, сек.: время прохождения расстояния в 20 м (10 м по прямой линии, поворот, 10 м возвращение по прямой линии);

-

- альгофункциональный индекс Лекена, который представляет собой вопросник для самостоятельного заполнения больным, вопросы разделены на три группы: боль (3 вопроса), максимальная дистанция при ходьбе без боли (1 вопрос) и повседневная функциональная активность (1 вопрос). Учитывая наличие в шкале блока вопросов, оценивающих интенсивность боли и мобильность пациента, в частности ходьбу, независимость в повседневной жизни, индекс Лекена использовался для определения тяжести функционального состояния всех пациентов: суммарный балл 1–4 – лёгкое ограничение жизнедеятельности; 5–7 – умеренное; 8–10 – выраженное; 11–13 – резко выраженное;

-

- для измерения степени выраженности, а также структуры патологического страха движения (кине-зиофобии) в текущем эмоциональном состоянии – шкала кинезиофобии Тампа;

-

- для оценки эмоциональных нарушений – госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).

Программа медицинской реабилитации в специализированном реабилитационном стационаре у всех пациентов включала групповую лечебную гимнастику, ежедневно, 10 занятий; преформированные физические факторы (низкоинтенсивная магнитотерапия, магнитолазерная терапия), ежедневно, 10 процедур; комплекс двигательной реабилитации на аппаратнопрограммном мультимедийном комплексе для дистанционно контролируемой реабилитации пациентов с использованием технологий виртуальной реальности «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ», общей длительностью 30 минут, ежедневно, 8 сеансов. Продолжительность курса реабилитации составила 10 дней.

Нежелательные явления контролировались после проведения каждой процедуры. За неблагоприятные реакции ВР-тренировок принимали усиление болевого синдрома в структурах опорно-двигательного аппарата, появление головной боли, головокружения, нарушения зрения.

Методика проведения реабилитации на аппаратно-программном мультимедийном комплексе для дистанционно контролируемой реабилитации пациентов с использованием технологий виртуальной реальности «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ»

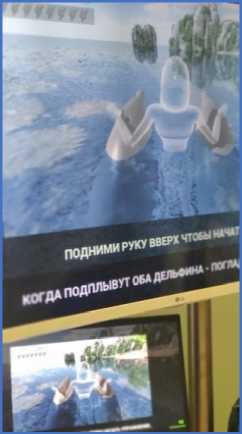

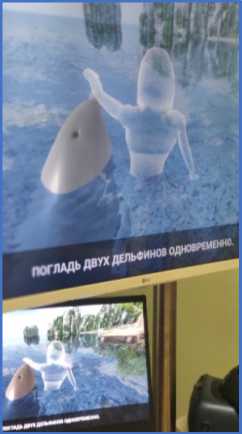

На первом этапе реабилитации производят первичную настройку системы «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ» под конкретные клинические задачи. Реабилитация проводится в режиме реального времени с дистанционным мониторингом. Используют биологическую обратную связь (БОС) и виртуальную реальность, для чего проводят установку датчиков движения на голову, туловище и тазовую область пациента, загрузку программного обеспечения, состоящего из виртуальной среды и элементов управления, и направленную тренировку координированных движений головы, туловища и тазовой области посредством среды виртуальной реальности и датчиков движения. В качестве виртуальной среды применяется подводный мир, виртуальным объектом управления является дельфин. Чувствительность и симметричность управляющих движений регулируется в зависимости от состояния пациента и его способности к движениям. БОС осуществляют посредством зрительного канала в ассоциированном (глазами дельфина) и диссоциированном (глазами внешнего наблюдателя за его действиями) состоянии (рис. 1).

Рисунок 1. Программа « ДЕВИРТА-ДЕЛФИ». Общение пациента через своего Аватара с Дельфином

Figure 1. The "DEVIRTA-DELPHI" Program. Patient Communication through Their Avatar with a Dolphin

Программа включает в себя ряд динамичных и статичных упражнений, которые подбираются в соответствии с уровнем поражения и способны адаптироваться в режиме реального времени благодаря интерактивным технологиям. Программа ведёт постоянный мониторинг активной моторики пациента и, при необходимости, вносит коррективы в протокол тренировки. Выполнение одного упражнения (один блок) занимает 2 минуты. Одно занятие содержит несколько упражнений (блоков), имеющих для пациента наибольшее функциональное значение.

Эффективность программы заключается в постоянных, интенсивных, многократно повторяющихся, целенаправленных движениях. При этом компьютерная программа обеспечивает обратную связь, позволяющую человеку видеть результаты своих упражнений. Метод обеспечивает восстановление контроля базовых произвольных движений туловища, головы и конечностей у пациентов.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью прикладного пакета статистики Statistica 8.0. Применялись параметрические и непараметрического методы статистической обработки данных. Вид распределения данных оценивался посредством критерия Шапиро – Уилка. Параметрические количественные представлены средними значениями и стандартным отклонением (М ± m); непараметрические количественные и ранговые переменные – в виде медианы и интерквартильного размаха (Me [Р25; P75]). Достоверность различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента в случае параметрических выборок, а в случае непараметрического распределения при оценке зависимых выборок – критерия Вилкоксона. Различия между качественными бинарными признаками оценивались с использованием критерия χ 2. Уровень статистической значимости был принят при р < 0,05.

Результаты

Курс реабилитации завершили все 62 пациента.

Коррекция болевого синдрома

Исходно у пациентов с нарушениями ОДС болевой синдром составлял в среднем 4,2 ± 1,6 балла ВАШ боли, что соответствовало умеренному болевому синдрому. К моменту завершения программы реабилитации с включением ВР-занятий «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ» болевой синдром снизился до значения лёгкого и оценивался в 3,1 ± 1,2 балла ВАШ боли (p < 0,05) без достоверных различий между результатами в 1 и 2 группах (табл. 1).

Показатели альгофункционального индекса изменялись от 1 балла до 13 баллов, Mo10, Mе [7;13,5], что указывало на наличие средней степени и выше нарушений локомоторной активности у 75% пациентов обеих групп. Согласно полученным данным, у обсле- дуемых пациентов до реабилитации функциональные нарушения преобладали над болевым синдромом. После проведения лечения у пациентов наблюдается достоверное снижение интенсивности болевого синдрома и статистически значимое улучшение функции тазобедренного и коленного сустава.

У пациентов 1-й группы с функциональными нарушениями нижних конечностей степень ограничения функциональной активности по шкале Лекена снизилась с 8,7 ± 0,5 балла до 6,4 ± 0,6 балла (p < 0,05). У пациентов 2-й группы степень ограничения функциональной активности по шкале Лекена также снизилась с 9,1 ± 0,7 балла до 6,5 ± 0,76 балла (p < 0,05). Наибольшие изменения произошли в подшкале «Боль и дискомфорт», в меньшей степени – в подшкале «Максимальная дистанция передвижения» у пациентов обеих групп.

Таблица 1. Динамика показателей у пациентов с поражением ОДС по различным шкалам и тестам до и после проведения комплексного консервативного лечения

Table 1. Dynamics of Indicators in Patients with Musculoskeletal System Disorders According to Various Scales and Tests Before and After Comprehensive Conservative Treatment

|

Показатель |

1 группа (n = 34) |

р |

2 группа (n = 28) |

р |

|||

|

Визиты |

(1-2 визит) |

Визиты |

(1-2 визит) |

||||

|

исходно |

после МР |

исходно |

после МР |

||||

|

ВАШ боли, см |

4,1 ± 0,36 |

3,0 ± 0,4* |

0,047* |

4,4 ± 0,4 |

3,4 ± 0,37 |

0,07* |

|

|

Алгофункцио-нальный индекс Лекена, балл |

боль |

4,9 ± 0,45 |

3,1 ± 0,56 |

0,01* |

5,6 ± 0,5 |

4,1 ±0,55 |

0,049* |

|

функция |

8,7 ± 0,5 |

6,4 ± 0,6 |

0,004* |

9,1 ± 0,7 |

6,5 ±0,76 |

0,01* |

|

|

Время прохождения 20 м, сек. |

18,4 ± 1,4 |

16,5 ± 1,6 |

0,19 |

20,22 ± 1,5 |

18,8 ± 1,6 |

0,52 |

|

|

Шкала кинезиофобии Тампа: психологическая составляющая |

15,7 ± 1,8 |

10,3 ± 2,0 |

0,049* |

15,9 ± 1,7 |

10,5 ± 2,1 |

0,049* |

|

|

физическая составляющая |

20,2 ± 2,2 |

13,6 ± 2,4 |

0,047* |

25,1 ± 2,25 |

18,3 ± 2,5 |

0,048* |

|

Примечание: * – достоверность различий между показателями до и после лечения р < 0,05.

Ограничение подвижности поясничного отдела позвоночника по данным теста Шобера наблюдалось у пациентов обеих групп, независимо от основного заболевания, в пределах 3,27 ± 0,8 см, и сопровождалось напряжением мышц, выпрямляющих позвоночник; после курса реабилитации подвижность поясничного отдела возросла до 3,61 ± 0,7 см (p > 0,05).

Скорость ходьбы

Время прохождения фиксированного расстояния 20 м (10 м, поворот, 10 м) у пациентов 1-й группы сократилось с 18,4 ± 1,4 секунд в начале курса до 16,5 ± 1,6 секунд (p > 0,05) в конце. В пересчёте на скорость у 15 из 43 пациентов 1-й группы отмечалась ходьба со скоростью менее 0,8 м/с, что указывало на значительное снижение безопасности и повышение риска падения. После курса скорость ходьбы этих пациентов возросла с 0,59 ± 0,07 м/с до 0,65 ± 0,1 м/с (p = 0,33), однако не достигла необходимых для безопасной ходьбы значений. У пациентов 2-й группы время прохождения 20 м сократилось с 20,22 ± 1,5 секунд в начале курса до 18,8 ± 1,6 секунд в конце (p > 0,05); скорость ходьбы менее 0,8 м/с наблюдалась у 6 (22,2%) пациентов 2-й группы в начале курса, которая к концу курса возросла с 0,53 ± 0,12 до 0,57 ± 0,08 м/с (p > 0,05).

Кинезиофобия (шкала Тампа)

К моменту завершения исследования отмечалось улучшение общего самочувствия, снижение внутреннего напряжения. В результате проведения реабилитационных мероприятий с использованием программ «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ» у пациентов 1-й группы было получено снижение составляющих кинезиофо-бии: психологической – с 15,7 ± 1,8 балла до 10,3 ± 2,0 балла (p = 0,049) и физической – с 20,2 ± 2,2 до 13,6 ± 2,4 балла (p = 0,047). Аналогичные данные получены в результате проведения курса МР у пациентов 2-й группы, где отмечалось снижение психологической составляющей кинезиофобии с 15,9 ± 1,7 балла до 10,5 ± 2,1 балла (p = 0,049) и физической – с 25,1 ± 2,25 балла до 18,3 ± 2,5 балла (p = 0,048). Статистически значимых различий значений психологической и физической составляющей кинезиофобии между пациентами 1-й и 2-й группы не зарегистрировано.

Пациенты охотно посещали занятия, с третьего сеанса активно принимали участие в выборе тематики упражнений в зависимости от индивидуальных предпочтений, отмечали переживание радости, удовлетворения и повышение фона настроения в процессе выполнения задания и после его завершения, что согласуется с наблюдениями последних лет [19, 22].

Психоэмоциональное состояние пациентов при оценке по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS)

При оценке по шкале HADS выявлено 6 (17,6%) пациентов 1-й группы и 8 (28,6%) пациентов 2-й группы с субклинической формой тревоги, уровень которой к концу курса имел тенденцию к снижению (p > 0,05). Признаки субклинической депрессии отмечались у 5 (14,7%) пациентов 1-й группы и 4 (14,3%) пациентов 2-й группы. При проведении комплексной МР снижались к концу курса с 9,5 ± 2,2 балла и 9,6 ± 2,0 балла до 6,78 ± 0,27 и 7,1 ± 0,24 балла соответственно

(p > 0,05). Получена слабая корелляционная связь у пациентов 1-й и 2-й групп по параметрам тревоги шкалы HADS и показателями боли по шкале ВАШ боли (r = 0,26, p > 0,05), а также между уровнем тревоги и индексом Лекена (r = 0,37; p > 0,05), который отражает уровень двигательной активности.

Безопасность

Во время проведения реабилитации с использованием ВР «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ» не наблюдалось ухудшения общего состояния или изменения показателей системной гемодинамики. Наиболее распространённым побочным эффектом, встречающимся в 75,8% случаев, была усталость, возникающая к концу тренировки, однако ни один участник исследования не вышел из него. Сообщений о серьёзных побочных эффектах не поступало.

Обсуждение

Одним из инновационных методов коррекции болевого синдрома и улучшения функционирования, привлекающих внимание специалистов, является использование ВР-технологий. Исследование подтвердило предположение, что применение программ «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ» может оказывать влияние на патофизиологические механизмы хронической боли у пациентов с заболеваниями. Технология сочетает принципы биологической обратной связи и кинезио-терапии, позволяя не только уменьшать выраженность болевого синдрома, но и преодолевать психологические барьеры, связанные с кинезиофобией.

Ряд исследований демонстрирует эффективность использования программ «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ» в реабилитации пациентов после травм суставов. Так, одна из работ описывает группу из 24 пациентов, проходивших курс МР с применением технологий виртуальной реальности, у которых значительно снизился болевой синдром и уровень тревожности по сравнению с контрольной группой из 22 человек, получавших традиционную реабилитацию. Кроме того, пациенты стали более уверенными в своих движениях, что указывает на уменьшение кинезиофобии [32].

В проведённом исследовании после курса МР у пациентов с дегенеративными заболеваниями и последствиями травм конечностей и позвоночника отмечается уменьшение скованности движений в суставах и улучшение функции. Согласно результатам опросника Лекена, после курса МР наблюдается достоверное снижение характеристик боли как в сенсорной, так и в эмоциональной сфере у пациентов обеих групп (р < 0,05), что свидетельствует об уменьшении интенсивности болевых проявлений и снижении их негативного эмоционального влияния. Таким образом, интеграция технологии виртуальной реальности в индивидуальный план МР пациентов с патологией ОДС снижает интенсивность боли и изменяет её эмоциональную окраску, улучшает функциональные нарушения и уменьшает выраженность кинезиофобии.

Достоинствами программного комплекса «ДЕВИРТА-ДЕЛФИ» является отсутствие необходимости использовать шлем ВР, наличие программ, включающих адаптируемые протоколы лечения, которые могут быть скорректированы в зависимости от динамики состояния пациента.

Заключение

В процессе реабилитации пациентов с дегенеративными заболеваниями и последствиями травм конечностей и позвоночника в условиях 2-го этапа медицинской реабилитации с применением виртуальной реальности отмечалось достоверное снижение болевого синдрома, увеличение подвижности поясничного отдела позвоночника и скорости ходьбы. Отличительной особенностью явилось снижение величины физической и психологической составляющей кинезиофобии по шкале Тампа, тенденция к нормализации психоэмоционального состояния у пациентов, что позволяет рассматривать программы ВР в качестве дополнения к базовому протоколу двигательного восстановления данной категории пациентов.

Выводы

Тренировочные занятия с применением технологии виртуальной реальности позволяют эффективно уменьшить болевые ощущения и улучшить функциональную активность у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Использование виртуальной реальности способствует улучшению психоэмоционального состояния, снижает интенсивность физического и психологического компонентов кинезиофобии по шкале Тампа и нормализует психоэмоциональное состояние по шкале HADS.

Применение аппаратно-программного мультимедийного комплекса для реабилитации пациентов с использованием виртуальной реальности «ДЕВИРТА» (ООО «Исток Аудио Трейнинг», Россия) может быть включено в реабилитационные программы пациентов с дегенеративными заболеваниями и повреждениями конечностей и позвоночника.