Технология формирования методологической культуры специалистов системы «человек-человек»

Автор: Ходусов Александр Николаевич

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Дискуссионный клуб

Статья в выпуске: 1 (8), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается концептуальная модель и технология процесса формирования методологической культуры специалиста системы «человек - человек». Автор дает собственное обоснование сущности, структуре, критериальным характеристикам методологической культуры специалиста и технологии ее формирования в системе высшего образования

Концепция, технология, методология, методологическая культура, человек, система, процесс, герменевтика, синергетика, рефлексия, личностный ресурс

Короткий адрес: https://sciup.org/14720511

IDR: 14720511

Текст научной статьи Технология формирования методологической культуры специалистов системы «человек-человек»

Современные исследователи культуры ут-верждают1, что культура определяется в конечном счете образами или представлениями, «исповедуемыми» людьми, поскольку характер этих образов и представлений определяет характер самой культуры. Тогда культура может быть представлена в категориях следующего ряда: культура как «вид» бытия; культура как «видимость» бытия; культура как «видение» бы- тия. Современная философия дает возможность раскрыть сущность всех компонентов данного категориального ряда. Категория «вид» употребляется как внешность, видимый облик и образ культуры. «Видимость» означает прежде всего зримость, а также способность видеть вообще в контексте культуры. «Видение» объединяет совокупность представлений человека о профессиональном бытии, о самом себе и воплощено в умении, абстрагируясь от реальности, увидеть и понять образ своего индивидуального профессионального бытия. С про- фессиональной точки зрения это процесс образования идеи и превращения ее в образы, зримые и доступные восприятию каждого, но где сам автор идеи индивидуально воплощает, овеществляет идею в образах. Это дает возможность видеть свою субъективность. Затем приходит новое видение своего профессионального бытия через научный и философский способы опровержения видимого. Научный способ ориентирует человека познать само видимое, а философский —чтобы человек видел истину «вида» в самом себе.

Таким образом, если опереться на современные представления о понятиях «методология», «культура», то методологическую культуру специалиста системы «человек —человек» можно представить как образ его идеального профессионального бытия, включающий онтолого-гносеологическую и методологическую интерпретацию его профессиональной деятельности. Этот образ отражает внутреннее духовное состояние и достояние специалиста, обусловливает стратегию его профессионального мышления, поведения и деятельности.

В современных исследованиях, посвященных проблеме формирования методологической культуры специалиста, нет достаточно полного описания ее структуры, хотя сегодня есть возможность рассмотреть этот феномен не только со стороны ее структурных компонентов, но и со стороны функциональных связей и отношений. Мы различаем внешнеструктурное и внутреннеструктурное объяснения, которые в совокупности обеспечивают ценностное представление о структуре методологической культуры специалиста.

С точки зрения внешнеструктурного объяснения, наиболее общим, универсальным типом культуры является социальная культура. Видов ее может быть столько, сколько существует сфер практической и духовной деятельности людей. Методологическая культура специалиста системы «человек —человек» —вид социальной культуры.

Обращаясь к внутреннеструктурному объяснению методологической культуры специалиста, есть все основания опереться на современные концепции деятельностного и личностного подходов. Здесь мы выделяем идею о том, что сознание любого человека уникально, равно как и сознание специалиста имеет свои неповторимые особенности. Сознание специалиста системы «человек — человек» вбирает в себя такие универсальные показатели сознания индивида, как активность, интенциональность, способность к рефлексии, к самонаблюдению и т. д., что говорит о наличии устойчивых, инвариантных структур, схем сознания. Однако базовым основанием сознания специалиста системы «человек — человек» (и в этом его особенность) является образ его профессиональной философии, организующей это сознание особым образом.

В структуре сознания личности специалиста методологическая координата становится ведущей. Это позволяет представить методологию как состояние сознания, а само сознание приобретает при этом новую специфику и существует как его особая форма — методологическое сознание. Это обогащает возможности специалиста и его способность предвидеть будущее, понимать настоящее, объяснять прошедшее, т.е. вообще осмыслять феномен развития, без чего активизация деятельности в системе «человек —человек», на наш взгляд, практически невозможна.

В представленном построении, где учитывается содержательно-смысловая значимость составляющих элементов, для понимания природы синтеза в качестве потенциального элемента единения необходимо учитывать прежде всего человека.

Здесь на помощь специалисту приходит синергетика, ибо она направлена на раскрытие универсальных механизмов самоорганизации сложных систем, как природных, так и человекомерных, в том числе и когнитивных. Специалист, если он имеет опыт синергетики в науках о человеке и практике работы с людьми, если у него сформированы навыки синергетического видения процесса развития личности, почти всегда строит целостную социально-педагогическую систему. Кроме того, специалист, освоивший системы синергетики «человек — объект» и «человек — субъект», которые ставят новые проблемы перед социальными, педагогическими, психологическими науками, где объектами изучения являются человек, социум, культура, получает возможность избежать крайностей как социально-педагогического функционализма, так и антропоцентризма.

Специалист, претендующий на построение целостной развивающей личность системы, должен также владеть искусством понимания. Герменевтика помогает преодолевать бессознательное раздвоение между убеждениями и практической жизнью человека. Это обогащает возможности сознательной деятельности специалиста, когда начинает «работать» методология, включенная в мыследеятельность (мышление, «вплетенное» в деятельность), обеспечивая высокую вероятность понимания развивающих личность стратегий.

Понимание всегда требует реконструкции собственного жизненного опыта субъекта, благодаря чему этот опыт постоянно обогащается за счет приобретения новых смыслов, постоянно оживляется и актуализируется. Кроме того, понимание есть выражение стремления человека осознать себя в предмете деятельности, преломив его через свой жизненный опыт, систему ценностей. В этой ситуации удается не только развивать способности специалиста к концептуальному мышлению, но и формировать профессиональные убеждения, находящиеся в теснейшей связи с философскими убеждениями.

Профессиональная деятельность в системе «человек —человек» может (и должна) строиться по разработанной специалистом индивидуализированной рефлексивной модели, психологической базой которой является «Я-концепция». Включенный в профессиональную деятельность специалист получает возможность постоянно оценивать себя на каждом этапе деятельности, анализировать свои профессиональные, личностные возможности воздействия на человека, посредством эмпатии проникать в мир его интересов и увлечений. Профессиональная деятельность в режиме индивидуализированной рефлексивной модели систематически побуждает специалиста проявлять такие качества, как рефлексия, эмпатия, эмоциональность, креативность.

Таким образом, сущность и структура методологической культуры могут быть представлены и описаны как некая эмпирическая реальность, как образ, непосредственно предстающий перед специалистом в его «внутреннем опыте» и предвосхищающий его практическую деятельность.

Методологическая культура, с нашей точки зрения, —целостное, многоуровневое, многокомпонентное образование, включающее в себя профессиональную философию специалиста (убеждения), мыследеятель-ность в режиме методологической рефлексии (понимание) как внутренний план сознания (самосознания) и детерминированное свойствами интегральной индивидуальности.

Единство структурных компонентов методологической культуры, охватывающих потребностно-мотивационную, интеллектуальную, духовно-нравственную и деятельностно-практическую сферы личности специалиста, обеспечивает новизну мышления и профессиональной деятельности, что способствует активизации его неповторимого профессионального опыта. Как целостная совокупность элементов методологическая культура развивается при условии, если она становится системным новообразованием личности специалиста, вырабатывается, «присваивается» им. Динамика развития методологической культуры обеспечивается субъективными содержательно-качественными характеристиками личностного потенциала специалиста.

Ведущей характеристикой методологической культуры специалиста выступает направленность (шкала ценностей), которая представлена в виде блока цели и ее критериев. Среди последних мы выделяем три критерия: осознанность ценностей и отношение к ним; действия по выбору ценностей; реализация их в качестве личных целей деятельности.

Следующей, не менее важной характеристикой методологической культуры специалиста является ее содержание, представленное в виде своеобразного блока содержания и его критериев: осознание роли методологии в профессионально-личностном преобразовании; отношение к методологии; факт реального использования методологии в профессиональной деятельности.

Методологическая культура специалиста также характеризуется способом проявления направленности, который находит свое выражение в виде блока способов деятельности (операциональный блок) личности с указанием следующих критериев: осозна- ние системы принципов, способов организации и построения теоретической и практической деятельности; отношение к способам деятельности в целом; факт реализации способов деятельности методологии, философии, социологии, психологии и педагогики.

Эмпирически фиксируемыми проявлениями методологической культуры у специалистов системы «человек-человек» являются умение оперировать категориями диалектики и основными понятиями, образующими концептуальную основу наук о человеке; восприятие различных определений обучения, воспитания и развития как ступеней восхождения от абстрактного к конкретному; установка на преобразование профессиональной теории в метод познавательной деятельности, потребность воспроизводить практику обучения, воспитания и развития в понятийно-терминологической системе психологии и педагогики; стремление выявить единство и преемственность психолого-педагогического знания в его историческом развитии; критическое отношение к положениям, аргументации, лежащим в плоскости обыденного профессионального сознания; рефлексия по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной познавательной деятельности, а также движения мысли других участников обучения, воспитания и развития; понимание мировоззренческих, гуманистических функций философии, социологии, педагогики и психологии в обществе.

Уровни сформированности методологической культуры специалиста системы «человек —человек»: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный.

В основу процесса формирования методологической культуры специалиста положен программно-целевой метод, идеи целостности и ситемности педагогического процесса, а также задачный подход к педагогической деятельности. Поэтапная последовательность процесса формирования методологической культуры специалиста строится на идее о том, что формирование методологической культуры будет эффективным, если осуществляется рефлексивное управление этим процессом. Это предполагает систематическую критериальную и уровневую оценку методологической культуры специалиста как основы динамической стратегии ее формирования и развития.

Постановка целей формирования методологической культуры специалиста осуществляется через внутренние процессы интеллектуального, эмоционально-волевого, личностного развития специалиста вплоть до начала его профессиональной деятельности. Такой подход подкрепляется общей установкой на то, что для современного специалиста методологическая культура выступает целью и средством его профессиональной деятельности. Кроме того, подчеркивается, что формирование методологической культуры для современного вуза является непременной составляющей профессиональной подготовки специалиста.

Этапы формирования методологической культуры специалиста в течение всего периода обучения в вузе представлены как промежуточные цели этого процесса.

Здесь необходимо исходить из того, что на первом курсе вуза должен быть сформирован адаптивный уровень методологической культуры. Это означает, что будущий специалист может определить цели и задачи самостоятельной профессиональной деятельности в общем виде и дифференцировать их из многообразия личностных ценностей. У него сформированы положительное отношение к методологии, к философским, социологическим и психолого-педагогическим знаниям и готовность к их использованию в собственной практической деятельности. На первом же курсе завершается формирование установки на преобразование профессиональной теории в метод познавательной деятельности, а также формируется способность к рефлексии.

На втором курсе формируется репродуктивный уровень методологической культуры. В это время идет не только непрерывное формирование устойчиво ценностного отношения к профессиональной реальности, но и отслеживается проявление такого отношения на уровне включения будущего специалиста в профессиональную практику. Будущий специалист, признавая роль методологии в совершенствовании профессиональной деятельности, проявляет готовность использовать методологию, систему философских, социологических, психолого-педагогических знаний в преобразовании профессиональной деятельности. Студент привлекает методоло- гию для формирования научной картины профессиональной действительности, у него формируется положительная установка на самостоятельное моделирование структуры профессиональной деятельности. В процессе такой работы развивается способность и потребность в рефлексии собственных действий.

На третьем и четвертом курсах формируется эвристический уровень методологической культуры. В это время в основном завершается становление специалиста системы «человек —человек» как субъекта профессиональной деятельности, готового использовать методологию, систему философских, социологических, психолого-педагогических знаний и умений в преобразовании профессиональной деятельности. В практической профессиональной деятельности у специалиста уже проявляется умение работать с методологией философии, социологии, психологии и пе- творческой самостоятельности и создает условия для эффективной самореализации индивидуально-психологических, интеллектуальных возможностей личности специалиста. Сформированное методологическое сознание и установка на собственное моделирование профессиональной деятельности создают условия для появления различных форм профессиональных инноваций, развития профессиональных идей. Налицо заинтересованность специалиста, который работает в режиме развития «Я-концеп-ции», в различных способах повышения профессионального мастерства.

Технология формирования методологической культуры специалиста требует проведения таксономии (расположения по иерархии и описания) педагогических целей формирования его методологической культуры. Здесь необходимо прежде всего обратиться к ее содержанию и к тем инструмен- дагогики на уровне развития чело-вековедческих идей, а также способность к рефлексии собственного профессионального опыта. Одновременно с этим он демонстрирует понимание состава существующих социально-педагогических систем и состава процесса развития человека.

На пятом курсе и в самостоятельной профессиональной деятельности через систему повышения квалификации и переподготовки специалистов системы «человек — человек» формируется креативный уровень методологической культуры. В этот период специалист самостоятельно включает ценности как систему социально-нравственных и психологопедагогических координат в организацию и регуляцию всех видов деятельности. Его профессиональные действия отличает мобильность использования методологии, что в свою очередь стимулирует переход к устойчиво преобразующей, активно-созидательной и самостоятельной профессиональной деятельности. Методологическая рефлексия выступает основой

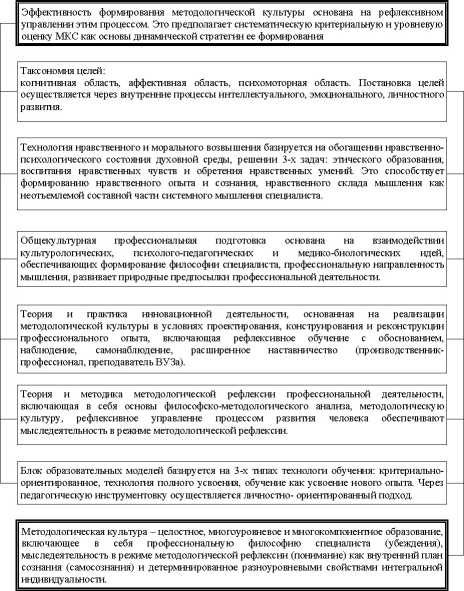

Рис. 1.

Концептуальная модель процесса формирования методологической культуры специалиста системы «человек —человек»

тальным возможностям, которые она дает специалисту. В этой связи следует охарактеризовать области деятельности, обеспечивающие формирование методологической культуры специалиста, и целей, которые она охватывает. В технологии формирования методологической культуры специалиста следует выделять когнитивную (познавательную), аффективную (эмоционально-ценностную) и психомоторную области.

Процесс формирования методологической культуры специалиста требует интенсивной духовной перестройки. Технология нравственного и морального возвышения личности как составная часть общей технологии формирования методологической культуры специалиста решает эту задачу. Учеными установлено, что именно имиджирование выступает как наиболее эффективное средство нравственного и морального возвышения личности специалиста системы «человек — человек». Умелое нравственное возвеличивание повседневных самостоятельных действий специалиста, углубленное моральное восприятие собственного нравственного действия, отработанность нравственных механизмов саморегуляции, высокая развитость нравственного мышления составляют тот арсенал, психологопедагогических средств, которые обеспечивают высокую результативность имид-жирования. Самоанализ, самопознание, рефлексия — придают ускорение процессам нравственного и морального возвышения личности специалиста, переводят социальные нравственные и моральные установки в его внутренние духовные константы. По нашему убеждению, технология нравственного и морального возвышения личности также должна соответствовать этапам формирования методологической культуры специалиста.

На первом курсе следует продолжить начатую еще в общеобразовательной школе работу по этическому образованию студентов: они осваивают в более полном содержании этические понятия, закономерности морали, нормы нравственности. Одновременно у них формируется умение использовать этические понятия, не искажая смысла и содержания, жестко соотнося их со своим поведением, с жизненны- ми явлениями. Этическая образованность способствует формированию нравственного склада мышления, как неотъемлемой составной части системного мышления человека. Обогащение нравственной памяти специалиста приводит к пониманию социального долга и нравственной ответственности.

На втором курсе необходимо развивать нравственное воображение специалиста, предоставляя студенту осуществлять нравственный выбор. Постоянное стимулирование и самостимулирование нравственного воображения способствует интенсивной духовной перестройке личности. Умение дать нравственную оценку, нравственный самоанализ создает предпосылку для развития потребности ставить себя на место другого человека в новой методологической ситуации.

На третьем и четвертом курсах нравственная воспитанность специалиста как качество личности начинает приобретать видимые черты и находить свое проявление в человеколюбии и ответственности за происходящее рядом.

Необходимо создавать условия для эмоционально-чувственного наполнения отношений студентов. Сформированное чувство социального и профессионального оптимизма, а также развитая потребность в общении способствуют образованию глубоких нравственных чувств у специалиста.

Рис. 2.

Технологическая карта формирования методологической культуры специалиста системы «человек —человек»

На пятом курсе и на этапе самостоятельной профессиональной деятельности необходимо создавать условия для нравственной социализации будущего специалиста, обретения им разнообразных нравственных умений и навыков. Ведущим методом здесь выступает упражнение в освоении нравственных норм, что одновременно создает предпосылки для активизации нравственных привычек в профессиональном поведении специалиста.

Нравственное самообразование ведет к приобретению нравственной самоотверженности и нравственного самообладания. Систематическое нравственное самовоспитание ведет к повышению уровня нравственного самосознания. Чем выше уровень нравственного самосознания, тем продуктивней осуществляется самооцен- ка, самоконтроль и самоутверждение специалиста. Специалист должен постоянно работать над собой, самокритично оценивая свои духовные достижения. Такая работа над собой необходима для достижения специалистом высокого уровня нравственной зрелости и нравственного творчества. В свою очередь, использование возможностей нравственного творчества ориентирует специалиста на совершенствование нравственных взаимоотношений с людьми.

Технология формирования методологической культуры специалиста системы «человек —человек» базируется на концептуальной модели этого процесса (рис. 1, 2).

Моделирование этих процессов определяется возможностями вуза в организации этой работы.

Список литературы Технология формирования методологической культуры специалистов системы «человек-человек»

- Гусинский, Н.Э. Введение в философию образования. [Текст]/Н.Э. Гусинский. -М., 2008.

- Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап. [Текст]/В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. -М.: Академия, 2006.

- Лотман, Ю.М. Феномен культуры. [Текст]: Избранные статьи./Ю.М. Лотман. -Т.1. -Таллинн, 1992.

- Новиков, А.М. Методология. [Текст]/А.М. Новиков, Д.А.Новиков -М.: Синтез, 2007.

- Новиков, А.М. Методология образования. [Текст]/А.М. Новиков. -М., 2006.

- Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практика. [Текст]/А.Б. Орлов. -М.: Академия, 2002

- Пелипенко, А.А. Культура как система. [Текст]/А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко. -М., 1998.