Технология интраоперационного нейромониторинга методом полипрограммной электростимуляции при операциях реконструктивной нейропластики

Автор: Сомова Марина Михайловна, Доманский Валерий Львович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.10, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. При операциях на лице и шее в качестве страховки используют технологию интраоперационного нейрофизиологического нейромониторинга. Цель - разработка технологии интраоперационного нейромониторинга и практическая оценка ее эффективности в операциях реконструктивной нейропластики. Методы. У 120 пациентов с параличом мимических мышц после удаления невриномы мостомозжечкового угла и повреждения лицевого нерва выполнены операции нейропластики с целью восстановления иннервации. Разработана оригинальная технология идентификации и мониторинга функционального состояния нервов и мышц - интраоперационный визуальный нейромониторинг. Его суть заключается в электростимуляции нервов в операционном поле и визуальном наблюдении ответных мышечных сокращений. Для интраоперационного визуального нейромониторинга создан специальный электростимулятор ЭСВМ-1 с набором встроенных тестовых программ. Управление электростимулятором, выбор тестов, их запуск, визуальное наблюдение реакций и собственно интраоперационный визуальный нейромониторинг осуществляет сам хирург...

Мимические мышцы, паралич, реиннервация, реконструктивная нейропластика

Короткий адрес: https://sciup.org/143170826

IDR: 143170826 | DOI: 10.17816/clinpract18812

Текст научной статьи Технология интраоперационного нейромониторинга методом полипрограммной электростимуляции при операциях реконструктивной нейропластики

Оперативное вмешательство в части тела со сложным анатомо-физиологическим строением, нарушенным вследствие травмы или онкологического процесса, сопряжено с риском дополнительного повреждения нервов уже в ходе операции. При операциях на органах головы и шеи этот риск особенно велик [1, 2]. В качестве страховки используют технологию интраоперационного нейрофизиологического нейромониторинга (ИОНМ) [3–7]. Суть ИОНМ состоит в отведении и непрерывном наблюдении биоэлектрических потенциалов с мышц, сопряженных с нервами в зоне риска. Технология ИОНМ включает и возможность периодической электростимуляции нервов, и наблюдение ответов в сопряженных мышцах. Изменения спонтанных биоэлектрических потенциалов или нарушение связи «электростимуляция – М-ответ» отражают угрозу повреждения. Освоение ИОНМ нуждается в обеспечении двух факторов — приборного и кадрового. Первым является операционный нейромонитор [8], к которому подключают пару стимулирующих электродов и 2–4 пары игольчатых отводящих. Второй фактор — работа в составе операционной бригады электрофизиолога, прошедшего специализацию по технологии ИОНМ [9–11]. На него возлагается слежение за функциональной сохранностью нервов, оценка параметров их биоэлектрических потенциалов и оповещение оперирующего хирурга о возникающих угрозах повреждения.

Классическому ИОНМ присущи некоторые сложности. Прежде всего, это постоянное наличие в зоне операции инвазивных электродов, в сложных условиях — до 10 штук, что затрудняет манипуляции хирургов. Далее — внешние электромагнитные помехи от радиочастотного коагулятора и иной аппаратуры с питанием от электросети. Электромагнитные помехи могут вносить искажения в биоэлектрические потенциалы и приводить к неверным оценкам.

Значительные затраты на приобретение оборудования для ИОНМ, обучение персонала, технические и методические сложности существенно тормозят его внедрение. Однако необходимость использования ИОНМ как в челюстно-лицевой хирургии, так и в иных приложениях побуждает к поиску подходов, менее зависящих от описанных ограничений.

Цель исследований — разработка технологии интраоперационного нейромониторинга, свободной от использования инвазивных электродов в операционном поле, а также практическая оценка ее эффективности в операциях реконструктивной нейропластики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Техническая реализация

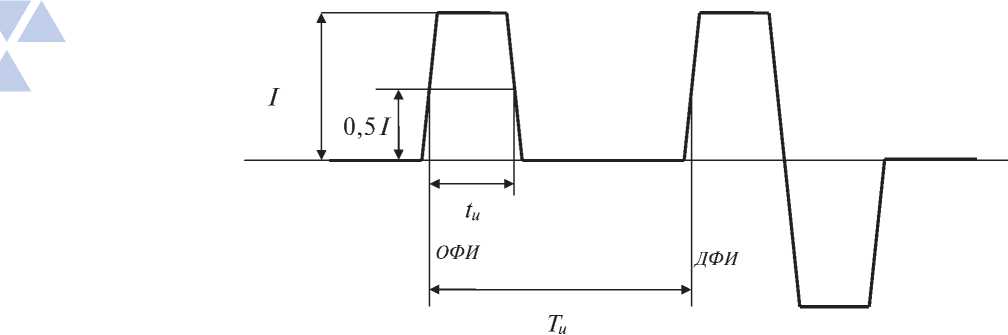

На начальном этапе исследований был разработан портативный электростимулятор с автономным электропитанием и графическим дисплеем (рис. 1) [12].

Стимулятор генерирует последовательности одно- и двухфазных импульсов (рис. 2), временн ы е параметры которых (длительность, частота, межимпульсные интервалы) запрограммированы в наборе стимуляционных тестов, а амплитудное значение тока устанавливает пользователь.

Рис. 1. Электростимулятор ЭСВМ-1 для интраоперационного визуального нейромониторинга

▼ж^ж^ж^ж LVAVAVAV ГАТАТ

Рис. 2. Электростимулятор ЭСВМ-1. Форма и параметры выходных импульсов

Примечание. ОФИ — однофазный импульс, ДФИ — двухфазный импульс, I — амплитуда тока (мА), tи — длительность импульса (мс), Ти — период импульса (мс).

Электрические импульсы подаются на нервы с помощью стандартных инструментов — монополярного зонда или биполярного пинцета. Вызываемые электростимуляцией сокращения мускулатуры хирург наблюдает сам, не прибегая к помощи биомеханических датчиков или регистрации биоэлектрических потенциалов [13–16].

МЕТОДЫ

Проведено лечение 120 пациентов (40 мужчин и 80 женщин) с параличом мимической мускулатуры. Выполнено 126 операций. Возраст пациентов — от 9 до 67 лет. Длительность заболевания — от 3 до 18 мес и выше.

В ходе предоперационной подготовки проводили электромиографические исследования для определения уровня повреждения лицевого нерва и степени атрофии мимических мышц.

На предварительном этапе проводили электродиагностику мимических мышц и сопоставляли параметры биоэлектрической активности (БЭА) на обеих сторонах лица.

Основываясь на данных электродиагностики, пациентов разделили на 3 группы: «БЭА в норме»

(1-я группа), «БЭА ниже нормы» (2-я группа) и «БЭА отсутствует» (3-я группа).

В дополнение к исследованиям БЭА уже в ходе операции осуществляли прямую электростимуляцию ствола лицевого нерва и его ветвей, используя тест «Супрамакс» [16]. Тест представляет собой серию двухфазных импульсов с фиксированными длительностью и частотой. Амплитуду тока устанавливает пользователь.

На основе результатов исследований БЭА и тестов электростимуляции корректировали исходный диагноз. Результаты исследований представлены в табл. 1.

В начальной фазе операции, учитывая возможность угнетения моторной реакции мимических мышц под действием миорелаксантов, перед использованием идентификационных тестов проверяли состояние синаптической передачи. Применяли заложенные в программное меню стандартные стимуляционные тесты Т1 (Twich One), TOF (Train of Four), DBS (Double Burst Stimuli) [17–19], стимулируя заведомо интактные нервы.

Убедившись, что глубина блока позволяет получить достоверные результаты, стимулировали ствол и отдельные ветви лицевого нерва, исполь-

Таблица 1

Распределение пациентов по результатам исследований

|

БЭА мимических мышц |

Ответ на тест «Супрамакс» |

Скорректированный диагноз |

Число пациентов, абс. (%) |

|

Ниже нормы |

Есть |

Парез |

51 (42,5) |

|

Отсутствует |

Есть |

Парез |

10 (8,3) |

|

Отсутствует |

Нет |

Паралич |

59 (49,2) |

|

Общее число пациентов |

120 (100) |

||

Примечание. БЭА — биоэлектрическая активность.

Таблица 2

Распределение пациентов по типу поражения черепно-мозговых нервов и выбору схемы анастомоза

|

Группа |

Тип поражения |

Тип анастомоза |

Число пациентов, абс. |

|

1 |

VII ЧМН — паралич V ЧМН — парез XII ЧМН — норма |

Анастомоз XII–VII ЧМН «конец в бок» (рис. 3–5) |

7 |

|

2 |

VII ЧМН — паралич V ЧМН — норма XII ЧМН — норма |

Анастомоз VII–V ЧМН «конец в конец» (рис. 6) |

63 |

|

3 |

VII ЧМН — парез V ЧМН — парез XII ЧМН — норма |

Анастомоз XII–VII ЧМН «бок в бок» (рис. 7) |

3 |

|

4 |

VII ЧМН — парез V ЧМН — норма XII ЧМН — норма |

Анастомоз VII–V ЧМН «конец в бок» (рис. 8) |

47 |

Примечание. ЧМН — черепно-мозговые нервы.

иническая

эактика

Том 10 № 4

зуя тесты Т1, Т5 и Т50 [16] и визуально оценивая реакцию. Результаты этих тестов служили основой для выбора схемы оперативного вмешательства и способа реиннервации. В зависимости от типа поражения черепно-мозговых нервов (ЧМН) выбирали схему анастомоза (табл. 2; рис. 3–8).

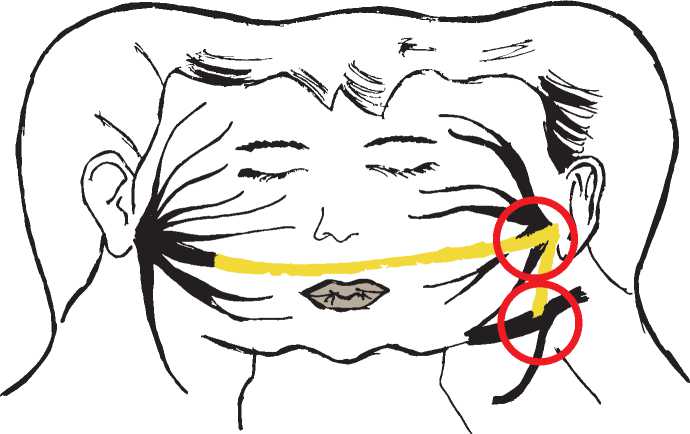

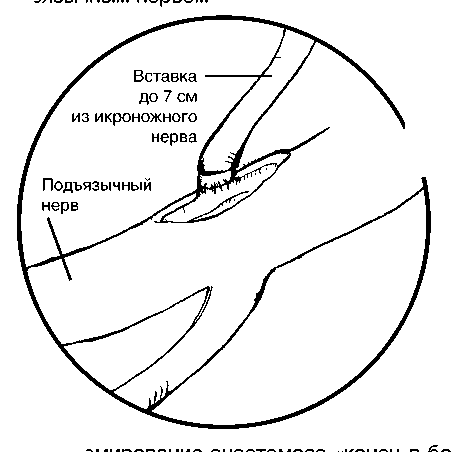

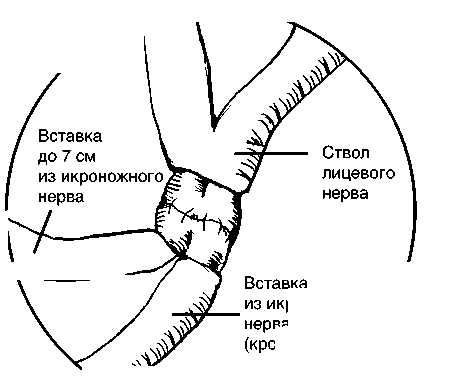

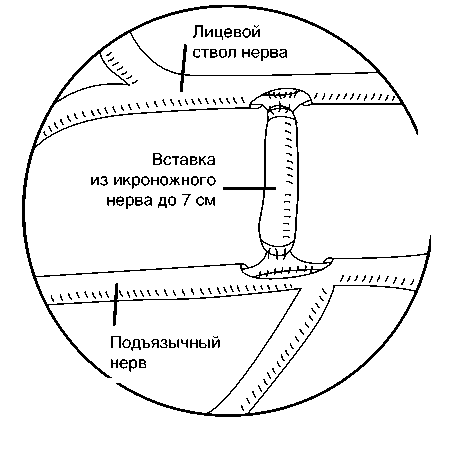

В группе 1 у 7 пациентов тестирование по технологии ИОВМ выявило полную потерю возбудимости в VII ЧМН и ее частичное снижение в V ЧМН. Отсюда следовала безальтернативная схема реиннервации «конец в бок» с подъязычным нервом.

В качестве вставок использовали сегменты икроножного или большого ушного нервов (рис. 3–5).

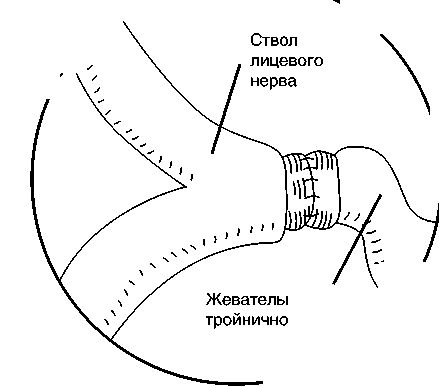

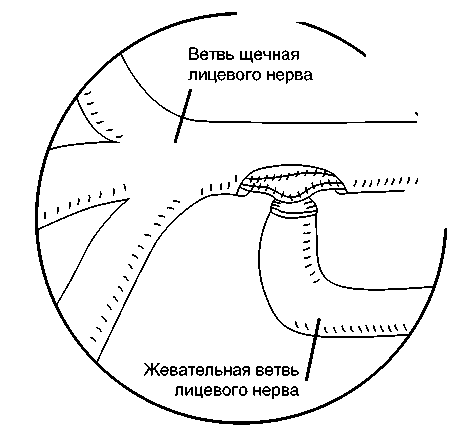

У 63 пациентов группы 2 тесты «Порог» и «Супрамакс» подтвердили глубокие парезы лицевого нерва и выявили нормальные ответы V ЧМН. Операции были выполнены по схеме «анастомоз VII–V ЧМН «конец в конец» (рис. 6) с использованием жевательной ветви тройничного нерва.

У пациентов группы 3 эти же тесты выявили парезы как V ЧМН, так и VII ЧМН, а также частичную атрофию мимических и жевательных мышц.

Рис. 3. Общая схема операции периферической нейропластики VII–XII–VII пар черепно-мозговых нервов «конец в бок»

Примечание. Аутовставка из икроножного нерва показана жёлтым цветом. Области микрохирургического формирования анастомозов обведены красным.

|

Рис. 4. Формирование анастомоза «конец в бок» с подъязычным нервом / Вставка--- V- / / до 7 см / / X / из икроножного / / \ / нерва / / \ / Подъязычный X 1 неРв 1 Рис. 5. Формирование анастомоза «конец в бок» с лицевым нервом / Вставка \ \ / до 7 см ---- Ствол ' из икроножного лицевого нерва нерва V / 7 Вставка / \ из икроножного / \ / АУ нерва / \ \Л< (кросс-нерва) / Рис. 6. Формирование анастомоза «конец в конец» жевательного нерва с лицевым / \ Ствол X. \ . лицевого \ / \\ / нерва \ IfTA \ / Жевательная ветвь 'Хтройничного нерва / |

Исходя из этих результатов, была выбрана схема «Анастомоз XII–VII ЧМН «бок в бок» (рис. 7). В группе 4 на предварительном этапе у 37 пациентов из 47 отмечено ослабление биоэлектрических потенциалов, а у 10 пациентов этой группы зарегистрировать биоэлектрические потенциалы не удалось совсем. При этом тест «Супрамакс» вызывал видимые сокращения мимических мышц, т.е. демонстрировал, что возбудимость части волокон лицевого нерва не утрачена. Следовательно, возможно создание анастомоза VII–V ЧМН по типу «конец в бок» (рис. 8) без пересечения ствола лицевого нерва и сохранения связи анастомоза с ядром лицевого нерва. Опираясь на результаты этих тестов, выбирали схему оперативного вмешательства и способа Рис. 7. Формирование анастомоза «бок в бок» подъязычного нерва с лицевым Лицевой \ | ствол нерва / Вставка ' из икроножного нерва до 7 см / £ \ Подъязычный / / нерв / х\/ Рис. 8. Формирование анастомоза «конец в бок» жевательного нерва с лицевым Ветвь щечная 'к / \ лицевого нерва 'ч |

иническая

эактика

Том 10 № 4

реиннервации. В зависимости от типа поражения ЧМН выбирали тип анастомоза (см. табл. 2). Использование ИОВМ позволяло уточнять конфигурацию и зону анастомоза, оперативно контролировать результат реконструкции прямо по ходу операции, сокращать ее продолжительность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Применение технологии ИОВМ на всем этапе оперативного вмешательства существенно повышает достоверность оценки состояния оперируемых нервов и обоснованность выбора схемы реиннервации.

В постоперационном периоде отмечены следующие изменения.

В группе 1 у всех 7 пациентов в течение последующих 2–3 мес реиннервированные мышцы стали сокращаться содружественно мышцам донорской зоны. Затем в период от 3 до 6 мес стали проявляться и постепенно нарастать произвольные движения. Это явление косвенно подтверждает данные исследований [20, 21] о положительном влиянии формирующегося антидромного потока импульсов на процесс активной реиннервации.

В группе 2 у всех пациентов, которым был выполнен анастомоз (см. рис. 6), также сначала формировались содружественные сокращения мышц обеих сторон лица, а затем в период от 6 до 12 мес стали проявляться и произвольные симметричные движения.

У пациентов группы 3 в течение полугода при движениях языка возникали и сокращения реин-нервированных мимических мышц. Спустя 1–2 года движения мимических мышц постепенно утратили содружественность с языком и обрели произвольность.

В группе 4 наблюдалась наиболее быстрая динамика восстановления мимики. Первые содружественные движения появились через 2–4 мес, к 12му мес у 40 пациентов из 47 движения приобрели синхронный и симметричный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование электростимуляционной технологии интраоперационной идентификации и визуального мониторинга функционального состояния нервов и мышц челюстно-лицевой области позволяет уточнить степень сохранения возбудимости ветвей лицевого нерва и выбрать оптимальную схему реиннервации.

Полученные результаты подтверждают эффективность разработанной технологии ИОВМ и целесообразность ее применения. Они же открывают перспективы ее дальнейшего развития как в части методики, так и в создании аппаратно-программных средств ее поддержки.

Авторы выражают признательность за руководство и помощь в работе научному руководителю отдела разработки высокотехнологичных методов реконструктивной челюстно-лицевой хирургии ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» (ЦНИИС и ЧЛХ) Александру Ивановичу Неробееву.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исследование и публикация статьи осуществлены на личные средства авторского коллектива.

Список литературы Технология интраоперационного нейромониторинга методом полипрограммной электростимуляции при операциях реконструктивной нейропластики

- Dralle H, Sekulla C, Haerting J, et al. Risk factors of paralysis and functional outcome after recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery. Surgery. 2004;136(6):1310-1322. DOI: 10.1016/j.surg.2004.07.018

- Румянцев П. О. Интраоперационный нейромониторинг как метод функциональной визуализации двигательных нервов // Опухоли головы и шеи. - 2012. - №4. - С. 49-53.

- Hammerschlag PE, Cohen NL. Intraoperative monitoring of facial nerve function in cerebellopontine angle surgery. Otolaryngol Head Neck Surg. 1990;103(5 Pt 1):681-684. DOI: 10.1177/019459989010300502

- Yingling CD, Gardi JN. Intraoperative monitoring of facial and cohlear nerves during acoustic neuroma surgery. Neurosurg Clin N Am. 2008;19(2):289-315, vii. DOI: 10.1016/j.nec.2008.02.011

- Щекутьев Г.А., Коновалов А.Н., Лукьянов В.И., и др. Идентификация и слежение за состоянием лицевого нерва во время удаления опухолей мостомозжечкового угла. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - 1998. - №3. - С. 19-24.

- Александров И. Н. Интраоперационный мониторинг лицевого нерва в хирургии среднего уха // Российская оториноларингология. - 2005. - №1. - С. 16-19.

- O'Malley MR, Moore BA, Haynes DS. Neurophysiologic intraoperative monitoring. In: Bailey BJ, Johnson JT, eds. Head and neck surgery. Otolaryngology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams&Wilkins; 2006. Р. 1943-1960.

- Черекаев В.А., Щекутьев Г.А., Огурцова А.А., и др. Интраоперационная идентификация глазодвигательного, блокового и отводящего нервов в хирургии инфильтративных краниоорбитальных опухолей (новая методика) // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - 2010. - №3. - С. 31-37.

- Kutz JW, Meyers AD. Facial nerve monitors, MedScape (online), June 3, 2014.

- Benecke JE, Calder HB, Chadwick G. Facial nerve monitoring during acoustic neuroma removal. Laryngoscope. 1987;97(6):697-700.

- DOI: 10.1288/00005537-198706000-00009

- Гоман П.Г. Хирургическая тактика и техника сохранения лицевого нерва в хирургии неврином VIII нерва: Автореф. дис. … канд. мед. наук. - СПб.: РНХИ им. А.Л. Поленова, 2004. - С. 39. Доступно по: http://www.dissercat.com/content/khirurgicheskaya-taktika-i-tekhnika-sokhraneniya-litsevogo-nerva-v-khirurgii-nevrinom-viii-n#ixzz4XFR8KY8L. Ссылка активна на 27.07.2019.

- Доманский В.Л., Собакин И.А., Кошелев С.М., и др. Новый прибор и технология электростимуляционного нейромониторинга в реконструктивной хирургии / VI Троицкая конференция "Медицинская физика и инновации в медицине" (ТКМФ-6) 2-6 июня 2014: сб. мат. - М., 2014. - С. 95.

- Неробеев А.И., Доманский В.Л., Сомова М.М., и др. Реконструктивно-восстановительная хирургия лицевого нерва // Онкохирургия. - 2014. - №6. - С. 72-73.

- Nerobeev A, Somova M, Domanskiy V, et al. A new technological approach to face nerve surgery. Proc. of the XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery; 2014 September 23-26. Prague, Czechia; 2014. 825 р.

- Неробеев А.И., Малаховская В.И., Сомова М.М., и др. Технология интраоперационной нейронавигации и мониторинга при оперативных вмешательствах на лице и шее. В сб. материалов V Нац. конгр. "Пластич. хир., эстетич. мед. и косметология"; 1-3 декабря 2016. - М., 2016. - С. 84-85.

- Доманский В.Л., Собакин И.А., Кошелев С.М. Электростимулятор для интраоперационной верификации и мониторинга лицевого нерва и мимических мышц // Медицинская техника. - 2017. - №1. - С. 5-8.

- Lennon R.L, Hosking MP, Daube J, Welna JO. Effect of partial neuromuscular blockade on intraoperative electromyography in patients undergoing resection of acoustic neuromas. Anesth Analg. 1992;75(5):729-733.

- DOI: 10.1213/00000539-199211000-00013

- Cai YR, Xu J, Chen LH, Chi FL. Electromyographic monitoring of facial nerve under different levels of neuromuscular blockade during middle ear microsurgery. Chin Med J (Engl). 2009;122(3):311-314.

- Choe WJ, Kim JH, Park SY, Kim J. Electromyographic response of facial nerve stimulation under different levels of neuromuscular blockade during middle-ear surgery. J Int Med Res. 2013;41(3):762-770.

- DOI: 10.1177/0300060513484435

- Chan KM, Curran MW, Gordon T. The use of brief post-surgical low frequency electrical stimulation to enhance nerve regeneration in clinical practice. J Physiol. 2016;594(13):3553-3559.

- DOI: 10.1113/JP270892

- Willand MP, Nguyen MA, Borschel GH, Gordon T. Electrical stimulation to promote peripheral nerve regeneration. Neurorehabil Neural Repair. 2016;30(5):490-496.

- DOI: 10.1177/1545968315604399