Технология изготовления деревянных блюд-столиков со съемными ножками в скифское время

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Деревянная посуда, принадлежащая носителям различных культур, - такой же важный исторический источник, как и другие артефакты. Выявление приемов и способов ее изготовления позволяет исследователю понять не только технологию производства данного артефакта, но и выделить деревообрабатывающие традиции ремесленников-изготовителей, объективнее, с учетом этих нюансов, создать более достоверную классификацию по функциональному назначению.

Скифское время, деревянная посуда, технология деревообработки

Короткий адрес: https://sciup.org/14522105

IDR: 14522105 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Технология изготовления деревянных блюд-столиков со съемными ножками в скифское время

Начало изготовления сосудов из дерева восходит к палеолиту [Rieth, 1955]. Самые ранние находки деревянной посуды, датируемые VII тыс. до н.э., обнаружены в раннеземледельческом комплексе Чатал-Гуюк в Средней Азии. Их формы и назначения исключительно разнообразны: уплощенные овальной формы блюда с фигурными выступами-ручками, круглые кубки на ножках, высокие вазы, миски [Археология…, 1986, с. 33–35]. Все предметы выполнены вручную с помощью кремневых долот, стамесок, строгальных ножей, пилок, скобелей и других каменных орудий [Семёнов, Коробкова, 1983, с. 68–72]. Тщательность отделки деревянной утвари, словно выточенной на токарном станке, свидетельствует о высоком профессионализме мастера, работавшего каменными орудиями, и развитой технике и технологии деревообработки в эпоху неолита.

В раннем железном веке посуду изготавливали при помощи металлических инструментов, а отдельные детали даже вытачивали на самодельном то- карном станке [Руденко, 1953, с. 241, табл. XX, 12; Мыльников, 1999, с. 25–26, 98–99, рис. 45, 46].

Всю деревянную посуду эпохи палеометалла можно подразделить на: сосуды (кружковидные, бокаловидные, сосуды с носиком, пиалы, миски, бочонки), блюда-столики (цельные и составные), черпаки-миксеры (ковши, ложки, шумовки, палки-мешалки).

Нередко сосуды из дерева, наряду с керамическими и выполненными из полых рогов животных, сопровождали покойника в загробный мир. В па-зырыкской культуре довольно часто деревянные кружковидные сосуды с резными или фигурными ручками стоят вместе с глиняным кувшином и роговым сосудом в одной тройной связке на войлочных кольцах-подставках (своеобразный символ единства древнейших производств – гончарства, косторезного дела и деревообработки) [Полось-мак, 2001, с. 186, 196, рис. 132]. Кроме деревянных кружковидных сосудов, чашек-пиал и мисок с погребенным клали большие, средние и малые блюда-столики со съемными и несъемными нож- ками и без них, с овальным поддоном. Традиция класть блюда-подносы в могилу вместе с покойным известна еще со времен срубной культуры [Отрощенко, 1984].

Исследователи традиционных культур тюркоязычных народов считают, что традиции изготовления деревянной посуды у современных носителей этноса остались практически неизменными со времени раннего железного века [Дьяконова, 1968, с. 50–61].

Блюда-столики по технологии изготовления подразделяются на два типа: сделанные из цельного дерева и составные. Изделия из цельного дерева были с ножками, без ножек, с поддоном [Кубарев, 1992, с. 50, рис. 16]. Все составные блюда имели съемные ножки [Грязнов, 1950; Руденко, 1953, 1960; Мыльников, 1999, с. 131–137, рис. 78–84; Полосьмак, 2001, с. 39, рис. 19; с. 190, рис. 127; с. 194, рис. 129]. Собственно блюда (столешницы) подразделяются по форме на круглые, овальные,

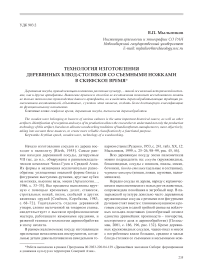

Рис. 1. 1 – блюдо-столик с ножками, выточенными на токарном станке; 2 – ножки столика, вырезанные ножом;

3 – ножки столика, вырезанные ножом и окрашенные; 4 – ножки столика с художественной резьбой.

прямоугольные; по размерам – на большие (до 8 × 68 × 16 см), средние (до 50 × 36 × 15–28 см) и малые (до 30 × 25 × 6–8 см).

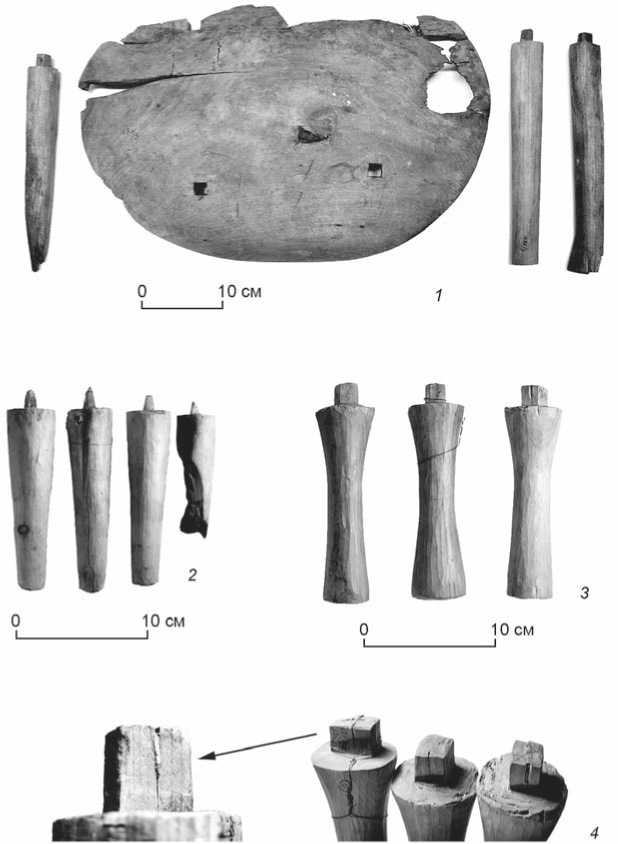

Съемные ножки для составных блюд-столиков по морфологии были скульптурные (с художественной резьбой) и круглые в сечении (без художественной резьбы) (рис. 1, 2). По технологии изготовления они подразделяются на вырезанные ножом и выточенные на токарном станке при помощи резцов. На скульптурных ножках запечатлены фигуры кошачьих хищников (рис. 1, 4 ). Простые ножки разнообразны по форме и дополнительной отделке: цилиндрические или конические в поперечном сечении, окрашенные, гладкие без рельефа, либо с рельефом из чередующихся полусфер и промежуточных ребер-колец (рис. 1, 2, 3 ; 2). Подавляющее большинство таких ножек вырезаны при помощи ножа. Лишь отдельные экземпляры выточены на токарном станке (рис. 1, 1 ). Для того, чтобы ножки плотно сидели в гнездах в торцы шипов врезали плоские клинышки (рис. 2, 4 ). Встречаются ножки, отлитые из бронзы с деревянными вставками-основами [Грязнов, 1950, табл. IV, 7 ; Руденко, 1948, табл. VIII, IX; 1953, табл. XIX, XX; 1960, табл. LV; Кубарев, 1991, с. 65–66, рис. 14]. Блюда-столики со съемными ножками, которые вставлялись в специальные пазы-гнезда

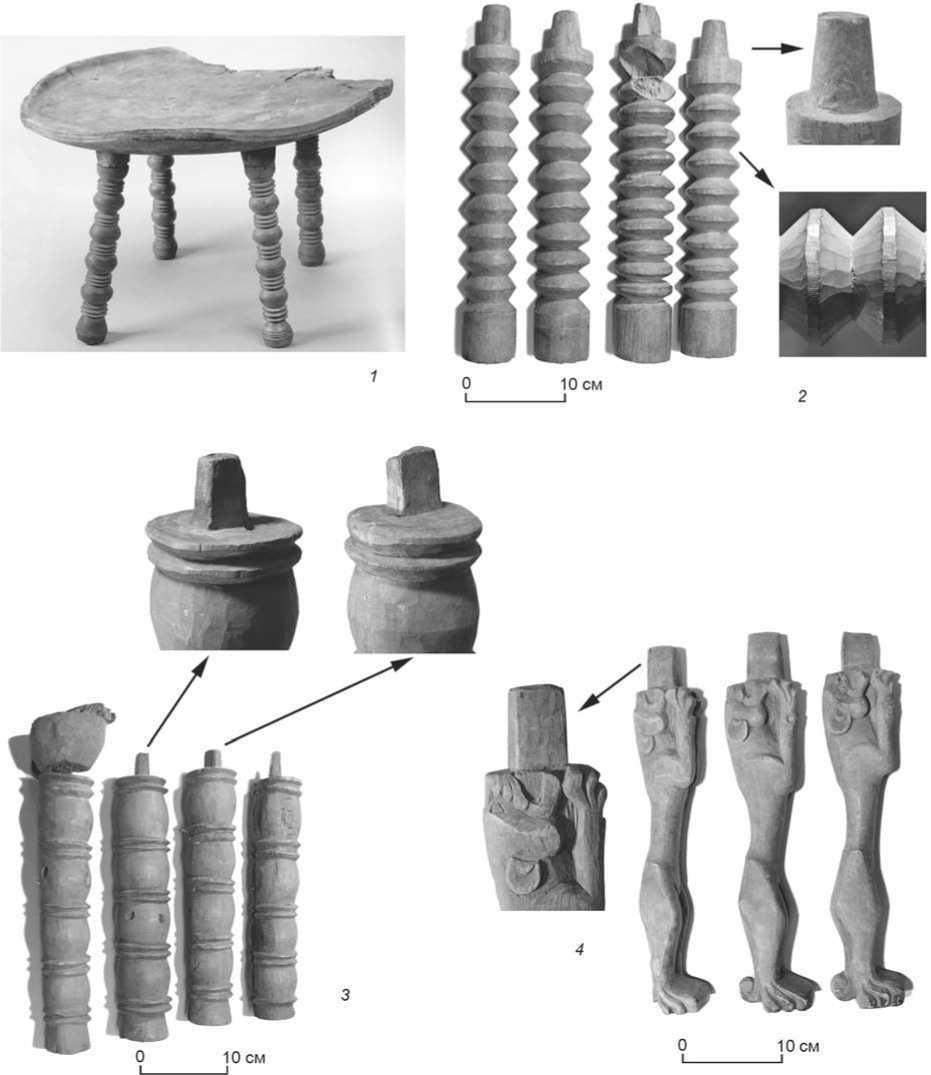

Рис. 2. 1 – блюдо-столик с ножками, вырезанными ножом; 2 – ножки в форме усеченного конуса, с треугольными шипами; 3 – ножки бикони-ческие, с прямоугольными шипами; 4 – прямоугольные шипы с врезанными для более плотного прилегания к гнездам клинышками.

приливов в днище, делались для быстрой и удобной сборки-разборки во время переездов, связанных с кочевым образом жизни. Эти гнезда по конфигурации были круглые, прямоугольные, квадратные, конические. Соответствующего гнезду профиля были и шипы съемных ножек. Для подвешивания на стену или приторачивания к вьюкам и седлам у одного из краев блюда-столика тонкой стамеской прорезали небольшое квадратное или прямоугольное отверстие [Кубарев, 1991, с. 67]. Если съемные ножки ломались или терялись в пути, их могли заменить примитивными, сделанными наспех из подручного материала. Блюда долго служили хозяину при жизни, о чем свидетельствуют следы сильной стертости и многочисленных ремонтов. Лицевую и оборотную стороны блюда-столика часто использовали как разделочную доску. На поверхностях столешниц многих блюд зафиксированы следы многочисленных порезов ножом.

Экспериментальные исследования показали, что самыми трудоемкими в производстве были блюда-столики с поддоном из цельного дерева. Сложность заключалась в оформлении фигурного поддона. Здесь был риск при его выявлении разными тяжелыми металлическими инструментами (топор, тесло) расколоть изделие. Чтобы избежать этого, при формировании поддона и при окончательной отделке поверхности в основном использовали стамески и ножи, и применяли операцию резание–строгание. Техника производства столешниц была достаточно сложна, и не всякий мог выполнить эту работу. Для изготовления блюда, особенно большого размера (70–80 см в диаметре), необходима заготовка хорошего качества, высушенная в соответствии с требованиями технологии плотницкого искусства, с однородной структурой, без сучков и других изъянов. Для этой цели пазырыкские мастера в основном использовали толстые и широкие плахи, полученные путем раскола комлевой части ствола березы большого диаметра, отличающегося особой плотностью и твердостью структуры. Ксилотомические исследования выявили, что только две столешницы для блюд-столиков в скифское время на Саяно-Алтае изготовлены из сосны и кедра [Васильева, 2006, с. 189–197]. Выступы-приливы для съемных ножек на днищах больших и средних блюд сформированы, в основном, ножом. Круглые, прямоугольные, квадратные, конические глухие, а иногда и сквозные отверстия для вставных шипов в них прорезаны с помощью стамесок соответствующего размера. Круглые цилиндрические глухие гнезда изготовлены при помощи коловорота с простейшим зажимным устройством для сверла (типа патрона для современных дрелей), следы которого сохранились вокруг отверстий на днищах некоторых блюд.

Ксилотомические анализы артефактов из опорных памятников, проведенные М.И. Колосовой [Там же], свидетельствуют о том, что материалом для изготовления съемных ножек для блюд-столиков служили заготовки лиственных и хвойных пород дерева.

Пазырык-1 – береза.

Пазырык-2 – береза, сосна кедровая сибирская.

Пазырык-3 – береза, лиственница.

Пазырык-4 – сосна кедровая сибирская, ель.

Пазырык-5 – сосна кедровая сибирская.

Туэкта-1 – сосна обыкновенная, сосна кедровая сибирская.

В заключение необходимо сказать, что преемственность в технологии изготовления отдельных видов посуды, идущая из глубины веков, хорошо прослеживается в традиционных промыслах и народных ремеслах Российского и Казахского Алтая [Чепелев, 1939, с. 3–8].

Список литературы Технология изготовления деревянных блюд-столиков со съемными ножками в скифское время

- Археология Зарубежной Азии: учеб. пособие для вузов по спец. «История»/Г.М. Бонгард-Левин, Д.В. Деопик, А.П. Деревянко и др. -М.: Высш. шк., 1986. -359 с.

- Васильева Н.А. К вопросу о материале изготовления деревянных сосудов скифского времени Саяно-Алтайского региона//Производственные центры: источники, «дороги», ареал распространения: мат-лы тематич. науч. конф. (Санкт-Петербург, 18-21 декабря 2006 г.). -СПб.: СПб. гос. ун-т, 2006. -С. 189-197.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. -Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. -85 с.

- Дьяконова В.П. Посуда народов Сибири в собраниях МАЭ//Материальная и духовная культура народов Сибири. -Л.: Искусство, 1968. -С. 50-69. -(Сб. МАЭ; т. 2).

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. -Новосибирск: Наука, 1991. -190 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. -Новосибирск: Наука, 1992. -220 с.

- Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. -232 с.

- Отрощенко В.В. Деревянная посуда в срубных погребениях Поднепровья. -Днепропетровск, 1984. -С. 84-97.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. -Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. -336 с.

- Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. -Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1948. -73 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -359 с.

- Семёнов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. Мезолит -неолит. -Л.: Наука, 1983. -255 с.

- Чепелев В. Об искусстве казахского народа//Казахский народный орнамент (Зарисовки художника Е.Б. Клодта). -М.: Искусство, 1939. -11 с.

- Rieth A. Antike Hölz-Gefäße//Archaeology Antiqua. -1955. -N. 60. -Р. 1-26.