Технология изготовления нательных украшений на ранней стадии верхнего палеолита (по материалам Западного Забайкалья)

Автор: Волков Павел Владимирович, Лбова Людмила Валентиновна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Ранее нами отмечалось, что знаковое (символическое, ритуальное, неутилитарное) поведение, свойственное ранней форме Homo sapiens sapiens, довольно устойчиво выглядит в археологическом контексте комплексов начала верхнего палеолита Евразии. В последнее время в Сибири сделана серия открытий, свидетельствующих об активной символической деятельности человека на ранней стадии верхнего палеолита. Предлагаемая публикация знакомит читателя с редчайшими образцами знакового поведения, обнаруженными при раскопках многослойного местонахождения Хотык в Западном Забайкалье. Нами выделяются бусины, подвески, кольца, С-образные формы. Изученные артефакты демонстрируют наличие развитого в технологическом и типологическом отношениях комплекса предметов с устоявшейся системой изготовления и обработки, выраженного в стилистически выдержанных сериях.

Забайкалье, евразия, верхний палеолит, символические системы, технология, нательные украшения, ритуальное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/14737160

IDR: 14737160 | УДК: 903.7.031

Текст научной статьи Технология изготовления нательных украшений на ранней стадии верхнего палеолита (по материалам Западного Забайкалья)

Нательные украшения с персональной орнаментацией, образующие символические условные системы (сверленые зубы животных, раковины, подвески из камня и кости), являются одним из характерных признаков символического поведения и довольно широко распространены в Евразии [Демещен-ко, 1999; Лбова; 2000; 2008; Шер, Вишняц-кий, Бледнова, 2004; Mellars, 2005 и др.]. Проблема исследования форм древнейшей изобразительной культуры человечества, появление и формирование культурных архетипов на начальном этапе верхнего палеолита в Забайкалье рассматривается нами на основе анализа технологии и морфологии изделий, свидетельствующих о символической активности, что составляет основу парадигмы изучения и интерпретации предлагаемых материалов. Можно обозначить такую группу изделий в качестве маркеров личного статуса, групповой или индивидуальной самоидентификации, предметов культовых действий, украшений и т. п. – но в любом случае мы имеем дело со свидетельствами довольно раннего символического поведения и творчества палеолитического человека.

На сегодня забайкальскую коллекцию изделий, свидетельствующих о становлении культуры архаичной формы человека современного физического типа и о развитой знаковой деятельности, составляют более 60 предметов из кости, скорлупы, камня, раковин. Предметы обнаружены при раскопках стратифицированных комплексов Каменка, Варварина Гора, Хотык, Подзвонкая и датированы в пределах 30–40 тыс. л. н. [Лбова, 2000; 2004; Лбова, Волков, 2007;

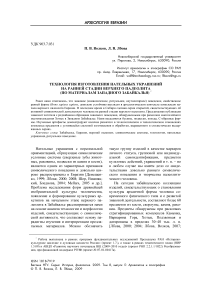

Рис. 1. Местоположение ( а ) и стратиграфия ( б ) палеолитического комплекса Хотык

Ташак, 2002]. Артефакты демонстрируют наличие развитого в технологическом и типологическом отношениях комплекса предметов с устоявшейся системой изготовления и обработки, выраженного в стилистически выдержанных сериях. Особое внимание целесообразно уделить технологии изготовления таких предметов.

Интерес представляют сами предметы, их археологический контекст и варианты интерпретации. В структурах долговременных поселений и кратковременных стоянок, датируемых ранней стадией верхнего палеолита, большинство предметов, составляющих коллекцию забайкальских нательных украшений, приурочены к выделяемым рабочим зонам, жилищным и очаговым площадкам [Константинов, 1994; Лбова, 2000]. В настоящей статье предлагаются результаты технологического анализа предметов, выполненных из камня, обнаруженных в комплексе уровня 3 местонахождения Хотык (рис. 1).

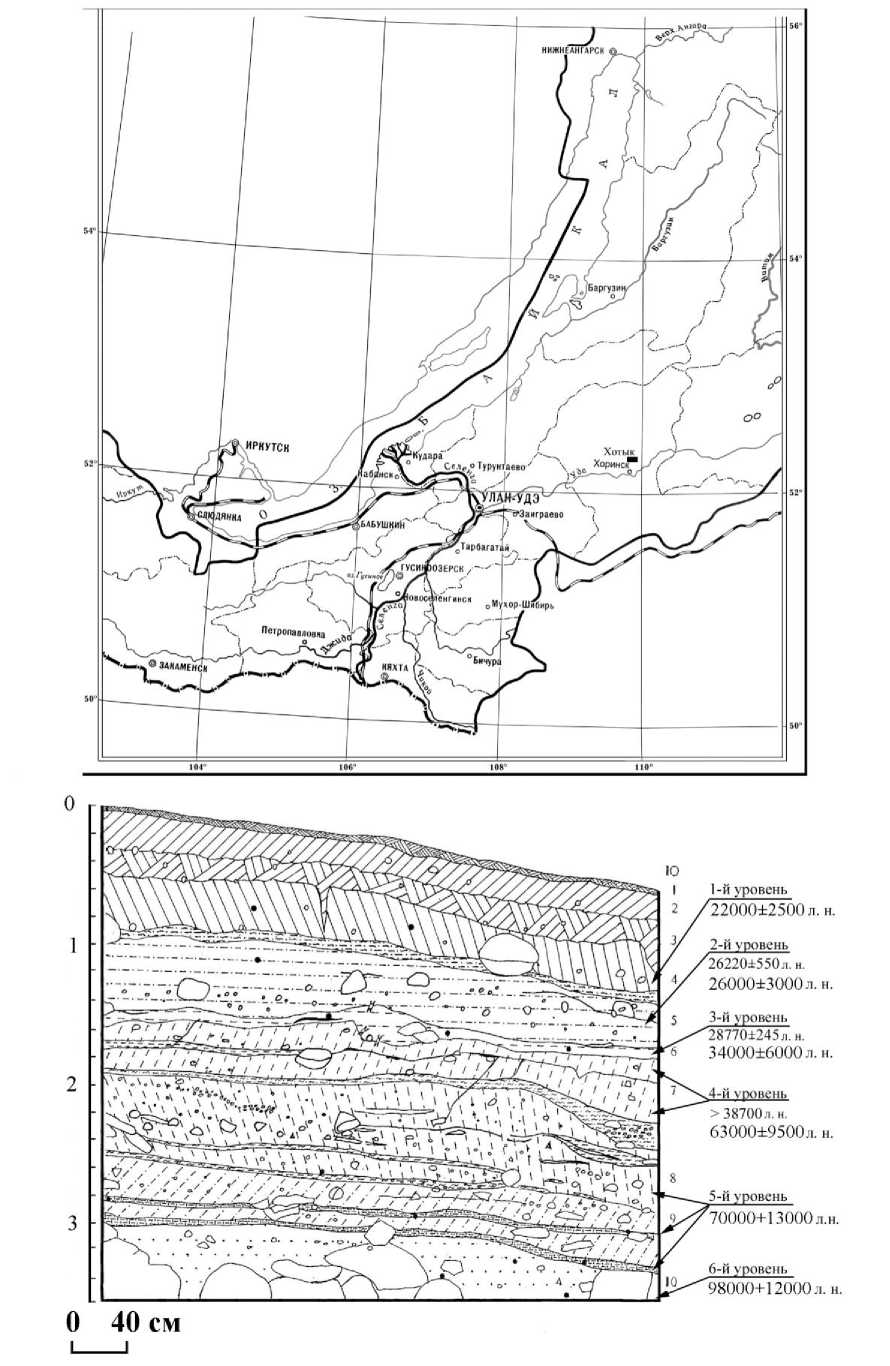

Район исследования в целом отличается своеобразным геологическим строением, с вулканогенными, вулканогенно-осадочными и интрузивными породами различного состава и возраста. Петрографический анализ показал, что древнее население использовало для своих нужд, в основном, местное сырье. Наиболее часто используемым материалом для изготовления орудий являлись туфы, базальты, риолитовые порфиры. Гранитные интрузии, развитые в данном районе, сопровождались разнообразными жильными и дайковыми образованиями. Из дайковых разновидностей использовались гранит-порфиры микрозернистого строения и местный жильный кварц. Представительство артефактов из халцедона (1,4 %) и яшмоидов (0,6 %) в палеолитических коллекциях объясняется обилием этого материала в аллювии русла р. Она и ее притоках. Кварц представлен в ансамблях артефактов как массивным молочно-белым, так и кристаллическим, в виде осколков горного хрусталя и дымчатого кварца (1,1 %) (рис. 2). Имеются единичные артефакты в коллекции 3-го уровня, выполненные из мухорталин-ского туфа, месторождение которого находится в 60 км на юго-запад (аналоги встречаются в материалах Варвариной Горы, Толбаги, Мухор-Талы-4 и Каменки).

Артефакты, определенные как нательные украшения, выполнены из материала, представленного мягкими породами разновидностей талька, агальматолита, стеатита различного цвета (молочно-белого, желтоватого, розоватого, зеленоватого, черного). Их представительство в общем составе петрографической коллекции не велико - 0,5 % (см. рис. 2). Нужно отметить, что породы основного состава, которые сопровождают образование талька или агальматолита, для окрестностей горного массива Хотык не характерны. В основном тальк встречается в Восточных Саянах и на территории Северного Байкала (на расстоянии более 600-700 км). Ближайшие выходы агальматолита (разновидность пирофиллита) извест-

Рис. 2. Петрографический состав коллекции артефактов комплекса Хотык (определения канд. геол.-минерал. наук Л. Г. Жамойцыной, В. Н. Кузнецовой)

ны на месторождении Бырхэ-Шибирь, в долине р. Курбы (приток р. Уды второго порядка). Курбинская впадина сингенетична Онинской, находится в 40–50 км на восток (консультации В. Н. Кузнецовой, Музей БНЦ СО РАН). Твердость таких минералов по шкале Мооса равна 1, и, скорее всего, изделия были принесены в готовом виде.

Долговременными исследованиями местонахождения Хотык выявлено 6 разновременных уровней залегания материала, приуроченных к различным стратиграфическим образованиям, возраст которых определяется в хронологическом интервале от 22–25 до 90–110 тыс. л. н. (рис. 3). Предварительная оценка выявленных разновидностей индустрий нижних уровней (5–6) сви- детельствует о существовании принципиально иных традиций обработки камня в докаргинскую эпоху. Технико-типологическим стандартам пластинчатых индустрий, получивших широкое распространение во второй половине каргинского времени, соответствуют комплексы уровней 3 и 4 (ранняя стадия верхнего палеолита) и уровней 1 и 2 (средняя стадии верхнего палеолита) [Лбова, 2000; Kuzmin et al., 2006].

Описываемые ниже находки приурочены к комплексу артефактов уровня залегания 3 (см. рис. 3), расположенного в средней части разреза, представленного лессовидными супесями и суглинками и датированного от 25 до 60 тыс. л. н., т. е. в целом каргинским временем:

|

Памятник, уровень |

Дата, л. н. |

Лабораторный код |

Публикация |

|

Хотык, |

28 770 ± 245 |

СО АН-5082 |

Kuzmin et al., 2006 |

|

уровень 3 |

32 700 ± 1 400 |

AA-60266 |

Лбова и др., 2003 |

|

38 200 ± 2 800 |

AA-60267 |

Lbova, 2008 |

|

|

верх уровня 4 |

35 100 ± 1 500 |

AA-60613 |

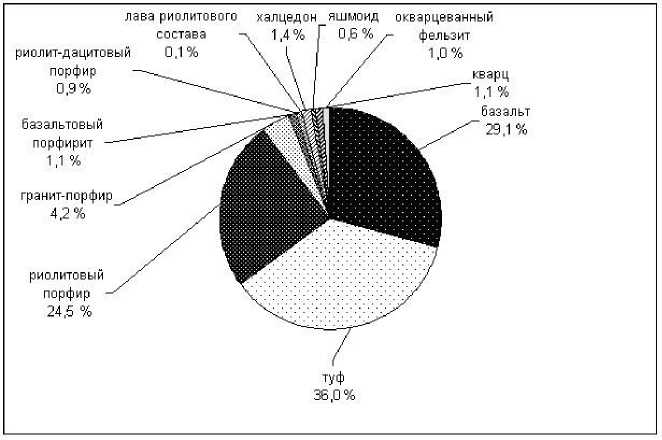

С 1 2345678

50 см

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

а отщеп * битая кость © украшения

1 пластина S определимая кость ,.- пигмент

^ пластина с ретушью о глыбовой камень R охра

♦ нуклеус

Рис. 3. Планиграфический контекст находок нательных украшений (Хотык, раскоп 2, уровень 3, 1999–2006 гг.)

Даты по разрезу в целом стратиграфически выдержаны и могут быть оценены как вполне корректные. Непосредственно культурные остатки 3-го уровня вмещены в супесь серовато-коричневую, при высыхании пылеватую, с редким включением дресвы, мелкого щебня и глыб камня. Непрерывный слой наблюдается только на восточной стенке, в остальных случаях представлен в виде крупных линз, затеков в ниже и вышележащие горизонты. Общая мощность 0,20–0,25 м, в раздувах до 0,30–0,35 м. В нижней части слоя наблюдаются ленты черного гумусированного материала, почти горизонтальные, протяженностью до 70 см, толщиной 2–3 см (см. рис. 1, б ). К описанным лентам и приурочены артефакты и фауна 3-го уровня [Лбова и др., 2003].

Коллекции артефактов 3-го и верха 4-го уровней демонстрируют определенные различия по технико-типологическим показателям в сравнении с вышележащими уровнями. Изменение петрографического состава сырья, «поведение» культурного горизонта в пла-ниграфическом и стратиграфическом отношении позволяют вычленить уровень 3 и верхнюю часть уровня 4 в более раннюю фацию верхнего палеолита. В орудийном наборе наблюдается появление зубчатого компонента и остроконечников. Ближайшие аналогии комплекса третьего уровня нам видятся в коллекции и стратиграфической позиции памятника Каменка-А [Лбова, 2000]. В частности, варианты обушковых ножей и остроконечников, острийные снятия, типологически близкие к леваллуа с фасетированными площадками, находки неутилитарного назначения, использование в качестве сырья мухор-талинских туфов (липаритов), по типологии и технологии обнаруживают указанную корреляцию в локальном контексте. Практически во всех случаях на артефактах отсутствует карбонатная корочка, что отличает их от находок комплекса второго уровня. Часть предметов имеет слегка блестящую поверхность.

Планиграфически горизонт обитания выражается в виде скоплений артефактов с четкими границами, приуроченных к каменным конструкциям, образованным вертикально установленными плитами. Большой интерес представляет ситуация, зафиксированная в раскопе 2 [Лбова, 2008]. В центральной зоне раскопа было обнаружено скопление кос- тей, в котором планиграфически четко читались 3 конечности лошади, установленные вертикально копытами вверх, позвоночный столб, на который был уложен череп лошади (см. рис. 3). Скопление сопровождалось пятнами черного, белого, розового, зеленого, желтого цветов, большим количеством гематитовой слюдки, обычной слюды и дымчатого кварца. Среди предметов, обнаруженных в скоплении, выделены остроконечники (целые и сломанные), скребла, нуклеусы, предметы неутилитарного назначения (подвески, бусины, фрагменты кольца из камня). Особый интерес вызывает концентрация экзотического сырья – кварца, в том числе и раух-топаза, а также красной, желтой и зеленой яшмы. Восточнее, в 2 м от этой зоны, раскопом была выявлена иная оригинальная ситуация, которая может быть обозначена как «захоронение костей животных». Намеренное захоронение ноги носорога было осуществлено в кладке из небольших плит с засыпкой охрой, сопровождалось изделиями из цветной яшмы, кварца, кости и бусинами-подвесками. Передняя конечность носорога изначально была уложена на довольно большую горизонтальную плиту и впоследствии обложена небольшими плитками (см. рис. 3). Рядом, в 0,5 м восточнее, обнаружена лопатка бизона с вырезанным «женским знаком». В описанном случае очевиден результат ритуального поведения, возможно, связанного с продуцирующими обрядами.

При общем трасологическом обследовании артефактов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном функциональном анализе, дополнительно, использовался специализированный микроскоп МСПЭ-1 с панкрати-ческим зумом от 19 до 95 крат. Макросъемка производилась фотокамерой Pentax WR-43 при освещении объекта по волоконно-оптическим жгутам.

Для сравнительного анализа следов изношенности на древних орудиях из камня использовались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов. В работе, при обозначении изучаемого инструментария, использована терминология, применяемая при экспериментально-трасо- логических и экспериментально-технологических исследованиях [Волков, 1999].

Итогом микроскопического и экспериментально-технологического анализа материалов коллекции стало выявление особенностей производства количественно значительной серии изделий. Приведены данные по определению инструментария, использованного в процессе обработки изделий.

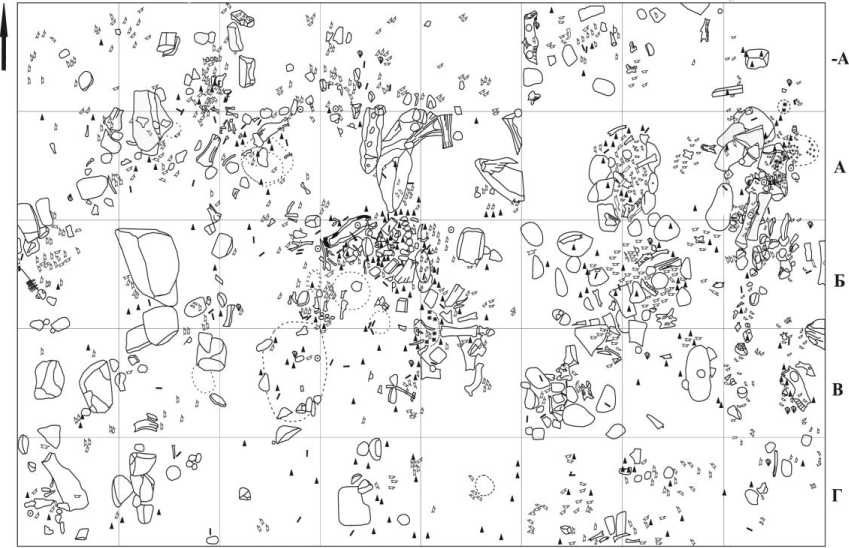

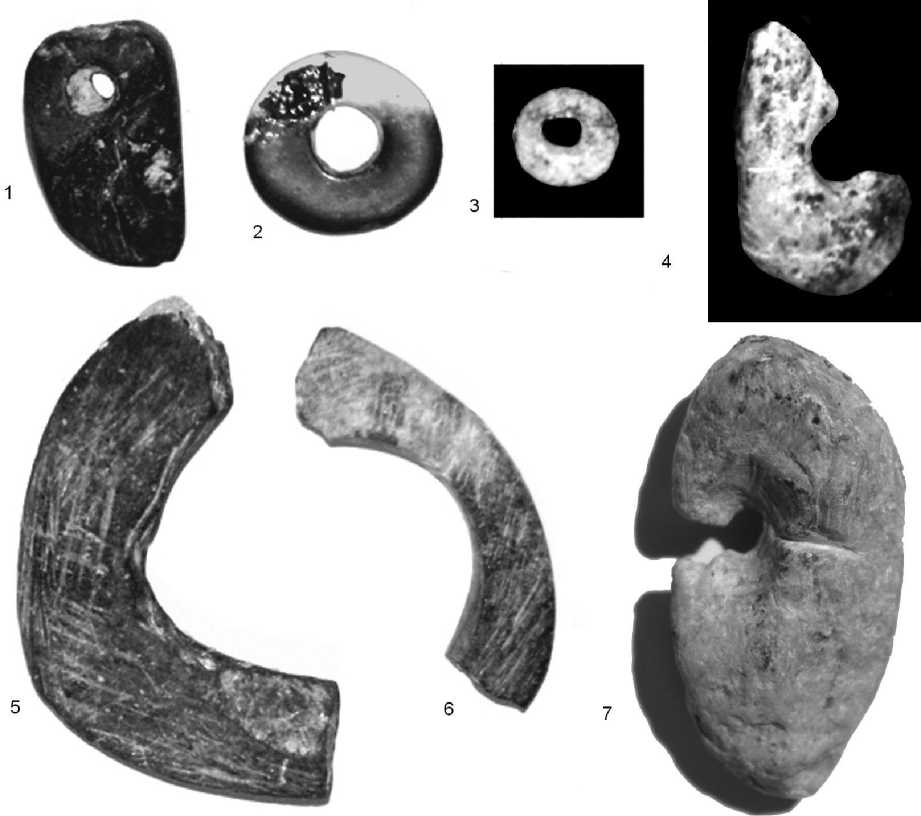

Предмет 1 (коллекционный номер ОФ Музея БНЦ СО РАН-508) представляет собой небольшую гальку черного кремнистого материала с красноватыми прожилками подтреугольной формы (рис. 4, 1 ). Размеры изделия: длина 17 мм, ширина в средней части 12 мм, диаметр отверстия 3 мм.

Первоначальным этапом работы с камнем явилось образование плоскостей путем пришлифовки артефакта на мелкозернистой, жесткой абразивной поверхности. В резуль- тате операции были сформированы две противолежащие плоскости (не параллельные друг другу и не полностью совпадающие с естественной уплощенностью заготовки).

Второй этап – двустороннее сверление. Использовался, предположительно, специально подготовленный инструмент. Сверление качественное, с оборотом орудия более 180 градусов; вероятно лучковое, о чем свидетельствует заметное отклонение оси вращения инструмента от перпендикуляра к плоскости обработки.

Последующими операциями явилось стачивание на жестком абразиве изначально приостренных углов заготовки и полировка изделия на мягкой коже. В ходе последней операции, вероятно, слегка загрязненная поверхность шкуры оставила на артефакте фрагментарные, неглубокие царапины.

Рис. 4. Коллекция нательных украшений (раскоп 2, уровень 3, Хотык)

Предмет 2 (артефакт с коллекционным номером 517) представляет собой симметричную округлую бусину-пронизку, уплощенную, выполненную из раковины речного моллюска (рис. 4, 2 ). Размеры изделия: внешний диаметр – 17 мм, внутренний – 7 мм.

Поверхность артефакта несет следы тщательной завершающей отделки посредством полировки о мягкую шкуру. Следы такого рода работы распространены на торцы изделия и одну из плоскостей. Вторая плоскость не обработана и сохраняет естественную, шероховатую поверхность. Двустороннее сверление отверстия выполнено проверткой из относительно твердого материала с рабочим оборотом менее 180 °. Способ обработки периметра изделия не установлен.

Предмет 3 (артефакт с коллекционным номером 518) морфологически аналогичен предыдущему изделию, изготовлен из камня (рис. 4, 3 ); размеры: внешний диаметр – 10 мм, внутренний – 6 мм. Сохранность поверхности изделия плохая. Этапность и способы обработки установить крайне затруднительно. Выработка отверстия произведена с двух противолежащих сторон, проверткой с рабочим оборотом менее 180 °. Для окончательной отделки артефакта произведена полировка о кожаную поверхность.

Предмет 4 (артефакт с коллекционным номером 516) представляет собой плоское асимметричное изделие на пластине белого талька (рис. 4, 4 ). Длина изделия – 22 мм, максимальная ширина – 13 мм, диаметр отверстия – 6 мм.

Уплощенная поверхность изделия представляет собой результат преднамеренного раскола заготовки. Очевидно, это было первым этапом работы с артефактом. Следов обработки галечной поверхности не прослеживается, но именно с этой стороны, предположительно проверткой, произведена выработка крупного отверстия в артефакте. Точка сверления смещена к краю изделия, очевидно сознательно, так как последующей задачей работы с заготовкой было совмещение созданного отверстия с краевой выемкой на латерали. Для формирования упомянутой выемки произведено два несквозных сверления со стороны плоскости продольного раскалывания артефакта. Способ обработки зоны соединения выемки и основного отверстия не установлен – завершающий этап обработки изделия (полировка о мягкую кожу) уничтожил следы такого рода работы.

Предмет 5 (артефакт с коллекционным номером 506) выполнен на гальке талька розовато-серого тона (рис. 4, 7 ). Изделие довольно крупное для категории нательных украшений. Его размеры: длина – 37 мм, ширина – 13 мм, диаметр отверстия – 3 мм.

Технология производства этого изделия очень похожа на работу с артефактом 516: выемка основного отверстия с помощью развертки (на этот раз с двух противолежащих сторон) и последующее формирование соединения его с выемкой на латерали. «Сверление» с каждой из сторон производилось одним и тем же инструментом, но в несколько попыток. Вероятно, эта же про-вертка использовалась и как резчик, но с несколько странной кинематикой – на заключительных этапах формирования отверстия, ею совершались движения более характерные для работы стамеской.

Для второго этапа работы, для расширения устья отверстия, очевидно использование резчика (возможно, из неретуширован-ного отщепа) с узким рабочим краем. Работа этим инструментом проведена относительно небрежно. Следы резания выходят далеко за зону необходимой обработки.

В финальной стадии работы с артефактом, предположительно тем же резчиком, на одной из плоскостей изделия произведена и выработка щелевидной прорези, совмещенной с основным отверстием.

На этой же плоскости артефакта, на выступающих частях поверхности, отмечаются следы его относительно непродолжительного контакта с поверхностью мягкой кожи.

Предмет 6 (артефакт с коллекционным номером 507) представлен двумя фрагментами изначально единого кольца (рис. 4, 5 , 6 ). Технология изготовления фрагментов идентична, материал аналогичен. Это позволяет предположить, что оба фрагмента от одного изделия. Кольцо уплощенное, максимальная толщина кольца – 21 мм, минимальная – 7 мм.

Первоначальным этапом работы являлась выборка центрального отверстия и обработка изделия по периметру. Предположительно работа производилась резчиком. Движения инструмента линейны. На втором этапе обработки использовалась крупнозернистая, плоская, жесткая абразивная поверхность, по которой изделие перемещалось возвратно-поступательными движениями. На финальной стадии работы производилась легкая полировка изделия на кожаной поверхности, фрагментарные следы которой отмечаются на плоскостях и торцевой части артефактов.

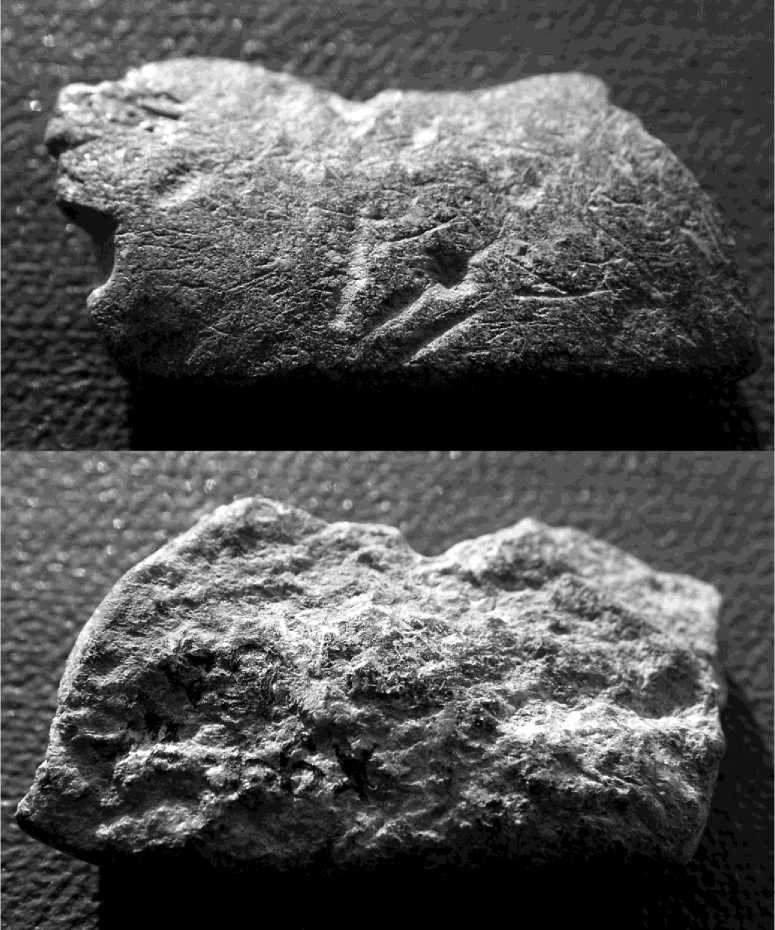

Предмет 7 (артефакт с коллекционным номером по полевой описи 1999 г. Х99р2(3)Б4) представляется фрагментом плоского изделия шириной 12–13 мм, выполненным из стеатита черного цвета (рис. 5). Размеры изделия: длина – 23 мм, ширина – 13 мм, толщина – 3 мм.

При обработке плоскостей изделия использовалась жесткая абразивная поверхность, на которой сформирована и уплощенная сторона артефакта. Интенсивность обработки плоскостей изделия неравномерна. На стороне, подвергшейся наибольшему воздействию абразива, прослеживаются следы работы резчика, с помощью которого, предположительно, сделана и неглубокая выемка на второй длинной торцевой части подпрямоугольного в плане артефакта.

Короткая торцовая сторона изделия, с плоскости наиболее интенсивной обработки, имеет следы сверления неустановленным орудием. Сверление сквозное. Последующий излом артефакта проведен через точку сверления, после чего образовавшаяся выемка слегка подработана резчиком. На завершающем этапе отделки изделия произведена легкая полировка по поверхности кожи.

Предмет 8 (артефакт с коллекционным номером Х99р2(3)Г1) изготовлен морфологически близко вышеописанному предмету 4 из пластины слоистого материала (рис. 6).

Размеры: длина 25 мм, максимальная ширина 13 мм, толщина 1,5 мм, диаметр отверстия 3 мм. Сохранность изделия не позволяет реконструировать этапность и все технологические детали его производства. Вне сомнений лишь факт производства отверстия с помощью провертки. Возможно искусственное продольное расщепление сырья при производстве заготовки. Неслучайно и умышленное совмещение отверстия с латеральной выемкой.

Морфологически и технологически описанные изделия можно дифференцировать следующим образом.

Вариант I - предметы овальной формы из мелких и средних галек (или их половинок, полученных путем продольного раскалывания), а также пластин талька. Материал, из которого изготовлены артефакты, как правило, представлен мягкими породами разновидностей талька, агальматолита, стеатита различного цвета (молочно-белого, желтоватого, розового, зеленоватого, черного). Характерно, что практически все породы имеют эффект иризации (перламутровую поверхность), усиливающийся при воздействии воды. Кроме того, все изделия выполнены в единой технике: предварительная обработка поверхности гальки (раскалывание или уплощение), пришлифовка выпуклых поверхностей и намеренное высверливание отверстия таким образом, что латераль изделия совпадает с краем отверстия или приходится на его центр. Морфологически такие предметы имеют серповидную форму, или форму буквы «С», «рогатых овалов».

Вариант II представлен бусинами округлой формы с центральным положением отверстия, выполненными из различных материалов - камня (риолит), кости, бивня, скорлупы яиц (страуса или дрофы), раковины моллюска. Как правило, это небольшие плоские изделия, до 1 см в диаметре. Отверстия бусин, как правило, выполнялись проверткой из относительно твердого материала или лучковым приспособлением, впоследствии изделие стачивалась на жестком абразиве и полировалось на мягкой коже.

Именно эта форма преобладает в забайкальских коллекциях начала верхнего палеолита - Каменка-А, Подзвонкая, Хотык, Варварина Гора и достаточно долго функционирует во времени. Та же технология сохраняется при изготовлении мезолитических и неолитических «украшений» из материалов многочисленных памятников Евразии, Африки и Америки [Демещенко, 1999].

Вариант III морфологически повторяет второй, но отличается размерами и технологией изготовления - кольца с диаметром отверстия от 1 до 3 см. Такие предметы имеют объем, обусловленный, возможно, технологическим моментом. Для крупных изделий - колец - предполагается следующая технология: выборка центрального отверстия, предположительно резчиком, линейными движениями инструмента, обработка изделия по периметру, в дальнейшем используется крупнозернистая абразивная поверхность, по которой изделие перемещается возвратно-поступательными движениями, полировка изделия на относительно мягкой кожаной поверхности [Лбова, Волков, 2007].

В целом технология обработки материалов характеризуется определенной, свойственной эпохе, архаичностью. Однако яркой чертой, характеризующей используемую технологию, следует считать эпизодическое применение пришлифовки изделий. Данная операция осуществлялась для придачи артефакту определенной формы путем обработки контура уплощенных заготовок. Обработки широких площадей не производилось.

Анализ следов производства и изношенности артефактов коллекции в совокупности с данными экспериментальных технологических исследований предоставил возможность провести реконструкцию технологических процессов изготовления описываемых в настоящей работе предметов из коллекции находок памятника Хотык.

Установлен факт использования следующих приемов обработки камня: скалывание, разнообразное сверление, резьба, шлифовка, полировка (подробнее об использованной терминологии инструментария см.: [Волков, 1999. С. 17-29]). В процессе обработки изделий использовались следующие обрабатывающие инструменты: отбойники, ретушеры, лучковые сверла, провертки, развертки, резчики, шлифовальные плитки. Судя по следам, оставленными инструментами на поверхности обрабатываемых материалов, следует особо отметить использование таких высокотехнологичных инструментов, как сверла с относительно узким, тщательно подготовленным, рабочим участком. Все остальные перечисленные выше инструменты использовались в работе, вероятно, без специальной подготовки рабочих краев. Рабочее время, затраченное на производство обследованных изделий коллекции, можно охарактеризовать как относительно непродолжительное.

На основе анализа совокупности материалов памятника использовавшуюся технологию можно охарактеризовать как позднепалеолитическую с инновационными, для данного времени, элементами сверления и использования пришлифовки изделий при их формообразовании.

Генезис зафиксированной техники при-шлифовки узких граней изделий из камня, с технологической точки зрения, может быть следствием опыта применения отжимной обработки заостренных, относительно тонких краевых участков обрабатываемых предметов. Незначительное изменение кинематики работы на наковаленке-ретушере вполне логично могло привести к удачным результатам при выравнивании краев изделий не только посредством отжима, но и путем их стачивания.

Фиксируемые факты использования шлифовки при формообразовании изделий из камня в исследуемое палеолитическое время могут рассматриваться как уникальные. Причем, и это следует особо подчеркнуть, технологический анализ изделий исследованной коллекции свидетельствует о, вероятно, первых, еще только «пробных» попытках использования абразивных технологий в эпоху палеолита.

Изученные нами артефакты демонстрируют наличие развитого в технологическом и типологическом отношениях комплекса предметов с устоявшейся системой изготовления и обработки, выраженного в стилистически выдержанных сериях изделий. Забайкальские материалы начальной стадии верхнего палеолита вполне корректно выглядят в стадиальном и территориальном контексте. Известны довольно широкие континентальные евразийские аналогии памятников с проявлениями символического поведения человека начальной стадии позднего палеолита.

Анализируя группу предметов, свидетельствующих о символической деятельности, мы исходим из парадигмы более широкого контекста – обнаружение и формулирование законов порядка во всех регистрах человеческого мышления. Внимание первобытного человека к конкретным явлениям сочетается и выражается с одновременным стремлением к символизации. Довольно отчетливо определяется специфика первобытного мышления: логическая ось «общее – частное» еще не выделена в качестве самостоятельной формы (понятия), а воспроизводится неотрывно от семиотической оси «природа – культура» [Леви-Строс, 1999]. В свою очередь, символы играют роль специфических единиц мышления, они обладают промежуточным логическим статусом между конкретно-чувственными образами и абстрактными понятиями. Первобытное мышление подразумевает сопоставимые интеллектуальные действия, методы наблюдения и их материализованное выражение в артефактах. Очевидно, что изучаемый ряд артефактов, квалифицируемый нами как нательные украшения (хотя термин может быть предметом отдельной дискуссии), свидетельствует не о становлении, а о развитом, устойчивом выражении комплекса символической активности ранней формы человека современного физического типа.

TECHNOLOGY OF PRODUCED OF THE PERSONAL DECORATIVE OBJECTS ON INITIANAL STAGE OF EARLY UPPER PALAEOLIYHIC TIME (MATERIALS OF WESTERN TRANSBAKAL ZONE)