Технология изготовления седельных дужек у пазырыкцев Алтая

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена междисциплинарному исследованию деревянных дужек седел у носителей пазырыкской культуры. На примере анализа результатов изучения технологии изготовления дополнительных формообразующих деревянных деталей для «мягкого» седла рассмотрены конструктивные составляющие важнейшего элемента сбруи коня кочевников скифского времени Алтая. Определена порода древесины, выявлены особенности отбора материала, установлены примерный состав инструментария, приемы и способы обработки дерева. Подтвержден тезис о формообразующей функции деревянных дужек для «мягкого» седла. Упряжь коня - важный элемент традиционной культуры скотоводов-кочевников. В ее создании и совершенствовании ключевую роль сыграли кочевые народы скифского, гунно-сарматского и древнетюркского времени. Одна из массовых категорий археологических находок - детали конского снаряжения. Результаты комплексного анализа этих артефактов богатейшей кочевой цивилизации степей Евразии на примере археологических комплексов с погребениями коней дают дополнительную возможность для более целостного понимания этнической истории и культурогенеза народов этого обширного региона. Одним из основных элементов сбруи коня кочевника является седло для верховой езды. «Мягкое» седло носителей пазырыкской культуры было усложненным, промежуточным вариантом между простейшими седлами и седлами-накидками причерноморских скифов и «полужесткими» седлами гуннов. Исследователи памятников носителей пазырыкской культуры в своих публикациях подробно описали его форму и основные составляющие, привели рисунки, фотографии, реконструкции. Специальные исследования по технологии деревообработки при изготовлении деревянных составляющих «мягкого» седла пазырыкцев дают новые данные для более полного представления о предмете исследования.

Алтай, скифское время, конская сбруя, деревянные дужки для седел, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/14522245

IDR: 14522245 | УДК: 903.01.09

Текст научной статьи Технология изготовления седельных дужек у пазырыкцев Алтая

Седло для верховой езды – одна из важнейших составляющих сбруи коня кочевника. Оно вкупе со стременами и уздой создает максимальное удобство для всадника, способствует выработке правильной посадки, достижению контакта с лошадью и умению воздействовать на нее во время езды. Седло защищает спину коня от постоянной тряски, трения и ударов от тела наездника. Существенное значение в этом плане имеет конструкция основы (каркаса) седла, которая может быть выполнена из дерева или других материалов [Мюзелер, 1980, с. 13; Боррис, 1998, с. 82–98].

Упряжь верхового коня – один из наиболее значимых элементов традиционной культуры скотоводов-кочевников. В ее создании и совершенствовании ключевую роль сыграли кочевые народы скифского, гунно-сарматского и древнетюркского времени. Детали конского снаряжения являются одной из массовых категорий археологических находок. Комплексный анализ источников и артефактов богатейшей кочевой цивилизации евразийских степей (Алтай, Саяны, Сибирь) на примере археологических комплексов с погребениями коней [Мыльников, Быков, Слюсаренко, 2010] предоставляет дополнительную информацию для более объективного понимания культурогенеза и этнической истории народов этого огромного региона.

Кожаные седла кочевников пазырыкской культуры с вырезанными из дерева, но не гнутыми седельными дужками и планками-распорками – важнейшее звено в генезисе упряжи коня. Они наглядно демонстрируют возникновение простейшего типа седла и его дальнейшую эволюцию. Седла такого типа обнаружены в курганах 1 и 2 могильника Пазырык и в кургане 1 могильника Туэкта [Руденко, 1960, с. 130–132].

Исследователи памятников носителей пазырык-ской культуры подробно, во всех деталях, с этнографической точностью описывали форму и основные составляющие седла кочевников, справедливо названного ими «мягким». Оно представляло собой две плоские кожаные подушки, набитые шерстью оленя и соединенные между собой кожаными ремнями. По всей длине для прочности набивки подушки простеганы толстым шерстяным шнуром. Закругленные окончания каждой подушки спереди и сзади оформлены в виде валиков, на которые на-338

шивались деревянные дужки (прообразы лук) различного профиля и кривизны изогнутости. С.И. Руденко в известной монографии уже прямо называет седельные дужки луками и указывает на то, что сверху они обшивались шерстяной тканью разных расцветок, тонкой кожей, покрывались красным лаком. Между парами дужек-лук большинства седел спереди и сзади были вставлены и вшиты резные и гнутые деревянные дощечки-распорки, которые «являлись первым зачатком будущей деревянной основы седла [1953, с. 165]. Снизу под «мягкое» кожаное седло кочевники скифского времени подкладывали мягкий войлочный потник, сверху седло покрывали чехлом из апплицированного войлока тонкой выделки. В известных публикациях приведены его многочисленные рисунки и фотографии, сделаны различные реконструкции [Грязнов, 1937, с. 13–15; 1950, с. 54–58, табл. VII, VIII, XI, XVI, XXII; Руденко, 1948, с. 14–15; 1953, с. 164–214; 1960, с. 128–132, табл. LXIII, 1–5 ; Вайнштейн, Крюков, 1984, с. 122; Ткаченко, 2003, с. 93–122; Кляшторный, Савинов, 2005, с. 189; Степанова, 2006, 2012].

Тем не менее эти подробнейшие описания нуждаются в некоторых дополнительных данных по технологии деревообработки, которые делают представление о предмете исследования более полным.

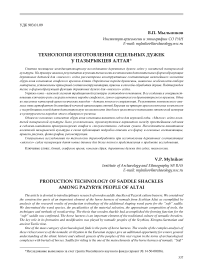

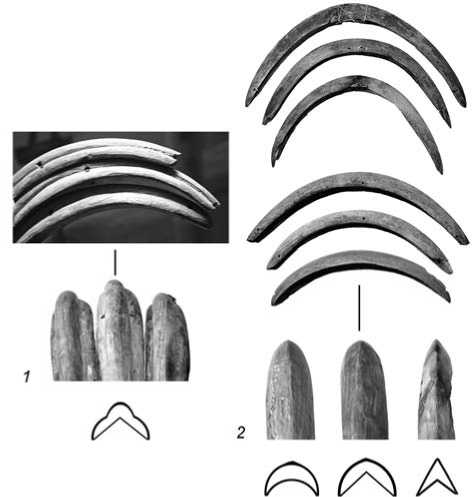

Технико-технологический анализ нескольких комплектов дужек для седел хорошей сохранности из кургана 1 могильника Туэкта дал следующие результаты. Внешние поверхности (боковые грани) всех дужек содержат только следы вторичной обработки (рис. 1). Все следы первичной обработки сохранились в углублениях выемок в основаниях дужек (рис. 2). По параметрам следов (размер, профиль, глубина) определены виды инструментов, применявшихся при их изготовлении: тонколезвийный нож, стамеска с полукруглым лезвием размером 5–7 мм, стамеска с прямым лезвием шириной 5 мм, сверло диаметром 1,5–2,0 мм.

По характеру расположения и направления следов лезвий инструментов выделены операции деревообработки . Первичные (основные) – резание, строгание (стружение), сверление. Вторичные (дополнительные) – скобление (шабрение), заглаживание (лощение). Конечно же, пазырык-ские плотники всегда в качестве первого инструмента обработки при любой операции использо- вали топор или тесло. Наверняка применялись они и при изготовлении заготовок для мелких предметов, но их следы удалось зафиксировать только на оборотной стороне деревянных украшений с художественной резьбой для сбруи коня.

Судя по прекрасной сохранности практически всех изделий, дужки изготовлены из материала, прошедшего полный цикл предварительной подготовки к обработке: заготовка древесины в наиболее благоприятное время; сушка до необходимого состояния влажности; правильный раскрой на заготовки и их тщательная обработка. Анализ рисунка годичных колец на боковых гранях седельных дужек свидетельствует о том, что заготовки для них изготовлены из тангенциальных частей ствола дерева.

Визуально в общей массе исследованные нами дужки различаются между собой по размерам, высоте и кривизне дуги, по профилю граней, по способу обработки углубленных выемок для прикрепления их к концевым валикам кожаных подушек.

По сечению в поперечном разрезе в середине дуги арки они подразделяются на два типа: 1) подтреугольного профиля (двугранные); 2) криволинейного профиля (фигурные). По форме изогнутости и высоты дуги: высокая, средняя и низкая арки. По форме и характеру обработки инструментами (ножом или стамеской) углубленной выемки по всей длине: двугранно-выемчатые и полукруглые.

Дужки подтреугольного в сечении профиля, разнообразные по длине и высоте арки, имели следующие параметры: длина по изогнутым окончаниям дуги 19–26 см; высота дуги 4,0–12,8 см; ширина боковых граней 1,2–2,4 см; ширина нижней грани с выемкой 2–3 см; глубина двугранной выемки 0,8–1,2 см; глубина полукруглой выемки 0,6–0,9 см.

Рис. 1. Дужки для «мягких» седел носителей пазы-рыкской культуры (внешний вид, профиль, разрез).

Могильник Туэкта, кург. 1.

1 – с криволинейным профилем (фигурные); 2 – с треугольным профилем (двуплоскостные).

Дужки криволинейного профиля более стандартизованы. Их длина 15,5–17,0 см; высота дуги 5,5–7,0 см; ширина нижней грани с выемкой 2,0–2,5 см; глубина двугранной выемки 0,6–0,9 см. Точную ширину боковых граней определить из-за криволинейного профиля сложно.

Для крепления дужек к валикам кожаного седла на их боковых гранях тонким сверлом-перкой проворачивались сквозные отверстия, по два вверху посередине и по два на концах дужек. Малый размер отверстий и их малое количество на дужках подтреугольного профиля побудили исследовате-

Рис. 2. Дужки для «мягких» седел носителей пазырыкской культуры. Могильник Туэкта, кург. 1.

1 – изготовление выемок под валики подушек седла ножом: следы тонкого прямого лезвия ножа; 2 – изготовление выемок под валики подушек седла стамеской: следы стамески с полукруглым лезвием.

лей высказать предположение об их исключительно ритуально-сакральном предназначении с признанием, что «основная конструкция их, несомненно, копирует настоящее рабочее седло и узду» [Грязнов, 1937, с. 14]. Дужки с криволинейным профилем имеют вверху, на полукруглом в сечении выступающем валике, дополнительные подквадратные сквозные отверстия 4 × 4 мм, прорезанные стамеской. Вероятное их назначение – прикрепление к ним с помощью кожаных ремешков тонкой войлочной покрышки поверх седла, о которой упоминает С.И. Руденко [1948, с. 15].

Сравнительно-типологический анализ архитектуры седел (форма, внешний вид), генезис составляющих конструкции и особенности изготовления каждого типа деревянной основы седел на протяжении скифского-древнетюркского времени показывают прогрессивное развитие и совершенствование этого центрального элемента снаряжения коня во времени и пространстве. Важнейшее звено в эволюции «мягкого» седла кочевника – изобретение деревянных дужек к простому, широко распространенному кожаному седлу, которые сформировали прообраз его будущей жесткой основы.

Список литературы Технология изготовления седельных дужек у пазырыкцев Алтая

- Боррис А. Снаряжение для лошадей и пони. -М.: Аквариум, 1998. -125 с.

- Вайнштейн С.И., Крюков М.В. Седло и стремя//Сов. этнография. -1984. -№ 6. -С. 114-130.

- Грязнов М.П. Пазырыкский курган. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. -44 с.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. -Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. -85 с.

- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. -СПб.: Филол. фак-т СПбГУ, 2005. -346 с.

- Мыльников В.П., Быков Н.И., Слюсаренко И.Ю. Комплексный анализ деревянных предметов из кургана 1 могильника Ак-Алаха-1//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -Т. XVI. -С. 273-279.

- Мюзелер В. Учебник верховой езды. -М.: Прогресс, 1980. -213 с.

- Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. -Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1948. -73 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -359 с.

- Степанова Е.В. Эволюция конского снаряжения и относительная хронология памятников пазырыкской культуры//Археологические вести ИИМК РАН. -2006. -№ 13. -С. 102-150.

- Степанова Е.В. Конское снаряжение кочевников Алтая скифского времени (по материалам курганов пазырыкской культуры)//Каталог выставки «Кочевники Евразии на пути к империи». -СПб.: Гос. Эрмитаж; АО «Славия», 2012. -С. 103-110.

- Ткаченко И.Д. Упряжь и сбруя//Система научного описания музейного предмета. Классификация. Методика. Терминология. Справочник. -СПб.: Арт-Люкс, 2003. -С. 93-122.