Технология комбинированного остеосинтеза при лечении больных с последствиями травм длинных трубчатых костей (технология остеосинтеза)

Автор: Митрофанов Александр Иванович, Чевардин Александр Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить эффективность методики комбинированного остеосинтеза при лечении последствий травм длинных трубчатых костей. Материалы и методы. Применена комбинация методик блокируемого интрамедуллярного и внешнего остеосинтеза аппаратом Илизарова при лечении восьми пациентов с диафизарными дефектами длинных трубчатых костей. Использовались биомеханический, лучевые, клинический и статистический методы исследования. Приведен клинический пример применения технологии у пациентки с посттравматическим псевдоартрозом левого бедра с укорочением 3 см. Результаты. Через 3 месяца после операции пациентка жалоб не предъявляла, ходила без дополнительных средств опоры, с полной нагрузкой на конечность. Функция суставов в полном объёме. На компьютерной томографии выявлено отсутствие костной резорбции вокруг шурупа, блокирующего средний фрагмент, рентгенологически определялась консолидация отломков в зоне стыка, в области удлинения - новообразованная костная ткань. Заключение. Предложенный способ комбинированного остеосинтеза диафизарных дефектов длинных трубчатых костей позволяет сократить сроки стационарного лечения, исключить аппаратную фиксацию отломков без ущерба для стабильности фиксации и создать максимально комфортные условия для пациентов в повседневной жизни.

Комбинированный остеосинтез (аппарат илизарова, интрамедуллярный блокируемый штифт), дефект длинных трубчатых костей

Короткий адрес: https://sciup.org/142121767

IDR: 142121767

Текст научной статьи Технология комбинированного остеосинтеза при лечении больных с последствиями травм длинных трубчатых костей (технология остеосинтеза)

Реабилитация больных с последствиями травм длинных трубчатых костей методом Илизарова для ортопеда – травматолога является сложной задачей, требующей длительного стационарного лечения [1].

В настоящее время технологии чрескостного остеосинтеза успешно применяются в отделениях Центра, но необходимость сокращения стационарного лечения, интенсификации лечебного процесса, уменьшения количества воспалительных осложнений со стороны наружных фиксаторов (спиц, стержней), а также раннего восстановления функции смежных суставов у пациентов является определяющим для внедрения комбинированных технологий остеосинтеза при лечении пациентов с последствиями травм конечностей [2, 3, 5, 6, 7].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе применена комбинация методик блокируемого интрамедуллярного и внешнего остеосинтеза аппаратом Илизарова при лечении восьми пациентов с диафизарными дефектами длинных трубчатых костей. Использовались биомеханический, лучевые, клинический и статистический методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

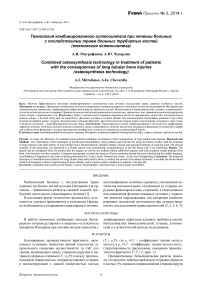

Блокирование промежуточного фрагмента, являющееся «узловым» моментом данной технологии, от продольного смещения осуществляется за счёт сил трения, возникающих между стержнем-шурупом и интрамедуллярным стержнем ( Т1=μ1Р ) и между противоположной поверхностью интрамедуллярного стержня и контактирующей с данной поверхностью костью

( Т2= μ2Р ), где μ1=0,1 – коэффициент трения металл-металл, а μ2=0,4 – коэффициент трения металл-кость. Сопротивляемость продольному смещению промежуточного фрагмента Т=Т1+Т2 (рис. 1).

Предварительные биомеханические расчеты показали, что при силе, действующей между стержнем-шурупом и костью (Р), площади соприкосновения стержня-шурупа с костью (F1) и напряжении смятия (σсм), из условия прочности при расчете на смятие получим σсм = Р/F1. Компактный слой трубчатой кости имеет сопротивляемость смятию σсм =1200-1900 кгс/см2. При F1= ld получим Р = ldσсм. Аналогичная сила противодействия Р в виде распределённой нагрузки q действует с противоположной стороны между костью и интрамедуллярным стержнем. Тем самым достигается сохранение компрессирующих усилий в зоне стыка отломков кости, создаются условия, препятствующие вторичному продольному смещению среднего фрагмента кости после демонтажа аппарата.

Технология заключается в следующем. В условиях операционной выполняли блокируемый интрамедуллярный остеосинтез пораженного сегмента по общепринятой методике, причём блокировали стержень только в проксимальном отделе. Затем накладывали аппарат наружной фиксации, состоящий из 3 опор, соединенных дистракционными стержнями. Для этого проводили перпендикулярно метафизарным отделам кости по 3 перекрещивающиеся спицы. Дополнительно проводили 2 спицы через конец предназначенного для перемещения отломка. Ниже уровня блокирования стержня под контролем ЭОП выполняли кортикотомию отломка.

На третий день после операции ежесуточно осуществляли дистракцию на уровне кортикотомии темпом по 0,25 мм 4-6 раз за сутки. Сроки дистракции колебались от 25 до 63 дней. Одновременно в зоне стыка отломков создавали компрессирующие усилия, достаточность которых контролировалась рентгенологическим исследованием. После восстановления анатомической длины сегмента выполняли второй этап оперативного лечения.

В условиях операционной под контролем ЭОП при помощи сверла в промежуточном фрагменте кости транскортикально формировали канал таким образом, чтобы установленный в него шуруп проходил через оба корковых слоя кости и одновременно фиксировал интрамедуллярный стержень путём тангенциального создания напряжения в системе «кость-интрамедуллярный стержень». Под контролем ЭОП выполняли дистальное блокирование стержня. Аппарат демонтировали.

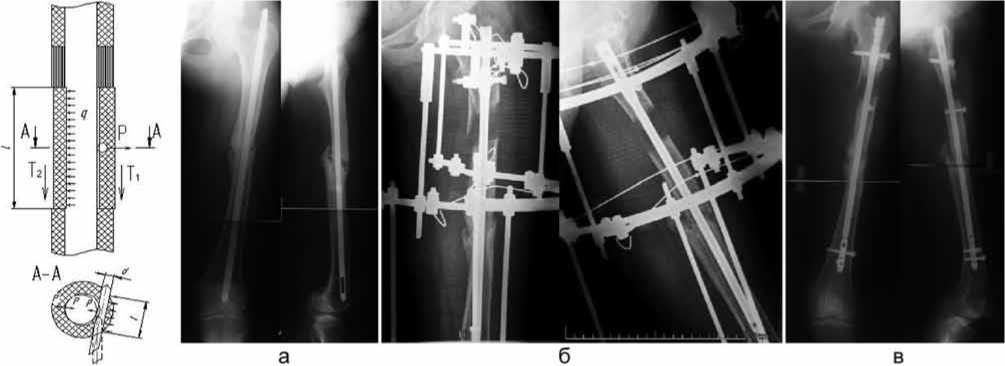

Клинический пример. Больная С., диагноз: посттравматический псевдоартроз левого бедра с укорочением 3 см. Инородное тело бедра (стержень).

На рентгенограммах при поступлении в с/3 бедренной кости определялся псевдоартроз, в костномозговой полости – интрамедуллярный штифт (рис. 2, а).

В Центре выполнена операция – удаление штифта, комбинированный остеосинтез бедренной кости по описанной выше технологии (рис. 2, б). За 35 дней достигнуто уравнивание длины конечностей, после чего выполнено блокирование шурупом среднего фрагмента и дистальное блокирование стержня. Аппарат Илизарова демонтировали. Функция суставов левой нижней конечности в полном объёме.

На рентгенограммах при выписке: в проксимальной трети отмечался дистракционный регенерат 3 см, непрерывный на всём протяжении (рис. 2, в).

Через 3 месяца на контрольном осмотре больная жалоб не предъявляла, ходила без дополнительных средств опоры, с полной нагрузкой на конечность. Функция суставов в полном объёме. На компьютерной томографии выявлено отсутствие костной резорбции вокруг шурупа, блокирующего средний фрагмент, рентгенологически определялась консолидация отломков в зоне стыка, в области удлинения – новообразованная костная ткань (рис. 3).

Рис 1. Схема блокирова- Рис. 2. Рентгенограммы бедра больной С.: а – при поступлении; б – в процессе дистракции; в – при выписке ния шурупом среднего фрагмента кости и распределение векторных сил, действующих на систему «кость-интрамедуллярный стержень»

из стационара

Рис. 3. Скан компьютерной томограммы и рентгенограмма бедра больной С. через три месяца после выписки из стационара

ДИСКУССИЯ

Применение данной технологии при лечении пациентов с последствиями травм длинных трубчатых костей позволило сократить срок стационарного лечения путем замены аппаратной фиксации на блокированный интрамедуллярный остеосинтез без ущерба для стабильности фиксации. Индекс чрескостного остеосинтеза при этом был равен индексу дистракции и составил в среднем 10,2±0,78 дн/см. По данным В. И. Шевцова с соавторами, для решения аналогичных по объему реабилитации задач у пациентов с дефектами кости при уравнивании длины конечности требовалось до 160,6±29,8 дня фиксации сегмента аппаратом Илизарова [4].

Отказ от аппаратной фиксации дает возможность перейти к более раннему восстановлению функции смежных суставов у пациентов [2, 3, 5, 6, 7]. При этом пациенты не имели ограничений в физической активности и самообслуживании, свойственных лечению аппаратами внешней фиксации, что положительно влияло на качество жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комбинированное использование различных техноло- ность лечения с сохранением объема восполнения дефи- гий остеосинтеза позволило нам сократить продолжитель- цита костной ткани и достойного уровня качества жизни.