Технология конструирования величины физической нагрузки при каскадном построении многолетнего процесса физической подготовки юных футболистов 15-17 лет

Автор: Лавриченко В.В., Золотарев А.П.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Физическая тренировка человека представляет собой специально организованный процесс целенаправленной стимуляции развития и совершенствования его двигательного потенциала, согласованный с ритмом его естественного развития. Организационной основой многолетней подготовки спортсмена должно быть систематическое проведение таких тренировочных занятий, содержание и структура которых определяются базовыми принципами спортивной тренировки. Количественные характеристики параметров тренировочных нагрузок физической тренировки, равно как и их многолетняя динамика, определяются целью достижения оптимума физической подготовленности каждого спортсмена, обеспечивающего необходимый уровень его физической работоспособности. Установлено, что рост спортивного мастерства футболистов 15-17 лет во многом обусловлен уровнем физической работоспособности, в связи с чем значительную часть тренировочного времени необходимо отводить на развитие специальных физических качеств. Предполагалось, что специальная физическая работоспособность футболистов-подростков позднего пубертатного возраста во многом обусловлена так называемыми «факторами потенций», то есть биоэнергетическими (аэробными и анаэробными) возможностями организма. Дифференцирование физических нагрузок по энергетической направленности и конструирование величины их воздействия на организм на отдельных этапах многолетней подготовки будет способствовать формированию необходимых физических способностей, отражающих высокий уровень специальной физической работоспособности футболиста. В статье рассматриваются вопросы планирования физических нагрузок различной энергетической направленности при каскадном построении процесса физической подготовки юных футболистов 15-17 лет. Экспериментальная технология планирования связана с конструированием величины физических нагрузок на отдельных этапах подготовки на основе ступенчатой цикличности тренировочного процесса. Такое построение нагрузки позволит дифференцировать её по энергетической направленности и регулировать величину воздействия с целью обеспечения систематического и неуклонного повышения тренированности, избегая при этом нежелательных функциональных состояний, связанных с переутомлением и перенапряжением.

Юные футболисты, пубертатный возраст, физическая подготовка, ступенчатая цикличность, величина нагрузки, технология, моделирование, конструирование, объём, интенсивность

Короткий адрес: https://sciup.org/14263901

IDR: 14263901 | УДК: 796.332:796.015.6

Текст научной статьи Технология конструирования величины физической нагрузки при каскадном построении многолетнего процесса физической подготовки юных футболистов 15-17 лет

В последнее время проблема моделирования в спорте стала одной из самых значимых и перспективных научных направлений спортивной науки. Метод моделирования как метод научного познания представляет собой воспроизведение формы или некоторых свойств предметов или явлений с целью их изучения или повторения (воспроизведения). Это – исследование каких-либо объектов (процессов) с помощью других объектов (процессов), являющихся их моделью [12, с.5; 14, с.12; 15, с.254; 20, с. 22].

Сегодня моделирование в целом понимается как способ имитации состояний спортсмена, выполнения соревновательного упражнения и даже процесса тренировки с использованием формализованных описаний, логистических схем, компьютерных программ и соответствующих практических заданий. Моделирование тренировочного цикла, этапа и т. д. – это поиск некоторых оптимальных по заданному критерию вариантов построения этих структур. В этом случае процесс моделирования сводится к сопоставлению значений компонентов нагрузки и критериев её эффективности [4, с. 36; 5, с. 124; 18, с. 387].

Известно, что с биологической точки зрения спортивную тренировку необходимо рассматривать как процесс направленной адаптации организма к воздействию физических нагрузок [1, с. 23]. Физические нагрузки, используемые в процессе тренировки, выполняют функцию основного стимула, вызывающего адаптационные изменения в организме. Направленность и величина биохимических изменений, происходящих в ответ на применяемые физические нагрузки, определяют тренировочный эффект. Степень воздействия нагрузки на организм зависит от избранной дозировки её основных характеристик: интенсивности и продолжительности выполняемого упражнения, числа повторений упражнений, величины пауз отдыха между ними, характера отдыха и характера используемых упражнений. Изменение каждой из перечисленных характеристик физической нагрузки вызывает строго определённые биохимические сдвиги в организме, а совокупное воздействие приводит к существенной перестройке обмена веществ, что выражается в смене так называемых метаболических состояний организма [2, с. 347].

Достичь выраженных адаптационных изменений в организме можно лишь в том случае, если применяемые в процессе тренировки физические нагрузки в достаточной мере отягощают тренируемую функцию и тем самым стимулируют её развитие. Повышенная интенсивность функционирования (гиперфункция) ведущих систем или органов при нагрузке создаёт стимул для усиления синтеза нуклеиновых кислот и белков, образующих эти органы и системы, и приводит к развитию необходимых структурных и функциональных перестроек в организме. Величина физических нагрузок, вызывающих адаптацию, не остаётся постоянной, она заметно увеличивается в процессе тренировки. Поэтому, для того чтобы обеспечить нужный стимул для непрерывного улучшения работоспособности, величина применяемой нагрузки должна постепенно повышаться вместе с ростом тренированности спортсмена [7, с. 456].

В теории и методике спорта интенсификация тренировочного процесса с целью повышения специальной работоспособности связана с использованием достаточно высоких объёмов тренировочных нагрузок, а также выбором оптимальной интенсивности или, другими словами, частных объёмов наиболее интенсивных средств [3, с. 276; 6, с. 148]. В традиционном многолетнем цикле общий объём нагрузки и её интенсивность повышаются постепенно и параллельно [13, с. 148].

Неоспорим тот факт, что без применения больших тренировочных нагрузок высоких спортивных результатов достичь невозможно. Однако в детско-юношеском спорте целенаправленное развитие должно строиться с учётом особенностей возрастного развития организма и может служить основой для тренировочного процесса без травм и перенапряжений [8, с. 15; 9, с. 50; 10, с. 17; 11, с. 3; 16, с. 58]. Характерной особенностью динамики величины физических нагрузок юных футболистов, начиная с 14-15-летнего возраста, является неравномерность распределения объёмов тренировочных средств по этапам годичного цикла (подготовительный и соревновательный периоды) [19]. Но в каждом конкретном случае величина нагрузки должна определяться индивидуально, учитывая объём других средств, контингент занимающихся, их текущее функциональное состояние и др. Планируемая нагрузка должна быть адекватна состоянию футболиста, он должен и способен эту нагрузку «переварить» и «усвоить». Поэтому объёмы нагрузок сами по себе не являются целью, а это всего лишь способ повышения эффективности всего тренировочного процесса, где решающее значение имеет умелое использование величины нагрузок в тренировочных циклах [17, с. 3].

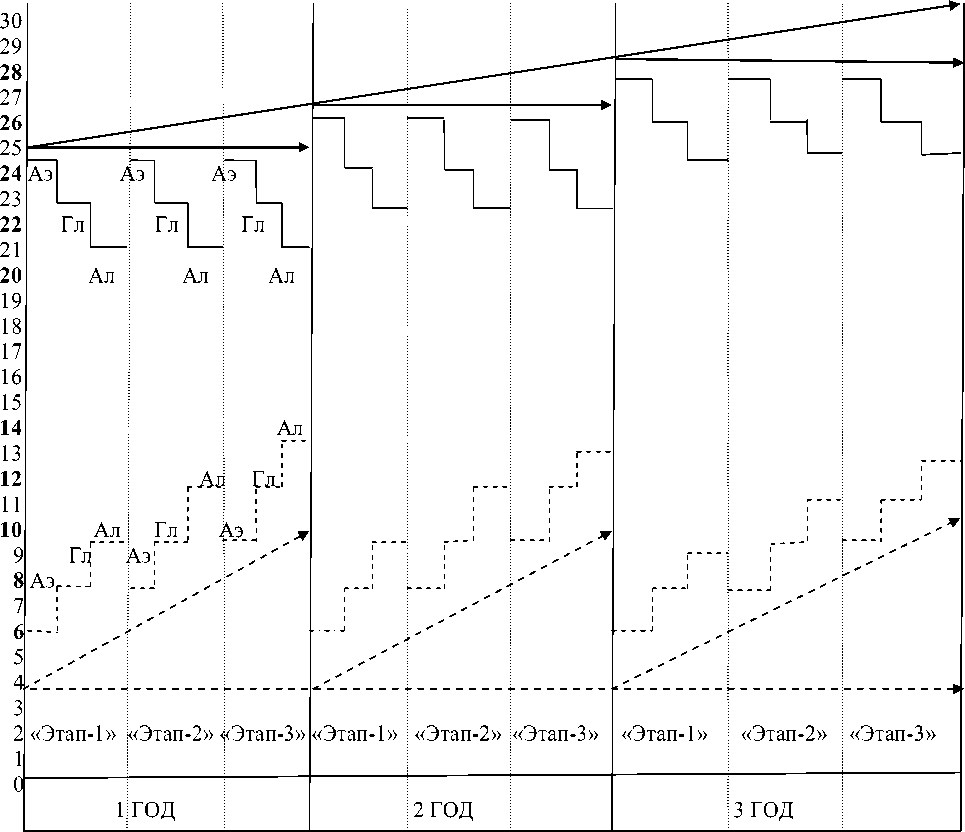

При каскадном построении годичного тренировочного цикла футболистов 15-17 лет, связанного со ступенчатым увеличением однонаправленных физических воздействий, интенсификация тренировочного процесса за счёт параллельного повышения объёма и интенсивности нагрузки может негативно отразиться на состоянии ответственных за адаптацию функциональных системах организма. А именно, одновременное увеличение количественных и качественных (объёма и интенсивности) характеристик физической нагрузки при одностороннем воздействии «…может вызвать истощение функциональных резервов доминирующей системы и ослабить функционирование других систем, непосредственно не связанных с реакцией на нагрузку (состояние перетренированности)» [2, с. 350]. Поэтому интенсификация средств тренировки в данном случае происходила последовательно. То есть, увеличение общей величины воздействия на организм в течение определённого тренировочного цикла было связано с увеличением одного из параметров нагрузки (объёма или интенсивности), что показано в виде технологической модели (рисунок).

Для конкретизации предложенной модели нами были введены абстрактные цифровые значения – баллы (от 0 до 30), наглядно отражающие количественное соотношение объёмов и интенсивности предлагаемых физических нагрузок как на протяжении отдельных тренировочных этапов, так и в трёхлетнем макроцикле.

Примечание: вектор объёма нагрузки; вектор интенсивности нагрузки; параметр объёма нагруз ки; параметр интенсивности нагрузки; Аэ – аэробная направленность нагрузки; Гл – гликолитическая направленность нагрузки; Ал – алактатная направленность нагрузки.

Рисунок. Технологическая модель распределения объёма и интенсивности физической нагрузки при каскадном построении тренировочного процесса юных футболистов 15-17 лет

Таким образом, на приведённой технологической модели можно выделить следующие тенденции и закономерности. От этапа к этапу, в течение одного годичного тренировочного цикла, увеличивалась интенсивность физических нагрузок ( ), в то же время объём нагрузок оставался неизменным ( ). Из года в год же интенсивность не повышалась ( ), зато увеличивались объёмы предлагаемых нагрузок ( ).

Как представлено на рисунке, объём и интенсивность физической нагрузки на отдельных этапах по разным направленностям «Аэ», «Гл», «Ал» имели ступенчатую восходящую и нисходящую динамику. Это объясняется тем, что физические нагрузки отличаются по этим параметрам в зависимости от приоритетной направленности в мезоцикле. То есть, аэробные нагрузки имеют экстенсивный характер и, соответственно, наибольшие объёмы (О), но наименьшую интенсивность

(И). Для большей наглядности величина нагрузки выражена соотношением данных параметров (О:И) в баллах как, например, 24:6 для аэробной нагрузки «Этапа-1» первого года подготовки. Гликолитические нагрузки имеют несколько большую интенсивность и, соответственно, меньший объём при соотношении 22:8 на первом этапе. Самые высокие по интенсивности и самые низкие по объёму алактатные физические нагрузки имеют соотношение на упомянутом этапекак 20:10.

Такая динамика соотношения параметров объёма и интенсивности подчиняется вышеназванной логике (чем выше объём, тем ниже интенсивность) и обусловлена тем, что величина воздействия на организм различными по направленности физическими нагрузками должна быть соразмерной. В данном конкретном случае эта величина равна 30 баллам (24:6 → 30; 22:8 → 30; 20:10 → 30). Повышение величин физической нагрузки

Таблица

Технология конструирования величины физической нагрузки в трёхлетнем цикле подготовки футболистов 15-17 лет

|

Тренировочные циклы |

1-й год |

2-й год |

3-й год |

||||

|

О:И, балл |

величина нагрузки, балл |

О:И, балл |

величина нагрузки, балл |

О:И, балл |

величина нагрузки, балл |

||

|

Этапы |

Мезоциклы |

||||||

|

«Этап-1» |

«Аэ» |

24:6 |

30 |

25:6 |

31 |

26:6 |

32 |

|

«Гл» |

22:8 |

30 |

23:8 |

31 |

24:8 |

32 |

|

|

«Ал» |

20:10 |

30 |

21:10 |

31 |

22:10 |

32 |

|

|

«Этап-2» |

«Аэ» |

24:7 |

31 |

25:7 |

32 |

26:7 |

33 |

|

«Гл» |

22:9 |

31 |

23:9 |

32 |

24:9 |

33 |

|

|

«Ал» |

20:11 |

31 |

21:11 |

32 |

22:11 |

33 |

|

|

«Этап-3» |

«Аэ» |

24:8 |

32 |

25:8 |

33 |

26:8 |

34 |

|

«Гл» |

22:10 |

32 |

23:10 |

33 |

24:10 |

34 |

|

|

«Ал» |

20:12 |

32 |

21:12 |

33 |

22:12 |

34 |

|

Примечание: «Аэ» – аэробный мезоцикл, «Гл» – гликолитический мезоцикл, «Ал» – алактатный мезоцикл; О – объём нагрузки, И – интенсивность нагрузки.

на «Этапе-2» и «Этапе-3» каждого года происходило, как уже сказано ранее, за счёт увеличения параметров интенсивности. В первый тренировочный год эти величины определялись как: 24:7 → 31 – для аэробного мезоцикла второго этапа; 22:9 → 31 – для гликолитического мезоцикла второго этапа; 20:11 → 31 – для алак-татного мезоцикла второго этапа. Соответственно, на третьем этапе это выражение принимало вид: 24:8 → 32 – в аэробном мезоцикле, 22:10 → 32 – в гликолитическом и 20:12 → 32 – в алактатном. Такую же закономерность повышения величин физической нагрузки от этапа к этапу можно проследить на протяжении второго и третьего года подготовки. Как видно из примеров, параметры объёма тренировочных нагрузок в течение годичного цикла оставались неизменными (24-22-20), а увеличивались лишь параметры интенсивности (6-7-8 в мезоциклах аэробной направленности, 8-9-10 в мезоциклах гликолитической направленности и 10-11-12 в мезоциклах алактатной направленности). Повышение же величин физической нагрузки за счёт роста параметров объёма происходило от года к году. Как показано в таблице, на «Этапе-1» первого тренировочного года величина нагрузки в аэробном мезоцикле равнялась 30 баллам и была представлена соотношением объёма и интенсивности как 24:6. Во втором же году подготовки эта величина была уже 31 балл при соотношении О:И как 25:6, а в третьем тренировочном году – 32 при соотношении О:И как 26:6. Как видно из приведённого примера, величина нагрузки от года к году росла за счёт повышения её объёмов 24-25-26 при неизменном уровне интенсивности – 6. Аналогичные зависимости по трём годам можно обнаружить в гликолитических и алактатных мезоциклах (таблица).

Таким образом, анализ соотношений объёма и интенсивности при нормировании физических нагрузок на основе ступенчатой цикличности тренировочного процесса позволяет перейти на новую систему их учё- та и распределения. Это, в конечном итоге, будет выражаться в более точном и обоснованном подборе их количественных параметров при составлении тренировочных программ на отдельные циклы подготовки.

При этом, чем сложнее рассматриваемые процессы, тем острее осознаётся необходимость выразить их с помощью простой и однозначной схемы. В то же время следует избегать чрезмерно упрощённого объяснения. Поэтому упрощения допускаются на уровне методических принципов, а в деталях, в данном случае в средствах и методах тренировки, возможно бесконечное разнообразие и вариативность их применения.

Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar.

Список литературы Технология конструирования величины физической нагрузки при каскадном построении многолетнего процесса физической подготовки юных футболистов 15-17 лет

- Бальсевич, В. К. Концептуальный подход в организации тренировочного процесса спортсменов на основе идей системности и структурности/В. К. Бальсевич//Моделирование управления движениями человека. Сборник под ред. М. П. Шестакова, А. Н. Аверкина. -М.: СпортАкадемПресс, 2003. -360 с.

- Биохимия: учебник для институтов физ. культуры/под ред. В. В. Меньщикова, Н. И. Волкова. -М.: Физкультура и спорт, 1986. -384 с.

- Бондарчук, А. П. Периодизация спортивной тренировки/А. П. Бондарчук. -Киев: Олимпийская литература, 2005. -303 с.

- Вашляев, Б. Ф. Методология конструирования тренирующих воздействий/Б. Ф. Вашляев//Теория и практика физической культуры. Научно-методический журнал Российской академии образования Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. -№ 5. -2011. -С. 34-38.

- Верхошанский, Ю. В. Программирование и организация тренировочного процесса/Ю. В. Верхошанский. -М.: Физкультура и спорт, 1985. -239 с.

- Вовк, С. И. Диалектика спортивной тренировки: монография/С. И. Вовк. -М.: Физическая культура, 2007. -212 с.

- Волков, Н. И. Биохимия мышечной деятельности/Н. И. Волков, Э. Н. Нессен, А. А. Осипенко и др. -Киев: Олимпийская литература, 2000. -504 с.

- Григорьев, С. К. Блоковая методика физической подготовки футболистов 17-19 лет/С. К. Григорьев, А. П. Золотарёв, В. В. Лавриченко//Физическая культура и спорт -наука и практика. -№ 4. -2011. -С. 15-19.

- Григорьев, С. К. Планирование процесса физической подготовки на разных этапах годичного тренировочного цикла футболистов 17-19 лет на основе блокового метода/С. К. Григорьев, В. В. Лавриченко//Учёные записки университета имени П. Ф. Лесгафта. -№ 1 (83). -2012. -С. 50-55.

- Годик, М. А. Функциональная подготовка юных футболистов на основе блочно-модульной технологии/М. А. Годик, И. Н. Солопов, А. А. Шамардин, А. И. Шамардин//Сборник материалов «Современный футбол: состояние и перспективы». -М.: ТВТ Дивизион, 2012. -С. 17-23.

- Дыгин, С. В. Физическая подготовка юных футболистов на этапе начальной специализации на основе блочномодульного проектирования: автореф. дис..канд. пед. наук/С. В. Дыгин. -Волгоград, 2003. -22 с.

- Зеленцов, А. М. Моделирование тренировки в футболе/А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский. -Киев: Здоровья, 1985. -134 с.

- Золотарёв, А. П. Футбол: Методологические основы многолетней подготовки спортивного резерва: научно-метод. пособие/А. П. Золотарёв, А. В. Лексаков, С. А. Российский. -М.: Физическая культура, 2009. -160 с.

- Исследование операций: Модели и применения/пер. с англ.; под. ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. -М.: Мир, 1981. -677 с., ил.

- Иссурин, В. Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки: монография/В. Б. Иссурин. -М.: Советский спорт, 2010. -288 с.

- Лавриченко, В. В. Новые подходы к совершенствованию спортивного мастерства футболистов 17-19 лет/В. В. Лавриченко, С. К. Григорьев//Дифференцированный подход к системе многолетней подготовки спортсменов различной квалификации, специализирующихся в игровых видах спорта; материалы Всероссийской с международным участием очно-заочной научной конференции. -Малаховка, 2012. -С. 54-59.

- Меньшиков, А. И. Блоковая система планирования специальной силовой подготовки борцов высокого класса в годичном цикле/А. И. Меньшиков//Физическая культура и спорт -наука и практика. -№ 1. -2012. -С. 2-5.

- Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ олимпийского резерва/под общ. ред. д.п.н., профессора Ф. П. Суслова, д.п.н., профессора Ж. К. Холодова. -М., 1997. -416 с.

- Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/Российский футбольный союз. -М.: Советский спорт, 2011. -160 с.: ил.

- Шустин, Б. Н. Моделирование в спорте (теоретические основы и практические рекомендации): дис. в виде научного доклада на соиск. уч. степени д-ра пед. наук/Б. Н. Шустин. -М., 1995. -82 с.