Технология обработки каменного сырья в эпипалеолите Восточного Приэльбрусья (по материалам стоянки Навес Бадыноко)

Автор: Селецкий Максим Владимирович, Шнайдер Светлана Владимировна, Федорченко Александр Юрьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Навес Бадыноко является одним из ключевых археологических местонахождений Восточного Приэльбрусья, содержащих стратифицированные археологические комплексы финального плейстоцена и раннего голоцена. Цель исследования - технологический анализ археологических комплексов стоянки с привлечением экспериментальных данных по расщеплению кремневого сырья и обсидиана. В результате работы выявлены основные стратегии расщепления, определены приемы подготовки зоны расщепления нуклеусов и способы получения пластинчатых заготовок нескольких типов - микропластин, пластинок и пластин. Установлено, что все изученные археологические комплексы стоянки отличала направленность первичного расщепления на получение пластинок и микропластин с объемных ядрищ в рамках продольного расщепления. Анализ морфологии сколов индустрий позволил связать производство каждого типа заготовок на разных этапах срабатывания нуклеусов с определенной техникой скола - прямым ударом мягкого органического отбойника и отжимом.

Восточное приэльбрусье, эпипалеолит, каменная индустрия, технологический анализ, техника расщепления

Короткий адрес: https://sciup.org/147220140

IDR: 147220140 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-7-112-131

Текст научной статьи Технология обработки каменного сырья в эпипалеолите Восточного Приэльбрусья (по материалам стоянки Навес Бадыноко)

Исследование древних технологий обработки каменного сырья занимает важное место в современных археологических изысканиях. Подобный интерес не вызывает удивления – большинство доступных исследователю свидетельств о жизни древнейших человеческих сообществ обычно представлено каменными артефактами. Ключевым инструментом реконструкции способов производства изделий из камня выступает технологический метод, который предполагает последовательное выполнение серии специализированных научных процедур: анализ технологического контекста, конкретных форм и последовательности расщепления; изучение техники скола, типов и источников каменного сырья; осуществление экспериментов по моделированию различных методов и технологий производства [Bordes, Crabtree, 1969; Inizan, 1990; Гиря, 1997; Нехорошев, 1999]. В настоящий момент на базе технологического метода в отечественной науке о древностях активно разрабатываются и внедряются в практику исследований отдельные направления и методики археологических реконструкций: атрибутивный анализ, или подход [Павленок и др., 2011], метод сырьевых единиц [Белоусова и др., 2018], анализ последовательности сколов [Шалагина и др., 2019].

Одной из составляющих технологического анализа каменных индустрий выступает изучение техник скола [Волков, Гиря, 1990; Гиря, Брэдли, 1996; Гиря, 1997. С. 68–75]. Под этим термином нами понимается совокупность приемов, средств и навыков приложения силового импульса к зоне расщепления с целью получения скола [Гиря, Нехорошев, 1993. С. 6; Васильев и др., 2007. С. 167]. По способу передачи импульса техники скола обычно разделяют на ударные, при которых скол отделяется в результате прямого или опосредованного удара, и отжимные, предполагающие плавное приложение усилия к предмету расщепления с применением силы и веса человека или рычага [Павленок, Павленок, 2013; 2014; Еськова, 2015. С. 17].

Важным условием корректной идентификации техник расщепления является сопоставление морфометрических параметров сколов из археологических коллекций с эталонами, полученными экспериментальным путем. К настоящему моменту перечень диагностических признаков для определения техник скола разработан для каменных индустрий, основанных на расщеплении мелкозернистого французского кремня, донецкого мелового (мелкозернистого)

и верхневолжского (мелко- и среднезернистого) карбонового кремня [Pelegrin, 1988; 2006; Волков, Гиря, 1990; Гиря, 1997; Еськова, 2017]. Отдельные научные работы посвящены исследованию способов расщепления обсидиана [Pelegrin, 1988; Pelegrin, Yamanaka, 2007]. На протяжении последних десятилетий активно разрабатываются критерии для идентификации техник расщепления кварцевого сырья [Flenniken, 1981; Reher, Frison, 1991; Тарасов, 2008]. Таким образом, для получения объективного списка морфометрических характеристик сколов для иных разновидностей камня, расщеплявшегося в древности, необходимо проведение новых экспериментов и самостоятельное получение серий эталонов.

В последнее время работы, направленные на определение техники скола в комплексах каменного века Северной и Центральной Азии, существенно активизировались [Павленок и др., 2016; Харевич и др., 2017]. Тем не менее нужно констатировать, что потенциал археологических исследований, связанных со специализированным изучением способов получения сколов-заготовок для различных этапов первобытной археологии этих территорий, на данный момент остается в значительной степени нереализованным.

Цель настоящего исследования заключается в реконструкции технологии обработки каменного сырья археологических комплексов стоянки Навес Бадыноко в Восточном Приэльбрусье. Каменные индустрии этого памятника являются важнейшим источником для изучения процессов культурных, хозяйственных и технологических трансформаций, происходивших на территории центральной части Северного Кавказа на рубеже позднего плейстоцена и раннего голоцена. Основные задачи исследования – анализ опубликованных данных относительно морфометрических критериев идентификации основных техник скола, экспериментальное моделирование способов получения пластинчатых сколов из обсидиана, применявшихся в индустриях стоянки, определение техник скола при производстве сколов-заготовок изучаемого археологического комплекса. На основании проведенных реконструкций рассматривается вопрос относительно эволюции технологий расщепления каменного сырья на различных этапах заселения изучаемого памятника.

Данные о стоянке

Многослойная стоянка Навес Бадыноко была открыта и исследована археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН под руководством д-ра ист. наук В. Н. Зенина в 2004 г. [Деревянко и др., 2004]. Памятник располагается на территории Кабардино-Балкарской Республики, примерно в 50 км к западу от г. Нальчик, в непосредственной близости от сел Жанхотеко и Лашкута. Стоянка приурочена к скальному навесу южной экспозиции высотой 30 м над уровнем р. Баксан. Южная часть памятника была частично разрушена в результате дорожно-строительных работ. Аналогичная ситуация наблюдается в верхней части покровных отложений, где широкая тропа для домашних животных привела к образованию обширной осыпи, в которой содержались разновременные культурные материалы. Современная площадка под навесом представляет собой слабоскошенную поверхность (20 ° ), которая усеяна обломками и крупными глыбами известняка размерами 1–4 м, выпадавшими со стены под отрицательным углом.

В результате первого этапа изучения стоянки были получены сведения о стратиграфии и абсолютной хронологии археологических комплексов этого местонахождения. В. Н. Зениным выделялось восемь литологических слоев, из которых в состоянии in situ оказались представлены лишь слои 7 и 8, раскопанные на площади 5 кв. м. Радиоуглеродный анализ образцов кости, полученных в результате раскопок, позволил сделать несколько определений: для основания литологического слоя 7 (горизонт 5) – 13 990 ± 340 л. н. (СОАН-5897), средней части слоя 7 (горизонт 4) – 12 635 ± 150 л. н. (СОАН-5896), средней части слоя 7 (горизонт 2) – 7 715 ± 95 л. н. (СОАН-5895) [Зенин, Орлова, 2006. С. 56].

В процессе раскопок изучаемого памятника была получена представительная коллекция каменных артефактов и фаунистического материала, первичный анализ которой позволил сделать вывод о широком хронологическом периоде обитания древнего человека на объекте – от палеолита до Средневековья. Материалы непотревоженных литологических слоев 7 и 8 были интерпретированы исследователями как «классические для мезолита Кавказа» [Деревянко и др., 2004]. На настоящем этапе исследований был проведен технико-типологический анализ коллекции стоянки, осуществленный в рамках атрибутивного подхода [Селецкий и др., 2017]. В результате этой работы были выявлены сырьевые предпочтения древних обитателей навеса, определены основные технико-типологические характеристики нуклеусов, сколов и орудий. По результатам изучения археологической коллекции и данным радиоуглеродного датирования археологические комплексы памятника были сгруппированы в три культурно-хронологических этапа, которые характеризовали преемственное развитие каменной индустрии от ранней до поздней стадии эпипалеолита.

Методика и методология исследования

Исследование каменных индустрий Навеса Бадыноко базировалось на технологическом методе [Гиря, 1997; Нехорошев, 1999]. Описание и анализ основных элементов каменой индустрии осуществлялись на основе атрибутивного подхода [Павленок и др., 2011]. Ключевую роль в процессе идентификации разнообразных способов получения сколов-заготовок анализируемых комплексов играли опубликованные экспериментальные материалы [Crabtree, 1968; Pelegrin, 1988; 2006; Flenniken, 1987; Texier, 1984; Gomez Coutouly, 2011; Altinbilek-Algul et al., 2012; Clark, 2012; Pelegrin, 2012; Tabarev, 2012] и результаты собственных экспериментальных работ, используемые в качестве эталонов при сопоставлении с данными технологического анализа.

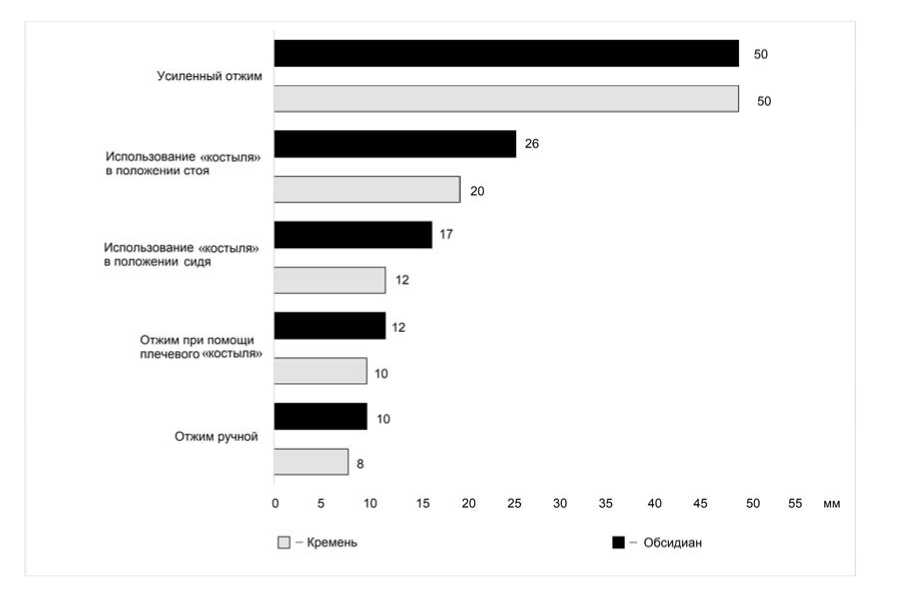

На основе имеющихся экспериментальных данных был определен перечень основных морфометрических характеристик сколов, получаемых в результате применения техник прямого удара твердым и мягкими органическими отбойниками, техники отжима и посредника. Согласно Ж. Пелеграну, основные морфологические характеристики сколов из кремневого сырья и обсидиана, полученных аналогичным способом, имеют сходство, однако их метрические параметры нередко различаются [Pelegrin, 1988; Pelegrin, Yamanaka, 2007]. По мнению исследователя, размерность отжимных заготовок зависит от применения того или иного способа приложения импульса, на основании чего Ж. Пелеграном было выделено несколько разновидностей этой техники: отжим ручной; отжим при помощи плечевого «костыля»; отжим с использованием малого «костыля» в положении сидя; отжим при фиксации нуклеуса в положении стоя; отжим с помощью рычага. Для каждого из перечисленных типов был разработан перечень собственных различительных морфометрических характеристик (рис. 1). Из указанного списка нами использовался перечень характеристик для первых четырех типов этой техники, поскольку в каменной индустрии Навеса Бадыноко не представлены пластинчатые сколы, полученные отжимом и достигавшие более 40 мм в длину.

Особое внимание было уделено различению техник отжима и посредника, поскольку фактически их продукты расщепления имеют схожие метрические параметры [Gomez Coutouly, 2011]. В связи с этим в рамках настоящего исследования была проведена серия экспериментов, направленных на производство сколов-заготовок из обсидиана с использованием отжима и посредника. В результате составлена оригинальная таблица морфологических характеристик, использованная при идентификации конкретных способов получения сколов (табл. 1).

Материалы исследования

В рамках исследования было проанализировано 2433 каменных артефакта, происходящих из литологических слоев 8 и 7 (горизонты 7.1–7.5) стоянки, среди которых нуклевидные изделия (45 экз.), технические сколы (67 экз.), отщепы (265 экз.), пластины (40 экз.), пластинки (685 экз.), микропластины (333 экз.) и отходы производства (998 экз.) (табл. 2). Петрографический анализ каменных индустрий стоянки показал, что представленные здесь археологические комплексы базируется на утилизации кремневого и обсидианового сырья.

Рис. 1. Ширина пластинчатых сколов из кремня и обсидиана при использовании различных типов отжима (по: [Pelegrin, Yamanaka, 2007])

Fig. 1. The width of lamellar blanks of flint and obsidian when using various types of pressure technique (by: [Pelegrin, Yamanaka, 2007])

Каменная индустрия слоев 8 и 7.5 насчитывает 463 изделия, включая 182 артефакта, отнесенных к отходам производства – обломки, осколки, чешуйки, отщепы размерами менее 20 мм (39 %). В сырьевом отношении наиболее популярным материалом для производства каменных изделий в изучаемой индустрии являлся обсидиан (75 %).

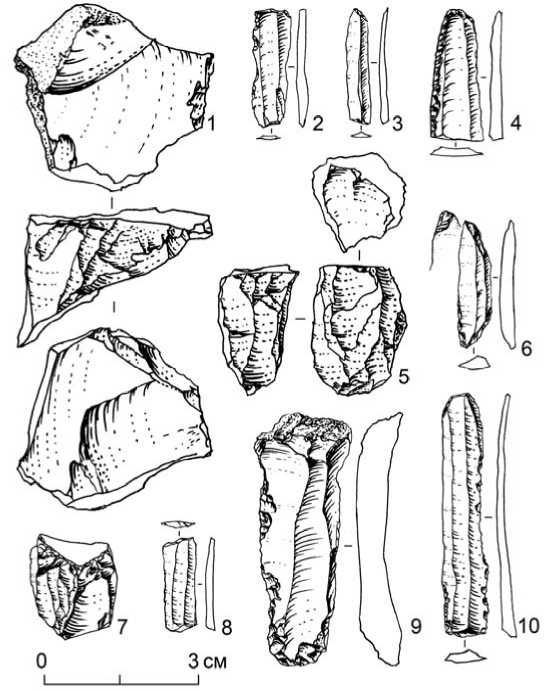

Нуклевидные изделия (рис. 2, 5 ) представлены двумя экземплярами, отражающими технологию производства пластинчатых сколов с цилиндрических нуклеусов из кремня и обсидиана. Ядрища обладают овальной в сечении и многогранной в плане формой, ударные площадки организованы серией мелких снятий. Площадки нуклеусов располагаются под углом 70– 80° по отношению к фронту. Расположение негативов пластинчатых снятий на фронте указывает на использование продольного и бипродольного скалывания. Основным приемом подготовки зоны расщепления на нуклеусах выступала абразивная подработка. Длина первого яд-рища составляет 28 мм, ширина – 18, толщина – 16 мм. Второе изделие достигает 52 мм в длину, 22 мм в ширину и 29 мм в толщину. На основе изучения морфометрических характеристик нуклеусов слоев 8 и 7.5 можно утверждать, что утилизация этих изделий была прекращена на финальной стадии. Кроме того, пятью экземплярами в коллекции представлены нуклевидные обломки, отражающие стадию апробирования каменного сырья.

В рамках исследования проведено атрибутивное описание 274 сколов, среди которых технические сколы (15 экз.), отщепы (93 экз.), пластины (15 экз.), пластинки (119 экз.) и микропластинки (32 экз.). В коллекции технических сколов выделены сколы подправки фронта нуклеусов, краевые снятия, сколы подправки ударной площадки, полуреберчатые сколы, снятые с объемных ядрищ (рис. 2, 1 , 7 ). Отщепы (93 экз., 34 %) имеют угловатую в плане форму,

^ я

cd

|

се й О С се н |

К о о m |

cd К о о m |

^ cd Я Я о о С |

я н о я я О Я + cd К о о m |

)Я и о со к |

н Q 6 ° СК й & ® о о СК “ | h и щ о о Й и h Я О а g |

я (Я (D С1Ч О § Я 5 О Я гч & о С 5 |

У н й о ей о И t7 |

о о (D (D Ч О ю я о о. |

cd о о m |

1 о в ^ И В § S В § ^ о 5 О У С я и |

|

|

к й и у с Q й & се И й и X н |

5 й н о |

о о m |

о о m |

и о я о с |

я о я я О Я + о о m |

^> о н со Q й S я ск й С и |

6 S СК СК й & ® о о й и Н й s £ |

о н § и S и & с |

о У У н й о ей о й |

о о 7 ^ ОО |

о о m |

н я § I о сч cd ’—1 С я |

|

5 й S 3 2 о §^ 5 я |

к и |

к я и |

t^ cd Я Я о о С |

к я и |

)Я и о со к |

Я 1 О Н о с 2 g о 5 8 g ° к ® С Ё 5 СК й И Й 77 г S ” Ё s 5 н о ® S § ^ S и s g Я^ ^) cd Он |

к я ^ (D О cd Я П Я Я (D Я (D С |

Kt и н о д Q 5 5 |

(D (D Я (D Я о о. |

У У Kt и |

я й У й й s Л И й й о н О Й |

|

|

5 о й ей о 5 я & и н |

cd К со Я К |

cd К со Я К |

я со cd О о со cd СЦ |

cd К со Я К |

)Я и о со к |

г (D Я о cd Я Я И еч cd cd СЦ Я |

й Г Q S Kt Q S ч С н |

л У |

(D (D Я (D Я о о. |

cd со Я К |

й У й й й о о ^ и |

|

|

Я О ск о У Й •е £ О & 2 X |

й й Н И g се •е н и |

Я о Я (D Л Я Я (D Я (D и |

6 Я зЯ О я cl ° s и о cd Я О и |

й н О й я н и |

cd Я О о я я •е С |

cd Я о cd о 0 |

Я Ч cd Н Я ^ cd О у Н щ Я о е g |

й Kt й й ей о й о е |

й Kt й о У й ей о й У о |

У й СО & я я н и |

Ч О cd С^ Я (D ч я cd 5 ^ К я |

|

|

о (D О m |

so |

OO m |

40 ГЧ |

о |

m |

хГ |

хГ |

О о |

|

|

ri (D |

oo 04 04 |

^ ОО 40 |

<п 40 гч |

m m m |

О |

^ |

m m 40 сч |

||

|

О D —? 4 . C r~ 5 S о И eq is e-s s X ч a Q о '—- m |

so |

СЧ 40 |

40 |

04 |

04 |

m |

о о |

||

|

ri (D |

m СЧ |

5 |

m |

о m |

о |

о ^ m |

|||

|

8 X c e~ 5 S X X is e-s s Et 4 CD о & ^ и |

so |

oo m |

m |

04 |

г- |

m |

-^ |

о о |

|

|

ri (D |

m 40 |

vn |

гч |

сч |

^- |

ОО сч |

о сч 40 |

||

|

Q CD ^ 4 t, X oo iS s Я |

so |

04 m |

40 гч |

о гч |

г- |

m |

m |

сч |

о о |

|

ri (D |

СЧ oo |

04 |

m 04 |

сч m |

<п |

<п |

г- |

m 40 |

|

|

CQ О •e |

(D о s DS 3

Cd H rx 5 § Ю & ° c s' ^ В и S ^ 5 S о о _ ром О ^ V |

S о ч с |

О |

н о Ч & 5 |

S ч С |

ч о о г н |

t^ S Ч (D « СО S (D Й я |

о m |

|

Рис. 2 (прорисовка). Каменная индустрия нижнего культурного комплекса стоянки Навес Бадыноко (слои 8 и 7.5): 1 – скол подправки площадки нуклеуса; 2–4 , 8 , 10 – пластинки с усеченным краем, 5 – цилиндрический нуклеус для пластинок; 6 – острие; 7 – скол подправки фронта нуклеуса; 9 – выемчатое изделие

Fig. 2 (drawing). The stone industry of the Lower cultural complex of the Naves Badynoko site (layers 8 and 7.5): 1 – rejuvenation core tablet; 2–4, 8, 10 – truncated bladelets; 5 – cylindrical core for bladelets; 6 – point; 7 – flanc de nucléus; 9 – notched tool продольную огранку дорсальной поверхности, треугольное и многогранное поперечные сечения, гладкие ударные площадки со следами редуцирования мелкими сколами. Пластины (15 экз., 7 %) характеризуются прямоугольной в плане формой, продольной огранкой дорсальной поверхности, трапециевидным поперечным сечением, изогнутым латеральным профилем и гладкими ударными площадками со следами редуцирования. Пластинки (119 экз., 42 %) и микропластины (32 экз.) характеризуются прямым латеральным профилем, точечными или линейными площадками с признаками редуцирования. Длина пластинчатых сколов из кремня соответствует диапазону от 13 до 44 мм (основная часть – от 13 до 30 мм), из обсидиана – от 13 до 43 мм (имеется единичный экземпляр 62 мм; основная часть – от 13 до 30 мм); ширина кремневых изделий – от 3,5 до 10 мм, обсидиановых – от 4 до 16,5 мм (основная часть – до 13 мм).

Каменная индустрия слоев 7.4 и 7.3 включает 1 620 артефактов, из которых 603 отнесены к отходам производства (38 %). С точки зрения сырьевых предпочтений заметен переход от доминирования обсидиана к его равному использованию с кремневым сырьем.

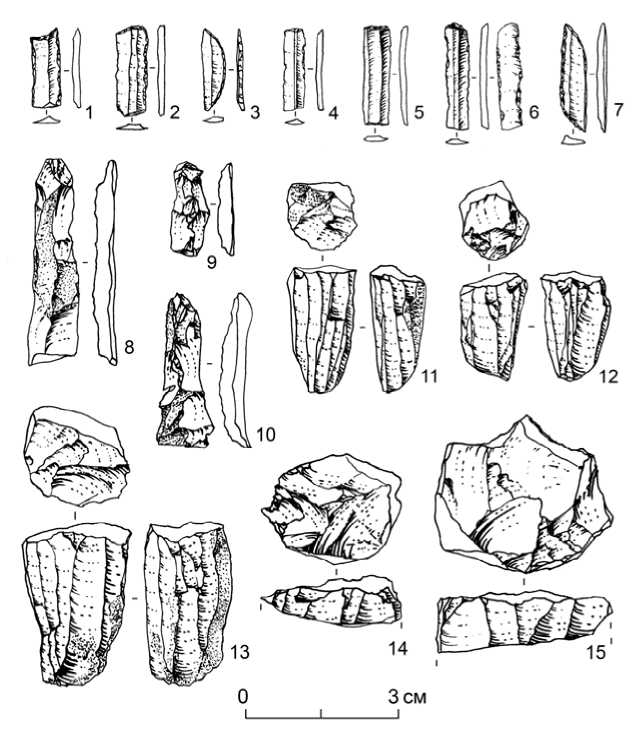

Рис. 3 (прорисовка). Каменная индустрия среднего культурного комплекса стоянки Навес Бадыноко (слои 7.4 и 7.3): 1 , 7 – трапеции; 2 – прямоугольник; 3 – сегмент; 4–6 – пластинки и микропластины с усеченным краем; 8–10 – реберчатые сколы; 11–13 – цилиндрические нуклеусы для пластинок и микропластин; 14–15 – сколы подправки площадок нуклеусов

Fig. 3 (drawing) . The stone industry of the Middle cultural complex of the Naves Badynoko site (layers 7.4 and 7.3): 1 , 7 – trapezes; 2 – rectangle; 3 – circular segment; 4–6 – truncated bladelets and microblades; 8–10 – ridge flakes; 11 – 13 – cylindrical cores for bladelets and microblades; 14–15 – flanc de nucleus

В коллекции литологических слоев 7.4 и 7.3 зафиксировано 24 нуклевидных изделия (яд-рища) (рис. 3, 11–13). Технологию производства пластин с цилиндрических продольных нуклеусов иллюстрирует фрагмент, выполненный на кремневом желваке. Ударная площадка этого ядрища располагается под углом 70° по отношению к фронту, зона расщепления имеет следы редуцирования и абразивной подработки. Предмет находился на ранней стадии утилизации. Его длина составляет 21 мм, ширина – 27, толщина – 12 мм. Первичное расщепление, направленное на получение пластинок и микропластин, представлено 23 объемными нуклеусами из обсидиана (8 экз.) и кремня (15 экз.). Эта группа включает цилиндрические (14 экз.), конические (6 экз.), подцилиндрические (2 экз.) и подконусовидные (1 экз.) разновидности. Анализируемые ядрища имеют подпрямоугольное или подтреугольное поперечное сечение, прямоугольную или овальную, реже – плосковыпуклую в плане форму. Площадки изделий располагаются относительно фронта под углом 70 или 90°. Фронт нуклеусов в боль- шинстве случаев незамкнут. Длина ядрищ варьирует от 20 до 36 мм, ширина – от 8 до 25, толщина – от 7 до 21 мм. Анализ морфометрических параметров нуклеусов слоев 7.3 и 7.4 позволяет предположить, что их расщепление было остановлено на финальной стадии. Четыре нуклевидных обломка, представленные в индустрии, отражают этап первичной апробации каменного материала.

В рамках исследования проанализировано 989 сколов, среди которых технические сколы (47 экз.), отщепы (141 экз.), пластины (25 экз.), пластинки (505 экз.) и мипропластинки (271 экз.). Коллекция технических сколов (47 экз.) включает сколы, произведенные с объемных ядрищ: подправки фронта, краевые снятия, сколы подправки площадки, реберчатые и полуреберчатые снятия, вторичные реберчатые и полуреберчатые сколы и др. (рис. 3, 8–10 , 14–15 ). Большинство отщепов индустрии (141 экз., 13 %) обладает угловатой формой, продольной огранкой дорсала, треугольным и многогранным поперечными сечениями. Большая часть сколов имеет линейные или гладкие площадки со следами абразивной подработки. Пластины обладают прямоугольной формой, продольной огранкой, трапециевидным сечением и изогнутым профилем – сохранившие проксимальную часть имеют линейные площадки с признаками редуцирования и абразивной подработки. Пластинки (505 экз., 50 %) и микропластинки (271 экз., 27 %) обладают прямоугольной в плане формой, прямым латеральным профилем, трапециевидным и треугольным поперечным сечением, точечными или линейными площадками. Преобладающая часть сколов несет следы абразивной подработки. Длина пластинок и микропластин из кремня варьируется в диапазоне 12–40 мм (основная часть – до 30 мм), из обсидиана – 13–61 мм (основная часть – до 40 мм). Ширина пластинок и микропластин из кремня составляет 4–12 мм (преимущественно до 9 мм), обсидиановых – 4–12 мм (основная часть – до 10 мм).

Археологический комплекс литологических слоев 7.2 и 7.1 стоянки насчитывает 350 артефактов, включая 213 изделий (62 %), отнесенных к категории отходов производства – обломки, осколки, чешуйки и отщепы размерами менее 20 мм. Большинство каменных артефактов анализируемой индустрии изготавливалось из кремнистого сырья (почти 80 %).

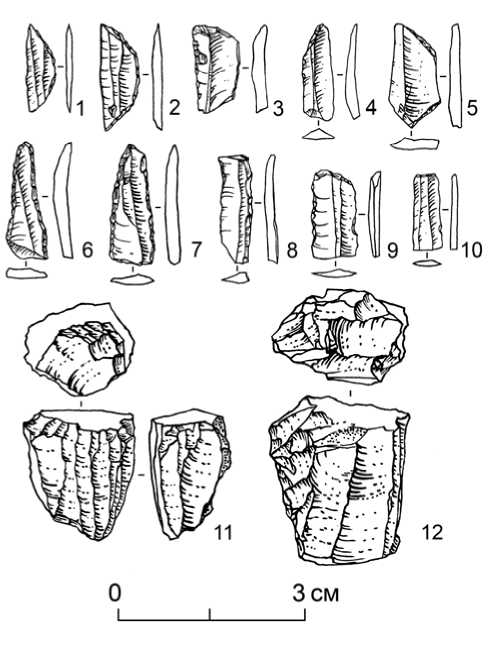

В коллекциях выявлены четыре нуклевидных изделия (ядрища) (рис. 4, 11–12 ). Технологию производства пластинок и микропластин из кремня отражают два цилиндрических нуклеуса. Эти изделия обладают подпрямоугольной в плане формой, плосковыпуклым сечением и многогранной скошенной площадкой. Фронт ядрищ является незамкнутым, занимает примерно половину их периметра. Подготовка зоны расщепления осуществлялась редуцированием и абразивной обработкой. Изделия достигают 26–30 мм в длину, 18–22 мм в ширину и 13–14 мм в толщину. Расщепление одного из нуклеусов было прекращено на средней стадии утилизации из-за дефекта сырья, второго – на финальной стадии из-за истощения. Технология получения микропластин из обсидиана представлена одним подконусовидным нуклеусом. Изделие имеет треугольную форму в плане и в поперечном сечении. Площадка ядрища располагается под прямым углом по отношению к фронту. Фронт скалывания занимает примерно половину периметра изделия. Нуклеус находится на крайней стадии утилизации. Длина изделия составляет 20 мм, ширина – 16, толщина – 13 мм. Единственным экземпляром в индустрии представлена технология получения пластинок и микропластин с торцовых нуклеусов из кремня. Ядрище обладает плосковыпуклой формой поперечного сечения, слабоскошенной ударной площадкой и фронтом, занимающим ¼ часть периметра изделия. Нуклеус находится на крайней стадии утилизации. Длина изделия составляет 25 мм, ширина – 15, толщина – 12 мм. Четырьмя экземплярами представлены нуклевидные обломки, отражающие стадию апробирования каменного сырья.

Осуществлено атрибутивное описание 121 скола, среди которых технические снятия (5 экз.), отщепы (31 экз.), пластинки (61 экз.) и мипропластинки (30 экз.). Пластины в изучаемой индустрии полностью отсутствуют. Серия технических сколов (5 экз.) представлена краевыми, реберчатыми снятиями и одним сколом подправки площадки, реализованными с объемных

Рис. 4 (прорисовка). Каменная индустрия верхнего культурного комплекса стоянки Навес Бадыноко (слои 7.2 и 7.1): 1–2 – сегменты; 3–5 – трапеции; 6 – перфоратор; 7–10 – пластинки и микропластины с усеченным краем; 11 – подцилиндриче ский нуклеус для микропластин; 12 – цилиндрический нуклеус для пластинок и микропластин

Fig. 4 (drawing). The stone industry of the Upper cultural complex of the Naves Badynoko site (layers 7.2 and 7.1): 1–2 – circular segments; 3–5 – trapezes; 6 – drill; 7–10 – truncated bladelets and microblades; 11 – subcylindrical core for microblades; 12 – cylindrical core for bladelets and microblades ядрищ. Отщепы индустрии (31 экз., 25 %) характеризуются угловатой и овальной в плане формой, продольной и поперечной огранкой дорсала, многогранным и треугольным сечением, гладкими площадками со следами редуцирования. Пластинки (61 экз., 50 %) и микропластины (30 экз., 25 %) коллекции характеризуются прямоугольной и треугольной в плане формами, прямым профилем, линейной и точечной площадками, признаками редуцирования. Длина пластинчатых сколов из кремня колеблется в диапазоне 13–29 мм, обсидиановых – 20–21 мм. Ширина кремневых сколов определена в интервале 5–8 мм, обсидиановых – 8–9 мм.

Результаты исследования

В результате технологического анализа было установлено, что каменные индустрии стоянки Навес Бадыноко отличает направленность на получение нескольких типов сколов в рамках призматического расщепления. Преобладающим типом заготовок в индустрии всех трех культурных комплексов памятника являлись удлиненные мелкие пластинчатые сколы (пластинки и микропластины) с призматической огранкой и относительно ровным профилем, получаемые путем расщепления вариаций цилиндрических и конусовидных нуклеусов, значи- тельно реже – торцовых ядрищ. Менее распространенной являлась технология получения удлиненных пластин с цилиндрических нуклеусов, которая представлена в нижнем и среднем культурных комплексах и полностью отсутствует в верхнем.

Каменные индустрии стоянки базировались на использовании минерального сырья двух типов – высококачественного мелкозернистого кремня белого, молочного, серого и розового цветов, а также обсидиана черного и черно-коричневого цвета. Отсутствие в материалах анализируемых комплексов сколов со следами окатанной поверхности позволяет предполагать, что при подготовке нуклеусов обитателями стоянки использовалось каменное сырье из первичных местонахождений. Судя по морфологии и метрическим параметрам изученных ядрищ и сколов, для подготовки нуклеусов для пластинчатых заготовок привлекались отдельности преимущественно средневалунной размерности (250–500 мм). В коллекции не зафиксированы пренуклеусы или ядрища начальной стадии расщепления, что позволяет судить о подготовке этих изделий вне стоянки или охваченной раскопками площади.

Производство объемных нуклеусов для пластинчатых сколов в рамках реконструируемых технологий включало несколько стадий: декортикация отдельностей сырья из обсидиана и кремня и оформление пренуклеусов, подготовка площадок снятием мелких сколов и организация плоскостей скалывания посредством отделения реберчатых сколов. Получение мелких пластинчатых сколов (пластинок и микропластин) осуществлялось при помощи техники удара мягким органическим отбойником (нижний культурный комплекс) или ручного отжима (средний и верхний комплексы) до полного истощения ядрища. Основными приемами подготовки зоны расщепления в изучаемых индустриях выступали прямое редуцирование и абразивная подработка.

Детальный анализ каменных индустрий стоянки позволил проследить ряд особенностей, специфических для каждой из них. Индустрия нижнего культурного комплекса (слои 8 и 7.5) базировалась главным образом на обсидиановом сырье (80 %). При получении пластинчатых сколов применялась техника прямого удара мягким органическим отбойником. В качестве заготовок для формальных орудий привлекались, преимущественно, пластины и пластинки. Анализ орудийной коллекции нижнего культурного комплекса стоянки Навес Бадыноко продемонстрировал широкую распространенность сколов без ретуши и выемчатых орудий, а также скребков, резцов и перфораторов (см. рис. 2, 2–4 , 6 , 8–10 ). Основным приемом оформления орудий в изучаемой индустрии выступала ретушь притупления, дорсальная и вентральная стелющаяся ретушь.

Индустрия среднего культурного комплекса (слои 7.4 и 7.3) отличается сочетанием иных технологических характеристик. В составе сырьевой базы сокращается доля обсидиана (в литологическом горизонте 7.4 он составляет 68 %, в горизонте 7.3 – 52 %). Для производства пластинок и микропластин применялась техника ручного отжима. В качестве заготовок для орудий, в большинстве случаев, использовались пластинки и микропластины. Широко были представлены и усеченные пластинки, пластинки с вентральной ретушью, геометрические микролиты в виде прямоугольников и трапеций; отмечены единичные сегменты и треугольники, микроскребки, перфораторы и выемчатые орудия (см. рис. 3, 1–7 ). Большая часть орудий оформлена при помощи усечения, ретуши притупления и вентральной ретуши.

В каменной индустрии верхнего культурного комплекса (слои 7.2 и 7.1) по сравнению с материалами иных комплексов памятника существенно снижается доля обсидиана (24 % в слое 7.2 и 16 % в слое 7.1). Производство пластинчатых сколов шириной до 12 мм осуществлялось посредством ручного отжима. Основными типами заготовок для орудий выступали пластинки и отщепы. В орудийной коллекции комплекса распространены усеченные пластинки и скребки, единичные геометрические микролиты (трапеции, треугольники, сегменты), перфораторы, долотовидные изделия (см. рис. 4, 1–10 ). Подавляющая часть орудий оформлена с использованием приема усечения, ретуши притупления, вентральной ретуши и крутой сильномодифицирующей дорсальной ретуши.

|

Q D Я У Я 5 S о И сч IS I" s s и о * ^ Я Q D '— m |

о о m |

о о m |

л я я с |

й о (D о ч + о о m |

6 S ^ и ^> и о со S cd й S О н о о S я С н |

cd й ч о" ^ о с |

к н ^ я Й (D (D с |

D Г н § и IS D |

о о. ^ ОО |

о о m |

о m о |

О m о ^ о гч н о |

S й н о IS о У (Я |

|

Q 8 ^ У Я 5 S IS I" s s Я Я CD Q & ^ и |

я о о m |

о о m |

л я я о с |

й о (D о ч с ^ о о m |

6 ^ и ^> и о со S cd ^ ^ й S О н О о с е |

(D о о ^ о ч о о ^ о с |

я н ^ я п я Й (D (D с |

и D н of IS D |

о о. ^ ОО |

о о m |

о о |

о m о о гч н о |

S S й н о IS о У (Я |

|

CD ^ Я t, и oo IS S й £, У я |

к Я и |

я о о m |

л я я о с |

о (D ч о + ^ cd Я О о m |

ж и о со к |

cd к я (D к о о ^ о е^ cd К я Ч О о ^ о С |

t^ я (D о ^ я я Й (D (D С |

к И D о н § и IS D |

vn О\ ^ ОО |

t^ cd Я О о m |

о о |

о m о о гч н о |

S S У S У се я о & 3° >> о |

|

Й О У о Я О у й н s о^ •е S & а 5 х |

У У Н И у g се -& И у С у н и |

S о и & (D & и (D С (D и |

S о и X (D Й о с о и й о я се Я О |

У н о У я я D н и |

cd Ч О о -& С |

cd Ч О ^ о cd S о 0 |

о о я Я се Н я н § S щ се S G о |

S я я с IS о & се S о е |

S я о я с IS о Я о |

S и D я D н и |

^ о Я о о се S я яс |

S я я со Я 1S я D и |

се я о о се X н |

Прямое сопоставление основных технологических характеристик каменных индустрий стоянки Навес Бадыноко позволяет сделать несколько заключений. Так, анализ технологий первичного расщепления и орудийного набора позволяет предположить возможность прямой преемственности изучаемых археологических комплексов между собой – развитие технологического репертуара обитателей стоянки, вероятно, происходило плавно, без внедрения заметных типологических и технологических инокультурных элементов. При сравнении сырьевых предпочтений в различные хронологические эпизоды ее заселения отчетливо прослеживается тенденция увеличения роли кремнистого сырья в первичном расщеплении. Вопрос о причинах смены сырьевых предпочтений населения на рубеже позднего плейстоцена и раннего голоцена нуждается в дальнейшем изучении.

Важным итогом проведенного технологического исследования стала надежная фиксация в комплексах стоянки нескольких техник скола, применявшихся при получении пластинок, пластин и микропластин (табл. 3). Возникновение отжимного расщепления фиксируется в материалах среднего культурного комплекса памятника уже 12 600 14C л. н. Изучение ас-самбляжей стоянки позволило выявить общий тренд на микролитизацию каменных орудий, который был напрямую связан с направленностью индустрии верхнего культурного комплекса памятника на получение мелких пластинчатых сколов ручным отжимом.

Заключение

Таким образом, для установления культурно-хронологической позиции памятника в изучаемом регионе был осуществлен (с привлечением экспериментальных данных по расщеплению камня) технико-типологический анализ каменных индустрий стоянки, который позволил выделить три культурных комплекса, связанных с последовательным заселением площади под навесом в хронологическом интервале 14000–7000 14C л. н. В результате работы выявлены основные стратегии расщепления кремневого сырья и обсидиана в изучаемых индустриях, определены основные приемы подготовки зоны расщепления нуклеусов и способы получения пластинчатых заготовок нескольких типов. Общей чертой трех изученных комплексов являлась направленность первичного расщепления на получение пластинок и микропластин с объемных нуклеусов в рамках продольного расщепления. Изучение морфологии сколов индустрии позволило связать производство каждого типа заготовок (пластин, пластинок и микропластин) на разных этапах срабатывания ядрищ с определенными техниками скола (прямой удар мягкого органического отбойника или отжим).

Результаты проведенного изучения показали, что стоянка Навес Бадыноко является одним из опорных памятников восточного Приэльбрусья, поскольку содержит стратифицированные археологические комплексы, датируемые эпохой финального плейстоцена и раннего голоцена. Реконструируемые стратегии расщепления каменного сырья археологических комплексов стоянки имеют общие черты с другими памятниками финального плейстоцена и раннего голоцена Кавказского региона. Каменные индустрии этой территории, датируемые в интервале между окончанием максимума последнего оледенения и началом голоцена, в археологической историографии относят к эпипалеолиту [Голованова, Дороничев, 2012], финальному палеолиту [Nioradze, Otte, 2000], позднему верхнему палеолиту [Meshveliani et al., 2004] или терминальному палеолиту [Bar-Yosef, Belfer-Cohen, 2010]. В литологических слоях 1–3 пещеры Мезмайской зафиксирована представительная серия призматических ядрищ для получения пластинок и микропластин, которые численно преобладают в индустрии сколов этого комплекса [Голованова, Дороничев, 2012. С. 63]. Аналогичная технология продольного призматического расщепления для производства мелких пластинчатых и микропластинчатых сколов описана для материалов слоев 10–14 навеса Чыгай, слоев 6–7 пещеры Двойная [Леонова и др., 2013. С. 373–374]. В мезолитическом комплексе литологических слоев 4–5 пещеры Двойной выявлена серия уплощенных конических нуклеусов для микропластин, появление которых связывается исследователями этого памятника с развитием отжимной техники [Там же. С. 374].

В целом культурная атрибуция большинства археологических местонахождений финала плейстоцена – раннего голоцена Северо-Западного Кавказа и Восточного Приэльбрусья (пещера Двойная, навесы Чыгай и Сатанай, грот Сосруко, навесы у Алебастрового завода и Ба-дыноко) является до настоявшего момента достоверно неопределенной или дискуссионной. Попытка решения этой проблемы диктует необходимость осуществления дальнейшей корреляции археологических комплексов Северного Кавказа для определения основных направлений культурного и технологического развития популяций охотников-собирателей изучаемого региона на данном этапе.

Список литературы Технология обработки каменного сырья в эпипалеолите Восточного Приэльбрусья (по материалам стоянки Навес Бадыноко)

- Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Славинский В. С. Анализ сырьевых единиц как способ изучения структуры культурных отложений и реконструкции систем мобильности и жизнеобеспечения // Stratum plus. Культурная антропология и археология. 2018. № 1. С. 125-143.

- Васильев С. А., Бозински Г., Бредли Б. А., Вишняцкий Л. Б., Гиря Е. Ю., Грибченко Ю. Н., Желтова М. Н., Тихонов А. Н. Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. 262 с.

- Волков П. В., Гиря Е. Ю. Опыт исследования техники скола // Проблемы технологии древних производств. Новосибирск: Полиграф, 1990. С. 38-56. Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий. Методика макро-микроанализа древних орудий труда. СПб.: Академ Принт, 1997. Ч. 2. 198 с.

- Гиря Е. Ю., Брэдли Б. А. Словарь Кроу Каньон: концепция технологического анализа каменных индустрий // Археологический альманах. 1996. Вып. 5. С. 13-22. Гиря Е. Ю., Нехорошев П. Е. Некоторые технологические критерии археологической периодизации каменных индустрий // РА. 1993. № 4. С. 5-24.

- Голованова Л. В., Дороничев В. Б. Имеретинская культура в верхнем палеолите Кавказа: прошлое и настоящее // Первобытные древности Евразии: к 60-летию Алексея Николаевича Сорокина. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. С. 59-102.

- Деревянко А. П., Зенин В. Н., Анойкин А. А., Рыбин Е. П., Керефов Б. М., Виндугов X. X. Бадыноко - новое многослойное местонахождение каменного века в Кабардино-Балкарии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. Т. 10, ч. 1. С. 70-76.

- Еськова Д. К. Технология расщепления камня на стоянках восточного граветта Русской равнины: Дис. … канд. ист. наук. М., 2015. 293 с.

- Еськова Д. К. Технология РАсщепления камня на стоянках иеневской мезолитической культуры // РА. 2017. № 2. С. 14-26.

- Зенин В. Н., Орлова Л. А. Каменный век Баксанского ущелья (хронологический аспект) // XXIV Крупновские чтения. Нальчик, 2006. С. 54-57.

- Леонова Е. В., Александрова О. И., Антипушина Ж. А., Сердюк Н. В., Спиридонова Е. А., Тесаков А. С. Комплексные исследования многослойных памятников каменного века в Губском ущелье // VIII Всерос. совещание по изучению четвертичного периода: "Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований". Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. С. 373-375.

- Нехорошев П. Е. Технологический метод изучения первичного расщепления камня среднего палеолита. СПб.: Европейский Дом, 1999. 173 с.

- Павленок К. К., Белоусова Н. Е., Рыбин Е. П. Атрибутивный подход к реконструкции "операционных цепочек" расщепления камня // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, № 3: Археология и этнография. С. 35-46.

- Павленок Г. Д., Павленок К. К. Ударные техники скола в каменном веке: обзор англо- и русскоязычной литературы // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, № 7: Археология и этнография. С. 28-37.

- Павленок Г. Д., Павленок К. К. Техника отжима в каменном веке: обзор англо- и русскоязычной литературы // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, № 5: Археология и этнография. С. 26-36.

- Павленок К. К., Колобова К. А., Кривошапкин А. И. Изучение техники скола в комплексах развитого верхнего палеолита стоянки Додекатым 2 (Западный Тянь-Шань) // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. 2016. Вып. 5. С. 109-115.

- Селецкий М. В., Шнайдер С. В., Зенин В. Н., Кривошапкин А. И., Колобова К. А., Алишер-кызы С. Эпипалеолитические комплексы Навеса Бадыноко (Приэльбрусье) // Вестник ТГУ. 2017. № 418. С. 147-162.

- Тарасов А. Ю. Метрические критерии техники скола при анализе продуктов расщепления кварца: опыт экспериментального изучения // Проблемы биологической и культурной адаптации человеческих популяций. СПб.: Наука, 2008. Т. 1. C. 146-153.

- Харевич В. М., Хаценович А. М., Павленок Г. Д., Рыбин Е. П. Признаки использования различных типов мягких отбойников (по материалам археологической и экспериментальной коллекций из долины реки Их-Тулбэрийн-Гол, Северная Монголия) // Древний человек и камень: технология, форма, функция. СПб.: Петербургское востоковедение, 2017. С. 101-109.

- Шалагина А. В., Колобова К. А., Кривошапкин А. И. Анализ последовательности сколов как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. Культурная антропология и археология. 2019. № 1. С. 145-154.

- Altınbilek-Algül C., Astruc L., Binder D., Pelegrin J. Pressure Blade Production with a Lever in the Early and Late Neolithic of the Near East. In: The Emergence of Pressure Blade Making from Origin to Modem Experimentation. New York, Springer, 2012, p. 157-179.

- Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A. The Levantine Upper Palaeolithic and Epipalaeolithic. In: An offprint from South-Eastern Mediterranean Peoples Between 130,000 and 10,000 Years Ago. Oxford, Oxford books, 2010, p. 144-167.

- Bordes F., Crabtree D. E. The Corbiac Blade Technique and Other Experiments. Tebiwa, 1969, vol. 12, no. 2, p. 1-22.

- Clark J. E. Stoneworkers' Approaches to Replicating Prismatic Blades. In: The Emergence of Pressure Blade Making from Origin to Modem Experimentation. New York, Springer, 2012, p. 43-

- Crabtree D. E. Mesoamerican Polyhedral Cores and Prismatic Blades. American Antiquity, 1968, vol. 33, p. 446-478.

- Flenniken J. J. Replicative systems analysis: A model applied to the vein quartz artifacts from the Hoko River site. Pullman, Laboratory of Anthropology Reports of Investigations, Washington State University, 1981, no. 59, 129 p.

- Flenniken J. J. The Paleolithic Dyuktai Pressure Blade Technique of Siberia. Arctic Anthropology, 1987, vol. 24, iss. 2, p. 117-132.

- Gomez Coutouly Y. Industries lithiques à composante lamellaire par pression du Nord Pacifique de la fin du Pléistocène au début de l'Holocène: Thèse de doctorat en Préhistoire. Paris, Paris West University Nanterre La Défense, 2011, 631 p. (in Fr.)

- Inizan M.-L. Le débitage par pression: des choix culturels. In 25 ans d'études technologiques en préhistoire: bilan et perspectives. In: XIè rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes. Juan-les-Pins, Editions APDCA, 1990, p. 367-377. (in Fr.)

- Meshveliani T., Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A. The Upper Paleolithic in Western Georgia. In: The Early Upper Paleolithic beyond Western Europe. Berkeley, University of California Press, 2004, p. 129-143.

- Nioradze M. G., Otte M. Paleolithique Superieur de Georgie. L'Anthropologie, 2000, vol. 104, p. 265-300. (in Fr.)

- Pelegrin J. Debitage Experimental par Pression: du plus petit au plus grand. In: Technologie Préhistorique. Valbonne, Editions du CNRS, 1988, p. 37-53. (in Fr.)

- Pelegrin J. Long Blade Technology in the Old World: An Experimental Approach and Some Archaeological Results. In: Skilled Production and Social Reproduction. Uppsala, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2006, p. 37-68.

- Pelegrin J. New Experimental Observations for the Characterization of Pressure Blade Production Techniques. In: The Emergence of Pressure Blade Making from Origin to Modem Experimentation. New York, Springer, 2012, p. 465-500.

- Pelegrin J., Yamanaka I. From the Smallest to the Largest: Experimental Flaking by Pressure Techniques. Cultura Antiqua, 2007, vol. 58, iss. 4, p. 1-16.

- Reher C. A., Frison G. C. Rarity, Clarity, Symmetry: Quartz Crystal Utilization in Hunter-Gatherer Stone Tool Assemblages. In: Raw material economies among prehistoric hunter-gatherers. Lawrence, University of Kansas, 1991, p. 375-397.

- Tabarev A. V. Blades and Microblades, Percussion and Pressure: Towards the Evolution of Lithic Technologies of the Stone Age Period, Russian Far East. In: The Emergence of Pressure Blade Making from Origin to Modem Experimentation. New York, Springer, 2012, p. 329-346.

- Texier P.-J. Un debitage experimental de silex par pression pectorale a la bequille. Bulletin de la Société préhistorique française, 1984, t. 81, no. 1, p. 25-27. (in Fr.)