Технология орошения кормовой культуры сорго низко-напорной капельной системой в условиях Кызылординской области

Автор: Таженова Сандугаш Калмахановна, Шомантаев Асылхан Ашимович, Мустафаев Мустафа Гылман Оглы

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Новые биотехнологии в агропромышленном комплексе

Статья в выпуске: 4 т.11, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описан способ повышения продуктивности животноводства, путем увеличения производства кормов и улучшение их качества. Это связано прежде всего с возделыванием в каждой почвенно-климатической зоне таких кормовых культур, которые обеспечивали бы высококачественный и стабильный урожай. Альтернативой традиционной силосной культуре, такой как кукуруза, может стать сахарное сорго. Это обусловлено универсальностью его использования, засухоустойчивостью, жаростойкостью и высокой продуктивностью. Возделывание сорго позволяет увеличить продуктивность пашни и существенно улучшить качество кормов по содержанию сахара. Поэтому актуальность натурного-исследования элементов технологии возделывания кормовой культуры для условий Казахстанской части Приаралья очевидна. В арсенале мировых растительных ресурсов сорго отличается наибольшей жаро- и засухоустойчивостью, солевыносливостью и высокой урожайностью. На создание единицы сухого вещества сорго расходует воды почти в полтора раза меньше, чем кукуруза, и в два раза, чем зерновые. Прежде всего сорго обладает минимальным коэффициентом транспирации. Например, сорго потребляет 300 частей воды, а суданская трава - 340, кукуруза - 388, пшеница - 515, подсолнечник - 895. Выход сухого вещества из сорго на 30 % больше по сравнению с кукурузой. Зерно сорго содержит свыше 70-91 % крахмала и 10,5 % белка, а кукуруза соответственно 60-75 и 7-15 %. При интенсивном типе развития корневой системы сорго относится к ксерофитному (засухоустойчивому) типу растений. Среди большинства посевных культур сорго является лидирующей культурой благодаря своей способности переносить длительные суровые гидротермальные условия.

Технология орошения, сорго, полив, норма орошения, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/149139195

IDR: 149139195 | УДК: 631.675.2:635.07(574.54+262.83) | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2021.4.4

Текст научной статьи Технология орошения кормовой культуры сорго низко-напорной капельной системой в условиях Кызылординской области

DOI:

По данным Всероссийского НИИ селекции и семеноводства сорговых культур, урожайность новых сортов и гибридов сорго отечественной селекции в опытных посевах, даже в неблагоприятные по влагообеспеченности годы, находится на уровне 45–50 ц/га зерна и 400 ц/га зеленой массы [2; 3; 5; 7].

По данным лаборатории биохимии и технологии приготовления кормов НПО «Сара-товсорго» зеленная масса сорго обладает высокими кормовыми достоинствами: в 100 кг содержится 22–31 кормовых единиц; 3,5–5,0 % белка; 0,8–1,0 % жира; 10–18 % сахара и 6,0– 8,0 % клетчатки. Переваримость основных питательных веществ сорго такова, что коэффициент переваримости протеина составляет 63; жира – 53; клетчатки 6–7; безазотистых экстрактивных веществ – 74 [4; 5].

В условиях неустойчивой зоны увлажнения Приаралья сорго может оставаться сочным и зеленым до глубокой осени. Поэтому включение сорго в состав зеленого конвейера значительно продлевает кормление сельскохозяйственных животных зеленым кормом. Для изучения кормовой культуры сорго (Sorghum saccharatym) мы остановились на сортах «Ке-шен» и «Казахстанская – 20», которые были рекомендованы для возделывания в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылор-динской областях.

Сорт сахарного сорго «Кешен» среднеспелый с вегетационным периодом 115–120 дней. Урожайность зеленой массы 590–620 ц/га, содержание сахара в соке стебля – 23,2 %.

Сорт «Казахстанская – 20» тоже относится к среднеспелым, кустится слабо, толщина стебля 1,5–1,89 см, листья длинные 50–60 см с шириной 5–6 см. Высота растения доходят до 2,5 метра. Урожайность зерна, в среднем 670 ц/га. Содержание сахара в соке стебля – 19,21 % имеет хорошую продуктивность. Оба сорта устойчивы к высоким и низким температурам, не поражаются болезнями и вредителями, не повреждаются птицами. Эти сорта сахарного сорго имеют большие перспективы как резервная культура для производства сахара.

Цель исследования – разработать технологию низко-напорного капельного полива кормовой культуры сорго.

Объект исследование и методика

Полевые исследования проводились в 2020 году в частном секторе, расположенном вблизи опытного участка КазНИИ рисоводства имени Ибрая Жахаева.

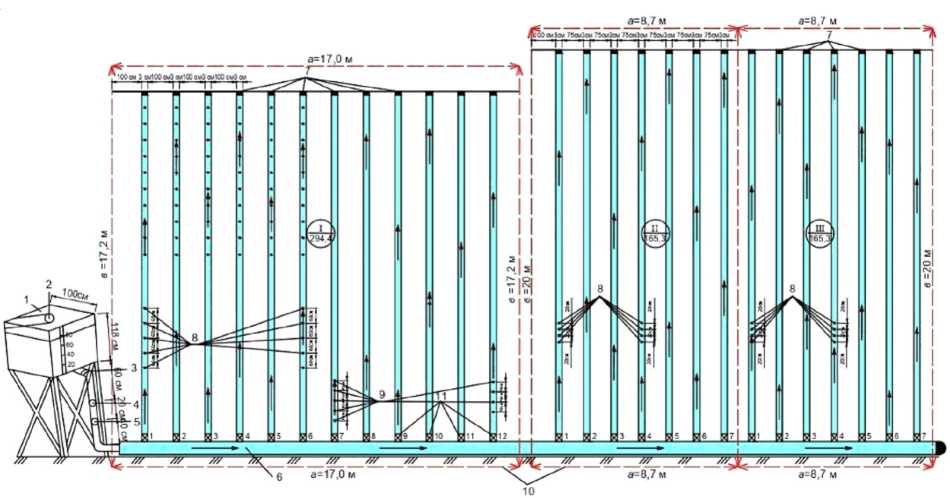

Схема опытного участка и технические средства низко-напорного капельного полива представлены на рисунке.

Результаты исследований

Капельные ленты являются основными элементами системы, поэтому их выбору необходимо уделить особое внимание. Они представляют собой образец передовой технологии – итог многолетних исследований и разработок, в которых учтены использование каждой капли воды самым продуктивным способом с большими преимуществами [8].

Полевые опыты проводились на среднесуглинистых почвах сульфатно-хлоридным засолением на глубине почвы от 0 до 60 см, далее от 60–100 см – сульфатным засолением. Почвы опытного участка отличались очень низким плодородием: содержание гумуса 0,28–0,43 %; азота 5,6–43,4 мг/кг; массо-

Схема низко-напорной капельной системы:

1 – кран подводящего трубопровода; 2 – напорный бак емкостью 1000 метров;

3 – кран для выпуска воды в капельную систему; 4 – монометр для измерения воды;

5 – водосчетчик для измерения расхода воды в систему; 6 – магистральный трубопровод воды;

7 – капельные ленты; 8 – капельницы расстоянием 70 см; 9 – кран для выпуска воды в капельную ленту [1]

вая доля фосфора 24,8–32,4 мг/кг; калия 116– 226 мг/кг; рН 6,5–5,8.

Для получения метеоданных использовали устройство метеонаблюдений Weather Bucket (Япония), установленное на опытных стационарах КазНИИ рисоводства имени Ы. Жахаева.

При длине капельной ленты – 20 м и расстоянием между капельницами 0,3 м, общее количество капельниц было 67 штук. Тогда при давлении Р = 18,0 кПа расход одной ленты составил – 1,0 л/мин. На опытном участке было 7 лент, соответственно, в минуту расходовалось 7 литров воды.

При разработке режимов полива капельного орошения основополагающими моментами являются установления формирующих контуров увлажнения почвы на поверхности и глубине. Доля контура ( S ), подлежащая к увлажнению, определяли по формуле:

n • W a • b ’

м 2 ,

где n – число капельниц; W – расчетный контур увлажнения, м2; a и b схеме посадки культуры, м2.

При орошении пропашных культур показатели числа капельниц (n) и схема посадки (a и b), резко возрастают, а доля контура увлажнения (S) стремится к единице. Вода является составной частью всех органов растения и играет важную физиологическую роль, участвует в фотосинтезе и ряде других процессов обмена веществ. При недостатке влаги понижается фотосинтез, усиливается дыхание, ослабляются ростовые процессы, резко снижается урожай, ухудшается качество продукции. Поэтому водный режим почвы – это совокуп- ность процессов поступления, передвижения и расхода воды в почве [3; 6]. Основную обработку почвы провели весной при наступлении спелости почвы, на глубину 0,20–0,25 м.

Важным фактором в посеве является правильная глубина заделки семян, они должны быть уложены на твердую влажную почву и на оптимальную глубину. Оптимальной глубиной посадки (заделки) семян считается глубина почвы 5–7 см. Самым распространенным способом посева является широкорядный пунктирный с расстоянием междурядьями 70 см. Посадка семян на ширину междурядий 45–60 см. позволяет равномерно распределить семена на грядках.

При выращивании семян сорго нами было выявлено, что рост и развитие растений зависит не только от вегетационного периода, но и условий прорастания, типа почвы, глубины заделки семян, а также энергии прорастания. В наших исследованиях рост и развитие сортов сахара «Кешен» и «Казахстан – 20» протекал примерно одинаково. Посевы семян были произведены 5–6 июня 2020 года. Фенологические наблюдения за ростом и развитием Сорго представлены в таблице.

Посев зерен сорго был произведен 5– 6 июня 2020 года. Продолжительность всходов зерен зависит от температуры и влажности почвы, глубины высева и энергии семян. При температуре воздуха 29 °С и влажности почвы 70 % НВ, семена сорго проросли через 7–8 день после посева. Процесс прорастания всходов происходит вследствие погла-щения влаги зерном. Они набухают, затем идет активация, то есть мобилизация всех имеющихся запасов жизненных сил. На 20 день от всходов, в зависимости от температуры и

Фенологические наблюдения за ростом и развитием сорго в вегетационный период за 2020 год

|

Фазы развития растений и дата полива |

Сорта Сорго |

|

|

Кешен |

Казахстан-20 |

|

|

Посев |

05.06. |

06.06 |

|

Всходы |

13.06 |

14.07 |

|

Кушение |

10.07 |

11.07 |

|

Выход в трубку |

28.07 |

27.07 |

|

Колошение |

20.08 |

22.08 |

|

Цветение |

30.08 |

01.09 |

|

Молочно-восковая спелость |

08.09 |

12.09 |

|

Восковая спелость |

20.09 |

22.09 |

|

Вегетативные период, дни |

111 |

113 |

влажности почвы, появились от 1 до 3 листков. Так как точка роста растения находится под землей, любое повреждение листового аппарата приводит к задержке цветения растения. На 25–27 день число листков доходит до 5 и более. Точка роста растения уже находится над поверхностью почвы. Начинается быстрый рост, особенно корневой системы и накопление питательных веществ. От развития зародышевых корешков идет начало появления первичных корней, но узловой корень находится пока под землей. Идеть процесс перехода от кушения растений к выходу в трубку. От 35–45 дней после всходов – максимальные темпы роста и усвоения питательных элементов, начинается формирования метелок.

В стадии быстрого роста стебля в высоту и листового аппарата, растение начинает накапливать более 30 % необходимого азота, 20 % фосфора и 40 % калия. Площадь листьев достигает максимума; длиной 75–80 см. Шириной до 15 см.

На 75–80 день после всходов началось формирование метелок и цветение растений на опытном поле. В этот период растение накапливает 70 % необходимого азота; 60 % фосфора и более 80 % калия.

Молочно-восковая спелость сорго появилась 8–12 сентября, то есть на 88–92 дни после всходов. Здесь начинается формирование мягкого зерна сразу после цветения. Зерна сорго быстро наливаются, стебли растении начинают терять массу из-за перераспределения веществ, то есть идет основной процесс – формирование метелки и зерен. С 20–22 сентября началась восковая спелость, зерна сорго начали твердеть и набирать 70–75 % финальной сухой массы, а накопление элементов питания прекращалось. Нижние листья растений перестают функционировать из-за перенаправления питательных веществ в зерно.

Полная спелость (физиологическая зрелось) была достигнута 25–28 сентября. Сухая масса зерна достигает своего максимума. Влажность зерна была в пределах 25–35 %.

Метелки сорта сорго «Кешен» компактные, плотные, белого цвета, длина доходит до 32 см, ширина 11 см. Вес 1000 шт. зерен – 30,5 г, масса зерна в 1 см метелке – 46,3 г, количество зерен в 1 метелке – 1414 шт. Фор- ма метелок – переплетенная вертикально. Метелки сорта «Казахстан-20» менее плотные, длиной – 21 см, шириной – до 10 см. Масса зерна в 1 метелке составила 36,5 г, масса 1000 шт., зерен – 28,7 г, количество зерен в 1 метелке – 1120 шт.

Урожайность сахарного сорго «Кешен» при вегетационном периоде – 111 дней составила: зерна – 35 ц/га; зеленной массы – 11250 ц/га. «Казахстан-20» при вегетационном периоде – 113 дней составила: зерна – 62,5 ц/га; зеленой массы – 12500 ц/га.

За вегетационный период было проведено 7 поливов при давлении воды Р = 18 кП: 1 – полив 10.06.20. подали W = 198,0 литров; 2 – полив 20.06.20. W = 240 литров; 3 – полив 03.07.20. W = 360 литров; 4 – полив 10.07.20. W = 480 литров; 5 – полив 28.07.20. W = 630 литров; 6 – полив 18.08.20. W = 840,0 литров и 7 – полив 20.09.20. W = 1020 литр.

Итого за весь вегетационный период было подано – 3768,0 литров или 3,76 м3 на 48,0 м2 опытного участка, если перевести на гектар – 783,3, м3.

Выводы

Таким образом, наши полевые исследования показали, что кормовая культура «Сорго» относится к засухоустойчивым и солеустойчивым растениям с минимальным коэффициентом транспирации. Сорго является хорошим фитомелиорантом и надежным средством борьбы с засоленностью орошаемых площадей. Поэтому, выращивание кормовой культуры, как сорго экономически выгодно в зоне с неблагоприятными экологическими условиями Кызылординской области.

Список литературы Технология орошения кормовой культуры сорго низко-напорной капельной системой в условиях Кызылординской области

- Алдамбергенова, Г. Т. кызы. Технология возделывания риса при низконапорном капельном способе полива в условиях Кызылординской области / Г. Т. кызы Алдамбергенова, А. А. Шомантаев, М. Г. оглы Мустафаев // Природные системы и ресурсы. - 2021. - Т. 11, № 3. - С. 49-56. DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2021.3.7

- Бабич, А. А. Решение проблемы кормового белка / А. А. Бабич // Кормовые культуры. - 1991. - № 3. - С. 12-16.

- Влияние приемов обработки почвы на агрофизические свойства лугово-болотных почв // Вестник Кызылординского университета им. Коркыт Ата. - 2020. - Т. 1, № 54. - С. 50-56.

- Жатканбаева, А. О. Применение малообъемных способов полива для орошения сельскохозяйственных культур / А. О. Жатканбаева, А. К. Маймакова // Водные ресурсы и пути их рационального решения в современных условиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Уркумбаевские чтения". - Тараз, 2012. - С. 125-128.

- Калашников, П. А. Возможность использования самонапорных систем капельного орошения в Жуалынском районе Жамбылской области / П. А. Калашников, Д. А. Першуков // Мелиорация и водные хозяйство: проблемы и пути решения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Костяковские чтения). - М., 2016. - Т. 1. - С. 254-258.

- Мустафаев, М. Г. Причины снижения эффективности сельхозпроизводства на землях Азербайджана / М. Г. Мустафаев // Агрохимический вестник. - 2012. - № 3. - C. 43-45.

- Современные перспективные водосберегающие способы полива в Нижнем Поволжье / Григоров М. С. [и др.]. - Волгоград: Нива, 2010. - 240 с.

- Таженова, С. К. Изменение некоторых показателей на засоленных почвах Кызылординской области / С. К. Таженова // Экология, мелиорация и энергетика почв: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения академика Владимира Родионовича Волобуева. - Баку, 2020. - C. 103-105.