Технология получения экстрактов из дикорастущего растительного сырья, применяемого в пищевой промышленности и фитотерапии

Автор: Струпан Е.А., Полонский В.И., Демиденко Г.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является теоретическое обоснование применения продуктов переработки многолетних травянистых растений семейств Asteraceaе (Compositae): Arstium lappa L. - лопух большой, Taraxacum officinale Wigg - одуванчик лекарственный, Achillea milletolium L.) - тысячелистник обыкновенный, а также семейства Rosaceaе-Sanguisorba officinalis L. (Sanguisorba glanduloza Kom.) - кровохлебка лекарственная, - в пищевых отраслях и разработка технологии мучных, кондитерских изделий, обогащенных биологически активными веществами, выделенными из дикорастущего сырья. Были исследованы биологически активные вещества в сырье и продуктах его переработки в процессе хранения; антиоксидантные и антимикробные свойства продуктов переработки дикорастущего сырья; структурно-механические и физико-химические показатели качества различных видов теста для кондитерских изделий. В исследуемых растениях обнаружено следующее: массовая доля моно- и дисахаридов составляет от 8 до 11 %, максимальное содержание инулина составляет от 36,5-42 %, сумма фруктозидов и фруктозанов - 18-35 %>. Содержание полимерных фенольных соединений (танинов) - 20-30 %>. Методами ИК-УФ-спектроскопии идентифицированы: кверцетин, рутин, мирицитин, катехи- ны, лейкоантоцианы, фенолкарбоновые кислоты (Се - Сі) и (Се - Сз) ряда. По органолептическим показателям и показателям безопасности срок годности экстрактов в герметичной упаковке при температуре хранения (20 °С) и относительной влажности воздуха 70 % составляет 18 месяцев. На рисунках представлены концентрационные кривые противоточного процесса экстрагирования фенольных соединений из корней лопуха большого, одуванчика лекарственного, тысячелистника обыкновенного, кровохлебки лекарственной и получены уравнения регрессии.

Вода, углеводы, витамины, органические кислоты, полифенольные соединения

Короткий адрес: https://sciup.org/14084039

IDR: 14084039 | УДК: 633.8.66.061

Текст научной статьи Технология получения экстрактов из дикорастущего растительного сырья, применяемого в пищевой промышленности и фитотерапии

Введение. Для получения экстрактов использовали свежее и высушенное на ИК-установке сырье. В качестве растворителей выбраны: вода, водно-этанольная смесь, позволяющие экстрагировать моно-, ди- и полимерные фенольные соединения, углеводы, органические кислоты, их соли и витамины. Основным процессом, применяемым при приготовлении экстрактов из дикорастущего сырья, является экстрагирование биологически активных веществ, содержащихся в нем. Этот процесс применительно к растительному материалу имеет специфические особенности, связанные, прежде всего, с предварительными технологическими операциями (подготовка сырья, измельчение, сушка, хранение и др.) и со стабильностью БАВ, которые могут осложнять регуляцию и оптимизацию технологических параметров экстрагирования. В определенной мере предварительная обработка, особенно сушка, может изменить некоторые свойства растительного сырья, включая и его химический состав: возможны процессы гидролиза и ферментации, которые чаще всего приводят к уменьшению первоначального биологического эффекта. Несмотря на это, получение экстрактов из растительного сырья широко применяется в пищевой промышленности и фитотерапии. В технологии экстрактов важное значение имеет скорость экстрагирования, определяемая движущей силой процесса (разница концентраций экстрагируемого вещества в жидкости, заполняющей поры сырья, и в основной массе растворителя, находящегося в контакте с поверхностью твердых частиц)

и диффузионным сопротивлением на каждой стадии. Одним из факторов, ускоряющих экстрагирование, является измельчение сырья, так как при этом увеличивается поверхность раздела фаз (уменьшается внутреннее диффузионное сопротивление). Однако следует иметь в виду, что слой мелких частиц может стать наиболее плотным, что ухудшит контакт частиц с окружающей жидкостью. Это может привести к неравномерности процесса в отдельных зонах слоя частиц и ухудшить массообмен от частиц к жидкости, т. е. замедлить другую стадию процесса. Общая скорость при мелком дроблении сырья может уменьшиться. Кроме того, мелкие частицы затрудняют отделение жидкости от твердых частиц и требуют значительных энергетических затрат, что соответствующим образом влияет на эффективность процесса экстрагирования [1–3].

Наряду с размером частиц сырья на скорость экстрагирования и полноту извлечения БАВ существенное влияние оказывает соотношение q расхода масс экстрагента М э и сырья М с (гидромодуль):

э /и \ q = э . (1)

с

Чем больше масса экстрагента к массе сырья, тем в меньшей мере повышается его концентрация при извлечении одного и того же количества экстрагируемого вещества. В связи с этим движущая сила на протяжении процесса будет большей и степень извлечения БАВ увеличивается. Однако при этом уменьшается концентрация полученного экстракта, что нежелательно, так как это затрудняет и удорожает выделение БАВ в чистом или концентрированном виде. Кроме того, увеличение соотношения q при одной и той же производительности аппарата по сырью потребует увеличения размеров аппарата, ухудшатся гидродинамические условия экстрагирования, уменьшится коэффициент массоотдачи, скорость экстрагирования и степень извлечения БАВ. Следует иметь в виду, что в процессе экстрагирования соотношение расхода фаз и физические свойства взаимодействующих фаз могут изменяться, особенно для высушенного сырья, набухающего в процессе экстрагирования. При экстрагировании БАВ из дикорастущего сырья важное значение имеет также выбор температуры, основанный на некоторых закономерностях, связанных с массообменными процессами, химическим составом и структурой дикорастущего сырья, физико-химическими свойствами растений и БАВ, подлежащих экстрагированию. В современной практике экстракцию лекарственных или биологически активных веществ из растительного сырья проводят при умеренных температурах (20 ± 5 оС) или повышенных (40…100 оС). Механизм экстрагирования БАВ из дикорастущего сырья включает следующие основные стадии: проникновение экстракта в поры дикорастущего сырья; растворение БАВ в экстракте; перенос экстрагируемого вещества из глубины твердой частицы к поверхности раздела фаз; для свежего сырья - с помощью молекулярной диффузии; для высушенного сырья – с помощью массопроводности, так как механизм осложняется набуханием; перенос БАВ от поверхности раздела фаз вглубь экстракта с помощью конвективной диффузии (массоотдача) [4–6].

Цель исследования : теоретическое обоснование применения продуктов переработки многолетних травянистых растений семейств Asteraceaе ( Compositae ): Arstium lappa L. – лопух большой, Taraxacum officinale Wigg – одуванчик лекарственный, Achillea milletolium L.) – тысячелистник обыкновенный, а также семейства Rosaceaе-Sanguisorba officinalis L. ( Sanguisorba glanduloza Kom.) – кровохлебка лекарственная, – в пищевых отраслях и разработка технологии мучных, кондитерских изделий, обогащенных биологически активными веществами, выделенными из дикорастущего сырья.

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования были выбраны продукты переработки многолетних травянистых растений семейств Asteraceaе (Compositae) : Arstium lappa L. – лопух большой, Taraxacum officinale Wigg – одуванчик лекарственный, Achillea milletolium L.) – тысячелистник обыкновенный, а также семейства Rosaceaе-Sanguisorba officinalis L. ( San-guisorba glanduloza Kom.) – кровохлебка лекарственная.

Методами ИК-УФ-спектроскопии идентифицированы: кверцетин, рутин, мирицитин, катехины, лейкоантоцианы, фенолкарбоновые кислоты (С 6 – С 1 ) и (С 6 – С 3 ) ряда.

Результаты исследования и их обсуждение. Важной особенностью экстрагирования БАВ из свежего и высушенного дикорастущего сырья является то, что физические свойства его в значительной мере изменяются, и это оказывает существенное влияние на все стадии данного процесса. Перенос экстрагирующих веществ вследствие неоднородности поля концентраций (массообмен) может осуществляться двумя способами: молекулярной и конвективной диффузией. Два кинетических коэффициента – молекулярный коэффициент диффузии Д, м2/с, и коэффициент массоотдачи β характеризуют две различные стороны процесса экстрагирования. Коэффициент Д отражает только диффузионные свойства материала твердых частиц, зависящие исключительно от температуры и концентрации. Значения Д при одних и тех же температурах и концентрации будут одинаковы независимо от того, где происходит процесс. Значения β зависят от размера частиц и конструктивных особенностей аппарата, которые обеспечивают соответствующую гидродинамическую обстановку при проведении процесса экстрагирования. На величину β влияет режим движения жидкости, физические, в том числе и диффузионные свойства жидкости, формы и размеры твердых частиц, а так же конструктивные особенности аппарата, в котором протекает экстрагирование. Таким образом, эффективность БАВ из дикорастущего сырья зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются температура, степень измельчения сырья, выбор экстрагента, соотношение сырья и растворителя (гидромодуль) и продолжительность экстрагирования. В связи с вышеизложенным, при обосновании технологических параметров экстрагирования БАВ использовали метод планирования многофакторного эксперимента. В качестве функции отклика выбран выход фенольных соединений (y), выраженный в процентах по отношению к начальному содержанию их в сырье; в качестве варьируемых факторов: температура t (x 1 ), концентрация этилового спирта (x 2 ), продолжительность экстрагирования (x 3 ), кодированные переменные Х 1 , Х 2 , Х 3 соответственно. Основные уровни и шаги варьирования факторов приведены в таблице 1.

Значения уровней факторов и шагов варьирования

Таблица 1

|

Фактор |

Основной уровень (х оi )* |

Шаг варьирования Δх i |

|

|

1 |

2 |

||

|

х 1 , оС |

50 |

40 |

10,0 |

|

х 2 , % |

65 |

65 |

5,0 |

|

х 3 , ч |

3 |

3 |

1,0 |

*1 – температура при экстрагировании фенольных соединений из корней; 2 – температура при экстрагировании фенольных соединений из надземной части ТО.

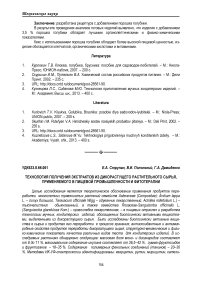

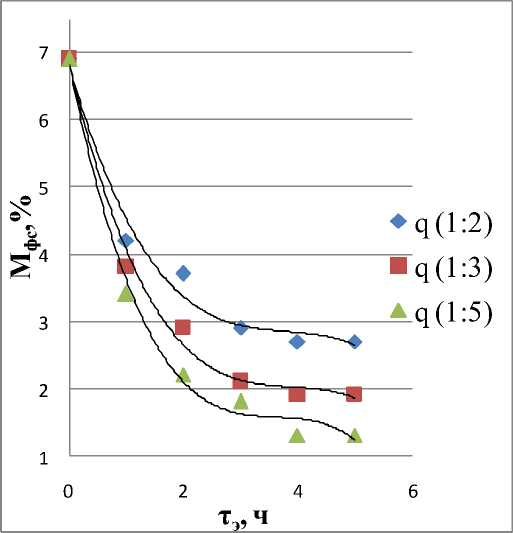

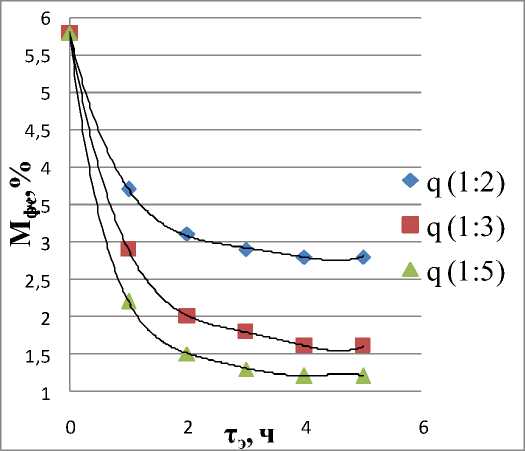

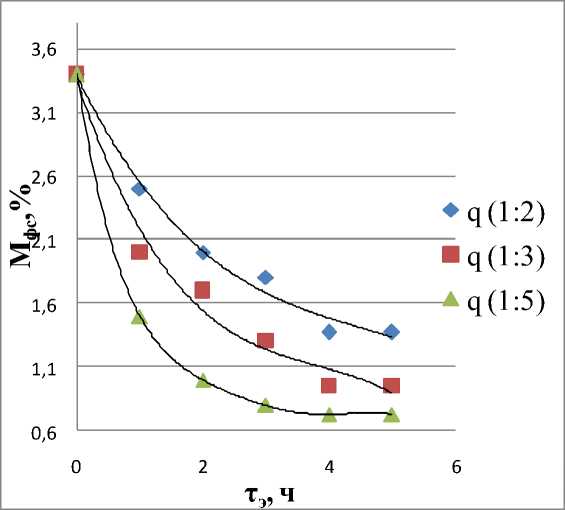

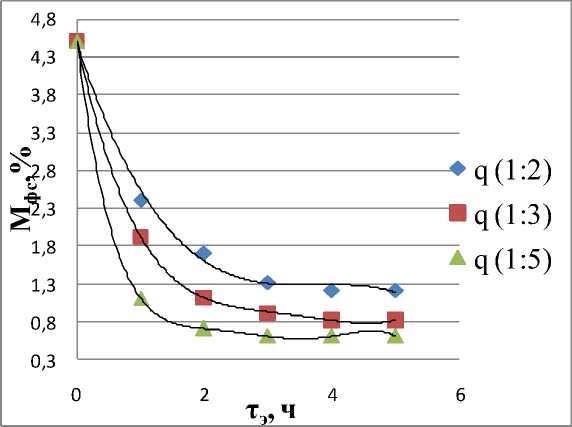

Предварительно проводили опыты по экстрагированию БАВ при постоянных значениях влияющих факторов Х 1 , Х 2 , Х 3 на основном уровне (табл. 2), варьировали значения гидромодуля, принимали q = 1:2; 1:3 и 1:5 – для свежего сырья; q = 1:3; 1:5 и 1:7 – для высушенного сырья. Для повышения эффективности экстрагирования БАВ и увеличения движущей силы этого процесса проводилась предварительная подготовка сырья, включающая измельчение корней в форме стружки толщиной 2–3 мм, длиной 40–60 мм, соцветий и листьев – до размера частиц 3–5 мм и тепловую обработку корней. Бланшировали измельченные корни при температуре 60–65 °С в течение 3 мин. При этом происходит, как известно, инактивация ферментов, денатурация белков протоплазмы, вследствие чего уменьшается диффузионное сопротивление моно- и полимолекулярных мембран и цитоплазмы, что способствует увеличению извлечения фенольных соединений из растительной ткани. Измельченные и бланшированные корни и нарезанную надземную часть сырья заливали раствором этилового спирта в экстракторе. Подготовленное сырье экстрагировали в лабораторном экстракторе непрерывного действия в противотоке. На рисунке 1–4 приведены концентрационные кривые противоточного процесса экстрагирования фенольных соединений из исследуемого дикорастущего сырья. Эффективность экстрагирования определяли по изменению содержания суммы фенольных соединений в сырье.

Рис. 1. Концентрационные кривые противоточного процесса экстрагирования фенольных соединений из корней ЛБ

Получены следующие уравнения регрессии:

q (1:2) у = –0,07х3 + 0,77х2 – 2,98х + 6,81 R2 = 0,981;

q (1:3) у = –0,08х3 + 0,92х2 – 3,61х + 6,82 R2 = 0,991;

q (1:5) у = –0,11х3 + 1,17х2 – 4,29х + 6,83 R2 = 0,993.

Рис. 2. Концентрационные кривые противоточного процесса экстрагирования фенольных соединений из корней ОЛ

Получены следующие уравнения регрессии:

q (1:2) у = –0,07х3 + 0,77х2 – 2,63х + 5,76 R2 = 0,993; (5) q (1:3) у = –0,10х3 + 1,08х2 – 3,67х + 5,75 R2 = 0,993; (6) q (1:5) у = –0,14х3 + 1,42х2 – 4,49х + 5,71 R2 = 0,986. (7)

Рис. 3. Концентрационные кривые противоточного процесса экстрагирования фенольных соединений из корней с корневищами КЛ

Получены следующие уравнения регрессии:

q (1:2) у = –0,01х3 + 0,18х2 – 1,01х + 3,38 R2 = 0,989; q (1:3) у = –0,03х3 + 0,35х2 – 1,48х + 3,38 R2 = 0,979; q (1:5) у = –0,07х3 + 0,69х2 – 2,36х + 3,38 R2 = 0,992.

Рис. 4. Концентрационные кривые противоточного процесса экстрагирования фенольных соединений из надземной части ТО

Получены следующие уравнения регрессии для исследуемых значений q:

q (1:2) у = –0,06х3 + 0,68х2 – 2,56х + 4,46 R2 = 0,995;(11)

q (1:3) у = –0,09х3 + 0,98х2 – 3,31х + 4,46 R2 = 0,995;(12)

q (1:5) у = –0,14х3 + 1,42х2 – 4,24х + 4,39 R2 = 0,978.(13)

Как следует из рисунков 1–4, максимальное снижение содержания фенольных соединений в исследуемом сырье достигается при значениях q = 1:5, экстрагируемость фенольных соединений из высушенного сырья при значениях q = 1:2 менее 20 % [4]. Динамика экстрагирования БАВ из высушенного сырья при значениях q = 1:3; 1:5 и 1:7 аналогична приведенной на рисунках 1–4 для свежего сырья. Максимальная экстракция БАВ из высушенного сырья характерна для q = 1:7. При оптимизации технологических параметров экстрагирования БАВ из свежего и высушенного сырья симплексным методом в начальной серии опытов приняты постоянными значения q = 1:3 – для свежего сырья и q =1:5 – для высушенного сырья. Матрицу исходной серии опытов (табл. 2) – условия проведения первых четырех опытов рассчитывали по формуле xi= хоi + ΔхiХi ,(14)

где = - ; *2 = ; £o ; *з = ; £ .(15)

Δt Δc Δ

Матрица опытов исходного симплекса

Таблица 2

|

Номер опыта |

X 1 |

X 2 |

X 3 |

X 4 |

|

1 |

K 1 |

K 2 |

K 3 |

K 4 |

|

2 |

-R 1 |

K 2 |

K 3 |

K 4 |

|

3 |

0 |

-R 2 |

K 3 |

K 4 |

|

4 |

0 |

0 |

-R 3 |

K 4 |

|

5 |

0 |

0 |

0 |

-R 4 |

Значения кодированных переменных, входящих в таблицу 3, для каждого опыта рассчитывали по формулам

Ki =√ i , у (i+1),

Ri=-Kii, где i – номер факторов в матрице планирования.

Условия начальной серии опытов в кодированных переменных

Таблица 3

|

Номер опыта |

X 1 |

X 2 |

X 3 |

X 4 |

|

1 |

0,5 |

0,289 |

0,204 |

0,158 |

|

2 |

-0,5 |

0,289 |

0,204 |

0,158 |

|

3 |

0 |

-0,578 |

0,204 |

0,158 |

|

4 |

0 |

0 |

-0,612 |

0,158 |

|

5 |

0 |

0 |

0 |

-0,632 |

В таблице 4 приведены технологические параметры процесса экстрагирования и содержание фенольных соединений, выраженное в процентах по отношению к их количеству в исходном сырье (y, %).

Таблица 4

Технологические параметры экстракции и выход фенольных соединений

|

Номер опыта |

x 1 ,oC |

x 2, % |

x 3 , ч |

y,% |

||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

|||

|

1 |

55 |

45 |

66,5 |

3,2 |

69,4 |

68,3 |

|

2 |

45 |

35 |

66,5 |

3,2 |

62,6 |

62,8 |

|

3 |

50 |

40 |

62,5 |

3,2 |

65,0 |

67,0 |

|

4 |

50 |

40 |

65,0 |

2,4 |

62,7 |

64,9 |

|

5 |

50 |

40 |

69,0 |

2,4 |

70,8 |

71,8 |

|

6 |

50 |

40 |

69,0 |

2,9 |

72,0 |

72,0 |

Сравнивая между собой результаты первых четырех опытов, видим, что самый низкий выход фенольных соединений получился в 3-м опыте. Этот опыт исключим из дальнейшего рассмотрения. Заменим его опытом № 5, условия проведения которого рассчитаем по формуле

= ^(^!^\-х ! , (18)

где х* i – значение факторов, при которых выход фенольных соединений минимальный.

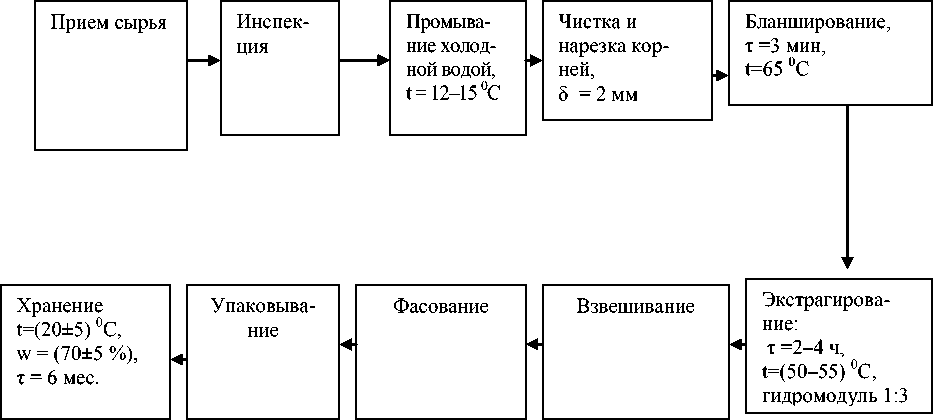

В первом симплексе, образованном опытами № 1, 2, 4, 5, самым неудачным является опыт № 4, его заменим опытом № 6, условия которого найдем, пользуясь формулой (3) и т. д. Дальнейшие исследования показали, что увеличение выхода фенольных соединений не происходит Симплексным методом оптимизированы технологические параметры экстракции, обеспечивающие максимальный выход фенольных соединений около 70 ± 2 % при температуре 50–55 оС (корни) и 40–45 оС (надземная часть), концентрации этилового спирта 70 %об., продолжительность экстрагирования – 2–4 ч, при гидромодуле 1:3 и измельчении корней и корневищ растений до размера стружки толщиной частиц 2–3 мм, соцветиев и листьев до размера пластин 3–5 мм. Водные экстракты получены при этих же технологических параметрах экстрагирования; выход фенольных соединений составил 66,4 %. На основании полученных данных разработана технологическая схема производства экстрактов из корней и корневищ исследуемых растений, включающая входной контроль, мойку, чистку, резку на частицы размером 2–3 мм, приготовление водно-этанольного (70 %-го раствора этилового спирта), экстрагирование при гидромодуле 1:3 для корней и корневищ и 1:5 для надземной части ТО и затем фильтрование экстракта (рис. 5).

Рис. 5. Технологическая схема производства экстрактов из дикорастущего сырья

Выводы

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований предложено решение одна из важнейших народнохозяйственных проблем, связанных с разработкой широкого ассортимента мучных, кондитерских изделий профилактического назначения, обогащенных биологически активными веществами, выделенными из дикорастущего сырья, за счет:

-

1) существенного расширения сырьевой базы предприятий хлебопекарной, кондитерской промышленности за счет использования многолетних травянистых растений семейств Asteraceaе и Rosaceaе (Compositae), обеспечивающих экономию традиционных пищевых сырьевых ресурсов Красноярского края;

-

2) разработки технологической схемы производства экстрактов из корней и корневищ дикорастущего сырья (рекомендованы параметры сушки корней дикорастущего сырья с использованием инфракрасных коротковолновых лучей);

-

3) симплексного метода (оптимизированы технологические параметры экстракции, обеспечивающие максимальный выход фенольных соединений).

Список литературы Технология получения экстрактов из дикорастущего растительного сырья, применяемого в пищевой промышленности и фитотерапии

- Спектрометрический метод количественной оценки содержания полифенолов в сухом экстракте из надземной части донника лекарственного/И.И. Челесова, С.Л. Чубарова, Е.И. Са-канян //Растительные ресурсы. -2000. -№ 1. -С. 22-26.

- Кравченко С.Н., Ветрова Н.Т., Романенко Р.Ю. Регрессионный анализ влияния различных факторов на физико-химические свойства экстрактов растительного происхождения//Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке: мат-лы III Междунар. науч.-техн. конф. -СПб., 2007. -С. 879.

- Гемореологические свойства экстрактов из некоторых растений, содержащих флавоноиды/М.Б. Плотников, А.А. Колтунов, О.И. Алиев //Растительные ресурсы. -1998. -Т. 34. -Вып. 1. -С. 87-90.

- Смирнова Г.Г. Изменение содержания фенольных соединений во время роста яблок//Тр. III Всесоюз. семинара по БАВ плодов и ягод. -Свердловск, 1968. -С. 101-104.

- Сафонов В.В., Саканян Е.И., Лесловская Е.Е. Спектрометрический метод определения содержания суммы флавоноидов в лекарственном сырье караганы колючей//Растительные ресурсы. -2000. -№ 2. -С. 29-35.

- Смирнова Л.П., Первых Л.Н. Количественное определение суммы флаваноидов в желчном сборе//Химико-фармацевтический журнал. -1999. -№ 3. -С. 3-9.