Технология применения дополнительных эргогенических средств для развития специальной выносливости у бегунов-стайеров

Автор: Чмов В.В., Барабанкина Е.Ю., Солопов И.Н.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа эффектов от применения средств направленного воздействия на дыхательную функцию в виде увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию и дозированных задержек дыхания разработана технология развития специальной физической и функциональной подготовленности у бегунов на средние дистанции в подготовительном периоде.

Эргогенические средства, увеличенное аэродинамическое сопротивление дыханию, задержки дыхания, подготовительный период, развитие выносливости

Короткий адрес: https://sciup.org/140125458

IDR: 140125458

Текст научной статьи Технология применения дополнительных эргогенических средств для развития специальной выносливости у бегунов-стайеров

В настоящее время весьма актуализируется проблема всесторонней оптимизации и повышения эффективности тренировочного процесса в спорте. При этом проявляется необходимость оптимизации всех компонентов тренировочной и соревновательной деятельности. В частности проявляется потребность определенной рационализации структурирования тренирующих воздействий и процесса восстановления [1, 3]. Требуется расширение используемых в тренировке средств, в том числе за счет внетренировочных и дополнительных эргогенических воздействий. Необходимы инновационные методики и технологии повышения функциональной и физической подготовленности как в целом, так и отдельных их компонентов и отдельных физических качеств [2, 3, 5, 6].

Одним из важнейших физических качеств в циклических видах легкой атлетики, является двигательная выносливость. В связи с этим в тренировке развитию выносливости, которая рассматривается как базовое физическое качество, должно уделяться и уделяется большое значение [3].

Анализ доступной литературы показывает, что применяемые методики повышения уровня выносливости базируются на валовом наращивании мощности энергопродукции организма посредством совершенствования ее физиологических и биохимических механизмов [4, 5, 6]. Вместе с тем эта цель в большинстве случаев достигается не рациональным путем. При этом практически не учитываются физиологические закономерности развития адаптированности организма, которые к настоящему времени в достаточной мере изучены и описаны.

Исходя из вышесказанного, нами была разработана технология развития выносливости на основе потенцирования воздействий физических нагрузок при использовании дополнительных эргогенических средств в виде увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию и гиповентиляционных режимов дыхания.

На основе литературных данных в подготовительном периоде были выделены общеподготовительный и специально-подготовительный этапы. Продолжительность каждого из этих этапов и всего подготовительного периода определяется количеством и соответственно продолжительностью запланированных в году тренировочных циклов.

На каждом из этапов периода решаются конкретные задачи и используются соответствующие средства – основные тренирующие воздействия и дополнительные эргоге-нические средства.

Произвольная гиповентиляция - уменьшение уровня легочной вентиляции (например, в виде дозированных задержек дыхания), совершенствует устойчивость к гипоксии (а значит, оптимизирует развитие анаэробных механизмов энергообеспечения), мобилизует аэробный механизм энергообеспечения и повышает его эффективность и экономичность. В виду такого физиологического эффекта гиповентиляции, задержки дыхания целесообразно применять в тренировочных программах как на общеподготовительном, так и специально-подготовительном этапах подготовительного периода.

Систематическое использование в тренировке увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию обеспечивает повышение физической работоспособности при сохранении физиологической стоимости и при стабильности напряжения регуляторных механизмов, его целесообразно использовать на специально-подготовительном этапе подготовительного периода.

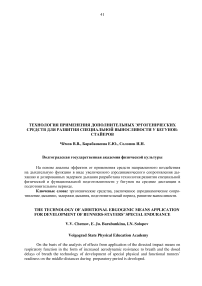

Характеризуя экспериментальную программу развития выносливости по этапам подготовительного периода, следует отметить, что тренировочная работа, проделанная на каждом из них, создает функциональную основу для последующего этапа. Это достигается последовательным решением задач по развитию морфофункциональной мощности (на общеподготовительном этапе), затем повышению функциональной мобилизации – способности по реализации и утилизации достигнутого морфофункционального потенциала организма (в конце первой части общеподготовительного этапа и в начале второй части специальноподготовительного этапа) и повышению функциональной устойчивости и экономизации (во второй части специально-подготовительного этапа подготовительного периода) (рис. 1).

Недели

Рис. 1. Соотношение тренирующих воздействий (в %) по направленности воздействия на различные функциональные свойства в подготовительном периоде тренировочного макроцикла бегунов (ФУс и ФЭк - Функциональная устойчивость и экономизация;

ФМб – функциональная мобилизация; ФМщ – функциональная мощность).

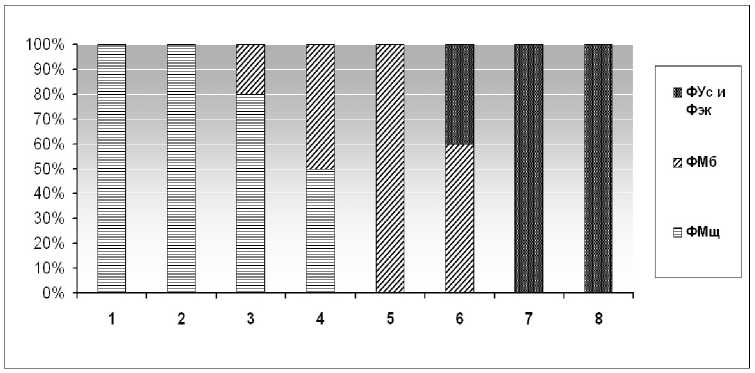

Это обеспечивается соответствующим распределением традиционных физических нагрузок по направленности воздействия на механизмы энергообеспечения, которое предусматривала постепенное снижение доли аэробных упражнений от первой недели к восьмой и прогрессивное увеличение доли анаэробных алактатных и анаэробных гликолитических нагрузок (рис. 2).

Недели

Рис. 2. Соотношение традиционных тренировочных нагрузок (в %) по направленности воздействия на механизмы энергообеспечения в подготовительном периоде тренировочного макроцикла бегунов (Ан-Ал - анаэробные алактат-ные; Ан-Гл – анаэробные гликолитические; Аэ – аэробные).

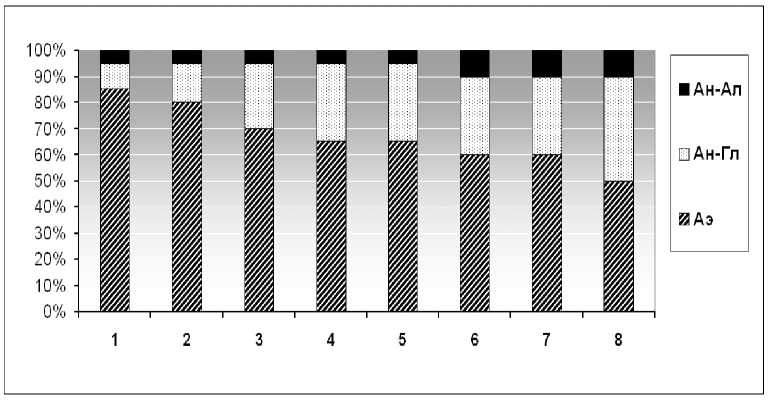

Разработанная технология предусматривает дифференцированное распределение дополнительных средств эргогенического воздействия и потенцирования тренировочно- го эффекта в виде воздействий на дыхательную функцию – гиповентиляции и увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию.

Гиповентиляционные режимы дыхания используются на протяжении всего подготовительного периода. В первую и вторую недели объем тренировочной работы в условиях гипоксии и гиперкапнии составляет соответственно 10 и 15 % от общего объема тренировочной работы. На последующих двух неделях работа при гиповентиляционных режимах дыхания составляет 25%, а, начиная с пятой недели, планомерно снижается с 15% до 10%. С пятой недели подготовительного периода предусмотрены параллельные с гиповентиляцией экспозиции увеличенного аэродинамического сопротивления, которые начиная с 10%, постепенно увеличиваются к восьмой недели до 15 % (рис. 3).

%

Рис. 3. Соотношение объема экспозиции различных эргогенических средств (в % от общего объема тренировочных нагрузок) в подготовительном периоде тренировочного макроцикла бегунов (АС - аэродинамическое сопротивление дыханию; ЗД – задержки дыхания, создающие условия гипоксии и гиперкапнии).

Таким образом, начиная с третьей недели подготовительного периода общий объем тренировочной работы на фоне использования дополнительных эргогенических средств не превышает 25%, что в полной мере соответствует рекомендациям, приводимым в литературе (И.Н. Солопов, 1988, 2004; А.И. Шамардин, 2000; А.А. Шамардин и др., 2008; Е.П. Горбанева, 2008, 2012).

Результаты исследования

Итоги всего педагогического эксперимента в целом позволяют заключить, что экспериментальная технология организации тренирующих средств, дифференцированных по направленности воздействия и соответственно основным задачам каждого этапа подготовительного периода, позволяет формировать в заданной последовательности функциональные свойства и качества организма и обеспечивает более существенный рост функциональной и специальной физической подготовленности бегунов на средние дистанции.

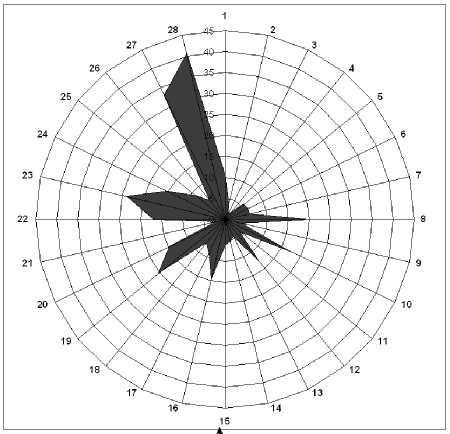

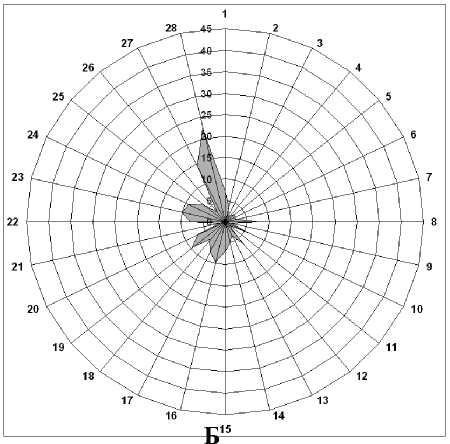

На рисунке 4 представлена сравнительная динамика изучаемых показателей в контрольной и экспериментальной группах за весь подготовительный период.

Из представленного рисунка можно видеть, что суммарный прирост всех изучаемых показателей в экспериментальной группе существенно больше, чем прирост в контрольной группе.

Анализ темпов прироста всех показателей физической подготовленности отдельно по этапам педагогического эксперимента показывает следующее (рис. 4).

Рис. 4. Прирост показателей специальной физической и функциональной подготовленности в экспериментальной (А) и контрольной (Б) группах за весь подготовительный период (в % к исходным величинам).

(1 - Бег 30 м с ходу; 2 - Бег 60 м по движению; 3 - Бег 100м; 4 - Бег 150 м по движению; 5 - Бег 800 м; 6 - Бег 1500 м; 7 - Бег 2000м; 8 -ИВ800 м; 9 – КВ 800 м; 10 - ИВ1500 м; 11 - КВ1500 м; 12 - Прыжок в длину с места; 13 - Тройной прыжок с места;14 - Бросок ядра двумя руками снизу вперед; 15 - Жим штанги лежа; 16 - Приседание со штангой; 17 - Рывок штанги; 18 - ЧСС покоя; 19 - PWC 170 ; 20 – МПК; 21 - ЧСС мпк; 22 - КП мпк; 23 - СДМ вд.; 24 – СДМ выд.; 25 – ЖЕЛ; 26 – МВЛ; 27 - ЗД вд.; 28 - ЗД выд.).

В экспериментальной группе прирост большинства параметров физической подготовленности был практически одинаковым по размеру как на общеподготовительном, так и на специально-подготовительном этапах подготовительного периода. Вместе с тем, ряд показателей имел более высокие темпы прироста на специальноподготовительном этапе подготовительного периода.

В то же время в контрольной группе рост физических кондиций имел несколько больший размер на общеподготовительном этапе подготовительного периода.

Точно такой же анализ, но уже параметров функционального состояния и функциональной подготовленности, показал, что в экспериментальной группе наибольшие размеры практически всех функциональных показателей обнаружились на общеподготовительном этапе подготовительного периода.

В контрольной группе динамика показателей функциональной подготовленности была аналогично той, что наблюдалась и в показателях физической подготовленности – прирост был несколько большим на общеподготовительном этапе.

Заключение

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что поэтапное формирование функциональных свойств в физиологически целесообразной последовательности при параллельном целенаправленном использовании дополнительных средств эргогенического действия, в виде влияний на дыхательную систему и состояние газового гомеостаза организма, усиливающих тренирующие воздействия, и потенцирует тренировочный эффект, позволяет более эффективно повышать уровень специальной физической и функциональной подготовленности в подготовительном периоде и является фактором рационализации подготовки бегунов.

Список литературы Технология применения дополнительных эргогенических средств для развития специальной выносливости у бегунов-стайеров

- Апанасенко, Г. Л. Процессы восстановления после физической нагрузки -новая концептуальная модель/Г.Л. Апанасенко, Д.М. Недопрядко//Физиологические факторы, определяющие и лимитирующие спортивную работоспособность: Тезисы доклада XVI Всесоюзной конференции по физиологии мышечной деятельности. -М., 1982. -С. 12-14.

- Горбанева, Е.П. Повышение функциональной экономизации организма посредством целенаправленного использования эргогенических средств/В.В. Чёмов, И.Н. Солопов//Физиологические и педагогические аспекты функциональной подготовки в спорте и физическом воспитании. -Волгоград, 2009. -С. 41-49.

- Дольник, Ю.А. Рациональная последовательность развития специальных физических качеств у квалифицированных спортсменов в циклических видах спорта (на выносливость)/Ю.А. Дольник//Развитие выносливости в циклических видах спорта: тез. докл. всес. науч.-практ. конф. -М., 1987. -С. 52-56.

- Миняев, В.И. Произвольное управление дыханием/В.И. Миняев//Физиология дыхания (Основы современной физиологии). -СПб.: Наука, 1994. -С. 500-523.

- Солопов, И.Н. Физиологические эффекты методов направленного воздействия на дыхательную функцию человека/И.Н. Солопов. -Волгоград, 2004. -220 с.

- Шамардин, А.А. Применение эргогенических средств в подготовке спортсменов/В.В. Чёмов, А.И. Шамардин, И.Н. Солопов. -Саратов: Научная книга, 2008. -209 с.