Технотронная фаза модернизации и критические технологии: особенности реализации в России

Автор: Попов А.И., Цыдыпов Р.Ж.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4 (67), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье интерес к модернизации в нашей стране рассмотрен через призму инновационного пути развития, который приобрел особую актуальность в последние годы. Раскрыты сущностные основы критических технологий, приведен иностранный и отечественный опыт работы с критическими технологиями. Авторы выявили, что в процессе реализации критических технологий в России можно выделить три этапа. Анализ этапов разработки и использования критических технологий показал, что за последние 20 лет в этой сфере мало что изменилось. В основном деятельность правительственных органов была направлена на формирование и уточнение списков новейших технологий, а именно формирование перечня критических технологий (2011-2005), пересмотр и сокращение списка критических технологий (2005-2010) и дальнейшее уточнение списка технологий (2010-2015). Сделан вывод, что в России наступает технотронная фаза модернизации. При этом отмечается, что технотронная фаза состоит из нескольких ступеней. Во-первых, это электрификация всей страны, во-вторых, электронизация и, в-третьих, автоматизация.

Технотронная экономика, технотронная модернизация, технологические уклады, критические технологии, этапы становления критических технологий

Короткий адрес: https://sciup.org/142228407

IDR: 142228407 | УДК: 330.85

Текст научной статьи Технотронная фаза модернизации и критические технологии: особенности реализации в России

В настоящее время в индустриально развитых странах, отличающихся широким использованием высокопроизводительной техники, переход на инновационные технологии рассматривается как необходимое условие обеспечения высоких темпов роста и устойчивого развития.

Инновационная направленность развития отличается нацеленностью на использование научного труда для получения таких конечных результатов, которые удовлетворяют запросы потребителя. По существующим оценкам, в развитых странах от 50 до 90 % роста валового внутреннего продукта обеспечивается инновациями и технологическим прогрессом [1].

Особую актуальность инновационный путь развития в нашей стране приобрел в последние годы. Это связано с тем, что рыночный фундаментализм 1990-х гг. привел к полному разрушению промышленного потенциала страны. Крупные достижения отечественной экономики в последнее время были утрачены в силу невостребованности. Промышленные предприятия как производители и потребители средств производства были ликвидированы, а удовлетворение потребностей стало осуществляться за счет импорта. В целом итоги работы российской экономики за последние годы довольно емко охарактеризовал директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте проф. С.Д. Бодрунов: «Парадоксально, но значительный зарубежный опыт в этой сфере гораздо ближе к опыту плановой экономики СССР, чем к механизмам, использованным на протяжении 20 последних лет в якобы рыночной экономике постсоветской России. В нашей стране не только советский, но и зарубежный опыт интеграции науки, образования и производства, несмотря на декларируемую приверженность «стандартам цивилизованного мира», до сих пор очень мало востребован» [2].

Если рассматривать зарубежный опыт, то следует подчеркнуть, что в современных условиях западные страны перешли к новому этапу инновационного развития экономики: на начальном этапе распространение нововведений осуществлялось путем отдельных инноваций в виде «точечного внедрения». На втором этапе происходит переход от «точечного внедрения» отдельных инноваций к системе продуктов высоких технологий и созданию наукоемких отраслей.

В настоящее время в индустриально развитых странах обычно выделяются два вида наукоемких производств: во-первых, наукоемкие производства с технологиями «высокого уровня» ( high-level ); во-вторых, наукоемкие производства с «ведущими» ( leading edge ) наукоемкими технологиями. В нашей стране термин «ведущие технологии», как правило, используется при характеристике ключевых технологий, к числу которых обычно относят «критические технологии».

Рассматривая сущностные основы критических технологий, следует подчеркнуть, что понятие «критичность» определяется важностью сферы применения, приоритетностью развития науки и техники, соединяющей политические цели с вариантами высоких технологий.

Первоначально понятие «критические технологии» было использовано в период разработки технологической политики оборонного характера во второй половине XX в. Советским Союзом и США. В этот период авторами этих стран выдвигались две задачи, связанные с реализацией оборонительной стратегии:

-

1. Сохранять развитие освоения новых технологических достижений и не допускать отставания отечественного оборонного производства.

-

2. Обеспечить концентрацию интеллектуальных и инвестиционных ресурсов за счет снижения уровня дублирования научно-технических разработок оборонного характера.

В СССР в конце 1980-х гг. создается Научный совет по проблемам научно-технического и социально-экономического прогнозирования при Президиуме АН СССР и Государственном комитете СССР по науке и технике под руководством вице-президента АН СССР В.А. Котельникова и академика А.И. Анчишкина, результатом работы которого явилась «Комплексная программа научно-технического развития СССР на 1991-2010 гг. (по пятилеткам)» (КП НТП).

Реализацию КП НТП намечалось провести в 2 этапа. На первом этапе предполагалось решить две задачи: «обеспечение режима интенсивного ресурсосбережения» и «создание предпосылок для разработки и внедрения принципиально новых технологий».

На втором этапе планировалось «реальное осуществление научно-технической революции на основе нового режима воспроизводства». Здесь уже предполагалось перейти к формированию «нового структурообразующего ядра» народного хозяйства, состоящего из «передовых наукоемких отраслей», включая электронную промышленность, производство ЭВМ, информационных систем и т.д. [3].

Комплексное прогнозирование стало использоваться многими странами. Так, в США стали составлять списки тех критических технологий, которые могут оказывать определяющее влияние на повышение эффективности производства практически всем отраслям, выпускающим промышленную продукцию. Более целенаправленная программа была принята в Японии и получила название «Техника прогнозирования Делфи». Учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, здесь пошли по пути сужения научно-технологических направлений, использовали так называемый селективный отбор.

Следует отметить, что в целом в последние годы во всех развитых странах стали наиболее активно использоваться форсайт-методы при разработке комплексных программ развития. Это обусловлено тем, что предвидение научно-технологического развития превратилось в решающий фактор инновационной политики в русле мировой экономической стратегии.

В России в процессе реализации критических технологий можно выделить три этапа. На первом этапе (2001-2005) на фоне общего спада в экономике, вызванного структурной перестройкой, принят первичный список критических технологий.

Этот этап можно назвать периодом формирования перечня критических технологий. В Российской Федерации с переходом на рыночные методы хозяйствования впервые приоритетные направления и перечень критических технологий были сформулированы в 1996 г. В 2002 г. был принят документ, включающий 9 приоритетных направлений и перечень из 52 критических технологий. В 2004 г. перечень приоритетных направлений был сокращен до 7, а перечень критических технологий – до 33, охватывающих такие перспективные области, как компьютеризированные технологии передачи, обработка и защита информации; технологии производства программного обеспечения, биоинформационные технологии, нанотехнологии и наноматериалы и т.д.

Реформа науки, проводимая в России, и активный переход к системе научных исследований, проводимой на базе университетов, привели к созданию разрозненной модели координации научных исследований. В сложившейся модели определение цели и ожидаемых результатов было заменено системой демократических процедур сбора и оценки предложений по тематикам исследований с научных лабораторий и отдельных исследователей.

На втором этапе (2005-2010) пересмотр и сокращение списка критических технологий позволили более не распылять сокращающееся финансирование и сосредоточить усилия на меньшем количестве технологий, что несколько повысило результативность разработок.

Однако в связи с разделением между ведомствами функций формирования государственной политики в области науки, мониторинга эффективности научных исследований, управления исследованиями и их реализацией определить ключевые направления развития фундаментальных исследований окончательно не удалось.

Третий этап (2010-2015) характеризовался тем, что происходило дальнейшее уточнение списка технологий.

Таким образом, разработка и использование передовых производственных технологий, позволяющих оптимизировать производственные процессы и существенно повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, входят в число ключевых факторов развития инновационной экономики.

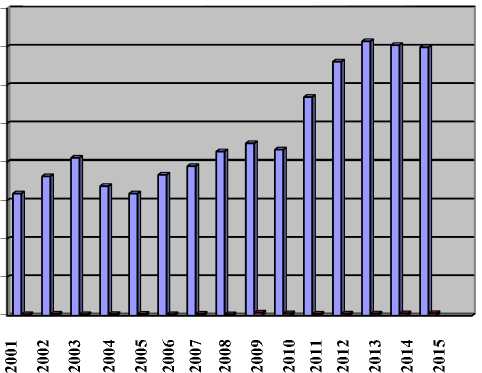

Государственная политика, связанная с формированием отечественной системы инноваций, начала демонстрировать небольшие положительные результаты (рис.).

Основной

□ Всего, ед

□ Принципиально новые, %

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Рисунок – Число разработанных передовых производственных технологий в 2001-2015 гг.* * Источник [4].

Как видно из рисунка, количество передовых производственных технологий, разработанных в России в 2015 г., выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2001 г. и составило в абсолютном выражении 1398 единиц. Наметившийся в 2011–2013 гг. рост числа разработанных передовых производственных технологий вновь замедлился в 2014–2015 гг. На этом фоне несколько увеличилась интенсивность создания принципиально новых технологий (не имеющих мировых аналогов), удельный вес которых в 2012 г. превысил отметку в 10 % и продолжает расти.

Наиболее динамичными направлениями можно считать технологии производства, обработки и сборки, которые объединяют отдельные машины и оборудование с цифровым и компьютерным управлением, гибкие производственные элементы, лазеры для обработки материалов, простые и сложные роботы и др. Они составляют 39,2 % от всех разработанных в 2015 г. передовых производственных технологий. На втором месте – технологии проектирования и инжиниринга (25,7 %), объединяющие преимущественно разнообразные методы компьютерного моделирования, использование его результатов для контроля за оборудованием и производственными процессами, а также цифровое представление результатов в логистике. Далее следуют технологии связи и управления (16,6 %), включающие программируемые логические контроллеры, локальные сети, системы обмена электронной информацией с поставщиками и потребителями, системы высокоскоростной проводной и беспроводной связи и др.

Анализ этапов разработки и использования критических технологий показал, что за последние 20 лет практически в этой сфере мало что изменилось. Начиная с 1996 г. правительственные органы занимались формированием и уточнением списков новейших технологий.

Известно, что переход к шестому технологическому укладу невозможен без развития таких прогрессивных направлений, как, например, создание и использование компьютеризированных технологий передачи информации. Актуальной является проблема освоения цифровых информационных технологий. Особенность этого направления состоит в том, что новая программа индустриализации предполагает не разрушение «старых» традиционных отраслей, а их трансформацию путем «обновления» за счет новых производств, встраиваемых в существующий индустриальный «каркас».

В последние время разворачивается программа перемещения центра информационнокомпьютерных технологий из финансовой сферы в реальный сектор экономики.

Наступает технотронная фаза индустриализации. Что это такое? Если говорить об индустриализации, то обычно имеют в виду доиндустриальный, индустриальный и постиндустри- альный периоды. Доиндустриальный период – это аграрная стадия, индустриальный – преобладает машинное производство; следующий - более высокий уровень, который называют постиндустриальным, или обществом, основанным на знаниях, или наукоемким.

Стоит сказать, что на протяжении всей истории индустриализации экономические производственные реформы проводились всегда, начиная с первобытного общества. Вначале был каменный век, потом железный, потом век пара, потом век электричества, ну и, наконец, мы подошли к постиндустриальному веку.

В этом контексте очень важны структурные составляющие. Известно, что К. Маркс для обеспечения сбалансированного развития предложил все производство представить в виде двух подразделений: все хозяйство делилось на производство средств производства и производство предметов потребления. А. Фишер и К. Кларк в 1930-х гг. предложили теорию трех секторов народнохозяйственного развития экономики: первый (или первичный) отрасли, связанные с добычей и использованием естественных ресурсов; второй (или вторичный) сектор включает отрасли обрабатывающей промышленности; третий (третичный) сектор включает отрасли услуг.

В Китае на сегодня используются три структурных подразделения: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, но китайский вариант отличается от других. Кларк в основу брал рыночную экономику, а в Китае, с одной стороны, структура коррелирует с идеей Кларка, а с другой – принят рыночный подход с сохранением государственного планирования базовых отраслей.

Еще один пример. В первые годы советской власти была проблема – по какому пути пойти: рыночному или плановому. Так, Г.А. Фельдман предложил разделить весь общественный продукт на два сектора: первый сектор включает капитальные товары; второй – потребительские. Он установил, что в процессе взаимодействия высокий экономический рост обеспечивается при условии, что большая часть капитала должна направляться в производство средств производства.

В настоящее время в экономической литературе теория двух секторов, предложенная Фельдманом, широко используется, в том числе и в зарубежной практике. На кафедре общей экономической теории и истории экономической мысли СПбГЭУ по предложению Д.Ю. Миропольского тоже используется двухсекторная модель. Но при ее построении использован другой подход: под двумя секторами имеются в виду традиционный и пионерный. Традиционный – это существующая промышленность, а пионерный основан на широком использовании нововведений.

Если исследовать эти секторы, то обязательно рассматривается превращение рыночного в плановый и, наоборот, плановой экономики в рыночную. Использование этой модели позволяет, во-первых, выявить долю пионерного сектора, во-вторых, обосновываются источники получения средств, за счет которых можно расширять сферу наукоемкой продукции, в-третьих, доказана необходимость более широкого использования плановых методов ведения хозяйства при переходе к шестому технологическому укладу. Это связано с тем, что при создании пионерной продукции в воспроизводственную схему добавляются новые стадии воспроизводства, включающие: фундаментальные исследования (ФИ); прикладные исследования (ПИ); разработку новых образцов (РО); экспериментальную апробацию (ЭА); освоение.

В результате создание новой продукции отличается от традиционного производства дополнительными фазами воспроизводственного процесса, которые характеризуются крупными вложениями капитала. Их осуществление возможно в основном при поддержке государственными структурами путем централизованного планирования.

Следует отметить, что в докладе С.Ю. Глазьева была изложена сущностная основа формирования VI технологического уклада, которая сводится к технотронной модернизации. Речь идет о выборе ядра, в качестве базиса которого берутся наиболее современные высокотехнологичные производства из числа критических технологий. Они дополняются сопряженными производствами, которые по техническому уровню соответствуют ключевым факторам ядра. Такой принцип использовался в советский период при создании моногородов.

Когда говорится о технотронных фазах индустриализации? Сейчас началось постепенное восстановление разрушенного хозяйства. Это обычная индустриальная стадия. В целом выделяются несколько фаз: во-первых, когда говорится о технотронной фазе индустриализации, то имеется в виду, что вначале необходимо восстановить разрушенные элементы. Далее была предложена схема восстановления. Первая фаза – восстановительная: надо восстановить хотя бы те элементы, которые у нас еще сохранились, элементарно восстановить промышленность. Вторая стадия – необходимо создать основу для индустриализации. Например, без мощной промышленности никакой индустриализации не осуществить – не будет ни индустриального, ни постиндустриального государства. Поэтому важно создание этой базы. И, наконец, следующая стадия поступательного развития – постиндустриальная – это технотронная фаза.

Технотронная фаза состоит из трех этапов. Например, индустриализация в советские годы началась с электрификации, которая состояла из двух ступеней.

Первая ступень – мускульная сила человека заменяется электричеством, например на прядильном производстве сначала была ручная прялка, которую заменила машина с электродвигателем.

Вторая ступень – электронизация: машина берет на себя выполнение не только физических усилий, но и интеллектуальных, управленческих операций. Электронная техника внедряется в промышленное производство, и программируются управленческие функции. На этом этапе, например в машиностроении, создаются оцифрованные программные обрабатывающие центры. В результате на место токарей-станочников приходят программисты. Такие программы стали создаваться 10-15 лет назад. На начальной стадии ЭВМ использовались в банковской сфере, в настоящее время программирование с ЭВМ стало внедряться в производство. В итоге машина берет на себя управленческие операции, что является базовым положением технотронной фазы.

На следующей фазе появляется полная автоматизация и компьютеризация производства. Компьютеризация и электрификация – это разные сферы. Электрификация – это фактически машинизация производства в виде повсеместного внедрения электродвигателей, с помощью которых выполняются операции, приводящие в движение различные машины, механизмы, приборы. Она может существовать без автоматизации, поэтому является предыдущей фазой.

Автоматизация – это уже более высокий и более сложный уровень развития производительных сил. Автоматизация предполагает выполнение с помощью машин не только двигательных, но и управленческих операций. Выполнение последних осуществляется преимущественно путем использования микропроцессоров, которыми в современных условиях оснащены многие механизмы и приборы как производственного, так и непроизводственного характера.

В итоге технотронный уровень развития имеет следующие особенности: наука превращается в производительную силу, реальный сектор превращается в наукоемкое производство, господствует интеллектуальный потенциал, полностью осуществляющий воспроизводственный процесс.

Список литературы Технотронная фаза модернизации и критические технологии: особенности реализации в России

- Панченко Е.А. Венчурное предпринимательство в современных российских условиях: особенности развития // Современные технологии управления. - 2012. - № 12 (24) [Электронный ресурс]. - URL: http://sovman.ru/article/2410

- Бодрунов С.Д. Интеграция производства, науки и образования: прошлое, настоящее, будущее // Интеграция производства, науки и образования российской экономики: сб. материалов междунар. конгресса «Возрождение производства, науки и образования в России: вызовы и решения» / под общ. ред. С.Д. Бодрунова. - М.: ЛЕНАНД, 2015. - С. 29.

- Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1991-2010 годы. Введение. - М., 1998. [Электронный ресурс]. - URL: http://ecfor.ru/index.php?pid=history

- Сведения о разработке и использовании передовых производственных технологий (ф. № 1-технологии). - М.: Госкомстат России, 2001-2015 (по годам).