Текст и перевод Владимира Набокова через призму стилеметрии

Автор: Орехов Борис Валерьевич

Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu

Рубрика: Русская литература

Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье проблематизируется понятие стиля в текстах В. Набокова, рассматриваемое в контексте его собственных высказываний об этой стороне литературного творчества и следующей за ним исследовательской традиции. Другим важным понятием специалистов по Набокову является перевод, которому писатель также уделял много внимания. Обычный подход к этим двум сторонам творческой деятельности Набокова состоит в каталогизации частных наблюдений. В настоящей статье предлагается рассмотреть стиль и перевод в контексте стилеметрии. Стилеметрия - научная дисциплина, рассматривающая стиль как набор исчислимых параметров. Современные стилеметрические подходы (самый авторитетный - Delta Берроуза) позволяют сравнивать тексты между собой, ориентируясь на распределение частотных служебных слов. Это дает возможность поставить три важных исследовательских вопроса: 1) насколько по стилю похожи оригинальные английские романы писателя и переводы русских романов Набокова на английский? Ответ: эти корпуса текстов представляют собой самостоятельные наборы текстов за исключением английского перевода романа «Отчаяние»; 2) насколько по стилю похожи оригинальные русские романы писателя и переводы его англоязычных романов? Ответ: это самостоятельные корпуса за исключением сходства автоперевода «Лолиты» и «Дара»; 3) насколько проявляет себя творческая индивидуальность Набокова при переводе на английский язык «Героя нашего времени»? Ответ: как обычно бывает в таких случаях, переводческая индивидуальность становится «невидимой» и ее заглушает авторский сигнал.

В.в. набоков, перевод, стиль, стилеметрия, delta

Короткий адрес: https://sciup.org/149139232

IDR: 149139232 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_200

Текст научной статьи Текст и перевод Владимира Набокова через призму стилеметрии

«Перевод» и «стиль» - ключевые термины набоковедения. И то и другое пользуется особым вниманием экспертного сообщества, что едва ли случайно: набоковеды следуют в этом за своим объектом изучения, который и в самом деле декларировал интерес к вопросам перевода и стиля. В обширном наследии автора «Лолиты» рассыпаны его многочисленные замечания, с одной стороны, о возможных стратегиях и качестве художественного перевода, с другой, о преимуществе в литературе стиля над содержанием: «The best part of a writer’s biography is not the record of his adventures but the story of his style» [Nabokov 1990, 154-155] ('Главное в биографии писателя не описание его приключений, а история его стиля’) и др. Перевод и стиль находят друг друга в исследовании стиля переводов. Таким образом, тематика настоящей статьи, кажется, не должна претендовать на новизну.

Однако, опять-таки в духе самого Набокова, ценившего индивидуальное и уникальное в противовес общему и среднестатистическому, филологический анализ его собственной переводческой практики главным образом затрагивает частные (или просто плохо генерализуемые в силу специфики материала) наблюдения над тем, как на другом языке передаются реалии, языкозависимые художественные детали или различные элементы языковой игры [Розенгрант 2002; Фролов 2016]. Вот характерный пример: «Перевод романа “Лолита” изобилует фразеологизмами с русской специфичностью, игра слов и аллюзии построены на ассоциациях русских читателей. Самый широкоупотребительный вид перевода - контекстуальный, частотны и случаи вольного перевода» [Хованская 2005, 21].

При всей несомненной научной ценности такого накопительного фонда наблюдений ясно, что их трудно обобщить таким образом, чтобы создать консистентное описание собственно переводческого стиля, поскольку методология описания исходит из уникальности каждого творческого решения переводчика. В результате мы будем иметь набор фактов, в худшем случае случайный, а в лучшем таких, связи между которыми не пред-

ставляются научно обоснованными.

В этой статье я предложу иной подход, вызывающе контрастирующий с эстетическими принципами самого Набокова и с зависимой от них традицией набоковедения, поскольку этот подход основан на статистических подсчетах, сделанных на больших текстовых массивах, и исходит из методологической посылки существования закономерностей, которые возможно с помощью таких подсчетов найти. В истории науки эти два полярных подхода к материалу получили название идиографического и номотети-ческого. Первый стремится к описанию уникальных явлений, не пытаясь их обобщать, или, по крайней мере, не предполагая, что такое обобщение должно быть обязательным. Второй стремится к формулировке закономерностей, управляющих наблюдаемым материалом, поскольку исходит из идеи, что эти закономерности «можно вывести путем эмпирического анализа и индуктивного обобщения» [Валлерстайн 2018, 65]. Идиогра-фический и номотетический подходы к настоящему моменту находятся в паритетных отношениях, доминируя каждый в своих научных областях (первый в гуманитарных, второй - в естественных и социальных науках), но наиболее оптимистично настроенные ученые находят концептуальные основания для их объединения. Так, математик А.Н. Колмогоров считал, что «массовые случайные явления в своем совокупном действии создают строгие закономерности. Само понятие математической вероятности было бы бесплодно, если бы не находило своего осуществления в виде частоты появления какого-либо результата при многократном повторении однородных условий» [Колмогоров 1986, 4].

Основным инструментом в моей работе станут достижения стилеме-трии, т.е. исследовательской области, трактующей стиль как объект, разлагаемый на параметры, каждый из которых можно выразить количественно. Измерив значения параметров, мы получим измерение стиля текста или автора. В истории стилеметрии в качестве таких параметров предлагались различные атрибуты от буквенной длины слова до распределения знаков препинания, но в настоящее время мировой state of the art в области цифровых гуманитарных наук - это метод Delta [Burrows 2002]. Только за последние несколько лет вышли десятки работ, развивающих методику стилеметрического анализа, основанного на Delta, и подтверждающих его эффективность [Gladwin et al 2017; Ilsemann2018]. Постепенно он находит свое применение и в практике отечественных исследователей [Скоринкин, Бонч-Осмоловская 2016; Великанова, Орехов 2019; Орехов 2020].

Метод основан на предположении, что в тексте большого объема распределение частотных слов (т.е. служебных, а значит, не зависящих от тематики анализируемого текста) не случайно. Это распределение несет отпечаток авторской индивидуальности, которая и отождествляется в гуманитарной науке со стилем (по афоризму Бюффона «стиль - это человек»), Сама идея, что «авторский сигнал» может быть уловлен при анализе распределения служебных слов, давняя: к ней обращались ученый-энциклопедист Н.А. Морозов, исследователи проблемы авторства «Тихого

Дона» Т.Г. Фоменко и В.П. Фоменко и др. Но Дж. Берроуз в своей работе предложил особенный способ подсчета, который и показал убедительные результаты прежде всего в задачах определения авторства. Благодаря подсчетам частотных слов по формуле Берроуза Delta позволяет измерить стилистическое расстояние между текстами исследовательского корпуса, и эмпирическая закономерность заключается в том, что между текстами, написанными одним человеком, это расстояние будет наименьшим.

Однако у Delta есть широкие перспективы применения и за пределами области количественной атрибуции. Так, уже заметное время метод используется при исследовании художественных переводов [Rybicki 2012; Rybicki 2013]. В общем случае Delta показывает стилистическую близость текстов, принадлежащих в оригинале одному автору, даже если над ними работали разные переводчики: «сила авторского сигнала делает индивидуальный стиль переводчика невидимым» [Hoover 2019]. Мы можем реконструировать внутренний механизм описываемого явления как следование в переводе авторской фразе, содержащей некоторый набор служебных слов, более-менее с тем же распределением передаваемый на другом языке.

Эти исходные положения позволяют задать несколько релевантных для набоковедения, истории литературы (в той ее части, которая обращена к истории стиля) и переводоведения исследовательских вопросов, которые в силу очевидных обстоятельств (автор создавал оригинальные произведения на обоих языках и переводил с обоих языков) могут получить ответ только на материале наследия В.В. Набокова.

Первый такой вопрос касается консистентности стиля англоязычных романов писателя и английских переводов ранних произведений, написанных на русском языке. Переводы на английский выполнялись в конце 1950-х - 1960-х гг, когда Набоков уже приобрел известность как американский писатель. Стилеметрия поможет проследить, насколько отличается стиль русскоязычной прозы писателя в переводе и его же оригинальной английской прозы. Если Набоков при переходе на другой язык сохранил ядро своего стиля, выраженное в распределении служебных слов, Delta покажет, что стилистическая дистанция между оригинальными и переводными текстами Набокова меньше, чем между переводами Набокова и переводами других авторов.

Одним из ключевых обстоятельств в данном случае будет состав исследовательской выборки. Очевидно, что в нее должны быть включены жанрово сходные сочинения иноязычных авторов (чтобы жанровый сигнал не зашумлял авторский), приблизительных современников Набокова, переводившихся на английский примерно в то же время (1950 - 1970-е), что и романы русского писателя. Кроме того, полезными могут оказаться и другие тексты переводчиков Набокова на английский.

В нашу выборку вошли «Загадка доктора Хонигбергера» и «Серам-порские ночи» М. Элиаде (1907-1986), переведенные У.А. Коатсом (1970), «Путешествие на край ночи» и «Север» Л.-Ф. Селина (1894-1961) в пере-

воде Р. Мангейма (1952, 1972), «Ревность» и «В лабиринте» А. Роб-Грийе (1922-2008) в переводе Р Ховарда (1965). Существенно, что сам скупой на похвалы Набоков называл Роб-Грийе великим французским писателем [Nabokov 1990, 4]. Кроме того, в корпус помещены «Мастер и Маргарита» (1967), «Белая гвардия» М. Булгакова в переводе М. Гленни, переводчика «Машеньки», и «Собачьего сердца» и «Мастер и Маргарита» того же автора в переводах А. Наймана (1990), Р. Пивира и Л. Волохонски (1997), а также «Доктор Живаго» Б. Пастернака тех же переводчиков (2010) и в переводе М. Хейворта и М. Харари (1958) [Eliade 1970; Celine 1976; Celine 2006; Robbe-Grillet 1965; Bulgakov 1967; Bulgakov 1990; Bulgakov 1997; Pasternak 2010, Pasternak 1958].

Английский язык Cluster Analysis

________I Pevear_MasterMargarita

I Glenny_MasterMargarita

Glenny_TheWhiteGuard

IgakovHeartOfaDog

_____________। Pevear DoctorZhivago

' PasternakDoctorZhivago

■ Ha6oKOB_Gift

__П Набоков Defence

|__I Ha6oKOB_KingQueenKnave

' Ha6oKOB_Glory

—. Набоков Invitation

___I Набоков Магу

' Ha6oKOB_Laugh ter! nTheDark

I Nabokov_LookAtTheHarlequins Ji Nabokov Ada

।— - Nabokov_PaleFire

— I Nabokov Pnin

' Nabokov TransparentThings

_____г Nabokov_Lolita

* Nabokov_BendSinister

_______I Nabokov TheRealLite

* Ha6oKoe_Despair

Eliade_TheSecretofDrHonigberger

Eliade NightsAtSerampore

। Celine_North

~ C6line_JoumeyToTheEnd

I Robbe.GrilletLabyrinth

I Robbe Grillet_Jealousy

I------------Г

3.0 2.5

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

500 MFW Culled @ 0% Classic Delta distance

Рис. 1. Иерархическая кластеризация англоязычных текстов и переводов В.В. Набокова

Такой набор объясняется следующими соображениями. Тексты других иноязычных писателей, которые переводились приблизительно в то же время, что и Набоков, требуются, чтобы определить, отличает ли Delta стиль переводов Набокова от стиля переводов его писателей-современников, творивших на других языках (французском и румынском). Романы Булгакова нужны для выявления, что окажется сильнее - авторский сигнал русского писателя или переводческий сигнал М. Гленни. Произведения Пастернака приобщены к корпусу, чтобы вычленить языковой сигнал, т.е. способность Delta различать тексты, изначально (до перевода) написанные на русском языке.

Так как таблицу со всеми значениями расстояний между текстами обозревать неудобно, сделаем иерархическую кластеризацию, которая позволит наглядно рассмотреть отношения в корпусе, выявленные с помощью Delta (см. рис. 1). Ключ к интерпретации визуального представления этой кластеризации в том, что наиболее близкие тексты оказываются соседними листьями на ветках дерева.

Рациональность распределения, показанного на рис. 1, подтверждается тем, что Delta безошибочно свела вместе тексты, принадлежащие одному автору: романы Роб-Грийе оказались соседними листами дерева, то же произошло и с произведениями Элиаде, Селина, Булгакова и Пастернака. При том, что в корпусе было несколько работ одних и тех же переводчиков (два романа в переводе М. Гленни и два романа в переводе Р. Пивира и Л. Волохонски), в одной ветке были объединены именно тексты авторов. Англоязычные романы Набокова также сформировали внутренне цельный отдельный кластер, что показывает нам общую тенденцию: Delta хорошо определяет стиль, не путая авторов. И уже на фоне этой тенденции можно искать информативные отступления.

Как следует из диаграммы, авторский сигнал и в случае с англоязычным Набоковым превалирует над переводческим. Все переводы русскоязычных романов (на дендрограмме они обозначены с помощью кириллического префикса) кластеризуются вместе за одним значимым исключением. Не в своем кластере оказался перевод романа «Отчаяние», выполненный самим Набоковым. Остальные произведения переводились другими литераторами. По всей видимости, это должно означать, что автор отнесся к переводу своего произведения более творчески, чем иные переводчики, не просто перенося на английский семантику предложения, но заново формулируя на новом языке, исходя из текущих представлений о том, как должно выглядеть высказывание. Более точечное исследование должно показать множественные случаи перестройки текста на уровне фразы, подгонку под языковую норму, как она виделась англоязычному Набокову. Пока приведем просто поверхностные иллюстрации преобразований: «Словом, - контора фирмы была на окраине города, и я не застал кого хотел» vs. «So let us have done with them: the firm’s office happened to be on the very outskirts of the town and I did not find the fellow I wanted». Из частотных слов оригинала (была, на, и, я, не, кого) в переводе передано большинство

(on, and, I, not; вместо инфинитива to be ожидалась форма прошедшего времени). Но одновременно с этим предложение стало длиннее в полтора раза и в нем появились новые единицы из верхушки частотного списка: have done, with, them, very, I (wanted). «Значит, не застал, и сказали, что через час» vs. «Well, as I was saying, the man was out, would be back in an hour». Это предложение также стало длиннее в полтора раза, но значимо для Delta в первую очередь то, что в английском варианте появилось много служебных слов, не предполагаемых оригиналом: well, as, I, was, out, back. Можно сравнить это с обычным способом передать набоковскую фразу по-английски: «Мысленно он уже вышел из дому и бродил в поисках нужного магазина» vs. «Mentally he had already gone out of doors in search of the proper shop» (из романа «Король. Дама. Валет» в переводе Д. Набокова). Все ожидаемые служебные слова переданы в английском тексте, заметных добавлений новых слов не произошло.

Кроме случая с «Отчаянием», мы видим, что переводы текстов Набокова с русского не повторяют стилевые тенденции Набокова-оригиналь-ного писателя и формируют отдельный кластер. Что касается языкового сигнала, то переводы с русского (включая Булгакова и Пастернака) действительно образуют отдельную ветку дендрограммы, но в то же время переводы французских писателей Селина и Роб-Грийе не кластеризуются вместе. Все это указывает на то, что устойчивого языкового сигнала мы здесь не наблюдаем.

Отдельный исследовательский сюжет составляет распределение текстов внутри своих кластеров. Так, «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1938) противопоставлена всем остальным оригинальным англоязычным текстам, что согласуется с репутацией этого романа как первого на этом языке художественного опыта Набокова и поэтому во многом неровного: «Знакомство с романом «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» у большинства критиков произошло post factum, значительно позже его выхода. Роман не избежал сравнения с более поздними произведениями Набокова, и сравнение это чаще всего оказывалось не в его пользу» [Литварь 2013].

Идущие друг за другом в творческой биографии писателя «Пнин» (1957), «Бледный огонь» (1962) и «Ада» (1968) наиболее близки друг другу и стилистически; к ним примыкает также поздний «Смотри на арлекинов!» (1972) и находящийся в том же кластере, хотя и не строго на своем месте, «Просвечивающие предметы» (1972). Это согласуется с нашими интуитивными представлениями об эволюции стиля англоязычного Набокова. «Лолита» (основной текст 1948-1953, опубликован в 1955) начата сразу после «Под знаком незаконнорожденных» (1947), и оба романа расположены на одной ветке дендрограммы.

Таким образом, наиболее значимым результатом наших стилеметрических наблюдений стала «ошибка» метода Delta с английским переводом романа «Отчаяние», говорящая о свободе Набокова в обращении со своим текстом при его переносе в английскую языковую среду.

Второй вопрос вовлекает в исследовательскую орбиту переводы тек-

стов Набокова на русский язык. Delta позволяет установить, чья русскоязычная стилистика из числа переводчиков ближе всего к стилю оригинальных романов Набокова, а также измерить разницу между ранними произведениями и поздним автопереводом «Лолиты», тем самым насытив научным содержанием известное высказывание самого автора: «Меня же только мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн» [Набоков 2020, 433].

Сформируем исследовательский корпус из русскоязычных романов Набокова, его переводов «Ани в Стране чудес» (раннего, 1922) и «Лолиты» (позднего, 1967), такие тексты на дендрограмме я даю с помощью префикса в латинской графике, а также русских вариантов романов «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин» (в трех переводах), и «Бледный огонь» (в двух переводах). См. рис. 2.

Переводы

Cluster Analysis

100 MFW Culled @0%

Рис. 2. Иерархическая кластеризация русскоязычных текстов и переводов В.В. Набокова

На дендрограмме исследовательский корпус весьма отчетливо делится на два кластера. В одном оказываются оригинальные романы и перевод из Кэрролла. Это значит, что Delta безошибочно выделяет стилистику Сирина, которая в целом существенно отличается от переводов на русский произведений Набокова. С точки зрения Delta, на русском языке представлены тексты двух мало похожих друг на друга писателей, и переводчики С. Ильин, Г. Барабтарло, Вера Набокова и Б. Носик воссоздают на русском именно стиль оригинала, а не произведений 1920-х - 1930-х гг. Однако в этой схеме есть и показательное исключение: роман «Дар», последний русский роман Набокова (1935-1937), по времени очень близко стоящий к первому англоязычному роману «Истинной жизни Себастьяна Найта» (1938). Обращает на себя внимание, что оригинал «Дара» и перевод «Истинной жизни...» оказываются стилистически близки. Delta демонстрирует нам эволюцию авторского стиля перешедшего на английский язык писателя даже через перевод, выполненный другим литератором.

На этом материале в очередной раз подтверждается общее правило: авторский сигнал сильнее сигнала переводчика. Так, опыты С. Ильина кластеризуются в разные ветки, а в одном кластере оказываются переводы одного и того же романа. Таким образом, в споры поклонников писателя, чьи переводы в художественном отношении более соответствуют достоинствам оригинала [Солнцева 1996; Зверев 1998], Delta своих аргументов добавить не может. Для этого инструмента текст прежде всего распределение служебных слов, которое не фиксирует утонченной образности. Можно предположить, что именно в лексической сочетаемости и стилистической окраске полнозначных слов кроется вычитываемая носителем русского языка разница между переводами англоязычных произведений Набокова.

Но наиболее близкой в стилистическом смысле «Дару» оказывается все же «Лолита» самого Набокова. На поставленный выше вопрос о том, насколько эволюционировал русскоязычный стиль писателя, перешедшего на английский, можно ответить, указав на высокую степень сходства автоперевода Набокова и его последнего русского романа. По всей видимости, это свидетельствует, что к 1967 г. стиль родного языка писателя существенно не изменился и ориентирован на образец, воплощенный в «Даре».

Третий вопрос, который может помочь решить Delta, касается индивиду ализированности выполненных Набоковым переводов на английский язык русской классики. Будет ли в случае с «Героем нашего времени» М.Ю. Лермонтова действовать та же закономерность «невидимости» переводческого сигнала, даже если переводчиком является такая харизматичная языковая личность, как Набоков? Я специально говорю именно о романе Лермонтова (1958), т.к. другие выполненные американским писателем переводы принадлежат стихотворной речи, и у нас не найдется достаточного для надежных подсчетов сопоставительного материала. Для Delta разница между стихами и прозой является весьма значимой, и эта

значимость не позволит сделать надлежащих выводов о распределении авторского и переводческого сигнала.

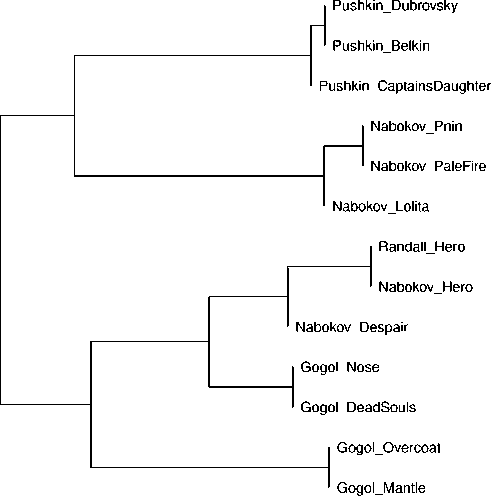

Исследовательский корпус будет состоять из набоковского перевода «Героя нашего времени», этого же романа в передаче Н. Рэнделл (2009), повестей Гоголя (К. Гарнетт) и Пушкина (Р. Пивир и Л. Волохонски, 2016) в переводе на английский язык [Lermontov 2009; Pushkin 2016; Gogol 2012], а также нескольких оригинальных романов Набокова, написанных незадолго до и вскоре после перевода Лермонтова (см. рис. 3).

Русский язык

Cluster Analysis

I Набоков_Подвиг

' НабоковЗащитаЛужина

--- Набоков_КорольДамаВалет

------ Набоков_КамераОбскура

НабоковМашенька

I Набоков_Приглашение

' НабоковОтчаяние

Nabokov_AHfl

I Nabokov Лолита

' Набоков_Дар

Ильин_СебастьянНайт

I НабоковаБледныйОгонь

' Ильин_БледныйОгонь

I ИльинПнин

' Барабтарло_Пнин

НосикПнин

Г"

2.5

0.5

0.0

500 MFW Culled @ 0% Classic Delta distance

Рис. 3. Иерархическая кластеризация переводов русскоязычной классики и оригинальных произведений В.В. Набокова

Как видно из визуализации результатов, Набоков-переводчик так же «невидим» на фоне авторского сигнала: его текст кластеризуется вместе с «Героем нашего времени» Н. Рэнделл. Это во многом означает успех декларированной самим Набоковым стратегии буквального перевода [По-

гребная 2010]. Индивидуальный стиль писателя действительно скрыт за его переводческой стратегией.

Стилеметрическое обозрение текстов Набокова на разных языках дало интересные результаты. С одной стороны, подтвердилась общая тенденция к растворению индивидуальности переводчика. С другой стороны, обнаружились значимые исключения, касающиеся автоперевода романа «Отчаяние». Стиль русской «Лолиты» в целом заметно отличается от ранних русскоязычных романов писателя, но оказывается похож на последний роман из этого ряда - «Дар». Такие результаты могут служить основой для дальнейших обобщений набоковской стилистики.

Список литературы Текст и перевод Владимира Набокова через призму стилеметрии

- Валлерстайн И. Миросистемный анализ. Введение. М.: Территория будущего, 2018. 248 с.

- Великанова Н.П., Орехов Б.В. Цифровая текстология: атрибуция текста на примере романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» // Мир Шолохова. Научно-просветительский общенациональный журнал. 2019. № 1. С. 70—82.

- Зверев А. В мастерской Ван Бока // Русский журнал. 4.11.1998. URL: http://old.russ.ru/joumal/krug/98-11-04/zverev.htm (дата обращения: 1.4.2021)

- Колмогоров А.Н. Предисловие // Бернулли Я. О законе больших чисел. М.: Наука, 1986. С. 3-6.

- Литварь (Шапиро) А.Е. Загадки и интерпретации романа В. Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. Т. 15. № 4. 2013. С. 158-159.

- Набоков В.В. Постскриптум к русскому изданию // Набоков В.В. Лолита: роман / пер. с англ. СПб.: Азбука, 2020. С. 433-438.

- Орехов Б.В. «Илиада» Е.И. Кострова и «Илиада» А.И. Любжина: стиле-метрический аспект // Аристей. 2020. Т. XXI. С. 282-296.

- Погребная Я.В. Динамика переводческой концепции В.В. Набокова: от вольного переложения к истинному переводу // Вестник Ставропольского государственного университета. 2010. Вып. 71. № 6. С. 104-113.

- Розенгрант Дж. Владимир Набоков и этика изображения. Двуязычная практика // Владимир Набоков: pro et contra. Т. 2. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2002. С. 929-955.

- Скоринкин Д.А., Бонч-Осмоловская А.А. «Особые приметы» в речи художественных персонажей: количественный анализ диалогов в «Войне и мире» Л.Н. Толстого // История: электронный научно-образовательный журнал. 2016. № 7(51). URL: https://history.jes.su/s207987840001649-2-1 (дата обращения: 1.4.2021)

- Солнцева А. Русский перевод романа Набокова «Ада». Даже адские козни бессильны перед невежеством // Коммерсантъ. 14.03.1996. № 41. С. 13.

- Фролов В.И. «Герой нашего времени» в переводе В.В. Набокова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. № 11 (750). С. 71-81.

- Хованская Е.С. Фразеологические единицы в произведениях В.В. Набокова и способы их передачи на другой язык: автореф. ... дис. к. филол. н.: 10.02.20. Казань, 2005. 24 с.

- Bulgakov M. The White Guard; The Master and Margarita. London; New-York: Collins and Harvill Press, 1967.

- Bulgakov M. The Heart of a Dog. M.: Радуга, 1990. 312 p.

- Bulgakov M. The Master and Margarita. New York: Picador, 1997. 376 p.

- Burrows J. 'Delta': a Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship // Literary and Linguistic Computing. 2002. Vol. 17. Issue 3. 1 September. P. 267-287.

- Céline L.-F. North. New York: Penguin Books, 1976. 454 p.

- Céline L.-F. North. New York, 2006.

- Eliade M. Two Tales of the Occult. New York: Herder and Herder, 1970. 130 p.

- Alexander A.G. Gladwin Matthew J. Lavin Daniel M. Look Stylometry and collaborative authorship: Eddy, Lovecraft, and 'The Loved Dead' // Digital Scholarship in the Humanities. 2017. Vol. 32. Issue 1. 1 April. P. 123-140.

- Gogol N. The Complete Works of Nikolai Gogol. [w. p.], Delphi Classics, 2012. 1287 p.

- Hoover D.L. The invisible translator revisited // DH-2019 Proceedings. URL: https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0126.html (accessed: 1.4.2021)

- Hartmut Ilsemann Stylometry approaching Parnassus // Digital Scholarship in the Humanities. 2018. Vol. 33. Issue 3. 1 September. P. 548-556.

- Lermontov M. Hero of Our Time. New York: Penguin Books, 2009. 174 p.

- Nabokov V. Strong opinions. New York: Vintage Books, 1990. 335 p.

- Michael P Oakes Computer stylometry of C.S. Lewis's The Dark Tower and related texts // Digital Scholarship in the Humanities. 2018. Vol. 33. Issue 3. 1 September. P. 637-650.

- Pasternak B. Doctor Zhivago. New York: Pantheon Books, 2010. 513 p.

- Pasternak B. Doctor Zhivago. New York: Pantheon, 1958. 558 p.

- Pushkin A. Novels, Tales, Journeys. The Complete Prose of Alexander Pushkin. New York: Knopf, 2016. 512 p.

- Robbe-Grillet A. Jealousy & In the Labyrint. New York: Grove Press, 1965. 279 p.

- Rybicki J. The great mystery of the (almost) invisible translator // Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies: A practical guide to descriptive translation research. 2012. Т. 231. P. 231-248.

- Rybicki J., Heydel M. The stylistics and stylometry of collaborative translation: Woolf's Night and Day in Polish // Literary and Linguistic Computing. 2013. Т. 28. №. 4. P. 708-717.

- Savoy J. Is Starnone really the author behind Ferrante? // Digital Scholarship in the Humanities. 2018. Vol. 33. Issue 4. 1 December. P. 902-918.