Текстиль из Усть-Войкарского городища (материалы раскопок 2012–2016 годов)

Автор: Новиков А.В., Сенюрина Ю.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся текстильные материалы, обнаруженные в 2012-2016 гг. в культуросодержащих слоях, датированных серединой XVсерединой XVIII в., на памятнике Усть-Войкарское городище в субарктической зоне Западной Сибири. Всего изучены 366 образцов текстиля фрагменты одежды, некоторые из которых можно атрибутировать. Даются технологические характеристики: размер, сохранность, цвет, особенности нитей и волокон, система переплетения нитей, технологические ошибки, крой, следы ремонта. Определено, что исследуемые ткани изготовлены из сырья животного и растительного происхождения, имеют полотняную и саржевую систему переплетения нитей. Приводятся этнографические и палеозоологические данные, которые позволяют не только составить представление о текстильных технологиях у населения, проживавшего в приполярной зоне Западной Сибири, но и соотнести их с информацией об изученных ранее текстильных материалах других памятников. Сделан вывод о том, что типы тканей для пошива одежды в течение XV-XVIII вв. практически не менялись. Население использовало в основном суконные ткани, которые для данной территории являлись продуктом импортного происхождения.

Север западной сибири, усть-войкарское городище, шерстяное волокно, растительное волокно, полотняное переплетение, саржевое переплетение

Короткий адрес: https://sciup.org/145147204

IDR: 145147204 | УДК: 903.04(571.1) | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.091-098

Текст научной статьи Текстиль из Усть-Войкарского городища (материалы раскопок 2012–2016 годов)

Текстиль обладает значительным источниковедческим потенциалом в археологических исследованиях, поскольку его изучение позволяет определить не только особенности готового текстильного продукта и технологии его изготовления, но и социально-экономические факторы, влиявшие на выбор текстильного полотна или изделия, а также эстетические и ценностные предпочтения конкретного общества, различные формы культурных контактов.

Весь технологический процесс изготовления текстиля можно разделить на несколько этапов: выбор и обработка сырья, формирование пряжи и изготовление нитей, создание тканых полотен с помощью различных инструментов, окрашивание (производится на любом этапе). Дополнительную информацию о технологии изготовления текстильных продуктов дают исторические и этнографические источники, результаты анализа археозоологических и археобота-нических материалов, а также инструменты для создания изделий из текстиля, найденные на территории археологического памятника.

К настоящему времени накоплен значительный объем образцов древнего текстиля из археологических памятников конца XV – XIX в. на севере Западной Сибири. Эти находки введены в научный оборот только частично. Полученные в ходе археологических исследований 2012–2016 гг. Усть-Войкарского городища текстильные материалы были представлены на конференциях [Novikov, Senurina, 2016; Новиков, Мухьярова, Сенюрина, 2015]. В данной работе впервые в полном объеме дается анализ текстильных материалов из Усть-Войкарского городища.

Характеристика коллекции тканых материалов

Исследование Усть-Войкарского городища имеет длительную историю [Гаркуша, 2020]. Археологические работы на памятнике проводились с 2003 по 2008 г. под руководством А.Г. Брусницыной и Н.В. Федоровой, а с 2012 по 2016 г. – под руководством А.В. Новикова. За время исследования было сформировано представление об объекте как о многослойном поселении, развивавшемся с конца XIII по XIX в. Временные границы установлены по данным дендрохронологии [Гурская, 2008; Гаркуша, 2022].

Усть-Войкарское городище исследователи ото-жде ствляют с Войкарским городком [Брусницына, 2003; Археологическая карта…, 2011, с. 84, 92; Гар-куша, 2020, с. 142]. Первое упоминание о Войкар-ском городке относится к 1594 г. В нем говорится о походе служилых кодских остяков в низовья Оби, в район города Вой-кар, откуда они привели несколько пленников [Перевалова, 2004, с. 39]. В материалах Г.Ф. Миллера упоминается остяцкий городок Вой-карра: «Сей городок стоит на левом берегу реки Оби», в нем «и поныне остяки обитают, токмо приходит туда часто и самоядь» [1787, с. 205]. Вопрос об этническом составе жителей поселения остается открытым. Однако с учетом этнической истории региона предварительно это население можно считать угро-самодийским с коми-зырянским компонентом [Мартынова, 2005; Перевалова, 2004, с. 231–233].

Многолетняя мерзлота обеспечила хорошую сохранность на памятнике предметов из органических материалов. За время раскопок была собрана коллекция текстильных материалов и предметов, необходимых при работе с тканью, – наперстки, игольники, иглы, доски для раскроя, орудие типа веретена. Ткани, которые рассматриваются в данной работе, были обнаружены при изучении культуросодержащих слоев, датированных серединой XV – серединой XVIII в. [Гаркуша, 2023], археологического памятника Усть-Войкарское городище в 2012–2016 гг.

Фрагменты текстиля найдены как в межжилищном пространстве, так и на внутренней площади построек. Всего изучено 366 образцов ткани, что составляет 96 % текстильных материалов (в коллекции имеются также фрагменты войлока, веревок, нитей, вязаные изделия отсутствуют). Технологическое изучение текстиля включало визуальный осмотр, материаловедческий и структурный анализ образцов, поиск технологических аналогий, реконструкцию способов изготовления.

Изученные образцы имеют различные оттенки коричневого, красного и зеленого цвета. Однако необходимо иметь в виду, что за время залегания в почве цветовые характеристики (у различных материалов по-разному) могли сильно измениться под влиянием биохимических факторов. Возможно, некоторые образцы коричневого цвета первоначально были окрашены в красный цвет, а образцы зеленого цвета вполне могли быть синими. Химический состав красителей ткани не определялся, но методом оптической микроскопии в некоторых случаях были выявлены окрашенные волокна.

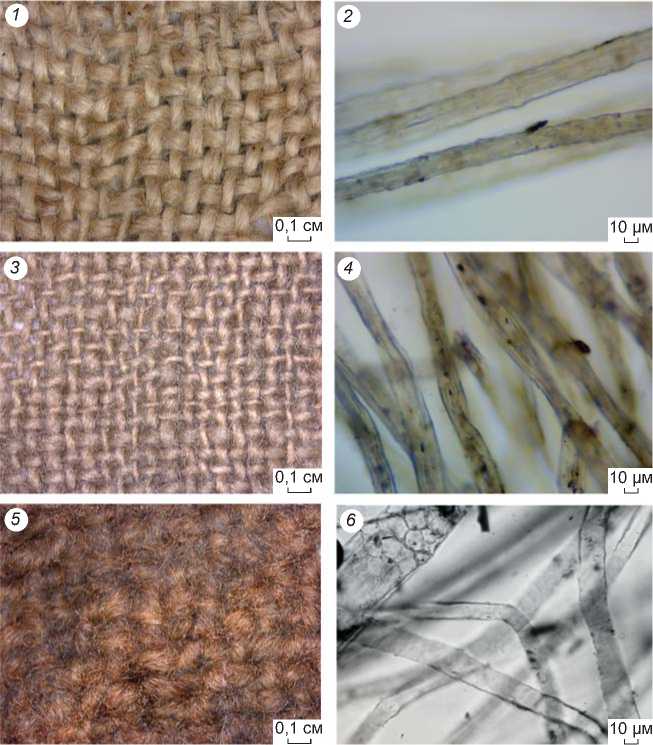

По типу сырья ткани коллекции можно разделить на две группы: из сырья растительного происхождения – лубяные и хлопковые волокна (рис. 1, 1–4 ); из сырья животного происхождения – шерсть (рис. 1, 5 , 6 ). Ткани из сырья растительного происхождения представлены всего двумя образцами, все стальные изготовлены из шерсти.

По структуре обнаруженные ткани делятся на две группы: полотняного переплетения и саржевого переплетения. Для ткани из сырья растительного происхождения характерно полотняное переплетение. Шер-

Рис. 1. Микрофотографии текстиля. Усть-Войкарское городище.

-

1 – ткань из сырья растительного происхождения (лубяные волокна); 2 – лубяные волокна (×400); 3 – ткань из сырья растительного происхождения (хлопковые волокна); 4 – хлопковые волокна (×400);

-

5 – шерстяная ткань; 6 – шерстяные волокна (×400).

стяные ткани распределяются в зависимости от вида ткацкого переплетения следующим образом: ткани полотняного переплетения – 331 образец; саржевого переплетения – 21; с неопределенными технологическими характеристиками – 14 образцов.

Большая часть текстильной коллекции представлена тканями полотняного переплетения, одного из базовых; у них раппорт ограничивается только двумя нитями и двумя ходами: каждая нить основы и утка попеременно проходит над одной нитью другой системы и под следующей, нечетные и четные нити противоположны при каждом проходе [Иерусалимская, 2005, с. 34]. Шерстяные ткани полотняного

переплетения делятся на шерстяное полотно и сукно. У шерстяного полотна в основе и утке используются нити однонаправленной крутки (Z/Z или S/S), не имеется настила. У сукна в основе и утке нити разнонаправленной крутки (Z/S или S/Z).

Шерстяные ткани саржевого переплетения в текстильной коллекции Усть-Войкарского городища представлены небольшим количеством образцов. Саржевое переплетение, как и полотняное, относится к базовому. На поверхности текстильного полотна саржевого переплетения образуются диагональные линии. Это достигается за счет особого порядка чередования основных и уточных нитей: первая нить основы перекрывает первый уток, вторая – второй и т.д. [Там же, с. 38]. В полотнах из коллекции Усть-Войкарского городища раппорт в сарже составляют 2 нити основы на 2 нити утка (саржа 2/2). Ткани шерстяные саржевого переплетения отнесены к группе шерстяной саржи, они в основе и утке имеют нити однонаправленной крутки (Z/Z или S/S); только у двух образцов нити разнонаправленной крутки (Z/S или S/Z).

Шерстяные ткани полотняного и саржевого переплетения XV–XVIII вв. на севере Западной Сибири известны по материалам следующих памятников: мо- гильник Частухинский Урий, могильник Усть-Балык, городище Ендырское-1, могильник Ендырское-1, могильник Ендырский-2, городище Мангазея, Березовское городище, городище Старотуруханское [Глушкова, 2002, с. 45–55; Каталог…, 2013, с. 24–34, 55–57, 60; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 76–77, 228; Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, с. 182].

В тканях с Усть-Войкарского городища определить нити утка и основы часто не представляется возможным ввиду отсутствия кромок и ряда других особенностей. Важно отметить, что при исследовании археологического текстиля из Усть-Войкарского городища было зафиксировано большое количество технологических ошибок. В 23 % образцов, относящихся к концу XV – XVII в., встречаются одинаковые ткацкие ошибки, в некоторых случаях они могут отражать специфику ткацкого станка. При ручном переборе ошибки могут возникать в любом уточном ряду в результате неправильного захвата нитей – при работе с одним зевом они возможны только в ряду, где идет ручной перебор, а при наличии ремизок-нитче-нок ошибки возможны из-за сбоя при заправке нитей основы в петли нитченок [Глушкова, 2002, с. 107–109, 125; Орфинская, Михайлов, 2020, с. 53].

В текстильных материалах Усть-Войкарского городища встречаются текстильные ошибки двух типов: сдвоенные нити основы или утка на протяжении всего ряда; перекрытие нитей одной системы двумя-тремя нитями другой системы. Первая может рассматриваться как технологическая ошибка в переплетении, возникшая из-за незакрепленных нитей основы или обрыва нити утка [Глушкова, 2002, с. 46; Орфин-ская, Михайлов, 2020, с. 53]. Вторая ошибка, вероят-

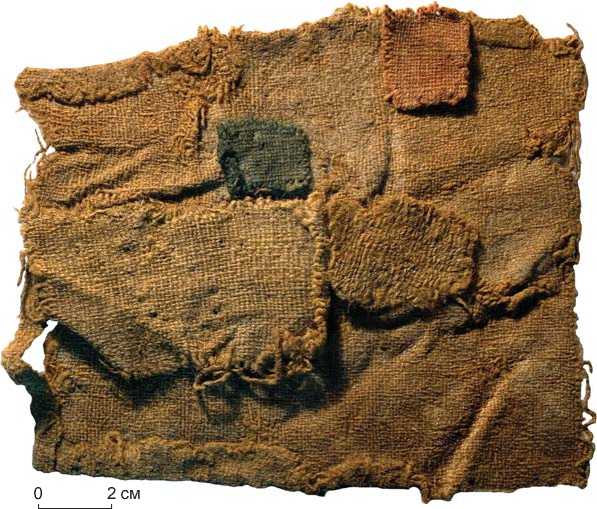

(такое решение объяснялось экономией ткани), изготавливались непосредственно на Усть-Войкарском городище. Те же изделия, которые имели стандартную обработку текстильных изделий, могли быть привезены с других территорий, где не существовало проблем с тканями. О бережном отношении к тканям говорит и большое количество заплат на изделиях (рис. 2). Все заплаты квадратной или прямоугольной формы пришивались с внутренней стороны изделия.

но, связана с изготовлением полотна на вертикальном станке или горизонтальном станке, у которого с помощью специальных приспособлений не были жестко закреплены нити основы [Глушкова, 2002, с. 46]. Одинаковые ткацкие ошибки могут свидетельствовать о том, что текстиль был изготовлен в одном центре его производства.

Какие-либо ткацкие инструменты и приспособления на Усть-Войкарском городище не были найдены; это позволяет предполагать отсутствие на данной территории производства по изготовлению нитей и тканей. Однако важно учитывать, что исследуемые материалы представляют только часть памятника. На городище обнаружены такие инструменты, связанные с изготовлением текстиля, как иглы и наперстки. Судя по этим находкам, местные жители сами шили и ремонтировали одежду.

Анализ фрагментов изделий из коллекции показал, что край изделий иногда не обрабатывали или подгибали (высота подгиба 0,5–0,7 мм), делали двойной подгиб с закрытым краем. Возможно, изделия, у которых край без подгиба или с небольшим подгибом

Обсуждение результатов

В материалах Усть-Войкарского городища текстиль представлен преимущественно фрагментами. Только 65 образцов имеют признаки швейной обработки и могут относиться к фрагментам шитых изделий, для полной идентификации предмета подходит только одно изделие – хлопковый платок. Поэтому, несмотря на большое количество тканых образцов, реконструировать конкретные формы изделий пока не представ- ляется возможным.

Некоторые текстильные материалы были обнаружены в постройках, по времени бытования они могут соответствовать деревянным конструкциям. Матери- алы, находившиеся в межжилищном пространстве, рассматривались как текстиль, который использовался населением с середины XV до середины XVIII в.

Образцов текстиля, относящегося к XV в., насчитывается 48 ед., из них 1 ед. атрибутирована как толстая шерстяная саржа, 1 ед. не атрибутирована,

Рис. 2. Фрагмент текстильного изделия с заплатами. Усть-Войкарское городище.

остальные включены в группу тканей – шерстяное полотно. Текстиль саржевого переплетения изготовлен с нарушением ткацкого раппорта, при этом ошибки не системные, что указывает на ручной перебор, возможно, была попытка воспроизвести переплетение нитей ткани, не характерное для данной местности. Ткани полотняного переплетения делятся на следующие группы: 1-я – толстое шерстяное полотно с нитями однонаправленной S-крутки; 2-я – среднее шерстяное полотно; толстое сукно; 3-я – среднее сукно. Отсутствуют тонкие ткани. Образцы ткани, созданной с технологическими ошибками, составляют 39,5 %.

Образцов ткани, отнесенной к XVI в., 80 ед., из них у 6 ед. технологические характеристики не определяются. Представлены тонкие ткани (7 ед.): 1) тонкое сукно; 2) тонкое шерстяное полотно с нитями S-крутки (1 ед. с ткацкими ошибками); 3) тонкое шерстяное по-

лотно Z-крутки. Средние ткани (37 ед.) делятся на группы: 1-я – средняя шерстяная саржа с однонаправленными нитями Z-крутки; 2-я – средняя саржа с однонаправленными нитями S-крутки (наличие ошибок в полотне); 3-я – полотно из сырья растительного происхождения. Толстые ткани делятся на группы: 1-я – толстая шерстяная саржа с однонаправленными нитями Z-крутки; 2-я – толстое полотно с однонаправленными нитями S-крутки; 3-я – толстое сукно. Образцы ткани, изготовленной с технологическими ошибками, составляют 25 %, что на 14 % меньше, чем среди образцов тканей XV в., найденных в постройках.

К постройкам XVII в. отно сятся 49 образцов текстильных материалов, у 3 ед. технологиче ские характеристики не определимы. Ткань делится на следующие группы: 1-я – тонкое сукно; 2-я – тонкая шерстяная саржа с однонаправленными нитями Z-крутки (ошибки в полотне); 3-я – тонкое шерстяное полотно с однонаправленными нитями Z-крутки; 4-я – среднее сукно; 5-я – среднее шерстяное полотно с нитями S-крутки; 6-я – среднее шерстяное полотно Z-крутки; 7-я – толстое сукно. Образцы ткани, произведенной с ткацкими ошибками, составляют 26,5 % от фрагментов тканей, которые найдены в постройках XVII в.

В постройках XVIII в. обнаружены девять фрагментов ткани, которые можно разделить на группы: 1-я – тонкое сукно; 2-я – среднее шерстяное полотно с однонаправленными нитями Z-крутки; 3-я – среднее шерстяное полотно с однонаправленными нитями S-крутки; 4-я – средняя шерстяная саржа с однонаправленными нитями Z-крутки; 5-я – толстая шерстяная саржа с однонаправленными нитями Z-крутки. Полотна с технологиче скими ошибками отсутствуют.

Ткани из сырья растительного происхождения представлены в коллекции двумя образцами XVI в. Среди материалов конца XV – XVII в. преобладают образцы тканей полотняного переплетения. Образцы тканей саржевого переплетения относятся в основном к началу XVIII в. Количество технологических ошибок в полотнах к XVI в. заметно уменьшается, в тканях начала XVIII в. ошибки не фиксируются. Текстильные материалы из слоев конца XV – с ередины XVIII в. свидетельствуют о том, что население, проживавшее на данной территории, использовало в основном шерстяные ткани полотняного переплетения, часть из которых отнесена к суконным.

Изучение вопросов сырьевого обеспечения создания тканей у обитателей Усть-Войкарского городища предполагает рассмотрение данных из разных источников. Согласно результатам археозоологических исследований, обнаруженная на памятнике только та- ранная ко сть принадлежала Capra et Ovis*. Скорее всего, жители поселения не разводили мелкий рогатый скот. Этнографические материалы содержат информацию о том, что «из домашних животных у инородцев (аборигенов севера Западной Сибири. – Авт.) встречаются в большем или меньшем количестве – собака, лошадь, корова, овца и олень. Однако овцы… встречаются весьма редко. Их держат те остяки, которые имеют возможность завести в своем хозяйстве коров» [Дунин-Горкавич, 1996, т. 3, с. 116–117]. Собаки выполняли выжную роль в жизни аборигенного населения Западной Сибири. Как отмечает А.А. Ду-нин-Горкавич в дневниках, которые хранятся в архиве Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, «для оленевода – это пастух оленьих стад, для зверолова – необходимый спутник в промысле и как ищейка и как рабочее животное, тащущие за ним нарту с провизией; в домашнем хозяйстве – это рабочая сила, которою инородец пользует, когда возить на ней воду, дрова, сено, кладь и проч. Вследствие этого инородцы относятся к собаке заботливо, среди остяков выработались точные понятия о признаках, определяющих достоинства собаки» [Новиков, 1999]. Однако важно подчеркнуть, что при всем многообразии функций собак в традиционной культуре аборигенного населения севера Западной Сибири никто из исследователей не зафиксировал использование их шерсти в качестве сырья для ткачества. Этнографами вообще не отмечены обработка шерстяного сырья и прядение шерсти в качестве традиционного занятия хантов и манси севера Западной Сибири. Напротив, утверждается, что «вышеупомянутые народы сами не прядутъ и своего туземнаго материала для такой пряжи, т.е. шерсти, не имеютъ» [Сирелиус, 1907, с. 41]. У.Д. Сирелиус пишет, что «сосвинские вогулы изготовляютъ свою тесьму изъ пряжи, добытой изъ чулковъ, купленныхъ у зырянъ» [Там же].

Таким образом, для аборигенного населения северной части Западной Сибири не характерно специализированное разведение животных для получения шерстяной пряжи. Овец и коз содержали в очень небольшом количестве, причем, как правило, в русских городах. Можно утверждать, что на севере региона в традиционном хозяйстве аборигенного населения сырьевая база для массового производства шерстяных тканей отсутствовала. Шерстяные ткани на данной территории известны с бронзового века [Глушкова,

2002, с. 64], но, поскольку сырья для их изготовления не было, можно предполагать, что большая часть таких тканей – это импорт.

Палеоботанические исследования культуросодержащих отложений Усть-Войкарского городища показали, что растительные сообщества в районе расположения памятника были характерны для подзоны северной тайги. Население Усть-Войкарского городка использовало местные растительные ресурсы только в строительных, лечебных и продовольственных целях [Жилич и др., 2016; Zhilich et al., 2023], однако их нельзя рассматривать в качестве сырьевой основы для изготовления ткани. Таким образом, есть все основания предполагать, что у жителей Усть-Войкарского поселения собственная база для изготовления тканей из сырья животного или растительного происхождения отсутствовала. Отметим, что в ходе археологических работ на Усть-Войкарском городище не обнаружены инструменты для изготовления тканых полотен.

По этнографическим описаниям ХVII–ХIХ вв. известно использование хантами в быту трав, камыша и крапивы. «Из нече саной осоки выделываются циновки и небольшие круглые коврики. Из травы “пырей” делаются стельки, которые вкладываются в зимнюю обувь. Из камыша плетутся ковры. Из крапивы прядутся нитки и ткется холст» [Дунин-Горка-вич, 1996, т. 3, с. 92]. Женщины «ткут из крапивного волокна холсты, шьют рубахи, вышивают цветными шерстяными нитями, богатые могут вышивать шелковыми нитями. Плетут из трав подстилки под постель» [Описание Тобольского наместничества, 1982, с. 167]. У.Д. Сирелиус зафиксировал использование хантами и манси крапивы, конопли и льна. Крапива «распространена не по всей области жительства этихъ народов. По Оби и по Иртышу, внутри остяцкой области она встречается на севере почти до Березова или приблизительно до 65 градуса северной широты, а затем постепенно начинает встречаться реже, пока наконец не исчезает совсемъ… В области истоков Ваха ее тоже не должно быть. Говорят, будто бы раньше ее не было и при устье этой реки и будто бы в первый разъ она появилась здесь только тогда, когда русские стали переезжать по льду реки на конях. Всего изобильнее ростъ крапивы по Иртышу, по Демьянке, по Конде и по Са-лыму» [Сирелиус, 1906, с. 18]. У.Д. Сирелиус отмечает, что «конопля в настоящее время известна всюду и является предметом торговых оборотов, но ранее она встречалась, вероятно, только на Конде… Лен менее распространен, но в недавнее время на Конде стали культивировать и его» [Там же].

Исторические и этнографические исследования содержат указания на существование традиций изготовления тканей и одежды в северных регионах Западной Сибири как у аборигенного, так и у пришлого

(«русского») населения, а также значительного импорта текстиля [Клейн, 1925, 1926; Бахрушин, 1952; Бояршинова, 1960; Богордаева, 2006; Вилков, 1967; Лукина, 1985; Прыткова, 1952, 1953, 1961а, б; 1970а, б; 1971; Соколова, 2009; Сязи, 2000; Федорова, 1978, 1993, 1995; Фехнер, 1956, 1975, 1977, 1982]. Распространение собственных технологий изготовления тканей у аборигенного населения севера Западной Сибири произошло, вероятно, в ХVIII–ХIХ вв. под влиянием традиций пришлого из восточноевропейских регионов населения. До этого времени появление у коренного населения региона тканей из сырья как растительного, так и животного происхождения могло быть связано исключительно с импортом. Кстати, удаленность северных территорий Западной Сибири от политических и экономических центров, отсутствие удобных путей сообщения с ними не мешали активной торговле с европейской частью Российской империи.

В связи с этим большой интерес представляют материалы таможенных книг сибирских городов. Согласно опубликованным данным, на север Западной Сибири завозили льняные, шелковые, шерстяные ткани. Например, на территорию Березова доставляли льняные ткани; они составляли 41 % от общего количества текстильных товаров. Доля шерстяных тканей равнялась ок. 47 %, шелковых – 11 %. Для продажи коренному населению северных территорий завозили, скорее всего, не всегда качественный товар. Например, в 1687/88 г. в таможенной книге было зафиксировано, что в Березов было ввезено «сорок шесть рубашек ветошек четыре рубли дватцат алтын, три-натцат сукманов ветошных пят рублев две гривны» [Таможенные книги…, 2004, с. 77].

Как было отмечено, полотна (даже суконные ткани) из коллекции тканей Усть-Войкарского городища изготовлены с большим количеством ошибок, с учетом этого можно предполагать, что ввиду отсутствия сырья и необходимого оборудования местное население не изготавливало текстиль, а использовало привозные ткани (или готовую одежду).

Выводы

Коллекцию текстиля Усть-Войкарского городища составляют: ткани шерстяные полотняного переплетения, шерстяные саржевого переплетения, шерстяные с неопределенными технологическими характеристиками, ткани полотняные из сырья растительного происхождения, войлок, веревки, нити. Обращает на себя внимание отсутствие в данной коллекции вязаных изделий, хотя на севере Западной Сибири с XVII в. известны изделия, вязанные одной иглой. В археологических коллекциях русских памятников, таких как городище Березово и городище Мангазея, имеются носки, чулки, рукавицы, вязанные одной иглой [Виз-галов, Пархимович, 2008, с. 227, 229; Визгалов, Пар-химович, Курбатов, 2011, с. 184, 188]. Возможно, у коренных жителей северных территорий отсутствовала традиция вязания одежды.

В мерзлоте изделия из органического сырья сохраняются очень хорошо, однако текстиля из сырья растительного происхождения на территории Усть-Войкарского городища обнаружено крайне мало, скорее всего, он был большой редкостью. Небольшим количеством образцов представлены тонкие шерстяные ткани, равномерные по плотности. Ввиду высокой стоимости, обусловленной удаленностью и труд-нодоступностью территории, ткани из растительного сырья и тонкие шерстяные ткани не выбрасывали и тщательно берегли.

Значительную часть коллекции составляют образцы ткани, изготовленной из средних и толстых нитей, особенно многочисленны фрагменты суконных тканей – ок. 300 ед., или 80 % от общего количества находок. Толстые и средние суконные ткани были распространены по понятным причинам: населению севера Западной Сибири была необходима теплая и непроду-ваемая одежда из плотного текстиля с настилом, а разнонаправленные нити Z- и S-крутки обеспечивали хорошую плотность. Признаком бережного отношения к тканям можно считать отсутствие в материалах городища целых форм. Скорее всего, одежду неоднократно перешивали до износа, а затем остатки ткани использовали для заплат. Особое отношение к тканям, отсутствие орудий для прядения и ткачества в материалах Усть-Войкарского городища позволяют предполагать, что текстиль не изготавливался на месте, это был привозной товар.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».