Текстологические заметки: новое в истории текстов некоторых произведений Сергея Есенина

Автор: С.И. Субботин

Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu

Рубрика: Русская литература и литература народов России

Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются варианты ряда произведений С.А. Есенина, которые до настоящего времени не входили в поле зрения исследователей. По факсимиле автографа, впервые опубликованного 15 марта 1930 г. в брюссельском журнале «Variétés», вводится в научный оборот источник текста стихотворения «Зеленая прическа...». В этом издании печатался Франс Элленс, который, познакомившись с Есениным в 1922 г., вместе со своей супругой М. Милославской переводил произведения поэта на французский язык. В статье делается обоснованное предположение, что автограф, опубликованный в журнале «Variétés», поступил в редакцию от Элленса. Отличие этого текста ото всех прижизненных публикаций – в наличии заглавия «Березка», которое отсутствует в других источниках текста. Отмечена правка, внесенная Есениным в строку 29 стихотворения «Голубень» (1916): «Тянусь к теплу, вдыхаю мякоть хлеба». Н.А. Клюев исправил карандашом слово «мякоть» на слово «притчу», а Есенин авторизовал это исправление, обведя карандаш чернилами, однако позже отказался от этой правки. В итоговом варианте строка выглядит следующим образом: «Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба». Также рассмотрен вариант строк в поэме «Отчарь» (1917), который возник при подготовке поэтом берлинского «Собрание стихов и поэм», где поэмы «Певущий зов», «Товарищ» и «Отчарь» были объединены в раздел «Февраль». Это композиционное решение повлекло за собой возникновение новой редакции со строкой «Февральской метелью». Предлагается внести правку в текст стихотворения «Душа грустит о небесах…» (1919), исправив в строке 14 «пьющую» на «бьющую»: «Так кони не стряхнут хвостами / В хребты их бьющую луну...».

С.А. Есенин, текстология, источниковедение, варианты, русская литература, русская поэзия XX в.

Короткий адрес: https://sciup.org/149149387

IDR: 149149387 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-181

Текст научной статьи Текстологические заметки: новое в истории текстов некоторых произведений Сергея Есенина

В статье рассматриваются варианты ряда произведений С.А. Есенина, которые до настоящего времени не входили в поле зрения исследователей. По факсимиле автографа, впервые опубликованного 15 марта 1930 г. в брюссельском журнале «Variétés», вводится в научный оборот источник текста стихотворения «Зеленая прическа...». В этом издании печатался Франс Элленс, который, познакомившись с Есениным в 1922 г., вместе со своей супругой М. Милославской переводил произведения поэта на французский язык. В статье делается обоснованное предположение, что автограф, опубликованный в журнале «Variétés», поступил в редакцию от Элленса. Отличие этого текста ото всех прижизненных публикаций – в наличии заглавия «Березка», которое отсутствует в других источниках текста. Отмечена правка, внесенная Есениным в строку 29 стихотворения «Голубень» (1916): «Тянусь к теплу, вдыхаю мякоть хлеба». Н.А. Клюев исправил карандашом слово «мякоть» на слово «притчу», а Есенин авторизовал это исправление, обведя карандаш чернилами, однако позже отказался от этой правки. В итоговом варианте строка выглядит следующим образом: «Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба». Также рассмотрен вариант строк в поэме «Отчарь» (1917), который возник при подготовке поэтом берлинского «Собрание стихов и поэм», где поэмы «Певущий зов», «Товарищ» и «Отчарь» были объединены в раздел «Февраль». Это композиционное решение повлекло за собой возникновение новой редакции со строкой «Февральской метелью». Предлагается внести правку в текст стихотворения «Душа грустит о небесах…» (1919), исправив в строке 14 «пьющую» на «бьющую»: «Так кони не стряхнут хвостами / В хребты их бьющую луну...».

ючевые слова

С.А. Есенин; текстология; источниковедение; варианты; русская литература; русская поэзия XX в.

-

S.I. Subbotin (Moscow)

TEXTOLOGICAL NOTES: THE NEW IN THE HISTORY OF TEXTS OF SOME WORKS BY SERGEI ESENIN1

stract

The article deals with variants of a number of works by Sergei A. Esenin, which have not been in the field of view of researchers until now. According to the facsimile of the autograph, first published on March 15, 1930 in the Brussels magazine “Variétés”, the source of the text of the poem “Green hairstyle...” is introduced into the scientific turnover. Frans Ellens, who, having met Esenin in 1922, together with his wife Maria Miloslavskaya translated the poet’s works into French, was published in this edition. The article makes a reasonable assumption that the autograph published in the magazine “Variétés” came to the editorial office from Ellens. The difference between this text and all lifetime publications is the presence of the title “Birch”, which is absent in other sources of the text. An edit made by Esenin in line 29 of the poem “Goluben’” (1916) is noted: “Reaching for warmth, inhaling the flesh of bread”. Nikolai A. Klyuev corrected in pencil the word “pulp” to the word “parable”, and Esenin authorized this correction by circling the pencil in ink, but later abandoned this edit. In the final version, the line reads as follows: “Reaching for warmth, inhaling the softness of bread”. Also considered is a variant of the lines in the poem “Otchar’” (1917), which appeared when the poet was preparing the Berlin “Collected Poems and Poems”, where the poems “Singing Call”, “Comrade” and “Otchar’” were combined in the section “February”. This compositional decision led to the emergence of a new edition with the line “February snowstorm”. It is proposed to make an edit to the text of the poem “The soul is sad about the heavens...” (1919), correcting “p’iushchuiu” to “b’iushchuiu” in line 14: “So the horses will not shake off with their tails / The moon beating in their ridges...”.

ey words

-

S.A. Esenin; textology; source study; variants; Russian literature; Russian poetry of the 20th century.

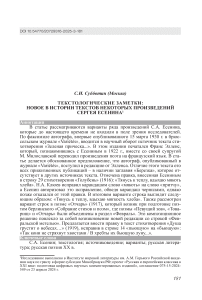

Варианты текста известного стихотворения С.А. Есенина «Зеленая прическа...» были впервые опубликованы А.А. Козловским по автографическим источникам, отложившимся в отечественных архивах [Есенин 1995–2001, I, 324–325]. Кроме того, исследователь отметил: «Факсимиле еще одного автографа опубликовано в журн<але> “Variétés”, Bruxelles, 1930, № 11, 15 марта» [Есенин 1995–2001, I, 535], оставив указанный источник без описания. Это факсимиле с редакционной пометой «Manuscript autographe du poème “Le Petit Вouleau” de Serge Essénine» оказалось теперь в нашем распоряжении (см. Илл. 1)2.

& ^payfca- 3 11 и t «Л л ^р^Уо^г-о^

-

V, ^ ’ ^ ^ ^, ^. ^ор ₽ л л ^

Л — J " . - л , Л ,

' ' т » .

Илл. 1. Факсимиле автографа стихотворения «Березка». Журнал «Variétés». Bruxelles, 1930. № 11. Р. 768

Номер, где оно появилось, целиком состоит из переводов произведений советских писателей (И. Бабеля, В. Шкловского, М. Шолохова, И. Эренбурга, С. Есенина, К. Федина, Ф. Гладкова, Вс. Иванова, И. Катаева, В. Маяковского,

Ю. Олеши, Б. Пастернака, Б. Пильняка, Л. Рейснер, Л. Сейфулиной, М. Зощенко, Е. Зозули) на французский язык (переводчик – М. Мirowitsch). В журнале «Variétés» печатался также Франц Элленс (собств. Фредерик ван Эрменгем; 1881–1972). В 1922 г. он при посредничестве Эренбурга познакомился с Есениным и стал в сотрудничестве со своей женой М. Милославской переводить его стихи и печатать эти переводы. Элленс вспоминал о том времени:

Мы сразу взялись за работу. Жена переводила слова, я сочинял фразы. Скоро я проникся истинной страстью к этой работе. Впоследствии я еще кое-что переводил, и всегда с пользой для себя. Нет лучшего стилистического упражнения. Если переводчик сознает свою миссию, он обязан не только найти слова и выражения, которые точно соответствуют смыслу оригинала <...>, но к тому же он должен заменить дух языка, с которого он переводит, духом своего языка, стараясь при этом не портить стиль автора, не нарушать ни его движения, ни его характера. Это очень трудно; эта работа требует точности, чувства такта и вкуса. Мой музыкальный инстинкт оказался для этого полезным [Никё 2008, 21].

После смерти Есенина один из этих переводов – «Requiem=Сорокоуст» – вышел с пометой переводчиков: «Traduit sur le manuscript inédit» [Милославская, Элленс 1926]. Думается, все это, вместе взятое, дает достаточное основание заключить – автограф, воспроизведенный журналом «Variétés», был предоставлен его редакции именно Элленсом. Как и во всех других автографических источниках, посвящение «Л.И. Кашиной», сопровождающее прижизненные публикации текста, здесь отсутствует, но имеется заголовок «Березка», которого в печатных источниках нет. В остальном же (при вариативности орфографии, пунктуации и размеров букв, открывающих стихотворные строки) тексты всех источников совпадают. Подчеркнем, что в берлинском издании в строке 21 допущена опечатка: вместо верного «И так, вздохнувши глубоко» идет: «И так, вдохнувши глубко» [Есенин 1922, 68]. Оставшись незамеченной, эта неточность перешла в Полное собрание сочинений Есенина [Есенин 1995– 2001, I, 124].

В моей работе 30-летней давности «“Я бы написал так” (Николай Клюев и молодые поэты)» были продемонстрированы некоторые примеры предложений Клюева своим менее опытным собратьям по перу по части редактирования их стихов. Это относилось, например, к произведениям Александра Ширяевца [Субботин 1995, 150–151]. Там же я затрагивал проблему интенсивного творческого взаимодействия Есенина с Клюевым в 1915–1917 гг. (развитие темы этого взаимодействия – см: [Серегина 2023]).

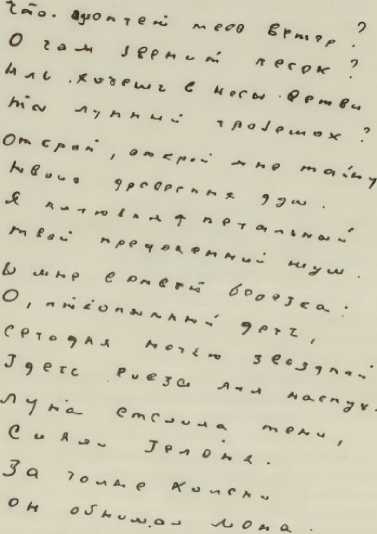

В процессе подготовки труда «Есенинская энциклопедия: Произведения» было еще раз обращено внимание на источник, представляющий собой показательный пример такого взаимодействия. Речь идет о беловом автографе стихотворения «Голубень» (1916). Выполненный чернилами, он содержит нетривиальную правку строки 29 («Тянусь к теплу, вдыхаю мякоть хлеба»). Здесь поверх есенинского «мякоть» Клюев написал карандашом слово «притчу», и эта поправка была авторизована Есениным – тот обвел карандаш чернилами

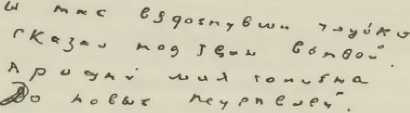

[Есенин 1916]. В первой публикации (см. Илл. 2) текст стихотворения идентичен тексту автографа Есенина, выправленного Клюевым.

* Голубевы

J Въ проврзякиъ scaaxS eareiyfrian доли, т огненны стукь падвамаашсп. копыть.

I Грава поблекшая въ разствлашыя поды / 'Сбараеть жйдь съ оивРлрапыхь рохнть.

I Съ'пустыть лотцяь цолзеть дуге® тоще! Сырой тусить, курчаео сыплясь въ ноль И вечерь, ойсшшнсь ва^ъ рвчкою, ио-ждеть Вадов йЬлея пальцы слнхеь есть.

,И дремлеть Русь въ тосск свое* весел* Ниспавши руки въ желтый крутосклонъ.

гиредсгь пай ладь. хзкьпхы судьба, И лишггь край махающей одезда Его чуть мокры булавы туй. —

hdjcmd.

Влехуть нац пс-ягияе сл^дв.

мелькать игл# имею 1 укатим труды.

Маа ять лочлегь, недалеко до катя, Укрощать вншвсь подпеть агоредъ. На грядки с врыл капусты водно ватой Рожокъ луны по saint масло льеть.

Ткнусь сь тешу, вдыхаю прятчу хжкбв П съ хрулпшъ мысленно кусаю огурцы. За равной гладью вздрогнувшее небо Выводить облако шъ стойла подь уздцы-

Ночлеге, вочлегь, шгЬ издавна знакома Твоя попутная разымчжвость bi крови.

•Хозяйка свить, а елгйжая солома Пркхлта шшлн ддожйкнцей хюбы.

Уже cerkraeTK.'Зуевой тараканьей 06веди«а бакинца по углу, Но мелхГй доки, своей молитвой ранней Еще отучить по мутному стеклу.

Опять передо мимо голубое поле, Качылъ духи солнца рдяный ликь.

Илая гь «ртдб радости н бои И новый говорь лшхегь на язьпгь. ц

Водою зибпй стынеть синь во взорать,, Бредеть мой киль откжнувъ удиа. Л 1 И горстка смуглою лингвы iroextxaili король! Кидасгь жйтеръ всд1дъ изъ подола

СергЬй Есвшшъ.

Илл. 2. Стихотворение «Голубень».

Первая публикация (газета «Земля и воля», Пг., 1917, 30 сентября)

Однако, завершая в начале 1918 г. подготовку получившего название по этому стихотворению сборника «Голубень» к изданию, на аналогичной газетной вырезке, ставшей составной частью макета книги [Есенин 1918], Есенин отменяет клюевскую правку и приводит текст стихотворения к итоговому виду – со строкой 29 «Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба» [Есенин 1995–2001, I, 80]. Причина такого решения – в тогдашних разногласиях между Есениным и Клюевым наряду с их соратниками по альманаху «Скифы» (подробнее об этой коллизии: [Субботин 1994, 108–112]).

Создание маленькой поэмы «Отчарь» Есенин датировал июнем 1917 г. [Есенин 1995–2001, II, 40]. В 1917–1921 гг. начальная строфа ее второй главки (строки 21–24) неизменно печаталась так:

Под облачным древом

Привык ты к громам;

Синеют напевы

По звездным горам [Есенин 1995–2001, II, 210].

Однако, готовя к изданию в Берлине свое «Собрание стихов и поэм», Есенин объединяет поэмы «Певущий зов», «Товарищ» и «Отчарь» в разделе «Февраль». Судя по всему, именно это композиционное решение повлекло за собой возникновение новой редакции отмеченных строк, ставшей окончательной:

Под облачным древом

Верхом на луне

Февральской метелью

Ревешь ты во мне [Есенин 1995–2001, II, 36].

Вот стихотворение Есенина, некая текстологическая неопределенность которого до сих пор ускользала от внимания исследователей:

Душа грустит о небесах,

Она не здешних нив жилица.

Люблю, когда на деревах

Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов, Как свечи, теплятся пред тайной, И расцветают звезды слов На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол, Но не стряхну я муку эту, Как отразивший в водах дол Вдруг в небе вставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами В хребты их пьющую луну...

О, если б прорасти глазами,

Как эти листья, в глубину [Есенин 1995–2001, I, 138].

В первой публикации стихотворение имело посвящение соратнику по имажинизму Александру Кусикову, оформленное как заглавие [Есенин 1919]. В дальнейшем Есенин включал его текст, созданный в 1919 г. (либо еще до апреля, либо в том же апреле, если иметь в виду, что ответное послание Куси-кова «Кудри день – / Это ты в гранях города гость» помечено «апрелем 1919 г., взаимосвязь с <ним> видна в стихотворении Есенина» – А.А. Козловский: [Есенин 1995–2001, I, 552]), во все свои книги без посвящения. Однако и без акцента на имени Кусикова есенинский текст воспринимался современниками как имажинистский. Например, в книге музыкального теоретика Арсения Авраамова строки 13–14 были обозначены среди примеров, демонстрирующих соответствующую творческую устремленность Есенина [Авраамов 1921, 28].

Казалось бы, образность их не противоречит наблюдению Авраамова. Тем не менее, после многократного совокупного вчитывания в эти строки никак не получается избавиться от ощущения, что в строке 13 имеется нечто противоречащее грамматической норме – ведь если луна пьет хребты коней, то предлог «в» здесь безусловно лишний. К тому же строки 9–12, где изображен дол, что не может стряхнуть со своих вод отразившуюся в них комету, являются несомненной образной параллелью двум следующим строкам. Памятуя, что Есенин сохранял «в» при всех переизданиях текста, поставим этот факт, что называется, во главу угла. Но тогда к грамматической норме здесь можно вернуться по-иному – дав строку 14 как «В хребты их бьющую луну». Тем самым гармонично восстанавливается и перекличка с предыдущей строфой.

Такая ситуация создалась здесь, скорее всего, из-за того, что в творческом сознании Есенина обе версии строки 13 так и остались слитыми нераздельно на всю жизнь.