"Текстовая формация" как основа критического анализа современного американского медиа-дискурса

Автор: Семенова Елена Михайловна, Алексеева Мария Леонардовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования текста и дискурса

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Под «текстовой формацией» (термин Н. Фэркло) понимается объект начального этапа эмпирического исследования, подразумевающего отбор, классификацию и первичный анализ языкового (текстового) материала, создающего базу для дальнейшего изучения предмета научного интереса автора. Описание данной ступени проводится в границах интерпретативного поля, подразумевающего ее безусловную научную значимость для актуализации метода критического анализа дискурса в современной лингвистике.

Критический анализ дискурса, когнитивная структура, архетипический концепт, политический медиадискурс

Короткий адрес: https://sciup.org/146281520

IDR: 146281520 | УДК: 811.11

Текст научной статьи "Текстовая формация" как основа критического анализа современного американского медиа-дискурса

Изучение методологических подходов к исследованию дискурса представляется значимой темой в современном языкознании, если принять во внимание существующее разнообразие способов анализа лингвистического материала. Среди наиболее популярных методов стоит отметить такие виды практического изучения языковых феноменов как контент-анализ, этнографический анализ, конверсационный анализ, критический анализ дискурса, герменевтический анализ и ряд других.

Поскольку проводимое нами исследование направлено на поиск закономерностей актуализации архетипических смыслов, представленных концептами LIGHT/DARK, в американском политическом дискурсе, то наиболее релевантным способом получения информации, способствующим аутентичному пониманию сути стоящей перед нами проблемы, является метод критического анализа дискурса , представленный первоначально в работах Т. ван Дейка и В. Кинча [3].

Известно, что термин критическая лингвистика впервые появился в работах М. Хэллидея [14; 15; 16], связанных с изучением использования языка в организациях. Концепция критического анализа дискурса стала очередным этапом в развитии критической лингвистики. В основе этой концепции – осознание связи семантики сообщения с социальным контекстом, их взаимной обусловленности.

В работе Т. ван Дейка и В. Кинча «Стратегии понимания связного текста», среди прочих, обозначены следующие принципы понимания воспринимаемой информации.

-

1. Говорящий и слушающий могут интерпретировать события только в свете прошлого опыта, для которого характерны аналогичные события и который может привести к формированию знаний более общего характера. Помимо общих знаний, у слушающего и говорящего может быть другая когнитивная информация: убеждения, мнения или установки, относящиеся к этим событиям, - 152 -

- кроме того, мотивации, цели, задачи, связанные с обработкой соответствующей информации.

-

2. Восприятие и понимание каких-либо событий происходит не в вакууме, а в рамках более сложных ситуаций и социальных контекстов. Таким образом, человек использует и конструирует информацию о взаимосвязях между событиями и ситуациями.

-

3. Связные тексты производятся и воспринимаются в конкретных ситуациях, в рамках широкого социокультурного контекста. Поэтому обработка дискурса - не просто когнитивное, но и социальное событие.

-

4. Понимание текста подразумевает активацию ситуационной модели: это когнитивное представление событий, действий, лиц, и вообще ситуаций, о которых говорится в тексте. Ситуационная модель может инкорпорировать предыдущий опыт [3: 161].

Таким образом, подход Т. ван Дейка к пониманию связного текста предполагает обязательный учет таких социально-культурных параметров, как социальный контекст, прошлый опыт индивида и когнитивная информация, которой он обладает.

Впоследствии этот подход получил дальнейшее развитие в концепциях, предлагающих определенный подход к проблеме критического анализа дискурса (КАД) такими учеными, как Н. Фэркло [10; 11; 12], Р. Водак [Wodak 17; 18; 19], А. Грамши [13]. Обобщая основные принципы данного способа анализа материала исследования, отметим главное.

-

1. КАД предполагает междисциплинарный подход к исследованию, так как направлен на изучение социальных и культурных явлений посредством анализа присущей им лингвистической составляющей;

-

2. КАД исследует отношения в обществе, подразумевающие удержание власти определенными социальными структурами;

-

3. Исследователей интересует язык как средство идеологического воздействия на людей, поэтому интерпретация текстов производится с позиции их восприятия, как социальное явление;

-

4. Дискурс рассматривается с учетом макро- и микро-контекста, так как ему присущ исторический характер;

-

5. Связь между текстом и обществом опосредована, поэтому понимание текста возможно только с учетом когнитивных механизмов их порождения и восприятия;

Итак, метод критического анализа дискурса направлен на выявление особенностей социального взаимодействия, средством экспликации которых является язык, или точнее «речевые интеракции» (термин Фэркло). Само название метода предполагает обращение к дискурсу, под которым в самом общем плане понимается «использование языка и речи на письме как формы социальной практики» [12: 166]. При этом стоит отметить, что отношения между социальными структурами и дискурсом носят диалектический характер и имеют двустороннюю направленность, оказывая взаимное влияние друг на друга. Также диалектическим характером отличаются взаимодействия между дискурсом и текстом: дискурс как «речь, погруженная в жизнь» [1: 136], основывается на уже существующих текстах и, в свою очередь, является средой их порождения.

Согласно Фэркло, структура КАД предполагает учет 3-х измерений: текстовой формации (реализованных в сообщении языковых форм), дискурсивной практики (связей между текстом и социальной практикой) и самой социальной практики (институционального контекста) [цит. 9: 206], выделение которых достаточно условно, но результативно для осуществления компетентного анализа материала исследования.

В настоящей статье представлено описание первого «измерения» (этапа) уже законченного практического исследования, направленного на выявление максимального количества микро-контекстов, в которых так или иначе в текстах лексикализованы концепты LIGHT/DARK, подход к анализу которых был осуществлен с учетом выше обозначенных принципов критического анализа дискурса.

Материалом для исследования стал корпус современного американского варианта английского языка (COCA), а именно - газетные статьи, вышедшие в свет за последние 10 лет (с 2009 по 2018 годы). В качестве способа сбора необходимой информации была выбрана процедура не-вероятностной выборки, «десубъективирующей контроль информационного отбора», как формулируют этот исследовательский принцип С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак и Е. Веттер [5: 66].

На следующем этапе важно аргументированно соотнести рассматриваемые архетипические концепты с их вербальными репрезентантами (дескрипторами), встречающимися в рамках американского политического медиа-дискурса. «Архетипическими концептами», вслед за В.И. Карасиком, мы будем считать «активно транслируемые, закрытые для модификации, непереводимые в иные формы выражения и не допускающие критического восприятия концепты, т. е. архетипические ментальные образования особого типа/класса, имеющие специфические характеристики, обладающие способностью внедряться в сознание участников общения, отключать критическое восприятие и активно распространяться» [4: 43]. Концепт обретает архетипический статус, как полагает А.Ю. Большакова, если относится к первоосновным метаконцептам, определяющим становление национального менталитета [2].

Наш предмет анализа - языковая форма концепта, его «оболочка», указывающая на смысловое содержание рассматриваемой концептуальной структуры. Поскольку, как полагает Е.С. Кубрякова, «каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации» [4:16], релевантные с точки зрения характера исследования языковые формы (в нашем случае -это свободные или устойчивые словосочетания, имеющие в своем составе лексемы «light» и “dark”) рассматриваются нами как когнитивные аналоги архетипических смыслов, содержащихся в целевых концептах. В частности, мы рассматривали все случаи использования вторичных (метафорических, метонимических) номинаций соответствующих архетипических концептов, которые совпадали по форме с именем концепта, в рамках американского политического медиа-дискурса, независимо от вида публикации, ее тематики и статуса автора, а основным критерием, определяющим репрезентативность целевого массива, явилась соотнесенность ситуационного контекста, в рамках которого актуали- зируется предмет исследования, с политической сферой – событиями и вопросами общественной жизни, регулируемыми органами государственной власти и государственного управления.

Статистический анализ употребления выбранных единиц анализа в рамках выделенного критерия отбора показал, что из 5092 контекстов, включающих вербальные репрезентанты концепта LIGHT, количество интересующих нас примеров (имеющих политическую направленность и представленных посредством вторичной номинации) равно 424. А из 3260 контекстов, представляющих концепт DARK(NESS), число релевантных для анализа примеров равно 234.

Таким образом, целевой массив, являющийся предметом анализа, включил в себя 658 примеров, дискурсивный анализ наиболее показательных из которых, на наш взгляд, позволил произвести эмпирическую генерализацию, то есть прийти к выводам относительно всего отобранного массива контекстов, включающих вербальные репрезентанты рассматриваемых целевых концептов.

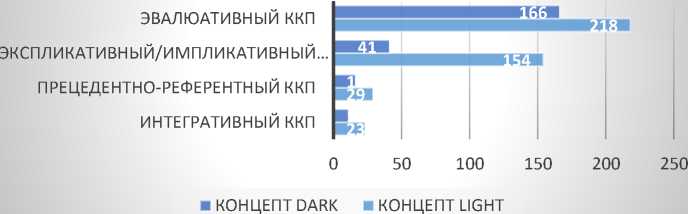

Обращение к языковым средствам, вербализующим анализируемые концепты, позволил выделить 4 классификационных когнитивных признака (ККП) в структуре обоих компонентов архетипической бинарной оппозиции LIGHT/DARK, а именно: эвалюативный , экспликативный/импликативный, прецедентно-референтный и интегративный [6,7,8].

Эвалюативный (оценочный) классификационный когнитивный признак демонстрирует аксиологические возможности архетипов относительно событий, явлений, фактов политической реальности.

Э кспликативный и импликативный классификационные когнитивные признаки подразумевают раскрытие, разъяснение, уточнение или утаивание, сокрытие информации путем сопоставления известных представлений о предмете с неизвестными его свойствами и характеристиками для формирования нового видения реальности, понимания взаимосвязей внутри событийного ряда и обеспечения концептуализации определенной области знаний в сознании аудитории.

Выделение прецедентно-референтного классификационного когнитивного признака архетипической системной модели стало возможным благодаря выявлению словосочетаний, смысл которых соотносится с фоновыми знаниями «среднего» носителя языка, полученными им при прочтении предшествующих (от лат. рrаесеdеns (рrаесеdеntis) – предшествующий), ранее прочитанных текстов.

Интегративный классификационный когнитивный признак бинарной оппозиции LIGHT/ DARK отличается от всех остальных выделенных характеристик тем, что он наглядно свидетельствует о семантическом единстве названных архетипических концептов, рассматриваемых на уровне вторичной номинации, несмотря на наличие очевидной смысловой противоположности, наблюдаемой на базовом уровне их актуализации.

Результаты квантитативного анализа языковых форм, репрезентирующих данные признаки, представлены на рисунке 1 в виде диаграммы, на которой указано общее количество проанализированных контекстов, в рамках которых имеет место актуализация выделенных классификационных когнитивных признаков концептов LIGHT/DARK.

КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАНТОВ КОНЦЕПТОВ LIGHT/DARK

Рис. 1.

Полученные данные позволяют заключить, что концепт LIGHT обладает большей репрезентативностью по сравнению с концептом DARK в американском политическом медиа-дискурсе, что проявляется относительно всех присущих ему ККП без исключения. При этом самые высокие показатели получил эвалюативный признак, представленный 218 примерами. На втором месте – экс-пликативный ККП (154 примера), прецедентно-референтный и интегративный признаки получили актуализацию в 29 и 23 контекстах соответственно.

Концепт DARK также показал самую высокую рекуррентность в контекстах, представляющих эвалюативный признак (166 случаев употребления). Импликативный ККП нашел актуализацию в 41 контексте, прецедентно-референтный и интегративный признаки репрезентированы в наименьшем количестве примеров – 16 и 11 соответственно.

Такие показатели говорят о том, что рассматриваемым в данной работе архетипическим концептам свойственна некая «симметричность», так как уровень репрезентативности ККП обоих элементов оппозиции почти одинаков (за исключением явно выраженной диспропорции между экспликативным и импли-кативным ККП), разрыв значений между которыми намного больше, чем количественное соответствие, присущее остальным признакам.

Процентное соотношение между количеством языковых форм, репрезентирующих указанные когнитивные признаки архетипической бинарной оппозиции, выглядит следующим образом. Самые высокие показатели свойственны эвалюативному КК признаку (51,5 % примеров, репрезентирующих концепт LIGHT и 70,9 % контекстов, представляющих концепт DARK). Экспли-кативный ККП актуализируется в 36,2 % примерах, а импликативный – в 17,6 % текстов. Почти одинаковое количество контекстов (7% и 6,8%) послужило средством актуализации архетипических смыслов, представляющих прецедентнореферентный признак бинарной оппозиции, и наименьшее число примеров иллюстрирует интегративный ККП анализируемых концептов (5,3% и 4,7%).

Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить следующее.

Накопление эмпирических данных, как правило, позволяет увидеть «повторяющиеся узоры смысла» – паттерны, на базе которых становится возможным осуществление классификации и категоризации рассматриваемых языковых явлений. В границах выполненного исследования сбор данных позволил выделить 4 классификационных когнитивных признака в каждом концепте, представляющем архетипическую бинарную оппозицию LIGHT/DARK и сделать статистический анализ полученной информации, проиллюстрировавший степень репрезентативности выявленных признаков в пределах отобранного материала. В дальнейшем, будучи наложенным на соответствующие контексты, данный материал станет основой следующих, более высоких уровней критического анализа дискурса.

1Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics, Saint-Petersburg

Список литературы "Текстовая формация" как основа критического анализа современного американского медиа-дискурса

- Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // ЛЭС. М., 1990. С.136-137.

- Большакова А. Ю. Теория архетипа и концептология [Электронный ресурс] // Культурологический журнал. иЯЪ: http://www.cr-joumal.m/ms/joumals/109.html&j_id=9.

- Дейк Т.А. ван. Стратегии понимания связного текста / Т.А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988. С. 153-211.

- Карасик В. И. Архетипические концепты в общении // Прямая и непрямая коммуникация. Саратов, 2003. С. 39-52.

- Кубрякова Е.С. Об установках когнитивой науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики. / Вопросы когнитивной лингвистики. 2004, № 1. С.6-17.

- Семенова Е.М. Семантико-когерентный классификационный признак концепта LIGHT и способы его метафорической репрезентации в американском политическом дискурсе / Е.М. Семенова // Филология: научные исследования. Nota Bene, 2018. № 1 (24). C.136-146.

- Семенова Е.М. Экспликативный потенциал архетипического концепта LIGHT и его актуализация в американском политическом дискурсе / Е.М. Семенова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 2. С. 125-131.

- Семенова Е.М. Онтология бинарных оппозиций, или "темная сторона светлого": монография / Е.М. Семенова. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2019. 132 с.

- Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с нем. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2017. 356 с.

- Fairclough N. Language and Power. London: Longman, 1989. 248 p.

- Fairclough N. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992. 259 p.

- Fairclough N. (1993) "Critical Discourse analysis and the marketization of public discourse: the universities", Discourse and Society, 4 (2): 133-68.

- Gramsci A. (1983) Marxismus und Kultur. Ideologie, Alltag, Literatur. Uamburg: VSA.

- Halliday M. "Language structure and language function" in John Lyons (ed.), New Horizons in Linguistics. Harmondsworth: Penguin,1970. P. 140-65.

- Halliday M. Explorations in the Functions of Language. London: Arnold, 1973. 143 p.

- Halliday M. (1978) Language as Social Semiotic. London: Arnold, 1978. 111 p.

- Wodak R. (1989) Language, Power and Ideology. Amsterdam: Benjamins, 1989. 288 p.

- Wodak R., Menz F. (1990) Sprache in der Politik - Politik in der Sprache. Klagenfurt: Drava, 1990. 450 s.

- Wodak R. (1995) "Critical Linguistics and critical discourse analysis" in Jef Verschueren, Jan-Ola Oestman and Jan Blommaert (eds), Handbook of Pragmatics. Manual. Amsterdam: Benjamins, P. 204-210.