Тектоническая дислоцированность мезозойско-кайнозойских отложений как один из основных нефтегазоконтролирующих признаков в северной части Западно-Сибирской плиты

Автор: Воробьев С.В., Горбунов П.А., Максименко О.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты палеотектонического анализа условий формирования мезозойско-кайнозойских отложений осадочного чехла северной части Западно-Сибирской плиты (в административном отношении соответствующей территории Ямало-Ненецкого автономного округа). Палеотектонический анализ проведен по методике построения карт палеотолщин основных литолого-стратиграфических комплексов, контролируемых наиболее выраженными отражающими горизонтами (А, Б, М, М´, Г, С3). На основе выполненных палеореконструкций выявлен инверсионный характер развития исследуемой территории. Объяснено влияние инверсионных тектонических движений на формирование пликативных и дизъюнктивных нарушений, на движение тектонических блоков и сопутствующую этому деструкцию осадков, т. е. на формирование тектонической дислоцированности отложений осадочного чехла. Зоны с высокой степенью тектонической дислоцированности обосновываются как области, наиболее предпочтительные для миграции пластовых флюидов и, соответственно, для процессов нефтегазонакопления. Авторы статьи впервые построили модель тектонической дислоцированности осадочного чехла и установили взаимосвязь между степенью тектонической дислоцированности и нефтегазоносностью в пределах северной части Западной Сибири. Полученные результаты могут быть использованы для планирования геолого-разведочных работ в пределах рассматриваемой территории

Западная сибирь, ямало-ненецкий автономный округ, палеотектонический анализ, осадочный комплекс, пликативные и дизъюнктивные дислокации, миграция, тектоническая инверсия

Короткий адрес: https://sciup.org/14128803

IDR: 14128803 | УДК: 553.981 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-57-68

Текст научной статьи Тектоническая дислоцированность мезозойско-кайнозойских отложений как один из основных нефтегазоконтролирующих признаков в северной части Западно-Сибирской плиты

Особенности тектонического развития любого осадочного бассейна определяют совокупность двух крайне важных признаков его нефтегазоносности — обстановки осадконакопления пород-коллекторов и флюидоупоров, а также режимы, характеризующие процессы заложения и развития структур (линейные размеры, морфологию, амплитуды, элементы простирания), контролирующих залежи нефти и газа.

Как правило, оценка особенностей протекания тектонических процессов осуществляется на основе методики палеотектонических исследований, базирующейся на анализе характера изменений мощностей изохронных толщ [1, 2]. В итоге это позволяет реконструировать тектонический облик исследуемой территории на определенный момент геологического времени, т. е. прогнозировать палеогеографические обстановки осадконакопления (состав и характер распределения осадков в плане и разрезе осадочного чехла), а также изучать основные этапы формирования и трансформации потенциальных ловушек нефти и газа с течением времени.

Масштабность палеотектонических реконструкций, а также представительность исходной геологогеофизической информации определяют результативность данного вида исследований, крайне актуальных для планирования направлений и объемов геолого-разведочных работ для воспроизводства минерально-сырьевой базы.

За последние 45 лет в пределах нефтегазоносных территорий Западной Сибири выполнены большие объемы геолого-разведочных работ, включающих сейсмические исследования в модификации метода общей глубинной точки (ОГТ) 2D и 3D, а также поисково-разведочное бурение. Новые геолого-геофизические материалы позволяют существенно дополнить и переосмыслить сложившиеся представления об особенностях палеотектонического развития осадочного чехла в пределах рассматриваемой территории.

Ниже представлены результаты палеотекто-нического анализа условий формирования мезо-зой-кайнозойских отложений осадочного чехла северной части Западно-Сибирской плиты (в административном отношении соответствующей территории Ямало-Ненецкого автономного округа), а также приведена оценка влияния инверсионных тектонических движений на региональную нефтегазоносность. Указанные реконструкции выполнялись на основе карт палеотолщин основных литолого-стратиграфических комплексов, слагающих осадочный чехол, построенных по методу изопахического треугольника [1] и характеризующих юрский, неоком-ский, аптский, альб-сеноманский, турон-сантонский и кайнозойский этапы геологического развития северной части Западно-Сибирской плиты.

Основой для палеотектонических реконструкций послужили региональные структурные карты масштаба 1 : 500 000, построенные авторами статьи на основе комплексирования результатов сейсмических исследований [6], выполненных по методике ОГТ (532 тыс. км сейсмических профилей с кратно- стью от 12 до 60 и материалов 3D-сейсмических исследований объемом 35 тыс. км2), а также данных поисково-разведочного бурения на нефть и газ (более 6000 скважин).

Структурные построения осуществлялись по следующим опорным отражающим горизонтам, выделяемым в разрезе осадочного чехла северной части Западной Сибири:

-

– А — подошве мезозойско-кайнозойского осадочного чехла;

-

– Б — кровле баженовской свиты и ее аналогам (отвечает границе раздела юрских и меловых отложений);

-

– М — кровле черкашинского горизонта (границе раздела отложений неокомского и аптского возрастов);

-

– М´ — кровле танопчинской свиты и ее аналогам (граница раздела аптского и альб-сеноманского осадочных комплексов);

-

– Г — кровле покурской свиты и ее аналогам (отвечает времени окончания сеноманского века);

-

– С3 — кровле нижнеберезовской подсвиты и ее аналогам (отвечает времени окончания сантонского века).

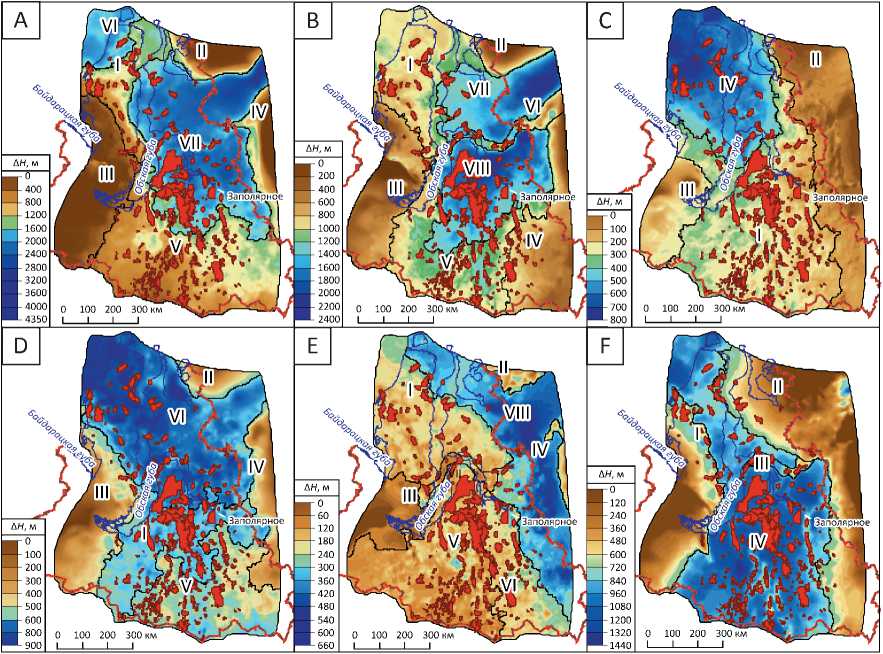

На основе трансформации указанных структурных поверхностей была получена серия карт палеотолщин (рис. 1), характеризующих палеотекто-нические обстановки осадконакопления на конец юрского (А–Б), неокомского (Б–М), аптского (М–М´), альб-сеноманского (М´–Г), турон-сантонского (Г–С3) и кайнозойского (С3–0) времени в пределах севера Западной Сибири.

На следующем этапе исследований было выполнено палеотектоническое районирование для каждого из рассматриваемых этапов геологического времени, т. е. на каждой из представленных карт палеотолщин были показаны надпорядковые и региональные структуры I порядка, которым были присвоены наименования, корреспондирующие со структурами, выделенными на современной тектонической карте мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Западной Сибири [7].

Анализ представленных карт палеотолщин основных литолого-стратиграфических подразделений осадочного чехла (см. рис. 1) свидетельствует о значительных изменениях палеотектонических обстановок осадконакопления. Можно наблюдать, как в течение геологического времени области наиболее интенсивного прогибания, в пределах которых происходило формирование мощных осадочных толщ, характеризовались сменой направленности тектонических движений. Последние вызывали относительные воздымания палеорельефа, в результате чего происходило значительное сокращение объемов и мощностей осадков, накапливаемых на последующих этапах геологического развития. Неоднократные смены знаков вертикальных тектонических движений (инверсии) отражались в изменениях площадей палеоструктур, в их частичном или полном расформировании, а также в переходе положительных форм рельефа в промежуточные и отрицательные (и наоборот).

В юрский период (см. рис. 1 А) тектонического развития территории наиболее интенсивное погружение образований доюрского комплекса, подстилающих отложения осадочного чехла, происходило в пределах Гыдан-Пур-Тазовской палеомегасинеклизы и Западно-Ямальской палеовпадины. Остальная часть исследуемой территории преимущественно испытывала относительное воздымание. Наиболее контрастными положительными палеоструктурами в данное время были Притаймырская, Припайхой-ско-Ямальская и Приенисейская палеомоноклизы. Необходимо отметить, что эти структуры относились к областям с наиболее стабильным режимом тектонического развития в течение всего мезозойско-кайнозойского периода развития Западно-Сибирской плиты.

В неокомское время (см. рис. 1 B) в целом сохраняется унаследованность особенностей тектонического развития. Конфигурация сформировавшихся на данном этапе тектонических структур в основном повторяет контуры тектонических элементов, зало-жившихся в юрское время. Основные депоцентры осадконакопления по-прежнему были связаны с территориями Ямало-Гыданской и Надым-Пур-Та-зовской палеомегасинеклиз. При этом морфология и размеры данных структур претерпели некоторые трансформации.

Площадь Ямало-Гыданской палеомегасинеклизы незначительно сократилась из-за процессов воздымания, охвативших северную часть п-ова Гы-данский. Площадь Надым-Пур-Тазовской палеомегасинеклизы, наоборот, увеличилась за счет вовлечения в процесс погружения северной части Надымско-Варьеганской палеомоноклизы.

Среди положительных структур унаследованно развивались Притаймырская, Припайхойско-Ямаль-ская и Приенисейско-Маховская палеомоноклизы.

Первая тектоническая инверсия, которая произошла в юрско-меловой период развития исследуемой территории, связана с трансформациями ЗападноЯмальской палеовпадины. Данная структура, испытав в неокомcкое время интенсивное воздымание, сочленилась с Ямальской палеомегатеррасой, в результате чего была сформирована крупная положительная структура — Ямальская палеомоноклиза. Данный пример характеризует общую смену направленности тектонических движений с отрицательных, преобладавших в юрское время, на положительные в неокомское.

В аптское время (см. рис. 1 C) также происходят существенные изменения палеорельефа в преде-

Рис. 1. Палеотектонические карты севера Западной Сибири юрского (A), неокомского (B), аптского (C), альб-сеноманского (D), турон-сантонского (E) и кайнозойского (F) времени с выделенными палеоструктурами I порядка

Fig. 1. Paleotectonic maps of the Western Siberia north for Jurassic (A), Neocomian (B), Aptian (C), Albian-Cenomanian (D), Turonian-Campanian (E), and Cenozoic (F) time with the I-st order paleostructures identified

Ql ^2 Из

Границы ( 1 – 3 ): 1 — Ямало-Ненецкого автономного округа, 2 — палеоструктур I порядка; 3 — месторождения.

Палеоструктуры I порядка: юрский период (A): I — Ямальская палеомегатерраса, II — Притаймырская палеомоноклиза, III — Припайхой-ско-Ямальская палеомоноклиза, IV — Приенисейская палеомоноклиза, V — Надымско-Варьеганская палеомоноклиза, VI — ЗападноЯмальская палеовпадина, VII — Гыдан-Пур-Тазовская палеосинеклиза; неокомский период (B): I — Ямальская палеомоноклиза, II — При-таймырская палеомоноклиза, III — Припайхойско-Ямальская палеомоноклиза, IV — Приенисейско-Маховская палеомегамоноклиза, V — Надымско-Варьеганская палеомоноклиза, VI — Мессояхский палеомегавал, VII — Ямало-Гыданская палеомегасинеклиза, VIII — На-дым-Пур-Тазовская палеомегасинеклиза; аптский период (C): I — Надым-Пур-Тазовская палеомегатерраса, II — Притаймырская палеомоноклиза, III — Припайхойско-Ямальская палеомоноклиза, IV — Ямало-Гыданская палеомегасинеклиза; альб-сеноманский период (D): I — Надым-Пурская палеомегатерраса, II — Притаймырская палеомоноклиза, III — Припайхойско-Ямальская палеомоноклиза, IV — Прие-нисейско-Маховская палеомегамоноклиза, V — Тагринско-Харампурско-Русская палеоантеклиза, VI — Ямал-Гыдан-Обь-Тазовская палеомегасинеклиза; турон-сантонский период (E): I — Ямало-Гыданская палеомегаантеклиза, II — Притаймырская палеомегаантеклиза, III — Припайхойско-Ямальская палеомоноклиза, IV — Приенисейско-Маховская палеомегамоноклиза, V — Надым-Пурская палеомегатерраса, VI — Тагринско-Харампурская палеомегатерраса, VII — Мессояхский палеомегавал, VIII — Гыдан-Енисей-Маховская палеомегасинеклиза; кайнозойский период (F): I — Припайхойско-Ямальская моноклиза, II — Притаймырско-Приенисейско-Гыданская моноклиза, III — Мессо-яхский пояс мегавалов, IV — Ямал-Надым-Пур-Тазовская мегасинеклиза

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — Yamal-Nenets Autonomous Okrug, 2 — I-st order paleostructures; 3 — fields.

I order paleostructures: Jurassic period (A): I — Yamalsky paleomegaterrace, II — Pritaimyrsky paleomonoclise, III — Pripaikhoisky-Yamalsky paleomonoclise, IV — Prieniseisky paleomonoclise, V — Nadymsky-Varyogansky paleomonoclise, VI — West Yamalsky paleodepression, VII — Gydan-Pur-Tazovsky paleosyneclise; Neocomian period (B): I — Yamalsky paleomonoclise, II — Pritaimyrsky paleomonoclise, III — Pripaikhoisky-Yamalsky paleomonoclise, IV — Prieniseisky-Makhovsky paleomegamonoclise, V — Nadymsky-Varyogansky paleomonoclise, VI — Messoyakhsky paleomegaswell, VII — Yamal-Gydansky paleomegasyneclise; VIII — Nadym-Pur-Tazovsky paleomegasyneclise; Aptian period (C): I — Nadym-Pur-Tazovsky paleomegaterrace, II — Pritaimyrsky paleomonoclise, III — Pripaikhoisky-Yamalsky paleomonoclise, IV — Yamal-Gydansky paleomegasyneclise; Albian-Cenomanian period (D): I — Yamalsky-Pursky paleomegaterrace, II — Pritaimyrsky paleomonoclise, III — Pripaikhoisky-Yamalsky paleomonoclise, IV — Prieniseisky-Makhovsky paleomegamonoclise, V — Tagrinsky-Kharampursky-Russky paleoanteclise, VI — Yamal-Gydan-Ob-Tazovsky paleomegasyneclise; Turonian-Campanian period (E): I — Yamalsky-Geydansky paleomegaanteclise, II — Pritaimyrsky paleomonoclise, III — Pripaikhoisky-Yamalsky paleomonoclise, IV — Prieniseisky-Makhovsky paleomegamonoclise, V — Nadym-Pursky paleomegaterrace, VI — Tagrinsky-Kharampursky paleomegaterrace, VII — Messoyakhsky paleomegaswell, VIII — Gydan-Yenisei-Makhovsky paleomegasyneclise; Cenozoic period (F): I — Pripaikhoisky-Yamalsky monoclise, II — Pritaimyrsky-Prieniseisky-Gydansky monoclise, III — Messoyakhsky megaswell belt, IV — Yamal-Nadym-Pur-Tazovsky megasyneclise лах северной части Западно-Сибирского осадочного бассейна. На данном этапе большая часть исследуемой территории характеризовалась преобладанием восходящих тектонических движений, в результате проявления которых произошло сочленение При-таймырской и Приенисейско-Маховской палеомоноклиз, а также полное расформирование Мессояхского палеомегавала.

Значительные изменения типичны также для Надым-Пур-Тазовской и Ямало-Гыданской палеомегасинеклиз. Рассматриваемые отрицательные структуры, активно развивавшиеся в юрское и раннемеловое (неокомское) время, в результате воздействия восходящих тектонических движений были переформированы в обширную промежуточную форму палеорельефа — Надым-Пур-Тазовскую палеомегатеррасу.

Полное обращение неокомского палеорельефа, связанное со сменой режима восходящих движений на погружение, произошло в северо-западной части Западно-Сибирской плиты, в пределах которой Ямальская палеомоноклиза преобразовалась в Ямало-Гыданскую палеомегасинеклизу.

В альб-сеноманское время (см. рис. 1 D) наблюдается очередная тектоническая инверсия, в результате которой активное преобладающее воздымание, характерное для аптского века, сменяется на интенсивное погружение бассейна. При этом наиболее активные трансформации палеорельефа отмечаются в северо-западной части осадочного бассейна. В результате этого площадь Ямало-Гыданской палеомегасинеклизы значительно увеличилась, охватывая большую часть полуостровов Ямал и Гыданский, а также северные районы Обь-Тазовского междуречья. Следствием этого стало образование Ямал-Гыдан-Обь-Та-зовской палеомегасинеклизы. Одновременно с этим центральная часть Надым-Пурского междуречья испытывала погружение, обусловившее формирование здесь структуры промежуточного типа — Надым-Пур-ской палеомегатеррасы, сочленяющей активно погружавшуюся северную часть осадочного бассейна и его стабильные периферийные районы.

На юге рассматриваемой территории происходило заложение и развитие крупной положительной структуры — Тагринско-Харампурско-Русской палеоантеклизы. Кроме того, унаследованные восходящие тектонические движения испытывала При-пайхойско-Ямальская палеомоноклиза, которая на конец сеноманского времени вновь распалась на два отдельных положительных сегмента — Притай-мырскую палеомегаантеклизу и Приенисейско-Ма-ховскую палеомегамоноклизу за счет значительного погружения, вызванного тектонической инверсией в пределах территории современного Усть-Енисей-ско-Агапского пояса мегапрогибов.

В турон-сантонское время (см. рис. 1 E) происходит очередная крупная тектоническая инверсия, в результате которой большая часть севера Западной Сибири испытала относительное воздымание. Существенные изменения палеорельефа произошли в южной части осадочного бассейна, где сочленились Надым-Пурская палеомегатерраса и Тагринско-Ха-рампурско-Русская палеоантеклиза, в результате чего были сформированы две крупные положительные структуры — Надым-Пурская и Тагринско-Ха-рампурская палеомегатеррасы.

Наиболее существенные обращения палеорельефа в данное время отмечались в пределах Ямало-Гы-дан-Обь-Тазовской палеомегасинеклизы, которая трансформировалась за счет проявления инверсионных движений в своей западной части в Ямало-Гыданскую палеомегаантеклизу, расширившись в юго-восточном направлении.

Наиболее активные процессы воздымания испытывала территория Мессояхского палеомегавала, сочленявшего Ямало-Гыданскую палеомегаанте-клизу и Надым-Пурскую палеомегатеррасу.

На данной стадии тектонического развития па-леогипсометрическую выраженность в значительной степени утратили Притаймырская, Припайхойско-Ямальская и Приенисейско-Маховская палеомега-моноклизы.

В кайнозойское время (см. рис. 1 F) происходит очередная перестройка палеорельефа рассматриваемой территории. Центральная и южная части осадочного бассейна испытывали преобладающее инверсионное погружение, в результате чего произошла трансформация Надым-Пурской и Тагрин-ско-Харампурской палеомегатеррасс и большей части Ямало-Гыданской палеомегаантеклизы в Яма-ло-Надым-Пур-Тазовскую мегасинеклизу. В пределах данной отрицательной мегаструктуры выявляются отдельные участки, испытывающие восходящие тектонические движения. Крупнейшая из подобных структур — восточная ветвь Мессояхского мегавала.

Полное обращение палеорельефа произошло в пределах Гыданско-Енисейско-Маховской палеомегасинеклизы, которая в кайнозойское время трансформировалась в положительную структуру — При-таймырско-Приенисейско-Гыданскую моноклизу.

В западной части осадочного бассейна обособилась Припайхойско-Ямальская моноклиза, которая сформировалась за счет сочленения трех тектонических элементов, существовавших в турон-сантон-ское время: Ямало-Гыданской палеомегаантеклизы, Припайхойско-Ямальской палеомоноклизы и На-дым-Пурской палеомегатеррасы.

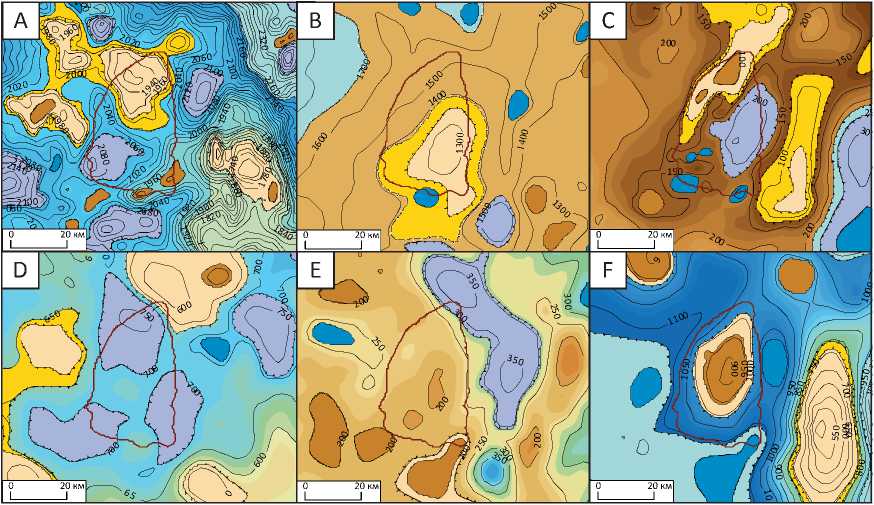

Таким образом, в результате выполненных исследований авторами осуществлена детализация особенностей палеотектонического развития мезозойско-кайнозойского осадочного чехла в северной части Западно-Сибирской плиты. Кроме того, полученные результаты подтверждают выводы предшествующих исследователей [3] о существенном влиянии инверсионных тектонических движений на региональное строение и тектоническое развитие осадочного чехла Западно-Сибирской плиты. При этом наиболее контрастные изменения палеорельефа фиксируются в пределах отдельных крупных локальных поднятий. Данный тезис можно проиллюстрировать результатами анализа истории тектонического развития Заполярного куполовидного поднятия.

Заполярное куполовидное поднятие, контролирующее одноименное месторождение, является крупной положительной структурой II порядка, расположенной в северной части средней структуры I порядка — Хадырьяхинской моноклинали, осложняющей строение северной части Надым-Тазовской синеклизы [7]. В результате проявлений тектонических инверсий в мезозойско-кайнозойское время происходили значительные трансформации контуров, линейных размеров и амплитуды данной структуры, а также ее положения в плане (рис. 2).

В юрское время (см. рис. 2 A) в переделах современного контура Заполярного куполовидного поднятия (месторождения) выделяется совокупность положительных и отрицательных структур. В северной части современного контура месторождения выделяется крупная положительная структура II порядка амплитудой около 100 м, имеющая сложную конфигурацию. В южной части месторождения находится мелкая отрицательная структура II порядка и небольшая гряда положительных структур III порядка с амплитудами от 10 до 20 м.

В неокомское время (см. рис. 2 B) в юго-восточной части месторождения происходит интенсивное воздымание, в результате чего формируется крупная структура II порядка, в максимальной степени соответствующая современному контуру поднятия, с палеоамплитудой, превышающей 100 м. Положительная структура, заложившаяся в пределах северной части площади в юрское время, была трансформирована в пологую моноклиналь, погружающуюся в северном направлении.

В аптское время (см. рис. 2 C) происходит значительная перестройка палеорельефа, выразившаяся в общем его воздымании, на фоне которого положительная структура II порядка, существовавшая в неокоме, трансформируется во впадину, ограниченную палеовалами (амплитуда более 50 м) северного и северо-северо-восточного простираний.

В альб-сеноманское время (см. рис. 2 D) в развитии структуры происходит повторное, практически полное обращение палеорельефа. Субмеридионально ориентированные положительные структуры аптского времени переформировались в отрицательные палеоструктуры II порядка. Севернее современного контура месторождения образуется обособленная крупная положительная структура II порядка.

В турон-сантонское время (см. рис. 2 E) вся территория месторождения испытывает воздымание, что приводит к выполаживанию отрицательных форм рельефа, заложившихся на предыдущих этапах геологического развития. В пределах Заполярного купола, а также за границами его территорий формируется серия небольших положительных структур III порядка с палеоамплитудами от 10 до 30 м. В северо-восточной части рассматриваемой площади в результате локального погружения образовалась значительная по размерам и амплитуде отрицательная структура II порядка.

В кайнозойское время (см. рис. 2 F), за счет интенсивного воздымания, Заполярное куполовидное поднятие приняло современный облик. Поднятие по отражающему горизонту С3 представляет собой крупную положительную структуру, удлиненную в меридиональном направлении и имеющую амплитуду около 150 м. Южнее контура месторождения образовалась крупная отрицательная структура II порядка, а юго-восточнее — высокоамплитудное Русское поднятие.

Таким образом, на примере Заполярного куполовидного поднятия можно проиллюстрировать особенности проявления инверсионных тектонических движений в пределах отдельных как положительных, так и отрицательных локальных элементов палеорельефа Западно-Сибирской плиты.

Аналогичным образом авторы статьи проанализировали историю тектонического развития всех выявленных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа антиклинальных поднятий, контролирующих месторождения нефти и газа. Полученные результаты свидетельствуют о неоднократной смене направленности вертикальных (блоковых) тектонических движений в пределах изучаемой территории. Северную часть Западно-Сибирской плиты можно разделить на серию областей, для каждой из которых был характерен свой режим тектонического развития (рис. 3). На основе анализа рассмотренных карт палеотолщин (см. рис. 1) выделено 12 основных режимов тектонического развития антиклинальных структур, контролирующих месторождения УВ-сырья. Анализ полученных распределений свидетельствует о том, что в течение всего мезозойско-кайнозойского времени Западно-Сибирский осадочный бассейн развивался под постоянным влиянием знакопеременных (инверсионных) тектонических движений, обусловливающих разнонаправленный характер трансформации тектонических структур во времени. Масштабность данного явления оказывала существенное влияние на расчлененность палеорельефа как в плане, так и в разрезе осадочного чехла северной части Западно-Сибирской плиты. В результате чего контрастную смену знаков тектонических движений испытывали в том числе и близрасположенные (смежные) структурные элемен-

Рис. 2. Палеотектонические схемы развития Заполярного поднятия и сопредельных территорий в юрское (A), неокомское (B), аптское (C), альб-сеноманское (D), турон-сантонское (E) и кайнозойское (F) время

Fig. 2. Paleotectonic schemes of Zapolyarny High and its neighbourhood evolution in Jurassic (A), Neocomian (B), Aptian (C), Albian-Cenomanian (D), Turonian-Campanian (E), and Cenozoic (F) time

^"^ 1 h^H 2 I—1 3 I1 4 Ia I bl 5 236 Ml 7

Структуры II порядка : положительные ( 1 , 2 ): 1 — крупные, 2 — мелкие; отрицательные ( 3 , 4 ): 3 — к пные, 4 — мелкие; 5 — структуры

III порядка (а – положительные, b – отрицательные); 6 — изопахиты, м; 7 — контур Заполярного мес ния

II-nd order structures: positive (1, 2): 1 — large, 2 — small; negative (3, 4): 3 — large, 4 — small; 5 — III-rd order structures (а – positive, b – negative); 6 — isopachs, m; 7 — outline of the Zapolyarny field ты палеорельефа, заложение которых происходило на различных этапах геологического развития.

На основании изложенного необходимо отметить, что в целом на протяжении мезозойского и кайнозойского этапов развития северная часть Западно-Сибирской плиты представляла собой область устойчивого погружения, которое сопровождалось заполнением осадочного бассейна мощными толщами терригенных пород. Инверсионные тектонические движения, фиксируемые на региональном уровне, в свою очередь, существенно усложняли строение осадочных комплексов. Их проявления обусловливали как высокую степень расчлененности палеорельефа, так и изменения морфологии тектонических структур. Изменения направленности тектонических движений сопровождались изменениями обстановок осадконакопления в пределах одних и тех же областей на различных этапах геологического развития седиментационного бассейна. То есть, весьма характерной особенностью развития осадочного бассейна была неоднократная смена унаследованного прогибания на относительное воздымание или стабилизацию палеорельефа (и наоборот), что способствовало изменению морфологии, линейных размеров, амплитуд тектонических структур, а также смещению их контуров в палеоплане. Постоянная смена знаков вертикальных движений влекла за собой вывод отдельных участков из режима бассейновой седиментации, что обусловливало размытие и переотложение накопленных ранее осадков, а также способствовало развитию оползневых процессов в нелитифициро-ванных и слабоуплотненных толщах.

Геологические объекты, сформированные в условиях постоянной смены направления тектонических движений, испытывали большие геодинамические нагрузки, последствия воздействий которых проявлялись в виде как пликативных (складкообразование), так и тектонических (дизъюнктивные нарушения) дислокаций. При этом интенсивность смены знаков тектонических движений вызывала изменения степени дислоцированности пород доюрского комплекса и отложений осадочного чехла. Учитывая, что осадочные комплексы накапливались последовательно в течение геологического времени, степень тектонической дислоцированности разновозрастных отложений осадочного чехла увеличивается по направлению сверху вниз.

К числу наиболее дислоцированных толщ относятся магматические, метаморфические и вулканогенно-обломочные образования доюрского комплекса. Тектонические блоковые движения палеозойских

Рис. 3. Графики развития антиклинальных поднятий, контролирующих месторождения УВ, в течение мезозойско-кайнозойского времени в пределах севера Западно-Сибирской плиты

Fig. 3. Diagrams of growth of anticline highs that control HC fields in the northern part of the West Siberian Plate during Mesozoic-Cenozoic time

Вертикальные перемещения блоков значительной амплитуды, достигающие (по предварительным оценкам авторов) ±700–800 м, сопровождались деструкцией горных пород (макро- и микротрещиноватость), существенными смещениями термодинамического равновесия пластовых систем, а также изменениями напряженного состояния массивов горных пород. Перечисленные факторы обусловливали изменения горных, пластовых, боковых и поровых давлений в породах-коллекторах и, следовательно, формирование зон пьезомаксимумов и пьезоминимумов. Все перечисленное в совокупности обусловило возникновение соответствующих градиентов пластовых давлений, определявших общие направления миграции пластовых флюидов, а также процессы вероятного рассеивания и аккумуляции УВ. Таким образом, тектонические инверсионные движения можно отнести к числу региональных геологических процессов, способствующих возникновению и протеканию как вертикальной, так и горизонтальной миграции пластовых флюидов. При отсутствии контрастных значений градиентов пластовых давлений, т. е. при унаследованном погружении (или воздымании) территории, в отложениях осадочного чехла не могли бы создаваться условия, благоприятные для возникновения горизонтально- го перемещения пластовых флюидов. На следующем этапе исследований авторами статьи был разработан методический прием количественной оценки степени тектонической дислоцированности отложений осадочного чехла, обусловленной проявлениями знакопеременных (инверсионных) тектонических движений.

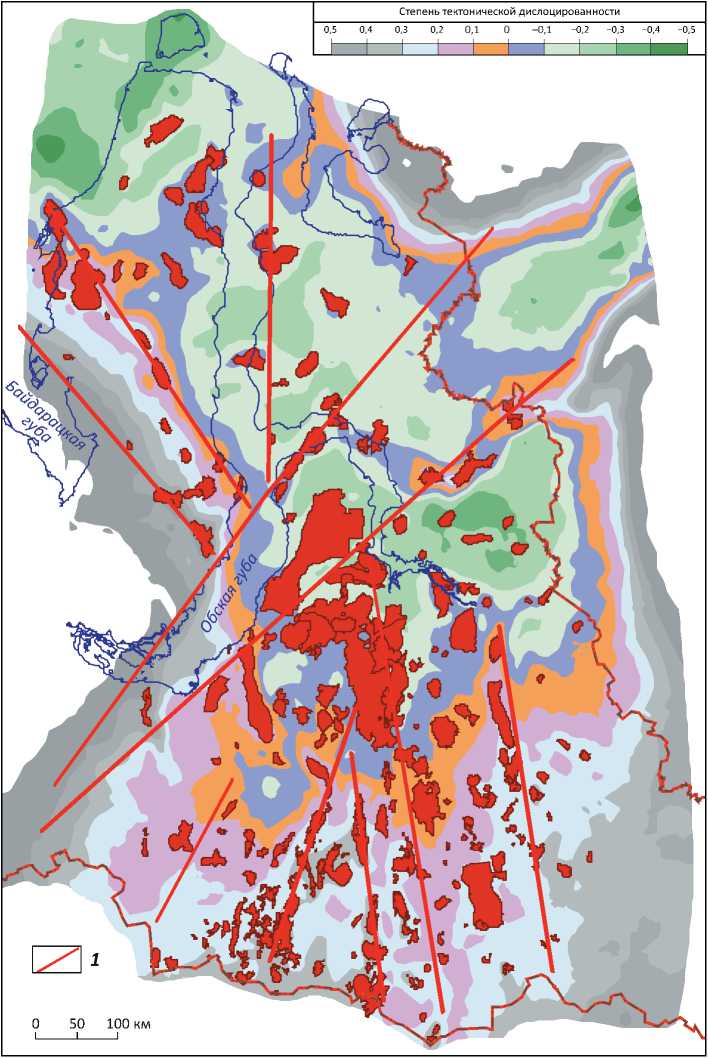

Первоначально представленные карты палеотолщин, характеризующие палеотектонические условия на конец юрского, неокомского, аптского и альб-се-номанского, турон-сантонского и кайнозойского периодов осадконакопления (см. рис. 1), были перенормированы к интервалу значений от –1 до 1. При этом –1 соответствует наиболее глубокопогружен-ным участкам палеовпадин, а 1 — наиболее гипсометрически выраженным палеосводам положительных структур. На основе выполненных трансформаций была получена серия сеточных функций, характеризующих палеогеоморфологическую выраженность рельефа на момент окончания каждого из рассматриваемых интервалов геологического времени.

В дальнейшем все преобразованные карты последовательно суммировались с последующим делением на число сложений. В результате выполненных преобразований получена схема (рис. 4), характеризующая общую (интегральную) направленность тектонических движений в мезозойско-кайнозойское время развития северной части Западно-Сибирской плиты. В соответствии с данной схемой значения параметра дислоцированности, близкие к нулевым (от -0,2 до 0,2), отвечают областям инверсионного развития, характеризующимся наиболее частой сменой знака тектонических движений в процессе развития седиментационного бассейна. Области значения параметра дислоцированности менее -0,2 и более 0,2 соответственно относятся к участкам преобладающего погружения и воздымания соответственно.

Анализ полученного распределения свидетельствует о том, что подавляющая часть месторождений нефти и газа, выявленных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, территориально тяготеет к зонам с максимальной степенью тектонической дислоцированности (от -0,2 до 0,2). К их числу относятся и такие гигантские месторождения, как Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Южно-Русское, Бованенковское, Крузенштернское, Харасавэй-ское, Малыгинское, Береговое, Тазовское, а также Тамбейская группа месторождений. Всего на зоны с максимальной степенью тектонической дислоциро-ванности пород приходится около 74,2 % суммарных запасов газа, газового конденсата и нефти, выявленных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (рис. 5). При этом 55,8 % запасов связано с участками разреза, характеризующимися значениями параметра дислоцированности, изменяющимися в интервале от –0,1 до 0,1.

Рис. 4. Схема тектонической дислоцированности отложений осадочного чехла в северной части Западно-Сибирской плиты

Fig. 4. Scheme of tectonic dislocation of the deposits within the sedimentary cover in the northern part of the West Siberian Plate

1 — региональные тектонические нарушения.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — regional tectonic faults.

For other Legend items see Fig. 1

Таким образом, результаты выполненных исследований позволяют рассматривать проявления инверсионных тектонических движений в качестве одного из основных нефтегазоконтролирующих признаков в пределах северной части Западной Сибири. Контролирующая роль данных движений определя- ется сочетанием следующих геологических факторов. Во-первых, они вызывали формирование изначальных палеогеографических обстановок осадконакопления, определивших состав, степень отсортиро-ванности и окатанности накапливаемых осадков, а также их структурные и текстурные характеристики.

Рис. 5. Распределение доказанных запасов УВ-сырья в северной части Западно-Сибирской плиты в зависимости от степени тектонической дислоцированности отложений осадочного чехла

Fig. 5. Occurrence of the proven HC reserves in the northern part of the West Siberian Plate depending on the degree of tectonic dislocation of the deposits within the sedimentary cover

Кроме того, контрастные тектонические движения были причиной резких изменений батиметрии седиментационного бассейна и, следовательно, фациального облика осадков как в плане, так и в разрезе осадочного чехла.

Во-вторых, инверсионные движения определяли значительные по амплитуде вертикальные и горизонтальные перемещения тектонических блоков, сложенных как литифицированными, так и неуплотненными осадками, что в конечном итоге оказывало существенное влияние на формирование структурных форм палеорельефа, способных контролировать залежи нефти и газа.

В-третьих, частая смена режимов развития осадочного бассейна сопровождалась деструкцией гор- ных пород, выражавшейся как в упругих (оползневые явления), нелитифицированных и слабоуплотненных осадков), так в и неупругих деформациях (макро-и микротрещиноватость) горных пород, обусловливающих формирование зон с пониженным гидродинамическим сопротивлением.

В-четвертых, высокоамплитудные вертикальные блоковые движения являлись основной причиной резких изменений термодинамического равновесия в пластовых системах, сопровождавшихся формированием высоких градиентов давлений и температур, инициировавших как вертикальную, так и горизонтальную миграцию пластовых флюидов.

Заключение

Таким образом, инверсионные тектонические движения определяли условия формирования обширных (в ряде случаев гигантских) по размерам гидродинамически активных зон, предпочтительных для миграции и аккумуляции УВ (преимущественно газовых, но в отдельных случаях и нефтяного ряда, за счет мощной дегазации и миграции нефтяных УВ вверх по разрезу). В случае отсутствия структурных форм, способных контролировать залежи нефти и газа, подобные области являлись участками наиболее вероятного интенсивного рассеивания мигрирующих пластовых флюидов.

Все изложенное позволяет рассматривать степень тектонической дислоцированности пород осадочного чехла, обусловленную проявлениями инверсионных тектонических движений, в качестве одного из основных признаков, контролирующих пространственные зоны локализации залежей нефти и газа в северной части Западно-Сибирской плиты и являющихся основными объектами для планирования и проведения дальнейших геолого-разведочных работ.

Список литературы Тектоническая дислоцированность мезозойско-кайнозойских отложений как один из основных нефтегазоконтролирующих признаков в северной части Западно-Сибирской плиты

- Нейман В.Б. Теория и методика палеотектонического анализа. - М.: Недра, 1984. - 80 с.

- ЯншинА.Л., ГарецкийР.Г. Тектонический анализ мощностей // Методы изучения тектонических структур. - М.: АН СССР. - 1960. - Вып. 1. -С. 117-128.

- Рудкевич М.Я., Бочкарев В.С., Максимов Е.М., Тимофеев А.А. Основные этапы истории геологического развития Западно-Сибирской плиты // Труды ЗапСибНИГНИ. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1970. - Вып. 28. - 175 с.

- Рудкевич М.Я. Палеотектонические критерии нефтегазоносности. - М.: Недра, 1974. - 184 с.

- Рудкевич М.Я. Структурно-формационные и палеотектонические критерии нефтегазоносности // Труды ЗапСибНИГНИ. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1972. - Вып. 61. - 143 с.

- Скрылев С.А., Воробьев С.В., Максименко О.В., Горбунов П.А. Особенности тектонического развития северной части Западно-Сибирской плиты в юрско-меловое время // Сборник научных трудов ООО «ТюменНИИгипрогаз». - Тюмень: ТюменНИИгипрогаз, 2017. - 140 с.

- Тектоническая карта мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы. Масштаб 1: 1 000 000/ Под ред. И.И. Нестерова. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1990.

- Сурков В.С., ТрофимукА.А. Мегакомплексы и глубинная структура земной коры Западно-Сибирской плиты. - М.: Недра, 1986. - 149 с.

- Шипилов Э.В., Карякин Ю.В. Мезозойский базальтоидный магматизм Баренцевоморской континентальной окраины: геодинамические обстановки раннего этапа раскрытия Арктического океана (по результатам исследований на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Шпицберген) // Строение и история развития литосферы. - М.: Paulsen, 2010. - С. 312-330.

- Шипилов Э.В., Верниковский В.А. Строение области сочленения Свальбардской и Карской плит и геодинамические обстановки ее формирования // Геология и геофизика. - 2010. - Т. 51. - № 1. - С. 75-92.

- Лаверов Н.П., ЛобковскийЛ.И., Кононов М.В., Добрецов Н.Л. Базовая модель тектонического развития Арктики как основа для подготовки обновленной заявки России в Комиссию ООН на установление внешней границы континентального шельфа // Арктика: экология и экономика. - 2012. - Т. 6. - № 2. - C. 4-19.