Тектоника и геодинамика в облаках (комментарии к статье Морозовой Л. И. «Оценка геодинамической активности территории по облачным аномалиям на спутниковых снимках» в журнале региональные проблемы. 2010. Т, 13. № 1)

Автор: Петрищевский А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Критика и дискуссии

Статья в выпуске: 1 т.14, 2011 года.

Бесплатный доступ

Критически рассматриваются проблемы отражения разрывных структур и зон геодинамической активизации литосферы в линейных аномалиях облачного покрова (ЛОА). Обращается внимание на отсутствие убедительных доказательств, связи ЛОА с разломами, проявленными на земной поверхности, и сейсмическими поясами. Высказано предположение, что ЛОА отражают регматическую трещиноватость литосферы в периоды усиления региональных и планетарных тектонических напряжений, вне связи элементарных ЛОА с конкретными разломами и землетрясениями. Даны рекомендации по дальнейшему исследованию феномена ЛОА.

Линейные облачные аномалии, регматическая трещиноватость, тектонические напряжения, разломы, сейсмичность

Короткий адрес: https://sciup.org/14328747

IDR: 14328747 | УДК: 550.34+528.88

Текст научной статьи Тектоника и геодинамика в облаках (комментарии к статье Морозовой Л. И. «Оценка геодинамической активности территории по облачным аномалиям на спутниковых снимках» в журнале региональные проблемы. 2010. Т, 13. № 1)

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Бироюиджан

Критически рассматриваются проблемы отражения разрывных структур и зон гео динамической активизации литосферы в линейных аномалиях облачного покрова (ЛОА). Обращается внимание на отсутствие убедительных доказательств, связи ЛОА с разломами, проявленными на земной поверхности, и сейсмическими поясами. Высказано предположение, что ЛОА отражают регматическую трещиноватость литосферы в периоды усиления региональных и планетарных тектонических напряжений, вне связи элементарных ЛОА с конкретными разломами и землетрясениями. Даны рекомендации по дальнейшему исследованию феномена ЛОА.

Я замечаю странное и непонятное для меня явление. Барометр иногда поднимается очень быстро, на четверть круга уходит от обыкновенного своего положения, иногда падает на такое же расстояние. И такие явления сопровождаются землетрясениями, как было и сегодня, 20 числа октября 1886 года в 6 часов утра... Какое же может отношение иметь состояние атмосферы к частному землетрясению?

Свидетельство очевидца f11J

Признаки связи атмосферных и литосферных (в первую очередь, сейсмических) процессов, которые являются предметом анализа в статье Л.И. Морозовой «Оценка геодинамической активности территории по облачным аномалиям на спутниковых снимках», опубликованной в журнале «Региональные проблемы», 2010, том 13, № 1, известны давно, и в настоящее время уже такая связь мало у кого вызывает сомнение. В частности, установлены связи сильных землетрясений с изменениями атмосферного давления [1, 6], вариациями солнечной активности [6, 21 ] и соответствующими изменениями в ионосфере Земли [2, 7, 19]. Одним из многочисленных признаков проявления процессов лито-атмосферного взаимодействия являются линейные облачные аномалии (ЛОА), существование которых тоже можно считать доказанным [14-18], однако физико-геологическая природа этого явления пока не находит точного и полного объяснения [16].

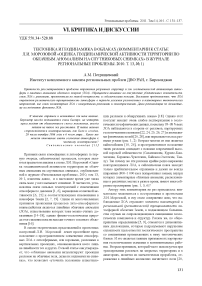

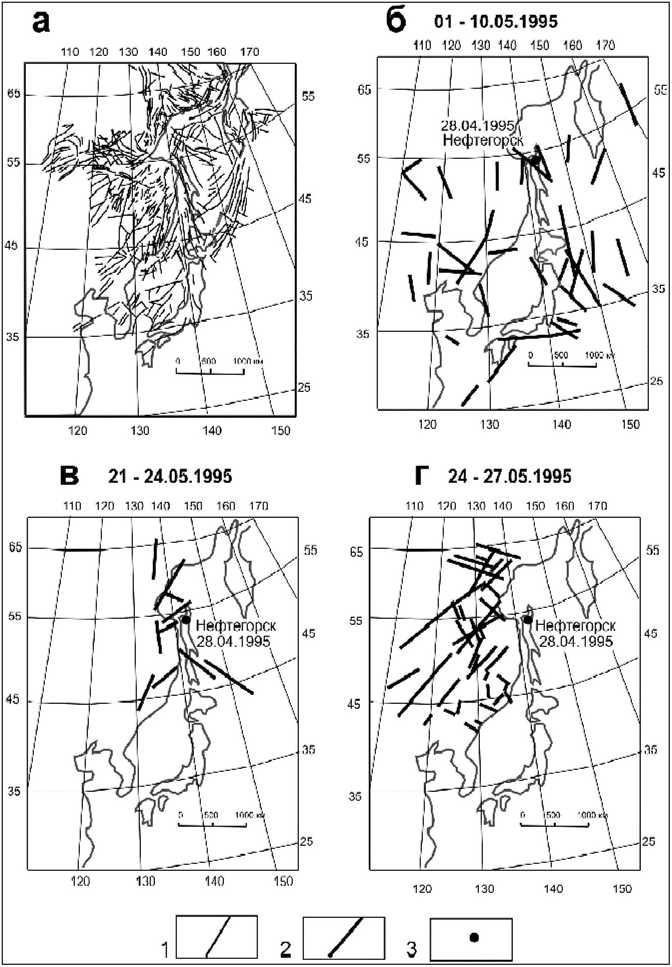

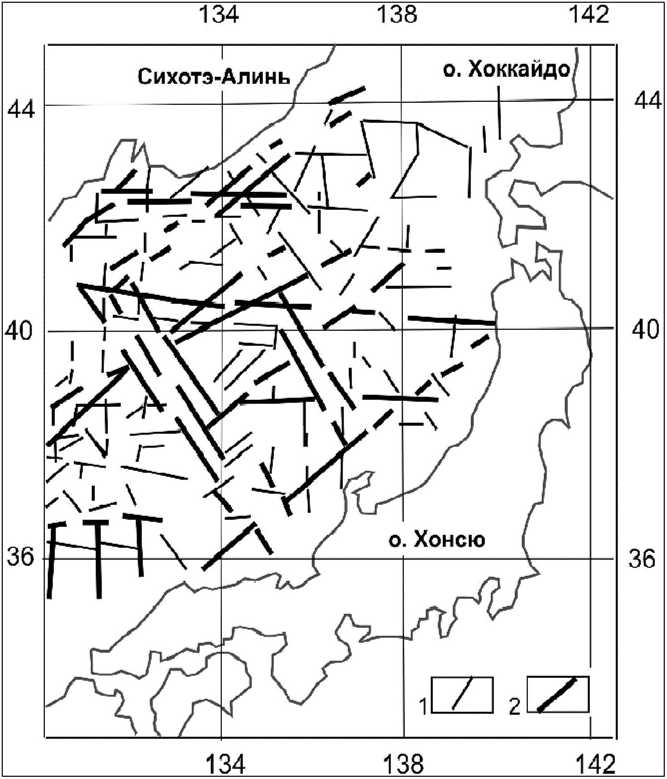

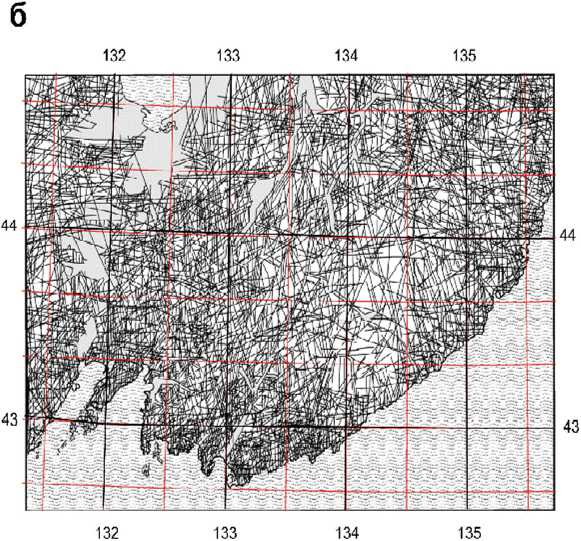

В основе теоретических представлений и прогнозных построений Л.И. Морозовой лежит простейшее предположение о пространственном совмещении атмосферных ЛОА с литосферными, или коровыми, разломами в вертикальных проекциях, основывающееся всего лишь на линейности тех и других. В своей статье она утверждает, что «облачные аномалии визуализируют проекции разломов на облачные поля, делая их видимыми на снимках», что позволяет «уточнять положение существую щих разломов и обнаруживать новые» [18]. Однако этот постулат находит очень слабое подтверждение в геологических и геофизических данных, поскольку 95-98 % всех ЛОА наблюдаются в стороне от разломов, картируемых геологическими съемками [22, 24, 25, 26, 27] и аномалиями физических полей [20, 28], или пересекают их под разными углами (рис. 1, 2). Возраст многих из них является кайнозойским [10, 24], и пространственное положение таких разломов совпадает с поясами современной высокой коровой сейсмичности (Сахалинским, Курило-Камчатским, Корякско-Чукотским, Байкало-Охотским, Тан-лу). Так почему же эти разломы крайне редко выражены повторяющимися ЛОА, а сейсмические пояса находят только приблизительное отражение и далеко не всегда широкими (800-1 000 км в поперечнике) зонами, внутри которых элементарные облачные аномалии, расположенные в различных местах в разное время, имеют многообразное простирание (рис. 1, 3, 6)?

Автору этих комментариев не раз приходилось внимательно знакомиться с построениями и прогнозами Л.И. Морозовой, и ему стало совершенно ясно, что наблюдаемые ЛОА отражают элементы планетарной и региональной (регматической) трещиноватости литосферной оболочки Земли, в подавляющем большинстве случаев не сопровождающиеся смещениями геологических комплексов и структур. Разлом же, по общепринятым определениям [5, 9], относится к дизъюнктивным дислокациям, которые подразумевают нарушение сплошности (целостности) геологического пространства со смещениями примыкающих к нему тектонических блоков. И это является главным признаком их картирования геологическими съемками в континентальных районах. Вторым признаком, который часто используется при трассировании разломов на закрытых территориях и в акваториях, является их магматическая проработка, отражаемая в линейных аномалиях магнитного поля [20,

-

28, 29]. Глубинные разломы проявляются высокими градиентами и резкими изменениями морфологии аномалий силы тяжести и магнитного поля [28] - индикаторами крупных нарушений сплошности геологического пространства. Теоретически с ними тоже могут быть связаны ЛОА, но в работах Л.И. Морозовой этот вопрос специально не исследован, в них встречаются только редкие ссылки на геофизические аномалии.

Под активными разломами в тектонике понимаются древние, омоложенные в новейшее время или новообразованные разломы, по которым, опираясь на комплекс признаков, констатируются движения в позднем плейстоцене и голоцене, те. в последние 100-130 тыс. лет, хотя многие исследователи расширяют отрезок времени современной активности разломов до 1-2 млн. лет [13, 23]. Разработаны специальные методики количественной (балльной) оценки геодинамической активности разломов, включающие их геоморфологические, структурногеологические, пале осейсмологические, сейсмологические, геофизические и геодезические характеристики [12, 13], без анализа которых утверждение об однозначной связи всех без исключения ЛОА с разломами выглядит необоснованным. Составляются и публикуются карты активных разломов [10, 12, 23]; однако детальный анализ их совместимости с облачными аномалиями в работах Л.И. Морозовой автору этих замечаний не встречался. А ведь именно с такими картами в первую очередь нужно было сопоставить ЛОА для аргументации основополагающего вывода о повсеместной и устойчивой связи ЛОА с активными разломами - лейтмотивом комментируемой статьи [18] и всех предшествующих работ критикуемого автора.

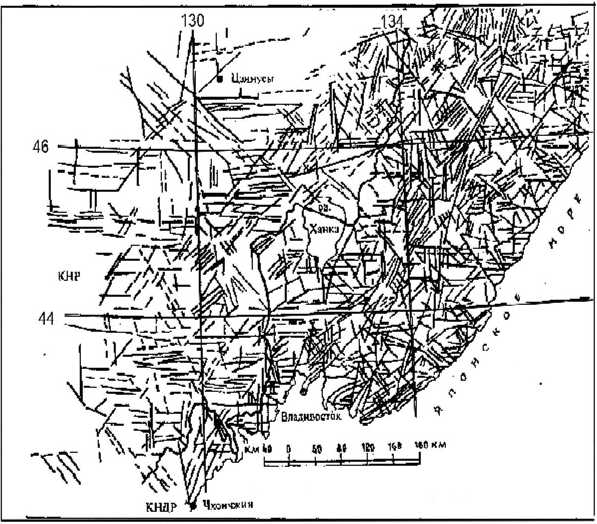

Так же как и на любом локальном участке земной поверхности (особенно в древних тектонических комплексах), плотность сети трещиноватости во много раз превышает плотность картируемых на поверхности разломов [4, 8, 9], и поэтому привязывать все ЛОА к разломам (таблица в [18]) без специального исследования (в том числе мониторинга) последних, по меньшей мере, опрометчиво. Ниже в качестве примеров приводятся: схема разломов дна Японского моря (рис. 4), составленная в результате интерпретации магнитных, гравитационных и геоэлектрических аномалий [29], обладающих несоизмеримо более высокой информативностью по сравнению с ЛОА при картировании разломов, и схемы тектонической трещиноватости приповерхностного слоя земной коры в прилегающих районах Сихотэ-Алиня (рис. 5), составленные в результате дешифрирования космос-нимков земной поверхности [4, 8]. Ясно, что на таких схемах (рис. 4-5) для любой ЛОА без труда можно подыскать соответствующий ей элементарный «разлом».

Расположение и конфигурация разломов, генерализуемых по геологическим картам масштаба 1:200 ООО и крупнее (рис. 1а), на мелкомасштабных схемах (1:1 500 000 и мельче) значительно отличаются у разных авторов тектонических схем, поскольку каждый составитель по-своему компилирует данные геологических съемок, руководствуясь теми или иными тектоническими концепциями и личным опытом. Несмотря на высокую степень генерализации, плотность сети разломов, каждый из которых подтвержден геологическими маршрутами, на мелкомасштабных тектонических схемах (рис. 1 а) все равно в десятки раз превышает плотность ЛОА (рис. 1 б, в, г; 2). Выбрать на таких схемах разлом в случайном или удобном источнике информации (как это обычно делает Л.И. Морозова), который совпадал бы с какой-либо ЛОА без учета тектонической роли, возраста и глубинности (вертикального диапазона) этого разлома, тоже не представляет особой трудности. Однако вряд ли такой прием приносит «принципиально новую научную информацию», как утверждает в своей статье Л.И. Морозова. И, конечно, откровенным вымыслом является ее утверждение о возможности «картировать» [18] и «уточнять положение разломов» [18] с помощью ЛОА. Это намного точнее всегда и везде делается по аномалиям физических и полей чаще всего в процессе геологических съемок.

В ряде мест комментируемой статьи ее автор просто передергивает факты, выдавая желаемое за действительное. Так Л.И. Морозова утверждает, что «анализ количе-

Pug 1. Разломы (а) и линейные облачные аномалии (б-г) северо-западной окраины Тихого океана в период, предшествующий Нефтегорскому землетрясению 28.05.1995 г.:

1 - разломы [20,22, 24,25,26,27]; 2 - ЛОА [16] в периоды, обозначенные над схемами; 3 - эпицентр Нефтегорского землетрясения

Рис. 2. Совмещение ЛОА [16] с разломами Приамурья и Северо-Восточного Китая [4, 27]:

1 —2 - разломы: главнейшие структурообразующие (1) и прочие (2); 3 - линейные облачные аномалии в период с 1.05.1995 г. по 10.05.1995 г. [16]

ства ЛОА на карте геодинамической активности показал их тесную связь с положением сейсмоактивных зон [18]», однако в действительности на этой карте (18, рис. 1) совершенно не выражены Сахалинская сейсмическая зона, которая ориентирована под крутым углом к зоне высоких градиентов активности ЛОА, и северный фланг зоны Танлу. Не заметно никакой активности ЛОА и на восточном фланге Б айкало-Охотского сейсмическом пояса.

Можно ли на основании такой корреляции согласиться с основополагающим выводом автора?

Из анализа многочисленных снимков и схем ЛОА, опубликованных Л.И. Морозовой [14-18], становится совершенно ясно, что при исследовании облачных отражений региональной и планетарной тектонической трещиноватости в периоды усиления геодиамической активности литосферы необходимо коррелировать не элементарные ЛОА с конкретными разломами [18], а сравнивать тектонические зоны, пояса и крупные долгоживущие тектонические структуры: рифтогенные, субдукци-онные, взбросо-сбросовые, сдвиговые (трансформные), очаговые и др., признаки которых известны по геологогеофизическим данным [10, 20, 22, 27], с полями ЛОА. А если все-таки доказывать геодинамическую активность каких-либо наиболее крупных и долгоживущих разломов, то делать это нужно на основании непрерывных долговременных наблюдений ЛОА, регистрируя непосредственно над изучаемым разломом или системой сближенных разломов, например Сахалинской или Курильской, не менее 5-6 повторяющихся облачных аномалий в течение хотя бы 1 -2 лет. Такое исследование помогло бы отделить зерна (те. геодинамически активные разломы) от плевел (давно неподвижных разломов и тектонической трещиноватости). Ничего этого нет в работах Л.И. Морозовой, а потому и повисает в воздухе тезис о полной тождественности разломов и линейных облачных аномалий.

Высказанные замечания иллюстрируются сравнением полей ЛОА в районах Курило-Камчатского и Сахалинского сейсмических поясов (рис. 1, 3, 6), вблизи кото-

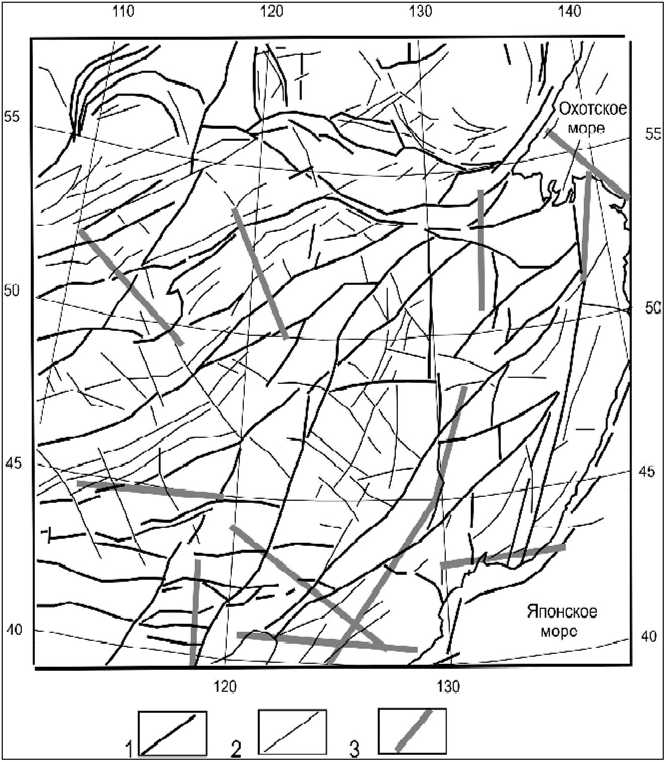

Рис. 3. Поля ЛОА в периоды, предшествующие

Кроноцкому (а) и Кобе (б) землетрясениям [16]:

1 - ЛОА; 2 - эпицентры землетрясений; 3 - западная граница Тихоокеанской плиты

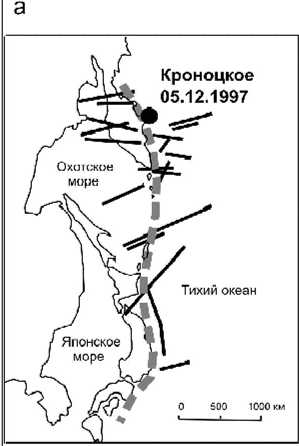

Рис 4. Регматическая сеть разломов дна Японского моря [29]:

1,2- разломы: коровые (1) и мантийные (2)

a

Рис 5. Тектоническая трещиноватость земной коры Южного Приморья и Северо-Восточного Китая, по данным дешифрирования космических снимков земной поверхности: а - по данным Л. И. Изосова [8], б - по данным А А Гаврилова [4]

рых эти поля в разное время имеют самую разную конфигурацию. Так же различны здесь и ориентировки элементарных ЛОА. Если ограничиться сравнением только преимущественных простираний разломов и ЛОА, не говоря об их совпадениях, то становится ясно, что слишком малая часть ЛОА (рис. 1 б, в, г; 2, 3, б) коррелируется с разломами на тектонических картах (рис. 1 а, 2), чтобы можно было говорить о повсеместной и однозначной связи их друг с другом, как это пытается внушить читателям Л.И. Морозова в рассматриваемой [18] и других своих публикациях.

Второй сомнительный тезис Л.И. Морозовой, рефреном проходящий по тексту комментируемой статьи [18], касается связи ЛОА с конкретными сейсмическими событиями и возможностью «оценки масштаба конкретного сейсмического процесса» [18]. Здесь Л.И. Морозова допускает такое же, как и с разломами, «смещение признаковых пространств» (выражение академика

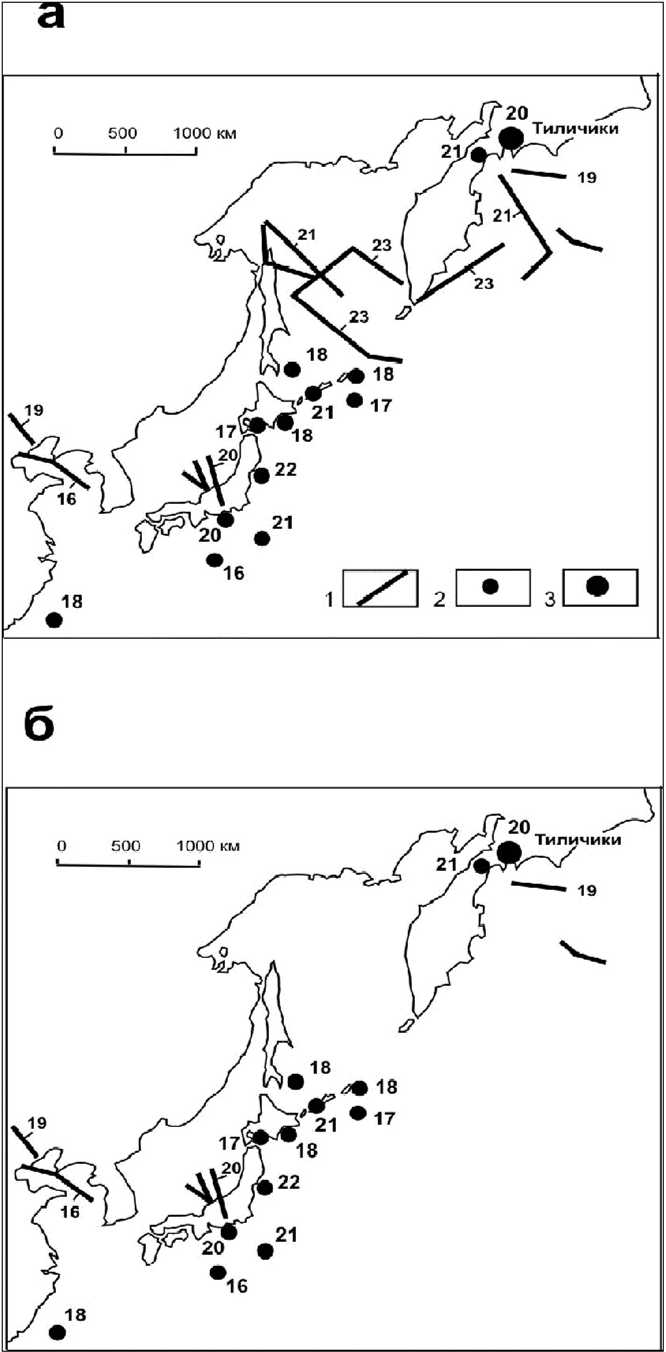

Ю. А. Косыгина) в своих логических построениях. Конечно, в настоящее время уже мало кто сомневается в том, что ЛОА действительно отражают геодинамическую, в том числе сейсмическую, активность литосферы или более глубоких оболочек Земли в районах их частого появления, однако связь с ними конкретных сейсмических событий в большей степени является умозрительным предположением Л.И. Морозовой, чем доказанным фактом. В регионах (речь идет даже не о районах) предстоящих или только что прошедших землетрясений ЛОА появляются на обширных территориях диаметром, или шириной, более 1 000 км (рис. 1, 2, 6), в то время как сопоставляемые с ними землетрясения происходят в несоизмеримо более узкой полосе (рис. б) либо проявлены в отдельных точках, часто удаленных от осей ЛОА (рис. 1, 3). Какую же ценность представляет 5-7-дневный прогноз землетрясения неизвестной магнитуды (Л.И. Морозова выносит на свои схемы землетрясения, начиная от магнитуд 4-4,5, пользуясь российским каталогом [31]), на таких огромных пространствах, где и без всяких прогнозов землетрясения с ощутимыми магнитудами (3,8-4) происходят не реже одного раза в неделю, а с магнитудой более 5-ти - в среднем 1,5-2 раза в месяц [30, 31]? Ведь по прогнозам, относящимся к территориям площадью 4-5 млн. кв. км, все равно никто не будет проводить сейсмозащитные мероприятия. Кстати, по устному сообщению В.А. Бормотова - ведущего сейсмолога Института тектоники и геофизики ДВО РАН, в Японии, располагающей сетью из 1 300 сейсмических станций (для сравнения: на всей территории южной части Дальнего Востока России их число составляет 1 б), в последнее время отказались от всех видов прогноза сейсмической опасности, считая их бессмысленными, кроме регистрации первых вступлений продольных волн. Этот предвестник обеспечивает 100 %-надежность прогноза, однако время для проведения сейсмозащитных мероприятий по этому признаку ограничивается несколькими минутами.

На рисунке 6 показаны эпицентры землетрясений с магнитудами 4,2-6,1, предшествующих сильному землетрясению в Корякии (Тиличики, 20 апреля 2006 г, М=7,7), которые произошли в зоне северо-восточного простирания шириной 500 км на западной границе Тихоокеанской литосферной плиты в течение недели, а близкие к ним по времени ЛОА рассредоточены в полосе шириной 1 200 км, и большинство из них ориентированы поперек Японской и Курило-Камчатской сейсмических зон. Обратим внимание, что в месте наибольшей концентрации землетрясений (Японские острова) ЛОА практически отсутствуют, зато их гораздо больше там (Охотское море и юго-восточное побережье Камчатки), где сейсмическая активность в данное время не проявилась. А если убрать из схемы (рис. 6 а) ЛОА после главного сейсмического толчка в Корякии (те. после 20 апреля), то все прогностические возможности ЛОА сведутся к одной единственной аномалии 19 апреля (рис. 6 б). Если таким же образом ориентироваться на единичные ЛОА в период, предшествующий Нефтегорскому землетрясению (рис. 1 г), то тогда землетрясения с магнитудами (М>6) должны были бы буквально перетрясти террито- рии Приморья, Хабаровского края и Северо-Восточного Китая, чего даже близко не случилось.

Рис. 6. Активизация Японского и Курило-Камчатского сейсмических поясов в период с 16 по 23 апреля

2006 г. На схеме: а - показаны ЛОА за весь период;

б - до катастрофического землетрясения в Тиличиках 20.04.2006 [17]:

1 - ЛОА, цифры соответствуют датам апреля 2006 г; 2 -эпицентры землетрясений с магнитудами 4.2-6.1; цифры соответствуют датам апреля 2006 г.; 3 - эпицентр главного сейсмического события (М = 7.7) в Корякском рое землетрясений (20-22 апреля 2006 г.)

Так связаны ли ЛОА с конкретными сейсмическими событиями или нет? Из приводимого рисунка (рис. 6) ясно только одно: сейсмические процессы, протяжен

ность и количество ЛОА нарастали в северо-восточном направлении. Похожий тренд геодинамической активности выявлен в континентальном сейсмическом поясе Танлу, причем там обнаружены месячный тренд увеличения экстенсивности ЛОА [16] и многолетний тренд сейсмичности [3] в том же направлении.

Если пояса долговременных ЛОА пространственно привязаны к сейсмическим поясам, совпадающим с зонами сближенных глубинных разломов, то тогда возникает вопрос: почему при «подготовке» (как считает Л.И. Морозова) Кроноцкого, Корякского и Кобе землетрясений (рис. 3, 6) зоны повышенной концентрации ЛОА ориентированы под крутыми углами к Японскому и Курило-Камчатскому сейсмическим поясам? Тот же вопрос можно задать к рис. 4 в [18], где протяженная ЛОА без всяких осложнений пересекает Б айкало-Охотский сейсмический пояс, позднемезозойские вулканические и кайнозойские рифтовые структуры? Или к рис. 59 в монографии [16], где четко выраженный пояс ЛОА ориентирован под углом к рифтовой и одноименной сейсмической зоне Танлу? А чем объясняется резко различное расположение поясов ЛОА в периоды подготовки землетрясений Кобе и Кроноцкого, хотя оба они расположены в одной и той же тектонической обстановке - на западной границе Тихоокеанской плиты (рис. 3)?

Эти и многие другие вопросы, ответы на которые могли бы продвинуть наши знания в понимании сущности происходящих в литосфере современных геодинами-ческих процессов, в рассматриваемой статье [18], как и в других публикациях Л.И. Морозовой [16-17], остаются без ответа, а подлинно научный анализ феномена ЛОА подменяется в них случайными соединениями локальных проявлений сейсмичности и ЛОА, слабо связанных между собой на обширных пространствах геодинами-чески нестабильных территорий.

До тех пор, пока мы не увидим непрерывных во времени графиков совместимости ЛОА и сейсмических событий на конкретных ограниченных участках земной поверхности или в конкретных тектонических и геодина-мических структурах, подтверждаемых элементарным корреляционным анализом, постулат Л.И. Морозовой о безусловной пространственно-временной связи ЛОА с конкретными землетрясениями будет висеть в воздухе, как и «непререкаемый» постулат о связи ЛОА с разломами. Пока же в работах Л.И. Морозовой можно увидеть только тренды пространственных смещений и изменений протяженности ЛОА во времени, которые, по-ви-димому, отражают динамику распространения региональных (или планетарных) сейсмогенных тектонических напряжений. Последнее хорошо иллюстрируют рис. 1 в и 1 г, на которых область активизации ЛОА перед Нефтегорским землетрясением 24.05.1995 г. всего за 3 дня сместилась к западу от Сахалинского сейсмического пояса на 600 км (!), а землетрясение произошло еще через день в тыловой зоне регионального тектонического стресса, на удалении 250 км позади прошедшего над ним поля ЛОА. Можно ли в таких случаях связывать распространение сейсмогенных тектонических напряжений с конкретными разломами, как это пытается делать Л.И. Мо- розова в своей статье [18]?

Так может быть, атмосферные (ЛОА) и литосферные (землетрясения) процессы, имея общую геодинамичес-кую причину, протекают независимо друг от друга, или параллельно, пересекаясь случайным образом? Об этом заставляет задуматься «фоновая», как считает Л.И. Морозова [16], активность ЛОА в зоне Сахалинского сейсмического пояса (рис. 1 б) за три недели до Нефтегорского землетрясения, мало отличающаяся от активности ЛОА в дни, предшествующие многим другим землетрясениям, например Кроноцкому (рис. 3 а) или Корякскому (рис. 6).

Или же ЛОА действительно предваряют сейсмические события? Тогда при дальнейших исследованиях нужно сосредоточиться на раскрытии физической сущности и механизмов таких отражений, основываясь на лабораторных экспериментах и широкомасштабных долговременных геофизических наблюдениях. Почему бы не сравнить, например, динамику активности ЛОА с изменениями физических полей (электромагнитного, сейсмического, гравитационного) или радоновыми аномалиями в местах появления ЛОА? Современная аппаратура для режимных геофизических наблюдений вполне позволяет это делать, нужно всего лишь связаться с исполнителями действующего наземного сейсмического мониторинга. Если геофизические признаки импульсной геодина-мической активности литосферы (или более глубоких слоев верхней мантии) в районах, далеко удаленных от эпицентров землетрясений, будут выявлены в в этих районах синхронно с ЛОА - это будет существенным шагом вперед на пути познания феномена ЛОА. Второй проблемой является комплексный космический мониторинг активных разломов, включающий не только изучение облачного покрова, но также Л) S-наблюдения и дистанционные (спутниковые) измерения вариаций электромагнитного и гравитационного полей в сочетании с наземными режимными, те. непрерывными во времени, геофизическими наблюдениями.

Без глубокого анализа этих данных и тектонических обстановок (геологическое строение, современная и кайнозойская палеогеодинамика) в районах появления ЛОА выводы и прогнозы Л.И. Морозовой останутся пребывать в облаках смутных и мистических представлений о реальных тектонических процессах и структурах, физических явлениях в атмосфере и связанных с ними сейсмических событиях.

Список литературы Тектоника и геодинамика в облаках (комментарии к статье Морозовой Л. И. «Оценка геодинамической активности территории по облачным аномалиям на спутниковых снимках» в журнале региональные проблемы. 2010. Т, 13. № 1)

- Боков В.Н. Изменение атмосферной циркуляции -инициатор сильных землетрясений//Известия РГО РАН. Т. 135, № 6. С. 54-65.

- Бондур В.Г., Смирнов В.М. Методы мониторинга сейсмоопасных территорий по ионосферным вариациям, регистрируемым спутниковыми навигационными системами//Доклады РАН. 2005. Т. 402, № 2. С. 675-679.

- Бормотов В.А., Войтенок Л.А. Закономерности миграций землетрясений Приамурья//Тихоокеанская геология. 1998. Т. 17, № 2. С. 51-60.

- Гаврилов А.А. Сеть разломов территории юга Дальнего Востока по данным морфотектонических исследований//Проблемы сейсмичности и современной геодинамики Дальнего Востока и Восточной Сибири. Доклады научного симпозиума. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2010. С. 187-190.

- Геологический словарь. М.: Недра, 1978. Т. 2. 456 с.

- Гордиец Б.Ф., Марков М.Н., Шелепин П.А. Солнечная активность и Земля. М.: Знание, 1980. 64 с.

- Гохберг М.В., Пилипенко В.А., Похотелов О.А. О сейсмических предвестниках в ионосфере//Известия АН СССР. серия: Физика земли. 1983. № 10. С. 17-21.

- Изосов Л.А., Коновалов Ю.И, Емельянова Т.А. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода континент-океан (Япономорский и Желтоморский регионы). Владивосток: Дальнаука, 2000. 325 с.

- Косыгин Ю.А. Тектоника. М.: Недра, 1983. 536 с.

- Леви К.Г. Карта неотектоники северо-восточного сектора Азии. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2008.

- Летопись города Иркутска XVII-XIX вв./ред. Н.В. Куликаускене. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1996. 318 с.

- Лунина О.В., Гладков А.С., Неведрова Н.Н. Рифтовые впадины Прибайкалья: тектоническое строение и история развития. Новосибирск: Гео, 2009. 316 с.

- Лунина О.В. Формализованная оценка степени активности разломов в плиоцен-четвертичное время//Геология и геофизика. 2010. Т. 51, № 4. С. 525-539.

- Морозова Л.И. Облачные индикаторы геодинамики земной коры//Физика Земли. 1993. № 10. С. 108-112.

- Морозова Л.И. Особенности проявления лито-атмосферных связей в периоды сильных землетрясений Азии//Физика Земли. 1996. № 5. С. 63-68.

- Морозова Л.И. Спутниковый мониторинг землетрясений. Владивосток: Дальнаука, 2005. 136 с.

- Морозова Л.И. Опыт использования предвестников на спутниковых снимках в анализе землетрясений. Альбом спутниковых снимков с примерами линейных облачных аномалий над разломами земной коры и полос искажения изображения на снимках в зонах подготовки землетрясений. Владивосток: Дальнаука, 2007. 132 с.

- Морозова Л.И. Оценка геодинамической активности территории по облачным аномалиям на спутниковых снимках//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 1. С. 37-41.

- Пулинец С.А., Боярчук К.А., Ломоносов А.М., Хегай В.В., Лю Й.Я. Ионосферные предвестники землетрясений: предварительный анализ данных критических частот foF2 наземной станции вертикального зондирования ионосферы Чунг-Ли (о. Тайвань)//Геомагнитизм и аэрономия. 2002. Т. 42, № 3. С. 435-447.

- Структура и динамика литосферы и астеносферы Охотоморского региона. Результаты исследований по международным геофизическим проектам/под ред. А.Г. Родникова. М.: РАН. Национальный геофизический комитет, 1996. 337 с.

- Сытирский А.Д. Связь сейсмичности Земли с солнечной активностью. Л.: Гидрометиздат, 1987. 215 с.

- Тильман С.М., Богданов Н.А. Тектоническая карта северо-востока Азии. Масштаб 1:1 500 000. М.: Комитет по геодезии и картографии МПР РФ, 1992.

- Трифонов В.Г., Кожурин А.И., Лукина Н.В. Изучение и картирование активных разломов//Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии. 1993. Вып. 1. С. 196-205.

- Тектоническая карта Дальнего Востока и сопредельных районов (на формационной основе). Масштаб 1:2 500 000/ред. Ю.А. Косыгин, Л.М, Парфенов. Л.: ВСЕГЕИ, 1978.

- Тектоническая карта зоны Байкало-Амурской магистрали. Масштаб 1:3 000 000//Атлас карт геологического содержания зоны БАМ. Л.: изд-во ВСЕГЕИ, 1988.

- Тектоническая карта Охотоморского региона масштаба 1:2 500 000/ред. Н.А. Богданов, В.Е. Хаин. М.: Институт литосферы РАН, 2000.

- Тектоническая карта области сочленения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского поясов масштаба 1:1 500 000/ред. Л.П. Карсаков, Чжао Чуньцзинь, Ю.Ф. Малышев, М.В. Горошко. Владивосток-Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 2005.

- Тектоническая природа геофизических полей Дальнего Востока. М.: Наука, 1984. 200 с.

- Шевалдин Ю.В. Аномальное магнитное поле Японского моря. М.: Наука, 1978. 78 с.

- http://www.emsd.ru

- http://ceme.gsras.ru