Текущий этап развития инструментов государственно-частного партнерства в России

Автор: Сухоруков Д.Ю.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 5-3 (87), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается процесс развития инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. В настоящее время наблюдается смена поколений таковых: концессионные соглашения и соглашения государственно-частном/муниципально-частном партнерстве уступают определенную долю новым внедряемым формам партнерства под поддержкой государства. Актуальность статьи обусловлена изменениями в совокупной структуре используемых инструментов ГЧП, что снижает репрезентативность используемой в настоящий момент статистики и не в полной мере отражает использование механизмов партнерства государства и бизнеса в рамках проектного финансирования.

Проектное финансирование, инфраструктура, инвестиции, государственно-частное партнерство, заемное финансирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170193793

IDR: 170193793

Текст научной статьи Текущий этап развития инструментов государственно-частного партнерства в России

Целью данного исследования является прослеживание тенденции развития инструментов ГЧП в России и определения их текущей структуры.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-

- обнаружить теоретические основы ГЧП;

-

- выявить потребность в развитии инструментов ГЧП;

-

- проанализировать динамику их применения в России и мире;

-

- Определить новые развивающиеся инструменты ГЧП и их роль.

За последние 17 лет в России активно развивалась нормативно-правовая база государственно-частного партнерства

(ГЧП). Ее важнейшими составными частями являются Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Кроме того, было принято множество нормативно-правовых актов на региональном уровне, однако большин- ство из них являются декларативными документами.

Опираясь на успешный зарубежный опыт, в России создавались центры, занимающиеся вопросами развития ГЧП. Под руководством одного из таких центров издается и публикуется рейтинг регионов по уровню развития ГЧП, основанный на степени обеспечения нормативно-правовой базой сферы, опыте реализации соответствующих проектов и развитости институциональной среды. Функции по подведению данного рейтинга с публичной стороны взяло на себя Минэкономразвития России.

Как таковое ГЧП является эволюционным этапом развития институтов бизнес-взаимодействия в рыночной экономике. В первую очередь, оно является механизмом, позволяющим наладить более глубокие отношения бизнеса и государства в совместной деятельности, выводя их из плоскости контроля одной стороны над другой в плоскость равноценного взаимодействия.

Во-вторых, посредством ГЧП у государства появляется возможность привлекать частные ресурсы в те отрасли и процессы производства, которые находятся в его распоряжении и собственности, а также местных органов власти. Более того, возникающая частная предпринимательская инициатива способствует более эффективному расходованию бюджетных средств.

В настоящее время Российская Федерация стремится к широкому распространению использования механизмов ГЧП. Для максимально продуктивного взаимодействия в структуру ГЧП включается целый ряд форм сотрудничества, позволяющих принять наилучшее решение в различных сферах.

Повсеместно практикуется переход к инновационным методам заключения контракта с частной стороной. Это позволяет интегрировать свободный частный капитал и управленческий потенциал в проекты бюджетного сектора, ограниченные временными рамками и публичными капитальными вложениями. Важной особенностью ГЧП является государственная ответственность за реализацию проектов, результатом которых является повышение уровня обеспеченности населения заявленными услугами, рост уровня и качества жизни, улучшение экономической ситуации.

Публично-частное партнерство в России - это конкретные проекты, реализуемые во взаимодействии частной и публичной стороны на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

В условиях рыночной экономики и правового государства тесная связь публичной и частной стороны является следствием функционирования существующей системы. Однако неизбежным оказывается и противоречие интересов двух сторон, о чем было упомянуто ранее. В стремлении удовлетворить потребности общественного сектора, государство встречается с заинтересованностью в извлечении прибыли частной стороной. В распоряжении последней могут оказаться традиционно государственные отрасли производства и оказания услуг. При этом в зависимости от развитости гражданского общества, прозрачностью подобного рода взаимодействий, институтов контроля государственного аппарата зависит, какие последствия будет нести передача ответственности с публичной стороны на частную.

В некоторых случаях механизмы ГЧП используются исключительно в интересах частной стороны. Это подрывает доверие общества к самому феномену ГЧП, создается неравенство и конкурентное преимущество такого партнера на рынке. Последний получает неравный доступ к общественным благам, возможность извлекать из них прибыль. По этой причине общественный интерес должен оставаться приоритетным при заключении соглашений о ГЧП.

Как отмечалось ранее немаловажную роль в становлении механизма ГЧП в стране играет институциональная среда. В зависимости от соотношения социальнополитических сил и господствующих политических доктрин в обществе определяются границы применения исследуемых инструментов. Кроме того, значение имеет не только высший уровень власти, но общественное мнение нижних слоев общества, их готовность видеть приватизационные проявления в традиционно государственных областях.

В настоящий момент вопросу развития ГЧП в стране уделяется внимание не только в среде экспертов, но и на высшем правительственном уровне. Целесообразность их внедрения можно оценить, рассмотрев инфраструктурный аспект экономического развития государства.

Инфраструктурные инвестиции - вложение капитала в комплекс объектов, необходимых для функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества. Инфраструктуру можно разделить на социальную (больницы, дома культуры и спорта, школы, государственные учреждения и суды), транспортную (дороги, мосты, железная дорога, туннели, водные и воздушные порты), энергетическую (генерация, передача и распределение энергии и газа) и коммунальную (городское устройство, централизованные системы водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, переработка и утилизация мусора).

На данный момент инфраструктурные инвестиции считаются одним из наиболее эффективных катализаторов экономиче- ского развития страны. В то же время спрос на них в различных секторах экономики обычно превышает фактические показатели.

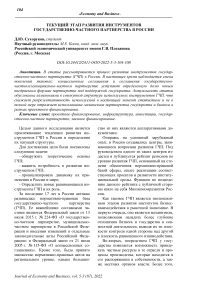

В то же время в Российской Федерации, согласно показателям документов страте- гического развития, ожидается сокращение доли инвестиций в инфраструктуру со стороны бюджета. Указанное уменьшение проиллюстрировано на следующем графике.

3%

Рис. 1. Инвестиции в инфраструктуру консолидированного бюджета Российской Федерации (в % к ВВП)

В соответствии с данными рисунка 1, в 2020-м году была предпринята попытка разгона экономики за счет наращивания бюджетных инвестиций в инфраструктуру. В последствии в ближайшие 3 года планируется сокращение таковых относительно

ВВП России до уровня 2018-го года. Вероятно, приведенные оценки еще не учитывают эффектов сжатия инвестиционного предложения на фоне кризисных явлений в экономике страны.

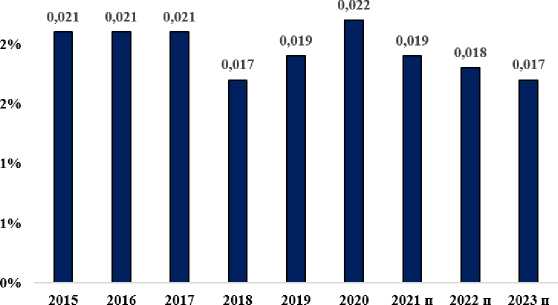

Рис. 2. Объем частных инвестиций в инфраструктуру России (млрд руб.)

В то же время в части инвестиций частного сектора наблюдается драматическое сокращение таковых за последние 5 лет. В 6 раз сократился объем частных инвестиций в инфраструктуру за последние 3 года. Крутой снисходящий тренд зафиксирован и в части числа проектов, прошедших коммерческое закрытие: на 711 финализи- рованных проектов ГЧП в 2017 г. пришлось лишь 38 проектов в 2021 г. Даже законодательные ограничения на передачу отдельных видов коммунальной инфраструктуры в частные руки исключительно в рамках концессионного соглашения не смогли в достаточной степени поддержать сферу ГЧП (ЖКХ занимает наибольшую долю заключенных концессионных соглашений и квази-ГЧП).

Сопоставляя вышеупомянутые данные, можно прийти к выводу, что функционирующие в стране инструменты ГЧП не могут в полной мере удовлетворить запрос на привлечение частных инвестиций. Сложившаяся ситуация очевидна в том числе и для органов власти. Обращает внимание возникновение в последние новых инструментов привлечения частных инвестиций и поддержки частной инициативы как таковой. Наиболее знаковыми из них являются проекты комплексного развития территорий (закреплен правками в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2020 г.) и соглашения о защите и поощрении капиталовложений (Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»).

Следует отметить, что заключенные 29 соглашений о защите и поощрении капиталовложений к апрелю 2021 г. не позволили в значительной мере остановить падение уровня частных инвестиций в инфраструктуру.

В свою очередь, проекты комплексного развития территории только набирают популярность и еще не получили широкого распространения. В целом они могут быть охарактеризованы как инструмент тиражирования московской практики комплексной реновации отдельных районов города.

Доступная в настоящий момент статистика рынка ГЧП еще не позволяет в полной мере оценить сокращение рынка от воздействия кризисных явлений весны 2022 г. Очевидно, что скачок ключевой даже с учетом дальнейшего частичного отката отразится на объемах проектного финансирования и числе заключенных соглашений в рамках ГЧП негативным образом. Напротив, после периода адаптации к новым экономическим условиях бизнес-сообщество, вероятно, сформирует возросший спрос на систематизированную государственную поддержку с минимальным уровнем принятия дополнительных рисков. В наибольшей степени к таким требованиям адаптированы СЗПК. Высокое внимание к такому инструменту проявляет и Правительство России, подготовившее ряд изменений в части введения права «вето» региона при навязывании неподходящих контрактов и, напротив, расширения прав частной стороны в отношении сроков реализации проектов.

Таким образом, по результатам проведенной работы можно прийти к следующим выводам:

-

- Текущие инструменты государственно-частного партнерства не могут в полной мере удовлетворить потребности экономики в частных инфраструктурных инвестициях;

-

- Наблюдается резкий спад частных инфраструктурных инвестиций в 2020 г. при значительном росте бюджетных инфраструктурных инвестиций в тот же период, что указывает на неудачное прохождение современными инструментами ГЧП стресс-тестирования;

-

- Новые внедряемые инструменты ГЧП, не учитывая механизмы прямой государственной поддержки инвестиций (например, инфраструктурных облигаций), не компенсируют упадка в сфере классических инструментов ГЧП.

ставки вплоть до заградительного уровня

Список литературы Текущий этап развития инструментов государственно-частного партнерства в России

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. The World Bank and Kluwer Law International. 2009. с. 7.

- Report to Congress on Public-Private Partnerships. US Department of Transportation. 2004. - 10 с.

- Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research Study. 2006.

- Семинар «Государственно-частные партнерства - новая форма взаимодействия государственного и частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов». - 26 с.

- Инвестиции в инфраструктуру: сколько вложили в отрасль федерация и регионы в 2020-м? - [Электронный ресрус]. - Режим доступа: https://infraone.info/sites/default/files/analitika/2021/infraone_research_weekly_04_52_0203202 1.pdf (Дата обращения: 9.01.2022).

- Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП. 2021. Аналитический обзор. - [Электронный ресрус]. - Режим доступа: https://pppcenter.rU/upload/iblock/312/312a2ad6182866e21407990ab0bb16a2.pdf (Дата обращения: 9.01.2022).

- "Известия": МЭР заключило 29 соглашений после принятия закона о защите капиталовложений. - [Электронный ресрус]. - Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/11074923 (дата обращения: 09.01.2022).

- Федеральный закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ.

- Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий" от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ.

- "Интерфакс": Мишустин: бизнес получит право продлевать СЗПК при дисбалансе внутреннего рынка. - [Электронный ресрус]. - Режим доступа: https://www.interfax-russia.ru/main/mishustin-biznes-poluchit-pravo-prodlevat-szpk-pri-disbalanse-vnutrennego-гупка (дата обращения: 11.05.2022).