Телемедицина в современных условиях: отношение социума и вектор развития

Автор: Медведева Елена Ильинична, Александрова Ольга Аркадьевна, Крошилин Сергей Викторович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Интенсивное развитие информационных технологий и внешние вызовы, прежде всего пандемия коронавируса, стали причиной для пересмотра отношения к телемедицине. Статья посвящена исследованию проблем, касающихся особенностей развития российской телемедицины, анализу существующих трендов и возможностей ее применения с учетом развития коммуникационных технологий и правового поля. Изучение данного вопроса связано, с одной стороны, с анализом современных возможностей телемедицинских технологий и необходимостью их применения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в ряде регионов России, с другой - с оценкой уровня доверия к телемедицине со стороны конечных потребителей: кто, как, когда и где может прибегать к телемедицинским услугам. Объектом исследования являются телемедицинские технологии, предметом - динамика восприятия российским социумом новых форм оказания медицинских услуг. Авторы используют классический подход к исследованию изучаемых проблем: на первом этапе проводят комплексное кабинетное исследование и анализируют вторичную информацию, на втором - осуществляют сбор первичных данных: на основе разработанного инструментария проводят разведывательное исследование отношения российского социума к телемедицине. Уникальность и новизна результатов обусловлены сопоставлением данных, касающихся отношения россиян к телемедицине, полученных до начала пандемии, с данными, полученными на этапе значительного снижения заболеваемости COVID-19 в регионах, ставших в определенной степени «пилотными» по применению телемедицинских технологий в первичном звене оказания медицинской помощи в самый разгар эпидемии. При проведении сбора и анализа данных применялись статистические, математические и социологические методы, в том числе контент-анализ для изучения правовых вопросов возможности применения телемедицинских технологий. Исследование позволило выявить основные причины недоверия россиян к телемедицине, а также возможные способы и сферы ее применения в будущем для оказания медицинской помощи населению. Полученные результаты могут быть использованы для изучения вопросов применения телемедицины в России в системе подготовки и переподготовки медицинских кадров, а также организаторами здравоохранения, правоведами и другими специалистами, которые занимаются вопросами применения телемедицинских технологий, в том числе на уровне законодательной и исполнительной власти.

Качество жизни, организация здравоохранения, телемедицина, телемедицинские технологии, отношение к телемедицине, пандемия covid-19, медицинское обслуживание, правовые основы телемедицины

Короткий адрес: https://sciup.org/147238092

IDR: 147238092 | УДК: 330.16, | DOI: 10.15838/esc.2022.3.81.11

Текст научной статьи Телемедицина в современных условиях: отношение социума и вектор развития

В настоящее время телемедицинские технологии – неотъемлемая часть оказания медицинской помощи населению по всему миру1, которая дает возможность обеспечить людям равный доступ к медицине. При оказании медицинских услуг населению в первичном звене активное использование информационных технологий (ИТ) в работе медицинских учреждений стало практически стандартом в большинстве стран мира. Применение таких технологий активно развивается и в России. Дистанцион- ная запись на прием к врачу, электронная очередь и другие достижения ИТ уже используются в российских поликлиниках. Основная цель данного направления заключается в улучшении качества обслуживания пациентов и повышении эффективности работы медицинского персонала, а также сокращении затрат на медицинские услуги.

Востребованность телекоммуникационных технологий значительно увеличилась в период пандемии COVID-19 в силу возможности дистанционного обслуживания и консультирования пациентов. На современном этапе средства телемедицины позволяют и многое другое: продвинутая диагностика и лечение целого спектра заболеваний, дистанционный биомониторинг, востребованный не только у старшего поколения, имеющего, как правило, несколько хронических заболеваний, но и у молодежи, которая все чаще применяет электронные гаджеты для контроля здоровья и диагностики главных показателей жизнедеятельности. В разгар пандемии известны случаи, когда «Watch-часы» спасли жизнь человеку, вовремя определив снижение показателя сатурации крови, тем самым способствовали ранней диагностике ко-вид-инфекции.

Очевидно, что в вопросах применения телемедицинских технологий в современных условиях важную роль играют правовые и моральноэтические аспекты. Прежде всего это законодательная база, которая должна обеспечить легитимность и правовую основу для использования информации, касающейся результатов анализов, показателей, снятых с помощью медицинского оборудования и т. п., которые в конечном итоге влияют на самое главное – диагноз. Становится актуальным вопрос (как и во всех других системах, которые сейчас используют элементы «искусственного интеллекта», таких как самоуправляемые автомобили, системы для принятия решений, электронные консультанты (Kim et al., 2018), экспертные оценки (Morozov et al., 2018) и т. п.), кто будет нести ответственность за принятие подобных решений? Очень важно на всех этапах обработки информации обеспечить информационную безопасность (врачебную тайну) и соответствующую законодательству конфиденциальность личной информации. Очевидно, что электронное взаимодействие «врач – пациент» должно производиться по защищенным каналам связи с использованием специальных систем, имеющих сертифицированную и гарантированную безопасность (Зингерман и др., 2017). Задача настоящего материала – определить доминирующие факторы, которые способствуют активному развитию телемедицинских технологий в мире, а также оценить соответствующие тренды в России.

В статье приводятся результаты комплексного исследования и анализа специфики трендов применения телемедицинских технологий в мире и в российской системе здравоохранения, а также авторские данные, полученные при проведении разведывательного социологического исследования, целью которого являлось изучение перспектив развития теле- медицины в российских условиях. Основной задачей исследований стал анализ современных возможностей телемедицинских технологий, а также особенностей и вынужденной необходимости их применения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. На первом этапе был проведен анализ не только трендов развития телемедицины, но и уровня доверия к ней со стороны конечных потребителей. Второй этап предполагал сравнительный анализ полученных ранее (до пандемии) эмпирических данных с результатами авторского разведывательного исследования, проведенного в ряде регионов России с помощью разработанного инструментария.

Основная задача разведывательного исследования заключалась в определении отношения различных возрастных когорт россиян к применению телемедицинских технологий в выбранных регионах: Москва, крупные и средние города юго-востока Подмосковья и Рязань. Выбор регионов прежде всего был обусловлен возможностями реализации телемедицинских технологий, а также с позиций лидеров в организации борьбы с COVID-19. Так, некоторые поликлиники в Подмосковье в период активной фазы заболеваемости населения коронавирусным штаммом омикрон были вынуждены перейти на дистанционную форму работы с пациентами (в российской практике подобная мера применялась впервые).

Уникальность и новизна результатов работы обусловлены возможностью сопоставления данных, касающихся отношения россиян к телемедицине, полученных до начала пандемии, с показателями снижающегося тренда заболеваемости COVID-19.

Теоретический обзор и опыт применения телемедицины

Несмотря на то, что история использования телемедицинских технологий в мире насчитывает уже более 120 лет (Bashshur, Shannon, 2009), современные тенденции, вызовы и особенно развитие информационно-коммуникационных технологий заставляют по-новому взглянуть на многие вопросы.

Большая роль в исследовании истории, тенденций и ключевых факторов развития телемедицины в мире и России принадлежит А.В. Владзимирскому В своих многочисленных трудах он осветил весь спектр относящихся к этому феномену вопросов (Владзимирский, 2017; Владзимирский, 2019; Владзимирский и др., 2019; Владзимирский и др., 2020 и др.). Ю.Д. Волынский рассматривал телемедицину как составляющую часть информационного общества (Волынский, 1999), А.И. Григорьев, О.И. Орлов, В.А. Логинов изучали особенности клинической телемедицины (Григорьев и др., 2001). Н.А. Восколович приводит примеры реализации телемедицины с точки зрения развития платных услуг (Восколович, 2021). И.А. Железнякова, Т.А. Хелисупали, В.В. Омельяновский, С.Н. Тишкина анализировали адаптацию зарубежного опыта оказания телемедицинских услуг в России (Железнякова и др., 2020), а Б.В. Зингерман, Н.Е. Шкловский-Корди, А.И. Воробьев – особенности реализации в телемедицине концепции «пациент – врач» (Зингерман и др., 2017). Все названные авторы исследовали конкретные направления или специфические вопросы, связанные с особенностями применения в России подобных технологий. Зарубежные эксперты сконцентрировали свое внимание на прикладных вопросах. Например, R.L. Bashshur и G.W. Shannon занимались историей телемедицины и проблемами ее трансформации (Bashshur, Shannon, 2009); N. Charrier, K. Zarca, I. Durand-Zaleski, C. Cali-naud исследовали экономическую эффективность и доступность телемедицинской помощи для населения (Charrier et al.); D. Giansanti, S. Morelli, V. Macellari, A.G. Ekeland, A. Grїttland осуществили оценку телемедицинских технологий и предложили инструменты для системы контроля качества медицинских услуг. Вопросами качества телемедицины также занимались российские ученые А.В. Владзимирский, С.П. Морозов, С.С. Сименюра, которые в период пандемии COVID-19 издали несколько статей по оценке качества телемедицинских консультаций. Все эти материалы носили специфический характер, исследуя узкую проблему в определенный период времени. В нашей статье используется более комплексный подход.

На сегодняшний день телемедицину можно считать принятым в академическом сообществе конвенциональным термином (Weinstein, 2018). Телемедицина (греч. tele – дистанция, лат. meder – излечение), по мнению ряда ученых, это «… инструмент здравоохранения, использующий телекоммуникационные и электронные информационные (компьютерные) технологии для предоставления медицинской помощи и услуг в точке необходимости (в тех случаях, когда географическое расстояние между медицинским работником и пациентом является критическим фактором)» (Владзимирский, Лебедев, 2018). На современном этапе основным направлением развития телемедицины является реализация системы коммуникации «пациент – врач», к которой можно отнести консультации (в режиме online), домашнюю телемедицину, а также дистанционный биомониторинг. Происходит клиническое дистанционное взаимодействие медицинских организаций (Камаев, 2001) и/или отдельных уполномоченных медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала) (Ярашева и др., 2020) между собой с применением телемедицинских технологий.

Телемедицина в российском здравоохранении рассматривается и как некий компонент информационного обеспечения в медицинской сфере. Такие технологии призваны обеспечить реализацию конституционного права любого российского гражданина на медицинскую помощь (Леванов и др., 2017). Также это современный инструмент, который используется при создании государством условий для эффективного и доступного медицинского обслуживания россиян в соответствии с конституционными правами (Столбов, 2015). В условиях изоляции это актуально и для мегаполисов: при сопровождении пожилых пациентов, а также пациентов с хроническими заболеваниями. В этом случае телемедицинские технологии позволяют минимизировать риски и угрозы состоянию здоровья, а также более эффективно использовать ресурсы системы здравоохранения (Charrier et al., 2016). Врачам становятся доступны функции медицинских видеоконференций, телеконсилиумов, телесеминаров для проведения любых форм консультаций и обучения посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий (Железнякова и др., 2020).

Методология исследования

Авторский подход к исследованию проблем применения телемедицины в современных условиях, а также в области изучения отношения социума к возможности применения новых технологий в медицине был построен на класси- ческом варианте проведения социологических исследований. Дизайн структуры получения данных включал в себя два этапа: первый – кабинетные исследования результатов анализа вторичной информации по вопросам векторов развития телемедицины, а также отношения социума к возможности использования технологий телемедицины при оказании медицинских услуг в мире и России, в том числе в период пандемии коронавируса. Информационную базу составили данные Росстата, аналитические материалы, отчеты Министерства здравоохранения РФ, данные международной статистики здравоохранения, мониторинг показателей здоровья в рамках целей в области устойчивого развития ВОЗ, результаты исследований общественных организаций.

Второй этап – проведение авторского разведывательного социологического исследования, основной целью которого являлось изучение отношения различных возрастных когорт россиян к применению телемедицинских технологий. Первичные данные собирались с помощью анкеты, размещенной в Google-форме. Для опроса использовался метод CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – компьютерный опрос без личного участия интервьюера в ходе интервью, когда респондент заполняет анкету самостоятельно. Всего опрошено 252 респондента. Выборка квотируемая согласно распределению по возрасту. По оценке специалистов, ошибка выборки при такой организации опроса соответствует требованиям репрезентативности. Охват исследования: Москва, города юго-востока Подмосковья (Коломна, Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Озёры, Зарайск), Рязань. Представленные регионы могут быть названы типичными с точки зрения возможностей реализации телемедицинских технологий и лидирующими с точки зрения организации борьбы с новыми инфекционными заболеваниями (в данном случае – COVID-19). Часть поликлиник в Подмосковье в период самой активной фазы заболеваемости новым штаммом COVID-19 (омикрон), исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки, была вынуждена перейти на дистанционную форму работы с пациентами (в российской практике подобная мера применялась впервые).

Опрос проводился марте 2022 года – в период, когда уже можно констатировать отрица- тельный тренд пандемии короновируса. Распределение респондентов по полу незначительно смещено в сторону преобладания женщин (56,4%). Общеизвестно, что данная часть респондентов традиционно более внимательно относится к своему здоровью и принятию решений, касающихся лечения себя и членов своей семьи. Для удобства дальнейшего анализа респонденты были разделены на 4 возрастные группы: I – в возрасте от 14 до 18 лет (9,5% от всех опрошенных), II – 19–29 лет (35,4%), III – 30–49 лет (42,3%) и IV – старше 50 лет (12,8%). Ранее респонденты не имели опыта использования телемедицинских технологий либо сталкивались лишь с некоторыми элементами применения информационных технологий при оказании медицинских услуг населению. Кроме того, опрошенные не относятся к медицинским специалистам или среднему медперсоналу, что обеспечивает отсутствие профессионально обусловленной предвзятости в ответах.

Первоначально было выдвинуто две гипотезы: первая, будет ли российское общество в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением строгих ограничительных мер «самоизоляции» доверять телемедицинским технологиям. Вторая, склонно ли молодое поколение в большей степени к применению информационных телемедицинских технологий, чем люди более старших возрастов, так как имеет больший опыт применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни.

Результаты кабинетного исследования

В настоящее время наблюдается существенный рост объема рынка телемедицинских услуг в России. Но аналитики, медики, статистические службы и Министерство здравоохранения по-разному подходят к его оценке. Одни берут за основу только платные медицинские услуги, оказанные на основе телемедицинских технологий; другие учитывают затраты на приобретение техники для коммуникаций и поддержания информационно-коммуникационных технологий, ее внедрение и сопровождение медицинских учреждений; третьи рассчитывают потенциал рынка и исходят из реальной и прогнозной потребности в таком направлении развития медицины под воздействием внешних вызовов, например пандемии. В связи с этим оценки разнятся.

Рис. 1. Динамика объёма рынка телемедицинских услуг в РФ, 2015–2019 гг.

□ Объем рынка телемедицины в РФ, млн руб.

□ Темпы прироста объема рынка к прошлому году, %

Источник: Наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в России // Магазин исследований. РБК. URL: (дата обращения 10.03.2022).

Один из вариантов расчета динамики объема рынка телемедицинских услуг в России представлен на рисунке 1.

Приведенная оценка сделана аналитиками ГидМаркет на основе данных российской статистики, экспертных оценок в области телемедицины и данных компании ООО «Мобильные медицинские технологии». Согласно приведенным расчетам, объем рынка в 2019 году (до пандемии) составил 4,4 млрд руб. Рост относительно предыдущего года – 18%. Наибольший прирост относительно предыдущего года можно наблюдать в 2016 году – почти полторы тысячи процентов. За весь представленный период наблюдается заметный положительный тренд в изменении объемов рынка телемедицинских технологий (в текущих ценах)2.

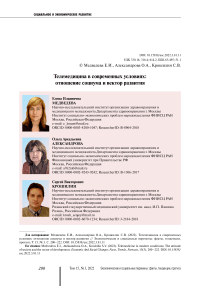

В России рынок телемедицины, как и во всем мире3, стал крайне важен в эпоху пандемии COVID-19. Инвестиции в данную сферу резко выросли. По оценкам специалистов из VEB Ventures, приведенным на аналитическом портале CNews, в ближайшие несколько лет среднегодовой рост телемедицинского рынка может составить около 100%4 (рис. 2).

Несмотря на заметные изменения, российский телемедицинский рынок находится на этапе вялотекущего роста. Внедрение телемедицины в других странах началось гораздо раньше. Этому способствовало не только наличие каналов финансирования (частные клиники и медицинские учреждения, страховые фирмы и т. п.), но и значительное опережение в области коммуникаций и развитости информационных технологий. Например, в США около 70% страховых компаний предлагают именно телемедицинские услуги, так как они позволяют экономить от 30 до 40% средств. По оценке американских экспертов (Ekeland, Grїttland, 2015; Kidholm et al., 2017; Halpren-Ruder et al., 2019), телемониторинг больных, у которых имеются хронические заболевания, позволяет сократить расходы почти в два раза по сравнению с возможной госпитализацией для аналогичного наблюдения.

Рис. 2. Прогноз динамики рынка телемедицины в России, млрд руб.

Источник: CNews на основе данных VEB Venteres, 2020; ИТ в здравоохранении 2020 // Аналитические материалы Портала C-News. URL: kak (дата обращения 10.03.2022).

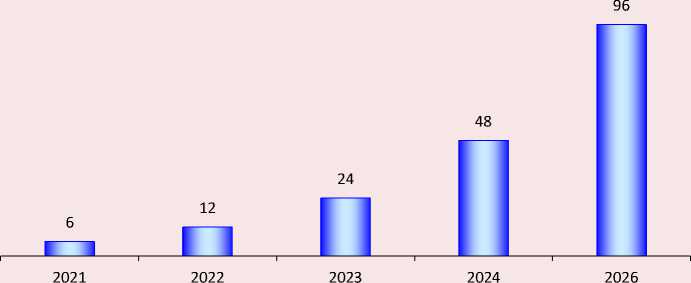

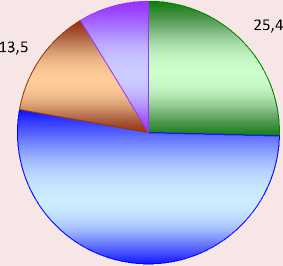

В 2021 году специалисты холдинга «Ромир» в рамках инициативного исследования изучили отношение россиян к телемедицине. Лишь четверть граждан России (26%) знакомы с подобной системой онлайн-консультаций, 42% имеют примерное представление, а треть ничего не знает о телемедицине (рис. 3). Согласно полученным данным, наиболее известным телемедицинским сервисом можно считать Яндекс. Здоровье, на втором месте – Сбер.Здоровье, на третьем – Онлайн Доктор, с Единым медицинским порталом знаком каждый пятый.

Рис. 3. Какие сервисы телемедицины Вы знаете?, % от числа опрошенных

Источник: Лишь четверть россиян доверяет телемедицине // Аналитические материалы портала Ромир. URL: (дата обращения 10.03.2022).

В самый разгар пандемии, в мае 2020 года, исследование в области телемедицины было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)5. Основная цель опроса состояла в выяснении степени осведомленности россиян о возможности получения дистанционной консультации у врача с помощью интернета или телефона и их отношения к подобным консультациям. О существовании телемедицинских технологий и возможности получения телемедицинских консультаций знали более половины опрошенных (62%). Традиционно в двух столицах осведомленность о телемедицине выше: знали о возможности консультации с врачом по телефону 71% респондентов, по интернету – 73%. Уже имели опыт получения телемедицинской услуги в виде консультации 8% опрошенных, больше половины (53%) потенциально рассматривали для себя такую возможность. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, в целом 48% россиян рассматривали возможность обращения к врачу посредством интернет-технологий, из них наибольшую долю (57%) составили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Причинами получения телемедицинской консультации назывались следующие: при признаках болезни – каждый четвертый; если «совсем плохо» или, напротив, «ничего серьезного» – каждый десятый. Также возможность дистанционного посещения врача рассматривается в ситуации, если нет возможности прийти лично (5%) или нужна «просто консультация» (5%). В то же время треть россиян (33%) уверена, что нельзя прибегать к телемедицинским технологиям, так как при обращении к врачу «необходим личный осмотр». 13% сомневаются в качестве таких медицинских услуг, а каждый десятый уверен, что в этом вообще нет необходимости и проще сходить на обычный прием6.

В период пандемии COVID-19 спрос на врачебные телеконсультации (Леванов и др., 2014)

резко увеличился. В силу сложной эпидемиологической обстановки во многих регионах (например, в Москве и Московской области) первичная помощь заболевшим ковидом была перестроена: поликлиники оказались вынуждены перейти на дистанционный режим работы. Были созданы дополнительные call-центры. Таким образом, пандемия ещё более заострила внимание на использовании информационных технологий в сфере здравоохранения. В данный период возник высокий спрос на аппаратные и программные решения в области телемедицины. Использовалась абсолютно любая возможность для уменьшения количества очных контактов врачей с пациентами. В феврале 2022 года глава Минздрава РФ оценил ситуацию следующим образом: «…Прежде всего, нагрузка приходится на амбулаторно-клинический этап, и фактически 92,5% получают помощь именно в поликлиниках. Беспрецедентно высокая нагрузка, высочайшая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом»7. В тот период количество заболевших медиков в два раза превышало число зараженных осенью. Отсюда – решение о возможности субъекта РФ перевести поликлиники на «удаленку».

Проблема нехватки оборудования для информационно-коммуникационного обмена существовала в российском здравоохранении и до начала пандемии, но резкий рост числа пациентов ее существенно обострил. Процесс оказания медицинской помощи замедлялся, что не могло не сказаться на ее эффективности и качестве. В данный период появилась необходимость в сервисах для проведения удаленных обследований пациентов с целью, кроме прочего, снижения риска заразиться у самих врачей. Именно поэтому развитие российского здравоохранения на уровне Министерства здравоохранения РФ стали напрямую связывать с телемедицинскими технологиями.

Возросший запрос пациентов на телемедицинские консультации запустил процесс быстрого развития этого направления. По данным субъектов Российской Федерации, было оказано свыше 1,7 млн телемедицинских консультаций пациентам с диагнозом COVID-19 или пневмония, ОРВИ, грипп. Более 197 тыс. пациентов находились на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья с применением телемедицинских технологий. Национальными медицинскими исследовательскими центрами Минздрава России по запросам врачей региональных медицинских организаций проведено более 72 тыс. телемедицинских консультаций и консилиумов по сложным случаям. По сведениям государственного статистического наблюдения по форме № 30 в 2020 году в субъектах Российской Федерации проведено с применением телемедицинских технологий8 более 567 тыс. консультаций «врач – врач»; более 6,437 млн консультаций «врач – пациент»; более 800 тыс. консультаций с целью вынесения заключения по результатам диагностических исследований; более 1,72 млн пациентов находились на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья; Федеральными дистанционными консультационными центрами анестезиологии-реаниматологии проведено 27,6 тыс. телемедицинских консультаций по обращениям региональных дистанционных консультативных центров по сложным случаям.

Как видно из отчета Министерства здравоохранения Российской Федерации об итогах работы в 2020 году и задачах на 2021 год, большинство направлений развития и уже оказанных медицинских услуг в период пандемии COVID-19 в значительной степени связаны с возможностью применения телемедицинских технологий. Именно поэтому отношение российского социума к телемедицине представляет значительный интерес в рамках исследований.

Основная проблема связана с вопросом тождественности диагностических решений, принятых дистанционно и при очном приеме (Владзимирский, 2015). Есть и другие, требующие оценки проблемные аспекты, такие как техническая надежность, информационная безопасность, экономическая целесообразность и обеспечение доступности медицинской помощи. Кроме того, в 2000–2010 гг. многие методики стали включать в себя оценку удовлетворенности пациентов, а также эффективности и результативности (Владзимирский, 2020).

В настоящее время все методы оценки качества телемедицинских услуг разделились в соответствии с направлениями телемедицины: дистанционное взаимодействие «врач – пациент» (Зингерман и др., 2017) и консультирование «врач – врач» (Кобринский, 2016). Важным шагом стало появление методологических подходов к оценке систем телемедицины (Hersh et al., 2006), которые публиковались в экспертных обзорах (Hailey et al., 2002), условием чего стал значительный опыт применения телемедицинских технологий (Bergmo, 2009). Систематизация опыта и методическая база позволили обеспечить высокий уровень доказательности, который является наиболее критичным для здравоохранения (Aoki et al., 2003). Проблема оценки качества осложняется разносторонностью помощи, которая может быть оказана в формате «пациент – врач» с помощью телемедицинских технологий, а также из-за рисков специфики (Halpren-Ruder et al., 2019) предметной области применения дистанционных форматов общения (консультирования) (Wootton et al., 2011). Сегодня проводится достаточно много исследований в аспекте качества (Shi et al., 2018) и результативности телемедицинских консультаций «пациент – врач» (Taylor, 2005) и дистанционного мониторинга (Resneck et al., 2016), систематизируются подходы к методологии анализа (Martin-Khan et al., 2011).

Помимо совершенствования концептуальных подходов к оценке качества работы телемедицинских технологий необходимо учитывать мнение конечного потребителя медицинских услуг. В последние годы с использованием социологических методов был проведен ряд исследований, направленных на выявление отношения российского социума к телемедицинским технологиям. Например, по оценке IPT Group9 (2017 г.) возможность дистанционной связи с врачом как часть медицинского обслуживания положительно оценивали около 75% россиян, 68% рассматривали в будущем такую возможность для себя и/или членов своей семьи (рис. 4).

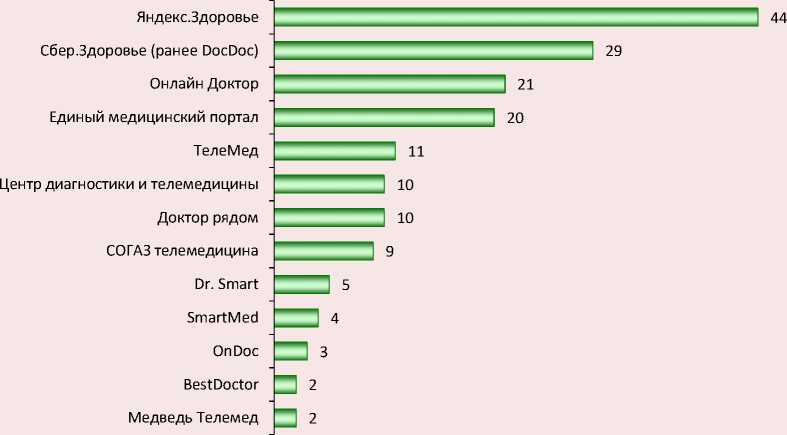

В 2017 году почти каждый пятый (19%) россиянин знал о существовании таких услуг, четверть (25%) что-то слышали про них, а 39% – вообще не имели никакого представления об этом (рис. 5).

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли Вы о том, что теперь есть возможность получать телемедицинские услуги в РФ?»,% от числа опрошенных

-

□ Да, знают о таких услугах и о принятом решении

-

□ Знают про такие услуги, но о таком решении не знали

-

□ Что-то слышали про такие услуги, но о таком решении не знали

-

□ Никогда не слышали про такие услуги и о таком решении

Источник: 75% населения приветствуют телемедицинские услуги в коммерческой медицине (2017) // Юридический и финансовый консалтинг IPT Group. URL: https://iptg.ru/press/smi/75-naseleniya-privetstvuyut-telemeditsinskie-uslugi-v-kommercheskoy-meditsine-issledovanie-ipt-group/ (дата обращения 10.03.2022).

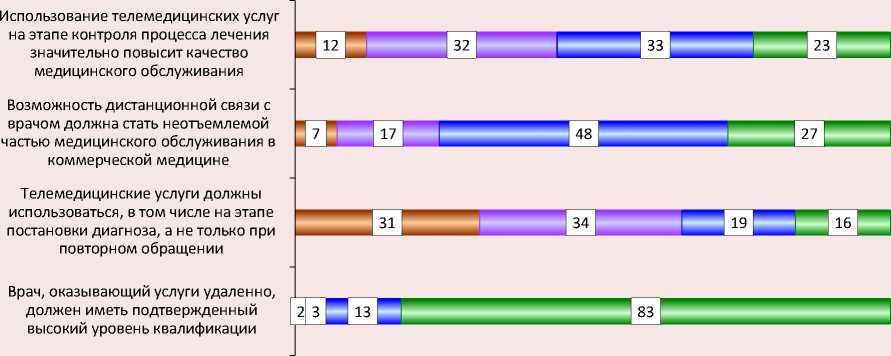

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос «Укажите, пожалуйста, насколько Вы согласны с приведенными высказываниями?»,%

I □ Не согласен □ Скорее не согласен □ Скорее согласен □ Согласен

Источник: 75% населения приветствуют телемедицинские услуги в коммерческой медицине (2017) // Юридический и финансовый консалтинг IPT Group. URL: (дата обращения 10.03.2022).

56% опрошенных согласны и 44% не согласны с утверждением, что использование телемедицинских услуг на этапе контроля процесса лечения значительно повысит качество медицинского обслуживания. 75% респондентов уверены, что возможность дистанционной связи с врачом должна стать неотъемлемой частью медицинского обслуживания в коммерческой медицине. Чуть больше трети (35%) согласны с тем, что телемедицинские услуги вполне возможно использовать, в том числе на этапе постановки диагноза, а не только при повторном обращении к врачу. И абсолютное большинство опрошенных (96%) согласились, что врач, оказывающий услуги удаленно, должен иметь подтвержденный высокий уровень квалификации (Крошилин и др., 2020).

В 2017 году 68% опрошенных были согласны рассмотреть вариант использования телемедицины для себя или членов своей семьи в ближайшие два года. При этом потенциальными пациентами в равной степени воспринималась возможность оказания такого рода услуг как в государственных лечебных учреждениях (41%), так и в частных медицинских клиниках и центрах (42%). Некоторые респонденты (17%) подразумевали использование телемедицинских услуг в формате общения (консультации) исключительно со своим лечащим врачом (знакомым медиком). 11% опрошенных были готовы получать телемедицинские услуги на платной основе10.

Таким образом, по результатам исследования уровня доверия телемедицине в 2017 году можно было утверждать, что 75% населения готовы воспользоваться платными телемедицинскими услугами в коммерческой медицине, а больше 40% не видят препятствий для использования данных технологий и в государственных лечебных учреждениях.

Исследование специалистов холдинга «Ромир» в 2021 году, посвященное изучению отношения россиян к телемедицине, показало, что полностью доверяют подобным технологиям лишь 4% опрошенных, чуть больше пятой части (21%) дали ответ «скорее доверяю», у 57% респондентов нет доверия к телемедицине, причем полностью не доверяет ей каждый пятый россиянин (19%). 69% россиян не планируют и в будущем использовать технологии телемедицины при получении медицинской помощи. Регулярно пользуются телемедициной лишь 3% опрошенных11.

Сотрудники Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы в начале 2020 года осуществили исследования по оценке качества проведения консультаций с применением телемедицинских технологий для пациентов с симптомами ОРВИ (COVID-19). Как эксперимент они провели 20 консультаций симулированных пациентов с признаками острого респираторного заболевания в 10 популярных телемедицинских сервисах. Было установлено, что в половине случаев при оказании медицинской услуги имел место некачественный сбор анамнеза (аллергологического – в 60% случаев, эпидемиологического – в 35%), а уточнение информации о хронических заболеваниях (которые создавали колоссальные риски с точки зрения заражения и протекания коронавирусной инфекции) зафиксировано только в половине случаев. На основе полученных результатов исследователи сделали вывод о том, что телемедицинские сервисы не сработали: ими не было обеспечено оказание медицинской помощи на надлежащем уровне (в частности, в 60% случаев неверно назначено медикаментозное лечение). По мнению исследователей, в рамках применения рассмотренных телемедицинских сервисов в системе «пациент – врач» их работа может быть оценена как неудовлетворительная (Владзимирский и др., 2020).

Более глубокое исследование отношения к телемедицине было проведено НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы в октябре 2019 года (до начала пандемии коронавируса). Опрос касался внедрения в здравоохранение г. Москвы технологий телемедицины. В отличие от рассмотренных ранее исследований, в данном случае изучалось мнение не только пациентов, но и врачей. С точки зрения медиков, в телемедицинских услугах нуждаются прежде всего пациенты отдаленных регионов, маломобильные пациенты и родители малышей. По мнению врачей, дистанционные услуги могут быть связаны с консультацией, например, по питанию или уходу, с различными наблюдениями и телеметрией, а также с выпиской рецептов и других электронных документов (Богдан и др., 2020).

Основные достоинства телемедицинских технологий, по мнению опрошенных медицинских специалистов, это, во-первых, возможность оперативного оказания помощи (26%), во-вторых, дистанционный характер помощи, что наиболее важно для маломобильных граждан (25%), в-третьих, повышение уровня доступности специалистов, сокращение ожидания очереди (17%). С точки зрения опрошенных пациентов, использование телемедицины приемлемо в работе врачей общей практики или терапевтов (78%), только треть (27%) рассматривает возможность использования таких технологий врачами узкой специализации, а 15% – средним медицинским персоналом. В основном все видят возможности подобных сервисов в получении медицинских за- ключений и справок (45%), рецептов (39%), медицинских консультаций на предмет необходимости обследования (36%), а также при корректировке ранее назначенного лечения (25%). В качестве средств коммуникации в рамках телемедицины пациенты рассматривают мессенджеры (61%), видеоконференции (45%), отдельные приложения (23%) (Богдан и др., 2020).

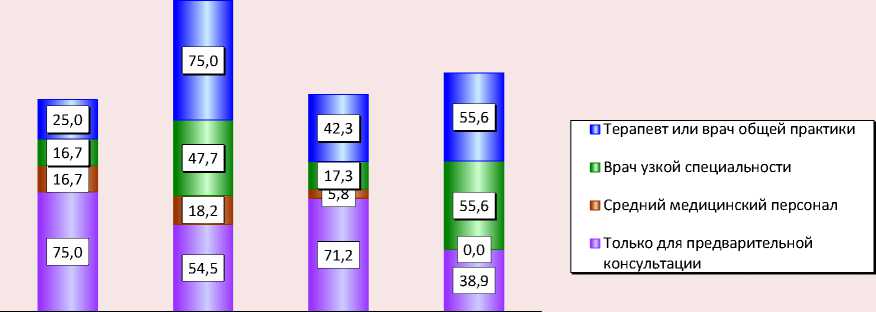

При изучении отношения к телемедицине в целом аналитики НИИОЗММ ДЗМ получили следующие результаты (рис. 6).

Как видим, врачи заметно чаще положительно относятся к возможности использования телемедицинских технологий, то же касается и затруднившихся с ответом: среди врачей таких почти в два раза больше; доли же негативно настроенных по отношению к телемедицине среди пациентов и врачей примерно одинаковы (Богдан и др., 2020).

Подводя итог вторичному анализу данных, касающихся отношения россиян к внедрению, развитию и распространению телемедицинских технологий, можно сказать, что среди врачей больше трети высказываются положительно, 45% потенциальных и реальных пациентов соглашаются с ними; лишь 14% врачей и 12% пациентов не разделяют оптимизма по поводу оказания медицинских услуг в дистанционном формате.

Рис. 6. Отношение к телемедицине (мнение пациентов и врачей), % от числа опрошенных

Мнение пациентов

■ 34 ■

□ Положительное □ Нейтральное □ Отрицательное и Затрудняюсь ответить

Мнение врачей

□ Положительное s Отрицательное

□ Затрудняюсь ответить

Источник: Телемедицина приходит в московское здравоохранение // НИИОЗММ ДЗМ. URL: telemeditsina-prikhodit-v-moskovskoe-zdravookhranenie/?sphrase_id=65885 (дата обращения 10.03.2022).

Результаты разведывательного социологического исследования

В рамках продолжения изучения условий и перспектив применения телемедицинских технологий авторами было проведено собственное разведывательное социологическое исследование, цель которого заключалась в определении отношения россиян к телемедицине.

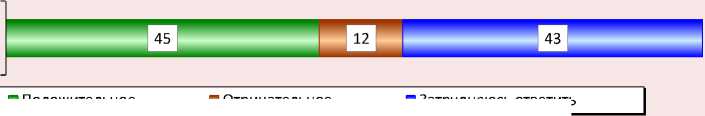

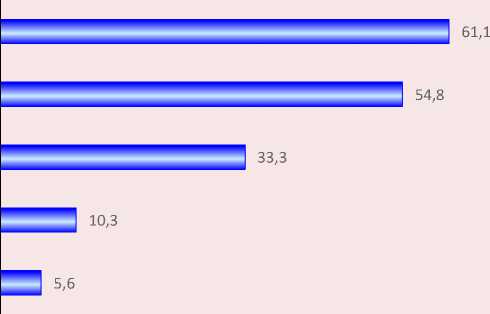

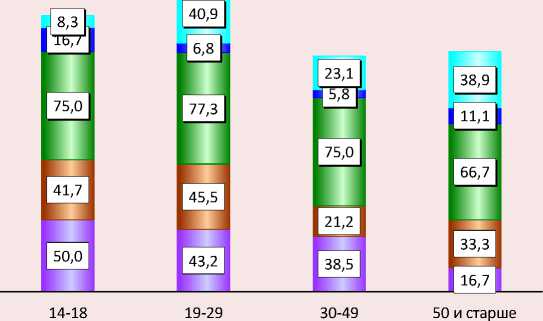

В результате проведенного исследования установлено, что 61,1% опрошенных считает возможным использовать телемедицинские услуги только для предварительной консультации; немногим более половины допускают применение технологий телемедицины при обращении к терапевту или врачу общей практики; треть уверена, что можно применить дистанционный формат общения и при взаимодействии с врачами узкой специализации. Каждый десятый респондент не исключает возможности воспользоваться телемедициной для контакта со средним медицинским персоналом (рис. 7).

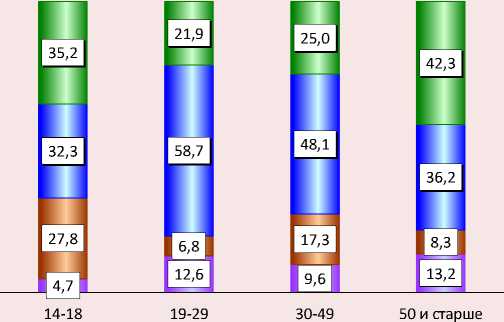

Что касается влияния возраста, то применение телемедицины только для предварительной консультации признают три четверти опрошенных из возрастной когорты 19–29 лет. С ними согласны чуть более половины респондентов в возрасте 50 лет и старше, столько же из данной возрастной группы указали на возможность дистанционного обращения к терапевтам и врачам общей практики. Следует отметить, что молодое поколение (14–18 лет) в меньшей степени, чем остальные, хотят пользоваться возможностями телемедицины: на треть меньше (25%) согласны на виртуальный прием у терапевта, еще меньше (16,7%) стали бы использовать телемедицинские возможности узких специалистов. В то же время молодежь согласна пользоваться телемедицинскими технологиями для получения консультаций: 75,0% опрошенных из возрастной группы 14–18 лет и 54,5% из группы 19–29 лет дали утвердительный ответ. Старшее поколение (50 и более лет) совсем не готово к использованию телемедицины при взаимодействии со средним медицинским персоналом, а среди респондентов в возрасте 30–49 лет таких лишь 5,8%. У более молодых (19–29 лет) в этой части предубеждений меньше: 18,2% доверяют консультациям среднего медицинского персонала (рис. 8).

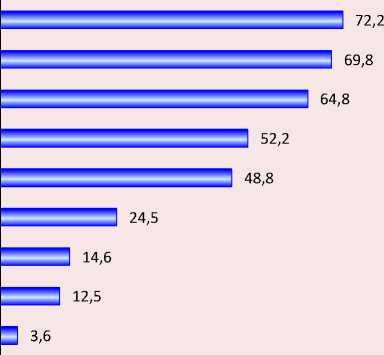

По мнению респондентов, наиболее приемлемый вариант оказания услуг с использованием телемедицины – это прежде всего выписка справок и листков нетрудоспособности, на втором месте – организация телеконсультаций и телеконсилиумов, на третьем – предварительная запись на прием к врачу, на четвертом – получение электронных рецептов на лекарства. Вариант «первичные консультации» набрал менее половины голосов (рис. 9).

Рис. 7. Мнение респондентов по вопросу возможности оказания медицинских услуг с использованием телемедицинских технологий (можно выбрать несколько вариантов ответа), % от числа опрошенных

Только для предварительной консультации

Терапевт или врач общей практики

Врач узкой специальности

Средний медицинский персонал

Другое

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

Рис. 8. Мнение респондентов различных возрастных групп об услугах, которые можно было бы получить с использованием телемедицины (можно выбрать несколько вариантов ответа), % от каждой возрастной когорты

14-18 19-29 30-49 50 и старше

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

Рис. 9. Какие медицинские услуги можно было бы оказывать с использованием телемедицины (можно выбрать несколько вариантов ответа), % от числа опрошенных

Выписку справок и больничных

Телеконсультации и телеконсилиумы

Предварительную запись на прием

Выписку рецептов на лекарства

Первичные консультации

Наблюдение за состоянием здоровья (Дистанционный биомониторинг)

Корректировку ранее назначенного лечения

Медицинские заключения (после обследования)

Другое

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

В существенно меньшей степени респонденты готовы к использованию телемедицинских технологий для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья (биомониторинг), корректировки ранее назначенного лечения, получения медицинского заключения после обследования.

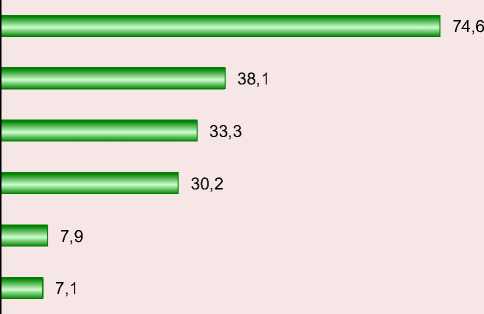

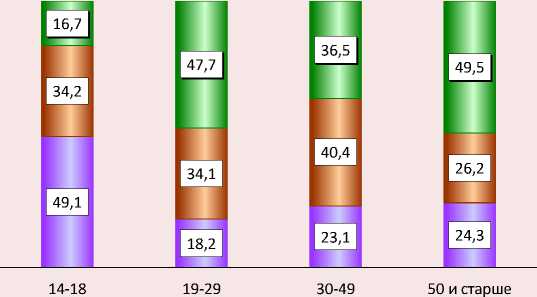

По мнению трех четвертей опрошенных, лучше всего осуществлять коммуникации при оказании телемедицинских услуг посредством видеосвязи (т. к., по всей видимости, в условиях самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции количество людей, которые успешно освоили данный способ коммуникации, существенно возросло). В то же время заметно более трети уверены, что должно быть отдельное приложение, причем аргументируется это прежде всего необходи- мостью защиты персональных данных, которую не могут обеспечить «обыкновенные» мессенджеры (соцсети). В пользу последних высказалась треть опрошенных, чуть меньше согласны консультироваться по телефону (рис. 10).

Что касается зависимости от возраста, то для опрошенных всех возрастов более предпочтительна видеосвязь. По телефону получать телемедицинские рекомендации удобнее 38,9% опрошенных в возрасте 50 лет и старше, еще больше таких среди тех, кому 19–29 лет. Молодые люди чаще говорят об отдельном приложении: на это указали 50% 14–18-летних и 43,2% 19–29-летних. В меньшей степени все заинтересованы в использовании электронной почты: молодое поколение отмечает ее излишнюю перегруженность, представители старших возрастных когорт – проблемы с ее использованием (рис. 11).

Рис. 10. Распределение мнений респондентов о том, каким образом лучше всего осуществлять коммуникации при оказании медицинских услуг (можно выбрать несколько вариантов ответа), % от числа опрошенных

По видеосвязи

Должно быть отдельное приложение

С помощью мессенджеров (соцсети)

По телефонной связи

По электронной почте

Другое

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

Рис. 11. Мнение респондентов различных возрастных когорт о способах коммуникации при оказании телемедицинских услуг (можно выбрать несколько вариантов ответа), % от каждой возрастной когорты

□ По телефонной связи

□ По электронной почте

□ По видеосвязи

□ С помощью мессенджеров (соцсети)

пДолжно быть отдельное приложение

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

Одной из основных задач исследования являлось определение степени доверия населения новым возможностям получения медицинских услуг. Для этого был задан вопрос «Если бы Вам сейчас предложили вместо посещения терапевта оказание помощи с применением телемедицинских технологий, Вы бы согласились?». В целом по выборке 40,5% респондентов выразили согласие, пятая часть (22,2%) затруднилась с ответом, а остальные – отказались. Распределение полученных ответов в привязке к возрастам представлено на рисунке 12.

Как видим, наибольшая доля готовых воспользоваться дистанционным приемом у терапевта оказалась среди представителей старшего поколения; чуть меньше – в возрастной группе 19–29 лет, еще меньше, хотя и более трети – в группе 30–49-летних. Следует отметить, что почти половина 14–18-летних респондентов вообще не определилась с выбором, среди них меньше всего тех, кто дал положительный ответ (16,7%).

В целом же исследование показало, что четверть респондентов относится к телемедицине положительно, больше половины – нейтрально и каждый десятый – отрицательно (рис. 13).

Рис. 12. Результаты ответов на вопрос «Если бы Вам сейчас предложили вместо посещения терапевта оказание помощи с применением телемедицинских технологий, Вы бы согласились?», % от каждой возрастной когорты

-

□ Да

-

□ Нет

-

□ Затрудняюсь ответить

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

Рис. 13. Отношение респондентов к телемедицине, % от числа опрошенных

8,7

52,4

-

□ Положительное

-

□ Нейтральное

-

□ Отрицательное

-

□ Затрудняюсь ответить

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

Рис. 14. Отношение респондентов к телемедицине, % от каждой возрастной когорты

-

□ Положительное

-

□ Нейтральное

-

□ Отрицательное

-

□ Затрудняюсь ответить

Источник: результаты авторских исследований 2022 года.

В ходе анализа распределения ответов по возрастам (рис. 14) выявлено, что положительно относятся к телемедицинским технологиям в большей степени люди в возрасте 50–70 лет и самая молодая возрастная когорта.

Меньше всего лояльно воспринимающих телемедицину оказалось среди респондентов в возрастной когорте 19–29 лет: они чаще других относятся к ней нейтрально. Вероятнее всего в силу отсутствия хронических заболеваний и редкого посещения врачей они не видят реальных проблем при записи в поликлинике и больнице. Более всего отрицательное отношение выражено в самой молодой группе и у респондентов среднего возраста.

Обсуждение

Проведенное разведывательное исследование позволило получить данные, касающиеся отношения россиян к получению медицинских услуг с помощью телемедицинских технологий в регионах, типичных не только с точки зрения возможностей реализации телемедицинских технологий, но и лидирующих с точки зрения организации работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Опрос проводился в период заметного снижения влияния пандемии на общество (именно в это время заболеваемость пошла на спад, в том числе благодаря принятым взвешенным решениям в области профилактики и лечения коронавирусной инфекции). Полученные результаты можно сравнить с более ранни- ми исследованиями отношения россиян к телемедицине, которые провел НИИОЗММ ДЗМ незадолго до начала пандемии (октябрь 2019 г.) (Богдан и др., 2020). Таким образом, есть уникальная возможность сравнить результаты двух опросов, осуществленных до начала пандемии и после завершения ее активной фазы – спада количества зафиксированных больных и практически полного снятия всех ограничений в изучаемых регионах.

До начала пандемии использование телемедицины представлялось возможным 67% респондентов, после пандемии таких стало на 10% больше. Дистанционные технологии воспринимались до пандемии положительно 34% респондентов, а после пандемии – 25%, зато доля тех, кто относится к ним нейтрально, увеличилась до 52% (до пандемии – 33%). На один процент стало меньше тех, кто относится к подобным технологиям «отрицательно», и на 5% меньше тех, кто не может определиться.

До пандемии 45% респондентов были согласны получать медицинские заключения и справки посредством телемедицинских технологий, а после завершения острой фазы пандемии их доля увеличилась в 1,6 раза (до 72,2%). Телеконсультации до пандемии положительно воспринимались 36% респондентов, после – 69,8% (рост почти в два раза). Получение рецептов с помощью телемедицинских технологий также стало более востребованным (рост в

1,3 раза). Доля готовых использовать телемедицину для наблюдения за состоянием здоровья выросла в 1,4 раза (с 17,0 до 24,5%).

До пандемии воспользоваться дистанционным приемом у врачей узкой специальности были готовы 27,0%, после пандемии чуть больше – 33,3%. Показатель готовности к потенциальной возможности посещения врача общей практики или терапевта с помощью телемедицинских технологий после пандемии снизился с 78,0 до 54,8%. Однако в исследовании 2022 года 40,5% опрошенных респондентов согласились прямо сейчас «отправиться» на дистанционный прием к терапевту (подобный вопрос не задавался ранее), а пятая часть на настоящий момент не определилась. Представляется, что во многом причина таких колебаний кроется в удобстве организации подобной коммуникации с врачом. После пандемии в качестве основного средства связи для организации телемедицинских консультаций «врач – пациент» респонденты указывали видеосвязь (74,6%); до пандемии такой вид связи выбирали 45% (в 1,6 раза реже). За отдельное приложение (прежде всего в целях защиты персональных данных) после пандемии высказались 38,1% опрошенных; до пандемии – 23%. Треть респондентов отметили, что проще будет использовать мессенджеры (соцсети), до пандемии желающих воспользоваться соцсетью для коммуникации с врачом было в два раза больше, что связано с неразвитостью в тот момент систем видеосвязи.

Выводы

Таким образом, в рамках сравнительного анализа результатов двух исследований можно заключить, что российские граждане стали более лояльно относиться к применению телемедицинских технологий для получения различных видов медицинской помощи. Основные вопросы, которые возникают у потенциальных и реальных пациентов, в основном связаны с верностью рекомендаций и диагнозов, которые врачи ставят и дают, общаясь с пациентами исключительно в дистанционной форме. Однако внешние вызовы (например, пандемия коронавируса), с которыми сталкивается общество, заставляют применять подобные технологии. Лучшие практики и методики, наработанные в период пандемии и доказавшие свою состоятельность и востребованность, будут и дальше тиражироваться в системе здравоохранения. Вторая составляющая настороженного отношения к телемедицине со стороны пациентов связана с морально-этическими аспектами организации коммуникации с врачами. С одной стороны, период пандемии позволил многим получить опыт использования видеосвязи, с другой – существуют не до конца решенные вопросы безопасности, соблюдения Федерального закона о персональных данных, медицинской этики и т. п.

Результаты работы подтвердили выдвинутые в начале исследований гипотезы: во-первых, действительно, в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением строгих ограничительных мер российское общество стало в большей степени, чем до пандемии, доверять телемедицинским технологиям. Во-вторых, молодое поколение более предрасположено к использованию информационных телемедицинских технологий (выше уровень доверия к ИКТ): по мнению его представителей, данный подход позволяет экономить время пребывания в медицинском учреждении и получать надлежащий уровень качества медицинских услуг.

Заключение

В настоящее время телемедицина в России, как и во всем мире, стала неотъемлемой частью работы медицинских учреждений практически всех уровней. Информационные технологии теперь используются и для консультирования пациентов на дому, удаленной телеметрии за состоянием жизненно важных показателей, при сопровождении тяжелобольных. Оказание удаленной медицинской помощи на основе применения современных коммуникационных технологий стало чрезвычайно востребованным в период пикового распространения COVID-19. В таких условиях из-за критической обстановки в системе здравоохранения и по эпидемиологическим показателям поликлиники некоторых регионов страны были вынуждены перейти на дистанционный формат оказания медицинской помощи населению с целью сохранения работоспособности и более эффективной работы первичного звена. Было привлечено беспрецедентное количество операторов call-центров, которые в круглосуточном режиме оказывали помощь населению. Это потребовало измене- ний не только в организации непосредственного оказания медицинской помощи, но и значительных корректировок в законодательстве. Такие изменения были осуществлены в первую очередь в регламентации применения телемедицинских технологий, выписки рецептов на лекарства в электронной форме, больничных листов и т. п. Все эти меры позволили снизить уровень заболеваемости и в конечном итоге помогли выстоять первичному звену в сложившейся ситуации.

Очевидно, что сегодня имеется еще много проблем, касающихся применения телемедицинских технологий. Есть необходимость регламентации нагрузок на врачей при осуществлении таких консультаций. Сохраняют остроту вопросы оплаты подобных услуг (в разных регионах степень развитости и распространенности информационно-коммуникационных технологий различна, плотность населения и его пространственное расселение неравномерны). Необходимо максимально упростить идентификацию пациентов, поскольку в основном это люди преклонного возраста, которые не владеют информационными технологиями на необходимом уровне. Врачам нужен понятный механизм работы телемедицины, который позволял бы консультировать пациентов не только из кабинета. Необходимо на стадии принятия решений отталкиваться от опыта тех, кто принимает непосредственное участие в оказании медицинской услуги «врач – пациент», что даст возможность организовать процесс с использованием лучших практик телемедицины.

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что в период пандемии технологии телемедицины необходимы, а лучшие наработки и практики можно и нужно использовать даже в отсутствие подобного форс-мажора. Российские врачи и пациенты уже в определенной мере согласны с этим и готовы использовать инструменты телемедицины при оказании медицинской помощи, а система здравоохранения в определенной степени обладает необходимыми технологиями и на уровне регионов, и на федеральном уровне. Есть положительные перемены и в правовом поле: в период пандемии приняты поправки к законам, постановлениям и приказам, регламентирующие телемедицинскую деятельность. Телемедицина – это явный тренд в будущем развитии российского здравоохранения, который с учетом, с одной стороны, дальнейшего совершенствования ИКТ, а с другой – вероятности новых внешних вызовов будет только усиливаться.

Наиболее перспективными телемедицинскими технологиями сегодня выступают удаленный мониторинг состояния здоровья пациентов, позволяющий значительно снизить потери рабочего времени и повысить эффективность оказания медицинских услуг (в том числе за счет снижения транспортных издержек как медицинских учреждений, так и пациентов), а также дистанционная диагностика и лечение сложных клинических случаев. Подобные технологии уже используются в создании единой базы показателей КТ легких людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Такая телемедицинская система на основе элементов искусственного интеллекта позволяет достаточно точно и оперативно ставить диагноз и определять степень поражения легких при заболевании COVID-19. Еще одно направление использования телемедицины – контроль состояния здоровья населения на основе всеобщей диспансеризации на рабочем месте с применением телемедицинских мобильных комплексов и систем. Наконец, нельзя не сказать о перспективе глобального распространения и консолидации передовых профессиональных знаний и навыков на основе телемедицинских консилиумов и консультаций.

В заключение, с учетом существующих как у населения, так и медицинской общественности определенных сомнений в отношении телемедицины, хотелось бы привести высказывание доктора Кеннета Т. Берда (Bashshur, 2007), которое как нельзя лучше описывает видение телемедицинских технологий на заре их распространения и столь же актуально сегодня: «…Телемедицина зависит от врача и его специальных возможностей. Она не заменяет его и не является альтернативой врачу. Фактически, телемедицина повышает эффективность специалиста и расширяет его возможности находиться в самом центре медицинской деятельности». Именно это должны ощутить на себе российские врачи и их пациенты в процессе дальнейшего развития телемедицины в отечественном здравоохранении.

Список литературы Телемедицина в современных условиях: отношение социума и вектор развития

- Богдан И.В., Гурылина М.В., Чистякова Д.П. (2020). Перспективы и риски телемедицины: результаты социологического опроса // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: сб. докладов VI Всероссийского социологического конгресса (Тюмень, 14–16 октября 2020 г.). Москва: РОС; ФНИСЦ РАН. С. 2543–2549. DOI: 10.19181/kongress.2020.307

- Владзимирский А.В., Морозов С.П., Урванцева И.А., Коваленко Л.В., Воробьев А.С. (2019). Применение телемедицинских технологий в кардиологии. Сургут: СурГУ. 115 с.

- Владзимирский А.В. (2015). История телемедицины – первые 150 лет // Журнал международного общества телемедицины и электронного здравоохранения – Россия. № 1 (1). С. 10–16.

- Владзимирский А.В. (2017). Первичная телемедицинская консультация «пациент-врач»: первая систематизация методологии // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. № 2. С. 109–120.

- Владзимирский А.В., Лебедев Г.С. (2018). Телемедицина: монография. М.: ГЭОТАР-Медиа. 576 с.

- Владзимирский А.В. (2019). История телемедицины: стоя на плечах гигантов (1850–1979). М.: Де`Либри. 410 с.

- Владзимирский А.В. (2020). Матрица оценки качества телемедицинского консультирования «пациент-врач» // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. № 6 (4). С. 34–44. DOI: https://doi.org/10.29188/2542-2413-2020-6-4-34-44

- Владзимирский А. В., Морозов С. П., Сименюра С. С. (2020). Телемедицина и COVID-19: оценка качества телемедицинских консультаций, инициированных пациентами с симптомами ОРВИ // Врач и информационные технологии. № 2. С. 52–63. DOI: 10.37690/1811-0193-2020-2-52-63

- Волынский Ю.Д. (1999). Телемедицина – составляющая часть информационного общества // Информационное общество. Вып. 5. С. 15–21.

- Восколович Н.А. (2021). Экономика платных услуг. М.: Юрайт. 441 с.

- Григорьев А.И., Орлов О.И., Логинов В.А. [и др.]. (2001). Клиническая телемедицина: монография. М.: Слово. 144 с.

- Железнякова И.А., Хелисупали Т.А., Омельяновский В.В., Тишкина С.Н. (2020). Анализ возможности применения зарубежного опыта оказания телемедицинских услуг в Российской Федерации // Медицинские технологии. Оценка и выбор. № 2. С. 26–34. DOI: https://doi.org/10.17116/medtech20204002126

- Зингерман Б.В., Шкловский-Корди Н.Е., Воробьев А.И. (2017). О телемедицине «пациент – врач» // Врач и информационные технологии. М. С. 61–79.

- Камаев И.А., Леванов В.М., Сергеев Д.В. (2001). Телемедицина: клинические, организационные, правовые, технологические, экономические аспекты: монография. Нижний Новгород: НГМА. 100 с.

- Кобринский Б.А. (2016). Телемедицина в системе практического здравоохранения. М. – Берлин: Directmedia. 238 с.

- Крошилин С.В., Медведева Е.И., Александрова О.А., Аликперова Н.В. (2020). Анализ профессиональной подготовки и востребованности среднего медицинского персонала в условиях современной политики здравоохранения // Экономика и предпринимательство. № 8 (121). С. 1148–1161. DOI: 10.34925/EIP.2020.121.8.230

- Леванов В.М., Кирпичёва И.С., Яшин А.А., Денисенко А.Н., Софронов К.А. (2014). Типичные ошибки при проведении телеконсультаций // Медицинский альманах. № 1 (31). С. 15–18.

- Леванов В.М., Переведенцев О.В., Сергеев Д.В., Никольский А.В. (2017). Нормативное обеспечение телемедицины: 20 лет развития // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. № 3.

- Морозов С.П., Владзимирский А.В., Сименюра С.С. (2020). Качество первичных телемедицинских консультаций «пациент-врач» (по результатам тестирования телемедицинских сервисов) // Врач и информационные технологии. № 1. С. 51–62.

- Столбов А.П. (2015). Об определении и классификации телемедицинских услуг // Врач и информационные технологии. № 2. С. 12–27.

- Ярашева А.В., Александрова О.А., Медведева Е.И., Крошилин С.В., Аликперова Н.В. (2020). Проблемы и перспективы кадрового обеспечения московского здравоохранения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 1. С. 174–190. DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.10

- Aoki N., Dunn K., Johnson-Throop K.A., Turley J.P. (2003). Outcomes and methods in telemedicine evaluation. Journal of Telemedicine and E-Health, 9(4), 393–401.

- Bashshur R. (2007). Telemedicine, history, challenges and transformation. In: Presentation at the Second eHealth Congress, October. Turkey, Antalya. Pp. 18–20.

- Bashshur R.L., Shannon G.W. (2009). History of Telemedicine: Evolution, Context, and Transformation. New York: New Rochelle.

- Bergmo T.S. (2009). Can economic evaluation in telemedicine be trusted? A systematic review of the literature. Cost Effectiveness Resource Allocation, 7(18). DOI: 10.1186/1478-7547-7-18

- Charrier N., Zarca K., Durand-Zaleski I., Calinaud C. (2016). Efficacy and cost effectiveness of telemedicine for improving access to care in the Paris region: Study protocols for eight trials. BMC Health Service Research, 8, 16–45. DOI: 10.1186/s12913-016-1281-1

- Ekeland A.G., Grїttland A. (2015). Assessment of mast in European patient-centered telemedicine pilots. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 31(5), 304–311. DOI: 10.1017/S0266462315000574

- Hailey D., Roine R., Ohinmaa A. (2002). Systematic review of evidence for the benefits of telemedicine. Journal of Telemedicine and Telecare, 8(1), 1–30.

- Halpren-Ruder D., Chang A.M., Hollander J.E., Shah A. (2019). Quality assurance in telehealth: Adherence to evidence-based indicators. Telemedicine Journal and E-Health, 25(7), 599–603. DOI: 10.1089/tmj.2018.0149

- Hersh W.R., Hickam D.H., Severance S.M. et al. (2006). Diagnosis, access and outcomes: Update of a systematic review of telemedicine services. Journal of Telemedicine and Telecare, 12(1), 3–31.

- Kidholm K., Clemensen J., Caffery L.J., Smith A.C. (2017). The Model for Assessment of Telemedicine (MAST): A scoping review of empirical studies. Journal of Telemedicine and Telecare, 23(9), 803–813. DOI: 10.1177/1357633X17721815

- Kim E.J. et al. (2019). Cardiology electronic consultation (e-consult) use by primary care providers at VA medical centres in New England. Journal of Telemedicine and Telecare, 25(6), 370–377. DOI: 10.1177/1357633X18774468

- Martin-Khan M. et al. (2011). A systematic review of studies concerning observer agreement during medical specialist diagnosis using videoconferencing. Journal of Telemedicine and Telecare, 17(7), 350–357.

- Morozov S.P. et al. (2018). Telemedicine-based system for quality management and peer review in radiology. Insights into Imaging, 9(3), 337–341.

- Resneck J.S. Jr., Abrouk M., Steuer M. et al. (2016). Choice, transparency, coordination, and quality among direct-to-consumer telemedicine websites and apps treating skin disease. JAMA Dermatology, 152(7), 68–75. DOI: 10.1001/jamadermatol.2016.1774

- Shi Z., Mehrotra A., Gidengil C.A. et al. (2018). Quality of care for acute respiratory infections during direct-to-consumer telemedicine visits for adults. Health Affairs (Millwood), 37(12), 20–23. DOI: 10.1377/hlthaff.2018.05091

- Taylor P. (2005). Evaluating telemedicine systems and services. Journal of Telemedicine and Telecare, 1, 167–177.

- Weinstein R.S. et al. (2018). Clinical examination component of telemedicine, telehealth, mhealth, and connected health medical practices. Medical Clinics of North America, 102(3), 533–544.

- Wootton R., Vladzymyrskyy A., Zolfo M., Bonnardot L. (2011). Experience with low-cost telemedicine in three different settings. Recommendations based on a proposed framework for network performance evaluation. Global Health Action, 4. DOI: 10.3402/gha.v4i0.7214