Тема Москвы как "святого града" в музыкально-гимнографическом творчестве царя Ивана Грозного и мастера Федора Крестьянина

Автор: Парфентьева Наталья Владимировна, Парфентьев Николай Павлович

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 4 т.17, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется проблема воплощения темы «святого града» Нового Иерусалима в музыкально-гимнографическом творчестве царя Ивана IV Грозного и выдающегося придворного распевщика Федора Крестьянина. Идеологические концепции «Москва - Новый Иерусалим» и «Москва - Третий Рим» были рождены в период возвышения Москвы как столицы единого Российского государства. Эти идеи в первую очередь утвердились в политическом сознании правящей элиты XVI - первой половины XVII вв. В целом ряде научных работ показано их претворение в различных видах искусства: иконографии, архитектуре, литературе, церковно-литургическом театрализованном действе. Однако эта тема нашла свое отражение и в музыкальном искусстве. Авторы рассматривает воплощение концепции «Москва - Новый Иерусалим» на примере конкретных песнопений. Задостойник «Светися, светися, новый Иерусалим» исследуется в музыкальной версии Федора Крестьянина, возникшей во время периода особого усиления интереса к данной идее. Придворный мастер создал свой распев в новом торжественном стиле Демества для древнего гимнографического текста, напрямую обращенного к образу Нового Иерусалима. Анализируется выполненная одним из царских певчих уникальная запись произведения 1600 г., которая свидетельствует об огромном внимании к изучению этого распева государевым хором. Раскрыта авторская (Крестьянина) концепция воплощения идеологемы «Москва - Новый Иерусалим» в задостойнике музыкальными средствами. К образу Московии как отражению иерархического устройства Небесного царства в музыкально-гимнографическом творчестве обращался также и сам Иван Грозный. В созданном им тексте одной из стихир к богослужению на праздник Сретения иконы Владимирской Богородицы земная иерархическая структура русского общества представлена как своеобразная проекция небесной иерархии в сопоставлении её с небесными чинами.

Древнерусское церковно-певческое искусство, авторское творчество, идеи "москва - третий рим" и "москва - новый иерусалим", иван грозный, федор крестьянин

Короткий адрес: https://sciup.org/147151213

IDR: 147151213 | УДК: 783(470.5) | DOI: 10.14529/ssh170411

Текст научной статьи Тема Москвы как "святого града" в музыкально-гимнографическом творчестве царя Ивана Грозного и мастера Федора Крестьянина

Процесс изучения рукописных книг мастеров орнаментального искусства последней четверти XVI — первой трети XVII вв. братьев Стефана, Федора и Гаврилы (по прозвищу Иван) Басовых сопровождается выявлением новых данных об их жизни и творчестве. Исследования, проведенные в 2000-е гг. Т. В. Анисимовой [1; 2] и продолженные Н. П. Парфентьевым [9; 10], способствовали уточнению и систематизации сведений о деятельности братьев — писцов и художников-знаменщиков, — а в дальнейшем, при изучении их творческого пути, позволили акцентировать внимание на особенностях жизни и искусства каждого из мастеров. Настоящее исследование посвящено творчеству Стефана Басова, который, по предположению Н. П. Парфентьева, был старшим из братьев [10, с. 24].

Биографические сведения, почерпнутые из послесловий переписанных братьями книг, свидетельствуют о том, что они происходили из Твери. Вместе с Федором и Гаврилой в середине 1580-х гг. Стефан работал в Москве, где, возможно, братья создали артель по переписке книг [10, с. 25]. Известно, что Стефан за период 1586—1587 гг. переписал две рукописи — «Псалтырь с восследованием и Апостол» [13] и «Мерило праведное» [3] — для Андрея Шокина и митрополита Дионисия соответственно, а с 1589 г. до нач. XVII в. основным заказчиком для него и Федора стали знаменитые промышленники и купцы Строгановы.

Т В. Анисимова заметила интересную особенность послесловий Стефана: он не называет своего отчества, что позволило исследователю высказать гипотезу, что писец был иноком, возможно, Чудова монастыря, где он работал с Гаврилой над перепиской книг [2, с. 602, 607]. Однако Н. П. Парфентьев считает, что писец указал бы на свой постриг в послесловии. Именование Стефаном себя «многогрешным» без употребляемых братьями «Сергеев» и «Басов», по мнению исследователя, было связано с тем, что он «просто не смел «величать» себя с отчеством» [10, с. 27].

Вероятно, изначально большое количество заказов не позволяло Стефану помимо письма заниматься художественным оформлением книг, поэтому в работе над украшением первых переписанных им рукописей мастеру помогали Федор и, возможно, Гаврила. В дальнейшем Стефан сам создавал декоративный облик книг. Определению истоков и особенностей его творчества способствует элементно-структурный метод, предложенный Н. П. Парфентьевым [8; 24] и апробированный нами при изучении искусства Федора [23].

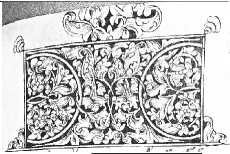

Мотивы некоторых заставок, исполненных Стефаном, близки к орнаментике гравированного «Большого прописного алфавита» И. ван Мекенема (конец ХV в.), московских первопечатных книг, а также искусству Федора Басова (см. Приложение, табл. 1). К сожалению, не установленный точно год работы Стефана над книгами — начало XVII в. — затрудняет выявление первичного образца орнаментальных украшений мастера.

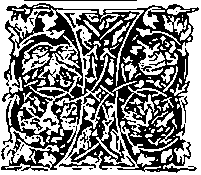

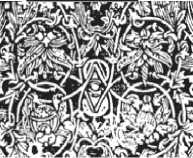

Возможно, из искусства нидерландского художника-гравера Стефан перенял способ укрупнения мотива: шишка в заставке изображается им во всю ее высоту аналогично элементу И. ван Мекенема в букве (табл. 2, № 1). Листьям в композиции отводится значимое место (табл. 2, № 2). Другой заимствованный Стефаном прием — пересечение окружностей, созданных стеблями, внутри которых изображаются элементы. При накладывании их друг на друга Стефан во многих заставках использует две похожие формы (шишки или плоды) и реже композиции, характерные для И. ван Мекенема и повторяющих его печатных книг, где элементы различны (табл. 2, № 3).

Среди примеров для подражания в искусстве братьев Басовых, несомненно, была книга «Апостол» Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца 1564 г. В ряде случаев Стефан полностью копирует заставку, взятую за образец (табл. 3).

Вероятно, в оформлении рукописей Стефаном сказался не только художественный опыт печатни- ков, но и его брата Федора, который соприкасался с переписанными Стефаном книгами. И хотя, очевидно, что рукописи сразу по окончании работы вручались заказчику и не хранились у братьев, Стефан все же мог перенять некоторые образцы орнаментики у Федора. Совместная работа братьев в одной мастерской не могла не отразиться на искусстве Стефана (табл. 4, № 1—3).

Переосмысление заставок печатных книг и рукописей Федора нашли отражение через замену украшений прямоугольного поля, небольших видоизменений формы или узора элементов и в значительной степени через включение в заставку новых компонентов (заимствованных или уникальных) при сохранении общего композиционного решения (табл. 4, № 4—6).

Авторские варианты орнаментики Стефана отличаются, прежде всего, структурой: заставка внутри подразделяется дугами, стеблями на области, линиями — на геометрические фигуры (табл. 5). Заполнение осуществляется шишками, плодами, плодами-шишками, цветами и др. Среди них можно выделить заимствованные (архетипы), переосмысленные (прототипы) и уникальные (авторские) элементы [8, с. 6].

Отличительной чертой творчества мастера стало излюбленное им изображение листа как самостоя- тельного элемента: его образ создан в различных вариантах. Композиционно он располагается как внутри заставки, так и активно используется для украшения прямоугольного поля (иногда обильно обрамляя его).

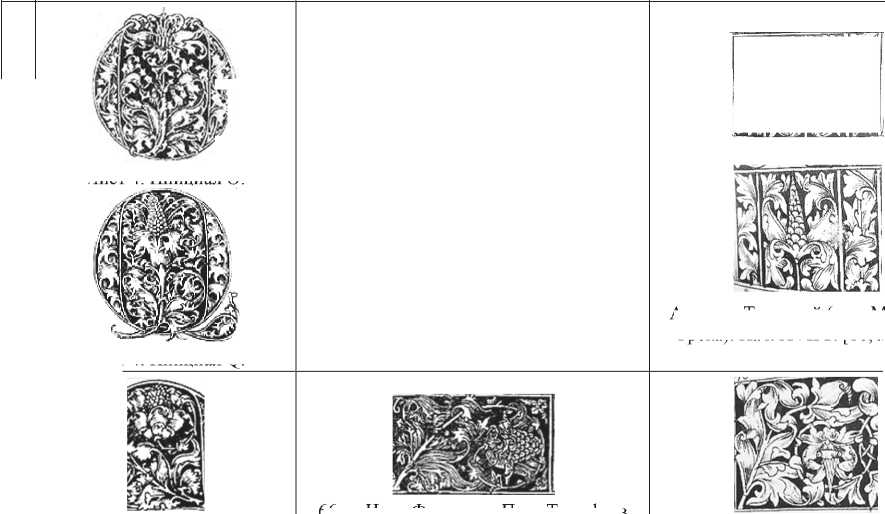

Многие компоненты орнаментики Стефана близки украшениям буквиц «Большого прописного алфавита» (табл. 6), но особенно они схожи с элементами печатных книг и рукописей Федора (табл. 7).

Стефан неоднократно разрабатывал архетипы, украшая их новым узором, изменяя форму, и их роль в пространстве заставки (табл. 8). В этом переосмыслении заключается главная авторская черта творчества Стефана, хотя он создал и несколько уникальных элементов (табл. 9). Однако последние включены в композиции заставок как второстепенные.

Таким образом, орнаментальное искусство Стефана — это яркий пример творчества мастера в старопечатном стиле. Тесно связанный со сложившейся традицией, художник-знаменщик основывался не только на копировании образцов (И. ван Мекенема, печатных московских книг и, возможно, рукописей, украшенных братом Федором), но и переосмысливал их, создавая собственно авторские композиции.

Приложение Таблица 1

Примеры похожих композиционных мотивов

№

«Большой прописной алфавит» Израэля ван Мекенема (Бохольт, к. XV в.)

Первопечатные книги (Москва)

Книжные украшения Федора Басова

Книжные украшения Стефана Басова

Лист 3.

Инициал I.

15 — Анонимная типография. Псалтырь. После 1564.

220 — А. Радишевский. Евангелие. 1606.

Книгописный подлинник. Нач. XVII в., 1604. [22, л. 5].

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 12].

Лист 1.

61 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстисла-вец. Апостол. 1564.

1. Псалтырь и Апостол. 1586—1587. [13, л. 3, 407]. 2. Архиерейский чиновник. Ок. 1589. [6, л. 41, 214 об.] 3. Торжественник миней-ный. Нач. 1590-х. [11, л. 1].

1. Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 7, 12, 549, 808].

2. Часослов. Нач. XVII в. [12, л. 1].

Фрагмент инициала В.

Номер заставок указан по: [7].

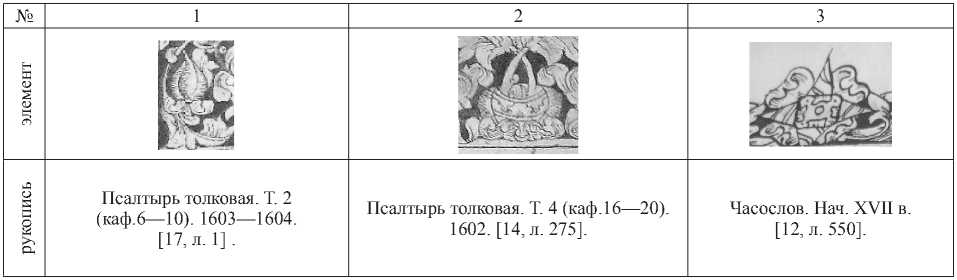

Таблица 2

Примеры похожих элементов и композиционных мотивов

№

«Большой прописной алфавит» Израэля ван Мекенема (Бохольт, к. XV в.)

Первопечатные книги (Москва)

Книжные украшения Стефана Басова

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 670].

66 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564.

Лист 2.

Фрагмент инициала H.

Лист 4. Инициал O.

Лист 4. Инициал Q.

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 711].

Лист 1.

Фрагмент инициала А.

158, 160 — Андроник Тимофеев Невежа (1587—1602) и Иван Андроников Невежин (1603—1611).

— Минея общая. 1600.

— Служебник. 1602.

— Триодь цветная. 1604.

Праздники и Октоих певческие. Ок.

1605—1606. [5, л. 1].

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 841].

Таблица 3

№

71 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564.

Пример заимствования заставки Стефаном Басовым

Заставки, выполненные Стефаном Басовым

Заставки, выполненные Федором Басовым

Заставки первопечатных московских книг

Архиерейский чиновник. Ок. 1589. [6, л. 183].

97 — Никифор Тараснев и Невежа Тимофеев. Псалтырь. 1568.

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 807].

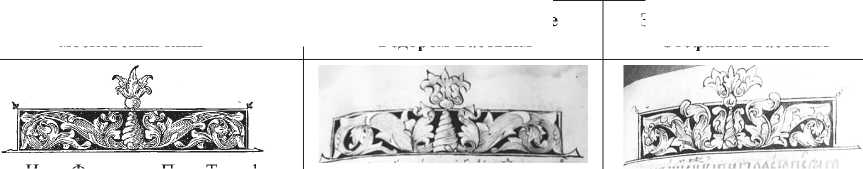

Таблица 4

Примеры переосмысления Стефаном Басовым заставок печатных книг и Федора Басова

|

№ |

Заставки первопечатных московских книг |

Заставки, выполненные Федором Басовым |

Заставки, выполненные Стефаном Басовым |

|

1 |

Ii!l&ilsfcss6 61 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. 266 — Печатный двор. — Минея общая. 1618. И др. 1619—1623. |

Архиерейский чиновник. Ок. 1589. [6, л. 214 об.] /Ж " " V Торжественник минейный. Нач. 1590-х. [11, л. 1]. |

===^^^^^^^^^^^^^. L _ Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 549]. Часослов. Нач. XVII в. [12, л. 53]. |

|

2 |

70 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. |

Псалтырь с восследованием. 1585—1586. [4, л. 177]. |

и Дч г и r^Lr^/Hf А<тПОл*1Ъ <Пм»ч1 Н^ < ^^ А^^/^ чУУ-^ч-аЧА Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 12]. |

|

3 |

178 — Андроник Тимофеев Невежа (1587—1602) и Иван Андроников Невежин (1603— 1611). Псалтырь. 1602. |

Триоди (службы на воскресные дни). Нач. 1590-х. [18, л. 2]. |

___ ч’^^^тчч/жч -

|

|

4 |

80 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. |

.AuA,AkLA.>^A».^ Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [13, л. 481]. |

Минея, апрель. 1606. [15, л. 1]. Часослов. Нач. XVII в. [12, л. 90]. |

|

5 |

66 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. — |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [13, л. 461]. |

_ва@й8бГ- Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 325]. |

|

6 |

ggR itilSiaRSil w®l 75 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. |

А&ДАКЙЙ., Пролог. Т. 2 (март—август). 1589—1590. [19, л. 339]. |

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 256]. |

Таблица 5

Примеры уникальных заставок Стефана Басова

Псалтырь толковая. Т. 4 (каф.16—20). 1602. [14, л. 275].

Богородичник. XVI в.; до фев. 1613. [20, л. 1].

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 880].

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 337, 742, 767].

Элементы-архетипы

Таблица 6

|

№ |

Большой прописной алфавит Израэля ван Мекенема (Бохольт, к. XV в.) |

Первопечатные книги (Москва) |

Книжные украшения Федора Басова |

Книжные украшения Стефана Басова |

|

1 |

Лист 1. Фрагмент инициала D. |

3, 5, 8 — Анонимная типография. — Евангелие. Ок. 1555. — Евангелие. Ок. 1556. — Евангелие. Ранее 1563. — Евангелие. Ок. 1564. |

|

|

|

1 Лист 1. Фрагмент инициала В. |

158 — Андроник Тимофеев Невежа. — Минея общая. 1600. — Служебник. 1602. 170 — — Андроник Тимофеев Невежа. Минея общая. 1600. — Иван Андроников Невежин. Триодь цветная. 1604. Й8 |

тг 1. Праздники и Октоих певческие. Ок. 1605—1606. [5, л. 1]. 2. Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 323]. |

||

|

175 — Андроник Тимофеев Невежа. Часовник. 1601. |

Элементы-архетипы

Таблица 7

|

№ |

Первопечатные книги (Москва) |

Книжные украшения Федора Басова |

Книжные украшения Стефана Басова |

|

ййк 70 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. |

--------7--------- 1. Псалтырь с восследованием. 1585—1586. [4, л. 177]. |

пгеАгтвО- |

|

|

1 1 |

Ок. 1589. [ГИМ. Щук. 563, л. 32 об.]

|

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 12]. Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 325]. Часослов. Нач. XVII в. [12, л. 1]. |

|

|

2 |

178 — Андроник Тимофеев Невежа (1587—1602) и Иван Андроников Невежин (1603— 1611). Псалтырь. 1602. |

Триоди (службы на воскресные дни). Нач. 1590-х. [18, л. 2]. |

Вет Псалтырь толковая. Т. 4 (каф. 16—20). 1602. [14, л. 1]. |

|

Минея, январь. 1605. [21, л. 1]. |

|||

|

79 — Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец. Апостол. 1564. |

Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [13, л. 42, 473]. |

c&li^ Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 551]. |

|

|

3 |

|||

|

150 — Андроник Тимофеев Невежа (1587—1602) и Иван Андроников Невежин (1603— 1611). Апостол. 1597; Апостол. 1606; Триодь постная. 1607. |

Vd^^W Псалтырь с восследованием и Апостол. 1586—1587. [13, л. 1]. |

||

|

4 |

158 — Андроник Тимофеев Невежа (1587—1602) и Иван Андроников Невежин (1603—1611). — Минея общая. 1600. — Служебник. 1602. |

Пролог. Т. 2 (март—август). 1589—1590. [19, л. 339]. |

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 256]. |

Таблица 8

Элементы, возникшие в результате изменения образцов (архетипов)

|

с s Рн |

|

|||

|

Н И cd S Рн m |

Часослов. Нач. XVII в. [12, л. 90]. |

»2й '^^vf1 Псалтырь толковая. Т. 4 (каф.16—20). 1602. [14, л. 275]. |

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 711]. |

|

|

P H & |

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 807]. |

|||

|

H P cd P & m |

^w-^Sia |

|||

|

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 328, 629, 742]. |

||||

|

P P Ph |

Часослов. Нач. XVII в. [12, л. 63]. |

|||

|

H p cd P & m |

J&. Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 448]. |

Часослов. Нач. XVII в. [12, л. 1]. |

Минея, апрель. 1606. [15, л. 1]. |

|

|

P P |

Апостол Толковый (пер. Максима Грека). Нач. XVII в. [16, л. 629]. |

|||

|

S cd P Ph m |

Апостол Толковый (пер. Максим |

а Грека). Нач. XVII в. [16, л. 299, 711]. |

||

Таблица 9

Примеры уникальных элементов Стефана Басова

Список литературы Тема Москвы как "святого града" в музыкально-гимнографическом творчестве царя Ивана Грозного и мастера Федора Крестьянина

- Альшиц, Д. Н. Новый документ о людях и приказах Опричного двора Ивана Грозного после 1572 г./Д. Н. Альшиц//Исторический архив. -Т. 4. -М.; Л., 1949. -C. 35-37.

- Амосов, А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного/А. А. Амосов. -М., 1998. -387 c.

- Баталов, А. Л. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного)/А. Л. Баталов, Л. С. Успенская. -М., 2004. -96 с.

- БРАН. Арх. п. № 4.

- БРАН. Строг. № 40.

- БРАН. 16.7.24. Л. 102.

- ГИМ. Единов. № 37.

- ГИМ. Синод. певч. № 99.

- ГИМ. Синод. слав. № 819.

- Емченко, Е. Б. Стоглав: исследование и текст/Е. Б. Емченко. -М.: Индрик, 2000.

- Ильин, М. А. Каменная летопись Московской Руси/М. А. Ильин. -М., 1966.

- Конотоп, А. Б. Композиция «Шествие к небесному Иерусалиму» на иконе «Страшный суд» из Национального музея Швеции (источниковедческие проблемы): дис. … канд. ист. наук/А. Б. Конотоп. -М., 2007.

- Кудрявцев, М. История православного монашества в Северо-восточной России/М. Кудрявцев. -М., 1881.

- Панченко, А. М. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха/А. М. Панченко, Б. А. Успенский//Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. -Л., 1983. -Т. 37. -С. 57-58.

- Парфентьев, Н. П. Музыкально-гимнографическое творчество царя Ивана Грозного/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. -2014. -Т. 14. -№ 1. -С. 51-59.

- Парфентьев, Н. П. ОдеятельностимастеровТроице-Сергиевскогомонастыря вобластидревнерусскогомузыкального искусства (на примере творчества Логина Шишелова)/Н. П. Парфеньев, Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. -2013. -Вып. 1. -С. 92-103.

- Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским/Текст подг. Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыков. -Л., 1979. -C. 12-13.

- Подобедова, О. И. Московская школа живописи при Иване IV/О. И. Подобедова. М., 1972.

- Пожидаева, Г. А. Лексикология демественного пения/Г. А. Пожидаева. -М.: Знак, 2010. -784 с.

- Рамазанова, Н. В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI-XVII вв./Н. В. Рамазанова. -СПб., 2004. -453 c.

- РГАДА. Ф. 188. № 1585.

- РГБ. Ф. 37. № 138.

- РГБ. Ф. 113. № 3.

- РГБ. Ф. 228. № 35.

- РГБ. Ф. 304. № 414.

- РГБ. Ф. 304. № 429.

- РГБ. Ф. 379. № 14.

- РНБ. Вяз. О. 80.

- РНБ. Грузд. собр. № 52.

- РНБ. Кир. Бел. 593/850.

- РНБ. Кир. Бел. 639/896.

- РНБ. Кир. Бел. 657/914.

- РНБ. Кир. Бел. 707/964.

- РНБ. О. I. 403.

- РНБ. Q. 1. 422.

- РНБ. Q. 1. 1101.

- Самойлова, Т. Е. Тема избранного народа в росписи Архангельского собора/Т. Е. Самойлова//Библия в культуре и искусстве. -М., 1995. -С. 124-136.

- Снегирев, В. Л. Памятник архитектуры храм Василия Блаженного/В. Л. Снегирев. -М., 1953.

- Соколова, И. М. Мономахов трон. Царское место Успенского собора Московского Кремля/И. М. Соколова. -М., 2001. -78 c.

- СПМЗ. № 274. Л. 279.

- Усачев, А. С. Об истории бытования идеи «Третьего Рима» в России XVI в./А. С. Усачев//Вестник Православного Свято-Тихоновского государственного университета. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви, 2015. -Вып. 3 (64). -С. 9-17.

- Финдейзен, Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII в./Н. Ф. Финдейзен. -М.; Л., 1928.

- Флайер, М. К. «Мономахов трон» Ивана Грозного/М. К. Флайер//Иконостас. Происхождение -развитие -символика. -М. 2000. -С. 599-620.

- Флайер, М. К. Расшифровка кода: образ царя в обряде Вербного воскресения в Московском государстве/М. К. Флайер//Американская русистика: вехи историографии последних лет/сост. Дж. Маджеска. -Самара, 2001. -С.203-239.

- Parfentiev, N. P. About Activity of Feodor Krestjanin -the Master of Musical-Written Art of XVI -the Beginning XVII Centuries/N. P. Parfentiev//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2009. -V. 2 (3). -P. 402-413.

- Parfentjev, N. P. Author's «Alphabets» in Systems of Record of Ancient-Russian Musical-Written Art Products/N. P. Parfentjev//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2009. -V. 2 (2). -P. 163-168.

- Parfentjev, N. P. Reflection of the main directions didaskal Feodor Krest'ianin's creative activity in monuments of writing XVI-XVII centuries/N. P. Parfentjev//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2013. -V. 10. -P. 1423-1432.

- Perrie, М. Moscow in 1666: New Jerusalem, Third Rome, Third Apostasy/M. Perrie//Quaestio Rossica, 2014. -№ 3. -С.75-85.