Тематическая карта кинотуризма как средство конструирования кинокультурного пространства туристской дестинации (на примере Ленинградской области)

Автор: Лесков А.С., Лескова Г.А.

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные студии туризма

Статья в выпуске: 3 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

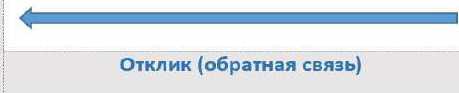

В статье представлены результаты проектных исследований, направленных на развитие кинотуризма в Ленинградской области. В основу проекта положены научные, маркетинговые и информационно-статистические представления о путях и методах формирования имиджа территории как кинодестинации. Проект, реализованный в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» и получивший своё развитие в практике туристских фирм региона, рассматривается как рамочная концепция для конструирования кинокультурных пространств туристских дестинаций России как страны с богатым кинематографическим наследием. В основу проекта положено создание тематической туристской карты «Кинотуризм Ленинградской области», рассматриваемой в качестве информационной основы для разработки киномаршрутов и их продвижения на рынке культурного туризма. Сделана попытка научного осмысления пространственно-географических особенностей кинопроизведений, определяемых выбором мест для киносъёмки. Дана характеристика региона, обусловленная его кинокультурой, выработаны рекомендации по дальнейшему развитию области как кинодестинации, созданы путеводитель, евробуклеты и рекомендации, создававшиеся с целью помочь туристу как потребителю кинопродукта «вообразить кинопортрет Ленинградской области», а также оказать необходимую помощь специалистам туристской сферы в создании инфраструктуры, своим содержанием соответствующей тематике объектов кинотуризма. Исследования проводились при финансовой поддержке комитета Ленинградской области по туризму.

Кинотуризм, кинематографический туризм, киноиндуцированный туризм, фильмоиндуцированный туризм

Короткий адрес: https://sciup.org/140302168

IDR: 140302168 | УДК: 338.48+379.8+528.946 | DOI: 10.5281/zenodo.10076714

Текст научной статьи Тематическая карта кинотуризма как средство конструирования кинокультурного пространства туристской дестинации (на примере Ленинградской области)

To view a copy of this license, visit

Проведённое исследование и публикация его результатов, сказавшихся на увеличении спроса на кинотуры в изученном регионе, доказали, что кинопродукция может оказать влияние на принятие туристских решений, а тематическая карта кинотуризма может стать мощным средством конструирования кинокультурного пространства туристской дестинации. В ходе проекта, потребовавшего изучить in situ киноместа Ленинградской области, собрать свидетельства очевидцев, уточнявших места киносъёмок, удалось создать комплексный социокультурный проект, включающий текстовые и картографические материалы, способствующие развитию кинотуризма в регионе, который с полной уверенностью можно причислить к известнейшим кинодестинациям мира.

В 2023 г. исполняется 127 лет с рождения в нашей стране кинематографа. В первую очередь это событие коснулось столицы государства Российского – Санкт-Петербурга и столичной губернии – территории современной Ленинградской области. Ленинградская область по праву может называться одним из киноцентров России. В одной только Гатчине – нынешней столице Ленинградской области, которую называют самым «киношным» городом России, отснято более пятидесяти художественных и пятидесяти документальных лент. Съёмки первой, отечественной документальной ленты, посвящённой восшествию на престол Николая II, проходили в 1896 г. в Гатчине. Первая документальная картина о победе большевиков в октябре 1917 года снималась здесь. Один из первых российских кинематографов под названием «Parisien», позже переименованный в «Новый мир», открылся в Гатчине (1908 год). С Ленинградской областью своей жизнью и деятельностью связаны самые знаменитые киноперсоналии – известные люди из мира кино – режиссёры, сценаристы, операторы, продюсеры, актёры, монтажёры, художники-постановщики, художники по костюмам, звукорежиссёры, композиторы и т.д.

Эти обстоятельства потребовали от руководства региона и представителей туристской отрасли решения таких вопросов, как:

-

• организация и планирование исследований в области кинотуризма;

-

• введение в туристский оборот объектов кинотуризма, выявленных нами в процессе прикладных исследований. Прикладные (или эмпирические) методы стали основой для таких этапов проекта, как:

-

• поиск, фотофиксация и картирование мест съёмок кинофильмов как отображение их пространственного расположения на территории области;

-

• включение в научный и практический обиход кинообъектов, их классификация, паспортизация, систематизация;

-

• разбор фильмов, снимавшихся в Ленинградской области, в контексте системного анализа с научным осмыслением пространственно-географиче

ской составляющей кинопроизведений, создававшихся в регионе от начала ХХ века до настоящего времени.

-

• рекомендации по использованию киномест как арте- и ментифактов в культурном туризме;

-

• маршрутизация как процесс разработки оптимальных маршрутов по киноместам региона, обладающим наиболее высоким потенциалом для посещений туристами. Это места «жизни и деятельности» мастеров киноискусства, места киносъемок и места расположения кинотеатров – действующих и оставивших свой след в истории кинематографа, места проведения кинофестивалей и местные киностудии.

Целью проекта стала разработка тематической карты «Кинотуризм Ленинградской области», рассматриваемой в качестве информационной основы для развития кинотуризма.

В ходе выполнения проекта были решены следующие задачи:

-

1) разработана инновационная концепция тематической карты «Кинотуризм Ленинградской области» как визуальной основы для разработки туристских киномаршрутов и их продвижения на рынке культурного туризма;

-

2) проведены эмпирические исследования с целью выявления туристских киноресурсов на территории районов области, их классификации, паспортизации в качестве объектов кинокультуры и кинотуризма;

-

3) созданы перечни персоналий (актёры, режиссёры, операторы, композиторы и т.п.), списки связанных с ними памятных мест, отмечаемых на карте как объекты туристского интереса;

-

4) созданы перечни фильмов, снимавшихся на территории области и её отдельных административных единиц (по всем восемнадцати муниципальным образованиям области, отдельно по каждому);

-

5) разработан перечень объектов, отбираемых для трёх наиболее популярных киномаршрутов;

-

6) разработан путеводитель по фильмам с описанием созданных маршрутов;

-

7) разработаны технологические карты экскурсий;

-

8) разработана легенда к карте с учётом её туристской специфики;

-

9) разработан и изготовлен макет карты «Кинотуризм Ленинградской области»;

-

10) разработаны и изготовлены евробуклеты с описанием маршрутов на русском и английском языках.

В документации проекта, созданной в ходе эмпирических исследований, отражены:

-

- уровень аутентичности культурно-ис

торических объектов;

-

- уровень пригодности кинообъектов

для туристских целей, в частности, состояние объектов с точки зрения возможностей показа туристам и использования;

-

- уровень доступности для туристов и посетителей (ведомственная принадлежность, график работы, транспортная доступность).

Наименование процедур и мероприятий, которые были произведены и имели своим итогом составление таких документов, как:

-

1) алфавитный библиографический указатель литературы о кинофильмах, снимавшихся в Ленинградской области, о людях, своей жизнью и деятельностью связанных с областью, об организациях, демонстрировавших кино;

-

2) список публикаций, посвящённых кинособытиям (киносъёмки, кинофестивали, форумы, кинопоказы), происходившим в области;

-

3) алфавитный библиографический указатель кинофильмов, снимавшихся в области;

-

4) библиографический указатель кинотеатров как памятных мест, участвовавших в кинопоказах и других кинематографических событиях;

-

5) паспорта кинофильмов, отобранных для трех маршрутов кинотуризма, включающие как документальные данные о кинофильмах, так и ссылки на труды, посвящённые художественно-образному описанию фильма (киноязык с его эстетическим содержанием, структура фильма, взаимодействие различных частей, механизмы порождения смысла), которые будут использованы в работе по отбору экскурсионных остановок и их использованию в экскурсионных текстах1;

-

6) перечень кинофильмов, фан-роликов (неофициальных видеороликов, созданных поклонниками тех или иных фильмов) и трейлеров к ним (видеороликов, состоящих из кратких и обычно наиболее зрелищных фрагментов фильма, используемых для

анонсирования или рекламы этого фильма2;

-

7) инновационная концепция тематической карты «Кинотуризм Ленинградской области»;

-

8) легенда к туристской карте, включающая условные обозначения объектов кинотуризма, и её обоснование применительно к задачам кинотуризма;

-

9) евробуклеты трёх созданных маршрутов кинотуризма;

-

10) рекомендации по формированию инфраструктуры разработанных туристских маршрутов, созданию новых аттракций и проведению туристско-экскурсионных мероприятий.

Обзор публикаций по теме кинотуризма

В настоящее время имеется целый ряд источников, в которых на материалах разных стран и отдельных регионов исследуются проблемы кинотуризма, или, как его называют в англоязычных источниках – Film-induced Tourism. В задачи данной статьи не входит подробный анализ этих источников. В своих книгах и статьях авторы, исследовавшие данный феномен, описывая это явление, рассматривают различные варианты кинотуров:

-

- туры-киноэкспедиции (деловой туризм);

-

- туры на киностудии (индустриальный туризм);

-

- туры на кинофестивали (событийный туризм);

-

- туры по местам жизни кинозвёзд

(культурный туризм);

-

- туры по местам киносъёмок;

-

- туры с посещением кинопарков (тематических парков, посвящённых теме кино).

Фундаментальным трудом, посвящённым кинотуризму, является книга «Film-induced Tourism» доктора Сью Битон (Sue Beeton) из университета Чарльза Джозефа Ла Троба3 (La Trobe University) в Мельбурне, шт. Виктория, Австралия4. В книге сделан анализ влияния популярных масс-медиа на туризм, на основе социологических исследований представлены ожидания посетителей от посещения мест съёмок популярных фильмов, описаны воздействие кинотуризма на местные сообщества, взаимосвязь между туристической привлекательностью и сюжетной линией фильма, роль культа знаменитости – героя фильма и его исполнителя. Фильмоиндуцированный туризм рассмотрен как один из важных инструментов маркетинга. Сью Битон поднимает проблему авторских прав на рекламные изображения фильмов5. Её книга легла в основу проекта и помогла выработать алгоритм исследовательских работ применительно к Ленинградской области со спецификой её как кинокультурного региона России и с особенностями её природного и социокультурного потенциала.

Особое значение для работы над проектом имели издания, относящиеся к Ленинградской области, отличающейся высокой концентрацией производства кино- продукции. В справочнике, выпущенном в 2015 г., содержится список фильмов, снятых на территории области, включающий более пятисот наименований. В этот список авторами проекта включены фильмы, снимавшиеся в последние годы, что увеличило перечень фильмов чуть ли не вдвое.

Источниками информации для выполнения проекта, стали:

-

- результаты научных исследований в сфере кинокультуры и киноискусства;

-

- предметный и вспомогательные каталоги по теме исследования;

-

- библиографический указатель «Кинематограф Ленинградской области» разработанный ЛОУНБ6.

Указатель содержит списки литературных источников о фильмах, снимавшихся в области, деятелях кино, об учреждениях сферы культуры, демонстрировавших кинокартины. В проекте были использованы статьи известного краеведа А. Бурлакова7, в основном посвящённые кинематографу Гатчины и Гатчинского района.

Помощь в работе над проектом оказали библиографические каталоги и базы данных Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ), Центральной городской библиотеки им. Куприна (Гатчина), привлекались материалы краеведческой базы данных РНБ, Ленинградского областного государственного архива в г. Выборга8.

Значительный пласт источников составили воспоминания, мемуары, биографии деятелей кино, в которых встречаются мельчайшие бытовые детали, очень важные для проектирования экскурсионного текста. Из кинопериодики следует назвать петербургский журнал «Сеанс»9. Ценная информация получена с сайтов киностудий «Ленфильма» и любительских, с сайта Кино-театр.ru – русскоязычного интернет-проекта о российских и зарубежных кинофильмах, телесериалах и спектаклях, а также о кино- и театральных деятелях, о местных жителях – участниках съёмок, которые делятся интересными подробностями кинопроцесса.

Большой вклад в упорядочение информации о кинематографе внесла База данных фильмов в Интернете (англ. Internet Movie Database; IMDb) – крупнейшая на планете база данных и веб-сайт о кинематографе, один из редких примеров удачного сотрудничества крупного бизнеса и киноманов-альтруистов10.

В проекте использованы источники в виде местной и профессиональной кинопериодики, содержащие информацию о кинофестивалях, проводимых в Ленобласти, в первую очередь это сайты фестивалей – «Окно в Европу» (Выборг) и «Литература и кино» (Гатчина). Библиотеки области предоставили информацию о событиях, происходящих в настоящее время в сфере киноискусства и кинокультуры.

Использованы также данные Правительства Ленинградской области, данные Федерального агентства по туризму (Ростуризм); данные социологических исследований (анкет, опросов, интервью); публикации в СМИ и научных журналах и сборниках, представленных на сайтах, посвящённых кинокультуре и кинотуризму как неотъемлемой части этой культуры.

Анализ особенностей региона как дестинации кинотуризма

Кинокультура Ленинградской области сформировалась под воздействием нижеперечисленных факторов.

-

1. Географический фактор: в качестве локаций для съёмок фильмов многие ведущие отечественные и зарубежные кинорежиссёры выбирали и продолжают выбирать Ленинградскую область за разнообразие её ландшафтов – сухопутных, речных, морских, озёрных, за разнообразие растительного мира и рельеф, в котором можно найти участки земной поверхности, которые могут «сыграть роль» любой страны, любого региона мира.

-

2. Исторический фактор: на территорию Ленинградской области оказало большое влияние положение региона: близость такого киноцентра, каким является Санкт-Петербург с его киностудией «Ленфильм» – старейшей кинокомпанией России, созданной в 1914 г. на основе Военнокинематографического отдела Скобелев-ского комитета. Предшественники «Ленфильма», «открывшие» территорию Ленинградской области – сад «Аквариум», на месте которого расположена современная студия, кинофабрика «Оминум Фильм» В. Карпинского, производившая фильмы с 1908 по 1918 гг., частная киностудия «Нептун», где В. Маяковский и Л. Брик в 1917 и 1918 гг. сняли свои первые фильмы.

-

3. Фактор, обусловленный кинонаукой и кинообразованием: близость к старейшему театральному вузу Санкт-Петербурга – Российскому государственному институту сценических искусств, основанному в кон. XVIII в., крупнейшему в Европе научно-образовательному центру сценических искусств. Многие преподаватели вуза и артисты «Ленфильма» имели и имеют дачи в районах области и с удовольствием принимают приглашение на киносъёмки в качестве консультантов и участников фильмов.

-

4. Экономический фактор: территориальная близость Ленинградской области с целым рядом студий, что упрощает и удешевляет транспортные перевозки.

-

5. Историко-культурный фактор: красивейшие исторические места, например, Гатчина. Один из первых российских кинематографов под названием «Parisien» открылся в Гатчине в 1908 г. Первая документальная картина о победе большевиков в октябре 1917 года снималась здесь. Первые советские режиссёры полюбили этот город – до войны здесь было снято несколько известных фильмов, самый знаменитый из которых – «Суворов», в котором Гатчина легко узнаваема. Суворовские воины, запечатлённые на плёнке, – это местные жители и бойцы гатчинской воинской части, наряженные в мундиры павловских времён.

-

6. Урбанистический фактор: разнообразие селитебной зоны – наличие сельских поселений, городов – малых и больших, включая Санкт-Петербург, с разнообразием их архитектурно-градостроительного наследия, делает регион заманчивым для современных кинематографистов.

-

7. Культурно-ландшафтный фактор: высокая плотность населения и его культура делают область привлекательной для проведения кинофестивалей и иных культурных событий, адресованных массовой аудитории. В культурных ландшафтах Ленинградской области имеются все условия для съёмок отечественных игровых фильмов и даже фильмов мультипликационных.

В 2022 г. было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии теле- и кинопроизводства на территории Ленинградской области – её губернатором А. Дрозденко, главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Председателем Правления АПКиТ Сергеем Сельяновым. С. Сельянов отметил, что Ленинградская область обладает целым рядом конкурентных преимуществ, а созданная в том же 2022 г. Кинокомиссия Ленинградской области намерена оказывать помощь в организации кинопроизводства, упрощая жизнь кинематографистов в плане согласования перекрытия дорог, в нахождении объектов для съёмок, в решении логистических задач.

Большое количество фильмов, снятых на территории области, создают необходимый видеоконтент, используемый современными локейшен-менеджерами – специалистами по подбору и подготовке объектов для киносъёмки. Выявить эти места с последующим включением в маршрут – стало главной задачей проекта.

Некоторые особенности кинокультуры, важные в контексте перспектив развития кинотуризма

В мире уже накоплен достаточно большой опыт, который необходим для того, чтобы выбрать нужное решение для развития регионального кинотуризма. Для этого необходимо:

-

- рассмотреть существующую типоло

гию кинотуров;

-

- выделить особенности построения

маршрутов в кинотуризме;

-

- выявить и обосновать включение аттракций, используемых в мировой практике кинотуризма.

Интерес, который испытывают к кино современные потребители культурного туризма, огромен, но он весьма избирателен. Предугадать впечатление, произведённое местом, куда туриста-кинолюбителя приведёт создаваемый маршрут, достаточно трудно. Здесь есть несколько особенностей:

-

1) отдельные эпизоды многих кинофильмов обычно снимаются в нескольких местах: по выражению одного локей-шен-менеджера, «герой фильма может зайти в дверь дома в Чертаново, а выйти из двери, находящейся в Медведково или Коньково-Деревлёво»;

-

2) то или иное «киноместо» может находиться в ведении частного собственника и быть огорожено высоким забором, делающим его недоступным для посещения. Примером могут служить дача Станислава Ростоцкого в Высоцке или мемориальная доска на здании школы его имени, недоступная для осмотра, так как территория школы также обнесена высоким забором;

-

3) благодаря возможностям современного операторского искусства небольшая по высоте стена крепости, на которую взбирается герой фильма, на месте может не произвести должного впечатления на кинопутешественника и т.п. Киноместо как базовое понятие Синонимами слова «киноместо», используемыми в англоязычном мире, являются слова: cinema place, movie-shooting location, film-shooting location.

Начиная проектирование туристских программ в сфере кинотуризма, важно выявить те особенности киномест, которые могут привлечь внимание кинотуристов. Киноместо как носитель информации становится экскурсионным объектом, если он обладает такими свойствами, как:

-

а) аттрактивность, связанная с возможностью привлекать внимание туристов своими внешними признаками;

-

б) ассоциативные свойства как способность киноместа вызывать в памяти туриста связи с событиями, фактами, имевшими место в его жизни; это даёт туристу ощущение вовлечённости в явления или события прошлого, настоящего и будущего кинематографа.

В основе отбора киномест лежат представления о популярности снимавшегося здесь фильма у зрителей соответствующего возраста, об исторической значимости данного фильма, об его идейно-тематической нагрузке, актуальной и сегодня.

Кинонаследие Ленинградской области, вовлекаемое в практический оборот кинотуристики, включает:

-

- съёмочные объекты как места, где производилась киносъёмка, в том числе и те, в которых снимались кинокадры, позже не вошедшие в окончательный вариант фильма11;

-

- киноместа, в которых снимались ленты, погибшие и не дошедшие до нашего времени, в первую очередь это фильмы, снимавшиеся в годы Великой Отечественной войны;

-

- места, сохранившиеся в памяти местных «старожилов», которые они и по

сей день связывают с именами любимых актёров, побывавших у них в гостях: «Вот здесь, – говорят они, – любила сидеть после съёмок Наталья Гундарева… 11 A здесь Александр Абдулов поджидал Ирину Алфёрову, наведываясь к ней во время съёмок…»12.

-

- места памяти, связанные с жизнью известных актёров, режиссёров, композиторов;

- места памяти, связанные с известными кинособытиями и именами киногероев, как запечатлённые в памятных досках, так и просто оставшиеся в памяти местных жителей.

Профессиональная грамотность и культура специалиста в сфере кинотуризма

Ограничимся перечислением лишь основных компетенций, к которым относятся: - знание истории и географии отечественного кинематографа в контексте мирового киноискусства от нач. ХХ в. до настоящего времени;

- представления о понятиях «кинокуль тура», «кинопроизводство», «кинопрокат»;

- понятие о киноведении как науке о теории, истории и социологии кинематографа; знания о людях, представляющих региональный (ленинградский) кинематограф: сценаристах, режиссёрах, операторах, актёрах, продюсерах13;

-

- знания о кинособытиях планетарного и регионального масштаба;

-

- знание мест съёмок кинофильмов на территории Ленинградской области;

-

- знакомство с теорией, историей и практикой кинотуризма;

-

- представление о существующей типологии кинотуров и принципах их проектирования;

-

- понимание кинотуризма как драйвера региональной экономики впечатлений средства капитализации кино-культурного наследия области;

-

- понятие о кинотуристе как потребителе кинообразов, об особенностях потребления кинопродукции представителями разных поколений14.

В компетенцию работников туристско-экскурсионной сферы, занимающихся созданием и продвижением туристского продукта в рамках кинотуризма, входит владение не только профессиональной лекси-кой15, но и владение понятийным аппаратом художественного языка киноискусства. Поколенческий подход к использованию киноресурсов в маршрутах кинотуризма 16

Анализ работ по данной тематике позволил выделить ценности, культурные ориентации и психологические особенности для каждого поколения, которому адресованы кинотуры. Они позволили определить специфику работы с потенциальной целевой аудиторией кинотуризма. При проектировании кинотуров необходимо изучение корреляции жизненных циклов человека с жизненными циклами кинопродуктов17. На рис. 1 приведены примеры трёх «языков» киноплакатов, адресованных трём поколениям.

Рис. 1 – Примеры постеров к фильмам, созданные в разное время и адресованные разным поколениям кинозрителей

Fig. 1 – Examples of movie posters created at different times and addressed to different generations of moviegoers

Деление потребителей кинопродукта по типу восприятия

Деление потребителей кинопродукта по типу восприятия в значительной степени может повлиять на разнообразие создаваемых кинотуров. Очевидно, что рынок кинотуризма является нишевым рынком – это сегмент рынка для людей со своими потребностями и предпочтениями. Чтобы найти рыночную нишу, необходимо изучить предпочтения потребителей, конкурентов и потенциальные изменения рынка. Помимо «поколенческого» подхода к туристу, отражённому в карте кинотуризма, в проекте был использован и подход, основанный на делении потребителей кинопродукта по типу восприятия. Этот подход отражён в экскурсионных программа созданных кинотуров18.

Всем турлидерам-экскурсоводам, привлекаемым к проведению кинотуров, необходимо владеть знаниями в области филь-мопроизводства, знать имена известных деятелей кино, их биографии и вклад в дело развития регионального кинематографа.

При подготовке экскурсии и отборе всех её анимационных форм турлидеры-экскурсоводы должны опираться на знания о работах по реализации кинопроекта, о постановочных проектах, о работах киногрупп, разбираться во взаимодействии производственных и творческих процессов при создании кинофильма.

Знания в области кинопроизводства нужны создателям кинотуров наравне со знаниями из области достоверности костюма, моды, знаков различия и т. п. Большое влияние на кино оказывает развитие новых технологий в кинопроизводстве, а также продажи видеоконтента, в том числе появление новых решений для монетизации кинопроизведений.

Рекомендуется, разрабатывая туристский имидж каждого отдельного района, включаемого в маршрут, вычленять то, что может вызывать интерес массового потребителя к истории кино. Создатели турпро-дукта должны отдавать себе отчёт в том, что ценность маршрутов, включённых в данный проект, заключается в том, что они дают возможность увидеть «историю кино на месте её действия».

Помимо деления туристов на антиква-ристов, презентистов и футуристов – по их интересам к разным периодам истории – целесообразно классифицировать их на основе отношения к аутентичности туристского продукта, подлинности его как документа. Доказательством такой подлинности могут служить материалы фотопортфеля экскурсовода.

Проведённые исследования доказали необходимость нового, современного, подхода к классификации туристских ресурсов, который бы облегчил комплектацию тура, формирование комплекса услуг для туристов с разными вкусами. В исследованиях были рассмотрены виды экскурсий – от выстроенной на строго документальной основе до экскурсий-спектаклей и других видов кинокультурного досуга, использующих иммерсивные формы презентации материала, возможных для реализации при творческих контактах сферы туризма и культуры. Для этого необходимо взаимодействие с клубами, кинотеатрами, библиотеками, проявляющими интерес к развитию кинотуризма в регионе19.

Тематическая карта кинотуризма как визуальная основа кинотуристского проекта и её информационный потенциал

В основе всех видов туристско-экскурсионной проектной деятельности лежит работа с изобразительными источниками, в первую очередь – с картами, созданием и изучением которых занимается наука картография. Её составной частью является «учение о картографическом отображении действительности», которому, как пишет виднейший географ-картограф К.А. Сали- щев, «… принадлежат теория картографических проекций, теория генерализации, теория знаковых систем и способов изображения, а также теория системного картографирования; в нем рассматриваются также виды, типы и классификация карт, равно как их анализ». [1, с. 14]. Не менее важной научной задачей является, по мнению проф. О.Е. Афанасьева, «анализ существующих отношений топонимики с картографией» [2, с. 102].

В самом деле, за каждым киноместом, отмеченным на карте «Кинотуризм региона» стоит топоним, который должен ассоциироваться у кинотуриста с событиями, происходившими в этом месте. «В случае, если это событие не подтверждено документом, а известно лишь по воспоминаниям местных жителей, есть смысл рассматривать его как легенду, делающую это киноместо особо привлекательным для кинотуристов. «Региональные топонимические «легендарные» и «мифические» сюжеты, несмотря на их неприятие официальной исторической наукой как зачастую неподтверждаемого, ложного и/или ошибочного и необъективного толкования тех или иных событий и объектов геопространства, заслуживают пристального внимания в качестве фольклорно-специфических научных категорий и одного из важнейших ресурсов туристско-экскурсионной индустрии, одного из инструментов экономики впечатлений» [3, с. 473].

В кинотуризме такие свидетельства очевидцев могут породить у кинотуристов сильную эмоциональную связь любимого актёра, любимого фильма с киноместом и его топонимом – названием деревни, где происходили съёмки, улицы, на которой это кинособытие произошло. Набор топонимических ассоциаций, связанных с кинодестинацией в целом или с какой-либо её частью, позволяет говорить о средовом подходе к кинодестинации и отдельным её киноместам.

Разрабатываемый нами инновационный средовой – социокультурный – подход к экскурсионной среде, в противовес существовавшему «зрительно-рядовому принципу» экскурсии, основан на уверенности, что у каждого экскурсанта как участника процесса коммуникации со средой, формируется свой зрительный ряд, как ряд объектов, которые он сам выбирает из окружающего его зрительного поля [4, с. 82]. Немаловажным объектом туристского интереса при таком подходе становятся люди – свидетели кинособытия, его очевидцы. «При этом в маршруте экскурсии принято выделять на основе их значимости для раскрытия той или иной экскурсионной темы объекты первого, второго, третьего, четвёртого и пятого ряда» [4, с. 82].

Таким образом, сложность разработки описываемой карты связана не только с тем, что практически неразработанной остаётся проблема классификации визуальных источников в целом и картографических материалов – в частности, но и в необходимости системного подхода, предполагающего стереоскопическое, точнее – кинематографическое видение всех составляющих социокультурной среды ки-нодестинации, которые необходимо отразить на карте.

Эту среду нужно представить и в экскурсии как организованное кинопространство, в которое кинорежиссёр во время съёмки «погрузил» героев фильма и представил их «в предлагаемых обстоятельствах» – описываемых в фильме географических, исторических, социальных и психологических условиях – на уровне пространства-времени всего фильма и каждого его эпизода.

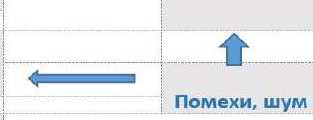

В экскурсии in situ – на месте снятого некогда киноэпизода – визуализация экскурсионного текста может быть достигнута методами дополненной реальности, в первую очередь – за счёт изображений в портфеле экскурсовода. Как и визуальное оформление фильма переносит зрителя из реального мира в мир воображаемый, так и визуальное оформление экскурсии должно погружать зрителя-экскурсанта в мир виртуальный с его семиотическим киноязыком. Это доказывает аналогию двух процессов – коммуникации авторов филь- мов с кинозрителями и коммуникации авторов экскурсии с зрителями-экскурсантами (рис. 2).

Отправитель сообщения: режиссер, экскурсовод

Формулировка идеи сообщения Кодирование средствами киноязыка, речью экскурсовода

Фильм Экскурсия

Передача сообщения (каналы): кинопоказ телелоказ просмотр видео

Декоди рование

Получатель сообщения: кинозритель, зритель-экскурсант

Интерпретация (генерация эмоций) у киноэритвля-индивидуально, у экскурсанта - при помощи экскурсовода

Рис. 2 – Киноэкскурсия как коммуникация экскурсовода

со зрителем-экскурсантом в пространстве кинотура

Fig. 2 – Film tour as a guide's communication with a spectator-tourist in the space of a film tour

Когда речь идёт об экскурсиях, проводимых в рамках искусствоведческой тематики (в т.ч. экскурсий, реализуемых в рамках кинотуров), то одним из аспектов экскурсионного рассказа является художественный анализ произведений искусства, который предполагает освещение визуальных аспектов киноязыка с такими его составляющими, как искусство композиции, мизансцен, света, цвета, не говоря уже об аналогиях кинофильмов с шедеврами мировой живописи. В работах киноведов приводятся примеры, связанные с использованием кинематографистами полотен Питера Брейгеля Старшего с его «космизмом» и философскими обобщениями, с применением методов работы Рембрандта – с его грандиозным видением обыденных явлений, с использованием мрачных фантазий Франсиско де Гойя, с подходами к изображению природы в пейзажах Винсента Ван Гога. Эти примеры говорят о том, что к проектированию туров и экскурсий должны привлекаться люди, наделённые глубокими знаниями и обладающие художественным вкусом, так как основным объектом кинотуризма является кинофильм как предмет художественного творчества.

Тема осмысления современным кинематографом художественных средств графического и живописного искусства, даже скульптуры и архитектуры, в том числе – их прямым цитированием, пока ещё ждёт своего исследователя. Демонстрация такого взаимодействия требует иллюстративного подтверждения. Методологической базой для такого исследования должен стать искусствоведческий анализ, утверждающий связь между искусством кино и другими его видами и подтверждающий метапредметный характер киноискусства и кинокультуры в целом.

В первую очередь современные эксперты сферы кинотуризма нуждаются в достоверных картографических источниках, демонстрирующих наличие киноресурсов в регионе – не только в Ленинградской области, но и в других регионах России.

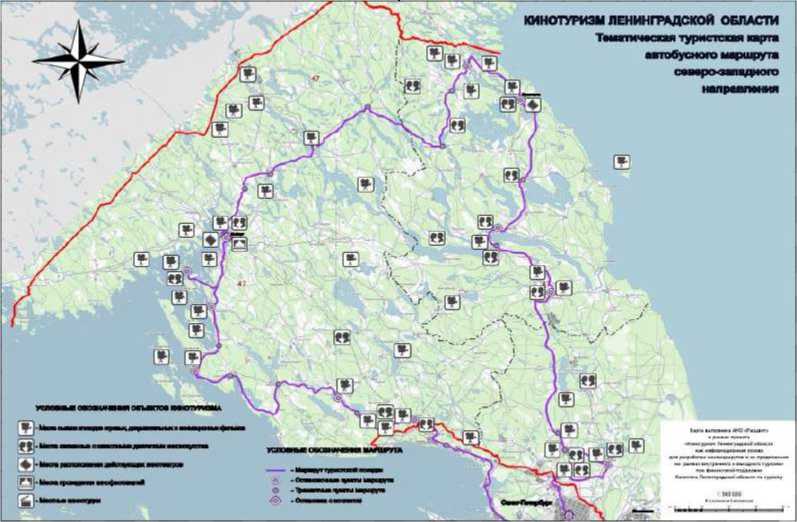

Несмотря на то, что в последние годы резко увеличилось количество новых туристских карт, как обзорного, так и тематического характера, надо отметить отсутствие картографических исследований, посвящённых кинотуристским комплексам региона. Эту лакуну мы постарались заполнить, выполняя проект новой туристской карты Ленинградской области (рис. 3).

В дополнение к созданной карте были сделаны три карты создаваемых маршрутов, содержащих изображения самих кинотуров и объектов туринфраструктуры.

В помощь экскурсоводу были созданы ментальные карты семи федеральных трасс области с нанесёнными на них постерами кинофильмов в местах, где производилась киносъёмка. Эти карты должны показать экскурсоводу, на каких отрезках маршрута трассовой экскурсии с её логистикой и таймингом может быть раскрыта та или иная тема, связанная с кинематографом (рис. 4).

Задачи, которые были решены в процессе проектирования карты кинотуризма:

-

1) предварительный обзор общепринятых изображений изучаемой территории на существующих картах и получение исходной картографической информации;

-

2) уточнение и детализация картографических образов объектов кинотуризма и кинокультуры в целом;

-

3) выявление картографических образов объектов кинокультуры, закреплённых в сознании туристов, определённых связей между изображениями и фильмами, известными кинозрителям;

-

4) содержательная интерпретация воспринятой картографической информации;

-

5) поиск новых специальных символов – условных знаков;

-

6) окончательная разработка легенды карты;

-

7) определение масштаба создаваемой карты и выбор её топографической цифровой основы масштаба 1:1 000 000.

Рис. 3 – Тематическая обзорная карта объектов кинотуризма

на территории Ленинградской области

Fig.3 – Thematic overview map of film tourism facilities in Leningrad region

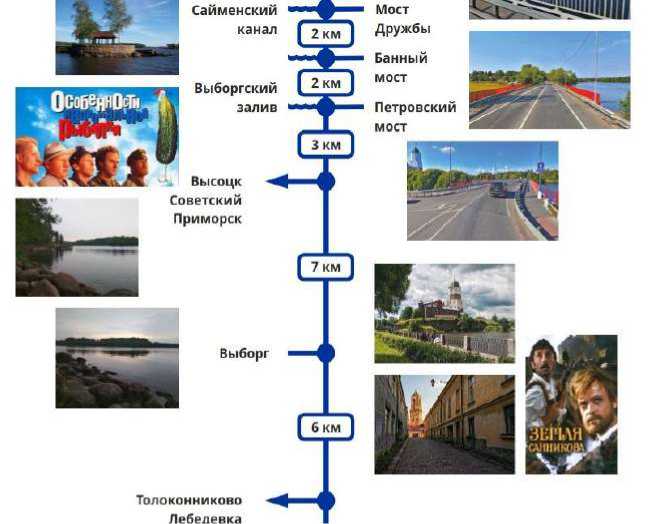

Рис. 4 – Фрагмент ментальной карты трассы Е-18 «Санкт-Петербург – Выборг» с использованием постеров кинофильмов, снимавшихся на территориях, прилегающих к трассе и рекомендуемых для посещения

Fig. 4 – A fragment of the mental map of the E-18 St. Petersburg – Vyborg highway using movie posters that were filmed on the territories adjacent to the highway and recommended for visiting

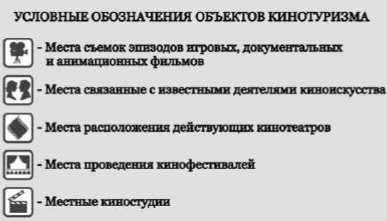

Использованные способы картографического изображения Для показа кинообъектов, локализованных в отдельных пунктах территории области, использован общепринятый способ внемасштабных значков. Ими стали наглядные значки (пиктограммы), визуально напоминающие изображаемые объекты (рис. 5).

Линиями фиолетового цвета на трёх маршрутных картах нанесены нитки киномаршрутов (рис. 6).

Места съемок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КИНОТУРИЗМА эпизодов игровых, документальных

Рис. 5 – Условные обозначения объектов кинотуризма на карте Fig. 5 – Symbols for film tourism objects on the map

Рис. 6 – Кинотуризм Ленинградской области. Тематическая туристская карта автобусного маршрута северо-западного направления

Fig. 6. – Film tourism in the Leningrad oblast. Thematic tourist map of the bus route north-west direction

Туристская карта, как и любая другая географическая карта, обладает огромным образопорождающим потенциалом . Именно поэтому создаваемая тематическая карта играет роль основного источника информации для тематических туров, всей туристской практики и науки, для прогнозирования и проектирования туристских территорий и туристских продуктов в процессе развития кинотуризма.

Наибольшую сложность и интерес представляет образная составляющая легенды карты и используемых в ней условных обозначений. Картографические знаки, изображающие объекты кинотуризма, должны порождать у зрителей – пользователей карты – определённые ассоциации, как визуальные, так и поэтические.

Карта и все остальные материалы проекта преследовали цель содействовать региональному маркетингу, поддержке бизнеса, готового принять участие в развитии кинотуризма в регионе, способствуя тем самым его социально-экономическому развитию региона. Адресатами проекта стали прежде всего производители, посредники и потребители продукции в сфере кинокультуры.

В качестве способов, лежащих в основе классификации кинообъектов с их последующим картированием, были использованы четыре типа значимости объекта: «художественная», «историческая», «экономическая»; «социокультурная» и «гуманитарная». В итоге создаваемая карта с её условными обозначениями формирует образ кинокультурного пространства региона, новых местных идентичностей, новых региональных образов.

Главной задачей карты «Кинотуризм Ленинградской области» стало оказание помощи органам управления культурой области: созданная карта должна способствовать визуализации социально-экономической инфраструктуры всей области в целом области и каждого из её муниципальных образований, ответственных за развитие регионального кинотуризма.

Задачей всего проекта в целом для туризма стала рекомендация рассматривать кинокультуру региона в контексте современной политики, экономики, культуры, турбизнеса. Главная же цель – создание потребителя: что потребитель будет думать о своей покупке, если речь идёт о туре с посещением объектов кинокультуры или о покупке сувенирной продукции, в чем видит он их ценность – вот что имеет значение, определяет сущность бизнеса, его направленность и шансы на успех. Инициация положительных эмоций у пользователей – настоящих и будущих потребителей туристского кинопродукта – одна из задач карты. Карта и рекомендации должны способствовать развитию региональной системы сохранения и развития кинотрадиций и кинокультуры региона.

В результате знакомства с региональными традициями отечественного кино туристы как потребители кинопродукта должны получить представление об:

-

- основах кинокультуры;

-

- специфике и региональных особенностях киноискусства;

-

- региональных / локальных стилях киноискусства и кинокультуры, составе и классификации корпуса кинообъектов региона;

-

- основных направлениях киноисполнительства и композиторского творчества;

-

- историко-культурных зонах области и локальных кинотрадициях;

-

- динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

-

- о культурно-просветительской роли кинофестивалей, киносмотров и иных кинособытий.

Спроектированная карта содержит сведения:

-

- об игровых и документальных фильмах, отражающих особенности природы и культуры области;

-

- о местах съёмок и местах кинопоказа – учреждениях, демонстрировавших кинокартины;

-

- о сельских клубах и других центрах российского просвещения и кинокультуры;

-

- о киноперсоналиях, в том числе – о киномеханиках, представителях профессии, сыгравшей огромную роль в жизни российской деревни и её жителей;

-

- о кинофестивалях, проводимых в Ленинградской области;

-

- о кинопериодике, представляющей громадный информационный ресурс, способствующий возрождению интереса к отечественному кинематографу и развитию патриотизма среди местных жителей и гостей области;

-

- о краеведческих изданиях и их авторах – знатоках культурной жизни области;

-

- о местных киностудиях, снимающих любительские фильмы и способствующих развитию творчества среди местного населения20.

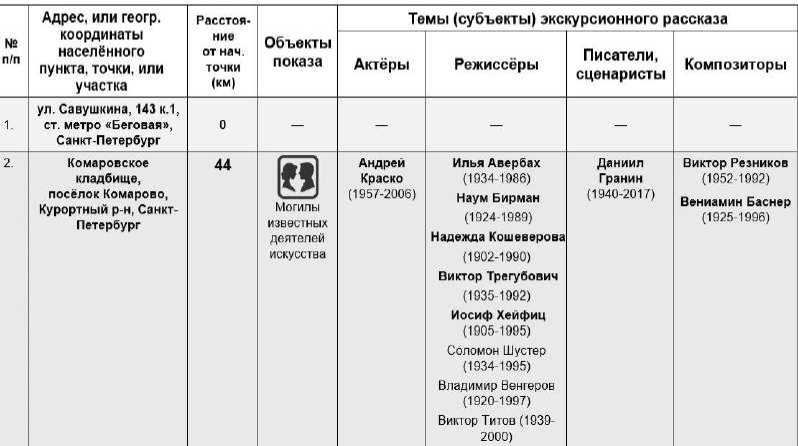

Эти сведения в предельно лаконичной форме вносятся в технологическую карту маршрута (рис. 7).

Требования к разрабатываемому художественно-образному решению карты

Основными условными обозначениями к карте и другим изобразительным материалам описываемого проекта служат постеры фильмов и тексты – перечисления названий фильмов, снимавшихся в данной локации.

Кинопостер, или киноплакат – листовой материал с изображением известных актёров, героев кинофильмов обычно создаётся в агитационных, рекламных, декоративных и иных целях, главной из них является маркетинг, основной задачей которого является приглашение зрителя в кинотеатр на просмотр фильма.

Рис. 7 – Фрагмент технологической карты маршрута с посещением

Комаровского некрополя и захоронений деятелей киноискусства

Fig. 7 – Fragment of the technological scheme of the route with visiting Komarovsky necropolis and burial places of cinematographers

Наряду с трейлером, тизером, промоматериалами, буклетами, брошюрами, флаерами киноплакат является одним из видов кинорекламы. Крупные буквы с названием фильма, информация об авторах и актёрах, теглайн рекламный слоган, намекающий, чего можно ждать зрителю от картины, и обязательно интересное изображение – запоминающееся и легко узнаваемое. Эти изображения часто имеют вид коллажей, составленных из ключевых кадров кинофильма, и содержат в себе больший коммерческий потенциал. При этом каждая эпоха добавляла киноплакату свою художественную стилистику, со временем узнаваемую и вызывающую ностальгию по ушедшему времени, в котором существовал некогда человек – зритель. Публичность актёров всегда значительно влияла на кассовые сборы, и выбор киноплаката в качестве условного знака для изображаемого на карте киноместа, безусловно, должно повлиять на желание кинозрителя посетить это место21. Изображаемые на карте и других изобразительных материалах проекта кинопостеры придают ей исторический характер: 21отра-жают диахронию, застывшую в синхронии. Иными словами, отправляясь в кинопутешествие, человек понимает, что посещаемое им киноместо сохраняет историческую память сразу о нескольких эпохах. Недаром ещё В.И. Ленин считал кино главным из искусств: советские киноплакаты 1920-х годов отличались образностью, к их созданию привлекались лучшие художники-графики эпохи конструктивизма. Наряду с киноплакатами используются лобби-карты в виде фотографий популярных актёров, которые развешены, например, в холле гостиницы «Дружба» в городе Выборге, где снималось множество кинофильмов. Эти изображения также использовались нами в целях продвижения кинотуров по области, например, в путеводителе, к созданию которого нами был привлечён один из интереснейших журналистов – знаток области и её достопримечательностей Евгений Голомолзин22 (рис. 8, 9).

В заключение следует сказать, что поиск образно-выразительных средств к карте «Кинотуризм» был непростым: традиционные, обычно используемые в туристских картах иконические знаки казались неприемлемыми, маловыразительными и никак не соотносимыми с дифференциацией киномест по их функции, плохо согласующимися с визуальными образами самого киноискусства.

Рис. 8 – Обложка путеводителя к фильмам, вошедшим в киномаршруты по Ленинградской области

Fig. 8 – Guide cover to the films included in the cinema routes in the Leningrad region

Рекомендации по продвижению киномест туристской дестинации

Помимо карты проект по развитию кинотуризма включает рекомендации по развитию инфраструктуры, понимаемой не только как совокупность предприятий сферы туризма, но и комплекс мероприятий по её развитию. Это рекомендации по: - выявлению кино-достопримечатель ностей,

-

- использованию в кинотурах материалов по кинотеатрам,

-

- изучению киноэргонимов,

-

- включению в кинотуры клубов, домов культуры, библиотек в качестве объектов посещения туристами;

-

- разработке трассовой экскурсии с показом фрагментов кинофильмов;

-

- разработке синопсиса и основных тем трассовой экскурсии «актёры мирового кино»;

-

- обеспечению наглядности кинотуров: проектированию фотопортфеля экскурсовода;

-

- проектированию видео- и аудиосо

провождения экскурсионных услуг;

-

- созданию анонсов – составленных в

лаконичной форме паспортов киноактёров, используемых в экскурсионном рассказе и в других информационных материалах к нему23, например: «Виноградова Мария – королева эпизода», «Наталья Гундарева в Ленинградской области», «Актёрские династии: Краско – отец и сын»;

использованию информации о кинофестивалях;

разработке сувенирной продукции, посвящённой теме кино;

проектированию тематического парка, посвящённого киноиндустрии;

разработке придорожной инфраструктуры, посвящённой тематике кинофильмов и киноиндустрии.

КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

г. ПРИМОРСК

Город Приморск раскинулся на живописном берегу Финского залива. Прибрежные воды буквально усыпаны большими и малыми островами. Это архипелаг Березовые острова Во время сезонной миграции их полностью оккупируют водоплавающие птицы. Здесь же действует тюлений «роддом». Архипелагу посвящен документальный фильм «БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА».

Украшением Приморска служит кирха Святой Марии Магдалины. Стройное гранитное сооружение в стиле северного модерна высится на морском берегу. Приморску свойственны все атрибуты портового города - набережная, причалы, корабли. Это оценил режиссер Алексей Учитель. В 2005 году он снимал здесь эпизоды фильма «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». Действие картины происходит в конце 50-х годов на Кольском полуострове. Прибрежные пейзажи с судами в бухте Катерлахти вполне сгодились в качестве естественных декораций. Роль главного героя сыграл Евгений Миронов.

пгт. СОВЕТСКИЙ

Поселок городского типа Советский приютился на берегу бухты Ключевская. В финские времена его называли Йоханнес. Новое имя он получил в 1948 году. Но ио в честь действующей власти, а в честь летчика-героя Михаила Советского, погибшего в 1944 году. На южной окраине поселка есть красивое мест«-л хорошо знакомое большинству россиян. Каким образом?

В 1997 году Александр Рогожкин снимал здесь комедию «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Уже только при упоминании фильма рот растягивается в улыбке. Вспоминаются фразы главных героев фильма, вроде: «Где здесь туалет? Везде! Только к сараю не ходи, там крапивы много». Свято место пусто не бывает!

Сейчас на берегу действует база отдыха «Кордон Кузьмича*. Конечно же, отдыхающим предлагают

рыбалку. В отличие от героев комедии, рыбу вы поймаете точно!

В 2013 году «реквизитом» Рогожкина воспользовался р

Гусев. Возле «Кордона

Кузьмича» он снял эпизоды фильма «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Картина не о подводных монстрах, а бойцах спецподразделения «Смерч». На кадрах можно увидеть не только живописное побережье, но и подводный мир залива.

Ещё одно место, связанное с кинематографом, находится к северо-западу от Советского. Здесь в

Финский залив

этом укромном местечке спрятана роскошная вилла Селлгрена.

В 1989 году режиссер Евгений Макаров использовал инт

I. С островом Лодочным его связывает узкая дамба. В

в начале прошлого века.

няка для съёмок фильма «В

ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ». Основой для картины послужили детективы француза Робера Тома Уединенность Лодочного острова идеально подходит для создания фильмов подобного жанра.

Рис. 9 – Страница путеводителя с постерами и текстами, посвящёнными наиболее популярным кинофильмам, снимавшимся в Ленинградской области

Fig. 9 – Guide page with posters and texts dedicated to the most popular films shot in Leningrad region

Рекомендации по использованию тематической туристской карты в экскурсионной деятельности на маршрутах кинотуризма

Чем детальнее изучен экскурсоводом район предстоящего путешествия – все его особенности и достопримечательности, чем больше разнообразных картографических материалов он использует на пред-коммуникативной стадии поездки, тем успешнее она будет выполнена.

Карты – «посредники» в изучении экскурсоводом культуры страны, которую он делает целью туристской поездки. Они суть

«зеркало» политических, экономических, социологических, экологических, географических реалий. Карты как ёмкая информация, наглядно представленная, собранная, обработанная и систематизированная, в силу своей «зримости» легко усваиваемая и запоминаемая, а также генерализующая основные идеи экскурсии, должны служить закреплению результатов просветительной деятельности экскурсовода.

Карты – это главный инструмент хранения и накопления информации. Благодаря своей знаковой сущности карты выполняют сигнификативную функцию, то есть функцию обозначения и осмысления. Именно эта особенность карт выводит их на один из первых планов в визуальной основе экскурсии.

На первой, подготовительной, стадии тура карты используются его организаторами в рекламных целях – при работе с туристами. Это должен быть особый тип карт, способствующих возникновению у потенциальных туристов интереса к данной поездке. На первый план в картографических материалах, используемых с целью рекламы тура, выдвигается их коммуникативная функция. Задача турагента, продающего путёвку и предлагающего карты страны в числе других видов печатной продукции, сводится к грамотной интерпретации карты при её показе потенциальному туристу.

Картографические материалы, используемые в качестве рекламы, должны удовлетворять следующим требованиям:

-

• наиболее полно отражать объекты туристского интереса;

-

• быть красочными;

-

• оказывать психологическое воздействие на туриста как потребителя туристского продукта;

-

• нести истинную и точную информацию о стране, о регионе, о туристской дестинации любой любого ранга и любой типологической принадлежности;

-

• благодаря современным диджитал-технологиям эти картографические материалы могут быть аудированы, то есть включать звуковые и видеофайлы (музыку к фильмам, фрагменты кинофильмов и т.п.).

В заключение, перефразируя слова Б.Б. Ромодана24, следует сказать: «В региональном кинотуризме существует только один объект осмотра – весь непрерывный ландшафт; только одна цель путешествия – всесторонний контакт с киноландшафтом региона, который, если впитывать его целиком, всегда неповторим, всегда целостен. Мозг кинотуриста, как и мозг любого человека, стремится к формированию целостной картины — гештальта. Гештальт как целостный образ может быть создан восприятием кинотуриста, если создатели кинопроекта способны к изображению такой картины непрерывного киноландшафта. Только тогда кинопутешествие будет не блошиными прыжками от одного места съёмки к другому, а плаванием в сплошном море кинокультуры и киноискусства. В этом ландшафтном континууме есть свои разрежённости и сгустки впечатлений, которые надо подчеркнуть и заострить». И главную роль в этом должен сыграть такой источник, как тематическая карта регионального кинотуризма.

Список литературы Тематическая карта кинотуризма как средство конструирования кинокультурного пространства туристской дестинации (на примере Ленинградской области)

- Салищев К.А. Картоведение. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. 400 с.

- Афанасьев О.Е. Картография и топонимика: методология регионального похода к изучению // Псковский регионологический журнал. 2007. №4. С 99-110. EDN: NUHUTP

- Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Городские легенды как составляющая экономики впечатлений и процесса формирования экскурсионного опыта // Инновации в экскурсионной работе: концепции, технологии, практика. Ч. 1. / Кол. авторов; под. ред. О.Е. Афанасьева. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. С. 465-474.

- Лескова Г.А., Молозина И.В., Фурсова Ю.А. Экскурсионная среда и средовой подход в экскурсоведении // Инновации в экскурсионной работе: концепции, технологии, практика. Ч.1. / Кол. авторов; под. ред. О.Е. Афанасьева. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. С. 82-91.