Тембровые особенности «Сонаты с двух нот» для домры и фортепиано Е. М. Попляновой

Бесплатный доступ

В статье рассматривается творчество челябинского композитора Елены Михайловны Попляновой. Основное содержание исследования составляет анализ новой версии «Сонаты с двух нот» для домры и фортепиано в исполнительской редакции Марии Александровны Лебедевой. Цель статьи основывается на исследовании данного произведения, в определении тембровых особенностей ансамбля домры и фортепиано. Акцентируется по-новому воплощение музыкальных образов благодаря применению сложных ритмов, скачков, динамических оттенков и использованию всех регистров в сольных партиях инструментов. Одним из важных элементов построения сонаты становятся индивидуальные особенности творческого мышления композитора, которые раскрывают художественный образ лирического и гротескового персонажей. В статье обращается внимание на ритмическую устойчивость, опорой которой становятся специфические артикуляционные и выразительные средства. Раскрыты главные аспекты: характерные черты жанра сонаты, черты концертности, содержание, композиционная структура. И самое главное - исполнение, выполнение задач музыкантом: координация действий рук и звукоизвлечение на домре выходят на первый план. Исполнение всех музыкальных приемов становится одним из основных способов передачи образного содержания «Сонаты с двух нот».

Композитор, соната, домра, тембр, исполнительское искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/147239515

IDR: 147239515 | УДК: 78.082.2 | DOI: 10.14529/ssh230106

Текст научной статьи Тембровые особенности «Сонаты с двух нот» для домры и фортепиано Е. М. Попляновой

Композитор Елена Михайловна Поплянова родилась 11 июля 1961 года в Челябинске. В 1980 году окончила теоретическое отделение Челябинского музыкального училища им. П. И. Чайковского, класс композиции Ю. Е. Гальперина. Окончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского -Корсакова, класс профессора В. А. Успенского (1986). Член Союза композиторов России (1998), лауреат Всероссийского конкурса «Классическое наследие» (Москва, 2001), дипломант Всероссийского конкурса «Хрустальная роза Виктора Розова» в номинации «Просветительская деятельность» (Москва, 2006). Е. М. Поплянова награждена медалью «За вклад в отечественную культуру» (Москва, 2006), грамотой Королевского посольства Дании за музыку к сказке Андерсена «Дюймовочка» (2006). Является заслуженным работником культуры РФ (2008).

Среди сочинений Е. М. Попляновой – опера-сказка для детей «Шагал один Чудак», одноактная опера по мотивам рассказов А. П. Чехова «Смерть чиновника, или эпизоды из жизни милостивейших государей», музыкальная сказка «Дю-ймовочка», симфония для камерного оркестра, «Русский концерт» памяти С. С. Прокофьева для фортепиано и камерного оркестра, соната для флейты и фортепиано, «Соната с двух нот» для фортепиано, Концерт для гитары и камерного оркестра, соната для шестиструнной гитары соло, десять пьес для гита- ры соло, три прелюдии для флейты и гитары, «Румба» для ксилофона и оркестра русских народных инструментов, «Милонга. Танго. Румба» три пьесы для домры и фортепиано. Ею сочинены «Отче наш» для женского хора а capella, «Веселый праздник Пам-Парам» -кантата на стихи Н. Шилова для детского хора, солистов и фортепиано. Е. М. Поплянова является также автором «Песни Мэри» на стихи А. Пушкина из маленькой трагедии «Пир во время чумы», «Трех песен Лауры» на стихи М. Цветаевой, «Шести стихотворений Анны Ахматовой» для меццо-сопрано и фортепиано, а также музыки для детей «Тигр вышел погулять» - цикл песен на стихи Э. Успенского, музыки к спектаклю «Слоненок» по Р. Киплингу, «Ой, люшеньки-люшки», «Возвращайся, песенка!» - цикл песен на стихи В. Татаринова и т. д.

Целью данной статьи является анализ «Сонаты с двух нот» челябинского композитора Е. М. Попляновой, определение тембровых особенностей ансамбля домры и фортепиано. В ходе исследования решается ряд задач: раскрытие характеристики жанра «Сонаты с двух нот», ее содержания и структуры.

Обзор литературы

Тенденции развития репертуара для домры и первые шаги формирования репертуара подробно освещены в книге С. В. Семакова, И. Б. Семаковой [1, с. 316]. Концертный репертуар для домры огромен и включает в себя самые разные жанры, среди них интереснейшим представляется жанр сонаты. Этот жанр привлекателен большим разнообразием драматургических и композиционных решений. В ХХ веке происходит воплощение сонаты в музыке для народных инструментов. Многообразие образцов жанра, а также специфика их решений позволяют говорить об определенной роли этого направления в эволюции сонаты.

Музыкальный язык «Сонаты с двух нот» Елены Попляновой для домры и фортепиано продолжает следовать лучшим традициям отечественной музыки, открывает новые тембровые возможности для развития творческой фантазии исполнителя и обогащает народно-исполнительское искусство новым репертуаром. Что касается исполнительства на домре, то оно опирается на две основные характеристики звукоиз-влечения на инструменте: «…кантилену и техническую подвижность <…> токкатность, мар-катность, механичность, что позволяет отражать в произведениях для домры не только лирикоромантическую, народно-жанровую сферы, но и широкую палитру образов новейшей музыки» [2, с. 11].

Столь широкое распространение жанра позволяет говорить о сонате для народных инструментов как о самостоятельном направлении в целом. Обладая специфическими чертами и высокохудожественным взглядом, соната должна занять достойное место в истории развития жанра в ХХ–XXI веках. Соната – камерный жанр, который максимально раскрывает возможности домры как академического инструмента. Индивидуальные свойства творческого мышления композитора обогащают художественный образ, драматургию, проникают в тончайшие сферы внутреннего мира человека. По поводу этого есть высказывание кандидата искусствоведения Е. А. Моревой: «Сонатная форма как образец драматургии становится композиционной идеей в тех инструментальных произведениях, где необходимо отражение наиболее сложных музыкально речевых смысловых взаимодействий» [3, с. 140]. Сюжетность раскрывается за счет анализа музыкального произведения.

«Соната с двух нот» была написана челябинским композитором Еленой Михайловной Попляновой в 2000 году для фортепиано, затем композитор сделала ее версию для дуэта флейты и фортепиано. И сегодня эта соната звучит на домре, версия и исполнительская редакция нот с согласия автора сделаны мною, Марией Александровной Лебедевой, лауреатом международных конкурсов, солисткой Государственного русского народного оркестра «Малахит», исполнительницей на домре. Вот что говорила о сонате в своей книге Т. М. Синецкая: «…с точки зрения композиторской техники в этом сочинении существует жесткий принцип самоограничения: минимум тематических элементов в сочетании с многообразием вариантов их развития» [4, с. 268].

Елена Михайловна Поплянова прокомментировала свое сочинение так: «Из двух беззаботных нот, как из деталей мозаики, складывается тема и оживает образ. Он непредсказуем, изменчив и динамичен. Рассыпаясь и складываясь в новый образ, тема как бы примеряет на себя различные маски: злодея и добродетеля, лирического и гротескового персонажей. Они спорят и взаимодействуют, сопротивляются друг другу и сочувствуют… Как от порыва ветра разлетаются во все стороны детали бумажной мозаики, так к финалу сонаты рассыпаются осколки темы по всему диапазону рояля и домры. Кода сонаты возвращает нас к двум первоначальным нотам. Только теперь они не кажутся такими уж бесхитростными…»

Методы исследования

В основу методологии исследования входит комплекс теоретических и эмпирических методов, где комплексный и сравнительный анализы позволяют раскрыть структуру, содержание образов и тембровые особенности «Сонаты с двух нот» для домры и фортепиано Е. М. Попляно-вой.

Результаты и дискуссия

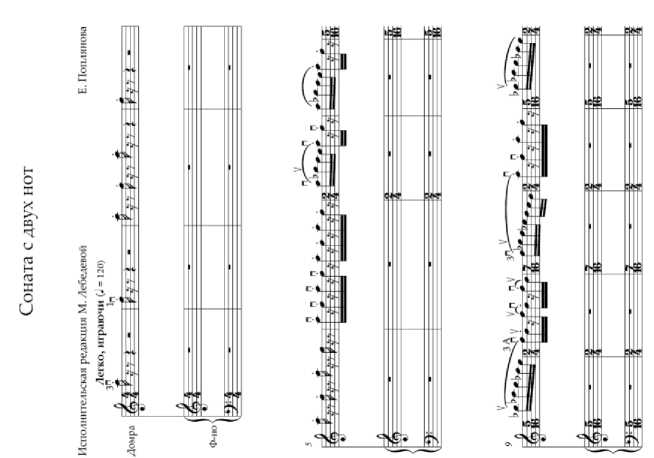

Одночастная «Соната с двух нот» для домры и фортепиано – это современное прочтение произведения, с включением новых ритмических формул, к которым относятся принципы временной нерегулярности, апериодичности в противоположность принципам тактометрич-ности. Асимметричные размеры 5/16, 7/16, 9/16 требуют от исполнителя четкой ритмической пульсации, внимательности и легкости. Сложные ритмы подразумевают правильное распределение ударов, это касается координации и смен струн. «Поскольку звукоизвлечение на домре осуществляется двумя руками одновременно, большое значение в этих условиях приобретает координация действий рук в различных приемах, <…> совпадение во времени импульсов-контактов левой и правой руки в быстрых темпах, изменение траектории движения правой руки при соединении звуков на разных струнах» [5, c. 113]. Именно при помощи координации и соблюдения правил исполнения ударов на домре можно достигнуть сложных асимметричных размеров в исполнении «Сонаты с двух нот».

Для открытия индивидуального образа композитора необходимо знать закономерности строения музыкальных форм, трактовки жанра сонаты, стиль. «Пути эволюции сонатной формы в современной музыке были различными, что привело к появлению многочисленных “сонатных” разно- видностей. Сонатные формы Шенберга, Веберна, Хиндемита, Шостаковича или Лютославского разительно отличаются друг от друга материалом, принципами его развития, структурой, функциональными отношениями разделов и т. п. Порой кажется, что перед нами не разновидности одной и той же типовой формы, а формы качественно разные, не имеющие между собой точек соприкосновения. <…> Так возникают формы, подобные сонатной лишь по структуре, но кардинальным образом переосмысливающие ее функциональность, – формы, структурно эквивалентные сонатной» [6, c. 46].

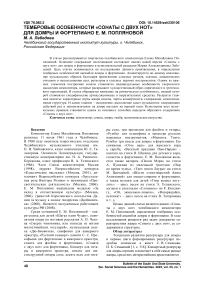

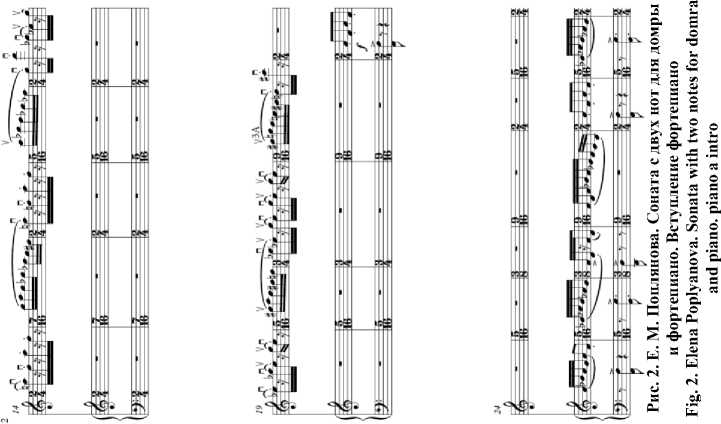

Каждый композитор видит свое произведение осознанно и индивидуально, потому что вынашивает его, прежде чем приступить к работе. От его решения зависит все: идея сочинения, образы, а в дальнейшем восприятие музыки слушателями. Интересным решением композитора Елены Попляновой является развернутое вступление (рис. 1, 2), где представлено соло двух инструментов: домры (22т) и фортепиано (17т). Развернутые вступления среди классических инструментальных сонат впервые появились у Л. Бетховена в 8-й «Патетической». В сонате Попляновой из 2 нот постепенно, как из разноцветных стеклышек мозаики, складывается тема вступления, присоединяются ритмические мотивы, из которых сольются два солирующих инструмента в главной партии. Можно смело сказать, что в сонате присутствуют признаки концертно-сти, которые определяются как солирующие и самостоятельные для двух инструментов, подтверждающих наличие принципов инструментального контраста, типичные для жанра концерта.

Тембровые особенности двух солирующих инструментов воплощаются за счет сложных ритмов и звуковой высоты: домра – верхний регистр, фортепиано – низкий. В таком сочетании регистров (верхний, низкий), отчетливо слышны мелодические и стилевые линии в ансамбле домры и фортепиано. Тембру сегодня уделяется большое внимание. «Тембр – один из самых существенных компонентов музыкальной системы XX века. Становясь по значимости в один ряд с такими элементами, как гармония, ритмика, тембр выступает не только мощным формообразующим, но зачастую и темообразующим, а подчас и стилеобразующим фактором» [7, с. 3].

Главная тема продолжает развитие, которое было задумано во вступлении. Тема является носителем образного драматургического содержания и основой всего произведения, своего рода доминирующим «ядром». Художественные образы и интонационная насыщенность темы, несомненно, способствуют выявлению темброколористических особенностей инструментов. Активная ритмическая моторика, ясное осознание движения каждого звука выстраивают смысловой порядок. «Интонация как материальный носитель художественного смысла, как единство содержания и формы не может быть ограничена определенными конструктивными рамками. В художественном произведении интонационно все, все его элементы: и мелодия, и гармония, и форма, и инструментовка, и т. д.» [8, c. 12]. Главную тему сонаты Попля-новой можно охарактеризовать как скерцо, игривое, легкое, задорное, именно эти черты придают теме скачки, как в партии домры, так и фортепиано.

По мнению Б. В. Асафьева: «Понятие тема – глубоко диалектично. Тема – одновременно и се-бедовлеющий четкий образ, и динамически “взрывчатый” элемент. Тема – и толчок и утверждение. Тема концентрирует в себе энергию движения и определяет его характер и направление. Несмотря, однако, на свое главное свойство – рельефность, тема обладает способностью к различнейшим метаморфозам. Ее функции – контрастны. Своим становлением тема вызывает отрицающие ее новые образы и, противополагаясь им, утверждает себя. Тема – это яркая, находчивая творческая мысль, богатая выводами идея, в которой противоречие является движущей силой» [9, c. 121]. И с этим высказыванием невозможно не согласиться.

Побочная партия совершенно иная, она не игривая, не шутливая, а лирическая, размер 6/8 (10т). Первая тема – ровная пульсация восьмых в партии фортепиано и тремоло в партии домры, которые рождают новый темброво-лирический образ. В мелодике темы слышны отголоски главной партии – это скачки. Вторая драматургическая сфера функционально подчинена главной. Побочная партия статична, что структурно отражено в ее замкнутой трехчастности. Вторая тема, размер 3/8 (22т), неожиданно появляется в побочной партии и напоминает основной образ. Эта тема полностью идентична теме, которая будет во втором разделе разработки. Третья тема вновь лирическая (как первая), размер 6/8 (9т).

Замечательная по мастерству выполнения разработка динамична. Она состоит из 2 разделов, которые имеют интенсивное развитие. Первый раздел очень мощный по фактуре, его тембровые функции достигают огромной остроты благодаря низкому диапазону фортепиано (от большой октавы до субконтроктавы) и верхнему диапазону домры (третья октава). Геннадий Банщиков считает, что «…раз-личные одновременно звучащие Функции ткани должны отличаться друг от друга своим тембровым оснащением или характером зву- чания» [10, c. 31]. Видимо, можно говорить о тембровом контрасте.

Функции артикуляции многогранны и зачастую связаны с ритмом, темпом, динамикой, тембром и другими музыкально-выразительными средствами. В данной сонате важную роль играет артикуляция ритма, которая подчинена общему характеру, пульсу и стилю исполняемого произведения. И. Браудо утверждал, что «…под артикуляцией разумеется искусство исполнять музыку, и прежде всего мелодию, с той или иной степенью расчлененности или связанности ее тонов, искусство использовать в исполнении все многообразие приемов легато и стаккато» [11, c. 3].

Артикуляционное искусство ритма опирается на специфические артикуляционные выразительные средства. Эти средства произношения помогают исполнителю овладеть вниманием слушателя. Новые ритмические решения, фортиссимо и широкий диапазон инструментов придают напряженное столкновение, приводящее к яркой кульминации. Данная драматургия – «сонатный стержень» произведения. «Особую значимость для исторических построений приобретают выявленные инструментоведами закономерности взаимосвязи между конструкцией, эргологией, способом употребления инструментов и артикуляционными, интонационными, ритмическими, композиционными особенностями исполняемой на них музыки, а всего ее комплекса – с артикуляцией, фонетикой, ритмикой, лексикой и структурой речи. Человек играющий (homo ludens) ведь одновременно – и человек говорящий (homo movens)» [12, c. 12].

Второй раздел разработки в сочинении Елены Попляновой более спокойный, страсть постепенно затихает и растворяется на piano. Если говорить об интерпретации музыкального произведения, то реальное звучание обретает соната только в процессе исполнения. Отличительной чертой интерпретации является гармония и красочность оттенков, а динамическая палитра отличается многообразием в области как форте, так и пиано. Также важны приемы исполнительской техники (штрихи, атака звука, темп). Правильное артикуляционное интонирование нотного текста, раскрытие художественного содержания является главной задачей исполнителя. «Осуществление артикуляционных приемов требует громадной чуткости и точности. Малейшее изменение меры – и штрих, задачей которого было выявление смысла музыки, превращается в свою противоположность – он затемняет смысл музыки. Знаменитое чуть-чуть с необычайной яркостью проявляет свое действие в искусстве артикуляции» [11, c. 193–194].

Артикуляция здесь играет важную роль, правильную подачу звука в ансамбле домры и фортепиано. Подтверждение этого тезиса есть в работе М. Имханицкого: «Яркое артикуляционное проявление чувства исполнителями, в свою очередь, оказывает воздействие на само его усиление. Интенсивность акцентности в исполнительском проявлении моторики не только рождает и усиливает слушательскую энергию. <…> Чем активнее звукообразование, тем оно сильнее в своем воздействии на всю нервную и мускульную системы исполнителя. Соответственно, явно проявится и его реакция на выражение им же деликатной пластики “взятия” звука» [13, с. 115].

Совершенно иная форма представлена в репризе Еленой Михайловной Попляновой. Происходит модификация экспозиции. Главная партия имеет развитие, звучит по-новому и включает в себя элементы заключительной темы, которая появится после побочной партии. Несколько изменена побочная партия, в ней всего 8 тактов, но лирический образ сохранился. Появление заключительной партии в конце репризы можно считать новым элементом, т. к. в экспозиции заключительной партии не было. Композитор Елена Поплянова специально добавила в раздел репризы заключительную партию, которая не завершает раздел, а продолжает интенсивное ритмическое движение. Новая тема звучит как напоминание, сохранив в себе элементы главной партии из экспозиции, затем идет второе проведение заключительной партии, только на секунду вверх, прием скольжения на домре (gliss) помогает постепенно растворить все звуки до полного исчезновения на pp. Глиссандо – музыкальный штрих, который является тембровым оттенком, как колористический эффект.

Функциональный раздел коды – смысловая нагрузка для весомого заключения, результат, высказывание, вывод из всего произведения. Строение коды имеет два раздела. Первый раздел (10т) построен на побочной партии, который возвращает теме черты лирического образа. Финальный раздел коды наполнен совершенно другими красками. Совсем иное видение и решение 2 беззаботных нот, которые рассыпаются по всему диапазону домры и рояля. Таким образом, «Воплощение музыкального образа достигается данным звуковысотным текстом в единстве с данным тембром… замысел автора обуславливает музыкальный образ во всех его закономерностях, в том числе и тембровой» [14, c. 21]. Не нужно забывать о человеческих качествах в музыкальном пространстве, ведь каждый композитор, музыкант-исполнитель, дирижер вносят открытия и находки в мировой поток музыки. Бертольд Ауэрбах, немецкий писатель XIX века, считал: «Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе» [15, с. 213].

С «■£ s - « * а ы -. ы а ел

Рн £

Выводы

Композитор Елена Михайловна Поплянова предприняла попытку симфонизации жанра сонаты. Стиль и направление композиционной структуры «Сонаты с двух нот» можно смело назвать минимализмом. Путь индивидуальных особенностей композиторской техники и раскрытие содержания в единстве с формой проходят через лаконичность и легкость выразительных средств, динамических оттенков, которые играют важную роль в раскрытии образов, от ƒƒ до pp. Использование двух нот приводит к алгоритму развертывания всех разделов сонаты.

«Соната с двух нот» имеет четкую форму, драматургическое развитие, присутствие театральной концертности в содержании, что говорит об образности и характерности музыкальных воплощений. Стилевая специфика достигается за счет ритмической устойчивости и разнообразия скачков, если говорить о тесситуре, то использован весь диапазон домры и фортепиано. Яркие тембровые особенности ансамбля домры и фортепиано достигаются за счет приемов игры, ритма, динамики, регистров. Исполнительский анализ сонаты имеет и теоретическую значимость, а она позволяет выявить особенности стиля композитора Елены Попляновой.

Если говорить об исполнительских задачах, то ритмическая устойчивость выходит на первый план, а затем следует воплощение лирических образов. Исполнитель должен обладать большим темпераментом, проникновенностью, техникой, чтобы охватить все многообразие красок произведения.

Список литературы Тембровые особенности «Сонаты с двух нот» для домры и фортепиано Е. М. Попляновой

- Семаков, С. В. Домра в России: из истории становления и развития музыкального инструмента / С. В. Семаков, И. Б. Семакова. – Петрозаводск, 2022. – 470 с.

- Волчков, Е. А. Концерт для трехструнной домры в творчестве отечественных композиторов: автореф. дис. … канд. искусствоведения / Е. А. Волчков. – Ростов-н/Д.: РИО РГЛ им. С. В. Рахманинова, 2011. – 26 с.

- Морева, Е. А. Соната как вид музыкально-

- речевой практики: структурный подход / Е. А. Мо-рева // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 11 (16). – С. 137–142.

- Синецкая, Т. М. Композиторы Южного Урала / Т. М. Синецкая. – Челябинск: Дом печати, 2003. – 352 с.

- Зеленый, В. П. О звукоизвлечении на домре. Классификация артикуляционных обозначений и приемов игры / В. П. Зеленый // Русские народные инструменты (история, теория, методика): сборник научных статей. – Красноярск, 1993. – С. 100˗119.

- Рыжкова, Н. О некоторых тенденциях формообразования в современной советской музыке / Н. Рыжкова // Традиции музыкального ис-кусства и музыкальная практика современности: сборник научных трудов. – Л., 1981. – С. 43–59.

- Манафова, М. М. Темброколористические свойства оркестровой ткани в музыке второй по-ловины ХХ века (на примере творчества Э. Дени-сова): автореф. дис. … канд. искусствоведения / М. М. Манафова. – СПб., 2011. – 22 с.

- Ручьевская, Е. А. Функции музыкальной темы / Е. А. Ручьевская. – Л., 1977. – 158 с.

- Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. – Л., 1971. – 376 c.

- Банщиков, Г. Основы функциональной инструментовки / Г. Банщиков. – 2-е изд. – СПб., 1999. – 240 с.

- Браудо, И. Артикуляция (о произношении мелодии) / И. Браудо. – Л., 1961. – 199 с.

- Мациевский, И. В. Инструментализм и эт-нокультурная история / И. В. Мациевский // Вопросы инструментоведения: материалы Шестой Международной инструментоведческой конференции «Благодатовские чтения». Вып. 6. – СПб., 2010. – С. 8˗12.

- Имханицкий, М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании / М. И. Имха-ницкий. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2014. – 232 с.

- Веприк, А. Трактовка инструментов оркестра / А. Веприк. – М., 1961. – 300 с.

- Энциклопедия мысли: сборник мыслей, изречений, афоризмов. – М.: ТЕРРА: Книжная лавка – РТР, 1996. – 496 c.