Темница первой половины XI в. в средневековом Новгороде

Автор: Олейников О.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Раскопки, проведенные в Великом Новгороде на Десятинном одноэтажном траншеи в северо-западной части Люденских коней (2008), показали бревенчатый домик, датированный 1041 годом. Структура была расположена недалеко от улицы Волосова на восток от монастыря Десятинны. Сохраненная подземная часть сооружения была шахтой 5 м в диаметре и глубиной 3 м. Первоначально стены были построены из вертикальных досок длиной более 3 м, шириной до 30 см и толщиной до 60 см, прикрепленных к вертикальным столбам, размещенным в углах конструкции. Структура была перестроена в 1044 году. Новая бревенчатая каюта измерена от 2,30 до 2,40 м и высотой около 3,5 м. На его дне были установлены две деревянные скамейки. Глиняный пол был регулярно очищен, никаких культурных останков не было обнаружено. В центре было устроено сооружение - яма овальной формы длиной от 110 до 70 см и глубиной 40 см.

Великий новгород, людин конец, десятинный 1 раскоп, поруб, темница первой половины xi в

Короткий адрес: https://sciup.org/14328520

IDR: 14328520

Текст научной статьи Темница первой половины XI в. в средневековом Новгороде

В летописных текстах часто встречаются сообщения о заточении высокопоставленных людей в «порубе». Что же такое «темница» или «поруб»? Эти два названия мест заточения узников являются синонимами. В. И. Даль дает такое определение «поруба»: «яма со срубом, погреб, каталажка, тюрьма, острог, темница, место заточения» ( Даль , 1995. С. 324). «Темница» в его трактовке – тюрьма, место заточения, содержания кого-либо под стражей (Там же. С. 398).

В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» (1991. С. 133) «поруб» определяется как «темница в виде ямы или землянки, заделанная сверху деревом; тюрьма». Таким образом, «темница», «поруб» – это специально выстроенное и обустроенное место заточения узников, тюрьма. Это охраняемый темный, без двери, сруб, зачастую опущенный в глубокую яму.

Впервые «поруб» упоминается в летописном сообщении под 1036 г., когда Ярослав Мудрый в Пскове посадил в «поруб» своего брата Судислава: «…в то же лѣто всади Ярославъ Судислава въ порубъ брата своего Плесковѣ…» (Ипатьевская летопись, 1998. С. 139). Значение «поруба» как места заточения узников исчезает в конце XV в. Вероятно, это связано с развитием каменного строительства и началом применения более надежных мест заточения (в крепостных стенах и башнях).

Т. к. в порубе сидели в основном высокопоставленные люди, наделенные властью или претендующие на руководящую роль в государстве, то данное заточение не являлось наказанием за какое-либо преступление. Тюремное заключение законодательно было оформлено только Судебником 1550 г. Следовательно, заточение в поруб являлось средством устранения неугодных противников с целью ограничить их деятельность – задержать, ослабить здоровье, подорвать силы, убрать с политической арены соперника в борьбе за власть и влияние ( Скляренко , 2008. С. 378, 379).

Заточение в поруб отмечено по летописям только в крупных древнерусских городах, таких как Киев, Новгород, Псков, Переяславль, Владимир, Изборск.

По летописным сообщениям можно предварительно составить классификацию этих мест заточения (темниц). Они делятся на три типа:

-

1 – место заточения с относительно щадящими условиями сидения. В таком «порубе» в Пскове находился в заточении князь Судислав Владимирович, который через 24 года, в 1059 г., был освобожден своими племянниками (Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами). Он остался в здравии, постригся, стал «чернецом» (Новгородская первая летопись… 2000. С. 183);

-

2 – более суровое место заключения, где узники находились продолжительное время, по несколько месяцев, и постепенно их организм слабел. В таком «порубе» в Киеве сидел, например, Всеслав Полоцкий с сыновьями в 1068 г., при Изяславе Ярославиче (Ипатьевская летопись, 1998. С. 160). Эти темницы состояли из заглубленного в землю сруба с рубленным бревенчатым перекрытием, небольшими окошками со ставнями или решетками, через которые поступали свет и воздух и передавали пищу узнику. Поруб не имел двери. Доказательством этому служит отсутствие двери на миниатюрах Радзивилловской летописи, изображающих освобождение Всеслава Брячиславича киевлянами во время восстания 1068 г. (Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись, 1902. С. 99). Чтобы освободить узника из такой темницы, приходилось сруб разбирать (разрубать) топорами: «…Людъе же высекоша Всеслава ис пору-ба…» (Ипатьевская летопись, 1998. С. 161). Игорь Ольгович также сидел в подобной темнице в 1146 г. в Киеве. При освобождении его «поруб» был разобран сверху: «…повеле над ни пороубъ разоимати…» (Там же. С. 337). Пребывание в подобной темнице было тяжелым и мучительным. Нахождение в замкнутом пространстве без свежего воздуха и света, зловоние нечистот, низкая

температура – все это, безусловно, сказывалось на самочувствии и здоровье узников. Так, Игорь Ольгович, просидев в порубе некоторое время, тяжело заболел. Из поруба его выносили полумертвого: «…и тако выяша ис пороба вельми больнаго и несоша оу кель до осмаго же дни толко емоу…» (Ипатьевская летопись, 1998. С. 337). Археологически подобный «поруб» XIV в. был обнаружен в Пскове ( Артемьев , 1987. С. 219, 220; Скляренко , 2008. С. 373–380);

-

3 – «душная» темница, в которой узники быстро лишались своего здоровья и зачастую умирали. Так, для Глеба Рязанского сидение в подобном «порубе» в 1177 г. закончилось смертью: «…Преставися князь Глебъ Рязаньскыи в по-рубе…» (Новгородская первая летопись… 2000. С. 224). В подобную темницу были посажены новгородские купцы в Киеве в 1160 г. великим князем Ростиславом Мстиславичем за изгнание новгородцами его сына Святослава. За одну ночь умерло в ней несколько купцов: «…изморилъ браю ихъ в погребѣ...» (Лаврентьевская летопись, 2001. С. 351), «…въ ѡдину ночь оумре ихъ 14 мужи…» (Ипатьевская летопись, 1998. С. 511).

Сведения об обнаружении «поруба» мы находим в дневнике А. Хойновского о раскопках Великокняжеского двора в Киеве в 1892 г. «Поруб» был обнаружен под первой насыпью вала Киевской горы, со стороны обрыва к Днепру и По-чайне, и состоял «из низких коморок». Срубы сложены из бревен. На дне этих сооружений лежали скелеты мужчин и подростков, возле которых обнаружены гончарные горшки с остатками пищи ( Хойновский , 1893. С. 17). Однако, по всей видимости, здесь раскопаны камерные погребения X в., а не «поруб», т. к. люди, умершие в заточении от голода, вряд ли оставили бы пищу в горшках (да и умерших в темнице узников хоронили).

В 1980 г. при раскопках в Изборской крепости А. Р. Артемьев обнаружил сооружение, которое идентифицировал как древнерусский поруб, предположив его постройку около 1330 г. В 40-е гг. XV в. данная постройка сгорела в пожаре. Анализируя археологический и летописный материал, исследователи сделали вывод, что предполагаемый поруб состоял из собственно ямы (нижняя часть) и деревянных конструкций (верхняя часть) ( Артемьев , 1987. С. 219, 220; Скляренко , 2008. С. 375).

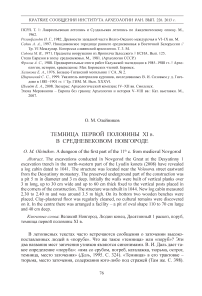

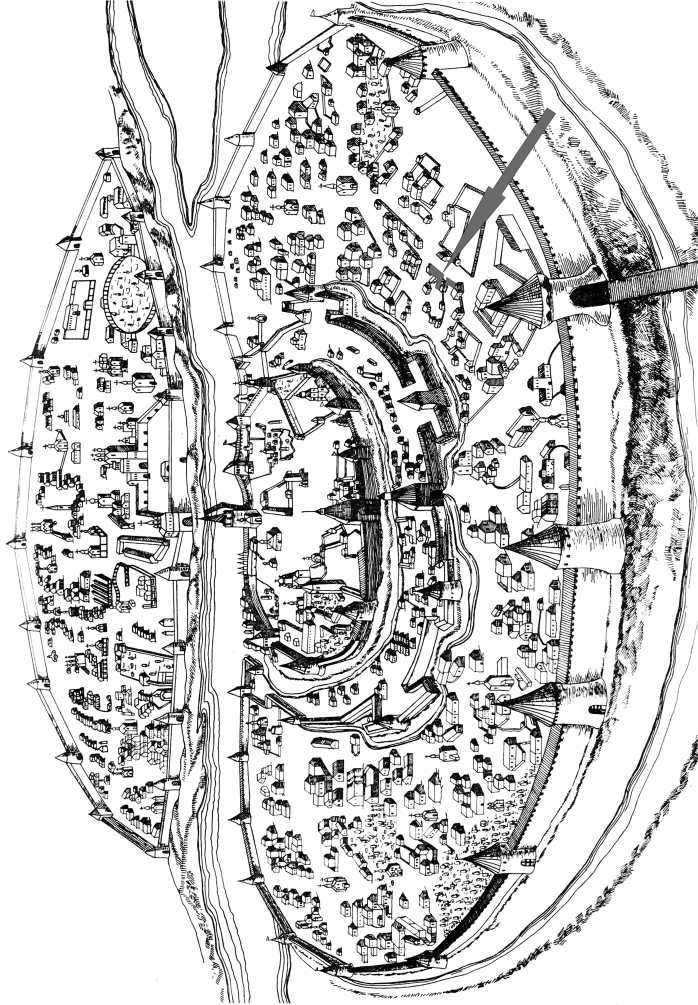

В 2008 г. на Десятинном 1 раскопе (рис. 1) в Новгороде (Людин конец) в слоях начала XI в. было обнаружено довольно сложное сооружение, которое можно соотнести с «порубом» третьего типа. Оно располагалось вблизи Волосовой улицы, в центральной части двора (24 × 24? м), огороженного легким частоколом (рис. IV, см. цв. вклейку). От этой постройки сохранилась только подземная часть в виде ямы диаметром 5 м и глубиной 3 м (рис. 2). Между улицей и темницей во всю длину огороженного участка был вырыт ров с проходом в 2 м в центральной части (рис. IV, см. цв. вклейку: ямы 2, 11). Ширина рва около 2 м, глубина – до 0,4 м, стенки пологие, дно выгнутое. За рвом, по всей видимости, находился небольшой вал, который после окончания функционирования поруба был распланирован. Большая часть вала ушла на засыпку рва. Назначение этого рва не оборонительное, а, вероятно, водоотводящее (осушительное). На это указывает также наличие подобного рва и по другой стороне Волосовой улицы (рис. IV, см. цв. вклейку: яма 29).

Рис. 1. План Новгорода со Знаменской иконы XVII в. Стрелкой отмечено местоположение Десятинного 1 раскопа

Рис. 2. Темница-«поруб» (первая половина XI в.)

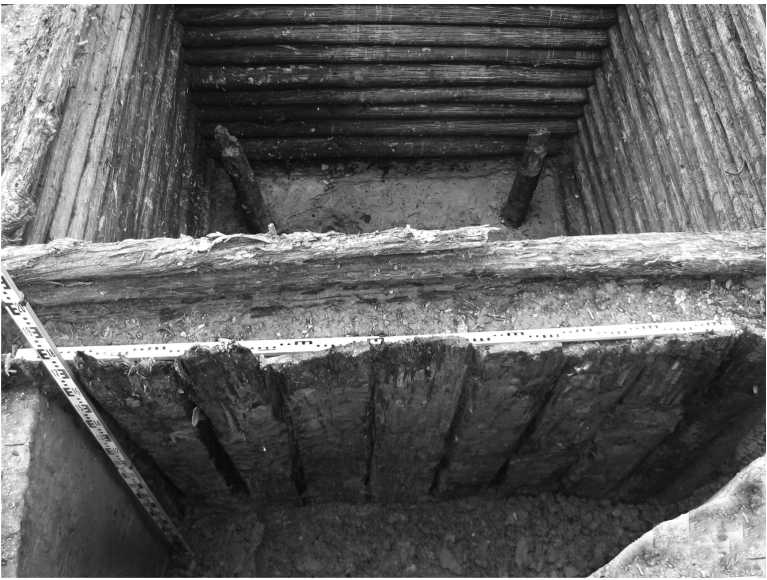

Первоначально стены темницы были составлены из вертикально установленных еловых досок шириной до 30 см, толщиной до 7 см (рис. 3; рис. V, см. цв. вклейку). Между собой они были скреплены перекладиной, вставленной в пазы столбов, расположенных по углам «темницы». Перекладины располагались в один ряд с внутренней стороны досок на высоте 2 м от пола. В результате стены внутри по-руба были гладкие, без всякой возможности зацепиться за что-либо. Доски были длиной более 3 м, имели заостренную нижнюю сторону, которая вбивалась в дно ямы на 10 см (см. цв. вклейку: рис. V, 1 ; VI, 1 ). С внутренней стороны доски были закреплены еще слоем уплотненной глины мощностью до 25 см. Получался своеобразный глиняный запор, не позволявший дощатой стене выломаться вовнутрь. Пространство между стеной ямы и досками было заполнено утрамбованной глиной. Датировка этого сооружения по дендроанализу столбов и досок – 1041 г.1, что очень близко к дате первого упоминания «поруба» в летописях.

В 1044 г. это сооружение было перестроено. Поставлен новый сруб (230 × 240 см), высота которого была около 3,5 м (см. цв. вклейку: рис. V, 2 ; VI, 2 ). На дне располагались две лавки, от которых сохранились копылообразные столбы (рис. V, 3 , см. цв. вклейку). Глиняный пол подвергался регулярной чистке (на нем не обнаружено культурных наслоений). В центральной части пола располагалось

Рис. 3. Восточная стена «поруба» 1041 г., составленная из досок отхожее место в виде овальной ямы (110 × 75 см) глубиной 40 см (см. цв. вклейку: рис. VI, 3; VII). Данное сооружение просуществовало около 15 лет. Позже его верхняя часть из-за ветхости была разобрана, а яма заполнена навозом. В навозе обнаружены фрагмент арабской монеты (Саманиды, Наср. б. Ахмад?, 301–331 гг. х. / 914–943 гг.)2, обломки амфор, круговой керамики и бытовые вещи X–XI вв. Обнаруженные в заполнении поруба выплески олова, свинца и бронзы, а также обрезки бронзовых пластин, указывают на наличие на изучаемом участке Людина конца в середине XI в. ювелирного производства. Также в нижней части заполнения темницы обнаружен фрагмент деревянного полоза саней и копыл от него.

Во второй половине XI в. на месте поруба был высажен яблоневый сад и возделывался огород. Слои первой половины XI в. с наземными остатками темницы сильно перемешаны, поэтому проследить их не удалось. Благодаря миниатюре из Радзивилловской летописи можно лишь предположить, что темница имеет высоту около 2 м. На этой миниатюре со сценой освобождения Всеслава Полоцкого киевлянами во время восстания 1068 г. (рис. 4) двое людей, стоящие по обе стороны поруба и замахивающиеся топорами, показаны на одном уровне с порубом. Следовательно, высота сооружения примерно равна их росту. На высоте около 1 м от земли было маленькое оконце с решеткой. Окно играло важную роль в жизни

Рис. 4. Освобождение Всеслава Брячиславича киевлянами в 1068 г. (миниатюра из Радзивилловской летописи)

заключенных, т. к. только через него поступали к ним свет и воздух, и, скорее всего, это был единственный способ передачи узнику воды и пищи. Об отсутствии входа можно судить по летописным сведениям. ПВЛ под 1068 г. сообщает, что дружинники Изяслава советовали князю умертвить мечом находящегося в порубе Всеслава, «призвав его лестью к оконцю» ( Лихачев , 1950. С.114).

Темницы располагались на территории дворов, принадлежавших государственной верхушке, или в монастырях. Исследуемая территория по улицам Десятинной и Добрыня принадлежала в конце X – начале XI в., по всей видимости, посаднику. Дальнейшее исследование данной территории позволит точнее определить владельцев обнаруженного «поруба».

Список литературы Темница первой половины XI в. в средневековом Новгороде

- Артемьев А. Р., 1987. Древнерусский поруб в Изборске//СА. № 3.

- Даль В., 1995. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М.

- Ипатьевская летопись. М., 1998. (ПСРЛ. Т. 2.)

- Лаврентьевская летопись. М., 2001. (ПСРЛ. Т. 1.)

- Лихачев Д. С., 1950. Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л.

- Новгородская первая летопись старшего и младшего извода. М., 2000. (ПСРЛ. Т. 3.)

- Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись. Т. 1. СПб., 1902.

- Скляренко В. В., 2008. Древнерусский Поруб как место заточения узников: опыт реконструкции//Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков.

- Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 17. М., 1991.

- Хойновский А., 1893. Раскопки Великокняжескаго двора древняго града Кiева, произведенным весной 1892 года. Юевъ.