Темп речи как одна из причин возникновения аллегровых форм русских слов в повседневной коммуникации

Автор: Пальшина Дарья Андреевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.

Бесплатный доступ

Объектом внимания в статье являются аллегровые (редуцированные, компрессированные, сжатые) формы русских слов, которые рассматриваются с точки зрения их возникновения в спонтанной речи. Одной из причин появления аллегровых форм в нашей коммуникации является темп речи. В статье приводятся различные точки зрения на данную проблему. Описываются результаты исследования, целью которого было решение вопроса: является ли ускорение темпа речи обязательным условием возникновения аллегровых форм. Анализ зависимости появления аллегровых форм от темпа речи проводится на базе Звукового корпуса русского языка (блок «Один речевой день»).

Спонтанная речь, редукция слова, аллегровая форма, темп речи, звуковой корпус

Короткий адрес: https://sciup.org/14729206

IDR: 14729206 | УДК: 81-25

Текст научной статьи Темп речи как одна из причин возникновения аллегровых форм русских слов в повседневной коммуникации

Когда речь заходит о причинах возникновения аллегровых (редуцированных, компрессированных) форм (АФ) в нашей повседневной коммуникации, то прежде всего обычно отмечается влияние темпа речи на звуковые изменения. Кроме данного условия, можно выделить также частотность единицы, ее фразовую позицию, фонетическую и морфемно-фонетическую структуру слова, коммуникативную ситуацию и ряд др.

Сравнив результаты анализа звуковых модификаций в спонтанной речи разных языков, Н.И.Гейльман сделала следующий вывод: большинство модификаций звуков «обусловлено недостаточно отчетливой их артикуляцией, к которой приводят быстрый темп говорения (курсив мой. – Д.П.), с одной стороны, и пренебрежение говорящего к внешней форме высказывания, с другой» [Гейльман 1983: 11]. Стоит заметить, что невнимание говорящего к внешней форме слова в некоторых случаях может приводить к ускорению темпа речи и, как следствие, к возникновению аллегрового варианта слова. Часто это происходит при стандартном, частотном коммуникативном сценарии, например при приветствии. Так, Е.А.Земская отмечает, что, если, входя, человек говорит [ра^с’т’], все поймут, что он поздоровался, потому что сама ситуация заставляет именно так понять слова пришедшего [Земская 1979: 208]2. Говорящему не приходится акцентировать внимание на произносимом слове не только в подобных привычных речевых ситуациях, но и в случае сообщения неважной информации: «phonological changes of reduction and fusion of grammaticizing constructions are conditioned by their high frequency and their use in the portions of the utterance containing old or backgrounded information» («Фонологические изменения, такие как редукция или сращение компонентов грамматикализованных конструкций, обусловлены их высокой частотностью и употреблением в высказываниях, содержащих старую или справочную информацию» (перевод мой. – Д.П.)) [Bybee 2003: 604].

Вместе с тем исследователи отмечают независимость появления аллегровых форм от ускорения темпа речи. Например, С.В.Кодзасов пишет, что «утрата части элементов звуковой последовательности не является обязательным следствием ускорения темпа речи», что «фонетический эллипсис наблюдается и в медленной речи» [Кодзасов 1973: 110]. Существует также мнение, что появление АФ не обязательно связано с темпом речи или с позицией слова в синтагме: «Компрессии происходят или не происходят при наличии и совпадении нескольких факторов, важнейшую роль среди которых, как показывает материал, играют свойства исходной лексической единицы, в том числе строевые (ведь далеко не любое слово может иметь компрессированные варианты). Темп и позиция во фразе чаще выступают в качестве таких условий, которые поддерживают, усиливают или наоборот тормозят, препятствуют осуществлению компрессии» [Вещи-кова 2007: 201].

Таким образом, вопрос о влиянии темпа речи на возникновение аллегровых форм остается открытым, в связи с чем и было проведено настоящее исследование. Целью его стала проверка гипотезы: чем выше темп речи говорящего, тем больше в его речи аллегровых форм . Исследование проводилось на материале записей спонтанной речи носителей русского языка, представленном в Звуковом корпусе русского языка (блок «Один речевой день» – ОРД). Особенностью этого корпуса является режим записи: разные люди живут один день с «диктофоном на шее» и записывают всю свою речевую продукцию. Все информанты относятся к различным социальным группам и имеют разный уровень образования – от среднего специального до высшего, в том числе с ученой степенью. Сферы их деятельности также разнообразны. По условиям эксперимента все его участники в обязательном порядке заполняют специальные социологические и психологические анкеты, а также описывают в «Дневнике речевого дня» своих собеседников и условия коммуникации. К настоящему времени по данной методике записано 50 информантов (25 мужчин и 25 женщин) разного возраста (от 16 до 70 лет) и более чем 650 их коммуникантов. Общий объем звучания корпуса составляет 350 часов. Осуществлена расшифровка около 40 часов звукозаписей (в среднем по часу для каждого из первых 40 информантов).

На предварительном этапе исследования из состава информантов были выбраны двое мужчин с быстрым и медленным темпом речи (И39б и И40м соответственно). Выбор информантов проводился с опорой на данные С.Б.Степановой, которые представляют количественные характеристики темпа русской спонтанной речи в целом и каждого информанта в блоке ОРД в частности [Степанова 2011]. Так, исследование ученого показало, что средний темп речи по всему материалу у мужчин составляет 5,46 слога в секунду (слог/сек). Темп речи И39б равен 6,12 слог/сек (существенно выше среднего), темп речи И40м – 4,26 слог/сек (существенно ниже среднего). За единицу измерения темпа речи обычно берется количество слогов в секунду, как в вышеназванной работе, но возможны и другие единицы, например, количество слов в минуту (слов/мин). Согласно данным, полученным при анализе материала спонтанной речи радиорепортажей в Ла- боратории экспериментальной фонетики (ЛЭФ) ЛГУ (СПбГУ), типичный средний темп говорения равен 121 слов/мин [Фонетика спонтанной речи 1988: 217]. Что касается наших информантов, то темп речи И39б составляет 167 слов/мин (опять-таки существенно выше среднего), а темп речи И40м – 109 слов/мин (существенно ниже среднего). Кроме того, стоит отметить, что выбранные информанты относятся к одной (старшей) возрастной категории: И39б – 53 года, И40м – 40 лет. Считается, что примерную границу разделения информантов на возрастные категории можно провести в точке «40 лет»: «Возраст 35 лет для фламандцев и 45 для нидерландцев H.Quen называет “поворотным” – “tuning point”: от постепенно возрастающего темпа речи к снижающемуся» [Степанова 2011: 210].

Затем из корпуса было выбрано по одному диалогу каждого информанта. Диалог с участием И39б длился 19 мин., из которых 9'16'' – речь самого информанта; диалог с участием И40м длился 31 мин., при этом информант говорил в течение 8'38''. На материале выбранных речевых фрагментов было проверено, каков процент АФ в быстрой и медленной речи.

Материалом для такого исследования стал авторский корпус аллегровых форм сверхчастотных русских слов [Пальшина 2012], включающий 92 единицы3: будет (буит), вообще (ваще), говорю (грю), когда (када), нельзя (низя), ничего (ничё), пятьдесят (пийсят), себя (ся), сегодня (сёдня), сейчас (щас), сказать (скать), сколько (скока), тебе (те), хочешь (хош) и др. Ввиду того что все лексемы (словоформы) данного корпуса являются сверхчастотными, т.е. входят в первые 300 самых частых слов по данным частотных словарей русского языка (см., например: [Ляшевская, Шаров 2009]), доля таких единиц в речи информантов довольно высока: И39б употребил 40,2% словника, а И40м – 53,3%. В речи И39б было зафиксировано 123 словоупотребления данных единиц, в речи И40м – 138 словоупотреблений. Слуховой и осциллографический анализ материала показал, что быстро говорящий информант (И39б) 74% всех единиц произнес в их редуцированном варианте и лишь 26% осталось на долю полных форм (ПФ). Результат соотношения АФ и ПФ в речи медленно говорящего информанта (И40м) совершенно противоположный: 29% словоупотреблений произнесены с редукцией, 71% – без нее. Ниже приводятся два фрагмента речи И40м и И39б с отражением в них произношения частотных словоформ корпуса аллегровых форм (формы, произнесенные с редукцией, подчеркнуты).

-

• ну / так нет / ты понимаешь / что вот / сто восемь(де)сят тысяч // сто во-семь(де)сят тысяч / там / там дача и участок / да ? сто восемь(де)сят тысяч //это () / *П что такое ? шесть тыщ долларов / что ли ? за шесть тысяч / за за за / шесть тысяч долларов / нет / дело в том что / *П во-первых (эм) / *П в следующем квартале тц... (э) цены возрастут / причём / существенно / ну / пр... процентов на т... /на тридцать / так нет /даже /даже если там / согласен / несогласен / но вот / ну это всегда / очень сложно // ну / на самом деле вот / *П ну / у многих / есть такие фантазии / потому что / потом уже / мне задним числом сказала / *П когда там март делали / *П что там / ну вот она / вроде как там тоже / с Т... / с Тимуром поговорила // что вот там / вот такая ситуация / и прочее / что ... там / когда у меня подозревали там / *Н процесс / ну / он говорит / да Вася / ну вот /я типо там ... я Сашу / Са / с с с / Сашу знаю / вот / а думаю что там / *П ты говорит учти / что ты думай / что если он там узнает / что у него объёмный процесс / типо того / думай что он будет /лететь он будет / да / вот он г(ово)рит / да // (И40м).

-

• у м(ен)я просто ... (э-э) я все(г)да очень ин... ин... м... интересно / я (в)от п... по лицам определяю / пот(ом)у что пон(има)ете / в принципе значит как ? вот / скажем (в)от / п... что касается азиатов например / (в)от я имею в виду азиатов конкретных именно (в)от / к... корейцев / китайцев японцев // я их отличаю // а вот (э-э) на... н... вот наше вот это (в)от (э-э)

вот эт(о) вот / вот (:) тут / тут сложнее гораздо / потому что / значит /я (в)от (в)от э-э вот эти / ну в принципе / (з)начит / ну / п... по моим / понятиям ( з)начит / я же не отличу та(к) скажем / таджика от узбека что называется / да ? и тут / у вас тоже же внешность такая // прос(то) схоже чем то схожая // похоже да // ну думаю я (в)от почему спросил (з)наете почему ? *П потому что ну / думаю / ну не узбек не таджик точно / потому что они хорошие ребята / но чё то какие-то они вот такие / немножко // нет / эти то ещё нет // мне вот ребята которые строители / рассказывали / что гыт / вот (в)от с таджиками гыт можно работать // вот гыт о... о... от молдован отказались // (И39б).

Видно, что в речи обоих информантов полные формы частотных слов соседствуют с их аллегровыми вариантами и последние значительно преобладают у И39б, в речи которого встречаются максимально редуцированные формы, такие как гыт , чё , мя .

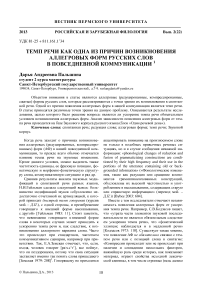

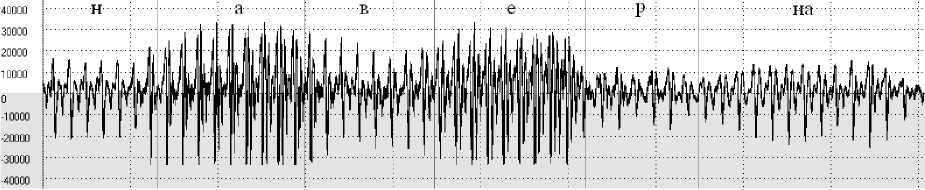

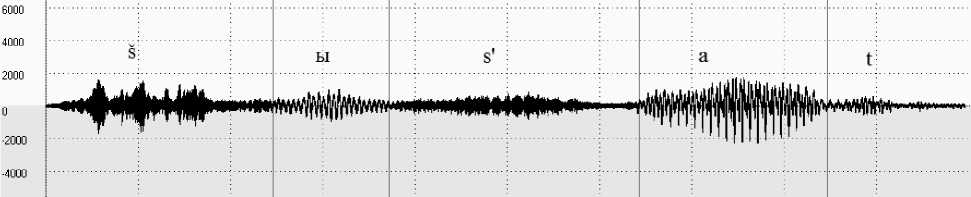

Таким образом, гипотеза о зависимости появления аллегровых форм от темпа речи подтвердилась. Действительно, при быстром темпе говорения отдельные речевые отрезки, слова редуцируются, искажаются до неузнаваемости, превращаясь в так называемые «аллегровые обрубки»4, ср. полную и аллегровую формы лексемы наверно в речи И40м и И39б соответственно:

Рис. 2. Аллегровая форма [нэ ^ н] (И39б)

|

На рис. 1 и 2 отражены крайние точки спектра |

/zdra C stut’i/ |

8% |

|

вариативности единицы, которая может предста- |

/dra C stut’i/ |

1% |

|

вать в речи во множестве своих фонетических |

/zdra C s’t’i/ |

5,3% |

|

обликов. Единица наверное , по данным исследо- |

/zdra C st’i/ |

2,6% |

|

вателя [Земская 1973: 122], может иметь до 10 |

Zdra C s’t’i/ |

18% |

|

различных произносительных вариантов: |

/dra C st’i/ |

5,3% |

|

[нав’э ^ рнъ], [наwэ ^ рнъ], [наэ ^ рнъ], [наэ ^ нъ], |

/zdra C s’t’/ |

1% |

|

[наэ ^ рн], [наа ^ н], [нъэ ^ н], [нан], [нэн], [на]. |

/zdra C st/ |

1% |

|

Обращение к Звуковому корпусу русского |

/dra C st/ |

4% |

|

языка выявило также границы фонетической ва- |

/ra C s’t’i/ |

2,6% |

|

риативности аллегровых форм. Проиллюстриро- |

/ra C st’/ |

1% |

|

вать спектр вариантов удобнее всего на материа- |

Другой группой единиц, обладающих широ- |

|

|

ле междометий, отличающихся высокой употре- |

кой вариативностью |

в нашей речи, являются |

|

бительностью и весьма нестабильным фонетиче- |

имена числительные |

( пятьдесят , шестьдесят , |

|

ским обликом. Так, междометие (этикетная фор- |

семьдесят и восемьдесят ). В спонтанной речи |

|

|

ма) пожалуйста в повседневной речи носителей |

обнаружилось 12 вариантов произнесения дан- |

|

|

русского языка представлено 8 различными зву- |

ной единицы: |

|

|

ковыми вариантами: |

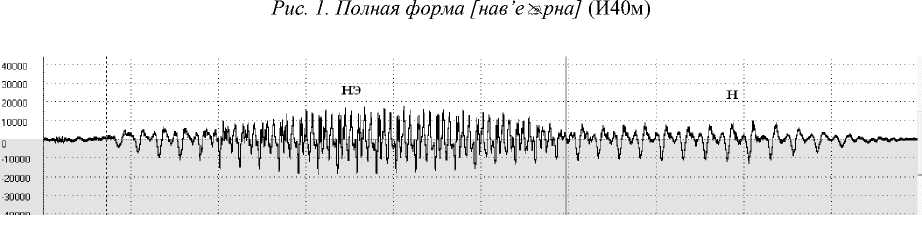

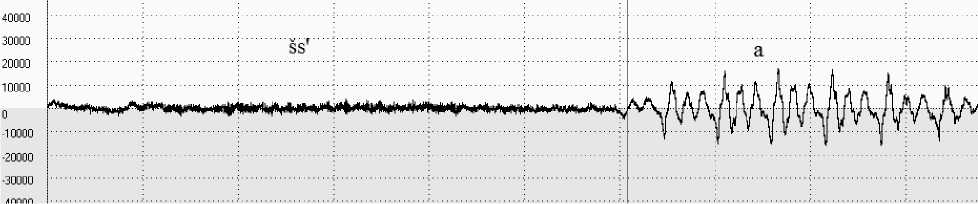

/sыz’d’is’a C t/ |

13% (см. рис.3) |

|

/paza C lusta/ 10,8% |

/sыd’is’a C tZ |

3% |

|

/pazaClsta/ 68,4% |

/sыz’is’a C t/ |

3% |

|

/paza C sta/ 10% |

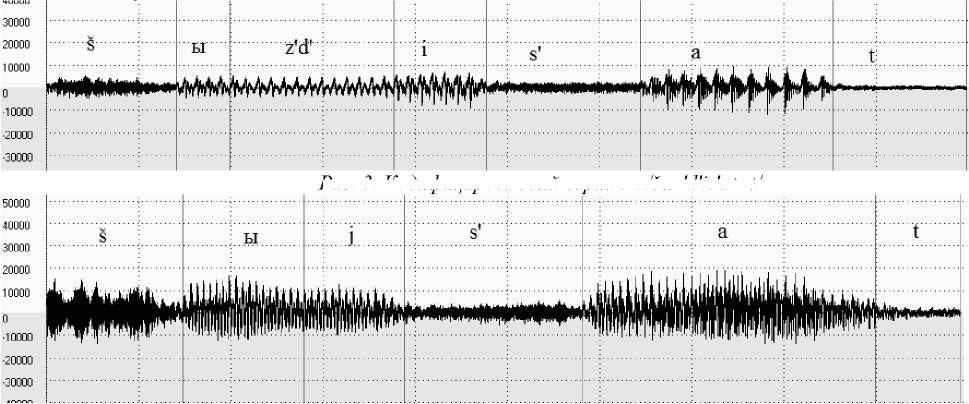

/sыis’a C t/, /sMjs’a C t/ 46% (см. рис.4) |

|

|

/pza C lsta/ 2,7% |

ZsMjs’a C / |

13% |

|

/ paza C ls/ 4,5% |

/sыs’a C t/ |

3% (см. рис.5) |

|

/paza C l/ 1% |

/ses’a C t/* |

3% |

|

/paza C s/ 2% |

Zsыsa C t/* |

3% |

|

/pza C st/ 1% |

/ss’a C t/ |

8% |

|

Наиболее частотной в речи носителей языка |

/s:’a C t/* |

3% |

|

оказалась АФ / paza ^ lsta / , а междометие здрав- |

/ss’a C / |

3% (см. рис. 6) |

|

ствуйте , которое имеет 12 произносительных |

Под звездочками ( |

*) указаны единичные про- |

|

вариантов, чаще реализуется в соответствии с |

изнесения, которые, |

вероятно, зависят от осо- |

|

кодифицированной нормой - /zdra ^ s-tvuj-t’t: : |

бенностей речи говорящего. |

|

/zdra C stvujt’i/

49,3%

Рис. 4. Редуцированный вариант/swjs'a ^ t/

Рис. 3. Кодифицированный вариант /sыz d is а Ы/

Рис. 5. Редуцированный вариант /sыs'a ^ t/

Рис. 6. Максимально редуцированный вариант /ss'a W

Две крайние точки этого спектра - полностью нормативный и кодифицированный варианты /sыz’d’is’a C t/ (всего 13% подобных реализаций) и редуцированные /ss’a C t/ (8 %) и /ss’a C Z (3%). При этом наиболее распространенной в нашей речи оказалась аллегровая форма Z Sbjs’a C tZ (43 %) - вариант, вовсе не отмеченный в орфоэпических словарях и справочниках5.

Несмотря на необычный фонетический облик единиц (см. рис. 2, 6), они понятны и легко узнаваемы в речи благодаря их частому употреблению и, следовательно, предсказуемости в конкретной коммуникативной ситуации. Иногда подобные формы закрепляются в нашей речи именно в своем аллегровом виде, становясь пол- ноценными единицами современного лексикона, и даже получают лексикографическое описание в толковых словарях русского языка (см., например, о проекте Словаря русской бытовой разговорной речи: [Богданова, Осьмак 2011; Осьмак 2012]).

Master’s Student

Saint-Petersburg State University

Список литературы Темп речи как одна из причин возникновения аллегровых форм русских слов в повседневной коммуникации

- Богданов С.И., Богданова Н.В., Гейльман Н.И., Овчаренко Е.Б. Спонтанные тексты разговорной речи в транскрипции: метод. разраб. по современному русскому языку. Л.: ЛГУ, филологический ф-т, 1983. Ч.1. 61 с.

- Богданов С.И., Богданова Н.В., Гейльман Н.И., Верхолетова Е.Ю. Спонтанные тексты разговорной речи в транскрипции: метод. разраб. по современному русскому языку. Л.: ЛГУ, филологический ф-т, 1984а. Ч.3. 48 с.

- Богданов С.И., Богданова Н.В., Гейльман Н.И., Пережогина Т.А. Спонтанные тексты разговорной речи в транскрипции: метод. разраб. по современному русскому языку. Л.: ЛГУ, филологический ф-т, 1984б. Ч.2. 49 с.

- Богданова Н.В., Осьмак Н.А. О некоторых лексических «открытиях» на материале русской спонтанной речи (корпусное исследование)//Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 25-29 мая 2011 г.)./гл. ред. А.Е.Кибрик. М.: Изд-во РГГУ, 2011. Вып.10(17). С.110-123.

- Вещикова И.А. Орфоэпия. Основы теории и прикладные аспекты. М.: Флинта: Наука, 2007. 312 с.

- Гейльман Н.И. Фонетические характеристики спонтанной речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале согласных): автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1983. 18 c.

- Герд А.С. Русская разговорная речь Заполярья: Мончегорск. Тексты. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. 43 с.

- Ерофеева Е.В. Норма: социопсихологический и статистический аспекты//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. Вып.4(16). С.60-65.

- Земская Е.А. Русская разговорная речь. М., 1973. 486 с.

- Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979. 240 c.

- Кодзасов С.В. Фонетический эллипсис в русской разговорной речи//Теоретические и экспериментальные исследования в области структурной и прикладной лингвистики/под общ. ред. В.А.Звегинцева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. С.109-133.

- Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного русского языка на материалах Национального корпуса русского языка. М., 2009. 1087 с.

- Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. 288 с.

- Осьмак Н.А. Новые значения старых слов (корпусное исследование на материале повседневной русской речи)//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2012. №1. С.12-17.

- Пальшина Д.А. Редуцированные формы русской речи: история и перспективы лексикографического описания. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2012. 147 с.

- Реформатский А.А. Компрессивно-аллегровая речь (в связи с ситуацией говорения)//Звуковой строй языка. М., 1979. С.244‑251.

- Степанова С.Б. Темп спонтанной русской речи (по материалам Звукового корпуса повседневного общения «Один речевой день»)//Язык и речевая деятельность. 2010-2011. Т.10-11. В честь Н.Д.Светозаровой. СПб., 2011. С.204-214.

- Фонетика спонтанной речи/отв. ред. Н.Д.Светозарова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 245 с.

- Юнаковская А.А. Разговорная речь носителей массовой городской культуры (на материале г. Омска): хрестоматия. М.: Языки славян. культур, 2007. 167 с.

- Bybee J. Mechanisms of Change in Grammaticization: The Role of Frequency//The Handbook of Historical Linguistics/B.D.Joseph and J.Janda (eds.). Oxford: Blackwell, 2003. P.602‑623.