Темп речи в свободной коммуникации: социолингвистический аспект

Автор: Метлова Виктория Андреевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.

Бесплатный доступ

Объектом внимания в статье является темп речи как неотъемлемый компонент индивидуальной характеристики конкретного говорящего и спонтанной речи в целом. Темпоральные характеристики являются важной частью анализа речи, поэтому они и стали объектом специального фонетического анализа. Темп речи определяет, насколько быстро или медленно произносятся слова и насколько они отчетливы и понятны для слушающего. Известно, что речевое поведение любого говорящего меняется в зависимости от того, с кем он говорит и в какой ситуации происходит разговор. Вопрос о том, от чего именно зависит смена «регистров общения», требует комплексного исследования как с точки зрения лингвистики, так и с психо- или социолингвистических позиций. В этом смысле интересно исследовать материал Звукового корпуса русского языка. В основу исследования легла гипотеза о варьировании темпа речи человека в зависимости от его социальной роли в конкретной коммуникативной ситуации. Под социальной ролью принято понимать модель поведения человека, ожидаемую от каждого члена социума, занимающего определенную социальную позицию. В статье представлены некоторые конкретные результаты анализа записей, полученных от двух информантов. Темпоральные характеристики речи одного из них заметно меняются в зависимости от того, с кем он говорит, характеристики другого остаются практически неизменными.

Спонтанная речь, повседневная коммуникация, темп речи, звуковой корпус (блок "один речевой день"), социолингвистический анализ речи

Короткий адрес: https://sciup.org/14729350

IDR: 14729350 | УДК: 81’342.4:

Текст научной статьи Темп речи в свободной коммуникации: социолингвистический аспект

Темп разных видов речи (чтения или спонтанного говорения) давно привлекает внимание лингвистов с нескольких точек зрения. «Исследование темпоральных характеристик речи возможно в разных аспектах. С одной стороны, изучают изменение скорости произнесения фрагментов звучащей речи (звуков, слогов, слов) в зависимости от позиции данного фрагмента в тексте, фразе, синтагме, слове или в зависимости от функциональной нагруженности данного речевого отрезка. В этом случае чаще фиксируют изменение длительности фрагмента: например, говорят о предпаузальном удлинении конечных слов в синтагме, о большей длительности гласных в абсолютном конце слов, о более высоком темпе произнесения семантически менее значимых отрезков и т. п.). С другой стороны, темп рассматривается как интегральная характеристика речи конкретного говорящего: один человек говорит быстрее, “тараторит”, у другого речь замедленная, с длительными паузами» [Степанова 2011: 204].

Темп речи , как известно, может рассчитываться по-разному. Обычно это количество речевых единиц (звуков, слогов, слов, синтагм) в единицу времени (минуту, секунду). Авторы предлагают различные способы соответствующих подсчетов. Так, по словам Н. Д. Светозаровой, о темпе речи можно судить двояким образом:

-

1) по среднему звучанию некоторой лингвистической единицы;

-

2) по количеству лингвистических единиц, появившихся в единицу времени [Светозарова 1988: 216].

Если говорить о тех лингвистических единицах, с помощью которых измеряют темп речи, то многие лингвисты выбирают количество слов в минуту. Если изучается изменение темпа речи внутри одного языка, то такой подход представляется вполне уместным (см., например: [Русская разговорная речь 1973; Фонетика спонтанной речи 1988]). Именно так, например, был подсчитан темп речи американских студенток в речи на русском языке для сравнения индивидуальных

характеристик их темпа [Метлова 2012, 2013]. Однако в дальнейшем было установлено, что самым эффективным является подсчет количества слогов в секунду как наиболее верного показателя для сравнения темпа речи американцев на родном (английском) и неродном (русском) языке. На это есть несколько причин:

-

1) в речи американцев, говорящих по-русски, присутствует большое количество оборванных, недоговоренных слов, которые было бы ошибочно не учитывать при подсчете темпа речи;

-

2) длина слов, измеренная в слогах, в русском и английском языках существенно различается.

Тем не менее не следует забывать о том, что в русском языке любая речевая цепь может рассматриваться как последовательность открытых слогов [Бондарко 1998: 21]. Когда же слог находится перед паузой и заканчивается согласным звуком, он, естественно, считается закрытым. В английском языке таким делением на слоги воспользоваться невозможно, так как английский слог не обеспечивается наличием в нем лишь одного гласного. Здесь может присутствовать как два, так и три гласных звука.

Разные исследователи приводят различные количественные показатели темпа речи. Но не следует забывать о том, что на восприятие темпа речи влияют как скорость артикулирования звуков, так и длительность звучания речи, что дает основания для различения двух видов темпа: общего (с включением пауз в общую длительность звучания монолога) и артикуляционного (когда учитывается лишь длительность звучания речи говорящего – без учета пауз).

С. Б. Степанова в своей статье приводит данные о средних характеристиках русской повседневной спонтанной речи, полученные на материале Звукового корпуса русского языка (ЗКРЯ) (блок «Один речевой день» – ОРД; см. о нем подробнее: [Степанова и др. 2008; Богданова и др. 2011]). Система подробного аннотирования звукового материала в корпусе ОРД позволила получить информацию о среднем артикуляционном темпе носителей русского языка. Темп считался по количеству слогов в секунду (сл/с). Средний темп говорящего оказался равным 5,31 cл/с. По наблюдениям автора, для разных информантов средний темп речи меняется от минимального – 3,6 сл/с до максимального – 6,7 сл/с, в зависимости от влияния возрастного и гендерного факторов [Степанова 2011: 206]. В этой же работе представлены данные о среднем темпе речи на других языках, чему посвящен со- ответствующий обзор статей [Verhoeven, De Pauw, Kloots 2004]2:

-

• в норвежском языке – 3,5–4,5 сл/с;

-

• в британском варианте английского языка – 3,16–5,33 сл/с;

-

• в северном стандартном голландском – 5,2 сл/с;

-

• во французском – 4,31 сл/с; 5,73 сл/с;

-

• в португальском Бразилии – 6,57 сл/с;

-

• в испанском – 7,81 сл/с.

По данным J. Laver, темп речи в американском варианте английского языка колеблется от 3,1 до 5,4 сл/с [Laver 1994: 541].

В ходе анализа русской речи С. Б. Степановой удалось выявить статистически значимое различие между средним темпом речи мужчин и женщин: первые говорят несколько быстрее (5,5 vs. 5,3 сл/с). Значимыми оказались различия в темпе речи информантов младшей и старшей возрастных групп (до и после 40 лет): с возрастом мы говорим медленнее: 6,1 vs. 5,3 сл/с, хотя и не достигаем медлительности темпа речи детей (3,9 сл./с). Были выявлены также различия в рассматриваемом отношении между информантами с разным уровнем речевой компетенции (УРК): оказалось, что быстрее говорят люди, которых эксперты отнесли к более низкому УРК. Что касается места жительства говорящего, то выяснилось, что петербуржцы говорят медленнее, чем жители других городов (см., напр.: [Богданова и др. 2011; Stepanova 2013]).

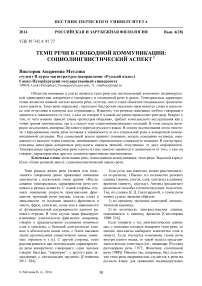

Кажется очевидным тот факт, что мы разговариваем по-разному с разными собеседниками (коммуникантами). На рис. 1 представлена схема, на которой видно, что темп речи выше в разговоре с друзьями, в непринужденной и дружеской обстановке, чем при общении на работе с коллегами [Stepanova 2013]. Однако представляется все же необходимым проверить эту гипотезу еще и относительно других участников диалога или коммуникативной ситуации, в которой находятся говорящие. Тем более что не всегда просто определить принадлежность коммуниканта к тому или иному типу (коллеги/друзья).

Таким образом, вопрос о влиянии социальных характеристик говорящего на темп его речи остается открытым, в связи с чем и было проведено настоящее исследование. Целью его стала проверка уже упомянутой гипотезы: темп речи варьируется в зависимости от социальной роли говорящего и коммуникативной ситуации, в которой он находится.

5,8

5,0

Друзья vs. Коллеги

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

□ Mean

□ Mean±SE

I Mean±1,96*SE

Друзья

Коллег

Рис. 1. Темп речи в зависимости от коммуникативной роли говорящего

Исследование проводилось на материале записей повседневной спонтанной речи носителей русского языка, представленном в Звуковом корпусе русского языка (блок ОРД). Особенностью этого корпуса является режим записи: разные люди живут один день с «диктофоном на шее» и записывают всю свою речевую продукцию. Все информанты относятся к различным социальным группам и имеют разный уровень образования: от среднего специального до высшего, в том числе с ученой степенью. Сферы их деятельности также разнообразны. По условиям эксперимента все его участники в обязательном порядке заполняют специальные социологические и психологические анкеты, а также описывают в «Дневнике речевого дня» своих собеседников и условия коммуникации.

На предварительном этапе исследования из состава информантов были выбраны двое мужчин: с быстрым и медленным темпом речи (S39б и S40м соответственно)3, оба – петербуржцы, мужчины, русские по национальности.

Информант S39 – 53 лет, относится к социальному классу рабочих, имеет неоконченное высшее образование, по специальности инженер по ядерным судовым установкам, но работал в момент записи его речевого дня фотографом.

Информант S40 – 40 лет, служащий, имеет высшее образование, по специальности врач-педиатр, в момент записи работал по специальности.

Выбор информантов был проведен с опорой на данные С. Б. Степановой, которые представляют количественные характеристики темпа русской спонтанной речи в целом и каждого информанта в блоке ОРД в частности [Степанова 2011]. Как уже говорилось выше, это исследование по- казало, что средний темп речи мужчин по всему материалу составляет 5,5 сл/с. Темп речи S39б равен 6,12 сл/с (существенно выше среднего), темп речи S40м – 4,26 сл/с (существенно ниже среднего).

Согласно данным, полученным при анализе материала спонтанной речи радиорепортажей в Лаборатории экспериментальной фонетики (ЛЭФ) ЛГУ (СПбГУ), типичный средний темп говорения равен 121 сл/мин [Фонетика спонтанной речи 1988: 217]. Что касается исследуемых информантов, то темп речи S39б составляет 167 сл/мин (опять-таки существенно выше среднего), а темп речи S40м – 109 сл/мин (существенно ниже среднего).

Кроме того, выбранные информанты относятся к одной (старшей) возрастной категории: 53 года и 40 лет. Считается, что примерную границу разделения информантов на возрастные категории можно провести в точке «40 лет»: «Возраст 35 лет для фламандцев и 45 для нидерландцев H. Quen называет “поворотным” – “tuning point”: от постепенно возрастающего темпа речи к снижающемуся» [Степанова 2011: 210].

На материале записей речевого дня этих же двух информантов проводилось еще одно исследование, связанное с поиском причин возникновения аллегровых (редуцированных) форм русских слов в повседневной коммуникации ( здрасьте , тыща , щас , грит и под.). Проверялась гипотеза о зависимости появления таких форм от темпа речи, которая впоследствии и подтвердилась. Действительно, при быстром темпе говорения отдельные речевые отрезки, целые слова редуцируются, искажаются порой до неузнаваемости, превращаясь в так называемые «ал-легровые обрубки» [Пальшина 2013].

В рамках настоящего исследования из речи обоих информантов в блоке ОРД были выбраны монологические высказывания (в рамках диалога или полилога) разной длительности, фрагменты их общения с разными людьми и в разных коммуникативных ситуациях. На этом материале был измерен и проанализирован артикуляторный темп. Приведем по три примера из речи каждого информанта, отражающих самые яркие темпоральные характеристики (см. рис. 2–7).

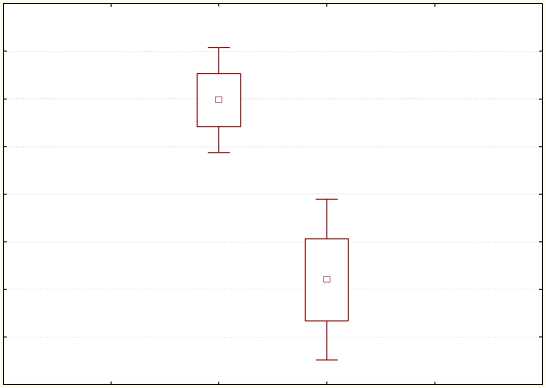

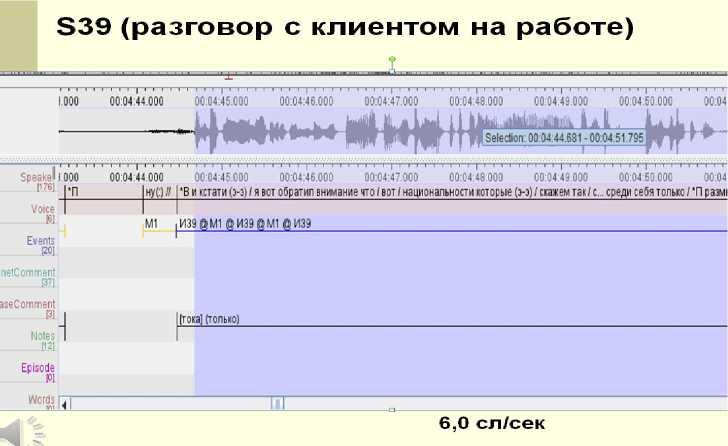

На рисунках представлены Print Screen лингвистической программы ELAN4. Эта программа является весьма удобной для представления многоуровневой разметки разнородного материала, хранит данные в удобном для их последующей автоматической обработки виде. Именно формат

ELAN принят за основной для разметки Звукового корпуса. В этой программе происходило аннотирование всех звуковых файлов.

На рис. 2 представлена реплика S39 из его разговора дома с женой. Беседа происходит в неформальной обстановке, с членом семьи. Речь в данном случае может быть в значительной степени «развязной». Подсчитанный темп речи информанта в данной коммуникативной ситуации составил 5,9 сл/с, что ниже его среднего темпа (6,12 сл/с) за весь речевой день.

На рис. 3 показана реплика S39 из разговора с клиентом на работе, т. е. в формальной обстановке; темп речи здесь несколько выше и составляет 6,0 сл/с, что опять-таки ниже среднего темпа данного говорящего.

Рис. 2. Реплика S39 из разговора дома с женой

Рис. 3. Реплика из разговора S39 с клиентом на работе

На рис. 4 – реплика из разговора S39 с коллегой-подругой, но на работе (в более или менее официальной обстановке); темп речи S39 здесь ещё выше – уже 6,1 сл/с, что практически равняется среднему за весь его речевой день. Стоит отметить, что в приведенном фрагменте было сложно определить коммуникативную роль говорящего, так как зачастую коллеги могут быть и друзьями, с которыми можно разговаривать на любые темы при разных обстоятельствах.

Таким образом, темп речи S39 в разных коммуникативных ситуациях и в общении с разными людьми существенно не меняется: срабатывает его «природная» особенность «быстроговоре-ния». С любыми людьми в любой обстановке он «тараторит». Возможно, это связано с тем, что его должность на работе (фотограф) и сама работа в принципе не подразумевают никакой осо- бенной дифференциации по статусу. Там нет как таковых ни начальников (по крайней мере, в рамках записанного речевого дня), ни подчиненных. Информант в любой обстановке чувствует себя свободно.

На следующем рис. 5 представлена реплика уже другого информанта – S40. Здесь мужчина разговаривает с мамой ребенка (пациента) на работе (напомним, что он врач-педиатр). Его речь намного медленнее речи всех мужчин по корпусу в целом (4,26 vs. 5,5 сл/с), а в данной ситуации еще и медленнее его средних данных за речевой день: 4,11 сл/с. Значит, на работе, в официальной обстановке, врач-педиатр тщательно продумывает, что ему нужно сказать своим пациентам (или их родителям), подбирает слова, все проговаривает – того требуют его должность и коммуникативная ситуация.

Рис. 4. Реплика из разговора S39 с коллегой-подругой на работе

Рис. 5. Реплика из разговора S40 с мамой пациента-ребёнка на работе

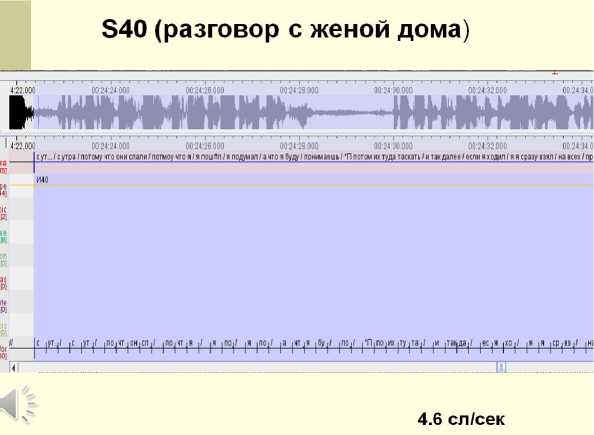

В разговоре с женой дома речь S40 становится намного быстрее, темп его речи составляет уже 4,6 сл/с (см. рис. 6), что, впрочем, по-прежнему ниже средних показателей мужской речи по всему корпусу (5,5 сл/с), хотя и выше собственного среднего темпа данного говорящего в течение речевого дня (4,26 сл/с).

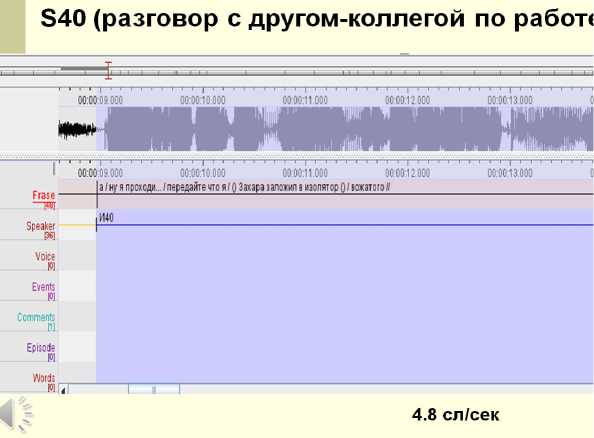

На рис. 7 видно, что в разговоре с другом-коллегой по работе речь S40 становится еще быстрее, но по-прежнему остается ниже средних показателей по всему корпусу (4,8 vs. 5,5 сл/с).

Рис. 6. Реплика из разговора S40 с женой дома

Рис. 7. Реплика из разговора S40 с другом-коллегой по работе

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что здесь срабатывает «природная особенность» говорящего, но уже его «медленно-говорение». Возможно, впрочем, что это связано с уровнем речевой компетенции говорящего: чем выше УРК, тем медленнее мы говорим (чтобы нас понимал собеседник). Большую часть времени S40 проводит на работе с пациентами, часто разговаривает с детьми, поэтому и говорит он медленно. Иными словами, темп речи S40 меняется: в официальной ситуации (с пациентами) он говорит медленнее, в неофициальной (дома) или же на работе, но с друзьями – быстрее.

Напомним, что информанты, чья речь стала объектом анализа, хотя и относятся в целом к одной, старшей возрастной группе носителей языка, но все же разного возраста: 53 vs 40. Согласно вышесказанному [Stepanova 2013] с возрастом мы говорим медленнее, между тем здесь обнаруживается противоположная ситуация: несмотря на то, что S39 несколько старше S40, говорит он значительно быстрее.

Что же касается уровня речевой компетенции, то наши данные подтверждают наблюдения С. Б. Степановой: мужчина с неоконченным высшим образованием, работающий фотографом, говорит существенно быстрее, чем информант с высшим образованием, работающий по специальности.

Помимо этого, следует обратить внимание не только на социологические, но и на психологические характеристики говорящих. Возможно, варьирование темпа речи зависит от типа личности. Психолингвистическая балансировка материала (ОРД) предполагает учет психологических характеристик информантов, прежде всего их экстравертности/интровертности (в основе дифференциации – психологический тест Г. Айзенка). S39 является типичным экстравертом, а S40 имеет смешанный тип личности (амбиверт). Однако психологические характеристики говорящих требуют отдельного исследования.

В заключение можно сделать вывод, что помимо всего прочего на темп речи влияют:

-

• коммуникативная ситуация, в которой находятся говорящий и его собеседник (официаль-ная/неофициальная), с учетом социальной принадлежности коммуникантов;

-

• коммуникативная роль говорящего, его отношения с собеседником (близкие / официальные / нейтральные).

Но не всегда это может быть ярко выражено (как в примерах с S39). В материале ОРД можно найти и примеры индивидуальных особенностей речи говорящего, что открывает богатые возможности для продолжения исследований в избранном направлении.

MA Student (“Russian language” specialization)

Список литературы Темп речи в свободной коммуникации: социолингвистический аспект

- Богданова Н. В., Степанова С. Б., Шерстинова Т. Ю. Звуковой корпус русского языка: новый подход к исследованию речи//Материалы международной научной конференции «Корпусная лингвистика -2011». СПб.: Филол. фак-т С.-Петерб. ун-та, 2011. С. 98-103

- Бондарко Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 276 с

- Метлова В. А. Темп речи на родном и неродном языках//Материалы XV Международной конференции студентов-филологов 20-27 апреля 2012 г.: тез. докл. СПб.: Филол. фак-т С.-Петерб. ун-та, 2012. С. 313-314

- Метлова В. А. I don’t know, что сказать, или о хезитациях в русской речи американцев//Актуальные проблемы современной науки: материалы науч. сессии «XV Невские чтения» 22-27 апреля 2013 г. СПб.: Невский институт языка и культуры, 2013. Вып. 1(4). С. 226-232

- Пальшина Д. А. Темп речи как одна из причин возникновения аллегровых форм русских слов в повседневной коммуникации//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 2(22). С. 18-24

- Русская разговорная речь/отв. ред. Е.А. Земская. М.: Наука, 1973. 486 с

- Степанова С. Б., Асиновский А. С., Богданова Н. В., Русакова М. В., Шерстинова Т. Ю. Звуковой корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день»: концепция и состояние функционирования//Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Вып. 7(14). По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (2008). М.: РГГУ, 2008. С. 488-494

- Фонетика спонтанной речи/отв. ред. Н. Д. Светозарова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 243 с

- Laver J. Principles of Phonetics. Cambridge University Press, 1994. P. 534-546

- Stepanova S. Speech rate as reflection of speaker’s social characteristics//Approaches to Slavic Interaction. Amsterdam, 2013. P. 117-129

- Verhoeven J., De Pauw G., Kloots H. Speech rate in a pluricentric language. A comparison between Dutch in Belgium and in Netherlands//Language and Speech. 2004. 47(3). P. 297-308