Темпоральный подход к оценке статуса региона в системе устойчивого развития

Автор: Шайдуллин А.К.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена инновационная методика оценки статуса региона в системе устойчивого развития, основанная на темпоральном подходе. Предложенная методология преодолевает ограничения традиционных подходов через интеграцию классических индикаторов с динамическими показателями, отражающими скорость и устойчивость регионального развития. На примере Приволжского федерального округа продемонстрировано применение авторской методики с расчетом коэффициента темпоральной эффективности и оценкой устойчивости показателей в рамках установленного «коридора». Разработанная многомерная матрица показателей позволяет не только фиксировать текущее состояние региональной системы, но и оценивать потенциал ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Особое внимание уделяется математическому аппарату, позволяющему идентифицировать динамические аспекты развития и прогнозировать критические точки бифуркации региональных систем. Автор обосновывает необходимость учета темпоральной составляющей в региональной политике и предлагает рекомендации по имплементации разработанной методики в практику стратегического планирования на региональном и федеральном уровнях. Результаты исследования могут быть использованы для формирования дифференцированной политики поддержки регионов с учетом не только их текущего статуса, но и траектории развития.

Устойчивое развитие, региональная экономика, темпоральный подход, коэффициент темпоральной эффективности, Приволжский федеральный округ, индикаторы устойчивого развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149148240

IDR: 149148240 | УДК: 332.1 | DOI: 10.24158/pep.2025.6.19

Текст научной статьи Темпоральный подход к оценке статуса региона в системе устойчивого развития

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия, ,

,

Введение . Устойчивое развитие регионов представляет собой одну из ключевых задач государственного управления в современных условиях. Однако существующие методологические подходы к оценке регионального развития зачастую не учитывают динамический характер процессов и ограничиваются анализом статических показателей, что не позволяет в полной мере оценить прогресс регионов в достижении стратегических целей.

Традиционные методики оценки регионального развития демонстрируют ряд существенных ограничений: они преимущественно фиксируют текущее состояние без учета скорости изменений (Белова, 2023; Бухвальд, 2019; Высоцкий, 2021), не позволяют оценить устойчивость положительной динамики, а также слабо интегрируют экологические, социальные и экономические аспекты развития в единую систему оценки. Указанное снижает точность стратегического планирования и эффективность управленческих решений на региональном уровне.

Цель настоящего исследования заключается в разработке и апробации комплексной методики оценки устойчивого развития регионов, основанной на темпоральном подходе, позволяющем учитывать не только достигнутые результаты, но и скорость, устойчивость и направленность изменений ключевых показателей.

Научная новизна исследования состоит в интеграции классических индикаторов устойчивого развития с инновационным блоком темпоральных показателей, что дает возможность оценить потенциал региональных систем к адаптации и долгосрочной устойчивости в условиях динамично меняющейся среды.

Результаты исследования имеют практическую значимость для формирования дифференцированной региональной политики, учитывающей как текущее состояние, так и динамику изменений ключевых показателей развития территорий.

Материалы и методы . Предлагаемая методика оценки статуса региона направлена на преодоление ограничений традиционных подходов через интеграцию классических показателей устойчивого развития и инновационного блока темпоральных индикаторов 1 . Она опирается на интеграцию системного, адаптивного, статического и динамического подходов анализа (Клейнер, 2007; Митяков, Митяков, 2014; Третьякова, Осипова, 2016; Егорова, Руденко, 2022), на «Рекомендации Конференции европейских статистиков для измерения устойчивого развития» 2 . Методология предполагает формирование комплексной системы оценки, включающей две группы индикаторов: 1) базовые индикаторы состояния экономической, социальной и экологической подсистем региона, соответствующие Целям устойчивого развития (ЦУР); 2) динамические индикаторы, отражающие скорость и устойчивость прогресса в достижении целевых показателей.

Первым этапом реализации предложенной методики стало создание матрицы показателей, служащей фундаментом для комплексной оценки устойчивого развития Приволжского федерального округа. Проведен детальный анализ стратегий экономического развития регионов, входящих в состав округа, что позволило идентифицировать базовые социально-экономические показатели, которые наиболее часто встречаются в стратегических документах и могут рассматриваться как консенсусные индикаторы регионального развития. Система показателей сформирована в соответствии с концепцией устойчивого развития, обеспечивающей сбалансированность экономической, социальной и экологической составляющих регионального развития. Выбранные показатели отражают прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) 3 и позволяют комплексно оценить статус региона.

Среди экологических показателей были проанализированы: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (ЦУР 11, 13, 15); сброс загрязненных сточных вод (ЦУР 6, 14, 15); доля утилизации отходов (ЦУР 11, 12, 15); площадь особо охраняемых природных территорий (ЦУР 15); затраты на охрану окружающей среды (ЦУР 13, 15, 17). В качестве социальных показателей исследованы: уровень безработицы (ЦУР 1, 8, 10); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (ЦУР 1, 8, 10); ввод в действие жилых домов (ЦУР 11); численность населения на одну больничную койку (ЦУР 3); численность студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (ЦУР 4); продолжительность жизни (ЦУР 3); коэффициент демографической нагрузки (ЦУР 3, 8, 10). В качестве экономических показателей проанализированы: валовой региональный продукт (ЦУР 8, 9); валовой региональный продукт на душу населения (ЦУР 1, 8, 10); индекс промышленного производства (ЦУР 8, 9); объем инвестиций в основной капитал (ЦУР 8, 9, 17); уровень инно- вационной активности организаций (ЦУР 9); производительность труда (ЦУР 8, 9); экспорт (ЦУР 8, 17); доля экспорта в ВРП (ЦУР 8, 17); уровень диверсификации экономики (ЦУР 8, 9). Именно данные показатели встречаются в стратегиях социально-экономического развития и признаны всеми регионами, как ключевые.

В исследовании применен коэффициент темпоральной эффективности (КТЭ), позволяющий оценивать не только достигнутые результаты, но и скорость движения региона к целевым показателям 1 . Математическая формализация коэффициента представлена формулой:

КТЭ = (Pcurrent - Pbase) / (Ptarget - Pbase) × (Ttotal/Tspent), где Pcurrent – текущее значение показателя;

Pbase – базовое значение (год начала анализа);

Ptarget – целевое значение к 2030 г.;

Ttotal – общий период достижения цели (количество лет);

Tspent – прошедший период (на момент исследования).

Для оценки устойчивости показателей применяется концепция «коридора устойчивости» с границами ± 15 % от трендового значения. Данный показатель «коридора устойчивости» применяется ключевыми международными организациями в области устойчивого развития (в отчетах Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития. Регион считается устойчивым, если колебания показателей не превышают этих границ. Расчет «коридора устойчивости» базируется на определении коэффициента вариации (CV) по формуле:

CV = (σ / x̄) × 100 %, где σ – среднеквадратическое отклонение фактических значений от трендовых;

x̄ – среднее значение показателя за весь период.

Верхняя и нижняя границы коридора устойчивости рассчитываются следующим образом:

Верхняя граница = Трендовое значение + (Трендовое значение × 0,15).

Нижняя граница = Трендовое значение – (Трендовое значение × 0,15)

Исследование проводилось на материалах 14 регионов Приволжского федерального округа с использованием данных Федеральной службы государственной статистики за период 2017–2023 гг. и стратегических документов регионального развития с прогнозными показателями до 2030 г.

Результаты . На основе предложенной методологии был проведен комплексный анализ экологических, социальных и экономических показателей регионов Приволжского федерального округа, статистический учет по которым ведется Росстатом. Для каждого показателя рассчитан коэффициент темпоральной эффективности (КТЭ), построен «коридор устойчивости» и определена степень устойчивости региональных систем (табл. 1).

По результатам анализа экологических показателей (выбросы в атмосферу, сброс сточных вод, утилизация отходов, площадь особо охраняемых природных территорий, затраты на экологию) выявлено, что большинство регионов Приволжского федерального округа демонстрируют отрицательные или низкие значения КТЭ по показателю выбросов в атмосферу, что указывает на недостаточные темпы снижения выбросов для достижения целевых показателей к 2030 г. Критическая ситуация наблюдается в Республике Марий Эл (КТЭ = –7,77), Республике Татарстан (КТЭ = –3,96) и Республике Башкортостан (КТЭ = –3,02). Наиболее благоприятная ситуация в Оренбургской области (КТЭ = 1,53) и Самарской области (КТЭ = 1,19).

Ситуация со сбросом загрязненных сточных вод выглядит более позитивно: большинство регионов (9 из 14) имеют положительные значения КТЭ, а 7 регионов показывают КТЭ > 1, что свидетельствует об опережающих темпах снижения загрязнения водных объектов. Лидерами являются Пермский край (КТЭ = 2,25), Республика Мордовия (КТЭ = 2,15) и Республика Марий Эл (КТЭ = 2,04). Критическая ситуация наблюдается в Саратовской области (КТЭ = –200,00).

Показатель утилизации отходов характеризуется значительной нестабильностью – только 5 из 14 регионов демонстрируют устойчивость в заданном коридоре. При этом 8 регионов имеют положительные значения КТЭ, а 4 из них – КТЭ > 1. Лидерами являются Республика Марий Эл (КТЭ = 1,72), Пермский край (КТЭ = 1,67) и Кировская область (КТЭ = 1,57).

Площадь особо охраняемых природных территорий демонстрирует наибольшую устойчивость среди всех экологических индикаторов – 13 из 14 регионов показывают стабильность в пределах коридора ± 15 %. Наиболее благоприятная ситуация в Саратовской области (КТЭ = 2,18), Кировской области (КТЭ = 1,94) и Оренбургской области (КТЭ = 1,82).

По затратам на охрану окружающей среды большинство регионов (12 из 14) показывают положительные значения КТЭ, причем 7 регионов имеют КТЭ > 1.

Лидерами являются Пермский край (КТЭ = 1,60), Республика Марий Эл (КТЭ = 1,37) и Нижегородская область (КТЭ = 1,13).

Таблица 1 – Расчет коэффициента темпоральной эффективности и оценка устойчивости экологических показателей1,2

Table 1 – Calculation of the Coefficient of Temporal Efficiency and Assessment of Sustainability of Environmental Indicators

|

Выбросы в атмосферу |

Сброс сточных вод |

Утилизация отходов |

Площадь особо охраняемых природных территорий |

Затраты на экологию |

||||

|

КТЭ |

устойчивость |

КТЭ |

устойчивость |

КТЭ 1 устойчивость |

КТЭ |

устойчивость |

КТЭ у |

стойчивость |

|

Республика Башкортостан |

||||||||

|

–3,02 |

Нет |

1,35 |

Да \ |

0,47 П Нет |

–0,75 |

Да |

0,56 |

Нет |

|

Республика Марий Эл |

||||||||

|

–7,77 |

Нет |

2,04 |

Нет \ |

1,72 П Нет |

–0,36 |

Да |

1,37 |

Да |

|

Республика Мордовия |

||||||||

|

–1,25 |

Нет |

2,15 |

Да \ |

1,27 П Нет |

–0,12 |

Да |

0,31 |

Нет |

|

Республика Татарстан |

||||||||

|

–3,96 |

Нет |

1,86 |

Да \ |

–0,53П Нет |

1,78 |

Да |

0,25 |

Нет |

|

Удмуртская Республика |

||||||||

|

–1,16 |

Нет |

1,54 |

Да \ |

–0,01П Нет |

0,26 |

Да |

1,07 |

Да |

|

Чувашская Республика |

||||||||

|

0,98 |

Нет |

–3,00 |

Нет \ |

0,57 П Нет |

–0,08 |

Да |

0,42 |

Да |

|

Пермский край |

||||||||

|

0,76 |

Да |

2,25 |

Да \ |

1,67 □ Да |

1,32 |

Да |

1,60 |

Да |

|

Кировская область |

||||||||

|

0,60 |

Да |

0,38 |

Нет \ |

1,57 □ Да |

1,94 |

Да |

1,12 |

Да |

|

Нижегородская область |

||||||||

|

0,82 |

Нет |

0,94 |

Нет \ |

0,80 П Нет |

0,90 |

Да |

1,13 |

Нет |

|

Оренбургская область |

||||||||

|

1,53 |

Да |

0,82 |

Да \ |

0,77 П Нет |

1,82 |

Да |

0,16 |

Нет |

|

Пензенская область |

||||||||

|

–0,22 |

Нет |

–2,75 |

Нет \ |

0,83 □ Да |

0,31 |

Да |

0,65 |

Да |

|

Самарская область |

||||||||

|

1,19 |

Да |

1,04 |

Да \ |

0,90 □ Да |

0,57 |

Да |

0,98 |

Да |

|

Саратовская область |

||||||||

|

–2,34 |

Нет |

–200,00 |

Нет \ |

0,24 П Нет |

2,18 |

Да |

0,24 |

Да |

|

Ульяновская область |

||||||||

|

0,92 |

Да |

1,19 |

Да \ |

–0,65П Нет |

–0,10 |

Нет |

0,65 |

Да |

|

ПФО в целом |

||||||||

|

0,65 |

Да |

1,54 |

Да \ |

0,86 П Нет |

0,72 |

Да |

1,04 |

Да |

Анализ социальных показателей (уровень безработицы, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, ввод в действие жилых домов, численность населения на больничную койку, численность студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, продолжительность жизни, коэффициент демографической нагрузки) показал неустойчивость по ряду показателей (табл. 2).

Так, анализ показателя уровня безработицы демонстрирует преимущественно положительную динамику во всех регионах Приволжского федерального округа. Все субъекты имеют положительные значения КТЭ, причем 9 из них – КТЭ > 1. Наиболее высокие показатели отмечаются в Республике Башкортостан (КТЭ = 1,87), Нижегородской области (КТЭ = 1,83), Удмуртской Республике и Чувашской Республике (КТЭ = 1,75).

По среднемесячной заработной плате все регионы демонстрируют положительные значения КТЭ. Только 2 региона имеют КТЭ > 1 – Чувашская Республика (КТЭ = 1,12) и Республика Татарстан (КТЭ = 1,10).

-

1 Составлено автором.

-

2 Устойчивость определена на основе попадания фактических значений в «коридор устойчивости» (± 15 % от трендовых значений). Для каждого показателя был построен линейный тренд методом наименьших квадратов и определены границы коридора. «Да» означает, что значения показателя находятся в пределах «коридора устойчивости» для большинства рассматриваемых лет; «Нет» – значения выходят за его границы.

По устойчивости этот показатель является наиболее стабильным – все 14 регионов демонстрируют устойчивость в пределах коридора ± 15 %.

Показатель ввода в действие жилых домов демонстрирует смешанную картину. Из 14 регионов 13 имеют положительные значения КТЭ, при этом только 2 региона показывают КТЭ > 1 – Удмуртская Республика (КТЭ = 1,78) и Пермский край (КТЭ = 1,35). Отрицательное значение КТЭ наблюдается только в Ульяновской области (КТЭ = –0,66).

По показателю численности населения на одну больничную койку все регионы Приволжского федерального округа имеют положительные значения КТЭ, только 2 региона показывают КТЭ > 1 – Кировская и Нижегородская области (КТЭ = 1,25). По устойчивости данного показателя 7 из 14 регионов демонстрируют стабильность.

Ситуация с показателем численности студентов неоднородна. Большинство регионов (11 из 14) имеют положительные значения КТЭ, но ни один регион не показывает КТЭ > 1. Три региона демонстрируют отрицательные значения КТЭ – Кировская область (КТЭ = –0,51), Оренбургская область (КТЭ = –0,36) и Пензенская область (КТЭ = –0,17).

Таблица 2 – Расчет коэффициента темпоральной эффективности и оценка устойчивости социальных показателей 1

Table 2 – Calculation of the Coefficient of Temporal Efficiency and Assessment of Sustainability of Social Indicators

|

3 Z к Ж о 2 я ? а >» со ф 10 |

ГТ- 5 5 я К CD J I I ” О ф t ь 5 втмЮег ® S S Е ° л Я я ф 2 2 О |

О и 4 11 с; |

= g g s О СП s Z У |

2 L| 10 СП Z |

J я 3 i I J а о.” q 5 q о s s =: |

J3 о ж = о о |

i о fl- а я S 1 ф d |

||||||

|

О |

1— о о со >S О 1— о |

о о 1— |

О |

1— о о |

о |

о о со о О' |

1— о о со о о |

о |

1— о о со о 1— о |

о |

1— о о со о 1— о |

||

|

Республика Башкортостан |

|||||||||||||

|

1,34 |

Да |

0,88 |

Да |

0,83 |

Да |

0,94 |

Да |

0,45 |

Да |

0,25 |

] Да |

] 0,6 |

Да |

|

Республика Марий Эл |

|||||||||||||

|

0,75 |

Нет |

0,92 |

Да |

0,75 |

Нет |

0,42 |

Да |

0,1 |

Нет |

–0,05 |

Нет |

0,51 |

Да |

|

Республика Мордовия |

|||||||||||||

|

0,77 |

Да |

0,85 |

Да |

0,65 |

Да \ |

0,64 |

Да |

0,22 |

Да |

0,08 |

Да |

0,35 |

Да |

|

Республика Татарстан |

|||||||||||||

|

0,7 |

Да |

0,93 |

Да |

0,78 |

Да \ |

0,38 |

Да 1 |

0,18 |

Да |

0,18 |

Да |

0,52 |

Да |

|

Удмуртская Республика |

|||||||||||||

|

0,86 |

Да |

0,8 |

Нет |

1,58 |

Нет \ |

0,25 |

Нет |

–1,05 |

Нет |

0,06 |

Нет |

0,53 |

Да |

|

Чувашская Республика |

|||||||||||||

|

0,89 |

Да |

1,04 |

Да |

0,68 |

Нет 1 |

0,36 |

Да 1 |

0,81 |

Да |

0,07 |

Да |

0,28 |

Нет |

|

Пермский край |

|||||||||||||

|

0,8 |

Да |

0,84 |

Да |

1,05 |

Нет \ |

0,87 |

Да 1 |

0,21 |

Да |

0,03 |

Нет |

0,51 |

Да |

|

Кировская область |

|||||||||||||

|

0,77 |

Нет |

0,88 |

Да |

0,68 |

Да \ |

–0,86 |

Да 1 |

–2,35 |

Нет |

–0,15 |

Нет |

0,54 |

Да |

|

Нижегородская область |

|||||||||||||

|

0,92 |

Да |

0,81 |

Нет |

0,81 |

Да \ |

–0,71 |

Нет |

0,76 |

Да |

0,04 |

Да |

0,48 |

Да |

|

Оренбургская область |

|||||||||||||

|

0,83 |

Да |

0,89 |

Да |

0,72 |

Нет \ |

0,63 |

Да |

–0,6 |

Нет |

0,04 |

Нет |

0,54 |

Да |

|

Пензенская область |

|||||||||||||

|

0,77 |

Нет |

0,82 |

Да |

0,64 |

Да \ |

–1,92 |

Да |

0,18 |

Да 1 |

–0,19 |

Нет |

0,57 |

Да |

|

Самарская область |

|||||||||||||

|

0,88 |

Да |

0,87 |

Да |

0,39 |

Нет \ |

0,33 |

Да 1 |

0,56 |

Да 1 |

0,15 |

Да |

0,58 |

Да |

|

Саратовская область |

|||||||||||||

|

0,8 |

Да |

0,91 |

Да |

–0,15 |

Нет \ |

0,53 |

Да 1 |

0,12 |

Нет |

0,08 |

Да |

0,64 |

Да |

|

Ульяновская область |

|||||||||||||

|

0,76 |

Нет |

0,88 |

Да |

–2,52 1 |

Нет 1 |

–0,47 |

Да |

0,28 1 |

Да 1 |

–0,07 |

Нет |

0,41 |

Нет |

|

ПФО в целом |

|||||||||||||

|

0,82 |

Да |

0,88 |

Да |

0,77 1 |

Да 1 |

0,46 |

Да 1 |

0,35 1 |

Да 1 |

0,09 1 |

Да 1 |

0,52 1 |

Да |

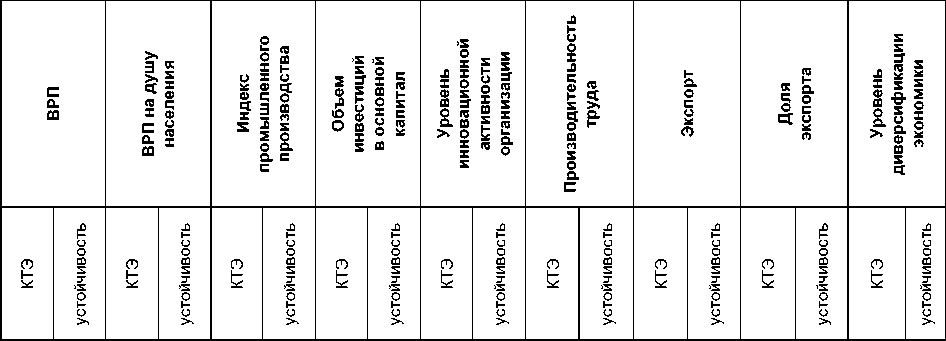

Анализ экономических показателей регионов Приволжского федерального округа (валовой региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения, индекс промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал, уровень инновационной активности организации, производительность труда, экспорт, доля экспорта, уровень диверсификации экономики) на основе коэффициента темпоральной эффективности (КТЭ) выявил значительную неоднородность в экономическом развитии субъектов макрорегиона (табл. 3).

Таблица 3 – Расчет коэффициента темпоральной эффективности и оценка устойчивости экономических показателей

Table 3 – Calculation of the Coefficient of Temporal Efficiency and Assessment of Sustainability of Economic Indicators

Республика Башкортостан

|

0,83 |

Да |

0,83 |

Да 0,83 |

Да |

0,76 |

Да п 0,48 и Нети 0,28 Нет –0,15 Нет 0,18 Нет 0,74 Да |

|

Республика Марий Эл |

||||||

|

1,27 |

Да |

1,27 |

Да 0,91 |

Нет |

0,82 |

Да“I 0,93“I Нет“1 0,63 Нет 0,62 Нет 0,74 Нет 0,43 Нет |

|

Республика Мордовия |

||||||

|

1,15 |

Да |

1,15 |

Да 1,05 |

Да |

0,64 |

Нет \ 0,80п Дап 0,52 Нет 1,25 Да 1,21 Да –0,57 Нет |

|

Республика Татарстан |

||||||

|

0,97 |

Да |

0,94 |

Да 0,65 |

Да |

0,89 |

Дап 0,86п Нет и 0,83 Да 0,73 Нет 0,28 Нет 0,35 Нет |

|

Удмуртская Республика |

||||||

|

0,89 |

Да |

1,06 |

Да 0,92 |

Нет |

0,73 |

Дап 0,31“1 Нет и 0,42 Нет 0,51 Нет 0,40 Нет 0,39 Нет |

|

Чувашская Республика |

||||||

|

1,46 |

Да |

1,46 |

Да 1,37 |

Нет |

0,95 |

Нет“1 0,27“I Нет п 1,02 Да 1,34 Да 1,12 Да –0,71 Нет |

|

Пермский край |

||||||

|

0,78 |

Да |

0,78 |

Да 0,78 |

Да |

0,81 |

Да□ 0,62 ] Да□ 0,24 Нет 1,11 Да 0,94 Да 0,59 Да |

|

Кировская область |

||||||

|

0,92 |

Да |

0,89 |

Да 0,89 |

Да |

0,68 |

Да□ 0,50] Да□ 0,93 Да 1,23 Да 1,28 Да 0,20 Да |

|

Нижегородская область |

||||||

|

1,09 |

Да |

1,02 |

Да 1,02 |

Да |

1,06 |

Да□ 0,38и Да□ 0,84 Да 1,04 □ Да□ 1,13 □ Да□ 0,46 □ Да |

|

Оренбургская область |

||||||

|

0,85 |

Да |

0,91 |

Да 0,74 |

Да |

0,72 |

Дап 0,43“1 Дап 0,66 Да 0,62“1 Нетп 0,48п Нетп 0,75п Да |

|

Пензенская область |

||||||

|

0,94 |

Да |

0,98 |

Да 1,13 |

Да |

0,65 |

Дап –0,151 Нети 0,87 Нет 0,72и Нетп 0,64и Нети 0,63и Да |

|

Самарская область |

||||||

|

0,87 |

Да |

0,87 |

Да 0,87 |

Нет |

0,78 |

Дап 1,23 и Дап 0,31 Нет 0,411 Нет и 0,231 Нет и –2,051 Нет |

|

Саратовская область |

||||||

|

1,08 |

Да |

1,12 |

Да 1,01 |

Да |

0,92 |

Нет и 0,47“1 Нети 0,53 Нет 1,36и Да п 1,23и Дап 0,38и Нет |

|

Ульяновская область |

||||||

|

1,23 |

Да |

1,23 |

Да 0,95 |

Нет |

0,69 |

Дап 0,66“1 Нети 0,41 Нет 0,48и Нет п 0,42и Нет п 0,35и Да |

|

ПФО в целом |

||||||

|

0,94 |

Да |

0,94 |

Да 0,94 |

Да |

0,85 |

Да □ 0,58] Да □ 0,61 Да □ 0,83 □ Да □ 0,68и Да □ 0,40и Да |

Так, в отношении ВРП и ВРП на душу населения лидерами с наиболее высоким КТЭ стали Чувашская Республика (1,46), Республика Марий Эл (1,27) и Ульяновская область (1,23), в то время как регионы с наименьшими значениями КТЭ включают Пермский край (0,78) и Республику Башкортостан (0,83). Примечательно, что все регионы демонстрируют устойчивость по данному показателю, что свидетельствует о стабильной динамике роста валового продукта и подушевого благосостояния. При анализе индекса промышленного производства наибольший КТЭ продемонстрировали Чувашская Республика (1,37), Пензенская область (1,13) и Республика Мордовия

(1,05), а наименьшие значения были зафиксированы в Республике Татарстан (0,65) и Оренбургской области (0,74). При этом пять регионов (Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Самарская область, Ульяновская область) демонстрируют неустойчивость данного показателя. В области объема инвестиций в основной капитал лидером является Нижегородская область (КТЭ = 1,06). Близки к среднему значению Чувашская Республика (0,95) и Саратовская область (0,92), в то время как наименьшие значения КТЭ наблюдаются в Республике Мордовия (0,64) и Пензенской области (0,65). Неустойчивость инвестиционной активности наблюдается в Республике Мордовия, Чувашской Республике и Саратовской области.

По уровню инновационной активности организаций наивысший показатель имеет Самарская область (1,23), высокие значения демонстрируют Республика Марий Эл (0,93) и Республика Татарстан (0,86). Критически низкие показатели отмечены в Пензенской области (-0,15) и Чувашской Республике (0,27). Устойчивость инновационной активности наблюдается только в 6 из 14 регионов, что отражает значительную волатильность инновационных процессов в макрорегионе.

Анализ производительности труда выявил лидерство Чувашской Республики (КТЭ = 1,02), высокие показатели продемонстрировали Кировская область (0,93) и Пензенская область (0,87), в то время как наименьшие значения зафиксированы в Пермском крае (0,24) и Республике Башкортостан (0,28). Устойчивость по данному показателю наблюдается только в 6 из 14 регионов.

В сфере экспорта и доли экспорта наиболее высокие показатели по экспорту демонстрируют Саратовская область (1,36) и Чувашская Республика (1,34), а Республика Башкортостан имеет отрицательное значение КТЭ по экспорту (-0,15). Лидерами по доле экспорта являются Кировская область (1,28) и Республика Мордовия (1,21). Устойчивость экспортных показателей наблюдается только в 6 из 14 регионов.

Уровень диверсификации экономики наиболее высок в Оренбургской области (0,75) и Республике Башкортостан (0,74), в то время как отрицательные значения КТЭ наблюдаются в Самарской области (–2,05) и Чувашской Республике (–0,71). Устойчивость по данному показателю демонстрируют только 7 из 14 регионов.

В целом по Приволжскому федеральному округу коэффициент темпоральной эффективности по всем экономическим показателям имеет положительные значения, что свидетельствует об общей позитивной динамике развития макрорегиона. Наиболее высокие значения КТЭ наблюдаются по показателям ВРП, ВРП на душу населения и индексу промышленного производства (0,94), что говорит о стабильном экономическом росте округа. Наименьшие значения КТЭ зафиксированы по уровню диверсификации экономики (0,40) и уровню инновационной активности организаций (0,58), что указывает на необходимость усиления работы в направлении диверсификации экономической деятельности и стимулирования инновационной активности предприятий.

На основе комплексного анализа экологических, социальных и экономических показателей регионы Приволжского федерального округа были классифицированы на четыре группы. К регионам опережающего развития (КТЭ > 0,8) относятся Пермский край, Нижегородская область и Республика Татарстан. Регионы равномерного развития (0,4 ≤ КТЭ ≤ 0,8) включают Кировскую, Оренбургскую области и Республику Мордовия. К регионам отстающего развития (0 ≤ КТЭ < 0,4) относятся Самарская область, Чувашская Республика, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика. Регионы регрессивного развития (КТЭ < 0) представлены Саратовской областью, Ульяновской областью, Республикой Марий Эл и Пензенской областью.

Заключение . Проведенный анализ устойчивого развития регионов Приволжского федерального округа на основе темпорального подхода позволяет сделать следующие комплексные выводы. В экономической сфере наблюдается значительная дифференциация регионов по динамике развития, что требует дифференцированного подхода к формированию региональной политики. Большинство территорий демонстрируют устойчивый рост ВРП и ВРП на душу населения, однако по другим экономическим показателям (инновационная активность, производительность труда, экспорт, диверсификация) отмечается существенная нестабильность. В социальной сфере выявлена позитивная динамика по большинству показателей, особенно в области снижения безработицы и роста заработной платы. Однако наблюдаются проблемы с устойчивостью показателей, связанных с демографией, образованием и здравоохранением, что требует особого внимания в региональной социальной политике. В экологической сфере отмечена неоднородная картина: при улучшении ситуации с особо охраняемыми природными территориями и сбросом сточных вод, многие регионы демонстрируют недостаточные темпы снижения выбросов в атмосферу и низкую устойчивость показателей утилизации отходов. Повышение экологической ответственности должно стать приоритетным направлением развития для большинства субъектов округа.

Разработанная в исследовании классификация регионов и их разделение на четыре группы (опережающего, равномерного, отстающего и регрессивного развития) обеспечивает основу для формирования дифференцированной региональной политики, направленной на сбалансированное развитие всех трех составляющих устойчивого развития – экономической, социальной и экологической. Такой подход способствует сокращению межрегиональных диспропорций и повышению комплексной устойчивости макрорегиона в целом. Применение темпорального подхода позволило выявить не только текущее состояние, но и динамику изменений ключевых показателей во всех трех сферах устойчивого развития, что дает возможность более точно определить приоритетные направления региональной политики с учетом долгосрочных перспектив и вызовов.

Однако отметим, что проведенное в настоящей работе исследование имеет определенные ограничения, которые следует учитывать при интерпретации полученных результатов. Прежде всего, необходимо отметить, что полнота и точность исходных данных, используемых для расчета интегрального индекса устойчивого развития, могут оказывать существенное влияние на конечные выводы. Поскольку не все аспекты регионального развития в равной степени обеспечены статистическим наблюдением, отдельные важные параметры могли остаться за рамками анализа, что может привести к некоторой односторонности выводов. Кроме того, использованный методологический подход не учитывает в полной мере неформальные институциональные факторы, влияющие на развитие регионов, такие как качество управления, инвестиционный климат и предпринимательская культура, которые сложно поддаются формализованной оценке.