Тенденции формирования денежных доходов населения России: региональный анализ

Автор: Чистова Е.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 5-2 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен региональный анализ тенденций формирования денежных доходов населения России в условиях изменения макроэкономической ситуации (в том числе кризисы 2008 г. и 2014 г.). В статье отмечены тенденции в дифференциации населения по доходам. Рассмотрена структура денежных доходов населения и ее трансформация по федеральным округам РФ. Выявлены тенденции в уровне заработной плате и социальных выплат населения по регионам России. Раскрыто влияние мер, направленных на повышение минимальной заработной платы и оплаты труда в бюджетной сфере. Рассматриваются проблемы развития пенсионной системы в России. В статье обосновывается вывод о сокращении возможностей для устойчивого развития за счет диверсификации источников доходов населения.

Денежные доходы, неравенство доходов, структура доходов, оплата труда, социальные выплаты

Короткий адрес: https://sciup.org/140120062

IDR: 140120062

Текст научной статьи Тенденции формирования денежных доходов населения России: региональный анализ

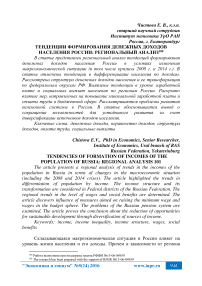

Складывающаяся макроэкономическая ситуация в России влияет на уровень жизни населения и его доходы. Причем в зависимости от региона степень этого влияния отличается. Повышение цен на углеводородное сырье в начале 2000-х гг. отчасти способствовало восстановлению экономического роста, что привело к существенному увеличению доходов населения. За 2000-2015 гг. среднедушевые денежные доходы населения увеличились с 2281,1 руб. до 30311 руб., т.е. в 13,3 раза (рис. 1). Наиболее сильный рост доходов произошел в Южном федеральном округе, где сказался эффект «низкого старта». По данным 2015 г. этот разрыв сократился и составил 10,7%. В процессе экономического развития выросли не только доходы населения, но и дифференциация населения по доходам. В среднем по России за 2000-2014 гг. она увеличилась с 13,9 до 16,0 раз. После 2008 г. происходит сокращение данных диспропорций. Именно в период финансового кризиса 2008-2009 гг. Правительство РФ разработало и реализовало ряд антикризисных мер, целью которых было предотвращение роста бедности и которые были направлены на рост минимальной оплаты труда и пенсий. Доходы населения в период этого кризиса росли преимущественно за счет роста социальных трансфертов населению. К 2014 г. наибольший разрыв между денежными доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения достиг в городах федерального значения и нефтегазовых регионах.

■ Российская Федерация

■ Центральный ФО

■ Северо-Западный ФО

■ Южный ФО

■ Северо-Кавказский ФО

■ Приволжский ФО

■ Уральский ФО

■ Сибирский ФО

■ Дальневосточный ФО

Крымский ФО

Источник: Росстат.

Рис. 1 – Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

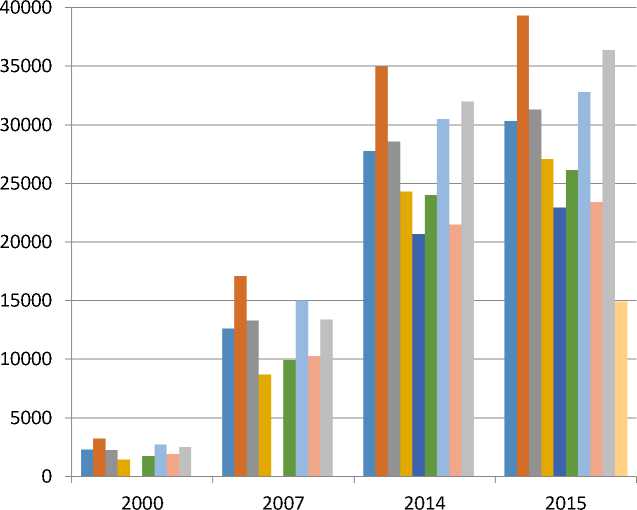

В период быстрого роста российской экономики (2003–2007 гг.) отмечены наиболее высокие значения реальных денежных доходов населения, особенно в субъектах Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов (рисунок 2). В кризисный 2008 г. впервые с 1999 г. было зафиксировано падение реальных доходов (на 11%), хотя уже в

2009 г. оно было полностью компенсировано, и тенденция роста доходов продолжилась до 2014 г., но с более низкими темпами. В 2015 г. уже во всех федеральных округах отмечен спад доходов, уровень реальных денежных доходов в среднем по России составил 95,3%.

^^^^кРоссийская Федерация

^^^^^^^^м Центральный ФО

^^^^^^^^п Северо-Западный ФО

^^^^^^^^п Южный ФО

^^^^^^^^м Северо-Кавказский ФО

^^^^^^^^м Приволжский ФО

^^^^^^^^м Уральский ФО

^^^^^^^^м Сибирский ФО

^^^^^^^^ Дальневосточный ФО

Источник: Росстат.

Примечание: В целях обеспечения статистической сопоставимости показатель к соответствующим периодам предыдущих лет рассчитан без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.

Рис. 2 – Реальные денежные доходов населения, %

За 2000-2014 гг. происходила трансформация структуры денежных доходов по источникам поступления. Но оплата труда наемных работников продолжает оставаться основным источником доходов населения. Такая высокая доля доходов от наемного труда характерна для всех федеральных округов России, а в доходах населения Дальневосточного федерального округа она составляет более половины (53%). Исключение составили Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в которых эта доля не превысила одной третьи доходов населения. Необходимо отметить, что с 2010 г., когда из состава Южного федерального округа выделился Северо-Кавказкий, удельный вес заработной платы в структуре денежных доходов населения первого округа снижается, а второго, наоборот, – возрастает.

На финансово-экономический кризис оплата труда отреагировала снижением своей доли в структуре денежных доходов населения во всех федеральных округах. В среднем по России эта доля за 2009 г. сократилась с 44,7 до 41,2%. Тем не менее, в связи с принятыми мерами в 2012-2013 гг. произошел более быстрый рост заработной платы по сравнению с доходами населения. В рамках одно из «майских» указов Правительству РФ было поручено обеспечить доведение в 2012 г. средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. А к 2013 г. обеспечить доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе [1]. Однако, как видно из таблицы 1, не во всех федеральных округах России удалось достичь целевых значений. Причем тенденция по средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных учреждений складывается более негативной, особенно по Центральному федеральному округу, в котором в IV квартале 2015 г. это соотношение составляло 74,6%.

Таблица 1 – Отношение средней заработной платы работников образования к средней заработной плате, %

|

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования |

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений образовательных учреждений общего образования* |

|||||

|

2013 |

2014 |

IV кв. 2015 |

2013 |

2014 |

IV кв. 2015 |

|

|

Российская Федерация |

96,9 |

96,7 |

106,3 |

94,9 |

94,3 |

94,4 |

|

Центральный ФО |

99,4 |

97,6 |

109,6 |

80,2 |

74,1 |

74,6 |

|

Северо-Западный ФО |

100,2 |

100,3 |

107,4 |

99,3 |

101 |

101,2 |

|

Южный ФО |

100,5 |

102,7 |

112,5 |

99,7 |

98,1 |

101,9 |

|

Северо-Кавказский ФО |

97,3 |

96,2 |

113,5 |

101,9 |

101,5 |

100,1 |

|

Приволжский ФО |

101,4 |

100,8 |

109,7 |

100,5 |

104,4 |

103,1 |

|

Уральский ФО |

100,4 |

99,7 |

107,4 |

93,9 |

96,5 |

97,8 |

|

Сибирский ФО |

98,8 |

100,8 |

107,9 |

97 |

101,9 |

102,5 |

|

Дальневосточный ФО |

108,4 |

107,2 |

117,4 |

96,6 |

99,7 |

99,9 |

|

Крымский ФО |

131 |

89,4 |

||||

Источник: Росстат.

Примечание: * – соотносится со средней заработной платой в сфере общего образования в регионе.

Кроме того, в том же указе отмечены другие целевые ориентиры относительно оплаты труда работников социальной сферы и науки к 2018 г., в частности повышение средней заработной платы:

-

• преподавателей и мастеров производственного обучения

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры и социальных работников до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе;

-

• преподавателей образовательных учреждений высшего

профессионального образования, научных сотрудников и врачей, работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе [1].

Наиболее ускоренный рост зарплаты произошел у социальных работников, что объясняется изначально невысокой оплатой труда в этой сфере. В 2013 г. в среднем по России заработная плата социальных работников была в 2 раза ниже, чем средняя по экономике. По данным за IV квартал 2015 г., она возросла, но не превышает 75% от средней заработной платы, исключение составил Крымский федеральный округ, в котором значение это значение равно 85,5% (таблица 2). В 2015 г. заметно снизились темпы прироста оплаты труда преподавателей учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников, особенно в СевероЗападном и Уральском федеральных округах. Учитывая текущую динамику роста заработных плат работников социальной сферы и науки России, достижение к 2018 г. поставленных ориентиров считается труднореализуемой задачей.

За 2000-2014 гг. в структуре денежных доходов населения возросла доля социальных выплат с 14% до 18%. Возрастающий их удельный вес – это реакция на значительное неравенство населения по доходам, и с целью снижения его правительство стало уделять больше внимания социально незащищенным слоям населения [2]. В 2000 г. среди регионов России эта доля была наиболее высокая в Южном федеральном округе (15,4%), что объясняется повышенным внимание Правительства РФ к национальным республикам Северного Кавказа, в т.ч. предоставлением им социальных трансфертов. К 2014 г. ситуация изменилась, наибольший удельный вес социальных выплат в структуре денежных доходов был в Сибирском федеральном округе (22,0%), наименьший – в Уральском федеральном округе (16,9%).

Таблица 2 – Отношение средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки к средней заработной плате на IV квартал 2015 г., %

|

X д о Л Ь R о о Й л ? г" Д м 1-О Й 2 $ д 2 в 3 Д ей В t О Ри » „ «ю 3S а о ° S S ч S В о ? О >> Ри о С Ри Ю Д Ри С Д О >ч О t |

§ 3 н н о л ю ч Й >н Ри И |

Д д о Рч о R о |

о йод 5 Д д R Ц )Д И й £ В 2 ” « н 2 8 g X J Ри Ри О Д Ю Д Ри 1 о >, д |

д о о д |

5Д м & В д S л ё g И д г о ^ Д Д S F Нос В Q Д Д t ч: 2 Ри § д о д |

|

|

Российская Федерация |

93,5 |

83 |

64,4 |

165,2 |

168,7 |

156 |

|

Центральный ФО |

88,3 |

84,8 |

69,7 |

167,9 |

146,7 |

147,7 |

|

Северо-Западный ФО |

98,1 |

100,6 |

68,5 |

163,3 |

141,3 |

164,2 |

|

Южный ФО |

106,8 |

76,9 |

71 |

166 |

138,2 |

155,5 |

|

Северо Кавказский ФО |

107,4 |

79,7 |

72,5 |

163,8 |

157,1 |

171,3 |

|

Приволжский ФО |

101,9 |

76,9 |

67,9 |

175 |

193,4 |

158,8 |

|

Уральский ФО |

89 |

79,7 |

57,3 |

139,4 |

138,7 |

164,8 |

|

Сибирский ФО |

101 |

73,8 |

64 |

171,6 |

186,7 |

164 |

|

Дальневосточный ФО |

100,7 |

87,2 |

69,9 |

147 |

154,9 |

164,3 |

|

Крымский ФО |

134 |

104,8 |

85,5 |

192,8 |

210,6 |

187,5 |

|

Целевое значение к 2018 г. |

100 |

100 |

100 |

200 |

200 |

200 |

Источник: Росстат; [1].

Текущий экономический спад повлиял на индексацию социальных выплат. Так, до 1 января 2017 г. федеральным законом [3] были приостановлены статьи, регламентирующие индексацию различных социальных выплат. Выплаты федеральным льготным категориям были проиндексированы с отставанием от реального уровня инфляции (на 5,5%) [4], что может привести к снижению реальных денежных доходов и повышению рисков бедности среди социально незащищенных слоев населения.

В России за рассматриваемый период происходил ежегодный рост размера пенсий. Даже в период финансово-экономического кризиса 2008 г. Правительство РФ смогло проиндексировать пенсии и исполнить взятые на себя обязательства по пенсионному обеспечению населения. За 2000-2014 гг. реальный размер назначенных пенсий не опускался ниже 100%. Однако ухудшение макроэкономической ситуации в 2014 г. снизило значение данного индикатора в среднем по России до 97% (по состоянию на 31.12.2014). Однако уже по данным на 1 января 2016 г. значение показателя реального размера назначенных пенсий во всех округах превысило 100% (среднем по России – 101,1%).

За анализируемый период произошло двукратное сокращение возможностей извлечения рыночных доходов. В среднем по России удельный вес доходов от собственности и предпринимательской деятельности уменьшился с 22,2 до 14,2% всех доходов населения. Максимальная доля была в 2005 г. в Центральном федеральном округе и составляла 18,1% доходов населения, к 2014 г. она была равной 9,0%.

На основе проведенного анализа сделаны следующие выводы. Во-первых, после кризиса 2008–2009 гг. увеличилась доля социальных выплат, правительство стало уделять больше внимания наиболее уязвимым слоям населения. Во-вторых, с 2000 г. на фоне роста денежных доходов произошло двукратное сокращение возможностей извлечения рыночных доходов. В-третьих, в процессе экономического подъема росли не только денежные доходы населения, но и дифференциация населения по доходам.

Список литературы Тенденции формирования денежных доходов населения России: региональный анализ

- Указ Президента России от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»//Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70170950/#help#ixzz3zrboFSxJ (дата обращения: 15.04.2016).

- Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2014 год/под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. -М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2014. 204 с.

- Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. №68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/70940042/#ixzz3zrcmb02H (дата обращения: 15.01.2016).

- Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год/под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. -М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. 260 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб./Росстат. -М., 2015. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 15.04.2016).

- Грачев Г.А. Управление структурой денежных доходов населения на основе принципа Парето//Terra Economicus. -2013. -Т.11. -№1. -С. 57-63.