Тенденции и перспективы демографического развития России и Вологодской области

Автор: Калачикова Ольга Николаевна, Шабунова Александра Анатольевна, Ласточкина Мария Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 5 (23), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ демографической ситуации в Вологодской области на фоне мировых и российских тенденций. Выявлено, что снижение численности населения наблюдается в большинстве развитых стран мира, темпы ее роста в развивающихся странах снижаются. В России сохраняются депопуляционные процессы, что может препятствовать социально-экономическому развитию и противоречит геополитическим целям страны. Вологодская область является одним из «типичных» регионов России, имеющих демографические показатели, близкие к средним. Демографические перспективы развития России и Вологодской области свидетельствуют о сохранении негативных тенденций в среднесрочной перспективе. Переломить ситуацию можно только за счет увеличения детности семей, то есть за счет изменения модели рождаемости населения.

Демографическое развитие, депопуляция, рождаемость, смертность

Короткий адрес: https://sciup.org/147109430

IDR: 147109430 | УДК: 314.8.062(470.12)

Текст научной статьи Тенденции и перспективы демографического развития России и Вологодской области

Источники: Регионы России, 2008: стат. сб. / Росстат. – URL: ; Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат, 2009.

С 2000 г. наметилась тенденция увеличения общего коэффициента рождаемости в России (рис. 2) . Но этот результат в значительной степени обусловлен эффектом

«популяционных волн» – в ступило в репродуктивный возраст относительно многочисленное поколение 1980-х годов рождения.

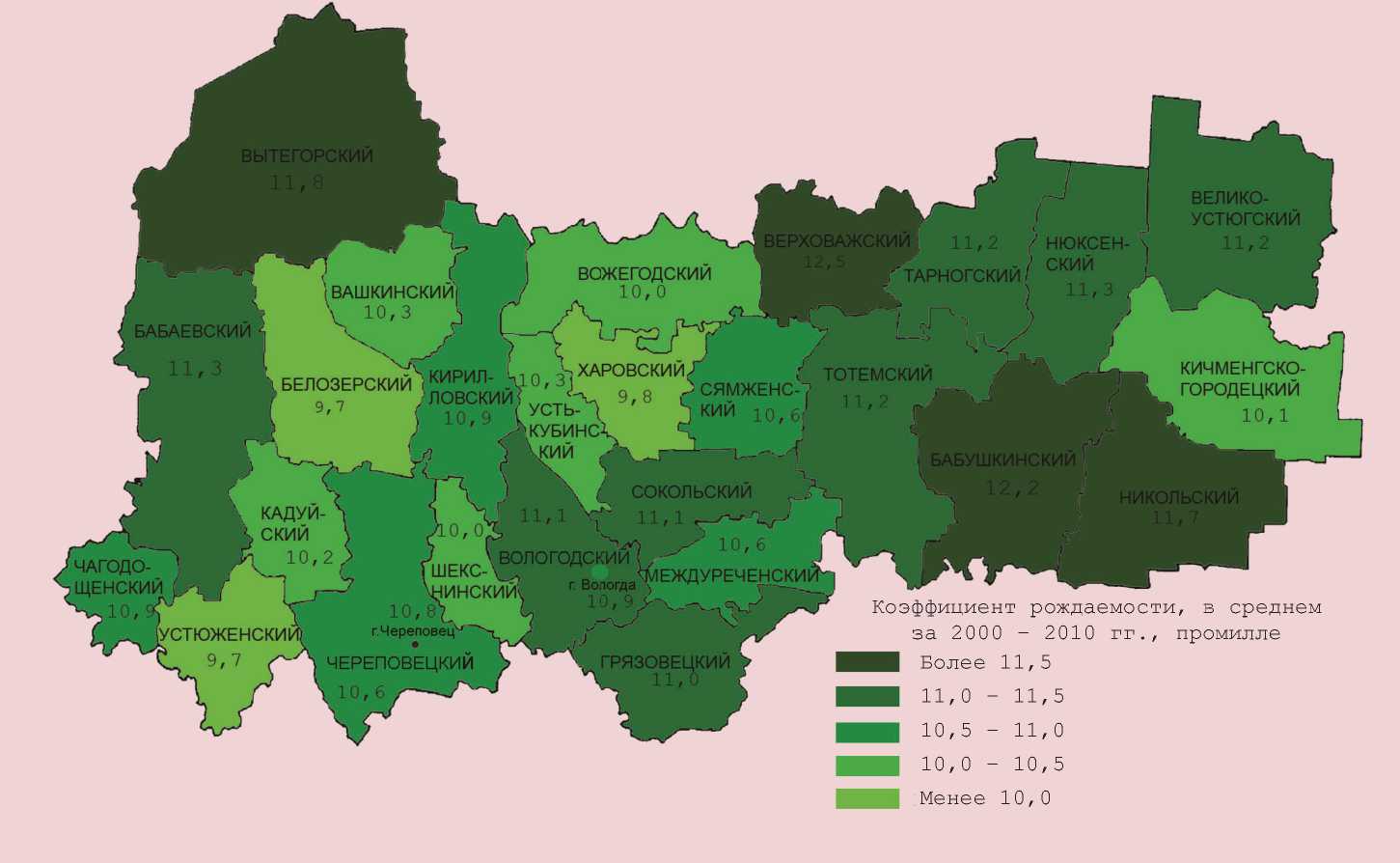

Рисунок 3. Общий коэффициент рождаемости населения Вологодской области, в среднем за 2000 – 2010 гг., промилле

ТАРНОГСКИИ

БАБАЕВСКИЙ

ТОТЕМСКИЙ

:кий

Коэффициент рождаемости за 2000

Более 11,5

ГРЯЗОВЕЦКИЙ

10,5

Менее 10,0

ЧАГОДО-ЩЕНСКИЙ

УСТЬ-

|КУБИН<

КАДУИ-СКИЙ

10,2

/ НЮКСЕН-

/ СКИЙ

) и,з

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ 10,1

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ

11,2

ВОЖЕГОДСКИЙ

10, о

СЯМЖЕНС-' кий 10, б|

ЧЕРЕПОВЕЦКИМ । 10, б^Ч^

(ВАШКИНСКИИ)

, в среднем промилле

Хнинский!

10, гЧереповец^-^!

0 ^ХАРОВСКИЙ,

10,5

10,0

(УСТЮЖЕНСКИ! С 9,7 /^

СОКОЛЬСКИЙ

11, 1

^V 10,6

и^г \ вологодский г Вологда^ЕЖДУРЕЧЕНСКИ1

БЕЛОЗЕРСКИЙ\КИРИЛ- Ц q 7 /ловскии ' ( 10,9 1

Уровень рождаемости населения в Вологодской области соответствует среднероссийскому. В период с 2000 до 2010 г. общая рождаемость увеличилась с 8,7 до 12,5‰ (см. рис. 2). В среднем с начала столетия в Вологодской области значение общего коэффициента рождаемости не опускалось ниже 9,7‰ (в Белозерском районе); максимальное значение – 12,5‰ – зафиксировано в Верховажском районе (рис. 3) .

Большинство (15 из 28) муниципальных образований области за рассмотренный период сохраняли среднее многолетнее значение показателя выше среднеобластного уровня.

Предположение о том, что увеличение рождаемости во многом обусловлено демографической структурой населения, подтверждают изменения суммарного коэффициента рождаемости.

Этот показатель дает более точное представление о детности и отражает средние репродуктивные установки населения. В период с 2000 по 2009 г. в России суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,2 до 1,5, однако в течение этих восьми лет он не обеспечивал уровня нулевого естественного прироста1 (рис. 4).

В Вологодской области к 2000 г. суммарный коэффициент рождаемости, повторяя общероссийскую тенденцию, снизился до 1,2; затем в период до 2004 г. отмечался его некоторый рост (с 1,2 до 1,4); в 2005 г. вновь произошло его снижение до 1,3, после чего к 2008 г. значение суммарного коэффициента рождаемости увеличилось до 1,49 (см. рис. 4).

В 2009 г. Вологодская область занимала первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по данному показателю. При этом сохраняется его территориальная дифференциация: население сельских территорий демонстрирует и более высокие значения суммарного коэффициента рождаемости, и более существенный его прирост по отношению к уровню 2000 г. Этот факт свидетельствует о влиянии образа/уклада жизни на репродуктивное поведение населения.

Одной из важных причин снижения уровня рождаемости в ретроспективе стала трансформация репродуктивного поведения, вызванная особенностями социальноэкономической жизни общества, в частности привлечением женщин к участию в производстве, повышением их экономической активности в целом.

Еще в начале 1990-х гг. европейские исследователи отмечали усиление стремления женщин к самореализации в профессии, что повлекло за собой удлинение периода обучения, возраста вступления в брак и откладывание рождений, что, в свою очередь, привело к тому, что первый ребенок оставался единственным [15, p. 37].

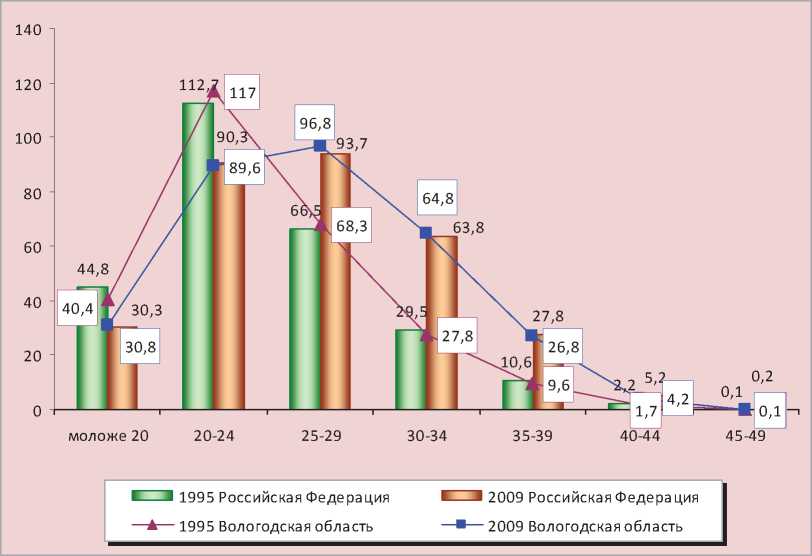

Современная Россия, несмотря на патриархальность взглядов, также демонстрирует (2005 – 2010 гг.) аналогичные процессы (рис. 5) .

«Пик» рождаемости в 1995 г. приходился на женщин в возрасте 20 – 24 года, в 2009 г. он фиксируется в группе 25 – 29-летних женщин. Кроме того, параллельно произошло снижение числа рождений в группе моложе 20 лет (с 44,8 до 30,5 на 1000 женщин соответствующего возраста) и увеличение числа рождений в старших возрастных группах (30 – 34, 35 – 39 и 40 – 44 года). Подобная тенденция наблюдалась как в регионах Северо-Западного федерального округа, так и в других федеральных округах.

Рисунок 5. Возрастные коэффициенты рождаемости (число родившихся за год на 1000 женщин в возрасте), лет

Следует также учитывать, что состояние половозрастной структуры населения, которая наряду с репродуктивным поведением определяет уровень рождаемости, соответствует регрессивному (депопуляцион-ному, деградационному) [1, c. 56] режиму воспроизводства.

Распределение населения России по основным возрастным группам свидетельствует об очень высоком уровне демографической старости (в соответствии со шкалой Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета) и имеет тенденцию увеличения доли лиц в возрасте 60 лет и старше (рис. 6) .

Причем старение идет «снизу» – за счет снижения рождаемости, а не за счет увеличения продолжительности жизни (как, например, в Японии). Т.е. замещение трудоспособной части населения не обеспечено, в случае сохранения тенденций репродуктивного поведения населения демографическая нагрузка будет возрастать без перспективы снижения.

В Российской Федерации на 1000 человек трудоспособного возраста в 2009 г. приходилось 606 чел. нетрудоспособного возраста: 259 – моложе 16 лет, 347 – старше трудоспособного возраста. С 2000 г. общая демографическая нагрузка уменьшилась на 8,5% (нагрузка детьми снизилась на 20%, пенсионерами – увеличилась на 2%).

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. демографическая нагрузка лицами в возрасте младше трудоспособного снизилась во всех регионах, лицами в возрасте старше трудоспособного – в 36-ти; в остальных регионах (57%) данный показатель увеличился.

Таблица 4. Изменение численности населения России по вариантам прогноза, тысяч человек

Год Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 2015 139639,9 142168,6 143848,9 2020 136231,9 141770,7 145623,2 2025 131778,0 140643,3 146862,0 2030 126916,9 139041,8 147772,3 Источник: Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г.: стат. бюллетень / Росстат. – М., 2010. – URL:

Хотя уровень демографической нагрузки в России незначительно превышает таковой в странах Европейского союза [3], проблема состоит в том, что экономическая активность лиц в возрасте старше трудоспособного ниже [6], состояние их здоровья хуже и требует значительных социальных трансфертов.

Данные особенности демографической структуры населения, сдвиг коэффициентов рождаемости на старший возраст наряду с ухудшением репродуктивного здоровья женщин ведут к снижению не только количественных, но и качественных параметров воспроизводства населения, что, в свою очередь, является фактором риска для демографической безопасности и социально-экономического развития страны.

Рассмотрим прогнозные оценки демографических процессов с целью выявления структурных резервов увеличения рождаемости населения. По последним оценкам Росстата, численность населения страны составит к 2030 г. в среднем 139 041,8 тысячи человек, что на 2% ниже, чем в 2009 г. (табл. 4) .

По данным Министерства здравоохранения и социального развития, в Российской Федерации в 2020 г. численность женщин репродуктивного возраста по сравнению с 2009 г. сократится на 4,1 млн. человек, или на 10,7%. Причем все это сокращение придется на самый активный в плане деторождения период жизни: женщин в возрасте 20 – 29 лет будет меньше на 4,6 млн. человек, или на 38%.

После 2010 г. в активный репродуктивный возраст начнут входить малочисленные контингенты родившихся в 1990-е годы. Доля 20 – 29-летних женщин в общей численности населения сократится с 8,6% в 2009 году до 7,2% к началу 2015 г., до 5,2% – к началу 2020 г. и до 4,8% – к началу 2025 г. Наиболее значительное сокращение этой категории населения будет происходить в период с 2012 по 2021 г. Для прекращения естественной убыли населения (при сохранении уровня смертности 2010 г.) потребуются высокие показатели рождаемости2: 2015 г. – 2,14; 2020 г. – 2,55; 2025 г. – 2,91.

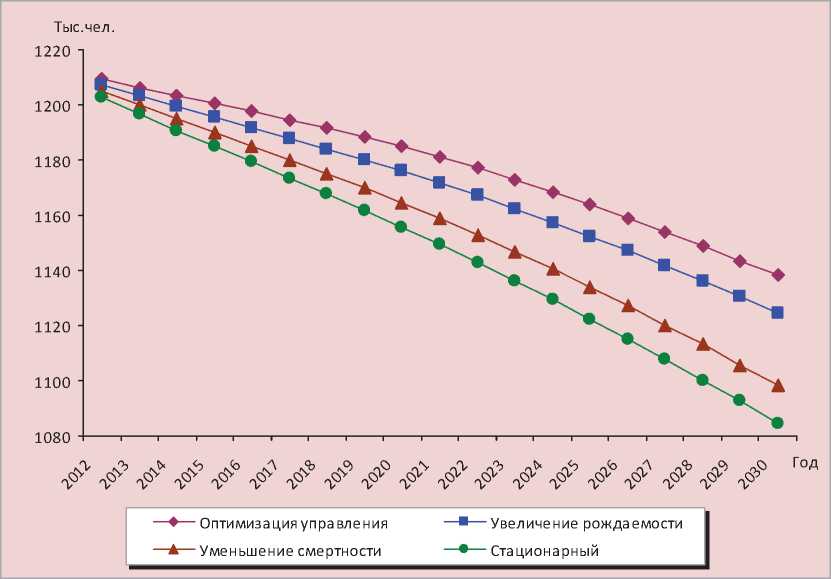

Прогноз численности и состава населения Вологодской области на среднесрочную перспективу (до 2030 г.) позволил оценить последствия сложившейся демографической обстановки и наиболее вероятные траектории ее изменения.

При построении модели авторами был сделан ряд предположений о динамике демографических процессов. В первую очередь учитывались возможные изменения основных демографических компонент – рождаемости, смертности и миграции. Брачность и разводимость населения, а также социально-экономические факторы (например, доходы населения, уровень образования, жилищная обеспеченность и др.) в явном виде не рассматривались. Можно считать, что их влияние отражено в количестве рождений и смертей населения области.

Расчеты выполнены в четырех гипотетических вариантах демографического развития методом передвижки возрастов. Согласно каждому из данных вариантов, численность населения области к 2030 г. уменьшится относительно показателя 2010 года (рис. 7).

Рисунок 7. Прогноз численности населения Вологодской области по четырем различным сценариям, тыс. человек

2 Данные Министерства здравоохранения и социального развития России. – URL: health/prior/52

Таблица 5. Вариативный демографический прогноз для Вологодской области

|

Сценарий |

Численность населения, тыс. чел. |

Удельный вес трудоспособного населения, % |

Демографическая нагрузка, чел. нетрудоспособного возраста на 100 чел. трудоспособного |

||||||

|

2010 |

2020 |

2030 |

2010 |

2020 |

2030 |

2010 |

2020 |

2030 |

|

|

Инерционный |

1214 |

1156 |

1085 |

62 |

55 |

54 |

61 |

82 |

83 |

|

Оптимизации управления |

1185 |

1138 |

54 |

53 |

86 |

88 |

|||

|

Снижения смертности |

1164 |

1098 |

55 |

54 |

83 |

84 |

|||

|

Повышения рождаемости |

1176 |

1124 |

52 |

52 |

87 |

91 |

|||

«Нижней» оценкой в данном прогнозе является значение 1085 тыс. чел. к 2030 г. (по инерционному сценарию развития событий), а «верхней» – 1138 тыс. чел. (сценарий оптимизации управления, предусматривающий снижение смертности и увеличение рождаемости). В границах этого интервала лежат прогнозные значения численности населения, полученные по сценарию снижения смертности и сценарию увеличения рождаемости. Это подтверждает преимущественную роль комплексных мер по улучшению ситуации перед однонаправленными.

Сопоставление различных сценариев (см. рис. 7, табл. 5 ) показывает, что даже при наличии поддержки со стороны государства значимое отклонение в лучшую сторону возможно лишь через несколько лет подобной практики (существенное расхождение прогнозных значений сценариев начинается с 2015 г. – разница составляет более 15 тыс. человек).

К 2030 г. увеличится до 23% удельный вес населения в возрасте 60 лет и старше (при значении 18% в базовый год прогноза). В период с 2010 по 2030 г. продолжится старение населения области, последствия которого будут значимы для демографической («база» для низкой рождаемости и высокой смертности), экономической (замедление процесса трудового замещения, рост нагрузки на население трудоспособного возраста) и социальной (увеличение расходов на социальное обеспечение, возрастание нагрузки на социальную инфраструктуру) составляющих жизни общества.

В 2010 – 2030 гг. ожидается дальнейший рост диспропорции полов, в связи с чем к началу 2030 г. в Вологодской области на 100 женщин будет приходиться 81 мужчина (в 2010 г. – 85). Количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться с каждым годом, в среднем на 19% за весь период прогнозирования.

Вариативный демографический прогноз изменения численности населения Вологодской области до 2030 г., как и России в целом, свидетельствует о сохранении депопуляции даже при планируемом увеличении рождаемости. Уменьшение числа женщин репродуктивного возраста в будущем ставит задачу увеличения детности семей, актуализируя исследование особенностей репродуктивного поведения населения.

Таким образом, демографическая ситуация в России и Вологодской области в настоящем и в прогнозируемом будущем такова, что уровень рождаемости может быть повышен лишь за счет корректировки репродуктивного поведения в сторону повышения детности семей.