Тенденции и перспективы сберегательного поведения населения

Автор: Белехова Галина Вадимовна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Формирование и развитие территориальных сообществ

Статья в выпуске: 6 (62), 2012 года.

Бесплатный доступ

Одним из источников финансирования хозяйства страны и гарантией безопасности отдельной семьи являются сбережения населения. От того, насколько рационально и активно домохозяйства распоряжаются имеющимися сбережениями, зависит финансовое благополучие семьи и уверенность людей в своём будущем. В статье представлены результаты мониторингового исследования сберегательного поведения, проведённого на территории Вологодской области. Основное внимание сосредоточено на выявлении особенностей сберегательных практик вологжан в посткризисный период.

Сбережения, сберегательное поведение, доходы населения, мотивы и формы сбережений

Короткий адрес: https://sciup.org/147111046

IDR: 147111046 | УДК: 330.59

Текст научной статьи Тенденции и перспективы сберегательного поведения населения

капитал и косвенно способствуют инновационному развитию страны.

В перспективе рост объёма организованных сбережений расширит масштабы внутреннего спроса, будет способствовать активизации экономической деятельности, а также приведёт к повышению доверия населения к финансовым учреждениям.

Деятельность людей по формированию и использованию сбережений представляет собой сберегательное поведение. Существует два основных подхода к изучению данного феномена – экономический и социологический.

С экономической точки зрения сберегательное поведение населения связано с распоряжением населением денежными средствами, которые остаются после удовлетворения всех потребностей.

При этом сберегательное поведение не ограничивается механическим откладыванием гражданами части текущих денежных доходов с целью накопления в будущем определённой денежной суммы, предназначенной для дальнейшего потребления. Оно также может быть реализовано в виде накоплений ликвидных активов (ценные бумаги, драгоценности, потребительские товары сверх нужд текущего потребления, земля, вложения в строительство собственного дома и т. д.).

В социологическом подходе внимание сконцентрировано на субъективных факторах, влияющих на особенности сберегательного поведения (уровень социальноэкономического развития общества, экономические знания населения, социальная структура общества, отношение и степень доверия граждан к финансовым институтам) [2].

Фактически сберегательное поведение – это разновидность экономического поведения индивидов, отражающая уровень активности вкладчиков в размещении своих свободных средств, эволюцию его форм в зависимости от конкретных социально-экономических условий и финансовой ситуации в обществе, сберегательные установки и предпочтения, мотивацию экономических действий и поступков на рынке финансово-банковских услуг [2].

Характер сберегательного поведения и склонность к накоплению сбережений у населения в значительной степени определяются социально-экономическим контекстом.

Свойственные для последнего десятилетия явления – развитие банковской системы, свободная покупка и продажа валюты, появление дополнительных источников доходов, которых не было в советское время (оплата труда по вторичной занятости, рента, дивиденды), новых инвестиционных и страховых операций – существенно расширяют границы сберегательной активности граждан, одновременно усиливая сберегательную стратификацию населения.

Согласно отчётам Центрального банка РФ, вклады физических лиц в кредитные учреждения Вологодской области ежегодно увеличивались (даже в кризисный период 2008 – 2009 гг.) и составили на начало 2012 года 67389 млн. рублей. Положительная динамика характерна и для показателя «размер вклада на душу населения» – он вырос с 21923 руб. в 2007 году до 48432 руб. в 2011 году [3]. Более того, банковский сектор региона обладает хорошими возможностями для удовлетворения разнообразных финансовых (сберегательных, кредитных, инвестиционных и страховых) потребностей населения: развивается сеть кредитно-кассовых и операционных офисов (их число выросло на 177 единиц за 2007 – 2011 гг.) и расширяется ассортимент оказываемых услуг.

В настоящей статье представлены результаты очередного этапа мониторингового исследования сберегательного поведения населения области, проведённого в мае – июне 2012 года методом анкетного опроса на территории городов Вологда и Череповец и 8 районов области (Бабаевского, Великоустюгского, Воже-годского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Тарногского и Шекснин-ского). Как и в предшествующие годы (мониторинг ведётся с 2001 года), объём выборки составил 1500 человек, ошибка выборки не превышает 5 – 6%. Особенности сберегательного поведения и ориентаций жителей региона на рынке сберегательных услуг в 2012 году сравниваются с данными опросов предыдущих периодов.

На сберегательное поведение населения оказывает влияние материальное положение и уровень денежных доходов населения.

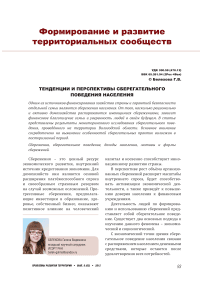

Поэтому в ходе обследования задавался вопрос, позволяющий определить субъективную оценку жителями своего материального положения на основе отнесения к одной из групп по уровню покупательной способности доходов населения ( рис. 1 ).

В целом наблюдается увеличение доли населения, которую можно условно отнести к среднему классу (людей достаточно обеспеченных, испытывающих затруднения лишь с приобретением товаров длительного пользования). Пополнение данной группы происходило с двух сторон – за счёт уменьшения как доли более богатых, так и доли более бедных слоёв населения. В процентном выражении удельный вес этой категории за 2004 – 2012 гг. повысился на 15%. На 11% сократилась доля вологжан, чьих денежных средств хватает только на приобретение продуктов питания.

На сберегательное поведение влияет и общее материальное положение домохозяйства. Исходя из результатов опроса, в 2012 году у большей части населения области (52%) финансовое положение стабилизируется, а у 20% граждан – улучшается. При этом 51% оценивает своё материальное положение как среднее, а 22% характеризуют его как плохое. За последний год только у 19% жителей области увеличились личные доходы, у основной же части населения (71%) их величина осталась неизменной. Более того, 53% опрошенных признались, что им в последние месяцы приходилось отказываться от расходов, которые они не могли себе позволить.

Рис. 1. Распределение ответов участников опроса на вопрос: «Какая из приведённых ниже оценок наиболее точно характеризует Ваше материальное положение?» (в % от общего числа опрошенных)

Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2004 – 2012.

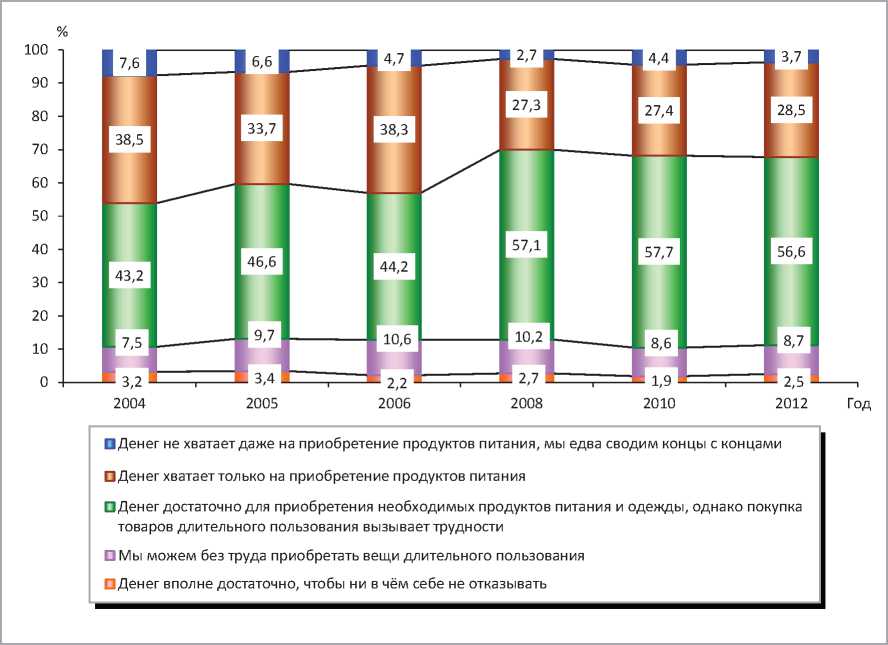

Что касается уровня денежных доходов населения, то, по данным официальной статистики, размер среднедушевых денежных доходов жителей области ежегодно увеличивается. За 7 месяцев 2012 года денежные доходы на душу населения составили 18615 рублей [4, с. 127]. В то же время, согласно результатам опроса 2012 года, фактически в распоряжении домохозяйств имеется всего 11256 руб. среднемесячного дохода на одного члена семьи, тогда как желаемый доход, необходимый для нормальной жизни, больше почти в 3 раза и составляет 32633 рублей ( рис. 2 )1.

Таким образом, несмотря на относительно стабильную экономическую и политическую ситуацию, развитый банковский сектор, высокий уровень социальной адаптированности и оптимизма вологжан, материальное положение семей находится на среднем уровне, а доходов часто не хватает для нормальной жизнедеятельности домохозяйств. Это приводит к неустойчивости финансового положения граждан и отрицательно сказывается на потенциале сберегательной активности вологжан, поскольку если субъективно человек считает, что средств у него не хватает, он, скорее всего, будет направлять их на текущее потребление. В противном случае, если самооценки доходов у индивидов высокие, то возрастает склонность к формированию сбережений.

Рис. 2. Соотношение фактического и желаемого уровней доходов (по оценкам населения Вологодской области в 2012 году, руб.)

□ Среднемесячный фактический доход, руб. (опрос ИСП)

О Необходимый для нормальной жизни (желаемый) среднемесячный доход, руб. (опрос ИСП)

Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2012.

Характеризуя подход жителей области к распоряжению семейными доходами, очевидно, что более половины населения (55%) имеет возможность сберегать денежные средства ( табл. 1 ).

За 2001 – 2012 гг. доля «приоритетных сберегателей», свободно распоряжающихся своими средствами и откладывающих их часть ещё до расходования на текущие нужды, возросла на 5%. Стратегии «пассивного (остаточного) сбережения» стали придерживаться на 20,6% больше жителей области, откладывая денежные средства, остающиеся после всех необходимых трат на текущие нужды. Доля «несберегателей» сократилась более чем на 23% и составила 44% жителей области.

Необходимо отметить, что среди жителей районов невелика доля «приоритетных сберегателей» (8%) и преобладает тип «текущих потребителей» (52%). Стремление осуществлять сбережения в большей степени присуще для вологжан и череповчан.

Согласно данным опроса, активные сберегательные установки в виде готовности откладывать часть получаемых доходов характерны преимущественно для людей среднего и старшего возраста (от 30 лет и старше), имеющих среднее специальное или высшее образова- ние, состоящих в зарегистрированном браке, занятых в сферах промышленного производства, торговли, связи, транспорта, финансов, образования, науки и обслуживания.

Однако наличие сберегательных установок не означает их 100% реализацию. На косвенный вопрос о наличии сбережений («Вкладывали ли Вы за последние 5 – 6 лет свои деньги в различные финансовые компании, банки?») утвердительно ответили только 24% жителей региона, а преобладающая часть населения области (66%) не делала таких вложений. Жители г. Череповца оказались активнее: в 2012 году 44% вкладывали свои деньги в финансовые учреждения (по сравнению с 28% вологжан и 12% жителей районов).

Суммарный размер вкладов в банке у 49% населения региона не превышает 100 тыс. рублей. Значительные суммы денежных средств (более 400 тыс. руб.) удалось накопить только 4% жителей области.

Низкая активность по вкладам говорит о том, что существенная часть свободных денежных средств населения области хранится в форме неорганизованных сбережений («под подушкой») и не может быть направлена в реальный производственный сектор для развития экономики региона.

Таблица 1. Подходы жителей Вологодской области к распоряжению семейными доходами (в % от общего числа опрошенных)

|

Вариант ответа |

Год |

Изменение 2012 г. к 2001 г., +/- |

|||||||

|

2001 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2010 |

2012 |

||

|

Сначала откладываю что-то, а остальные деньги трачу на текущие нужды |

10,3 |

14,1 |

15,8 |

14,9 |

15,9 |

15,3 |

15 |

15,3 |

5 |

|

Трачу деньги на текущие нужды, а что остаётся – откладываю |

18,6 |

35,4 |

39,2 |

41,5 |

39,7 |

49,1 |

37 |

39,2 |

20,6 |

|

Трачу все деньги на текущие нужды, отложить ничего не удаётся |

66,8 |

45 |

43,9 |

42,9 |

43,3 |

34 |

47,1 |

43,7 |

-23,1 |

|

Затрудняюсь ответить |

4,3 |

5,5 |

1,1 |

0,7 |

1,1 |

1,6 |

0,9 |

1,8 |

-2,5 |

Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2001 – 2012.

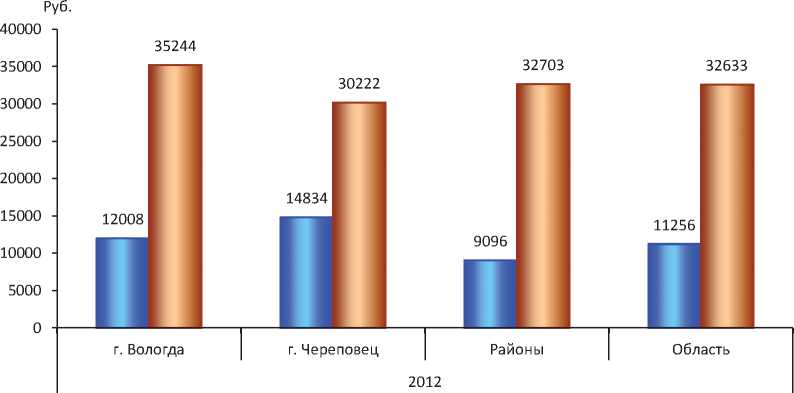

Рис. 3. Распределение ответов участников опроса на вопрос: «Есть ли у Вас сейчас сбережения, накопления» (в % от общего числа опрошенных)

Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2001 – 2012.

Большинство жителей региона (59,5%) не имеет сбережений в виде постепенно накапливаемой части денежных доходов, предназначенной для удовлетворения будущих потребностей ( рис. 3 ).

Однако в посткризисный период наблюдается положительная тенденция – увеличение доли тех, кто имеет сбережения (с 22,6% в 2008 году до 39,4% в 2012 году)2.

Согласно данным опроса 2012 года, наиболее активно осуществляют сбережения представители старшего поколения (старше 55 (60) лет) – 51% и граждане, имеющие высшее образование, – 51%.

Территориальный срез сберегательной активности говорит о том, что имеют сбережения 46% жителей г. Вологды, 69% жителей г. Череповца и лишь 22% представителей районов. Такое распределение объясняется более высоким уровнем доходов у череповчан, чем у вологжан, а также более низким уровнем доходов жителей районов по сравнению с городскими жителями (см. рис. 2).

Результаты опросов совпадают с данными официальной статистики, согласно которым большая часть среднедушевых денежных доходов вологжан расходуется на текущее потребление (65% в 2011 году) и оплату обязательных платежей и взносов (12,1% в 2011 году), а доля средств, идущих на сбережения, покупку ценных бумаг и валюты, сокращается: в совокупности удельный вес данных статей использования доходов снизился с 34,3% в 2004 году до 22,9 – 2011 году3. Такая динамика обусловлена недоверием граждан к финансовой системе, корни которого были сформированы во времена рыночных реформ начала 1990-х гг. и многочисленных случаев потерь капиталовложений (банки-однодневки, крах финансовых пирамид, «замораживание» счетов в Сбербанке, «липовые» ваучеры, дефолт 1998 года) [1, с. 103].

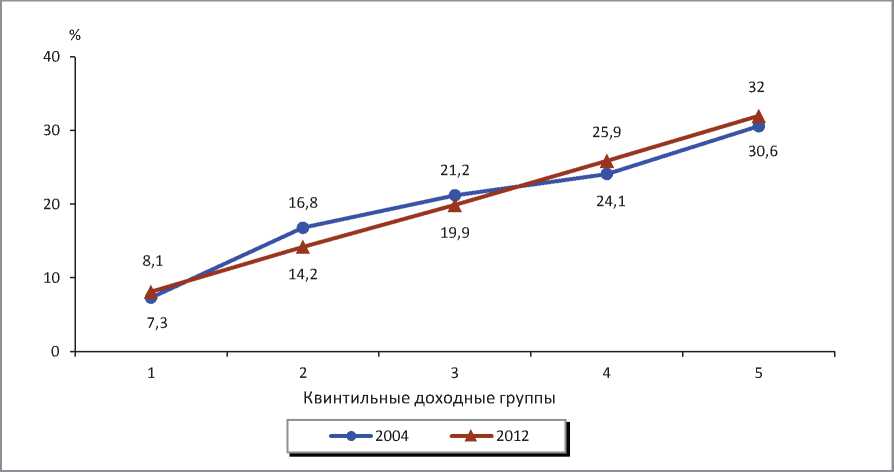

Очевидно, что склонность к сбережениям тесно связана с уровнем реальных денежных доходов: по результатам опроса 2012 года у 20% наименее обеспеченных домохозяйств области находится 8% всех сбережений, в то время как среди семей, принадлежащих к доходной группе «20% наиболее обеспеченных», сбережения есть у 32% ( рис. 4 ).

Формирование сбережений также связано и с привычкой вести семейный бюджет. Среди домохозяйств, имеющих сбережения, выше доля тех, которые ведут учёт поступлений и трат и приблизительно ориентируются в движении собственных денежных средств ( табл. 2 ).

Несмотря на то, что сбережения гарантируют стабильность на случай кризисных ситуаций (потеря работы, болезнь, стихийное бедствие, экономический кризис и т. д.), доля вологжан, собирающихся осуществлять сбережения в ближайшее время, не велика и составляет в 2012 году 31%, что незначительно выше, чем в докризисный период (27% в 2006 году).

Социально-экономические характеристики потенциальных сберегателей-вкладчиков таковы: их возраст выше трудоспособного (36%), это те, кто состоит в зарегистрированном браке (33%), имеет среднее (34%) и высшее образование (40%), по роду занятий – руководители государственных предприятий, ответственные работники органов управления (44%), руководители коммерческих структур и предприниматели (55%), военнослужащие, сотрудники органов общественного порядка (50%).

Рис. 4. Распределение семей, имеющих сбережения, по квинтилям4 (в % от общего числа опрошенных)

Источник: составлено автором на основе данных социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области», ИСЭРТ РАН, 2004, 2012.

-

4 Каждая квинтильная группа составляет 20% общей численности населения. При этом выделяются следующие квинтильные группы населения по уровню доходов: 1 – низшая квинтильная группа (20% наименее обеспеченных); 2 – вторая квинтильная группа (20% менее обеспеченных); 3 – третья квинтильная группа (20% среднеобеспеченных); 4 – четвёртая квинтильная группа (20% более обеспеченных); 5 – высшая квинтильная группа (20% наиболее обеспеченных).

Таблица 2. Взаимосвязь между привычкой вести учёт доходов и расходов и наличием сбережений (в % от общего числа опрошенных, 2012 г.)

|

Учёт доходов и расходов |

Наличие у семьи сбережений, накоплений |

|

|

да |

нет |

|

|

Да, мы ведём учёт всех средств, фиксируя все поступления и расходы |

49,4 |

50,6 |

|

Да, мы ведём учёт всех средств, но не все поступления или расходы фиксируются |

57,4 |

42,6 |

|

Нет, учёта средств семьи не ведётся, но в целом известно, сколько денег было получено и сколько было потрачено за месяц |

33,9 |

66,1 |

|

Нет, учёта средств семьи не ведётся, и даже приблизительно неизвестно, сколько денег получили и потратили за месяц |

26,9 |

73,1 |

|

Затрудняюсь ответить |

46,2 |

53,8 |

|

Источник: составлено автором на основе данных социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области», ИСЭРТ РАН, 2012. |

||

В качестве основной причины отсутствия сбережений вологжане чаще всего отмечают невысокий уровень доходов (72% в 2012 году), величина которых оказывается недостаточной, чтобы обеспечить достойное текущее потребление, вложения в своё развитие (например, образование), а также в формирование резервных средств – сбережений.

Структура сберегательных мотивов на протяжении всего периода наблюдений остаётся практически неизменной. Для получения более наглядной картины мы сгруппировали цели сбережений населения ( табл. 3 ):

-

• страховые мотивы (коплю на всякий случай, на старость, на лечение, чтобы оставить детям, помочь им в будущем);

-

• инвестиционные (для покупки квартиры, на образование, для покупки (строительства) дачи, садового домика);

-

• потребительские (для покупки других дорогих вещей, на отдых, развлечения, путешествия, для покупки автомобиля);

-

• мотивы, направленные на развитие (открытие /расширение/ своего дела, покупка акций и других ценных бумаг).

Наиболее значимыми для населения региона являются страховые мотивы, включающие в себя так называемые пре- дупредительные сбережения. В 2012 году их уровень существенно вырос (почти на 36% по сравнению с предкризисным 2007 годом), что, вероятно, можно объяснить тем, что люди осознали необходимость формирования резервных запасов «на чёрный день». Естественно, что в периоды нестабильности (например, новая угроза кризиса) важность страхового мотива возрастает.

Большую роль в сберегательной активности населения играют инвестиционные мотивы, связанные с долговременной перспективой. В период стабильного развития экономики данная группа уверенно занимала второе место в структуре мотивов (45% в 2007 году).

Однако финансовый кризис 2008 – 2009 гг. заставил отказаться от сбережений, связанных с инвестициями, некоторых вологжан, вследствие чего в посткризисный период их удельный вес снизился до 33%. Это можно объяснить тем, что инвестиционные мотивы, как и мотивы, направленные на развитие, имеют отложенный во времени эффект, что в условиях недостаточной стабильности экономики и недоверия большинства населения к финансовым институтам является непозволительной роскошью.

Таблица 3. Мотивы сбережений населения региона (в % от общего числа опрошенных)

|

Категория мотива |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2010 г. |

2012 г. |

Изменение 2012 г. к 2004 г., +/- |

|

Страховые мотивы |

52,3 |

65 |

43,4 |

53,7 |

52 |

89,3 |

37 |

|

Инвестиционные мотивы |

47,5 |

49 |

43,3 |

44,2 |

30,4 |

32,7 |

-14,8 |

|

Потребительские мотивы |

37,4 |

35,2 |

30,3 |

39,3 |

28,8 |

35,8 |

-1,6 |

|

Мотивы, направленные на развитие |

5,7 |

5 |

5 |

4,7 |

3,5 |

6,3 |

0,6 |

|

Примечание: Вопрос допускал выбор респондентом нескольких вариантов ответа, либо варианта «затрудняюсь ответить». Вопрос не включался в анкету до 2004 г. и в 2008 г., в 2009 и 2011 гг. исследование не проводилось. Источник: составлено автором на основе данных социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области», ИСЭРТ РАН, 2004 – 2012. |

|||||||

Данная целевая структура сбережений говорит о том, что в первую очередь жителей области волнуют проблемы выживания и предотвращения неприятностей в будущем. Мотивы, направленные на развитие человеческого потенциала и приумножение капитала, – образование, открытие (расширение) собственного дела, покупка акций и других ценных бумаг – с каждым годом теряют свою актуальность. Возможно, определёнными ограничениями являются низкая информированность граждан о выгодах использования этих финансовых инструментов и стереотип о высокой рискованности современных финансовых продуктов.

Вопрос о форме сбережений вологжане решают с точки зрения надёжности и проверки временем. Советского стереотипа «граждане, храните деньги в сберегательной кассе» придерживается 53% населения области. Велика доля тех, кто накапливает сбережения дома в виде наличных рублей (22%). Вложения в недвижимость выбирают 10% вологжан. Прогрессивные, потенциально прибыльные, но рискованные формы сбережений (вложения в ценные бумаги и инвестиционные фонды, покупка страховых полисов и иностранной валюты) в совокупности используют менее 9% жителей области.

Основными критериями выбора населением региона банка являются вид собственности банка (36% готовы хранить сбережения в государственном банке), величина процентной ставки (34%) и известность банка (27%).

При этом вологжане чаще отмечают известность банка (42%). Для жителей районов также важно, чтобы банк был государственным (34%), поскольку в этом случае государство гарантирует сохранность вкладов на сумму до 700 тыс. рублей, имеет значение и привычка жителей районов Вологодской области размещать деньги в том банке, с которым они уже имели дело (26%). Для череповчан же приоритетными критериями выступают величина процентной ставки (46%), участие банка в системе страхования вкладов (30%) и предоставляемый широкий спектр услуг (16%).

Информационная культура сберегательного поведения характеризует уровень доверия населения к тем или иным источникам информации при принятии решения о вложении денежных средств в банк. В 2012 году, как и прежде, вологжане при выборе банка больше полагались на собственные силы (24%), советы друзей и знакомых (14%) или просто использовали проверенные временем схемы (13%), нежели чем прибегали к помощи профессиональных консультантов (11%).

Таким образом, анализ результатов мониторингового исследования позволяет говорить о том, что в посткризисный период происходит некоторая активизация сберегательных практик вологжан. Растёт доля жителей области, имеющих сбережения; увеличивается число потенциальных вкладчиков и суммарный размер вкладов в банках; повышается значимость таких мотивов сбережения, как страховые, потребительские и мотивы, направленные на развитие; расширяется использование потенциально прибыльных финансовых инструментов (ценных бумаг, страховых полисов, инвестиционных вкладов, иностранной валюты).

Однако масштабы и динамика положительных изменений ещё не позволяют говорить о существенных сдвигах в сберегательном поведении вологжан. Для основной массы населения региона по-прежнему характерно пассивное сберегательное поведение, проявляющееся в невысоком уровне сберегательной активности, преобладании сберегательных практик советских времён (вклады в банках и хранение сбережений в виде наличных рублей) над активным использованием современных форм сбережений, недоверии по отношению к финансовым институтам. Это в определённой степени ограничивает инвестиционный потенциал сбережений населения, сдерживает возможности социально-экономического развития области.

Проблемы низкой сберегательной активности жителей региона заключаются в невысоком уровне доходов, отсутствии выгодных условий для вложения населением свободных денежных средств, нехватке финансовых знаний и практических навыков, поэтому работа руководителей области и финансовых учреждений должна быть направлена на повышение финансовой грамотности и уровня жизни населения.

Важно контролировать деятельность финансовых учреждений области, предотвращать создание спекулятивных структур и эффективно защищать права потребителей в случаях мошенничества, повышать доверие населения к финансово-кредитным институтам.

Со стороны банков и других финансовых учреждений приоритетной должна стать деятельность по улучшению качества обслуживания клиентов, проведению мероприятий по совершенствованию его форм и методов [5, с. 23].

Повышению сберегательной активности вологжан будет способствовать централизованная работа по финансовому просвещению и повышению уровня финансовой грамотности населения, осуществляемая совместно правительством области, образовательными учреждениями и кредитными учреждениями. Она должна включать организацию работы Центра финансового просвещения, горячей линии и консультационного интер-нет-портала по вопросам финансовых практик вологжан, выпуск теле- и радиопередач, видеофильмов, брошюр и дисков об использовании различных продуктов и услуг, предлагаемых банками, инвестиционными фондами или страховыми компаниями. В итоге у населения сформируется система знаний и навыков, обеспечивающая уверенное распоряжение личными доходами, умение планировать будущие расходы и накапливать сбережения, качественное управление и использование разнообразных финансовых продуктов и услуг.

Повышение сберегательной активности вологжан важно как для органов власти, так и для самих жителей области. Развитие сберегательных практик повлияет и на другие виды финансового поведения (кредитное, пенсионное, страховое, инвестиционное), что не только увеличит уровень доходов населения, но и укрепит финансовую стабильность домохозяйств, а также уверенность в завтрашнем дне.