Тенденции развития городских агломераций

Автор: Диков Я.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 7 (29), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены современные тенденции укрупнения и развития городских агломераций, которые в последнее время конкурируют между собой за лучшие демографические, природные, финансовые и инвестиционные ресурсы. Отражена существующая дифференциация между отдельными городами, в том числе городами-миллионниками России, что доказано приведенными масштабными социологическими исследованиями ведущих отечественных научных школ. Существующие крупные агломерации фактически выступают монополистами на данном рынке, препятствуют развития средних и малых городов России, что усугубляет проблемы дифференциации качества жизни населения в различных городах.

Урбанизация, городская агломерация, территория, городское население

Короткий адрес: https://sciup.org/170180574

IDR: 170180574

Текст научной статьи Тенденции развития городских агломераций

Наметившиеся в последние десятилетия процессы урбанизации в мировой экономике подчеркивают значимость и привлекательность отдельных территорий и городов, что подтверждается ростом мегаполисов с количеством населения свыше 10 млн. человек, в которых проживает фактически 12% всего населения Земли. Данные тенденции неизбежны, что подтверждено официальной статистикой ООН, согласно которой 54% мирового народонаселения проживает в городских районах, а к 2050 году этот процент прогнозируется на уровне 66% [1]. Таким образом, основными территориями проживания наибольшей доли населения Земли сегодня становятся города и пригородные районы. Данный факт обуславливает развитие конкуренции между городами за наиболее квалифицированные кадры, за инвестиционные ресурсы и потоки туристов. Поэтому акту- альны исследования и поиск наиболее эффективных инструментов управления городскими районами в 21 веке во всех странах, так как грамотное управление и привлечение ресурсов способно обеспечить городу долгосрочное устойчивое и поступательное развитие, что в свою очередь дает возможность городскому населению качественно и комфортно проживать на его территории [2, с. 143].

Перечисленные тенденции присущи территории России, где на протяжении многих лет начитывается фактически не более 15 городов-миллионников, с населением свыше 1 млн. чел. На рисунке 1 представлена динамика численности населения российских городов-миллиоников за период с 1939-2016 гг., для оценки общей тенденции движения миграции населения внутри страны.

тл

14.01.2010

■01.01.2015 ■ 01.01.2016

Рис. 1. Динамика роста численности населения в 15 городах-миллионниках России с 1939-2016 гг., тыс. чел. [3]

■ 17.01.1939 15.01.1959 ■ 12.01.1989

Как мы можем наблюдать на рисунке 1 динамика роста городского населения с 1939 года по 2016 год положительна по всем рассматриваемым городам. Безусловными лидерами урбанизации являются Москва и Санкт-Петербург, которые фактически в 2,5 раза и в 1,5 раза соответственно увеличили собственное население. Данный факт доказывает, что данные города являются наиболее привлекательными и перспективными для граждан в виду масштабов, сформированной инфраструктуры, доступности транспорта и государственных услуг [4, с. 44]. Кроме того, что немаловажно данные города обладают специфическим образом достаточно высокодоходного и привлекательного в культурном и историческом плане объектов исследования. Если Москва ассоциируется с сосредоточением бизнеса в России, то Санкт-Петербург – это культурная столица. Это образы настолько прочно укоренились в сознание как россиян, так и иностранец, что при выборе города, многие выбирают либо Москву, либо Санкт-

Петербург в зависимости от того, какие цели имеют визиты.

Динамика роста численности населения в других 13 российских городах-миллионниках также положительна, хотя темпы ее гораздо ниже. Тем не менее, вокруг данных городов фактически формируются городские агломерации, с ярко выраженными центрами сосредоточения бизнеса и прилежащими спальными районами, пригородами и сельскими поселениями.

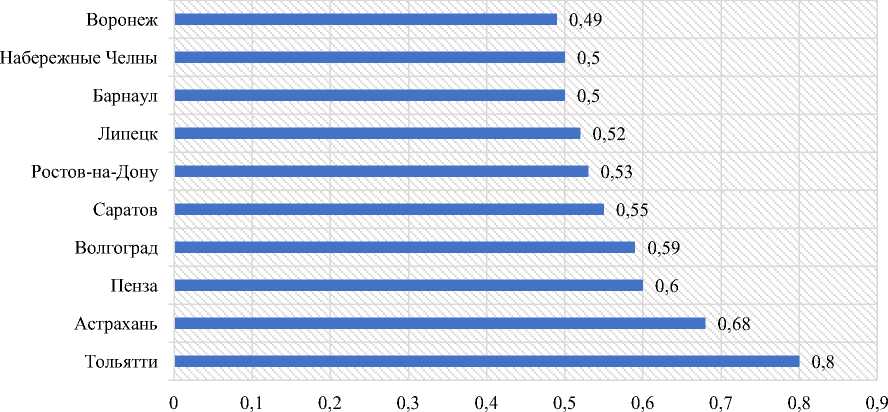

Но, как правило, количество не всегда перерастает в качество, поэтому не все города-миллионники способны обеспечить своим горожанам достаточное количество рабочих мест и высокую оплату труда, и как следствие этого качественных уровень жизни и комфортное проживание на их территории. Данный факт подтверждает, проведенные социологические исследования Департаментом социологии Финансового университета при Правительстве РФ в 2014 года [5]. На рисунке 2 представлен рейтинг городов с наибольшим значением индекса бедности.

Рис. 2. Топ -10 самых бедных и проблемных городов России в 2014 г. [5]

В ходе проведенных социологических исследований по 35 крупным городам России был сформирован рейтинг наиболее проблемных городов по ощущениям местного населения. Индекс бедности рассчитывался по таким критериям как: доля критически бедных молодых мужчин 1830 лет, доля малообеспеченным молодых мужчин 18-30 лет, доля критически бедной молодежи 18-30 лет, доля малообеспеченной молодежи 18-30 лет, доля критически бедного населения города, доля малообеспеченного населения города. Согласно рассчитанному индексу бедности – самый проблемный город Тольятти, у которого высокая доля критически бедного молодого населения в виду проблем с основным градообразующим предприятием. После Тольятти по рейтингу идут Астрахань, Пенза, Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Липецк, Барнаул, Набережные Челны, Воронеж. Во всех этих городах показатель бедности не ниже 0,5, что означает, что почти половина населения считают себя бедными. Это означает что в данных городах недостаточно рабочих мест, недостаточно развита инфраструктура, неэффективно работает социальная система поддержки граждан, дефицит местного бюджета в виду отсутствие налоговых поступлений, внебюджетных источников финансирования [6].

В топ-10 бедных городов попали 3 города-миллионника Волгоград, Ростов-на- дону, Воронеж, что подтверждает высказанными нами ранее тезис о том, что количество не означает качество. Основной проблемой данных городов является отсутствие инвестиционных ресурсов из внешних источников (из других регионов, из-за рубежа, от частных инвесторов) [7, с.

112; 8], которые могут восстановить обанкротившиеся предприятия, создать новые рабочие места, увеличить приток налоговых отчислений в местные бюджеты, подогреть спрос на местных ранках товаров и услуг, в общем, дать возможность населению города обеспечивать свои семьи. Препятствовать инвестиционным вливаниям из вне могут разные причины: отсутствие предложений для инвесторов, бюрократизация местной администрации, неразвитость инфраструктуры, несовершенное региональное законодательство, высокая стоимость коммуникаций, коррупция, политическая нестабильность в органах местной и региональной власти, высокая стоимость жизни и т.п. Для того, чтобы понять причины отсутствия у инвесторов интереса к данным крупным городам обратим внимания как оценивают рейтинговые агентства регионы, в которых указанные города являются столицами.

В завершении исследования отметим, что, несомненно, сегодня города практически выступают центрами субъектов федерации, стягивающими к себе как основные человеческие ресурсы, так и финансовые потоки из федерального бюджета. Города России очень сильно дифференцированы по своему составу, уровню обеспеченности ресурсами, качеством жизни местного населения, количеством населения, географическим признакам. В данном иссле- довании рассмотрены возможности и потенциалы городов-миллионников, которых в России на начало 2016 года насчитывалось 15 штук. Данные города насчитывают больше 1 млн. человек населения. Основная проблема таких городов – обеспечение качественного уровня жизни и достаточного количества рабочих мест для городских жителей. К сожалению, даже среди городов-миллиоников мы наблюдаем очень высокую дифференциацию по уров- ню обеспеченности городского населения, что подтверждено проведенными социологическими исследованиями. Основная проблема такой дифференциации заключается в отсутствии внешних инвестиций в экономику непопулярных городов для ин- весторов, в связи с наличием определенных инвестиционных рисков. Поэтому основная задача городских органов власти сегодня сводится к формированию на своей территории благоприятного, привлекательного для населения и гостей города имиджа, а также создание алгоритма по управлению рисками урбанизированных территорий c целью предупреждения потенциальных рисков для инвесторов [9, 10].

Список литературы Тенденции развития городских агломераций

- Официальный сайт Информационного центра ООН в Москве. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.unic.ru/press/po-dannym-oon-uvelichivaetsya-gorodskoe-narodonaselenie-segodnya-bolee-poloviny-naseleniya-mir.

- Мурзин А.Д. Социально-экономическое развитие территорий и хозяйственных комплексов в России и за рубежом: монография. - Москва, 2012. Том 1. - 204 с.

- Города миллионники России 2016 список. Сайт о странах, городах, статистике населения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.statdata.ru/goroda-millionniki-rossii-po-naseleniu.

- Мурзин А.Д. Комплексная оценка социо-эколого-экономических факторов состояния урбанизированных территорий // Региональная экономика: теория и практика. - 2012. - №8. - С. 44-50.

- Итоги исследование Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fa.ru/chair/priklsoc/Documents/12_Russian_Poverty_2014.pdf

- Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2016 года. Данные официального сайта ЭкспертРА. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab01

- Логинов Д.А. Учёт рисков в стратегическом планировании социально-экономического развития регионов // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2014. - №8 (32). - С. 111-115.

- Мурзин А.Д. Влияние урбанизации на устойчивость комплексного развития территории крупных городов // Российский академический журнал. -2010. - Т. 13. №3. - С. 15-17.

- Мурзин А.Д. Идентификация и диагностика эколого-экономических рисков урбанизированных территорий // Российский академический журнал. - 2009. -Т. 9. -№4. - С. 38-41.

- Мурзин А.Д. Алгоритм управления социоэколого-экономическими рисками развития урбанизированных территорий // Научное обозрение. - 2012. - №6. - С. 577-579.