Тенденции региональной миграции в Российской Федерации

Автор: Юкиш В.Ф.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 9 (55), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию тенденций изменения процессов внутрироссийской миграции населения на региональном уровне за 2000-2017 гг. В ней представлены результаты анализа динамики 18 показателей по 8 федеральным округам России. Исследованием установлено, что интенсивность миграционных процессов в России нарастает. Выявлены особенности этих процессов в каждом из 8 федеральных округов России, которые следует учитывать при проведении современной государственной социально-экономической политики.

Внутрироссийская миграция населения, федеральные округа России

Короткий адрес: https://sciup.org/170181945

IDR: 170181945 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11201

Текст научной статьи Тенденции региональной миграции в Российской Федерации

Миграция населения в России как важная составляющая социальноэкономических процессов в стране рассматривалась автором в предыдущих исследованиях [1-5]. Наряду с изучением миграционных потоков по стране в целом особенно важно проводить данные исследования в региональном разрезе. Данному направлению посвящена предлагаемая статья. В ней исследуются тенденции миграции населения России в региональном аспекте за 2000-2017 гг. Регионы России представлены восемью федеральными округами: Центральным, Северо-Западным, Южным, Северо-Кавказским, Приволжским, Уральским, Сибирским и Дальнево- сточным. Источником информации послужили материалы Росстата [6].

В процессе исследования нами было рассчитано 18 показателей за 18 лет по 8 регионам РФ. Общий массив показателей, включенных в аналитическую разработку, составил более 2400. Кроме того, для обеспечения сопоставимости показателей за предыдущие годы автором было осуществлено разделение Южного округа на Южный и Северо-Кавказский (в новых границах с 2010 г.).

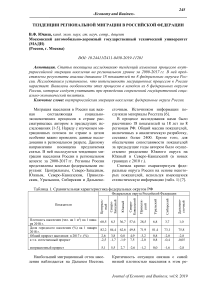

Сначала кратко охарактеризуем федеральные округа России на основе некоторых показателей, используя имеющуюся статистическую информацию (табл. 1) [7].

Таблица 1. Сравнительная характеристика федеральных округов РФ

|

Показатели |

Федеральные округа Российской Федерации |

|||||||

|

и У |

1 ® о 2 СО ti m |

)S 2 |

)S 1 S о у со 8 и § W |

й § 1 к |

)S S |

)S S & S S и |

6 )S |

|

|

Плотность населения (чел. на 1 м2) на 1 января 2018 г. |

60,5 |

8,3 |

36,7 |

57,6 |

28,5 |

6,8 |

3,7 |

1,0 |

|

Доля городского населения (%) на 1 января 2018 г. |

82,2 |

84,4 |

62,6 |

49,8 |

71,9 |

81,4 |

73,1 |

75,8 |

|

Общий прирост населения в 2017 г. (%) |

2,6 |

3,8 |

0,8 |

4,9 |

-3,2 |

0,8 |

-2,0 |

-2,8 |

|

в т.ч. естественный прирост |

-2,5 |

-1,7 |

-1,9 |

7,5 |

-2,0 |

0,8 |

-0,4 |

-0,05 |

|

миграционный прирост |

5,1 |

5,5 |

2,7 |

-2,6 |

-1,2 |

0,0 |

-1,6 |

-2,8 |

Наибольший миграционный отток населения наблюдается на Дальнем Востоке.

Критичность ситуации связана с самой низкой плотностью населения в этом ре- гионе. Особое внимание следует обратить также на Сибирь. Здесь при небольшой плотности населения существует не только убыль населения из-за низкой рождаемости, но и высокий уровень убыли жителей из-за миграционного оттока. Уменьшается численность населения также в Приволжском округе как по естественным причинам, так и вследствие миграции. Во всех трех упомянутых выше федеральных округах достаточно высока доля городского населения – от 71,9 до 75,8%.

Высокий уровень миграционной убыли жителей показывает Северо-Кавказский округ. Но эта убыль значительно перекрывается относительно высоким уровнем естественного прироста населения. Здесь примерно половину населения составляют сельские жители.

В Центральном, Северо-Западном и Южном округах на фоне отрицательных значений естественного прироста населения наблюдается положительный миграционный прирост. В результате население в этих округах увеличивается. Особенно положительным фактом является миграционный прирост в Северо-Западном округе, где низкая плотность населения и высокий уровень урбанизации.

Перейдем к показателям внутрироссий-ской миграции. Начнем с абсолютных показателей миграционного прироста (табл. 2).

Таблица 2. Миграционный прирост, чел.*

|

Годы |

Федеральные округа Российской Федерации |

|||||||

|

)S 2 |

1 ® о 2 СО m |

)S 2 |

со 8 и § |

& |

6 )S |

|||

|

2000 |

73913 |

-1607 |

8884 |

-21503 |

-2312 |

1601 |

-22424 |

-36552 |

|

2001 |

72573 |

6594 |

8850 |

-20743 |

-13519 |

3464 |

-26061 |

-31158 |

|

2002 |

81327 |

3946 |

3984 |

-17633 |

-14083 |

-2375 |

-27712 |

-27454 |

|

2003 |

90373 |

2405 |

2470 |

-17121 |

-21446 |

-4682 |

-27691 |

-24308 |

|

2004 |

83339 |

5129 |

3254 |

-15863 |

-23915 |

-3406 |

-26460 |

-22078 |

|

2005 |

77768 |

3223 |

9078 |

-15241 |

-20656 |

-6240 |

-25667 |

-22265 |

|

2006 |

84540 |

8926 |

8927 |

-18038 |

-26576 |

-4386 |

-29852 |

-23541 |

|

2007 |

81390 |

7414 |

8537 |

-7433 |

-32522 |

-1509 |

-32301 |

-23576 |

|

2008 |

90982 |

9576 |

9371 |

-18679 |

-31997 |

-6666 |

-26377 |

-26210 |

|

2009 |

77895 |

7568 |

7382 |

-14385 |

-29066 |

-6705 |

-19718 |

-22971 |

|

2010 |

103583 |

7653 |

10710 |

-19370 |

-37676 |

-8408 |

-26057 |

-30438 |

|

2011 |

113495 |

33110 |

28720 |

-40687 |

-60991 |

1893 |

-43160 |

-32380 |

|

2012 |

146026 |

29491 |

16638 |

-48201 |

-63521 |

-1687 |

-42695 |

-36051 |

|

2013 |

142551 |

41145 |

35842 |

-46878 |

-64900 |

-16361 |

-52094 |

-39305 |

|

2014 |

119382 |

35771 |

18236 |

-28022 |

-50459 |

-13432 |

-45800 |

-35676 |

|

2015 |

126732 |

38351 |

29023 |

-31549 |

-60812 |

-20450 |

-48479 |

-32816 |

|

2016 |

85227 |

38537 |

36989 |

-25410 |

-46774 |

-15879 |

-47422 |

-25268 |

|

2017 |

124903 |

45071 |

17373 |

-29058 |

-62095 |

-20013 |

-51815 |

-24366 |

*Показатели табл. 2-5 рассчитаны автором по материалам Росстата [6]

Здесь четко выделяются федеральные округа с положительными значениями миграционного прироста и с отрицательными значениями данного показателя. Положительный миграционный прирост наблюдается в Центральном, Южном и СевероЗападном федеральных округах. Из этих трех регионов наибольший миграционный прирост показывает Центральный феде- ральный округ. Кроме того, за анализируемый период миграционный прирост в этом округе имеет тенденцию к увеличению. Если в 2000 г. миграционный прирост в Центральном федеральном округе составлял 73,9 тыс. чел., то к 2017 г. – 124,9 тыс. чел. (рост в 1,7 раза). В СевероЗападном ФО только в 2000 г. выбывало мигрантов больше, чем прибывало. Одна- ко уже с 2001 г. ситуация изменилась на противоположную. Наибольший скачок миграционного прироста в этом округе произошел в 2011 г. (рост в 4,3 раза). С тех пор по настоящее время данный округ сохраняет такой высокий уровень миграционного прироста. За анализируемые годы в Южном ФО всегда наблюдались положительные значения миграционного прироста населения.

Другие пять федеральных округов (Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный) характеризуются отрицательными значениями миграционного прироста населения. Если на Урале отрицательный миграционный прирост стал наблюдаться с 2002 г. (исключение составил только 2011 г.), то в остальных регионах – в течение всего анализируемого периода. Следует отметить, что наибольшая убыль населения в результате миграционных перемещений в Приволжском и Сибирском округах произошла с 2011 г., на Дальнем Востоке – с 2010 г., а на Урале – с 2013 г.

Рассмотрим, из каких регионов больше всего выбывает мигрантов по их абсолютной численности. Лидерами в данном отношении являются Центральный, Приволжский и Сибирский округа. В течение анализируемого периода снялись с регистрационного учета в Центральном округе за разные годы от 17,4 до 23,9% общего числа всех выбывших мигрантов в России, в Приволжском округе – от 19,5 до 22% и в Сибири – от 14,7 до 19,4%.

Наибольшая часть выбывших граждан перемещается на новое место жительства в границах региона выбытия. В Центральном округе данные перемещения составляют 75-83%, в Северо-Западном округе – 69-75%, Южном – 60-70%, на Северном Кавказе – 50-72%, Приволжском округе – 71-79%, на Урале – 66-70%, в Сибири – 7783%, на Дальнем Востоке – 60-67%.

Теперь рассмотрим межрегиональные передвижения граждан. Установим, в какие регионы страны преимущественно переезжают граждане из каждого федерального округа.

Для мигрантов, выбывших из Центрального округа, наиболее привлекатель- ными являются Северо-Западный и Приволжский округ. Туда перемещается от 8 до 10% мигрантов. Граждане СевероЗападного округа в основном переезжают в Центральный и Приволжский округ: в Центральный округ прибывает 12-16% всех выбывших мигрантов СевероЗападного округа, а в Приволжский округ – 5-6%. Жители Южного округа предпочитают направляться в Центральный и Приволжский округ. За разные годы анализируемого периода в Центральный округ перемещается от 9 до 16% всех выбывших мигрантов Южного округа, а в Приволжский округ – 4-5%.

Из Северо-Кавказского федерального округа мигранты преимущественно направляются в Центральный и Южный округ. В Центральный округ перемещается от 9 до 19% выбывших мигрантов с Северного Кавказа, а в Южный округ – от 8 до 14%. Жители Приволжского округа в основном приезжают в Центральный и Уральский округ. В Центр переезжает от 7 до 13%, а на Урал – 5-6%.

С Урала люди направляются как в Центр, так и в Приволжский округ: если в Центральный округ перемещается 6-8% всех выбывших с Урала мигрантов, то в Приволжский округ – 10-12%. Из Сибири население в основном переезжает в Центральный округ – от 4,5 до 6,7% всех выбивших из региона мигрантов

Регионами притяжения дальневосточников являются Центральный, Сибирский и Приволжский федеральный округ. Прибывает в Центр 8,3-12% всех выбывших мигрантов-дальневосточников, в Сибирь – 7-9,4%, в Приволжский округ – 3-6%.

Перейдем к относительным показателям миграции, которые лучше характеризуют интенсивность миграционных процессов в регионах. Начнем с коэффициента интенсивности миграционного оборота, который рассчитывается как отношение суммы прибывших и выбывших мигрантов к среднегодовой численности постоянного населения. Автором были определены данные показатели в расчете на 1 тыс. человек населения по всем федеральным округам за 2000-2017 гг. Результаты расчетов представлены в таблице 3.

Таблица 3. Коэффициенты интенсивности миграционного оборота в федеральных округах России за 2000-2017 гг.

|

Годы |

Федеральные округа Российской Федерации |

|||||||

|

Й р 1-0 у |

о Л ® Св " К О св |

2 |

о к и § |

й к |

& |

CQ в R О |

||

|

2000 |

22,9 |

29,9 |

30,1 |

29,9 |

31,3 |

36,1 |

41,8 |

47,8 |

|

2001 |

21,7 |

28,0 |

28,3 |

26,0 |

28,9 |

34,2 |

39,7 |

43,6 |

|

2002 |

21,3 |

27,0 |

26,2 |

25,2 |

26,7 |

31,8 |

37,0 |

42,6 |

|

2003 |

22,3 |

27,3 |

26,3 |

27,6 |

26,7 |

32,3 |

36,5 |

42,9 |

|

2004 |

22,1 |

26,0 |

25,1 |

25,5 |

26,9 |

33,4 |

37,1 |

38,4 |

|

2005 |

20,6 |

23,6 |

24,4 |

24,8 |

26,8 |

32,7 |

35,8 |

36,9 |

|

2006 |

20,8 |

24,6 |

24,4 |

25,3 |

27,1 |

34,2 |

36,6 |

36,3 |

|

2007 |

21,0 |

24,5 |

26,4 |

32,6 |

27,4 |

35,2 |

36,8 |

37,2 |

|

2008 |

21,7 |

25,8 |

26,2 |

27,6 |

26,0 |

32,6 |

34,8 |

36,7 |

|

2009 |

19,9 |

22,5 |

22,2 |

25,8 |

22,5 |

27,6 |

31,7 |

30,4 |

|

2010 |

22,5 |

25,5 |

24,0 |

268 |

25,6 |

30,7 |

34,8 |

33,7 |

|

2011 |

33,6 |

47,7 |

37,6 |

37,7 |

42,7 |

52,3 |

52,6 |

59,2 |

|

2012 |

44,4 |

61,5 |

45,8 |

43,4 |

52,0 |

64,7 |

60,6 |

71,4 |

|

2013 |

47,3 |

67,8 |

51,3 |

44,6 |

54,2 |

67,6 |

63,0 |

75,1 |

|

2014 |

49,2 |

69,4 |

52,4 |

42,6 |

55,1 |

65,7 |

61,0 |

73,3 |

|

2015 |

52,3 |

71,5 |

57,8 |

41,5 |

54,2 |

62,7 |

61,5 |

74,0 |

|

2016 |

51,2 |

73,9 |

51,0 |

39,0 |

54,2 |

62,9 |

61,0 |

73,8 |

|

2017 |

54,2 |

77,8 |

49,8 |

37,2 |

53,0 |

61,6 |

61,1 |

75,7 |

Как видим, миграционные процессы наиболее масштабно охватывают население Северо-Западного и Дальневосточного округа. В эти процессы здесь вовлечено 7,6-7,8% населения. Также велика интенсивность миграционных процессов на Урале и в Сибири. В наименьшей степени миграционная подвижность затронула Северный Кавказ.

На протяжении анализируемого периода во всех федеральных округах интенсивность миграционных процессов нарастает. Эти процессы особенно усилились с 2011 г. Коэффициент интенсивности миграционного оборота с 2000 г. по 2017 г. в Северо-Западном округе увеличился в 2,6 раза, в Центральном округе – в 2,4 раза, на Урале и в Приволжском округе – в 1,7 раза, на Дальнем Востоке и в Южном округе – в 1,6 раза, в Сибири – в 1,5 раза, на Северном Кавказе – в 1,2 раза.

Следующим относительным показателем миграции является ее результативность, представляющая собой численность выбывших мигрантов в расчете на 100 человек прибывших мигрантов. В течение анализируемого периода этот коэффици- ент находился в Центральном округе на уровне 80-90. В Северо-Западном и Южном округе данный показатель был выше и принимал значения от 90 до 98. В остальных регионах численность выбывших мигрантов превышала тех, кто прибыл: на Северном Кавказе на 15-25%, в Приволжском округе – на 3-10%, на Урале – на 24%, в Сибири – на 6-9%, на Дальнем Востоке – на 11-25%.

Эффективность процессов миграции характеризует отношение миграционного прироста к численности прибывших мигрантов. Как нами уже отмечалось, данный показатель характеризует соотношение результатов и затрат [1]. Результат – это численность мигрантов, оставшихся в районе вселения. А затраты представляет собой численность прибывших мигрантов и связанные с этим материальные затраты по их расселению. Миграционные процессы можно признать как эффективные только в трех федеральных округах – это Центральный, Северо-Западный и Южный округ. Другие федеральные округа теряют население в результате миграции.

Следующим важным показателем является коэффициент приживаемости мигрантов – отношение миграционного прироста к миграционному обороту. Логично рассчитать данный показатель только в ре- гионах с положительным миграционным приростом. А это опять-таки три вышеназванных федеральных округа. Результаты соответствующих расчетов представим в таблице 4.

Таблица 4. Коэффициенты эффективности миграции и коэффициен6ты приживаемости мигрантов в федеральных округах России за 2000-2017 гг.

|

Годы |

Показатели |

|||||

|

Коэффициент эффективности миграции, % |

Коэффициент приживаемости мигрантов на 1 тыс. чел. постоянного населения |

|||||

|

Центральный ФО |

СевероЗападный ФО |

Южный ФО |

Центральный ФО |

СевероЗападный ФО |

Южный ФО |

|

|

2000 |

15,6 |

-0,8 |

4,1 |

84,6 |

-3,8 |

21,0 |

|

2001 |

16,1 |

3,3 |

4,4 |

87,5 |

16,7 |

22,3 |

|

2002 |

18,2 |

2,1 |

2,2 |

100,4 |

10,4 |

10,9 |

|

2003 |

19,3 |

1,3 |

1,3 |

107,0 |

6,4 |

6,8 |

|

2004 |

18,2 |

2,8 |

1,8 |

100,3 |

14,3 |

9,3 |

|

2005 |

18,4 |

2,0 |

5,3 |

101,0 |

10,0 |

27,0 |

|

2006 |

19,7 |

5,2 |

5,2 |

109,1 |

26,7 |

26,6 |

|

2007 |

18,9 |

4,4 |

4,6 |

104,2 |

22,3 |

23,5 |

|

2008 |

20,3 |

5,4 |

5,1 |

113,0 |

27,6 |

26,1 |

|

2009 |

19,1 |

4,9 |

4,8 |

105,6 |

25,0 |

24,3 |

|

2010 |

21,4 |

4,3 |

6,2 |

119,5 |

22,1 |

32,2 |

|

2011 |

16,1 |

9,7 |

10,4 |

87,6 |

50,9 |

55,0 |

|

2012 |

15,7 |

6,8 |

5,1 |

85,2 |

35,0 |

26,2 |

|

2013 |

14,4 |

8,4 |

9,5 |

77,8 |

44,1 |

50,1 |

|

2014 |

11,7 |

7,2 |

4,9 |

62,4 |

37,3 |

24,9 |

|

2015 |

11,7 |

7,5 |

6,9 |

62,0 |

38,7 |

35,8 |

|

2016 |

8,2 |

7,2 |

8,5 |

42,6 |

37,6 |

44,2 |

|

2017 |

11,1 |

8,0 |

4,2 |

58,7 |

41,6 |

21,2 |

Как свидетельствуют данные таблицы 4, наивысшая эффективность процессов миграции и наибольшие показатели приживаемости мигрантов наблюдаются в Центральном округе. Однако в последние годы, начиная с 2011 г., указанные показатели в округе стали снижаться. СевероЗападный и Южный округ по эффективности процессов миграции и приживаемости мигрантов примерно одинаковые.

Обобщающим относительным показателем миграции является коэффициент миграционного прироста, который является частным от деления абсолютной величины миграционного прироста на среднегодовую численность постоянного населения. Автором были рассчитаны данные коэффициенты на 1 тыс. человек населения. Результаты расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5. Коэффициенты миграционного прироста (на 1 тыс. человек населения) в федеральных округах России за 2000-2017 гг.

|

Годы |

Федеральные округа Российской Федерации |

|||||||

|

)S 2 |

)S 2 kJ К СО 6 СО о и |

)S 2 |

со 8 и § |

& |

||||

|

2000 |

1,93 |

-0,11 |

0,63 |

-2,48 |

-0,07 |

0,13 |

-1,10 |

-5,32 |

|

2001 |

1,90 |

0,47 |

0,63 |

-2,36 |

-0,43 |

0,28 |

-1,29 |

-4,59 |

|

2002 |

2,14 |

0,28 |

0,28 |

-1,98 |

-0,45 |

-0,19 |

-1,38 |

-4,09 |

|

2003 |

2,39 |

0,17 |

0,18 |

-1,91 |

-0,69 |

-0,38 |

-1,39 |

-3,65 |

|

2004 |

2,21 |

0,37 |

0,23 |

-1,77 |

-0,78 |

-0,28 |

-1,33 |

-3,34 |

|

2005 |

2,08 |

0,24 |

0,66 |

-1,69 |

-0,67 |

-0,51 |

-1,30 |

-3,39 |

|

2006 |

2,27 |

0,66 |

0,65 |

-1,99 |

-0,87 |

-0,36 |

-1,52 |

-3,61 |

|

2007 |

2,19 |

0,55 |

0,62 |

-0,82 |

-1,07 |

-0,12 |

-1,65 |

-3,63 |

|

2008 |

2,45 |

0,71 |

0,68 |

-2,04 |

-1,06 |

-0,54 |

-1,35 |

-4,05 |

|

2009 |

2,10 |

0,56 |

0,54 |

-1,56 |

-0,96 |

-0,55 |

-1,01 |

-3,56 |

|

2010 |

2,69 |

0,56 |

0,77 |

-2,04 |

-1,26 |

-0,70 |

-1,35 |

-4,83 |

|

2011 |

2,95 |

2,43 |

2,07 |

-4,30 |

-2,04 |

0,16 |

-2,24 |

-5,16 |

|

2012 |

3,78 |

2,15 |

1,20 |

-5,06 |

-2,13 |

-0,14 |

-2,22 |

-5,76 |

|

2013 |

3,68 |

2,99 |

2,57 |

-4,90 |

-2,18 |

-1,34 |

-2,70 |

-6,30 |

|

2014 |

3,07 |

2,59 |

1,30 |

-2,91 |

-1,70 |

-1,10 |

-2,37 |

-5,74 |

|

2015 |

3,25 |

2,77 |

2,07 |

-3,26 |

-2,05 |

-1,66 |

-2,51 |

-5,29 |

|

2016 |

2,18 |

2,78 |

2,26 |

-2,61 |

-1,58 |

-1,29 |

-2,45 |

-4,08 |

|

2017 |

3,18 |

3,24 |

1,06 |

-2,97 |

-2,10 |

-1,62 |

-2,68 |

-3,95 |

Центральный федеральный округ на протяжении всего анализируемого периода был особенно привлекательным для мигрантов. Причем эта привлекательность нарастала. Начиная с 2011 г. мигранты стали не в меньшей степени выбирать Северо-Западный округ. С этого же года значительно увеличивается миграционный прирост в Южном округе, хотя здесь показатели ниже, чем в Центральном и СевероЗападном округе.

Чемпионом по миграционному оттоку населения является Дальний Восток. Эта территория интенсивно теряет население, хотя здесь самая низкая его плотность, но достаточно высок уровень урбанизации (табл. 1). Быстро убывает население из-за миграции также в Сибири. На протяжении анализируемого периода Сибирский округ показывает нарастание интенсивности данного процесса. Это происходит в условиях низкой плотности населения и высокого уровня урбанизации.

На Урале ситуация не так критична, как на Дальнем Востоке и в Сибири. Но интенсивность миграционного оттока насе- ления здесь также нарастает на фоне низкой плотности населения и высокого уровня урбанизации территории. Аналогичная ситуация в Приволжском округе, хотя в нем плотность населения выше.

По некоторым параметрам процессов миграции выделяется Северо-Кавказский округ, где с 2011 г. миграционный отток населения несколько увеличился, но достаточно стабильно держится на отметке 35 человек на 1 тыс. жителей. Ситуация в данном регионе уравновешивается высоким естественным приростом населения. Кроме того, здесь относительно высокая плотность населения, половина которого проживает в сельской местности.

На основе проведенных нами расчетов проанализируем миграционные потоки населения федеральных округов России за 2000-2017 гг. в разрезе город-село. В Центральном округе примерно половина всех мигрантов, снявшихся с регистрационного учета, перемещалась в границах городских территорий. Не меняли сельский образ жизни 7-9% мигрантов. Поток переселенцев из села в город превышал числен- ность тех, кто двигался из города в сельскую местность. Только в 2016-2017 гг. численность этих потоков сравнялась.

В Северо-Западном округе около 60% мигрантов перемещались из города в город, а 5-6% – из села в село. Сравнение потоков мигрантов из села в город и из города на село в данном регионе за разные периоды времени показало неоднозначную картину. Если в 2001-2014 гг. эти потоки были примерно равны, то в 2015-2017 гг. из городов в села стало переезжать мигрантов больше.

В Южном округе за разные годы анализируемого периода 36-41% мигрантов перемещалось в городской среде, а в сельской – от 13 до 15%. Здесь преобладали переезды из села в город, чем в обратном направлении. Причем этот разрыв был достаточно существенным – от 5 до 13 процентных пунктов.

В Северо-Кавказском округе по сравнению с вышеназванными регионами меняли место жительства в городах значительно меньше граждан – всего 25-33% мигрантов. Однако здесь больше перемещений в границах сельской местности – от 16 до21%. Одновременно нарастают передвижения из села в город – от 26 до 34%. В обратном направлении (из города в село) потоки значительно меньше. Различие между этими потоками мигрантов нарастало, а с 2011 г. количество переместившихся из села в город стало превосходить тех, кто выехал из города в сельскую местность, примерно в 2 раза.

В Приволжском округе меняли адрес в городской среде 35-37% всех мигрантов, а в сельской местности – от 10 до 13% жителей. Поток из села в город нарастал до 2011 г., а затем стал сокращаться. Одновременно доля мигрантов, переехавших из города в сельскую местность, в течение 2000-2007 гг. увеличивалась, затем сокращалась, а в последний период (20152017 гг.) снова возросла. Но всегда на протяжении анализируемого периода поток из села в город превосходил миграцию в обратном направлении.

На Урале больше половины мигрантов перемещалось в пределах городской местности. В сельской среде меняли место ре- гистрации 6-8% всех мигрантов Уральского округа. Для этого региона характерно равенство потоков из села в город и из города в сельскую местность. Однако в отдельные годы покидало города для переезда в сельскую местность больше, чем двигалось в обратном направлении. Такая ситуация наблюдалась в 2002-2005 гг., 20072009 гг. и 2013-2017 гг.

В Сибири в пределах городской среды перемещалось 40-44% всех мигрантов, а в границах сельской местности – от 10 до 13%. На протяжении анализируемого периода потоки мигрантов из села в город превышали передвижения из города в село.

На Дальнем Востоке в городской местности перемещалось 48-53% всех мигрантов, а в сельской – 7-8%. Людей больше переезжало из села в город, чем в обратном направлении. В этом отношении выделяются 2001 г., 2007 г., 2011-2013 гг., когда разрыв показателей составлял от 5 до 8,7 процентных пунктов.

Выводы:

– На протяжении 2000-2017 гг. интенсивность миграционных процессов нарастает во всех федеральных округах.

– Миграционные процессы наиболее масштабно охватывают население СевероЗападного и Дальневосточного округа, Урала и Сибири.

– Положительный миграционный прирост населения наблюдается только в трех федеральных округах: Центральном, Южном и Северо-Западном. Только в них миграционные процессы можно признать как эффективные. В других пяти федеральных округах сохраняется миграционная убыль населения.

– Больше всего по абсолютной численности выбывает мигрантов из Центрального, Приволжского и Сибирского округа.

– Наибольшая часть выбывших граждан перемещается на новое место жительства в границах региона выбытия.

– По каждому федеральному округу определены регионы, куда преимущественно направляются выбывшие мигранты.

– Центральный федеральный округ является особенно привлекательным для мигрантов, но начиная с 2011 г. таким же привлекательным для мигрантов стал Северо-Западный округ.

– Наибольший миграционный отток населения наблюдается на Дальнем Востоке и в Сибири.

– Нарастает интенсивность миграционного оттока населения на Урале и в При- волжском округе.

–На Северном Кавказе миграционный отток населения уравновешивается высоким естественным приростом населения.

– Анализ миграционных потоков населения в разрезе город-село показал, что во всех федеральных округах перемещения из села в город более масштабны, чем в обратном направлении. Исключение составляет только Урал, где в течение 12 из 18 лет анализируемого периода больше людей переезжало из городов в сельскую местность, чем из села в город. В остальные 6 лет на Урале эти потоки были примерно равны.

– Выявленные особенности миграционных процессов в федеральных округах России следует учитывать при проведении государственной социальноэкономической политики.

Список литературы Тенденции региональной миграции в Российской Федерации

- Юкиш, В.Ф. Тенденции миграционных процессов в России за 1990-2017 годы // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. - № 3-2. - С. 176-182. - Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_37373218_86931435.pdf

- Юкиш, В.Ф. Состав и структура миграционных потоков России в 2015-2017 годах // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. - № 3-2. - С. 150-157. - Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_37373300_21614968.pdf

- Юкиш, В.Ф. Социально-экономический комплекс России: тенденции развития, проблемы и перспективы: монография. - М.: МАДИ, 2016. - 220 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27651228_76990182.pdf

- Юкиш, В.Ф. Анализ и проблемы использования трудовых ресурсов России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 6-2. - С. 112-116. - Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_26177665_70412118.pdf

- Юкиш, В.Ф. Факторный анализ доходов и занятости населения Российской Федерации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 5-2. - С. 183-189. - Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_26112140_47607247.pdf

- Росстат: Демографический ежегодник России, 2002-2018 гг. и приложения к нему [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. -Загл. с экрана.

- Росстат: [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный.