Тенденции социально-экономического развития Российской Федерации: актуальные проблемы и инструменты государственного регулирования

Автор: Шавлова С.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 4-3 (50), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования ключевых тенденций социально-экономического развития Российской Федерации. Проанализированы актуальные проблемы, формирующиеся в условиях современной экономики. В частности, проанализирована тенденция развития рынка труда, включая уровень безработицы и производительности труда. Отдельное внимание уделено вопросам развития малого и среднего бизнеса в стране, влиянию инновационной деятельности и инвестиционной активности, которая пострадала из-за введения режима экономических санкций со стороны Запада. Проанализированы тенденции развития бюджетной политики России, динамика ее доходов и влияние на социальную политику страны. С целью решения ключевых острых проблем, предложены меры, инструменты и методы, с помощью которых возможно стимулирование социально-экономического развития Российской Федерации.

Социально-экономическое развитие, государственное регулирование, федеральный бюджет, экономические показатели, экономическая конъюнктура, рынок труда, предпринимательство, инвестиционная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/170189918

IDR: 170189918 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10603

Текст научной статьи Тенденции социально-экономического развития Российской Федерации: актуальные проблемы и инструменты государственного регулирования

На современном этапе развития национальной экономики Российской Федерации требуется определить последующие ступени преобразования социальноэкономической инфраструктуры страны. При анализе текущей экономической конъюнктуры, можно определить нестабильные условия рынка, препятствующего развитию предпринимательства. В связи с этим, государство теряет основной источник финансирования своей бюджетной политики, напрямую влияющей на развитие социальной инфраструктуры. Тем самым, финансовые успехи бизнеса предприятий России сочетаются с успехами в социальной политике государства. Первые финансируют бюджетные расходы, вторые предоставляют трудовые ресурсы и являются основным потребителем отечественной продукции.

Исходя из этого, правительство России заинтересовано в социальноэкономическом развитии государства, как ключевого фактора уровня развития самой страны. С целью решения данной задачи, необходимо ликвидировать негативное влияние отдельных группы социально- экономических проблем, присутствие которых – проблема стратегического развития России.

Цель научной статьи – на основе анализа современной ситуации в социальноэкономической сфере предложить пути решения основных проблем.

Гипотеза, вырабатываемая для решения проблемы, заключается в том, что урегулирование данной социальноэкономической ситуации требует взаимодействия всех уровней власти.

Для этого необходимо решение следующих задач:

-

1) Выявить особенности развития социальной инфраструктуры;

-

2) Выделить основные проблемы в РФ;

-

3) Рассмотреть пути решения проблем.

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов (предприятий, учреждений, организаций и сооружений), которые обеспечивают условия функционирования общественного производства и жизнедеятельности населения, формирование физически и интеллектуально развитого, общественно активного индивида [ 1, с. 290 ] .

Одним из основных значений социально-экономического развития является потребность в развитии социальной инфраструктуры государства, регионов и предприятий, в частности [2, с. 64].

Одними из важных факторов социально-экономического развития государства современные ученые определяют уровень образования и уровень квалификации населения, так же отдельное место отводится здравоохранению. Формирование вышеперечисленных компонентов напрямую влияет на уровень производительности труда рабочих, что является ключевым элементом конкурентоспособности производства на предприятии.

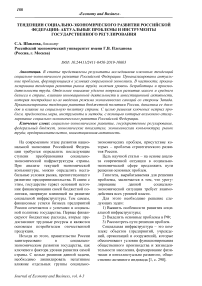

Так, на сегодняшний день, в России наблюдается рост уровня производительности труда (рис. 1).

Рис. 1. Динамика уровня производительности труда в России в тыс. долл. США, постоянные цены 2016 года по ППС [3; 12; 13]

С 2005 по 2017 гг., уровень производительности труда рабочих России вырос с 12,5 до 26,3 тыс. долл. Но, если проанализировать показатель на международном уровне, то отечественный уровень производительности труда занимает лишь 40-е место во всем мире.

Но, если говорить о ключевых показателях рынка труда, то его тенденция развития иная, поскольку мы наблюдаем по- ложительные изменения за последнее десятилетие российской экономики. Для примера, обратим внимание на то, что рынок труда России демонстрирует рост, как по количественным, так и по качественным показателям. Например, речь идет о численности экономически активного населения, где наблюдается тенденция роста (таблица 1).

Таблица 1. Численность экономически активного населения Российской Федерации (в среднем за год) [6]

|

Год |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Тыс. человек |

72357 |

72273 |

72984 |

73581 |

74418 |

75288 |

75700 |

75694 |

|

Год |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

Тыс. человек |

75477 |

75779 |

75676 |

75528 |

75428 |

76587 |

76636 |

76108 |

Данный показатель демонстрирует количество людей, которые способны работать или уже работают. Как видим, начиная с 2002 года, доля экономического населения растет с 72,4 млн. людей до 76,1 млн. людей на конец 2017 года [6].

Исторический максимум страны был зафиксирован не так давно, в 2015 году, что является положительным фактором для всей российской экономики. Предприятия и работодатели имеют возможность обеспечить себя трудовыми ресурсами, поскольку они демонстрируют рост своего количества. К тому же, экономически активное населения страны – это платежеспособные люди, формирующие личные финансы домашних хозяйств (доходы, расходы и сбережения).

Кроме того, есть еще один количественный показатель по рынку труда России, который демонстрирует положительную тенденцию. Это уровень безработицы к общей численности экономически активного населения страны (табл. 2).

Таблица 2. Уровень безработицы населения Российской Федерации (в среднем за год)

|

Год |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

В процентах |

7,9 |

8,2 |

7,7 |

7,1 |

7,1 |

6,0 |

6,2 |

8,3 |

|

Год |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

В процентах |

7,3 |

6,5 |

5,5 |

5,5 |

5,2 |

5,6 |

5,5 |

5,2 |

Уровень безработицы на конец 2017 года составлял 5,2%, что является минимальным показателем с 2002 года, подтверждая заключение о развитии рынка труда России. Ключевой причиной такой тенденции выступает снижение уровня количества безработных и их соотношения к количеству занятых. Но, помимо этого, существуют и иные причины, к примеру, рост количества предприятий, формирующих положительные тенденции динамики объема ВВП России. К тому же, стоит не забывать о процессе модернизации промышленного сектора и импортозамеще-ния, что провоцирует отечественный сектор бизнеса создавать новые рабочие места.

В связи с развитием цифровой экономики, Россия заинтересована в создании нового института социальной инфраструктуры страны – инновационной среды, которая зависит от поддержки развития научно-технических разработок частным сектором. С его помощью, можно начать процесс совершенствования условий труда и производства, повлиять на динамику производительности труда и личных доходов населения страны.

Несмотря на перспективы применения инновационного подхода с целью развития новых отраслей экономики России, уровень потребления инноваций крайне низкий, ведь если обратится к сравнению, то в благополучные предкризисные времена 400 крупнейших компаний страны тратили на НИОКР не более 0,5% от своего оборота, во время кризиса эта цифра снизилась до 0,2%.

По утвержденным ОЭСР международным стандартам фирмы и отрасли, тратящие на НИОКР менее 0,9% оборота, признаются низко технологичными. Исходя из этого, стоит констатировать факт о том, что развитие инноваций в РФ снижается и это вызвано как особенностями национальной экономики, так и общей рыночной конъюнктурой [4].

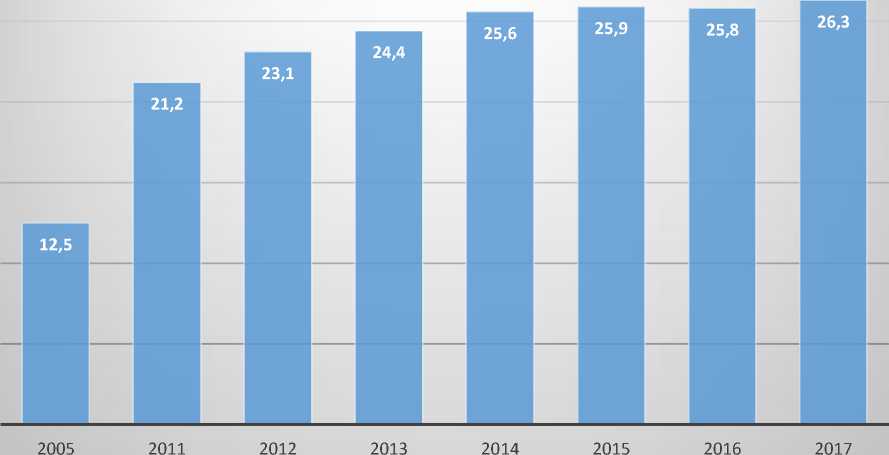

Подтверждением низкого уровня развития инновационной деятельности в России является обеспечение условий, при которых будет увеличиваться объем производства наукоемкой продукции, доля которой крайне низка по сравнению со странами Восточной Европы (рис. 2).

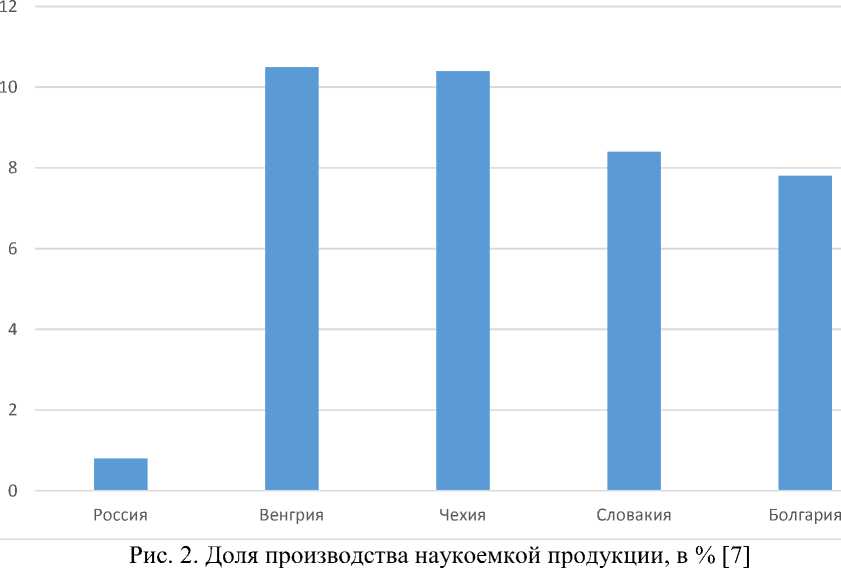

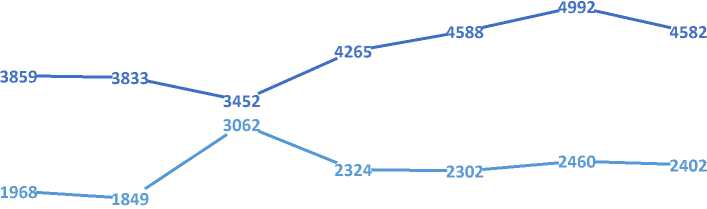

Еще одним фактором проблемы развития социальной инфраструктуры в России является становления малого и среднего бизнеса. Вклад МСБ в формирование ВВП России составляет 21,5%, а доля занятых -

-

14,1 % экономически активного населения. При этом наша страна отстает от многих других развитых государств, где доля малого бизнеса в разы выше (рис. 3).

Рис. 3. Доля МСП при формировании ВВП и рынка труда [5]

Недооценка малого предпринимательства и его роли при развитии национальной экономики является ключевой причи- ной низких темпов роста и становления свободно-рыночной структуры. Помимо этого, на текущий момент, государствен- ные органы слабо обращают внимание на то, что ключевым элементом для поддержки малого бизнеса выступают вовсе не инвестиции или финансирование, а действия в виде снижения налогового бремени и стоимости кредитных ресурсов через денежно-кредитную политику Центрального Банка.

Анализируя проблематику развития инвестиционной активности и деятельности предприятий в России, необходимо сослаться на мнения самих предпринимателей в данном вопросе.

Так, социологические исследования, проводимые Росстатом, продемонстрировали следующие результаты [8]:

-

- 61% - неопределенность экономической ситуации в стране;

-

- 61% - недостаток собственных финансовых средств;

-

- 60% - высокий уровень инфляции в стране;

-

- 56% - высокие проценты на коммерческое кредитование;

-

- 50% - инвестиционные риски;

-

- 48% - нестабильность валютного курса российского рубля;

-

- 46% - сложный механизм получения кредитов для инвестиционных проектов;

-

- 41% - экономическая ситуация на мировом рынке.

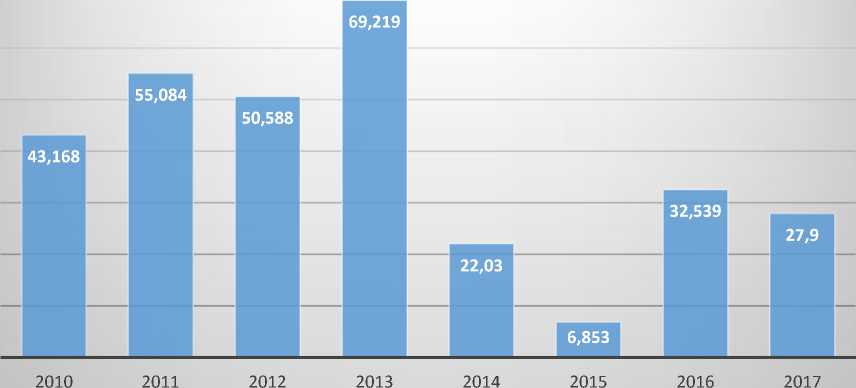

Кроме того, после внедрения политических санкций, которые привели к снижению потоку прямых иностранных инвестиций произошло окончательное усугубление возникшей ситуации, что доказывает высокую роль инвестиционной привлекательности при развитии малого и среднего бизнеса в России (рис. 4).

Рис. 4. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в РФ, млрд долларов [9]

Из рисунка 4, можно наблюдать резкое снижение объема прямых иностранных инвестиций в России с 2013 по 2014 года, что как раз и связано с приходом негативных фундаментальных факторов, перечисленных выше. При этом, наибольшая доля потери иностранных инвестиций ощущалась со стороны Кипра, где с 2011 по 2015 года был произведен отток средств на сумму 20,056 млрд долларов.

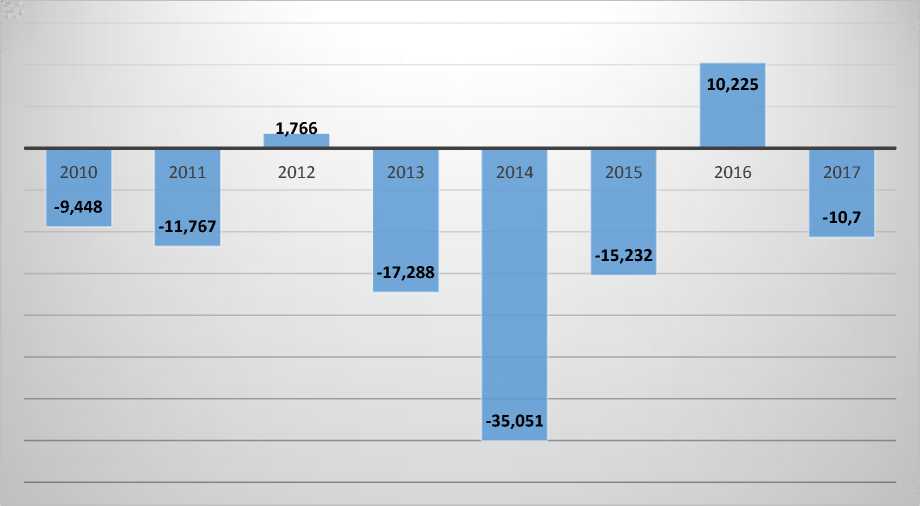

Стоит заметить, что данная страна является наиболее популярным офшором Европы, где находятся сотни миллиардов долларов финансового капитала отечественных бизнесменов и олигархов. В 2016 году, динамика прямых иностранных инвестиций уже увеличилась и составила 32,539 млрд долларов, но необходимо проанализировать и динамику сальдо прямых иностранных инвестиций с учетом оттока отечественного капитала (рис. 5).

Рис. 5. Сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию и из России (млрд долларов) [10]

Таким образом, из-за ухудшения уровня инвестиционной привлекательности в России, отечественные «капиталисты» начали ощущать недоверие до текущей политики управления экономикой страны, что и привело к их обратным инвестиционным операциям.

Еще одним фактором развития социально-экономической инфраструктуры России является ее бюджетная политика, которая, в первую очередь, зависит от поступления доходов со стороны нефтегазового сектора страны.

Так, проанализируем структуру доходов федерального бюджета России с 2012 по 2018 гг. (рис. 6). В частности, обратим внимание на динамику поступления доходов со стороны нефтегазовой отрасли и со стороны остальных секторов экономики страны.

Рис. 6. Структура доходов федерального бюджета РФ в период 2012-2018 гг., трлн рублей [11]

Заметим, что в 2015 году тенденция накопления государственного бюджета России резко изменилась под влиянием негативных факторов международного рынка энергетических ресурсов, где наблюдалась тенденция снижения стоимости нефти. В связи с этим, в 2015 и 2016 гг. сформировался рекордный дефицит федерального бюджета в размере -1,961 трлн рублей и -2,956 трлн рублей соответственно, что, в свою очередь, негативно повлияло и на расходы в социальной сфере страны (рис. 7).

При этом, еще в 2012 году, дефицит федерального бюджета России составлял лишь -39,4 млрд рублей. В 2011 году наблюдался профицит в размере +442 млрд рублей. Но, если взять текущие данные Минфина за 2018 год, то в федеральном бюджете страны был зафиксирован рекордный размер профита +2,745 трлн рублей, что обязано положительно повлиять на социально-экономическое развитие России в 2019 году, где статьи расходов могут закладывать большие значения.

613 502 535 516 506 440 537

228 177 119 144 72 119 148

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Национальная экономика ЖКХ

Образование Здравоохранение

Социальная политика

Рис. 7. Структура расходов федерального бюджета РФ на социально-экономические вопросы развития страны в период 2012-2018 гг., трлн рублей [11]

Из рисунка 7 стоит заметить, что социальная политика и национальная экономика страны имели примерно равные показатели в 2014 году. При этом, уже ближе к 2018 году между показателями разница практически в 2 раза, в пользу социальной политики. Это связано, в первую очередь, с периодом стагфляции российской экономики, которая началась в 2014 году. Банк России проводил активное вливание денежных средств через операции РЕПО в банковский сектор страны. Малый и средний бизнес получил новые формы финансовой поддержки своей инвестиционной деятельности, ведь из-за потери нефтега- зовых доходов, в стране ощущались негативные макроэкономические процессы (рост инфляции, девальвация национальной валюты, падение реальных доходов, снижение личного потребления и накоплений средств населением).

С целью решения вышеперечисленных проблем, рассмотрим основные пути, практическое применение которых будет способствовать социальноэкономическому развитию России.

Для решения проблемы производительности труда в России, необходимо принятие следующих мер, основное направление которых - реформирование системы обра- зования, в первую очередь, за счет финансирования системы:

– необходимо учесть и решить проблему бюджетного софинансирования для дотации бюджетными средствами регионов, которые имеют низкий уровень системы образования;

– необходимо включить в процесс разработки бюджетной программы финансирования образования субъектов, получающих эти средства;

– необходимо выделять денежные средства в большей части на такие направления, как закупка инвентаря и оборудования, капитальный ремонт образовательных учреждений и организация учебного процесса;

– необходимо выделять денежные средства на процесс приобретения оборудования с цифровыми и информационными технологиями, что делает высокой вероятность качественного образования в России;

– необходимо проведение государственной политики по привлечению частных инвестиций, взамен можно предоставлять своеобразные субсидии для таких предприятий;

– необходимо формирование единой прозрачной системы анализа использования бюджетных средств образовательными учреждениями;

– необходимо формирование институтов научной инфраструктуры, которая способствует росту качества человеческого и интеллектуального капитала в нашей стране;

– необходимо освобождение от уплаты налогов образовательных учреждений, получающих бюджетные средства со стороны государства.

Для решения проблем, связанных с развитием инновационной среды, необходимо принятие пакета мероприятий, где не малую роль должна сыграть политика стимулирования со стороны государства:

– временно освободить от уплаты налога на прибыль и НДС коммерческие организации, разрабатывающие головные образцы инновационной техники;

– установить налоговые льготы для предприятий, выделяющих финансирование на НИОКР;

– внедрить в практику покрытие убытков от инновационной деятельности головным предприятием промышленной группы;

– усилить прямое стимулирование государством инновационной деятельности за счет предоставления Правительством РФ гарантий по долгосрочным банковским кредитам на развитие долгосрочных и рисковых исследований в приоритетных отраслях научно-исследовательской и производственной деятельности;

– предусмотреть в бюджетной политике России выделение средств на создание страхования инновационных рисков, а также для кредитных льгот по покрытию процентов в пользу инновационных предприятий;

– увеличить долю государственных инвестиций путем создания государственночастных проектов инновационной деятельности;

– увеличить финансирование наукоемких отраслей;

– увеличить бюджетное финансирование науки и образования России.

С целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в России, рекомендуется провести следующие меры:

– снижение налогового давления на МСП;

– предоставление налогового периода и субсидирования бизнеса;

– переход системы государственной бюрократии на 100% в систему информационного пространства для прозрачности, снижения уровня коррупции и увеличения скорости юридических транзакций;

– снижение процентной ставки ЦБ РФ для снижения ставок на банковские кредитные продукты;

– предоставление лизинга на льготных условиях для представителей малого бизнеса.

По итогам научного исследования можно сделать заключение о том, что текущий этап социально-экономического развития России сопровождают как актуальные проблемы, так и положительные тренды, включая прогресс на рынке труда и динамику поступлений доходов в федеральный бюджет страны.

Таким образом, на современном этапе развития социально-экономической политики Российской Федерации, необходимо делать акцент внимания на решение следующих проблем социальной инфраструктуры, среди которых трудовые ресурсы, включая их производительность труда; инновационной среды, включая научнотехнические разработки; а также малого и среднего бизнеса, как основного элемента при формировании ВВП страны в будущих периодах.

Не малую роль при ухудшении условий экономики России играет и режим экономических санкций. Однако, учитывая текущие внешнеполитические ориентиры Европы, США и Украины, данный период вскоре может закончиться. Многие политики и государственные управляющие за- падных стран не заинтересованы в продолжении санкционных войн, где пострадавшими выступают все стороны. К тому же, такой вектор политики идет вразрез тем принципам, к которым приводит трансформация мировой экономики под влиянием интеграционных процессов и глобализации международных рынков и бизнеса.

Список литературы Тенденции социально-экономического развития Российской Федерации: актуальные проблемы и инструменты государственного регулирования

- Song J. Development of Publicly-Funded Social Care in Japan and Korea: Policy Linkage between SocialCare Programs and Labor Market Policies // Korea observer. - 2015. Vol. 46, №2. P. 265-294.

- Галаева В.Э. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка // Проблемы развития современной экономики. - 2016. - №8. - С. 61-70.

- Производительность труда в России и в мире. Влияние на конкурентоспособность экономики и уровень жизни. URL: http://council.gov.ru/media/files/CQNOp1HscHaTulPa5BYZesqLNqUSQeHw.pdf (дата обращения 15.04.2019).

- Шерстянкина А.А., Хасаншин И.А. Закономерности и тенденции развития инновационного предпринимательства в России // Бюллетень науки и практики. - 2016. - № 12 (13). - С. 247-249.

- Васильева А.С. Роль малого предпринимательства в развитии экономики России // Экономика и социум. - 2016. - № 2 (21).