Тенденции социальной адаптации семьи пожилых супругов в изменяющемся российском обществе

Автор: Гильдингерш М.Г., Кузьменко Н.В.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики

Статья в выпуске: 2 (152), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье отмечено многообразие трактовок понятия «социальная адаптация». Отображена разница подходов зарубежных и отечественных исследований. Анализируются проблемы и интересы граждан пожилого возраста. Выделяются ключевые факторы, способствующие успешной адаптации данной категории населения. Практическая значимость изучения состоит в улучшении восприятия динамики общества для разработки социальных программ и политик, направленных на поддержку адаптации индивидов и групп в различных сферах жизни.

Проблемы граждан пожилого возраста, пожилая семья, социальные изменения, институт семьи, устойчивость семейных систем, жизненные стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/148331225

IDR: 148331225

Текст научной статьи Тенденции социальной адаптации семьи пожилых супругов в изменяющемся российском обществе

Актуальность проблемы адаптации пожилой семьи обусловлена динамичностью семьи как элемента взаимосвязи общества и личности в условиях социальной реальности современности. Граждане пожилого возраста обладают бесценным опытом выживания в кризисных, трансформационных условиях, располагая собственными механизмами регулирования и самоорганизации. Для них источником разнообразных интересов и положительных эмоций могут быть не только дети, но и часто в гораздо большей степени внуки. Функции воспитателя, наставника, опекуна подрастающего поколения семьи социально значимы и потому могут компенсировать утрату прежнего социального статуса, социальных ролей, выполнявшихся до выхода на пенсию.

ГРНТИ 06.77.02

EDN HTPWGT

Марина Григорьевна Гильдингерш – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры социологии и управления персоналом Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 00000003-1017-8489

После 60 лет постепенно приходит осознание социального отчуждения от последующих поколений, которое переживается болезненно, особенно в обществе, где нет необходимой социальной поддержки старости. Психологическая неудовлетворённость своим положением нередко влечёт за собой быстрое наступление физического одряхления, сопровождающегося иногда психическими расстройствами [3]. Необходимо более детализированное социально-экономическое обеспечение пожилых семей, разработка и реализация тренинговой экзистенциально-направленной программы, создающей условия для ускорения процесса перехода личности с дефицитарного на бытийный уровень. Экзистенциальное консультирование пожилых пар способствует расширению возможностей для самореализации личности в семье, совершенствованию внутрисемейных отношений и является профилактическим средством против возрастного выгорания личности [2].

Материалы и методы

Важно отметить, что понятие социальная адаптация само по себе претерпевает изменения, отражая эволюцию социальных представлений о старости и роли пожилых людей в обществе. Термин «адаптация» ввел немецкий физиолог Г. Ауберт, а в эволюционных концепциях Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина адаптация рассматривалась как приспособление видов к изменяющимся условиям среды. И.Г. Гердер ввел термин «адаптация личности». Потребность в изучении адаптации личности возросла в результате политических и экономических кризисов XIX-XX вв.

Э. Дюркгейм (французская социальная школа) рассматривал адаптацию с двух позиций: объективная позиция – добровольно-принудительный характер влияния; принудительная позиция – давление посредством механизмов интериоризации (переход извне внутрь) [8]. М. Вебер (основоположник социологии) предложил идеальную модель адаптации – целерациональное действие – эталон для интерпретации поведения по степени отклонения от социальных норм [4]. Отечественная адапталогия, возникшая в 1990-х гг., основывается на поведенческих принципах. Так, В.И. Жуков определяет адаптацию как «многогранный процесс активного и пассивного приспособления индивида к существующей среде и изменения его личности». М.В. Ромм интерпретирует «адаптивность» как способность индивида выбирать наиболее эффективные стратегии приспособления.

Проанализировав подходы социологов различных школ, можно сделать вывод, что в зарубежных школах прослеживается приверженность к биологизаторскому подходу. Развитие же отечественной адапталогии основывается на поведенческих началах. Биологизаторский подход позволяет изучить экологический аспект адаптаций, поведенческий сосредотачивается на влиянии социальных норм на адаптацию индивида, определяет способы адаптации в различных общностях с учетом психологических механизмов. Учет особенностей различных подходов и их комбинация могут быть эффективны при изучении социальной адаптации.

Концепция «социальная адаптация» трансформируется, отражая изменения в восприятии старости и роли пожилых в обществе. Например, Петровский В.А. выделяет три подхода: гомеостатический – адаптация как реакция на внешние условия; гедонистический – как снижение стресса; прагмастический – как рациональное поведение. С переходом на пенсию меняется круг общения, акцент смещается на семейные проблемы.

Обозначим проблемы социальной адаптации пожилой семьи к новым статусам: изменчивость нормативного и ценностного регулирования семейно-брачных отношений; ухудшение социального самочувствия и благополучия семей; снижение адаптационных возможностей семьи; ощущение незащищённости, безразличия со стороны государства; ухудшение состояния здоровья; сложные межпоколенческие отношения [10]. Деятельностный аспект адаптации проявляется в целенаправленной активности индивидов и включает множество действий для приспособления к изменениям окружения. Исследование социальной адаптации можно проводить с позиций микро- и макроанализа, подтверждая её связь с социальной деятельностью, которая является фундаментом данного процесса.

Понятие «деятельность» включает процесс, через который субъект создает условия для своего существования и развития, трансформируя окружающий мир в соответствии со своими потребностями. Важно акцентировать внимание на социальной деятельности, которая является основой для социальной адаптации [6, 9]. Она включает активное взаимодействие личности с окружением и способствует воспроизводству человека как социального существа. Коммуникативный аспект проявляется в употреблении языковых средств, соответствующих целям общения, а также влиянии на речь сферы и ситуации общения. Т.е. пожилым людям приходиться изменять привычный стиль с учетом новых факторов влияния.

Дж.Г. Мид в своей теории символического интеракционизма (методологический подход, объединяющий несколько различных направлений в общественных науках) демонстрирует важность коммуникации в адаптации пожилых людей к молодому поколению и его ценностям, а также к различным социальным слоям и их культуре в контексте старения. Эта теория сочетает данные из демографии, психологии, социальной геронтологии и медицины, что является её достоинством. Мид поднимает вопрос об адаптации пожилых людей в Европе, где число пожилых превышает количество молодых, и общество не готово к этой реальности. При этом применяются навыки адаптации, развивавшиеся обществом на протяжении веков [7].

В части законодательства России касаемо граждан пожилого возраста реализуется «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года», национальный проект «Семья», федеральный проект «Старшее поколение» [1]. Наиболее актуален сейчас разработанный в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» приоритетный проект Санкт-Петербурга «Серебряный возраст». Реализация внедрена с 2025 года и включает создание новой среды для людей старшего возраста, для общения, отдыха, работы и поддержания здоровья [1].

Адаптация пожилых граждан зависит от когнитивных и эмоциональных факторов, что требует как инфраструктурной поддержки, так и формирования положительного имиджа старшего поколения [5]. Создание условий для реализации творческого потенциала и интеллектуальных способностей пожилых людей, их вовлечение в новые виды деятельности – это основа их психологического комфорта и социальной активности.

Результаты и их обсуждение

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса, с целью установления предпочтений по организации досуга пожилых супружеских пар, был организован онлайн-опрос по заранее подготовленной анкете. Анкета заполнялась респондентами самостоятельно, без участия интервьюеров, при помощи google-формы. Объём выборки составил 454 человека от 55 до 94 лет, 373 женщины и 81 мужчина. Средний возраст респондентов – 67 лет. Параметры выборки: в исследовании принимали участие жители Санкт-Петербурга старше 55-ти лет. Репрезентативность выборки обеспечивалась квотированием по половозрастным признакам в соответствии с существующей структурой жителей Санкт-Петербурга. Сроки проведения исследования: с 01.12.2024 г. по 31.01.2025 г.

Сопоставление целей программ с ответами основной целевой аудитории – граждан предпенсионного и пенсионного возраста, на вопросы об актуальных проблемах и необходимых мерах в целях улучшения качества жизни, помогут выявить вектор работы для работы субъектов социальной политики. Первый вопрос анкеты включал в себя определение территориальной принадлежности респондентов. Из 18 районов Санкт-Петербурга участие приняли представители 12-ти районов. Наибольшую часть опрошенных (415 чел.) составляют жители Пушкинского района, это связано с тем, что исследование проводилось специалистами СПб ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» путем опроса получателей социальных услуг центра.

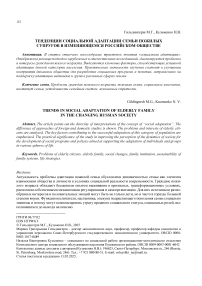

На рисунке 1 показано семейное положение опрошенных, где прослеживается положительная картина (81% граждан состояли в браке, из них 54% состоят в настоящее время, 27% являются вдовами (111 чел.) /вдовцами (12 чел.)). Это доказывает статистические наблюдения, что средняя продолжительность жизни мужчин в Санкт-Петербурге – 71 год, что на 8 лет ниже показателя продолжительности жизни женщин. Процент людей, расторгнувших брак, не так велик – 16%. И обращает на себя внимание статистика никогда не вступавших в официальные отношения граждан, всего 14 человек, при том все они женского пола. Показательно, что стаж семейной жизни большинства опрошенных (174 чел.) превышает 20 лет. 9% – от 11 до 20 лет, и меньший стаж имеют 20 чел.

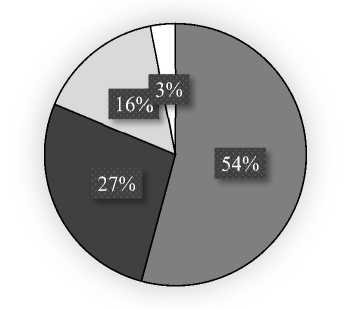

На вопрос о посещении досуговых мероприятий с целью укрепления внутрисемейных отношений положительно ответили 109 чел., отрицательно – 346 чел., что ставит перед нами задачу определить причину пассивного участия пожилых жителей Санкт-Петербурга в социокультурных мероприятиях. Среди различных видов мероприятий, предпочтительны прогулки на свежем воздухе (39%), спросом пользуются и мероприятия культурной направленности (38%), меньшинство предпочитают совместные мастер-классы и посещение заведений общественного питания (см. рис. 2).

-

□ Женат (замужем)

-

□ Вдовец (вдова)

-

□ В разводе

-

□ Никогда не был (а) женат/замужем

Рис. 1. Семейное положение респондентов

-

□ прогулки на свежем воздухе

-

□ посещение культурных мероприятий

-

□ спортивные мероприятия

-

□ мастер-классы

-

□ посещение кафе

Рис. 2. Виды мероприятий для совместного досуга

Данные сведения указывают на приоритет у населения активных и культурных форм досуга. Прогулки на свежем воздухе остаются на первом месте благодаря их доступности. В то же время, высокая доля интересующихся культурными мероприятиями указывает на растущий интерес к искусству. Менее популярные формы досуга говорят о возможных материальных сложностях, не позволяющих превышать уровень затрат. Следовательно, при планировании мероприятий стоит учитывать этот тренд, акцентируя внимание на активностях на свежем воздухе и культурных событиях, что может способствовать привлечению большего числа участников и увеличению интереса к подобным мероприятиям.

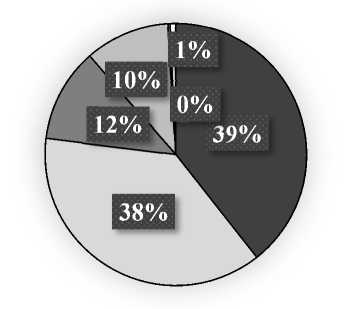

На рисунке 3 отображены ответы на вопрос о роли досуговых мероприятий в укреплении семейных связей. 57% отмечают важность данного аспекта, 16% не считают актуальным посещать мероприятия вдвоем с супругой/супругом, 27% допускают такой вид совместного времяпровождения.

Далее респонденты отметили предпочтительные направления досуговой деятельности. Более 50% (248 чел.) выражают интерес к путешествиям, что свидетельствует о высоком уровне значимости новых впечатлений и открытий в их жизни, треть – открыты для культурных событий, что подчеркивает их стремление к обогащению опыта в сфере искусств, 23% – за ремесленный досуг, это указывает на растущий интерес к рукоделию и созданию уникальных изделий, 189 чел. являются почитателями здорового образа жизни, также отмечается энтузиазм к тематике психологии отношений – 18%, что может говорить о стремлении к самосовершенствованию и улучшению межличностных взаимодействий.

Весьма полезными для нас оказались результаты ответов о мотиве участия в мероприятиях. Определенно, для жителей пенсионного возраста важно быть в курсе неизменно эволюционирующей жизни общества (56% ответов), не менее важно расширить круг знакомств и обеспечить полезность будней. В ходе опроса также установлено, что наибольшую степень доверия в сфере оказания досуговых услуг вызывают дома культуры, библиотеки и центры социального обслуживания населения.

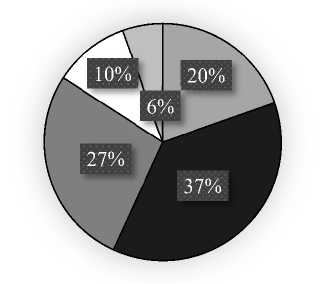

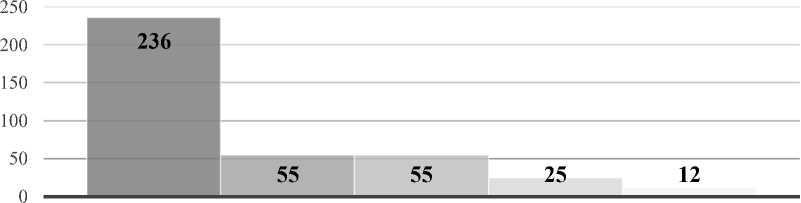

На рисунке 4 мы видим результаты распознавания причин, препятствующих возможности в полной мере реализовать свой талант, навыки и способности. Определяющим фактором, не позволяющим полностью быть вовлеченным в культурную жизнь, является отсутствие свободного времени (236 чел.), это связано с продолжением трудовой деятельность в постпенсионный период жизни граждан.

-

□ очень важны

-

□ важны

-

□ нейтральны

-

□ не важны

-

□ совсем не важны

Рис. 3. Роль досуговых мероприятий в укреплении семейных отношений

■ неудовлетворительное состояние здоровья

личное нежелание заниматься подобной деятельностью

отсутствие условий

мнение "Вокруг много людей способней меня"

недостаток свободного времени

Рис. 4. Причины пассивного досуга

В результате изучения ответов на вопрос об удовлетворенности пожилых уровнем своей жизни в целом, был получен материал, анализ которого позволил заключить, что 83% (378 чел.) опрошенных положительно высказываются о качестве своей жизни. Данный факт свидетельствует не только о соответствующем социально-экономическом положении региона, но и о позитивном настрое его жителей. Результаты опроса показывают разнообразие интересов участников, включая как активные, так и более созидательные формы досуга, что открывает возможности для организации мероприятий, соответствующих данным предпочтениям.

Заключение

Подводя итог исследованию проблем социальной адаптации пожилых людей, можно сделать вывод, что адаптация является сложным феноменом, заслуживающим внимания исследователей различных дисциплин. Актуальность рассмотрения проблемы социальной адаптации обусловлена ее непрерывностью и многоаспектностью на протяжении всей жизни человека. Социальная адаптация пожилых семей требует системного подхода, включающего как практические меры по улучшению социальных условий, так и психологические аспекты работы с личностью. Это позволит создать гармоничную среду, способствующую полноценной социальной интеграции пожилых людей и улучшению качества их жизни.