Теоретические аспекты безопасности в сельскохозяйственном строительстве

Автор: Шкрабак Роман Владимирович, Худяев Олег Владимирович, Шкрабак Владимир Степанович, Степанченко Алексей Александрович, Калюга Василий Васильевич, Еникеев Виль Гумерович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Техносферная безопасность

Статья в выпуске: 4 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследований по краткому описанию особенностей сельскохозяйственного строительства по комплексу параметров целевого и конструкционного назначения, травматизма и заболеваемости в строительстве в целом и его АПК. Изложенные теоретические аспекты безопасности в строительстве, включая сельскохозяйственное, базируются на анализе составляющих предложенной системы «человек Ч - строительный объект Со - строительные технологии Ст - строительная техника Сте - среда С». По каждой из составляющих системы определена номенклатура параметров, влияющих на безопасность и безвредность работников строящихся объектов. По этим данным сформированы в общем виде теоретические функциональные зависимости, представленные в графическом виде на ряде приведенных в статье рисунках. Применяемая методология анализа позволяет анализировать и наглядно определять значимые параметры системы безопасности и профессионально строить профилактическую работу в направлении динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма и профессиональных заболеваний в строительстве...

Строительство, сельское хозяйство, безопасность, травматизм, теоретические положения

Короткий адрес: https://sciup.org/140246863

IDR: 140246863 | УДК: 004.921:631

Текст краткого сообщения Теоретические аспекты безопасности в сельскохозяйственном строительстве

Введение. Динамика развития аграрного сектора, как и других видов экономической деятельности, предполагает расширение строительства сельскохозяйственных объектов самого широкого ассортимента и назначения (от объектов производственного назначения до жилищно-коммунальных). Общеизвестны особенности сельскохозяйственного строительства. Речь идёт об общих вопросах проектирования сельскохозяйственных зданий, включая требования к ним и их классификацию, планировку и выбор территории производственной зоны, размещение на ней зданий и сооружений; о конструктивных элементах зданий (фундаменты, стены каменные, монолитно-набивные из бетона, каркасные, деревянные; полы и чердачные перекрытия, крыши, кровля, каменные сводчатые покрытия); об индустриальных конструкциях сельскохозяйственных зданий (стандартизация, типизация, унификация, фундаменты под опоры каркасных зданий, несущие распорные конструкции, несущие каркасы, стены из крупных блоков и панелей, конструкции покрытий и перекрытий).

Напомним, что кроме указанных положений отличительные особенности характерны для животноводческих и птицеводческих зданий, зданий для переработки, предпродажной подготовки и хранения сельскохозяйственной продукции; зданий для хранения и ремонта сельскохозяйственной техники; культивационных сооружений.

Что касается зданий и сооружений для животных и птицы, заметим, что речь идёт о зданиях для крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз, птицы, лечебно-ветеринарного назначения, а также санитарно-технических устройствах в животноводческих и птицеводческих помещениях, установках и комплексах машин для механизации, автоматизации и электрификации производственных процессов в зданиях и сооружениях.

В части зданий по хранению, переработке и обработке сельскохозяйственной продукции заметим, что речь идёт о сенажных и силосных сооружениях, зерноскладах, зерносушилках, картофеле- и овощехранилищах, кормоприготовительных участках, комбикормовых и мукомольных предприятиях, культивационных сооружениях, зданиях для хранения, технического обслуживания и диагностики сельскохозяйственной техники, складах минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

Перечисленное подтверждает многообразие видов и типов сельскохозяйственных зданий и сооружений со своими целевыми назначениями и своеобразиями в конструкции, размерах, этажности и других особенностях [1-3].

Как известно [4], строительная отрасль является одной из высокоопасных. По уровню травматизма ее работников она стабильно занимает третье– четвертое место среди худших, периодически меняясь местами с отраслью сельского хозяйства (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство). Так, по данным Росстата [5] динамика занятых мужчин и женщин в строительстве (включая сельскохозяйственное) в стране за 2005-2017 гг. такова (в тыс. чел., мужчин и женщин соответственно): 2005 г. - 3706 и 863; 2010 г. -4245 и 809; 2014 г. - 4645 и 774; 2015 г. - 4708 и 767; 2016 г. - 4486 и 715; 2017 г. - 4937 и 722. Приведенные данные свидетельствуют о значительном количестве работающих в отрасли строительства, которые имеют конституционное право, как и в других отраслях, на условия и охрану труда, гарантирующие безопасность и безвредность [6]. Однако в реальной практике ежегодно (практически постоянно) имеют место отклонения от установленных нормативно-правовой документацией положений в части условий и охраны труда, что приводит к несчастным случаям и заболеваниям в строительстве вообще и сельскохозяйственном в частности. Причин, способствующих указанным ситуациям, предостаточно [7,8].

Методика исследований. Ею предусматривается анализ травматизма и заболеваемости в строительстве, причин и обстоятельств, уровня и показателей их, а также обоснование на основе этих положений теоретических аспектов проблемы. Теоретические положения касаются взаимосвязей и взаимовлияния параметров, определяющих условия и охрану труда работников строительства. Получаемые при этом логические модели ситуаций ориентируют на обоснование методов и средств предупреждения травм, аварий и профессиональных заболеваний работников отрасли.

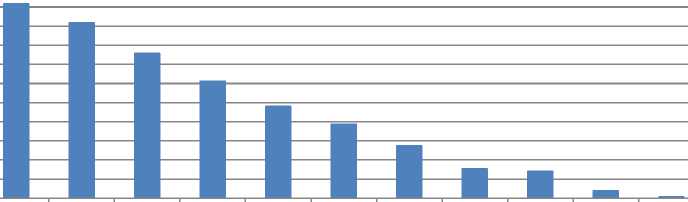

Результаты исследований. Изучение и анализ состояния проблемы травматизма в строительстве, включая сельскохозяйственное, показывает, что положение не полностью соответствует нормативноправовой базе в части охраны труда. Говоря о количественных показателях проблемы на начало 2018 г. отметим, что по данным Росстата в 2017 г. в видах экономической деятельности страны имело место 25445 несчастных случаев, из которых 1138 со смертельным исходом. Распределение их по видам экономической деятельности приведено на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, во всех без исключения видах деятельности имели место травмы с тяжелыми последствиями, включая смертельные. Наиболее неблагоприятное положение в анализируемом году сложилось в 10-ти из 12-ти видов экономической деятельности. В первой пятёрке находятся обрабатывающие производства, транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство, охота и строительство.

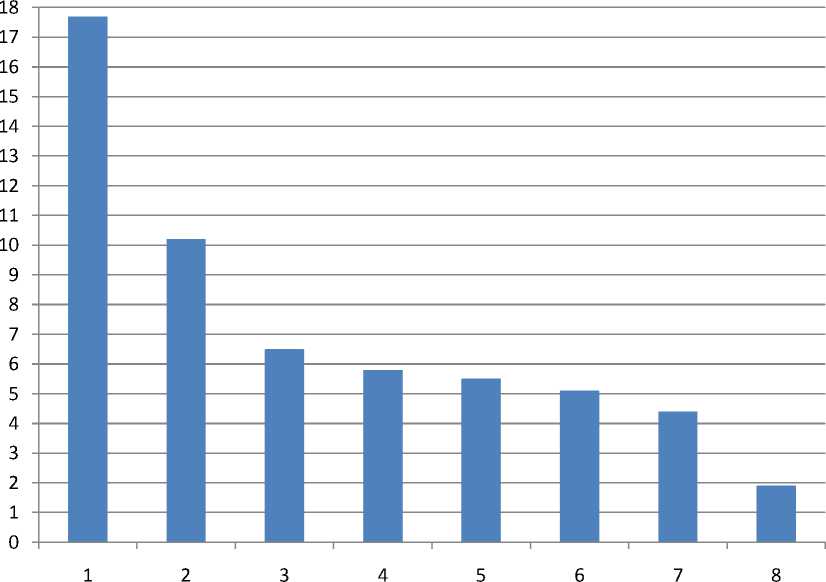

Говоря о причинах такой ситуации, напомним о числе работников, занятых во вредных и опасных условиях труда на производстве сельского и лесного хозяйства и охоты. По данным Росстата на начало 2018 года ситуация выглядела так, как представлена на рисунке 2.

Изложенные условия труда приводят к заболеваниям (в том числе и профессиональным): число лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями в 2017 году составило 3614 человек (включая 113 человек на предприятиях сельского и лесного хозяйства и охоты).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

350 0

1 – обрабатывающие производства; 2 – транспорт и связь; 3 – здравохранение и предоставление социальных услуг;

4 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 5 – строительство; 6 – добыча полезных ископаемых; 7 – производство и распределение электроэнергии, воды и газа; 8 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

9 – предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных и других услуг; 10 – торговля; ремонт автомотосредств, бытовых изделий, предметов личного пользования; 11 – рыбоводство и рыболовство; 12 – гостиницы и рестораны Рисунок 1 – Число несчастных случаев с тяжелым исходом в разрезе видов экономической деятельности страны в 2017 г.

1 – повышенный уровень шума, ультразвука, инфразвука; 2 – тяжести; 3 – повышенный уровень вибраций;

4 – напряженность трудового процесса; 5 – химический фактор; 6 – микроклимат; 7 – световая среда;

8 – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

Рисунок 2 – Удельный вес числа работников предприятий сельского, лесного хозяйства и охоты, занятых во вредных и опасных условиях труда, на начало 2018 г.

Изложенное является следствием несовершенства и изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, использования ручных работ, низкого уровня механизации (особенно трудоемких работ), несовершенства технологических процессов в большей части видов работ, отсутствия высокоэффективных средств защиты. Рассмотренной ситуации также способствует воздействие комплекса физических факторов (вибрация, тяжесть работ, шум, запыленность, загазованность рабочего пространства). Изложенная ситуация реализуется на фоне сокращения сельскохозяйственного машиностроения практически на порядок (итог – коэффициент обновления техники в два раза ниже коэффициента её ликвидации по причине износа). Износ сельскохозяйственной техники достиг практически 73%; этим обуславливается рост степени риска быть травмированным в результате формирования травмоопасных условий труда. В итоге более 80% профессиональных заболеваний и 30% производственных травм связаны с вредными и опасными факторами производственной среды, обусловленной недостатками технологий и техники, нарушением правил и норм охраны труда и неудовлетворительным состоянием производственной среды. Учитывая, что описанная ситуация длится десятилетиями, становится понятно, что без научной основы проблемы переломить ситуацию в направлении динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма в АПК в целом и его сельскохозяйственном строительстве практически невозможно. Поэтому необходим теоретический анализ составляющих системы «человек Ч – строительный объект С о – строительные технологии С т – строительная техника С те – среда С» – (Ч-С 0 -С т -С те -С).

Анализ проблемы [7–11] показывает, что теоретическому и практическому изучению указанной среды уделено недостаточно внимания как по составляющим ее, так и по значимости этих составляющих как в генерировании и профилактике травматизма каждой из составляющих, так и в их множественном (парном, многофакторном) или индивидуальном воздействии. Такие методологии предложены и детализованы научно-педагогической школой СПбГАУ [11] применительно к ряду отраслей в АПК. Они оказываются весьма эффективными и позволяют выйти на конкретные и реальные профилактические пути, способствующие снижению рисков и их последствий в части заболеваний, безопасности и безвредности.

Остановимся на характеристике каждой из составляющих системы (Ч-С 0 -С т -С те -С).

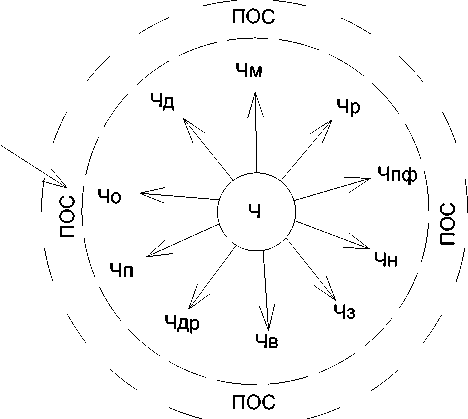

Центральным звеном её является человек, обладающий рядом свойств, так или иначе влияющих на безопасность и безвредность в системе. Действительно такими в общем виде являются его профессионализм Ч п , состояние здоровья Ч з , образование Ч о , дисциплинированность Ч д , мотивация Ч м , работоспособность Ч р , психофизиологическое состояние Ч пф , тип нервной системы Ч н , возраст Ч в , другие свойства Ч др . В общем виде можем записать, что свойства человека, как работника в данном случае сферы строительства, характеризуются зависимостью:

Ч=f 1 (Ч п , Ч з , Ч о Ч д , Ч м , Ч р , Ч пф , Ч н , Ч в , Ч др ). (1)

Как видно, зависимость отличается многогранностью различного вида. Именно это многообразие различного вида свойств человека определяют его значимость в рассматриваемой сфере деятельности (в данном случае в строительстве) с точки зрения эффективности, безопасности и безвредности труда.

Графическую зависимость (1) можно представить в таком виде, как это показано на рисунке 3. Человек со своими параметрами (характеристиками) при выполнении должностных обязанностей функционирует в окружающей производственной среде со своими свойствами. Он, выполняя должностные обязанности, занимает некоторую часть пространства (объема) окружающей производственной среды со своими характеристиками.

Окружающая среда

Рисунок 3 – Графическая иллюстрация свойств человека в ПОС

В некоторый неопределенный случайный момент времени существующее (нормативное) взаимосо-существование субъекта Ч с с его характеристиками (свойствами) может быть нарушено различными обстоятельствами со стороны человека Ч или производствами или параметрами окружающей среды – ПОС. В такой ситуации имеют место нормативные взаимодействия (сосуществование) хоть и отличные от первоначальных, но агрессивнее (вне зависимости от источника – Ч или ПОС), приводящие в большинстве случаев к травмоопасным ситуациям, в которых наличествуют опасный фактор и опасные действия Ч. Как известно, пересечение этих обстоятельств в пространстве и времени завершается травмой. В итоге имеем ситуацию с данными, приведенными на рисунках 1 и 2.

Анализ составляющих рисунка 3 подтверждает главенствующую роль в строительстве, как и в других видах деятельности, человека в обеспечении безопасности и безвредности технологических процессов, но не полную (всеобщую). Практика и детальный анализ ситуации [6–9] показывают, что существенное влияние (значение) имеют и параметры производственной и природной окружающей среды. Выяснение закономерности и результативности такой ситуации требует самостоятельного исследования с учетом множества факторов с одной и другой стороны. Отметим только, что положение осложняется множеством видов работ (в данном случае в строительстве), большинство из которых характеризуется опасностью и высокой опас- ностью. Кроме того, стабильным спутником этих опасностей является работа на высоте.

Касаясь второй составляющей системы «Ч-С 0 -С т -С те -С», (строительных объектов С 0 ), отметим их стабильные свойства (характеристики). Определяющими из них являются постоянные опасности в связи с: работами на высоте – С ов ; возможностью падения с высоты строительного материала, инструмента, подмостей, элементов строительного оборудования, т.е. С оп ; сложность безопасного перемещения (движения) по траекториям строящегося объекта С од ; опасность обрушения лесов под тяжестью строительных материалов на различной высоте С оо ; опасность падений с высоты при устройстве крыш С ок ; опасность разрушения большинства сооружений С об ; опасность разрушения потолочных перекрытий и стен С ос ; и другое С одр . Изложенное формализуется зависимостью вида

С 0 =f 2 ( Cов, Соп, С од , С оо , С ок , С об , С ос , С одр ). (2)

Отметим особенность этой зависимости. Главная из них состоит в основных работах на строительном объекте на высоте. Это значит, что травмирование или недомогание в результате вредности в окружающей среде может привести к потере равновесия и падению с высоты. Последствия такой ситуации очевидны – тяжелейшие травмы с переломами или летальный исход.

Графически описанную зависимостью (2) ситуацию можно представить так, как показано на рисунке 4.

ПОС

Сов Соп

A A

Содр

Сос

Со

A A

СоБ Сок

ПОС

– контуры окружающей среды (расшифровку составляющих см. в вышеописанном тексте) Рисунок 4 – Графическая интерпретация номенклатуры основных опасностей и вредностей строительного объекта С о

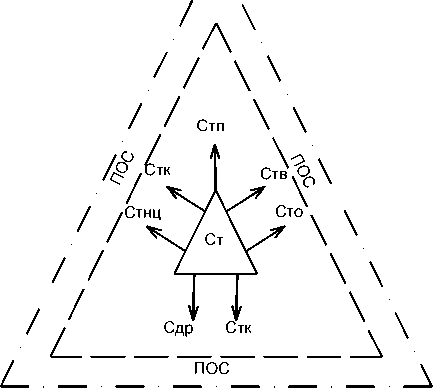

Относительно третьей составляющей «Ч-С 0 -С т -С те -С» отметим следующее. Строительные технологии в значительной мере разнятся строительномонтажными работами и определяются видом работ (нулевой цикл – Стнц, кирпичная кладка – Стк или панельное строительство – Стп, внутренний интерьер – Ств, внешняя отделка – Сто, кровельные работы –

Сткр, др. Сдр, достижения строительной науки – Стн и передовой практики – Стп). Обобщенно изложенное формализуем в виде зависимости

Ст=f 3 (Стнц, Стк, Стп, Ств, Сто, Сткр, Сдр). (3)

Детализацию опасностей и вредностей по видам строительных технологий оставим для отдельных дальнейших исследований. Здесь остановимся на анализе принципиальной стороны проблемы (с точки зрения охраны труда).

Анализ составляющих равенства показывает, что они существенно разнятся как по содержанию работ, так и по их технологиям и месту выполнения. Этим диктуются и меры и технология обеспечения безопасности и безвредности. Отметим, что относительно схожими или близкими являются только организационно-технические мероприятия, и то с учетом видов работ, их содержания и технологий выполнения.

Другие мероприятия профилактического обеспечения безопасности характеризуются рядом своеобразных отличий (с учетом технологий, места выполнения вида работ и др.). Нормативно-правовое обеспечение безопасности и безвредности этих работ предполагает учет изложенных особенностей его по всем направлениям.

Для наглядности представлена графическая зависимость вида (3) с точки зрения поиска путей профилактики на основе учета данных равенства (3).

л

Рисунок 5 – Наглядное представление составляющих параметров Ст системы «Ч-С 0 -С т -С те -С», влияющих на охрану труда работников строительства (расшифровку составляющих см. выше в тексте)

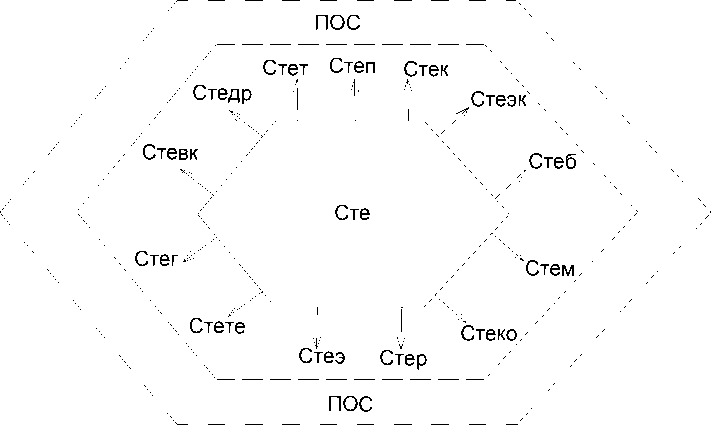

В части параметра С те (строительная техника) отметим, что потребность в ней определяется видами работ и функциональным назначением и приспособленностью ее к многообразию видов работ. Отметим, что многообразие требует транспортных средств С тет , погрузочно-разгрузочных С теп , кранового хозяйства

С тек , экскаваторов С теэк , бульдозеров С теб , бетономешалок С тем , компрессорного хозяйства С теко , рельсовых подмостей С тер , электрохозяйства С теэ , теплотехнического оборудования С тете , газового оборудования С тег , водообеспечения и канализации С тевк и др. С тедр . Формализуя ситуацию, запишем:

С те =f 4 (С тет , С теп , С тек , С теэк , С теб , С тем , С теко , С тер , С теэ , С тете , С тег , С тевк , С тедр .). (4)

Анализ показывает, что приведенное перечисление технических средств и систем, используемых в строительстве на различных его этапах (от закладки фундаментов и до внутренней отделки) является относительно типичным. Однако это не исключает появление новых видов техники и систем, что подтверждается индексом С тедр .

Графически изложенное представим схемой, приведенной на рисунке 6.

Приведенные в зависимости (4) и на рисунке 6 параметры могут дополняться и меняться в зависимости от конкретных строительных объектов.

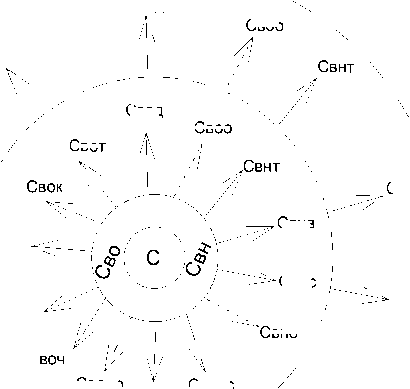

Относительно параметра С (среда) отметим, что под ним понимается среда внутриобъектовая Сво, складывающаяся в процессе работы на объекте, и внешняя Свн, характерная для той или иной природно- климатической зоны в различные периоды года. Поэтому в общем виде можно записать:

С=f 5 (С во , С вн ). (5)

В свою очередь С во характеризуется рядом составляющих, в числе которых: организация работы С воо , трудовая дисциплина С вод , технологическая дисциплина С вот , психологический климат в коллективе С вок , санитарно-гигиеническое С воос обеспечение безопасности и безвредности строительных работ на объекте, организационно-техническое С во обеспечение охраны труда на объекте, мероприятия на случай чрезвычайных ситуаций С воч и другое С водр.

Изложенное в общем виде можно представить так:

С во = f 6 (С воо , С вод , С вот , С вок , С воос , С во , С воч , С водр ).

Рисунок 6 – Наглядное представление составляющих параметра С те системы «Ч-С 0 -С т -С те -С», влияющих на безопасность и безвредность труда работников строительства

Аналогично применительно к параметру Свн заметим, что состояние его, влияющее на ход строительных работ, характеризуется следующими показателями внешней среды: температурой Свнт, влажностью Свнв, подвижностью (скоростью) ветра Свнс, осад- ками Свно, освещенностью работ Свнос в различное время суток и другими Свндр.

Тогда для Свн имеем:

Свн=f 7 (С внт ,

С внв , С внс , С вно , С внос , С вндр .).

С учетом выражений (6) и (7) для выражения (5)

имеем:

С=f 8 [(С воо , С вод , С вот , С вок , С воос , С во , С воч , С водр ), (С внт , С внв , С внс , С вно , С внос , С вндр .)].

Свок

Свос

уСвоб

Свод

Свот j Свос

Своо

Своо

Свот

Свно

Свнс

Свнв

Свно /

Сводр Свнос

Свндр

Свод

Свнв

Свнс

■у Своб

Сводр

Свнос

Свндр

Рисунок 7 – Наглядное представление составляющих параметров системы «Ч-С 0 -С т -С те -С», влияющих на охрану труда работников строительства

Составляющие зависимости (8) показывают, что не на все из них можно влиять в целях достижения желательных показателей, в том числе и по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Так, если составляющие равенства (6) могут быть приведены строительной организацией в соответствие с требованиями охраны труда, то составляющие равенства (7) не поддаются регулированию строителями без специальных условий (использование средств индивидуальной защиты, обеспечение требуемого температурного режима специальными системами и др.).

Наглядно рассматриваемая ситуация представлена на рисунке 7.

Анализ приведенных параметров показывает, что обеспечение нормируемых условий труда в строительстве возможно путем влияния на ряд обоснованных параметров, приведенных в равенствах (1)–(8).

Приведенные теоретические положения в одинаковой мере применимы для строительства в объектах различных видов экономической деятельности. При этом особенностью сельскохозяйственного строительства является относительная малоэтажность и возможность территориального размещения (по площадям), а также применение средней малогабаритной строительной техники по подъему-опусканию и перемещению строительных материалов (часто в этих операциях доминируют при малоэтажном строительстве автомобильные краны, что значительно упрощает подготовительные операции и дислокацию подъемных стационарных механизмов). Однако все операции, кроме задействованных в нулевом цикле, в большинстве своем относятся к работам на высоте. Это обстоятельство учитывается при формировании проекта производства работ (ППР).

Выводы. Результатами проведенных исследований определена номенклатура параметров системы «человек Ч – строительный объект С о – строительные технологии С т – строительная техника С те – среда С», влияющих на безопасность и безвредность труда работников строительства. Учет каждого из названных в равенствах (1)–(8) параметров, составляющих названную систему, представляет возможность осуществлять упреждающими травматизм и заболевания трудоохранными мероприятиями их динамичное снижение, а впоследствии и ликвидацию производственного травматизма и заболеваемости в строительстве, включая и сельскохозяйственное строительство.

Список литературы Теоретические аспекты безопасности в сельскохозяйственном строительстве

- Сураева, Е.А. Сборник документов для сельскохозяйственных, строительных и других организаций по проектированию, строительству и эксплуатации объектов АПК / Е.А. Сураева, М.М. Войтюк. - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2016. - 320 с.

- СП 19.13330.2011. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76* (с Изменением № 1).

- Малоэтажное деревянное домостроение - перспективное направление развития сельских территорий России: Научное издание / Росинформагротех, сост. М.М. Войтюк, В.А. Войтюк. - М.: Росагротех, 2013. - 148 с.

- Производственный травматизм в Российской Федерации в 2017 году. [Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766 (13 июня 2018).

- Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // URL: URL: http://www.gks.ru/wps/ wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ catalog/doc_1139916801766 (6 июня 2017).

- Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ от 13.12.2008 № 7-ФК3). - 38 с.

- Труд и занятость в России в 2017 году [Электронный ресурс]// URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/ trud_2017.pdf (13 июня 2018).

- Анализ проблем безопасности использования грузоподъёмных машин в АПК / Р.В. Шкрабак, А.А. Степанченко, О.В. Худяев, В.С. Шкрабак // Вестник аграрной науки Дона. - 2019. - № 3 (47). - С. 95-100.

- Шкрабак, В.В. Стратегия и тактика динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма в АПК. Теория и практика: монография / В.В. Шкрабак. - СПб.: СПбГАУ, 2007. - 580 с.

- Шкрабак В.С. Биобиблиографический указатель трудов / сост. Н.В. Кубрицкая, Н.С. Розанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: СПбГАУ, 2017. - 252 с.