Теоретические аспекты формирования инновационных кластеров в старопромышленных регионах

Автор: Трофимова Ольга Михайловна

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 8 (225), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются теоретические предпосылки формирования региональных инновационных кластеров, выявляется специфика кластерообразования в экономике старопромышленного региона, а также предлагается модель формирования взаимных интересов кластерных структур и основных акторов территорий старопромышленного региона.

Старопромышленный регион, кластерный подход, инновационные кластеры, система взаимных интересов

Короткий адрес: https://sciup.org/147155709

IDR: 147155709 | УДК: 332.12

Текст научной статьи Теоретические аспекты формирования инновационных кластеров в старопромышленных регионах

Современные региональные кластеры в российском варианте представляют собой совокупность функционально и экономически взаимосвязанных предприятий на территории региона, выстроенных в единую цепочку производства. Теоретической основой формирования подобных структур является теория промышленных кластеров, развитая М. Портером [1]. Кластерный подход, первоначально используемый в исследованиях проблем конкурентоспособности, стал использоваться при решении все более широкого круга задач, в частности при анализе конкурентоспособности региона, отрасли, как основа региональной промышленной политики, при разработке программ регионального развития, как основа стимулирования инновационной деятельности и частногосударственного партнерства. Особо актуальными эти задачи являются для старопромышленных и депрессивных территорий.

В общенаучном смысле под старопромышленным регионом понимается территория, отличительными признаками которой являются высокоразвитая промышленность, достаточно устойчивая структура хозяйственного комплекса, значительный удельный вес профилирующих отраслей специализации, высокая доля устаревших основных фондов и технологий. В Европе и США к старопромышленным относят регионы, экономика которых базируется на отраслях первого и второго технологических укладов, а формирование структуры промышленного производства началось в XVIII-XIX вв. Благодаря конкурентным преимуществам базовых отраслей их развитие шло опережающими темпами относительно других регионов до 60-70-х гг. XX в., затем они стали отставать от территорий, специализирующихся на отраслях последующих технологических укладов. Привязка к определенным технологическим укладам периода формирования экономической структуры обусловила отнесение к старопромышленным группы регионов, отраслями специализации которых являются угледобывающая промышленность, черная металлургия или легкая (текстильная) промышленность.

С учетом целей инновационного развития экономики России, поставленных руководством страны, на наш взгляд, целесообразно определять принадлежность территории к старопромышленным не только фактом доминирования отраслей старой индустрии (горнодобывающей, металлургической и пр.). Помимо таких отраслей, «старо-укладность» российских регионов складывалась за счет отраслей, получивших свое развитие в период третьей промышленной революции. Прежде всего, это машиностроение, представленное в основном предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Старопромышленный регион должен рассматриваться, в первую очередь, как депрессивный регион вследствие старения отраслей специализации. Характеристика такого региона не исчерпывается устаревшей структурой экономики; неотъемлемой частью являются демографические и социальные особенности. Устаревание отрасли, сокращение производственных мощностей в таких регионах сопровождается рядом негативных социальных факторов для территорий, получивших название «нисходящая стадия развития». Суть данного положения заключается в том, что социально-экономическое развитие городов и городских агломерации происходит по той же траектории, что и развитие отрасли функциональной специализации, представленной на территории градообразующим предприятием или группой предприятий. Таким образом, если на территории превалирует одна отрасль, представленная одним или несколькими предприятиями, относящаяся к категории старопромышленных, то можно утверждать о депрессивности данной территории. В условиях исчерпания внутренних ресурсов развития (например, минерально-сырьевой базы) и отсутствия возможностей роста перспективами для старопромышленных территорий могут быть либо диверсификация и смена функционального профиля, либо инновационное развитие в условиях прежней функциональной специализации.

Именно последний вариант связан с возможностями формирования региональных кластеров.

В экономической литературе специально выделяют такой тип кластеров, как инновационный. Существуют различные трактовки его специфики. Наиболее альтернативным является утверждение о том, что в составе подобного кластера находятся только научно-исследовательские центры, бизнес-инкубаторы, технопарки и иные научно-исследовательские структуры [2]. Однако, по мнению автора, под инновационным кластером для старопромышленного региона следует понимать более традиционный тип - промышленные кластеры со специализацией в наукоемких отраслях. Данная специализация с необходимостью определяет наличие в составе кластера помимо промышленных предприятий и финансовых учреждений центров обучения и инноваций, позволяющих использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения.

Синергетический эффект кластерного подхода в старопромышленном регионе заключается в следующем.

Во-первых, региональные инновационнопромышленные кластеры имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную научную базу.

Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций.

В-третьих, важной особенностью инновационных кластеров является наличие в их структуре гибких предпринимательских структур - малых предприятий, которые позволяют формировать инновационные точки роста экономики региона.

В-четвертых, региональные инновационные кластеры чрезвычайно важны для развития малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия, а также активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям [3].

При этом главным критерием формирования кластерных комплексов на территории старопромышленного региона является наличие многоуровневой системы взаимных интересов между предприятиями - участниками подобных структур и основными акторами территорий, т. е. наиболее значимыми группами влияния, в том числе региональными и муниципальными органами власти и населением.

Создание инновационного кластера в промышленной структуре подобного района позволит наилучшим образом реализовать интересы раз личных акторов социально-экономического развития региона, а также эффективно выстроить и реализовать стратегию долгосрочного развития региона [4].

Система взаимных интересов инновационнопромышленных кластеров и городских/ региональных властей представлена на рис. 1.

Кластерные комплексы непосредственным образом заинтересованы в формировании устойчивых экономических, социальных и экологических приоритетов региона/территории. Для администрации это является, прежде всего, наиболее современным, удобным инструментом промышленной политике. На базе взаимодействия с кластерами реализуется концепция социальной ответственности бизнеса, осуществляется взаимодействие и интеграция крупных промышленных комплексов. Формирование подобных структур позволяет делегировать часть полномочий, вопросов, возложенных на региональные и муниципальные органы власти. Таким образом, кластерный подход для региональных администраций, по сути, является удобным инструментом для достижения основных целей: доходности региона, занятости населения.

Кроме того, существует система взаимных интересов отраслевых корпораций и местного сообщества (рис. 2).

На практике градообразующее предприятие как основная единица региональных кластеров оказывает влияние, в первую очередь, на муниципальных акторов. Можно выделить влияние двух типов - прямое, и опосредованное. Прямое влияние проявляется в оказании воздействия на такие социально-экономические показатели территорий присутствия, как численность занятых в экономике, объем промышленного производства, объем инвестиций, средний уровень заработной платы, доходы местного бюджета, стоимость основных фондов. Непосредственными объектами воздействиями, отражающими влияние градообразующих комплексов на территории присутствия, являются объекты социальной инфраструктуры, находящиеся на балансе предприятия, и объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся на балансе предприятия, одновременно выполняющие функции жизнеобеспечения города.

Формы опосредованного влияния гораздо сложнее. С одной стороны, градообразующее предприятие сегодня, как правило, стремится вывести вспомогательные, обслуживающие виды деятельности в самостоятельные бизнесы. Ремонтные, строительные, транспортные, финансовые структуры, наряду с обслуживанием потребностей основного производства, получают возможность самостоятельной деятельности на городском, региональном и межрегиональных рынках, что, в свою очередь, способствует росту экономической активности на территории города. Результатом является формирование предпосылок к диверсификации городской экономики.

Корпоративно-региональные /городские интересы

Интересы отраслевого комплекса

Интересы региона /территории

Оптимизация производственного цикла

Реализация долгосрочных программ социальноэкономического развития

Обеспечение экологической безопасности работ

Инвестиционная привлекательность

Недискриминационный доступ к инфраструктуре

Проведение единой научнотехнической политики по изучению ресурсов региона/ территории

Динамичное экономическое развитие региона/территории:

-

- стимулирование производства;

-

- стабильность инфраструктуры;

-

- постоянные налоговые отчисления в бюджет

Диверсификация деятельности

Ресурсная сбалансированность

Развитие профессионализма кадров

Конкурентоспособность продукции

Рост рыночной стоимости активов

Расширение регионального рынка

Социальная стабильность:

-

- создание новых рабочих мест;

-

- развитие рекреации;

-

- улучшение условий жизнедеятельности населения;

-

- рациональная миграция населения

Рост экспортного потенциала

Отсутствие административных барьеров деятельности

Сбалансированное законодательство

Доступ к ресурсной базе региона/ муниципалитета

Сохранение экологического равновесия

Инвестиционная привлекательность/ конкурентоспособность и кредитоспособность региона/ территории

Оптимизация налоговой базы

Рис. 1. Система взаимных интересов инновационно-промышленных кластеров и городских/региональных властей

С другой стороны, функционирование крупного производственного комплекса на территории формирует спрос на различные услуги, что соответственно дает возможности для развития на территории присутствия сектора услуг.

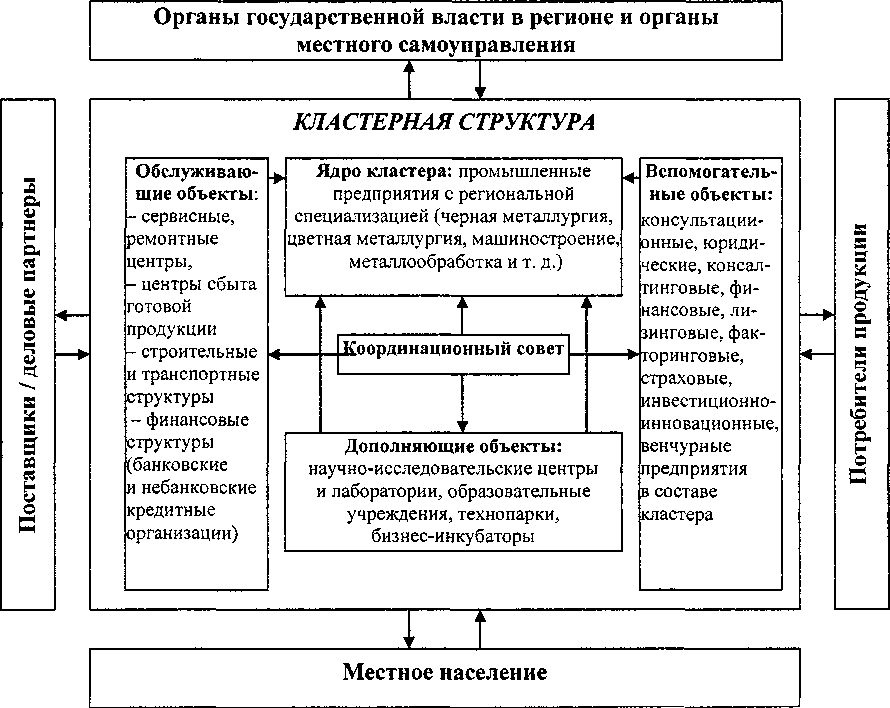

С учетом всего вышесказанного можно сформулировать общую модель инновационного кластера в старопромышленном регионе (рис. 3).

В рамках данной модели можно выделить следующие структурные элементы.

-

1. «Ядро» - объекты, вокруг которых группируется кластер, выполняющие основной вид деятельности, позиционирующие кластер, выпускающие конечную продукцию, т. е. промышленные предприятия с региональной специализацией.

-

2. «Дополняющие объекты» - объекты, деятельность которых напрямую обеспечивает функционирование объектов «ядра». В рамках ин-

- Корпоративно-региональные/ территориальные интересы

Интересы отраслевого комплекса

Взаимные интересы

Интересы местного населения/ населения региона

Формирования системы подготовки и преемственности кадров

Диверсификация деятельности

Кластеризация

Реализация программ подготовки и обучения кадров на местах

Внедрение корпоративных стандартов структурообразующих предприятий

Развитие социальных проектов в регионе/ на территории

-

- создание рабочих мест;

-

- улучшение условий работы, отдыха и культурного досуга населения

Оптимизация налоговой базы

Производство конкурентоспособной продукции

Активное сотрудничество с малым и средним бизнесом в регионе/ на территории

Обеспечение экологической безопасности в районе работ

Формирование стандартов социальной ответственности бизнеса

Поддержание экономической стабильности в регионе/ на территории:

-

- конкурентоспособный уровень оплаты труда;

-

- регулирование цен;

- возможности потребительского кредитования

Конкурентоспособность продукции

Под держка экономических инициатив граждан

Развитие инфраструктуры

Развитие инфраструктуры

-

-

3. «Обслуживающие объекты» - объекты, наличие которых обязательно, но деятельность которых напрямую не связана с функционированием объектов «ядра». К обслуживающим объектам, по мнению автора, должны быть отнесены предприятия, реализующие сервисные функции кластера, т. е. логистические, сбытовые, ремонтные и т. д. Кроме того, в состав обслуживающих объектов

Рис. 3. Модель инновационного кластера в старопромышленном районе

-

4. «Вспомогательные объекты» - объекты кластера, наличие которых желательно, но не обязательно для функционирования других объектов кластера. К ним относятся различные сервисноконсультационные предприятия, функции которых могут быть осуществлены как в рамках кластера, так и с помощью аутсорсинга. Кроме того, к данным объектам относятся различные институты финансового капитала, не входящие в состав финансового центра. Целью данных предприятий, в случае их наличия в кластере, является изыскание внутренних резервов для обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов, достижение стратегических выгод, связанных в первую очередь с повышением мобильности развития и реализации технологического потенциала всего кластера.

Финансирование экологических программ

Сохранение экологического равновесия

Улучшение инфраструктуры региона / территории

Рис. 2. Структура взаимных интересов промышленных структур и местного населения/населения региона новационного кластера дополняющими объектами будут являться, в первую очередь, объекты научно-инновационного развития, в том числе научно-исследовательские центры и лаборатории, образовательные учреждения, технопарки и бизнес-инкубаторы. Данные структуры будут носить «внутрифирменный» характер, т. е. будут искусственно созданы на предприятиях. Однако модель инновационного кластера предполагает взаимодействие также с иными объектами научно инновационного развития, не входящими в состав кластера, например, с вузами, НИИ и т. д.

входит финансовый центр кластера, т. е. банковская структура, осуществляющая финансовое сопровождение деятельности предприятий кластера.

Новизной данной модели является акцент на взаимодействие не только с непосредственными стейкхолдерами (поставщиками и потребителями продукции кластерной группы), но и с иными акторами регионального и городского развития (местным населением, органами государственной власти в регионе, органами местного самоуправления).

Таким образом, для успешной реализации стратегия развития региона и стратегии развития отдельных кластеров должны быть взаимно согласованы. Речь идет не столько о том, что необходимость развития определенного кластера должна быть прописана в стратегии и промышленной политике региона, а о том, что должен существовать консенсус между деловыми и административными элитами региона о необходимости развития кластеров. При этом роли, которые должны играть власть и бизнес при развитии кластеров разные, но взаимодополняющие.

Список литературы Теоретические аспекты формирования инновационных кластеров в старопромышленных регионах

- Porter, M. The Competitive Advantage of Nations [Текст]/M. Porter. -1990.

- Пилипенко, И.В. Проведение кластерной политики в России/И.В. Пилипенко//Приложение б к Ежегодному экономическому докладу 2008 года Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «Стратегия 2020»: от экономики «директив» к экономике «стимулов» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.bïblioglobus.ru/docs/Annex_6.pdf.

- Поташникова, Г.И. Кластерная политика в Российских регионах/Г.И. Поташникова//Справочно-библиографические материалы. -Самара: Изд-во СОУНБ, 2007.

- Хасанов, Р.Х. Кластер - как форма реализации государственно-частного партнерства в рамках региональной промышленной политики/Р.Х.Хасанов//Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 13. С.75-80.