Теоретические аспекты использования кластеров в формировании конкурентоспособной экономики

Автор: Екимова К.В., Федина Е.В.

Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3 (8), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены понятие и принципы структурирования экономической системы, проанализированы подходы к понятию кластера в экономике, выделен ряд проблем в исследовании сущности кластера. Проведена оценка характеристик кластера, а также проанализированы эффекты от его создания. Определено место кластера в экономике региона, проведена оценка отрицательных черт кластеризации в экономике.

Короткий адрес: https://sciup.org/14214321

IDR: 14214321

Текст научной статьи Теоретические аспекты использования кластеров в формировании конкурентоспособной экономики

В статье рассмотрены понятие и принципы структурирования экономической системы, проанализированы подходы к понятию кластера в экономике, выделен ряд проблем в исследовании сущности кластера. Проведена оценка характеристик кластера, а также проанализированы эффекты от его создания. Определено место кластера в экономике региона, проведена оценка отрицательных черт кластеризации в экономике.

THEORETICAL ASPECTS OF USING CLUSTERS

IN THE FORMATION OF COMPETITIVE ECONOMY Ekimova K.V., Fedina E.V.

The concept and principles of structuring of economic system, the approaches of the concept of the cluster in the economy, a number a problems connected with the study of the essence of the cluster are discussed in this article. An assessment of the characteristics of the cluster and the effects of its creation are also analyzed here. The place of the cluster is defined in the region’s economy, the estimation of negative features of clustering in economy are also defined here.

В настоящее время как в отечественной, так и зарубежной в экономике не сложилось единого мнения в отношении понятия «экономическая система», поскольку в рассмотренных исследованиях используются различные критериальные признаки [8;9]. В общем смысле экономическая система представляет собой сложное образование, обладающее целостностью всех ее составных частей.

Рассматривая экономическую систему, важно выбрать принципы ее структурирования, основными из которых являются секторный, отраслевой, территориальный, сетевой и кластерный.

Секторный принцип представляет экономическую систему через совокупность секторов экономики, под которыми понимаются крупные ее части, обладающие сходными характеристиками.

Отраслевой подход к структурированию экономической системы - совокупность отраслей народно-хозяйственного комплекса, характеризующаяся пропорциями и взаимосвязями.

Территориальный принцип достаточно часто используется в экономической литературе. Он позволяет рассмотреть экономическую систему через совокупность территориальных образований (городов, районов, областей, федеральных округов, промышленных центров и т.д.).

Сетевой подход позволяет представить экономическую систему как комплекс сетей взаимоотношений. Под сетью мы понимаем управленческую структуру, свойствами которой являются устойчивые внутренние взаимосвязи между участниками, необходимые для достижения общей цели.

Кластерный подход является сравнительно новым принципом структурирования экономической системы. Впервые о нем упоминается в работе А. Маршалла «Принципы экономики».

Но, пожалуй, основоположником клас-

Екимова К.В., Федина Е.В.

терной концепции является М. Портер. Именно он в своих работах подробно описал свое видение данной темы [8].

Отметим, что развитие современной экономики побуждает экономических субъектов находить новые пути повышения своей конкурентоспособности. Это проявляется в поиске различных форм кооперации и интеграции. Одной из таких форм, активно развивающихся на данный момент во всем мире, являются кластеры.

Во многих зарубежных странах (Финляндия, Германия, Япония, Китай и др.) уже сформировались кластеры в различных отраслях (машиностроение, стройиндустрия, лесная промышленность и т.д.), которые успешно функционируют и позволяют судить не только о необходимости формирования кластеров, но и об эффективности их работы как со стороны участников кластера, так и в рамках региона или страны в целом.

В Российской Федерации также уделяется значительное внимание данному вопросу. Примером тому являются не только разработки ученых в данной сфере, но и законодательное закрепление основных положений кластеризации экономики ряда субъектов. Так, для определения приоритетных направлений развития экономики страны был приглашен единственным и главным экспертом гарвардский профессор М. Портер, который является основоположником кластерной теории. На уровне регионов определяются отрасли, в которых планируется образовывать кластеры, а также основные его участники.

Рассматривая сущность кластеризации, возникает вопрос о нужности данной концепции в экономике и необходимости ее использования с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и страны в целом.

На первый взгляд кажется, что кластеризация экономики России - невыполнимый процесс. Об этом в своем докладе говорит и М. Портер, считая нашу экономику экономикой «национальных лидеров» [6]. Если сравнить экономику государств, в которых кластеры уже сформированы и успешно развиваются (Финляндия, Германия и др.) и России, то можно сделать вывод о том, что образование кластеров в рамках нашего государства маловероятно.

Основными причинами являются:

-

1) сырьевая зависимость экономики страны;

-

2) вмешательство государства в частный сектор;

-

3) обширное законодательство с множеством положений, порой значительно затрудняющих развитие экономики;

-

4) слабая судебная система;

-

5) основную роль в экономике страны играют несколько фирм - гигантов.

Также М. Портер выделил еще одну важную причину - ключевые корпорации страны строятся на принципах национальной безопасности. По мнению М. Портера, они должны коренным образом перестраиваться, чтобы стать конкурентоспособными на мировом рынке.

Анализ выводов М. Портера и их интерпретация, рассмотрение основных моментов «за и против» кластеризации представлены в работе профессора Ю.М. Гусева [3], который четко и последовательно доказывает, что формирование кластеров в России не только возможно, но и необходимо.

Таким образом, представляется необходимым исследовать сущность кластеризации в экономике, а также определиться с основными характеристиками кластера как специфической формы интеграции и кооперации.

Термин «кластер» заимствован из химии и означает «пучок, сгусток молекул». Если проанализировать работы ученых-экономистов, то можно сделать вывод о том, что до сих пор это понятие ошибочно применялось для разных видов интегральных образований.

Так, М. Портер в своей работе «Конкуренция» определяет кластер как «новую модель объединения организаций, позволяющая получить преимущества от совокупно- сти таких факторов, как географическое положение, взаимодействие, специализация, инновация» [8, с. 37]. Это способ структурирования отношений между различными организациями. Согласно М. Портеру, кластер, объединяя независимые и неформально связанные предприятия и учреждения, представляет собой организационную форму, которая получает значительные преимущества за счет высокой производительности, эффективности и гибкости в процессе организации деятельности участников.

Л. Янг считает кластер группой компаний, расположенных рядом [7]. Причем структуру кластера представляет со вокупность небольших частных фирм. Автор отмечает наличие близко расположенных к кластеру крупных университетов. Эта характеристика в большей степени относится к инновационным кластерам, так как «ядром» являются крупные университеты.

При изучении сущности кластеризации в экономике нельзя оставить без внимания работу таких авторов, как М. Афанасьев и Л. Мясникова [2]. Под кластером они понимают сеть независимых производств, сервисных фирм, связующих рыночных институтов и потребителей.

Итак, в таблице 1 представлены основные подходы к понятию кластера.

Таблица 1

|

Авторы |

Понятие |

|

М. Портер |

Кластер - группа географ ически соседствующих вз аимосвя-занных компаний организаций, действующих в определённой сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. |

|

Л. Янг |

Кластер - группы небольших частных компаний, расположенных рядом и вблизи крупных университетов. |

|

В. Прайс |

Кластер - способ использования преимущества отраслевого расположения организаций и эф фективного регионального управления, предполагающий тесное взаимодействие между государством и бизнесом. |

|

Д. Якобс |

Кластер - географическое или пространственное объединение для совершения экономической деятельности, предполагает горизонтальные и вертикальные взаимосвязи, использование общей технологии, наличие «ядра}}, устойчивое сотрудничество. |

|

С. Рсвенф ельд |

Кластер - географически ограниченная совокупность подобных, связанных или дополнительных фирм, с активными каналами для деловых сделок, инфраструктурой, трудовым рынком и услугами, которая может получить, как выгоду от общих возможностей, так и общие риски. |

|

К. Кетеле |

Кластер - объединение, структуру которого составляют предприятия взаимосвязанных отраслей промышленности, государственные органы власти, образовательные учреждения, финансовые и общественные организации. |

|

М. Афанасьев, Л. Мясникова |

Кластер - сеть независимых производств, сервисных фирм, связующих рыночных институтов и потребителей. |

Основные подходы авторов к определению кластера

Окончание таблицы 1

Екимова К.В., Федина Е.В.

|

М. Войнаренко |

кластер' - ооъединение, характеризующееся сильными взаимосвязями между его участниками, внутренней кооперацией и конкуренцией; ориентацией на рыночный спрос. Стратегия развития кластера не противоречит стратегии регионального развития. |

|

А. Воронов, А. Буряк |

Кластер - упорядоченная, относительно устойчивая совокупность специализированных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию с учетом территориальной локализации отрасли. |

|

А. Мигранян Е. Монастырный |

Кластер - сосредоточение наиболее эффективных видов экономической деятельности, которые осуществляют успешно конкурирующие фирмы, обеспечивая конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках. Определение инновационного кластера, представляющего собой формирование на базе или имеющий в своем составе центры генерации научных знаний, центры подготовки высококвалифицированных специалистов; выпускающий продукцию с долгосрочными конкурентными преимуществами; действует на перспективных рынках или формирует новые рынки сбыта |

|

А. Праздничных |

Кластер - организм, или «региональная экосистема», обеспечивающая конкурентоспособность участников кластера. |

Таким образом, обобщив, можно выделить три основные определения кластера:

-

1. Кластер - ограниченная регионом форма интеграции, находящаяся внутри смежных секторов, а также привязанная к различного рода научным учреждениям. Участники кластера взаимодействуют между собой в целях улучшения конкурентоспособности как отдельных элементов, так и структуры в целом.

-

2. Кластер есть вертикальные производственные цепочки, сети, сформировавшиеся вокруг координирующих фирм. Субъекты связаны между собой общими каналами закупок и распределения.

-

3. Кластер - отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, «металлургический кластер»), совокупности секторов на еще одном, более высоком, уровне агрегации (например, «агропромышленный кластер»), объединение регионов со схожим социально-экономическим положением.

Иными словами, приведенные точки зре ния основаны на определении составляющих элементов кластера, специфике взаимоотношений между его участниками, а также географической локализации. Каждое из понятий имеет в себе рациональное зерно.

В то же время стоит отметить, что ни в одном из предложенных определений не упоминается главная черта, присущая кластерам, - это его временный характер. Поскольку термин заимствован из естественных наук, то стоит ориентироваться на первоисточник. Так, в химии кластер представляет собой группу молекул, спонтанно соединившихся в пучок, причем через определенное время этот пучок молекул может так же спонтанно распасться (например, кластер воды).

Возникает вопрос также о том, каким образом формируется кластер. Естественное ли это явление, либо это результат индукции? Представляется, что если кластеризация является естественным процессом, то роль государства здесь выражается лишь в содействии. Во втором же варианте госу- дарство является не только инициатором, но и наиболее активным участником. Учитывая то, что в сформированных стратегиях социально-экономического развития многих субъектов Российской Федерации уделено внимание кластеризации, то мы с полной уверенностью можем говорить о том, что это результат организации. Причем непосредственным организатором является государство.

В то же время мы можем привести множество примеров, когда кластеры формировались без какой-либо инициативы, спонтанно. Так, в Германии региональные кластеры появились и развивались без вмешательства государства. Но в некоторых регионах существуют определенные программы поддержки развития кластеров. Таким образом, мы уже можем говорить о том, что кластеризация - это естественный процесс.

На наш взгляд, ориентироваться нужно на исходный понятийный аппарат. Поскольку термин заимствован из других наук, то следует придерживаться уже устоявшихся догм. Мы говорили о том, что кластер -это спонтанное объединение молекул в сгусток. Интересно, что в последнее время ученые-химики работают над вопросом искусственного создания кластеров.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что кластеризация может быть как естественной формой интеграции экономических субъектов, которая зависит лишь от сложившихся в экономике обстоятельств, стимулирующих создание такого рода объединений, так и искусственной. В первом случае все зависит от желания самих участников формировать кластер, позволяющий повысить их конкурентоспособность, а также конкурентоспособность региона и страны в целом. Государство, в свою очередь, может входить в данную форму интеграции и кооперации и быть ее полноправным субъектом.

Во втором случае государство определяет сферы, в которых можно сформировать эффективные кластеры, определяет его участников, является инициатором.

При исследовании сущности кластеризации в экономике необходимо остановиться на характеристиках кластера, поскольку это позволит выявить его особенности как формы структурирования экономической системы.

Анализируя работы ученых, можно выявить широкий перечень характеристик, которыми наделяют кластер.

Так, М. Портер отмечает важность территориальных границ кластера, а также необходимость тесных взаимосвязей между его участниками [8, с. 83].

К. Кетелс говорит о том, что кластерам свойственна динамичность развития, в то же время допуская и наличие статичных кластеров [7].

М.П. Войнаренко определяет кластер пятью основными характеристиками [7]:

-

1. Инициатива - заключается в том, что авторитетные люди из различных сфер (предпринимательство, власть, образование и т.д.) способны в результате своего эффективного взаимодействия заинтересовать и на практике доказать действенность кластеров как для самих участников, так и для регионов.

-

2. Инновации, позволяющие реализовать участникам кластера новые возможности в конкурентной борьбе.

-

3. Информация - доступность, открытость, обмен знаниями внутри кластера, создание баз данных, которые позволят получить преимущества в доступе к рынкам ресурсов, сбыта продукции, квалифицированной рабочей силы.

-

4. Интеграция, предусматривающая использование кластерного подхода для сотрудничества фирм на отраслевом и территориальном уровнях, при поддержке науки и органов власти.

-

5. Интерес - необходимое условие эффективного функционирования кластера, поскольку участники должны быть заинтересованы во взаимодействии.

Анализируя научные работы, касающиеся данного вопроса, мы решили рассмот-

Екимова К.В., Федина Е.В.

реть характеристики кластера, приведенные в обзоре Европейской экономической комиссии ООН 2008 года «Повышение инновационного уровня фирм: выбор политики и практических инструментов» [1]. Данный обзор представляет значительный интерес, поскольку охватывает большое количество государств, в нем отражены разнообразные подходы. Также этот документ сформирован на основе материалов, предоставленных не только аналитиками стран Евросоюза, но и Российской Федерации.

Итак, в качестве основных характеристик кластеров выделено следующее [1]:

-

1. Географическая концентрация (близко расположенные фирмы привлекают друг друга возможностью экономить на быстром экономическом взаимодействии, обмене капиталом и процессах обучения).

-

2. Специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной сферы деятельности, к которой все участники имеют отношение).

-

3. Множественность экономических агентов (кластеры и их деятельность охватывают не только фирмы, входящие в кластер, но и общественные организации, академии, институты, способствующие кооперации, и т.д.).

-

4. Конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействий между фирмами-членами кластера, которые присущи им в равной мере).

-

5. Достижение необходимой «критической массы» в размере кластера для получения эффектов внутренней динамики развития.

-

6. Жизненный цикл кластеров (они рассчитаны на долгосрочную перспективу).

-

7. Вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, входящие в состав кластера, обычно включены в процессы технологических, продуктовых, рыночных и организационных инноваций).

Касаясь вопроса о расположении участников кластера, многие исследователи отмечают необходимость географической бли зости субъектов кластера. В то же время границы кластера авторы не уточняют. Так, в научной литературе сложились следующие точки зрения, касающиеся территориальной локализации кластера:

-

- границы кластера совпадают с административно-территориальными делениями. В случае расширения кластера эти границы могут увеличиться до территории двух регионов либо стран;

-

- основой для определения границ являются взаимосвязи между участниками. Таким образом, определение пределов кластера сводится к выявлению наиболее сильных взаимосвязей между участниками.

Обращаясь к химии, мы можем констатировать, что кластер составляют атомы, очень близко расположенные друг к другу, а это намного ближе, чем в других соединениях.

На наш взгляд, кластеры функционируют в пределах территориально-административных границ региона и являются частью территориального комплекса. Представляется, что кластер - достаточно узкая интегральная система, которая может включать лишь близкорасположенные элементы. Поэтому выход за территориально-административные границы возможен только лишь при наличии конкурентных преимуществ на приграничной территории. Так, территорией, благоприятной для формирования в ней кластера и одновременно выходящей за границы одного государства, является Балтийско-скандинавский регион.

При рассмотрении вопроса специализации кластера стоит заметить, что на основе классификации по сфере формирования выделяют отраслевые и межотраслевые кластеры. Поэтому не сосем корректно говорить о том, что кластеры концентрируются вокруг определенной сферы деятельности. Например, кластер стройиндустрии может включать в себя долю химической промышленности в части, необходимой для производства строительных химикатов. В данном случае мы не можем говорить о схожести сфер деятельности, поскольку в одном случае у нас деятельность, например, по строительству объектов жилищного фонда, а в другом - производство химикатов для одного из потребителей.

Рассматривая структуру кластера, можно сделать вывод о том, что в нее входят не только фирмы, непосредственно занимающиеся производственным процессом, но и различные университеты, государственные учреждения, финансовые структуры. Исходя из этого, мы согласны с приведенной характеристикой, касающейся множественности экономических агентов. Заметим, что кластер включает в себя всех так называемых «экономических агентов», и они являются полноценными его участниками.

Еще одной характеристикой кластера является наличие между его участниками кооперации и конкуренции. В данном случае представляется сомнительным наличие конкуренции между участниками кластера. В каком виде она может присутствовать? Каким образом будут конкурировать субъекты кластера, если они выполняют различные задачи и имеют общую цель, например, повышение конкурентоспособности ее участников? Стоит заметить, что многие авторы придерживаются подобной точки зрения. Данный вопрос является дискуссионным.

Приведем пример: в музыке кластером является многозвучие, получающееся с помощью нажатия ладонью на клавиатуру. Каким образом клавиши могут конкурировать между собой? По аналогии мы можем заключить, что признание наличия конкуренции между участниками кластера весьма спорно.

Интересным представляется вопрос корпоративной конкуренции как одной из характеристик кластера. По сути, это возможность совместного решения проблем, начиная от производственного процесса и заканчивая продвижением продукции (услуг) на соответствующие рынки.

Наличие сотрудничества не вызывает сомнения, поскольку его участники объеди нены между собой достижением общей цели, проектами. Следствием кооперации будет, например:

-

1) наличие единого информационного пространства;

-

2) обмен человеческими ресурсами;

-

3) передача опыта, касающегося различных технологий, и т.д.

Стоит заметить, что сотрудничество предусматривает разделение риска деятельности и издержек между участниками кластера.

Характеристика кластера «достижение необходимой «критической массы» в размере кластера для получения эффектов внутренней динамики развития» представляется весьма сомнительной.

Так, Л.С. Марков в своей работе говорит о том, что «для достижения кластером заметной внутренней динамики он нуждается в привлечении множества участников и достижении некоей критической массы» [4]. Также автор отмечает и то, что «критическая масса» придает кластеру устойчивость к внешним воздействиям. Л.С. Марков связывает уязвимость кластера с его размером.

Данные выводы представляются спорными. Например, широкий круг мелких фирм, объединившихся в кластер, и три крупные фирмы, создавшие кластер. Ошибочно утверждать, что кластер мелких фирм будет более устойчивым к давлению извне.

На наш взгляд, достижение эффектов внутренней динамики развития зависит от самих участников, их возможностей, а не от их количества в составе кластера.

Вопрос жизненного цикла кластера уже затрагивался нами ранее. Мнение о том, что кластер рассчитан на долгосрочную перспективу, является необоснованным. В данном случае стоит говорить либо о корректности трактовки терминов, заимствованных из других наук, либо о введении иного термина, который бы полностью отражал взгляды авторов.

Екимова К.В., Федина Е.В.

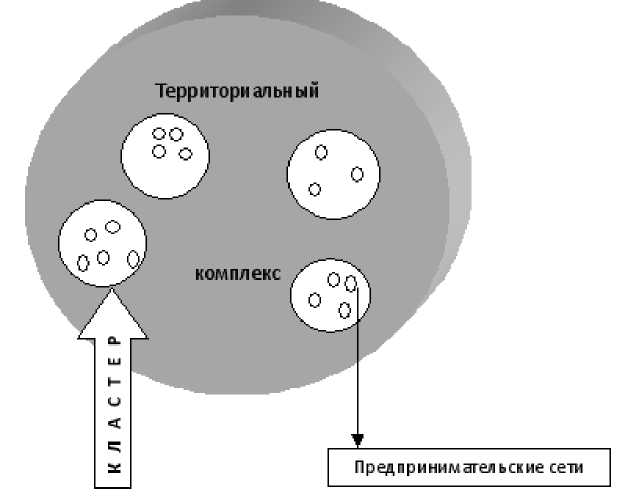

Рис. 1. Место кластера в экономике региона

Кластеризация - явление достаточно специфичное как в экономике, так и в других науках. Например, в химии исследователи говорят о том, что кластеры могут быть устойчивыми, а могут и распадаться. Но вопрос причин распада кластера до конца не решен.

Таким образом, следует определить факторы, от которых будет зависеть жизненный цикл кластера, при этом становится возможным определение срока его функционирования.

В рассматриваемом документе упомянута такая особенность кластера как вовлеченность в инновационный процесс. Возникает вопрос: всегда ли участники кластера вовлечены в инновационный процесс? Мы считаем, что эта характеристика спорная. Например, для кластера в сфере инноваций и разработок это справедливо. Но вот другие направления? По этому поводу стоит заметить, что далеко не всегда организации и предприятия, входящие в кластер, включены в процессы каких-либо инноваций. Например, строительный кластер, жизненный цикл которого равен одному проекту, вряд ли будет иметь упомянутую особенность. Поэтому говорить о данной характеристи ке как общей для всех кластеров представляется сомнительным.

Таким образом, рассмотрев подходы различных авторов к понятию кластера, а также его основные характеристики, мы попытались дать свою трактовку данного термина.

Итак, на наш взгляд, кластер - это совокупность предпринимательских сетей, принадлежащих одной или нескольким отраслям, характеризующаяся широким составом участников и наличием горизонтальных и вертикальных связей между ними. Кластер - часть территориального комплекса региона.

Таким образом, место кластера в экономике региона представлено на рисунке 1. Стоит заметить, что кластер включает в себя не только предпринимательские сети, но и образовательные учреждения, государственные органы.

Вопросам преимуществ, которые дает кластер, посвящено много работ. Представляется, что их можно разделить на преимущества внутренние (для участников кластера) и внешние (например, для региона). Основные внутренние эффекты представлены в таблице 2.

Внутренние эффекты от создания кластера

Таблица 2

|

Название и характеристика эфф екта |

Характеристика эфф екта |

|

Синергетический эфф ект (усиление положительных проявлений работы интегрированной структуры или появление качественно новых функциональных свойств). |

Тесное взаимодействие участников кластера ведет к образованию инф ор-мационного пространства, улучшает инновационную активность предприятий, повышается эффективность д еяте л ь н о сти к о нкр етных пр ед пр и -ятий -уч астн ик ов. |

|

Эф фект масштаба производства и расширения области деятельности (наличие в лице одной или группы ф ирм ядра для развития других, взаимосвязанных с ней организаций). |

Развитие местных производителей, что повлечётза собой развитие всего класстера. Следствием этого будет расширение области его действия. |

|

Эф фект охвата (характеризуется скоростью распространения нового фактора производства между участниками кластера при минимизации трансакционных издержек). |

Инновации технологии производства будут быстро распространяться между участниками кластера. |

|

Избежание триггерного эффекта (эффект заключается в отсутствии прибыли вследствие внедрения инновации, проведения дорогостоящей достройки оборудования). |

Участникам кластера избегают триггерного эфф екта, поскольку совместно финансируют вторичные изменения, а также внедрение разного рода информации. |

|

Эффект снижения трансакционных издержек (избежание издержек обмена, возникающих из-за несовершенства рынка). |

Взаимодействие между участниками кластера существенно увеличивает безопасность сделок и снижает трансакционные издержки. |

|

Гибкость (характеризуется скоростью реакции на изменение требований рынка) |

Имея конкурентные преимущества вследствие действия вышеперечисленных эфф ектов, участники кластера быстрее реагируют на изменения на рынке. |

|

Повышение стабильности предприятий-участников и устойчивости позиций на рынке |

Наиболее важный эф фект с точки зрения устойчивости и повышения конкурентоспособности предприятий (ведь это является главной целью формированиякластеров). По сути, этот эфф ект является результатом действия всего кластера. |

Внешние эффекты являются результатом преимуществ, возникающих внутри кластера. Основными из них являются:

-

1) повышение инвестиционной привлекательности;

-

2) создание новых рабочих мест;

-

3) улучшение демографической ситуации;

-

4) увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Останавливаясь на недостатках кластеризации, отметим, что интересным, на наш

Екимова К.В., Федина Е.В.

взгляд, является мнение Л.С. Маркова, который выделил отрицательные стороны кластеризации.

Итак, автор отмечает, что «подводными камнями» кластеризации являются [4]:

-

1. Уязвимость региона как следствие специализации.

-

2. Эффект замкнутости, проявляющийся в ориентации участников кластера только на внутренние связи, а также недостаток предвидения.

-

3. Негибкость: жесткие существующие структуры способны задерживать радикальную переориентацию либо препятствовать необходимой перестройке.

-

4. Уменьшение конкурентных давлений как следствие кооперации, сокращающей конкурентные давления и движущие силы инновации.

-

5. Синдром самодостаточности (привыкая к прошлым успехам, кластер может быть не в состоянии распознать изменяющиеся тенденции).

Итак, рассмотрим подробнее перечисленные недостатки. Касаясь специализации кластеров, автор отмечает, что «стороны кластера связаны вместе через основную деятельность, которая обеспечивает акцент на том же самом рынке или процессе... взаимосвязанные специализированные поставщики и квалифицированные потребители усиливают конкурентоспособность кластера» [4]. Тогда возникает вопрос: почему автор при утверждении о повышении конкурентоспособности кластера вследствие специализации кластера говорит об уязвимости региона?

Представляется, что в регионе может формироваться множество кластеров с различной специализацией, которые будут эффективно функционировать. Каким образом это явление может привести к уязвимости региона, автор не поясняет.

Рассматривая взаимосвязь участников кластера, нельзя не согласиться с тем, что ориентируясь только на внутренние отношения, субъекты кластера рискуют не только потерей самостоятельности, но и в слу чае выхода из кластера отсутствием надежных экономических агентов.

Вопрос, касающийся недостатка предвидения, представляется спорным, поскольку не ясна взаимосвязь между взаимоотношениями участников кластера и возможностью прогнозирования определенных ситуаций.

Рассматривая внутренние эффекты от кластеризации, мы отмечали гибкость данной структуры, которая в первую очередь объясняется конкурентными преимуществами кластера. Поэтому отмеченная автором негибкость кластерной структуры представляется сомнительной. Возникает вопрос: зачем образовывать форму интеграции такого рода, если она препятствует переориентации деятельности или необходимой перестройке?

Кооперация участников кластера, бесспорно, приводит к снижению конкурентных давлений. Но представляется сомнительным, что это каким-то образом может повлиять на деятельность кластера и на инновации внутри него. В данном случае следует брать во внимание рынок, на котором функционирует кластер, поскольку занимая доминирующее положение, скажем, на региональном рынке, субъекты кластера будут пытаться занять национальный рынок и т.д.

Не стоит забывать и про жизненный цикл кластера, если он имеет проектную специфику, но данный отрицательный момент является неактуальным.

Синдром самодостаточности, как и негибкость кластера, кажется спорным. Вопрос о прогнозировании тенденций на рынке рассматривался нами ранее.

Таким образом, рассмотрев сущность кластеризации экономики, понятие и характеристики кластера, мы можем сделать вывод о том, что это достаточно новое направление, открывающее большие перспективы как для отдельных предприятий, так и для регионов и страны в целом. Несмотря на то, что существует большое количество работ ученых-экономистов по данной теме, эта сфера требует дальнейшего изучения.

Список литературы Теоретические аспекты использования кластеров в формировании конкурентоспособной экономики

- Enhancing the Innovative Perfomance of Firms: Policy Options and Practical Instruments. United Nations. ECE/CECI. CR2008. Geneva, 2008. Р. 85

- Афанасьев М., Мясникова Л. Мировая конкуренция и кластеризация экономики/М. Афанасьев, Л. Мясникова//Вопросы экономики. 2005. №4. С. 75-86.

- Гусев Ю.Н. О принципах кластеризации в экономике России//Экономические стратегии. 2007. № 3. С. 50-55.

- Марков Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты Интернет-ресурс.

- Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой/А.А. Мигранян//Вестник КРСУ 2002. №3. С. 22-29.

- www.csr.ru/publication/original_1068.stm' TARGET='_new'>http://>www.csr.ru/publication/original_1068.stm http://www.csr.ru/publication/original_1068.stm>

- Осипова О.В. Особенности и перспективы кластерной модели экономического развития. Автореф. дис. к.э.н: 08.00.01/О.В. Осипова. Челябинск: РГБ, 2006.

- Портер М. Конкуренция/Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 495 с.

- Розенфельд С. Внедрение кластеров в экономику/Пер. с англ.: Учеб. пос. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. 418 с. 10.

- Семёнова Н.Н. Наука как фактор глобализации//Наука в условиях глобализации. М.: Логос, 2008.