Теоретические и прикладные аспекты использования психолого-педагогических технологий краудсорсинга в подготовке курсантов военного вуза

Автор: Гайдамашко Игорь Вячеславович, Гожиков Василий Яковлевич, Караяни Александр Григорьевич

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 3 (70), 2017 года.

Бесплатный доступ

Российское военное образование в настоящее время активно развивается. Важнейшим условием такого развития являются поиск, привлечение и создание образовательных технологий, позволяющих достигать требуемого уровня подготовки военных специалистов. К их числу могут быть отнесены краудсорсинговые технологии, которые предполагают вовлечение обучаемых в процесс совместного педагогического творчества и превращения их в «коллективного преподавателя». «Коллективный преподаватель» способен подходить к учебной задаче с различных сторон, использовать многообразный жизненный опыт, понимать потребности обучаемых, говорить на языке, понятном аудитории. Проведенное исследование показало, что обучающиеся предпочитают такие формы учебных занятий, которые позволяют им проявлять активность, добывать и открывать знания, а не получать их в готовом виде. При этом активность становится средством саморазвития курсантов, позволяет перейти от «обучения деятельности» к «обучению деятельностью». Изучение показало, что краудсорсинговые образовательные технологии позволяют разделить ответственность за увлекательность, эмоциональную насыщенность и результативность учебного занятия между преподавателем и обучающимися. Включая участников образовательного процесса во взаимообучающее взаимодействие, краудсорсинговые технологии позволяют ускорить, облегчить, упростить процесс формирования у курсантов военного вуза знаний, навыков, умений и заданных военно-профессиональных компетенций.

Краудсорсинг, курсанты военного вуза, активные методы обучения, интерактивные методы обучения, психолого-педагогические технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/14989684

IDR: 14989684 | УДК: 159

Текст научной статьи Теоретические и прикладные аспекты использования психолого-педагогических технологий краудсорсинга в подготовке курсантов военного вуза

Российское образование, в том числе и психологическое, активно и заинтересованно ищет источники и пути повышения эффективности образовательной деятельности [1; 2; 3; 4; 5]. Психолого-педагогические максимы ее развития содержат определенные императивы (от школы памяти к школе мышления; от «наполнения сосуда к воспламенению факела»; от передачи знаний к управлению самообразованием; от обучения деятель- ности к обучению деятельностью; от феноменального к опережающему образованию; от периодичности к непрерывности в образовании; от интерактивных к интра-активным технологиям и др.).

Подчеркнем, что в центре внимания всех заинтересованных субъектов высшей школы находится не только поиск путей действительного превращения обучающихся в соруководителей каждого занятия, но и максималь- ное использование их творческого потенциала, энергии и мотивации.

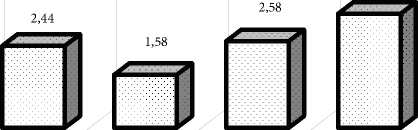

В русле такого понимания источников эффективности образования нами был проведен опрос военных психологов-слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации (n=24). Вопрос касался только одной темы: какие формы получения знаний для них являются предпочтительными? Обращение к данной выборке обусловлено тем, что указанная категория обучаемых имеет опыт университетского образования, повышения квалификации и прохождения различных семинаров, мастер-классов, курсов. Опрашиваемым был задан вопрос: какие методы получения знаний, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными? Предложены следующие варианты ответов (рис. 1):

-

1) передача знаний от преподавателя обучаемым в процессе лекций и практических занятий;

-

2) получение знаний в процессе самостоятельной работы с литературой;

-

3) получение знаний в процессе взаимодействия с коллегами;

-

4) самостоятельное добывание знаний в процессе проводящихся на занятиях обучающих игр, моделирующих задачи профессиональной деятельности.

Опрашиваемые ранжировали перечисленные варианты по убыванию их приоритетности от 1 (как наиболее эффективный) до 4 (как наименее эффективный). Оценка полученных результатов производилась по следующей шкале: первое место в рейтинге оценивалось в 4 балла, второе — 3, третье — 2, четвертое — 1 балл (рис.).

3,4

Рис. Оценка обучающимися эффективности предложенных форм получения знаний

Как видно из рис., обучающиеся отдают предпочтение таким формам получения знаний, в которых сочетаются традиционные формы занятий и взаимо-обучающее общение, где они являются не пассивными потребителями знаний, а активно добывающими, отбирающими, усваивающими их, т. е. те, которые интегрируют интер- и интраактивные технологии.

В этом отношении определенный потенциал эффективности психологического образования содержится, по нашему мнению, в набирающем популярность краудсорсинговом подходе к организации различных видов деятельности.

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing ) может быть определен как способ организации деятельности, при котором организаторы делегируют свои функции ее добровольным участникам в целях привлечения максимально широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта в интересах достижения целей деятельности.

Использование психолого-педагогических технологий краудсорсинга (далее — ППТК) в процессе профессиональной подготовки курсантов (будущих военных психологов) позволяет достичь ряд положительных эффектов. Так, вместо одного организатора и ведущего занятий (преподавателя) появляется несколько соорганизаторов, которые отличаются мироощущением, видением обсуждаемой проблемы, многообразием жизненного опыта. Среди обучающихся есть люди талантливые, творческие, способные придать любому занятию уникальную энергетику. Иначе говоря, в данном случае появляется «коллективный преподаватель». Он способен говорить на языке молодежи без переводчиков, обращаться именно к тем проблемам, рассматриваемым на занятиях, которые интересны обучающимся. Другими словами, вовлеченные в организацию занятий обучающиеся способны переводить высокий стиль учебного занятия на язык, понятный и приятный им.

В контексте такого подхода в первую очередь речь идет о развитии личности обучающегося, а затем — о приобретении им конкретных знаний. Это согласуется с методологическим положением Д. Н. Узнадзе, раскрывающим сущность активного социально-психологического обучения: «Активность, возникающая в процессе учения, имеет не только значение средства, но и свою независимую ценность; основное место в учении занимает не продукт, представляемый… в качестве конкретного навыка или знания конкретного содержания, а развитие в определенном направлении сил учащегося. Основное в учении — не конкретный навык или знание, а развитие сил, участвующих в процессе учения…» [6, с. 359]. Идеей развития личности в качестве приоритетной задачи государственной политики пронизано Послание Президента России Федеральному Собранию 2016 г. 1 Эта идея является одной из центральных Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 2.

Отметим, что знание (информация), попадающее посредством интериоризации в поле действия потребностей и жизненных устремлений будущего офицера, представляет собой определенного уровня ценность для становления и развития его личности, а привнесение в процесс занятий духа соревновательности между группами соорганизаторов занятия позволяет создать на занятиях благоприятный эмоциональный фон и усилить интерес к изучаемым проблемам [7].

Анализ научной литературы показывает, что реализация ППТК имеет многосторонние предпосылки: в психолого-педагогическом плане — положение о субъектно- субъектном отношении учителя и ученика, об активности обучаемого, о развитии личности курсанта (слушателя) в высшей военной школе; в общепсихологическом — теория деятельности А. Н. Леонтьева, личностно-деятельностного опосредствования, теория развития высших психических функций, теория учебной деятельности.

Императивность ППТК детерминируется тем обстоятельством, что в современных условиях (при переходе от информационно-объяснительного обучения к деятельному, развивающему) подготовка офицеров не может быть сведена ни к чистому обучению, ни к чистому воспитанию, ни к сумме того и другого, а предполагает совершенно особый интегративный механизм всех компонентов образовательного процесса. Важными становятся не только усвоенные в военном вузе знания, но и способы усвоения, мышления и учебной деятельности, развитие познавательных сил и творческого потенциала. Этого можно добиться только при условии инновационных подходов в обучении, раскрепощения и разрушения искусственных барьеров между преподавателями и обучающимися [8].

Следовательно, ППТК способствуют развитию не только чувства компетентности и аффилиации (принадлежности к курсантской группе, военному университету, Вооруженным Силам России) как компонентов собственного достоинства, но в значительной мере чувства уверенности в себе как предпосылки самоактуализации.

Такое поведение курсантов в значительной степени зависит от относительно четких имплицитных правил, определяемых базовыми координатами психолого-педагогической культуры преподавателя. Речь идет и о его синтонической модели общения с будущими офицерами, об умении ощущать и поддерживать обратную связь в общении, о способности не только к педагогической импровизации, но и к применению всего разнообразия средств воздействия, в числе которых убеждение, внушение, заражение, одобрение, совет, юмор, доверие, пожелание и пр.

Отметим, что ППТК выступают механизмом формирования мышления (а не эксплуатации памяти), строятся на единстве эмпирического и теоретического познания, что предполагает переход от типичной для традиционного обучения схемы «услышал — запомнил — пересказал» к схеме «познал путем поиска вместе с преподавателями и товарищами по курсантской группе — осмыслил — запомнил — способен оформить свою мысль словами — сумею применить полученные знания в войсковой практике». Поэтому ППТК создают актуальные ситуации интернализации новых форм, правил, способов и средств военно-профессионально-коммуникативной деятельности, т. е. развитие не только профессиональной компетентности, но и личности офицера в целом.

Это означает, что проблема ППТК с позиций курсанта в дополнение к ППТК с позиций педагога ставит перед образовательным процессом в военном вузе ряд проблем: изменение распространенной позиции преподавателя-информатора, источника знаний, контролера на позиции фасилитатора (модератора, тьютора); снятие барьеров, затрудняющих педагогическое общение, и т. д.

Подчеркнем, что ППТК являются источником формирования и развития рефлексивной культуры курсанта, в основе которой стоят технологии производства собственных мыслей — мыслетехника и мыследеятельность (развивающие мыслетехнические и коммукативные способности). Рефлексивная культура будущего офицера является систематизирующим компонентом его военнопрофессиональной деятельности, основным путем самоорганизующегося развития и противодействия депрофессионализации в условиях нарастания инноваций.

В связи с этим ППТК, предполагая организацию самого процесса обучения как организацию (и управление) учебной деятельностью курсантов, означают переориентацию этого процесса на постановку и решение курсантами конкретных учебных задач (познавательных, исследовательских, преобразующих, проективных и т. д.). Естественно, педагогу предстоит определить номенклатуру учебных задач и действий, их иерархию, форму предъявления и организовать выполнение этих действий.

Для педагога, реализующего ППТК, основным и первостепенным вопросом является формирование не только коммуникативной и учебно-познавательной потребности курсантов в общении с ним, но и их собственной учебной потребности в выработке обобщенных способов и приемов учебной деятельности, в овладении компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Основные функции ППТК (при оптимальном психолого-педагогическом общении):

-

— конструктивно-организационная — (психологопедагогическое взаимодействие при проектировании и обсуждении содержания занятий в формате краудсорсинга: что должны узнать, понять курсанты на занятии, чему научиться, какие ноу-хау будут применены для достижения целей занятия, какова общая и персональная ответственность за успех; экспресс-диагностика готовности курсантов к диалогическому общению и др.;

-

— коммуникативно-стимулирующая — сочетание индивидуальной, групповой, фронтальной форм учебнопознавательной деятельности, взаимопомощь, сотрудничество и др.;

-

— информационно-обучающая — раскрытие с опорой на наглядно-чувственную сферу содержания темы занятий, ее места в учебной дисциплине, в общей подготовке будущего офицера к служебной деятельности в войсках;

-

— эмоционально-корригирующая — реализация в процессе обучения принципов «открытых перспектив», «победного» обучения, доверительного общения и др.;

-

— контрольно-оценочная — организация взаимоконтроля, совместное подведение итогов, самоконтроль и самооценка.

Ярким примером реализации такой технологии может служить методическая схема проведения семинарского занятия по теме «Психологические особенности характера» старшим преподавателем кафедры психологии Военного университета Л. П. Казаковой. Семинар проводится в форме интерактивной дидактической игры — интеллектуального состязания «Битва характеров».

При реализации ППТК в ходе групповых и индивидуальных консультаций курсантам, помимо обычного задания, выдается план проведения конкурса, содержащий общие требования по техническому обеспечению занятия, по разделению группы на три команды, выбору капитанов, названий и девизов команд. Делегирование курсантам таких полномочий позволяет достичь того, что они относятся к подготовке к семинару как к проекту, при выполнении которого группа самостоятельно распределяет функции и решает поставленные задачи. Разделение обучаемых на команды способствует использованию групповых форм работы на занятии. Для проведения соревнования создается игровое пространство из трех «круглых столов».

В работе на таком занятии используются следующие средства обучения: учебники, конспекты лекций, дополнительные учебные материалы (статьи из научных периодических изданий, материалы Интернета, мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций и видеоматериалов). Задания оформляются в виде билетов, которые команды выбирают по жребию.

Состязание включает несколько раундов: «Знакомство», «Разминка», «Домашнее задание», «Конкурс капитанов», «Творческий конкурс», подведение итогов и награждение победителей.

В процессе курсанты становятся активными соруко-водителями занятия. Они в живой игровой форме добывают знания, презентуют, оценивают и корректируют их. В результате они повторяют, проясняют и закрепляют ряд важных учебных вопросов темы: различные концепции характера; связи между характером и другими психологическими свойствами, состояниями, процессами; соотношение темперамента и характера; связь характера и отношений; метафоры, проясняющие соотношение личности и характера, использующиеся в психологии; взаимосвязь характера человека и его телесных характеристик.

На одном из этапов занятия оно приобретает форму семинара-исследования, курсанты становятся исследователями, которые пытаются дать ответы на вопросы дискуссии. На другом этапе занятие ведется в форме психологического практикума, когда курсанты составляют (по предложенной схеме) характерологические портреты героев видеофильмов (по предложенным видеофрагментам).

Для повышения творческой активности обучающихся предусматривается эвристическая система оценок и наград. По итогам раундов команды награждаются медалями «Железный характер» (за набранный 1 балл), «Стальной характер» (за 2 балла), «Золотой характер» (за 3 балла). Кроме того, обучающиеся награждались знаком «Талант» за творческое отношение к учебной задаче, выход за рамки формальных требований, развитие идеи, вклад в общий фонд знаний группы, взаимопомощь. Подобное распределение наград должно было подчеркнуть, что для продвижения в обучении требуются различные учебно-важные качества (черты характера, интеллект, креативность), а также то, что при достижении цели можно успешно пользоваться различными стратегиями.

Соревновательный характер занятия, система наград и оценок позволяют включать каждого обучающе- гося в активную работу, максимально раскрывать и задействовать его знания и опыт, побуждать его выходить за рамки требований преподавателя.

Другим примером использования ППТК является практическое занятие по методу «Шесть шляп мышления» [9]. Метод позволяет всем участникам занятия активно влиять на ход решения учебных задач, входя в один из шести режимов мышления, который символически «включается» при надевании шляпы одного из шести цветов. При этом роль преподавателя состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с обсуждаемым методом, а затем выдвигать перед ними конкретные задачи, стоящие перед учебным занятием.

Успешная реализация технологий краудсорсинга возможна при соблюдении ряда психолого-педагогических условий , в числе которых:

-

— предварительная экспресс-диагностика готовности курсантов к диалогическому общению, их базовых знаний по учебной дисциплине, коммуникативного опыта, установки на восприятие различных точек зрения по содержанию изучаемой темы и др.;

-

— поиск опорных мотивов , т. е. тех волнующих вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала для каждого курсанта;

-

— переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что предполагает намеренное обострение ситуаций полилога на занятии;

-

— продумывание различных вариантов развития сюжетных линий краудсорсинга , проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей;

-

— гипотетическое выявление зон импровизации , т. е. таких ситуаций реализации ППТК, которые трудно

Таблица 1. Результаты экспертной оценки основных характеристик обучаемости и активности курсантов, положительно отражающихся на реализации ППТК

В ходе исследования мы выяснили мнения экспертов (n = 19) об основных характеристиках обучаемости и активности курсантов, положительно отражающихся на реализации ППТК и других интерактивных технологиях обучения курсантов (табл. 1).

Не менее интересны данные о доминантных негативных условиях, препятствующих процессу активности обучающихся (табл. 2).

Таблица 2. Результаты экспертной оценки доминантных негативных условий, препятствующих реализации ППТК в военном вузе

|

Доминантные негативные условия, препятствующие реализации ППТК в военном вузе |

Доля числа респондентов, % |

|

Вариативность способностей курсантов (низкие когнитивные и другие потенциалы) |

39 |

|

Личностный диссонанс из-за «несовпадения» требований, предъявляемых к курсантам в военном вузе, и сформировавшихся взглядов, убеждений, нравственно-этических качеств обучающегося |

30 |

|

Узкая профессионализация (консолидация сил только на профессиональном направлении) |

19 |

|

Инъектирование в процесс обучения и воспитания курсантов негативных компонентов современного социума (рыночное сознание и т. п.) |

5 |

|

Другие |

7 |

Перечисленные параметры позволяют констатировать, что, с одной стороны, ППТК дидактически построены как в логике теоретического мышления (ведущая роль теоретических содержательных обобщений, дедукция, содержательная рефлексия и т. д.), осуществляются как целенаправленная учебная деятельность, в которой курсант сознательно ставит личностные цели и задачи само-изменения и творчески их достигает. С другой стороны, ППТК имеют выраженный прикладной характер.

При реализации ППТК следует учитывать, что каждый курсант обладает индивидуальными, личностными и деятельностными особенностями (индивидуальнотипологическими предпосылками); особенностями интеллектуальной деятельности и когнитивного стиля, уровня притязаний и самооценки; особенностями работоспособности, выполнения деятельности (планируе-мость, организация, точность и т. д.).

Опыт проведения занятий в краудсорсинговой парадигме показывает, что она может быть использована как эффективный интерактивный метод организации групповых (практических и семинарских) занятий с будущими психологами. В ходе ее реализации можно сочетать различные методы и приемы учебной работы, активизирующие обучаемых, способствующие углублению знаний, формированию способностей и личностных качеств обучаемых. Преподаватель имеет возможность добиться вовлечения всех обучающихся в работу, выделить интеллектуальных лидеров, способных организаторов. Игровые формы рабо- ты, составляющие значительную часть краудсорсинговых технологий, способствуют проявлению здоровой конкуренции и сплочению группы.

Грамотное использование ППТК позволяет быстрее достичь поставленных целей, среди которых: углубление знаний о психологических явлениях; развитие у обучающихся познавательного интереса, мотивации учебной деятельности, рефлексии собственной индивидуальности; развитие способности восприятия и понимания человека, его творческих способностей, интеллекта; формирование товарищеских отношений в группе, лидерских качеств [10, с. 127].

Наше исследование показало, что качество реализации ППТК динамично, при этом всегда направлено на постоянное совершенствование, что позволяет курсантам погрузиться в офицерскую профессию, расширить кругозор, стремиться к новому, к саморефлексии военнопрофессионального и индивидуального (образ Я; Я в настоящем; Я — будущий российский офицер) и др. [11].

В первую очередь речь идет о том, чтобы через собственную субъектную активность в образовательном процессе военного вуза будущий офицер обретал индивидуальность, развивал интеллект, познавал социальные и общечеловеческие ценности, вырабатывал способность к продуктивной деятельности в военно-профессиональной сфере [12; 13].

Психолого-педагогические технологии краудсорсинга находятся в континууме интерактивных форм обучения — совокупности методов и средств обучения и/или траекторий их применения, в которых знания и опыт не транслируются от педагога к обучаемым, а добываются в ходе взаимообучающего взаимодействия участников образовательного процесса, что позволяет ускорить, облегчить, упростить процесс формирования у курсантов военного вуза знаний, навыков, умений и заданных военно-профессиональных компетенций.

Список литературы Теоретические и прикладные аспекты использования психолого-педагогических технологий краудсорсинга в подготовке курсантов военного вуза

- Асмолов А. Г. Плоды и плевелы просвещения//Александр Асмолов -о ценности знания и идеальном ЕГЭ. URL: http://www.firo.ru/?page_id=3112 (дата обращения: 23.05.2017).

- Зинченко Ю. П. Проблемы психологического образования и науки//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1(56). С. 90-92.

- Караяни А. Г., Караяни Ю. М. Психологическое образование на рубеже веков//Мир образования -образование в мире. 2014. № 3. С. 55-66.

- Давыдов Н. А., Караяни А. Г., Поляков С. П. Современная подготовка психологов: бакалавров, специалистов и магистров в вузах России: монография. М., 2015. 208 с.

- Кринчик Е. П. Научно-методическая рефлексия актуального образовательного процесса в отдельном вузе -ответ на вопросы: «Тому ли мы учим?» и «Так ли мы учим?» URL: http://istina.msu.ru/conferences/presentations/5262551/(дата обращения: 08.02.2017).

- Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966. 441 с.

- Белоусов А. В., Караяни А. Г. Методика формирования у слушателей и курсантов профессиональных умений и навыков на практическом занятии//Инновации в образовании. 2006. № 2. С. 127-134.

- Гайдамашко И. В., Жемерикина Ю. И., Пугачева Е. В. Качество гуманитарного образования в современной России//Перспективы развития науки и образования: сб. науч. тр. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф.: в 8 ч. М., 2015. С. 98-100.

- Боно Э. Шесть шляп мышления/пер. с англ. Минск, 2006. 208 с.

- Караяни А. Г., Цветков В. Л. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях. М., 2014. 248 с.

- Алехин И. А., Караяни А. Г. Проектирование технологии подготовки кадров в системе военно-профессионального образования//Мир образования -образование в мире. 2012. № 2. С. 146-152.

- Алехин И. А., Караяни А. Г., Гожиков В. Я. Инновационные ресурсы формирования компетенций курсантов военных вузов: психолого-дидактический контекст//Мир образования -образование в мире. 2015. № 3. С. 179-188.

- Караяни А. Г., Гожиков В. Я., Сыромятников И. В. Психолого-педагогические факторы качественной реализации в военных вузах инновационных форм обучения курсантов//Инновации в образовании. 2015. № 8. С. 94-107.