Теоретические и прикладные аспекты обнаружения и выявления следов рук, подвергшихся влиянию влаги и отрицательной температуры

Автор: Донцова Ю.А., Ивашкова А.В., Болдырева Е.А.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены научно-методические и практические основы обнаружения и выявления следов рук, подвергшихся влиянию влаги и отрицательной температуры. Подробно освещены особенности дактилоскопических исследований следов рук в указанных случаях с учетом криминалистически значимых изменений, полученных объектами во внешней среде. Представлены инновационные разработки ЭКЦ МВД России в области технико-криминалистических средств и методов, направленные на увеличение количества и повышение качества выявляемых следов рук в ходе осмотров мест происшествий и при производстве судебных дактилоскопических экспертиз.

Следы рук, судебная дактилоскопическая экспертиза, технико-криминалистические средства и методы, выявление следов рук, отрицательная температура, влажность, осадки

Короткий адрес: https://sciup.org/143184968

IDR: 143184968 | УДК: 343.982.3

Текст научной статьи Теоретические и прикладные аспекты обнаружения и выявления следов рук, подвергшихся влиянию влаги и отрицательной температуры

Избыточную влажность и отрицательную температуру относят к факторам, затрудняющим работу по обнаружению и выявлению следов рук. В указанных условиях следы рук и следоносители подвергаются различным изменениям – как очевидным, так и незаметным невооруженным взглядом, в связи с чем снижается результативность типовых средств и методов судебной дактилоскопической экспертизы, которые традиционно принято применять без учета негативного влияния внешней среды на объект.

Основная часть

На территории Российской Федерации атмосферные осадки, высокая влажность и отрицательная температура – достаточно распространенные метеорологические условия. Кроме того, попадание объектов в воду, снег и иную среду может быть связано с намеренным сокрытием орудий и следов преступления (например, выбрасывание оружия в водоем) либо с ликвидацией чрезвычайных ситуаций (например, тушение пожара). Поэтому проблема криминалистического исследования следов рук, подвергшихся влиянию данных факторов, является актуальной.

Как показывает опыт ЭКЦ МВД России по проведению научных исследований, направленных на совершенствование дактилоскопических средств и методов, особенность экспертной работы со следами рук в тех или иных условиях прежде всего определяется закономерностями криминалистически значимых преобразований, происходящих со следообразующим веществом и следоноси-телем вследствие внешних воздействий (полное или частичное разложение органических веществ, изменение физических свойств, деформации и т.д.). Поэтому залогом результативного выявления следов рук, подвергшихся влиянию влаги или отрицательной температуры, является правильная оценка процессов, которые происходят при намокании, замораживании и последующем оттаивании вещества следа и сле-донесущей поверхности.

Специфика изменений следов рук под влиянием влаги и отрицательной температуры обусловлена свойствами потожирового вещества человека. Очень важно, что оно представляет собой эмульсию, в которой пот и кожный жир перемешаны, но не растворены друг в друге и поэтому фактически остаются самостоятельными субстанциями в составе единой смеси.

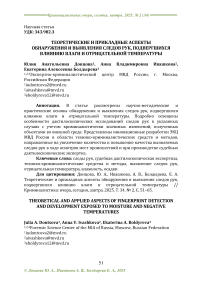

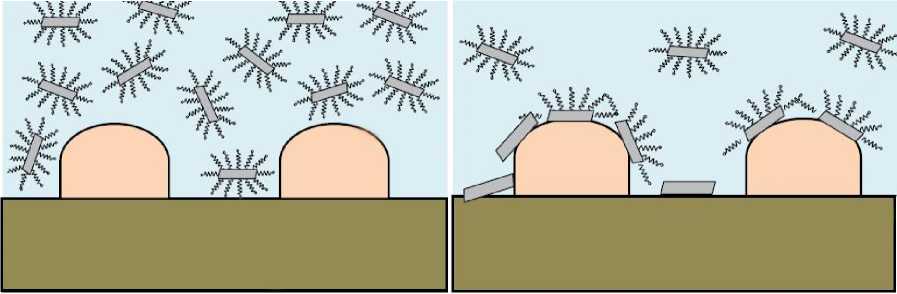

«Пот на 97–99 % состоит из воды, в которой растворены орга- нические и неорганические компоненты (аминокислоты, соли, лактат и т. д.)» [1, с. 64; 2, с. 41–42]. «Пот и отдельные его составляющие хорошо перемешиваются с водой, в результате чего могут смываться с непористых поверхностей либо расплываться в массиве пористых материалов (рис. 1а). Кожный жир включает в себя различные липиды (тригли-цириды, воска, свободные жирные кислоты и т. д.), нерастворимые в воде» [2, с. 44]. Благодаря гидрофобности (гидрофобность – отсутствие склонности молекул химических веществ к взаимодействию с водной средой (нерастворимость в воде и др.)) кожный жир способен выдержать достаточно интенсивный или долговременный контакт с водой (рис. 1б).

а

Рис. 1. Фрагменты листов белой бумаги со следами рук, обработанные: а – раствором нингидрина после однократного погружения объекта в воду на 15 секунд; б – черным дактилоскопическим порошком после нахождения в воде в течение 20 часов1

б

1 Нингидрин вступил в реакцию с размытыми аминокислотами и белками пота, дактилоскопический порошок налип на сохранившийся кожный жир.

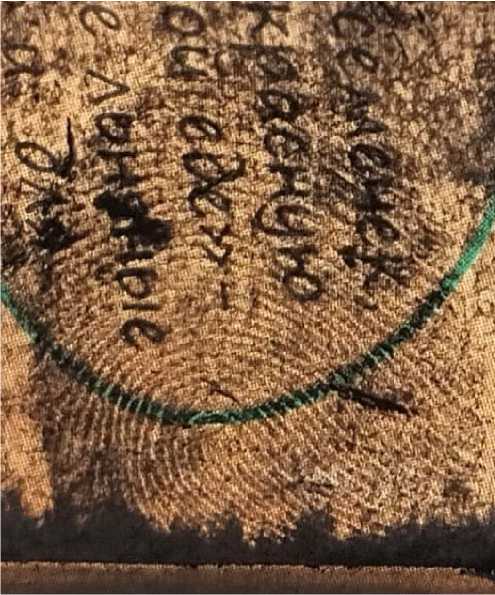

Что касается отрицательной температуры, то она не оказывает прямого разрушающего воздействия на следы рук. Пот переходит в твердое агрегатное состояние (кристаллизуется) при температуре около 0 °С, а кожный жир застывает и постепенно теряет пластичность приблизительно от -7 °С и ниже. В таких условиях следы папиллярных узоров могут сохраняться длительное время (рис. 2). Но при этом из-за снижения адгезионных свойств в замороженном состоянии следы рук плохо выявляются традиционными криминалистическими средствами (рис. 3).

Рис. 2. След пальца руки на глянцевом картоне, находившемся более 6 лет при температуре -18 °С, и выявленный суспензией оксида железа

Рис. 3. Следы рук на оцинкованном металле, пребывавшем в течение 1 суток при температуре от -11 до -18 °С, и выявленные вне помещения при температуре -12 °С дактилоскопическим порошком «ПД-Ч»

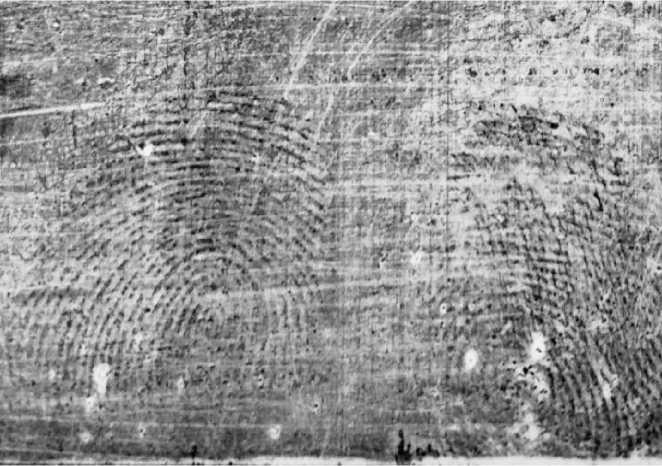

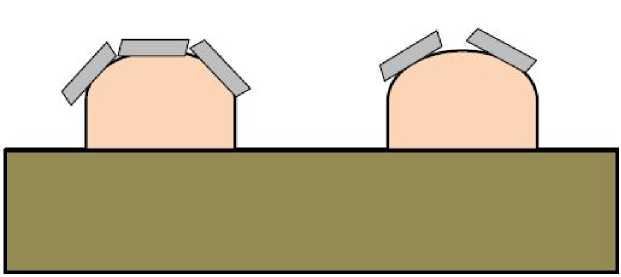

Наиболее частым приемом, применяемым в практической деятельности для выявления следов рук на предметах, находящихся при отрицательной температуре, является их предварительное отогревание, однако по ряду причин этот процесс может негативно сказаться на сохранении папиллярных узоров, отобразившихся на различных поверхностях. Во-первых - из-за вероятности фазового расслоения потожирового вещества при возвращении в ис- ходное агрегатное состояние: при этом пот отделяется и вытекает в межпапиллярное пространство (если кожного жира в следе достаточно) либо растекается в произвольном порядке (если кожного жира в следе мало). Данное явление хорошо заметно на некоторых оттаявших следах рук, выявленных парами цианакрилата, который преимущественно полимеризуется на компонентах пота (рис. 4).

а

Рис. 4. Полимеризация паров цианакрилата на следах пальцев рук после нахождения при температуре от -7 °С до -20 °С свыше 3 месяцев и оттаивания: а – в межпапиллярном пространстве (растекание пота ограничено достаточным количеством жира); б – хаотично

б

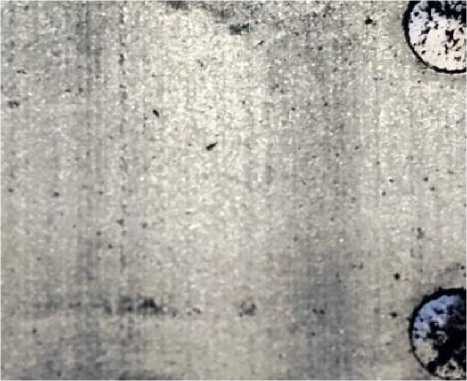

Во-вторых – из-за сопутствующего негативного фактора – концентрации воды на объектах вследствие образования конденсата или таяния твердых атмосферных осадков (снег, иней, наледь). В таком случае влага не только способствует растеканию потовой части следа, но и оставляет следы воздействия на поверх- ностях (пятна, разводы и т. п.), которые при локализации в области отображения следов рук ухудшают качество их проявления (рис. 5).

То же происходит и при попадании воды на предметы со следами рук при положительных показателях температуры.

а

Рис. 5. Взаимодействие криминалистических средств со следами высохшей влаги: а – налипание дактилоскопического порошка; б – полимеризация цианакрилата

б

Таким образом, чем больше в составе следов рук пота, тем менее стабильной является система потожирового вещества во внешней среде, что не лучшим образом сказывается на сохранении морфологии папиллярных узоров на различных поверхностях под влиянием влаги и при перепадах температуры.

С учетом изложенного, для увеличения количества и повышения качества выявленных следов рук в рассматриваемых ситуациях требуются специализированные дактилоскопические средства и методы, ряд из которых разработан в ЭКЦ МВД России. Среди них способы отогревания и просушивания объектов, направленные на максимальное сохранение идентификационных признаков следов папиллярных узоров, а также реактивы, предназначенные для нанесения непосредственно на влажные либо охлажденные поверхности.

Так, использование струи теплого воздуха бытового фена в большинстве случаев способствует получению более качественных следов рук после их проявления, чем отогревание и просушивание объектов в естественных условиях (рис. 6). Это можно объяснить тем, что при применении фена влага с объекта испаряется быстрее и интенсивнее (в том числе из межпапиллярного пространства, где в обычных условиях она задерживается). Поэтому не происходит скопления излишков криминалистических средств на участках поверхности, свободной от наслоений потожирового вещества.

б

а

Рис. 6. Следы рук на полимерном материале, находившемся в течение 5 суток при температуре -18 °С, выявленные дактилоскопическим порошком «ПД-Б» после отогревания: а – в естественных условиях; б – с помощью фена

Однако данный способ в большей мере ориентирован на сохранение жировой составляющей следа, в связи с чем его лучше применять только в тех случаях, когда не имеется возможности обработки объектов специализированными реагентами.

Для выявления следов рук на влажных поверхностях хорошо зарекомендовали себя мелкодисперсный проявитель и суспензии порошков. Данные средства представляют собой жидкие порошковые реактивы, стабилизированные поверхностно-активными веществами (далее – ПАВ). В мелкодисперсном проявителе используют порошок дисульфида молибдена (MoS2), а в суспензиях – оксидов железа (Fe2O3, Fe3O4) и диоксида титана (TiO2). Поскольку дисульфид молибдена в жидкой среде взаимодействует с жировыми ком- понентами следов рук, а суспензии других порошков – с компонентами пота, мелкодисперсный проявитель, изготавливаемый на его основе, обособлен как отдельное средство [3, с. 326, 330].

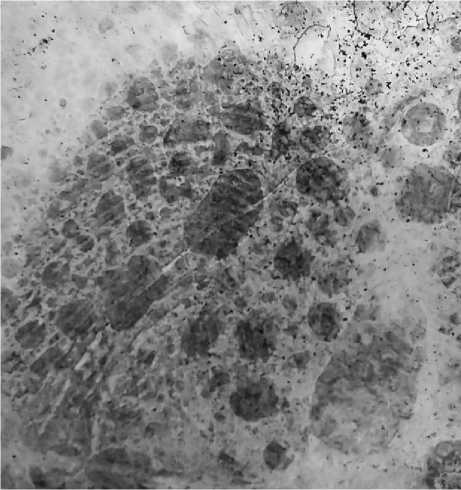

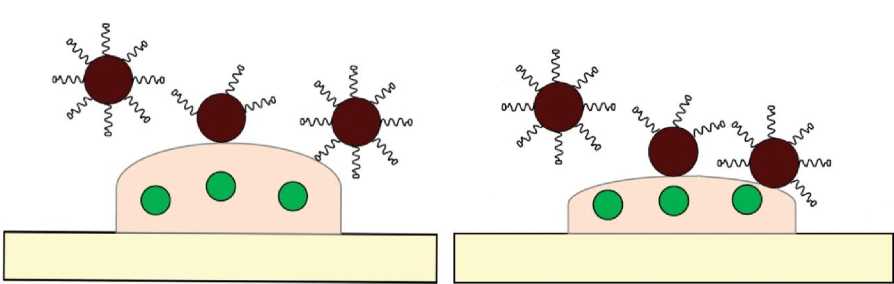

Метод выявления следов рук названными средствами является физико-химическим. Избирательное осаждение из водной среды на следах рук при наличии в них определенных компонентов компонентов (липидов либо пота) (рис. 7, 8), в отличие от обычного налипания, обеспечивает большую чувствительность реактивов к малому количеству потожирового вещества по сравнению с дактилоскопическими порошками (рис. 9), а также возможность обработки загрязненных и мокрых поверхностей без предварительной подготовки.

б

а

в

Рис. 7. Схематичное изображение механизма окрашивания следов рук мелкодисперсным проявителем: а – мицеллы, образованные ПАВ вокруг частиц дисульфида молибдена, в водной среде; б – осаждение и прикрепление частиц дисульфида молбибдена к кожному жиру; в – папиллярные линии, окрашенные дисульфидом молибдена [3, с. 328]

а б

Рис. 8. Схематичное изображение наиболее вероятного механизма окрашивания порошковой суспензией: а – свежих следов рук (компоненты пота, вызывающие реакцию осаждения, находятся в массиве потожирового вещества глубже, поэтому реакция протекает с умеренной интенсивностью); б – старых, подсохших либо намокавших следов рук (компоненты пота1, вызывающие реакцию осаждения, находятся ближе к мицеллам, поэтому реакция протекает интенсивно) [3, с. 333]

1 Предположительно,

малорастворимые вещества, входящие в состав пота, которые не вымываются первыми при воздействии влаги [3, с. 332–333].

а

Рис. 9. Фрагмент оцинкованного металла со следом руки, покрытый инеем и находившийся в течение 2 месяцев при температуре -18 °С, последовательно обработанный после отогревания и просушивания с помощью фена: а – черным немагнитным дактилоскопическим порошком; б – суспензией оксида железа

б

В 2024 году имеющиеся формулы мелкодисперсного проявителя и суспензий порошков для лабораторного изготовления были доработаны в ходе научноисследовательской работы, что позволило улучшить их выявляющую способность, а также расширить круг условий, при которых целесообразно применение [4].

Так, ранее использовавшиеся для стабилизации порошковых основ бытовые ПАВ (средства для мытья посуды, ополаскиватели для посудомоечных машин и т. п.), заменены определенными химическими веществами (додецилсульфат натрия и лауретсульфат натрия для мелкодисперсного проявителя, полисорбат-20 (твин-20) – для суспензий порошков ок- сидов железа и диоксида титана). Новые конкретизированные рецептуры стали чаще давать положительный результат при выявлении следов рук (таблицы 1–2).

Кроме того, разработаны реактивы с пониженной температурой замерзания (до -35 °С). Жидкой дисперсионной средой данных средств является не дистиллированная вода (как в базовых формулах), а водные растворы этанола (этилового спирта) либо про-пиленгликоля (таблицы 2–3), и их можно наносить как на сухие промерзшие объекты, так и поверх небольших наслоений снега, инея и даже льда (рис. 10). Иногда требуется повторная обработка для усиления контрастности выявленных следов рук.

Таблица 1

|

Этапы изготовления |

Компоненты и пропорции |

|

Подготовка раствора ПАВ |

Раствор ПАВ Раствор ПАВ № 1 Додецилсульфат (лаурилсульфат) натрия – 1 г Дистиллированная вода – 10 мл Раствор ПАВ № 2 Лауретсульфат натрия 70% – 1 г Дистиллированная вода – 10 мл |

|

Подготовка концентрированной суспензии дисульфида молибдена |

Концентрат Раствор ПАВ (№ 1 или № 2) – 1,5 мл Дистиллированная вода – 100 мл Дисульфид молибдена – 10 г |

|

Изготовление мелкодисперсного проявителя для выявления следов рук |

Реактив для распыления на объекты из пульверизатора Концентрат – 100 мл Дистиллированная вода – 600 мл |

|

Реактив для погружения объектов или нанесения на поверхность Концентрат – 100 мл Дистиллированная вода – 700–800 мл |

Порядок изготовления и оптимальные рецептуры мелкодисперсного проявителя

Таблица 2

Порядок изготовления и оптимальные рецептуры суспензий порошков

|

Этапы изготовления |

Компоненты и пропорции |

|

|

Для работы при температуре выше 0 °С |

Для работы при температуре ниже 0 °С (≈ до -25 °С) |

|

|

Подготовка базового раствора ПАВ |

Раствор ПАВ Полисорбат-20 – 8 мл Дистиллированная вода – 92 мл |

Раствор ПАВ Полисорбат-20 – 10 мл Пропиленгликоль – 40 мл Дистиллированная вода – 50 мл |

|

Изготовление выявляющих суспензий порошков |

Суспензия оксида железа Раствор ПАВ – 100–200 мл Оксид железа (Fe 3 O 4 или Fe 2 O 3 ) – 100 г |

Суспензия оксида железа Раствор ПАВ – 100–200 мл Оксид железа (Fe 3 O 4 или Fe 2 O 3 ) – 100 г |

|

Суспензия диоксида титана Раствор ПАВ – 100 мл Диоксид титана – 30 г |

Суспензия диоксида титана Раствор ПАВ – 100 мл Диоксид титана – 30 г |

|

Таблица 3

При работе в условиях отрицательной температуры окружающей среды все предложенные смеси имеют более крепкое сцепление со следами рук, чем базовые порошки, использованные для их изготовления. Выявленные с их помощью следы рук в большинстве случаев имеют лучшую четкость и контрастность (рис. 11).

Таблица 4

Оптимальные рецептуры дактилоскопических порошков с улучшенными адгезионными свойствами

|

Связующие |

Порошки-основы |

||

|

Сажа |

ПД-Ч |

ПД-Б |

|

|

Ликоподий |

– |

№ 1 ПД-Ч – 70 %1 Ликоподий – 30 % |

– |

|

Ликоподий, гуммиарабик |

№ 2 Сажа – 70 % Ликоподий – 15 % Гуммиарабик – 15 % |

– |

№ 3 ПД-Б – 70 % Ликоподий – 15 % Гуммиарабик – 15 % |

|

Ликоподий, стеариновая кислота |

№ 4 Сажа – 75 % Ликоподий – 24 % Стеариновая кислота – 1 % |

№ 5 ПД-Ч – 75 % Ликоподий – 24 % Стеариновая кислота – 1 % |

№ 6 ПД-Б – 75 % Ликоподий – 24 % Стеариновая кислота – 1 % |

|

Ликоподий, мултани митти |

№ 7 Сажа – 40 % ПД-Ч – 10 % Мултани митти – 40 % Ликоподий –10 % |

– |

|

|

Стеариновая кислота |

№ 8 Сажа, обработанная раствором стеариновой кислоты в этаноле |

– |

№ 9 ПД-Б, обработанный раствором стеариновой кислоты в этаноле |

б

а

Рис. 11. Следы рук, образованные на охлажденном оцинкованном металле, пребывавшие в течение 1 суток при температуре от -11 до -18 °С и выявленные вне помещения при температуре -12 °С: а – дактилоскопическим порошком «Сажа»; б – смесью № 2 (табл. 4)

Выводы и заключение

Представленные в статье примеры совершенствования технико-криминалистических средств показывают, насколько важным является развитие научных основ дактилоскопии в вопросах обеспечения потребностей практической деятельности. Сегодня для всесторонней криминалистической оценки объектов, исследуемых на этапе обнаружения и выявления следов рук, недостаточно только визуального осмотра. Особым инструментом экспертов и специа-

листов в условиях современного развития науки и практики в области дактилоскопических экспертных исследований становятся знания о наиболее значимых изменениях свойств следов рук и следоно-сителей во внешней среде, которые позволяют повысить качественный уровень и научную обоснованность работы по обнаружению и выявлению следов рук, подвергшихся воздействию влаги, отрицательной температуры, а также иных негативных факторов.

Список литературы Теоретические и прикладные аспекты обнаружения и выявления следов рук, подвергшихся влиянию влаги и отрицательной температуры

- Корноухов, В. Е., Ярослав, Ю. Ю., Яровенко, Т. В. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 320 с.

- Моисеева, Т. Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека. М.: ООО "Городец-издат", 2000. 224 с.

- Bleay, S. M., Croxton, R. S., De Puit, M. Fingerprint Development Techniques. Theory and Application. UK: John Wiley & Sons Ltd, 2018. 500 p.

- Донцова, Ю. А., Ивашкова, А. В. Особенности выявления следов рук, подвергшихся влиянию отрицательной температуры: информационное письмо. М.: ЭКЦ МВД России, 2024. 37 с.