Теоретические основания модульной структуры программы развития международной академической мобильности в университете

Автор: Алдакимова Ольга Викторовна, Олешко Татьяна Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания

Статья в выпуске: 3 (57), 2021 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Необходимость успешного выполнения целевых показателей национального проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» актуализирует широкие междисциплинарные исследования международной академической мобильности как фактора укрепления российского влияния в мире. Анализ статистических данных, представленных в научной литературе результатов исследований подтверждает наличие в университетах ряда проблем образовательного и управленческого характера, сдерживающих приток студентов из зарубежных стран в российские вузы. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании модульной структуры программы развития в вузе международной академической мобильности. Методология (материалы и методы). Методологической основой исследования выступает системный подход, позволяющий рассматривать международную академическую мобильность как сложный многоаспектный феномен, обладающий внутренней целостностью. Опора на поликонтекстный подход обеспечивает учет системы факторов, влияющих на развитие в вузах международной академической мобильности. Результаты исследования. Научная новизна и теоретическая значимость полученных результатов заключаются в обосновании модульной структуры программы развития в вузе международной академической мобильности, включающей концептуально-стратегический, административно-управленческий, научно-методический и психолого-консультативный модули. Практическая значимость полученных результатов определяется возможностью их использования в вузовской практике для анализа имеющегося опыта и планирования новых направлений развития в вузе международной академической мобильности. Заключение. Разработка целостной программы развития международной академической мобильности позволит вузам перейти от разрозненных мероприятий к реализации научно обоснованной стратегии укрепления лидерских позиций на международной арене.

Экспортный потенциал высшего образования, международная академическая мобильность, модульная программа развития международной академической мобильности

Короткий адрес: https://sciup.org/144161943

IDR: 144161943 | УДК: 378.1 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-57-3-285

Текст научной статьи Теоретические основания модульной структуры программы развития международной академической мобильности в университете

DOI:

Олешко Татьяна Ивановна - кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии, Армавирский государственный университет; ORCID: / 0000-0002-26771095; e-mail:

Постановка проблемы. Современные трансформации российского образования в условиях социально-политических, экономических и социокультурных изменений актуализируют проблему комплексного исследования основных направлений и форм между- народного гуманитарного сотрудничества, международной академической мобильности, входящих в новый кластер научно-образовательных проблем [Бермус, 2020, с. 15].

Проблема развития международной академической мобильности приобретает особое зна-

чение в контексте целевых ориентиров приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» 1 , предполагающего:

-

- повышение узнаваемости бренда российского образования;

-

- усиление конкурентных преимуществ российских вузов в мире;

-

– наращивание несырьевого экспорта.

По экспертным оценкам, третья часть мирового рынка образования принадлежит США, где количество иностранных студентов более 18 % от всего студенческого состава. В России доля иностранных студентов составляет только 6 % от общего числа всех российских студентов [Комлева, 2020, с. 4].

В научной литературе представлен достаточно детальный анализ сдерживающих развитие в российских вузах международной академической мобильности барьеров, среди которых выделяются: языковые барьеры (как у иностранных студентов и специалистов, так и у представителей российской стороны), адаптационные (ценностные и моральноэтические различия, несовпадающие культурные нормы, традиции, модели поведения), организационно-правовые (чрезмерная бюрократизация российских миграционных норм, ограниченные возможности трудоустройства иностранных студентов, прохождения практик и стажировок), жилищно-бытовые проблемы (уровень оснащенности студенческих кампусов, спортивно-досуговая инфраструктура вузов) [Арефьев и др., 2019, с. 391].

Таким образом, можно констатировать объективную необходимость в научном обосновании системы организационно-педагогических мер по активизации системного развития международной академической мобильности в российских университетах.

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании модульной структуры программы развития в вузе международной академической мобильности.

Обзор научной литературы по проблеме. Большинство экспертов согласны с тем, что успешная интеграция российского образования в мировое образовательное пространство, укрепление конкурентных преимуществ российских вузов предполагают системное развитие международной академической мобильности. Активный исследовательский интерес к данному феномену порождает и многообразие его трактовок в научной литературе. В нашей работе мы опираемся на понимание «…академической мобильности как совокупности установок и готовности к перемещению <^> с целью получения образования, повышения квалификации и научно-образовательной деятельности как студентов, так и профессорско-преподавательского состава в системе образования и науки» [Рязанцев и др., 2019, с. 420].

Как правило, при изучении международной академической мобильности рассматриваются входящая мобильность (обучение и работа в российских вузах иностранных граждан) и исходящая мобильность (обучение и работа российских граждан в зарубежных странах).

В научной литературе рассмотрена роль международной академической мобильности в создании глобального научно-образовательного пространства, развитии международного сотрудничества в гуманитарной сфере, повышении конкурентоспособности национальных образовательных систем [Годенко и др., 2021; Кро-ливецкая, 2018; Сероштан, Кетова, 2020].

М.Б. Понявина, П.С. Селезнев рассматривают активное привлечение иностранных студентов в вузы Российской Федерации в контексте государственной образовательной политики в современных условиях [Понявина, Селезнев, 2020, с. 107]. Они отмечают, что такая политика способствует узнаваемости российского образования в мире, повышению престижа страны в зарубежных странах.

-

В.В. Комлева с учетом разработанных Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития подходов, проводит сравнительный анализ различных целей, преследуемых государствами при разработке и реализации международных образовательных программ [Комлева, 2020, с. 13]. Это могут быть экономические цели (получение вузами дополнительных доходов, развитие рынка труда); научно-образовательные цели (повышение качества, доступности и разнообразия образовательных программ, развитие инновационной деятельности в стране, обмен новыми знаниями и современными технологиями, реализация совместных программ); политико-идеологические цели (использование образования как фактора внешней политики, обеспечения национальной безопасности и усиления российского влияния в мире); социокультурные цели (уважение культурного и этнического разнообразия, поддержка и продвижение русского языка и российской культуры, развитие межкультурного диалога).

В контексте нашего исследования заслуживает особого внимания акцент В.В. Комлевой на поиске баланса между необходимостью получения дополнительного дохода и усилением геополитического влияния России, продвижением русского языка и российской культуры в зарубежных странах.

Следует отметить рост интереса к анализу функций международной академической мобильности в реализации политики «мягкой силы» как важного фактора укрепления геополитического влияния России в мире в условиях нарастающей глобальной нестабильности [Антонова, Сущенко, 2020; Аржанова и др., 2019; Ков-ба, Грибовод, 2019; Li J., 2018].

В работе И.А. Корягиной, Г.В. Королева академическая мобильность также рассматривается не только и не столько как часть экспортной и внешнеторговой деятельности, но как часть дипломатических и межкультурных контактов между государствами [Корягина, Королев, 2019, с. 170].

Особое внимание политической социализации иностранных студентов уделено в работе П.Б. Салина. Он считает основной задачей вузов в работе с иностранными студентами не продажу образовательных услуг, а вовлечение их в российскую «культурно-мировоззренческую» орбиту [Салин, 2020, с. 15]. С его точки зрения, именно политическая социализация иностранных студентов российских вузов позволит формировать у них положительное отношение к нашей стране, причем и после окончания вуза.

Активный исследовательский интерес вызывают проблемы вузовского менеджмента и лидерства, разработки и реализации целостной стратегии по активному привлечению в российские вузы студентов, преподавателей и исследователей из зарубежных стран [Антонова, Сущен-ко, 2020, с. 51]. Анализ факторов конкурентоспособности российских вузов в зарубежных странах позволил экспертам сформулировать вывод о решающем влиянии системы управления в университете, институциональных свобод в управлении на повышение международной конкурентоспособности и широкое привлечение иностранных студентов [Ендовицкий, Коротких, Воронова, 2020].

Похожие результаты были получены и в исследовании А.В. Меликян, которая убедительно доказала, что на увеличение количества иностранных студентов российских вузов большее влияние оказывает качество человеческих ресурсов, нежели материальных [Меликян, 2018, с. 146].

С точки зрения С.М. Кроливецкой, проблемы международной академической мобильности должны входить в миссии университетов, в их общую стратегию развития, что позволит обеспечить глубокое взаимодействие управленческих структур и академических подразделений в системной работе с иностранными студентами. Кроме того, она обратила внимание на важность не увеличения количества реализуемых в вузах международных программ, а на улучшение их качества, которое может выступить фактором конкурентоспособности российского образования в мире [Кроливецкая, 2018, с. 77].

Учет многоуровневости, многофакторности и необходимости стратегического подхода к развитию международной академической мобильности позволил представить характеристики организационно-педагогических условий развития международной академической мобильно-

сти на глобальном, национальном, региональном, институциональном и индивидуальноличностном уровнях [Алдакимова, 2020, с. 84].

Методология (материалы и методы). Данное исследование выполнено на основе метода сравнительного анализа результатов научных исследований отечественных и зарубежных ученых по проблеме международной академической мобильности. Методы обобщения и систематизации статистических данных, аналитических материалов позволили выявить политико-правовой, экономический, демографический, социологический, социально-психологический и педагогический контексты развития международной академической мобильности и разработать модульную структуру программы развития в вузе международной академической мобильности.

Результаты исследования. Статистический анализ деятельности 535 вузов из 80 субъектов Российской Федерации показал, что количество иностранных студентов за последние 5 лет увеличилось в 1,5 раза, причем самый большой прирост – 33,3 % – приходится на федеральные университеты [Меликян, 2021].

По количеству иностранных студентов Россия занимает 6-е место в мире. В 2019 г. в российских вузах обучалось 334 497 студентов из зарубежных стран, в 2020 г. – 353 331 иностранный студент [Рябинина, 2021; Project Atlas infographics, 2020].

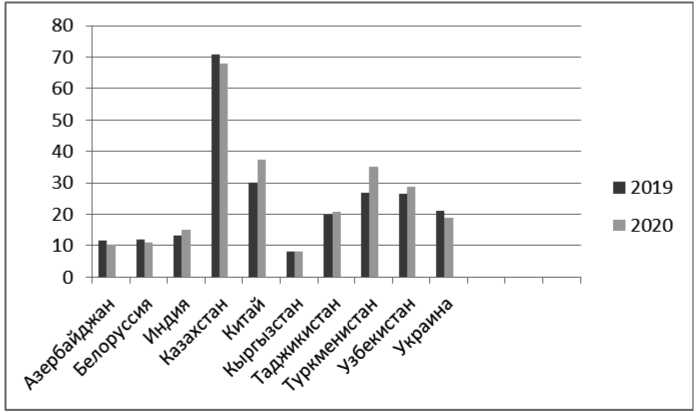

В табл. 1 указана динамика количества иностранных студентов в российских вузах в 2019 и 2020 гг. (тыс. чел.).

На рис. табличные данные представлены в виде диаграммы.

Таблица 1

Количество иностранных студентов в российских вузах (топ-10 стран)

Number of foreign students in Russian universities (top 10 countries)

Table 1

|

№ |

Государства мира |

Количество студентов в российских вузах |

|

|

2019 г. |

2020 г. |

||

|

1 |

Азербайджан |

11,521 |

10,374 |

|

2 |

Белоруссия |

12,050 |

11,040 |

|

3 |

Индия |

13,193 |

15,151 |

|

4 |

Казахстан |

70,699 |

67,831 |

|

5 |

Китай |

29,950 |

37,515 |

|

6 |

Кыргызстан |

8,178 |

8,123 |

|

7 |

Таджикистан |

19,897 |

20,752 |

|

8 |

Туркменистан |

26,853 |

35,261 |

|

9 |

Узбекистан |

26,628 |

28,833 |

|

10 |

Украина |

21,141 |

18,803 |

Рис. Количество иностранных студентов в российских вузах в 2019–2020 гг. (топ-10 стран) Fig. The number of foreign students in Russian universities in 2019–2020 (top 10 countries)

Анализ табл. 1 и рис. 1 показывает, что наибольшее количество иностранных студентов в два последние года приехало из Казахстана и Китая. По сравнению с 2019 г. количество казахских студентов в российских вузах в 2020 г. уменьшилось, в то время как количество китайских студентов возросло. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. в российских вузах увеличилось также количество студентов из Индии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. В то же время за этот период в российских вузах уменьшилось количество студентов из Белоруссии, Азербайджана, Украины.

Анализируя имеющиеся в научной литературе данные, следует отметить, что учет только количественных показателей не позволяет в должной мере акцентировать внимание на комплексном подходе к изучению проблем международного научно-образовательного сотрудничества с учетом реализации национальных интересов Российской Федерации в мире.

Следует отметить, что в силу своей много-аспектности международная академическая мобильность исследуется представителями различных областей научного знания, что позволяет рассматривать ее в широком междисциплинарном контексте. Проведенный нами анализ научной литературы позволил на основе поли-контекстного подхода выявить основные концептуальные идеи, теории в изучении международной академической мобильности и представить полученные результаты в обобщенном виде в табл. 2.

Таблица 2

Поликонтекстный подход к изучению международной академической мобильности

A multi-context approach to the study of international academic mobility

Table 2

|

Контекст изучения международной академической мобильности |

Основные концептуальные идеи, теории, закономерности |

|

Политико-правовой |

Международная академическая мобильность как фактор «мягкой силы», политической социализации, усиления российского геополитического влияния [Антонова, Сущенко, 2020; Аржанова, Дыдзинская, Мусина, Селезнев, 2019; Ковба, Грибовод, 2019; Салин, 2020; DeMartino, 2020; Li J., 2018; и др.] |

|

Экономический |

Международная академическая мобильность как фактор развития несырьевого экспорта, развития экспортного потенциала образования, развития человеческого капитала, укрепления конкурентоспособности образования на международной арене [Ендовицкий, Коротких, Воронова, 2020; Комлева, 2020; Кроливецкая, 2018; Рязанцев и др., 2021; Сероштан, Кетова, 2020; и др.] |

|

Демографический |

Взаимосвязь международной академической мобильности и образовательной / учебной миграции [Суворова, Бронников, 2019; Афанасьева, Ушаков, 2019; Рязанцев и др., 2019; и др.] |

|

Социологический |

Международная академическая мобильность как разновидность социальной мобильности, фактор стимулирования новых видов занятости, карьерных стратегий [Годенко и др., 2021; Юревич, Малахов, 2019; и др.] |

|

Социально-психологический |

Международная академическая мобильность в контексте теории аккультурации и социокультурной адаптации иностранных граждан, инструмент развития межкультурного опыта преподавателей и студентов [Береговая, Лопатина, Отургашева, 2020; Романовская, Ильина, 2019; Gebregergis et al., 2020; De Wit, 2019; и др.] |

|

Педагогический |

Международная академическая мобильность как форма интернационализации образования, фактор развития новых компетенций и ресурсов вуза, интеграции академической мобильности в общую стратегию вуза [Антонова, Высоцкая, 2019; Иманкулова, Мошляк, 2019; Пимонова, Фомина, 2019; Меликян, 2018; и др.) |

Реализация поликонтекстного подхода к анализу международной академической мобильности позволяет заключить, что российским вузам предстоит перейти от отдельных мероприятий по поддержке и стимулированию международных образовательных проектов и программ к разработке и реализации целостных программ развития международной академической мобильности с учетом междисциплинарного харак- тера данного научно-практического феномена. С нашей точки зрения, в такие программы следует включать несколько взаимосвязанных модулей, обеспечивающих учет совокупности взаимосвязанных факторов, влияющих на процессы, результат и эффекты развития международной академической мобильности. Рассмотрим задачи, содержание и формы деятельности в рамках каждого модуля, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Модули программы развития международной академической мобильности в университете

Table 3

Modules of the program for the development of international academic mobility at the University

|

Наименование модуля |

Задачи и содержание деятельности |

Формы деятельности |

|

1 |

2 |

3 |

|

Концептуальностратегический модуль |

|

Стратегические сессии, мозговой штурм, кейс-стади |

|

Административноуправленческий модуль |

– повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, административного персонала в области международного маркетинга образовательных услуг;

|

Аналитические сессии, кейс-стади, дискуссионные панели |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

|

Научно-методический модуль |

|

Методические семинары и конференции, практикумы, кейс-стади |

|

Психологоконсультативный модуль |

|

Тренинги межкультурной коммуникации, практикумы, кейс-стади |

С нашей точки зрения, разработка и реализация университетских программ развития международной академической мобильности обеспечивает:

-

– системное понимание международной академической мобильности как сложного многомерного феномена в теории и практике межгосударственного гуманитарного сотрудничества;

-

- укрепление лидерских позиций университета на международном рынке образовательных услуг;

-

- активную интеграцию вуза в мировое образовательное пространство с учетом обеспечения национальных интересов;

-

- консолидацию имеющихся в вузе ресурсов повышения качества образования с учетом международных требований и достижений российской науки и образования;

-

- координацию деятельности всех структурных подразделений университета в активизации международного научно-образовательного сотрудничества как фактора усиления конкурентных преимуществ российского образования в мире.

Заключение. Обобщение полученных в ходе исследования результатов позволяет сформулировать следующие основные выводы.

-

1. Развитие международной академической мобильности выступает важнейшим механизмом успешной реализации проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования».

-

2. Поликонтекстный подход позволяет рассматривать международную академическую мобильность как сложный научно-практический феномен в широком социокультурном и геостратегическом пространстве.

-

3. Системное развитие в вузе международного научно-образовательного сотрудничества возможно на основе разработки и реализации университетских программ развития международной академической мобильности, включающих концептуально-стратегический, администр-ративно-управленческий, научно-методический и психолого-консультативный модули.

-

4. Направления дальнейших исследований включают научное обоснование структуры мониторинга развития международной академической мобильности в вузе на основе целостной системы показателей и индикаторов.

Список литературы Теоретические основания модульной структуры программы развития международной академической мобильности в университете

- Алдакимова О.В. Организационно-педагогические условия развития международной академической мобильности // Известия ВГПУ. 2020. № 8 (151). С. 82–86. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44130757 (дата обращения: 07.09.2021).

- Антонова Н.Л., Высоцкая Я.С. Краткосрочная международная академическая мобильность: как фактор интернационализации высшего образования // Университетское управление: практика и анализ. 2019. № 23 (4). С. 80–90. DOI: https://doi.org/10.15826/umpa.2019.04.030

- Антонова Н.Л., Сущенко А.Д. «Мягкая сила» высшего образования как фактор мирового лидерства // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 1. С. 31–58. DOI: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-1-31-58

- Арефьев А.А., Арефьев П.А., Дмитриев Н.М. Стратегия России в экспорте образования // Образование и наука в России: состояние и потенциал развития: Ежегодник / отв. ред. А.Л. Арефьев. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 2019. Вып. 4. С. 388–410. DOI: 10.19181/obrnaukru.2019.12

- Аржанова И.В., Дыдзинская Д.В., Мусина Е.А., Селезнев П.С. Обучение иностранных граждан в опорных вузах Российской Федерации в интересах использования «мягкой силы» // Высшее образование в России. 2019. Т. 28, № 8–9. С. 9–20. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-8-9-9-20

- Береговая О.А., Лопатина С.С., Отургашева Н.В. Тьюторское сопровождение как инструмент социокультурной адаптации иностранных студентов в российском вузе // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 1. С. 156–165. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-1-156-165

- Бермус А.Г. К проблеме программирования научных исследований непрерывного образования в полевом подходе // Непрерывное образование: XXI век. 2020. № 1 (29). С. 1–18. DOI: 10.15393/j5.art.2020.5345

- Годенко А.Е., Бойко Г.В., Гаджиев Р.Б., Филимонова Н.Ю. Студенческая мобильность как форма интернационализации образования: системный подход к организации // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 7. С. 129–138. DOI: 10.31992/0869- 3617-2021-30-7-129-138

- Ендовицкий Д.А., Коротких В.В., Воронова М.В. Конкурентоспособность российских университетов в глобальной системе высшего образования: количественный анализ // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 2. С. 9–26. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-2-9-26

- Иманкулова Н.Б., Мошляк Г.А. Международная академическая мобильность студентов в контексте интернационализации высшего образования (опыт РУДН) // Вестник РУДН. Сер.: Международные отношения. 2019. Т. 19, № 3. С. 499–508. DOI: 10.22363/2313-0660-2019-19-3-499-508

- Ковба Е.Г., Грибовод Д.М. Международная академическая мобильность сквозь призму теории «мягкой силы» // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 10. С. 9–31. URL: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-10-9-31

- Комлева В.В. Экспортный потенциал российского высшего образования // Этносоциум и межнациональная культура. 2020. № 5 (143). С. 9–21. DOI: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43977581 (дата обращения: 06.09.2021).

- Корягина И.А., Королев Г.В. Академическая мобильность в меняющемся мире: российский опыт // Вопросы управления. 2019. № 2 (38). С. 170–181. DOI: 10.22394/2304-3369-2019-2-170-181

- Кроливецкая С.М. Перспективы развития экспортного потенциала высшего образования Российской Федерации// Управленческое консультирование. 2018. № 12. С. 73–78. DOI: https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-12-73-78

- Меликян А.В. Внутренние факторы результативности экспорта образования в российских вузах // Вопросы образования. 2018. № 3. С. 146–179. DOI: 10.17323/1814-9545-2018-3-146-179

- Меликян А.В. Статистический анализ динамики показателей деятельности российских вузов // Вопросы статистики. 2021. Т. 28, № 1. С. 38–49. DOI: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2021-28-1-38-49

- Пимонова С.А., Фомина Е.М. Международная студенческая мобильность как элемент интернационализации образования // Университетское управление: практика и анализ. 2019. № 23 (4). С. 91–103. DOI: 10.15826/umpa.2019.04.031

- Понявина М.Б., Селезнев П.С. Увеличение количества иностранных студентов в российских вузах как элемент государственной политики в сфере образования // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2020. № 10 (1). С. 104–108. DOI: 10.26794/2226-7867-2020-10-1-104-108

- Романовская О.Е., Ильина Д.М. Социокультурная адаптация иностранных студентов в российском вузе в контексте академической мобильности // Поволжский педагогический поиск (научный журнал). 2019. № 2 (29). С. 62–68. URL: http://journal-ppp.ulspu.ru/wp-content/uploads/2019/07/2_28_23.pdf (дата обращения: 07.09.2021).

- Рябинина А.М. Экспорт образовательных услуг на мировом рынке образования // Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). 2021. № 85. С. 236–261. DOI: 10.24412/2070-1381-2021-85-236-261. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-obrazovatelnyh-uslug-na-mirovom-rynke-obrazovaniya (дата обращения: 07.09.2021).

- Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Скоробогатов В.И., Безвербный В.А. Международная академическая мобильность в России. Тенденции, виды, государственное стимулирование // Экономика региона. 2019. Т. 15, вып. 2. С. 420–435. doi : 10.17059/2019-2-9

- Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Очирова Г.Н., Плетнева Ю.Э. Государственные стипендиальные и грантовые программы на обучение за рубежом как фактор развития человеческого капитала: российский и зарубежный опыт // LogosetPraxis. 2021. Т. 20, № 1. С. 65–77. DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2021.1.8

- Салин П.Б. Ключевые проблемы политической социализации обучающихся в РФ иностранных студентов // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2020. Т. 10, № 4 (46). С. 14–18. URL: https://doi.org/10.26794/2226-7867-2020-10-4-14-18

- Сероштан М.В., Кетова Н.П. Современные российские университеты: позиционирование, тренды развития, возможности наращивания конкурентных преимуществ // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 2. С. 27–40. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-2-27-40

- Суворова В.А., Бронников И.А. Международная образовательная миграция как «ресурс мягкой силы» в эпоху глобализации // Управление. 2019. № 7 (4). С. 131–139. DOI: 10.26425/2309-3633-2019-4-131-139

- Юревич М.А., Малахов В.А. Социологические исследования международной академической мобильности // Управление наукой: теория и практика. 2019. Т. 1, № 2. С. 103–117. DOI: 10.19181/smtp.2019.1.2.6

- De Martino M. Promotion of political values through international programs of academic mobility // RUDN Journal of Political Science. 2020. Is. 22 (2). P. 312–319. DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-2-312-319

- De Wit H. Internationalization in higher education: A critical review // SFU Educational Review. 2019. Is. 12 (3). P. 9–17. DOI: https://doi.org/10.21810/sfuer.v12i3.1036

- Gebregergis W.T., Mehari D.T., Gebretinsae D.Y., Tesfamariam A.H. The predicting effects of self-efficacy, self-esteem and prior travel experience on sociocultural adaptation among international students // Journal of International Student. 2020. No. 10 (2). P. 339–357. DOI: https://doi.org/10.32674/jis.v10i2.616

- Li J. Conceptualizing soft power of higher education, perspectives on rethinking and reforming education. Singapore: Springer, 2018. 251 p. URL: https://www.springer.com/gp/book/9789811306402 (дата обращения: 07.09.2021).

- Project Atlas infographics 2020 // The Power of International Education. URL: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data/Russia (дата обращения: 02.09.2021).