Теоретические основы применения экосистемного подхода к развитию социальных инноваций на региональном (локальном) уровне

Автор: Татьяна Сергеевна Соловьева

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: социальные инновации, выступая одним из значимых инструментов решения социально-экономических проблем, вносят вклад в обеспечение занятости и доступа населения к различным услугам, развитие сельских территорий, борьбу с изменением климата, снижение неравенства, активизацию партнерских отношений в интересах устойчивого развития. Поэтому как на наднациональном уровне, так и во многих странах мира поддержка социальных инноваций становится важным направлением государственной инновационной политики. В то же время, ввиду многоаспектности самой концепции и коллаборативного характера таких проектов, внимание все чаще акцентируется на необходимости применения экосистемного подхода в рамках реализации политики поддержки социальных инноваций. Цель: проанализировать и обобщить теоретические рамки использования экосистемного подхода в развитии социальных инноваций. Методы: системный и экосистемный подходы, общенаучные методы исследования. Результаты: рассмотрена эволюция развития основных типов экосистем в социально-экономических исследованиях. Показаны сходства и различия экосистем с рядом пространственных территориальных образований: промышленными районами, кластерами, сетями и инновационными системами. На основе изучения опыта развития экосистем социальных инноваций выделены их базовые компоненты, участники, условия создания. Предложено авторское определение социально-инновационной экосистемы и представлено ее схематическое наполнение. Обоснована значимость реализации данного подхода на региональном (локальном) уровне. Выводы: экосистемный подход является перспективным направлением развития социальных инноваций. Его применение в рамках государственной политики будет способствовать более эффективному продвижению социальных инноваций на региональном (локальном) уровне, а также достижению целей устойчивого развития.

Инновации, социальные инновации, государственная политика, экосистемный подход, поддержка социальных инноваций

Короткий адрес: https://sciup.org/147251774

IDR: 147251774 | УДК: 332.1:316.453 | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-3-421-446

Текст научной статьи Теоретические основы применения экосистемного подхода к развитию социальных инноваций на региональном (локальном) уровне

Эта работа © 2025 Соловьевой Т. С. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

This work © 2025 by Soloveva, T. S. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития многих стран мира, регионов, отраслей и организаций является инновационный вектор. При этом наряду с технологическими инновациями все чаще оказываются востребованы и другие виды нововведений. В частности, социальные инновации, которые в последние десятилетия находятся в фокусе внимания как в научных кругах, так и в управленческом сообществе. Генеральная Ассамблея ООН в 2023 году приняла резолюцию о политике поддержки социального предпринимательства, кооперативов и социальных инноваций в интересах устойчивого развития 1 , отметив, что доля социальной экономики в мировом валовом внутреннем продукте выросла примерно до 7 %. В международных рекомендациях в области сбора и анализа данных об инновациях (Руководство Осло 2018 года) понятие «технологические инновации» перестало употребляться в связи с расширением спектра рассматриваемых нововведений и необходимостью разработки принципов измерения инноваций во всех секторах экономики, в том числе в тех, которым не свойственна технологичность 2 .

Социальные инновации представляют собой новые решения (продукты, услуги, процессы и т. д.), способствующие удовлетворению тех или иных социальных потребностей (Battistella et al., 2021, p. 321; Martins et al., 2022, p. 2–3). Они должны обладать новизной для определенного контекста, быть реализованными на практике и эффективными в плане удовлетворения социальных потребностей и расширения прав и возможностей целевых групп пользователей3. Иногда социальные инновации рассматривают сквозь призму предпринимательского подхода, определяя социальное предпринимательство как форму реализации идей и моделей социальных инноваций (Sampaio and Sebastião, 2024, p. 2–4).

Социальные инновации постепенно становятся все более распространенным направлением в мировом политическом дискурсе и позиционируются как один из эффективных ответов на так называемые глобальные вызовы XXI века: изменение климата, старение населения, ограниченность ресурсов, социальное неравенство и др. (Benneworth et al., 2015, р. 4). Начиная с Лиссабонской стратегии 2000 года Евросоюз внедряет в принимаемые документы стратегического развития идеи социальных инноваций. С 2011 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разрабатывает политику поддержки социальных инноваций и социального предпринимательства 4 . Португалия стала одной из первых стран, принявшей закон о социальной экономике в 2013 году и приступившей к реализации соответствующей программы развития (Portugal Inovação Social) с использованием ресурсов структурных фондов Евросоюза в 2014 году 5 . Впоследствии социальные инновации были отнесены к ключевым направлениям политики в рамках стратегии «Европа-2020» 6 . Роль социальных инноваций какинструментарешениямногихсоциально-экономическихпроблемусилилась во время пандемии COVID-19 (Соловьева, 2021b). Сегодня наблюдается активное развитие инфраструктуры и инструментов поддержки (фонды, конкурсы, центры социальных инноваций, живые лаборатории, схемы финансирования, исследовательские программы и т. д.).

Так как многие проблемы невозможно решить усилиями только одного субъекта из-за ограниченности его возможностей и ресурсов, успешность социальных инноваций в значительной степени зависит от сотрудничества между заинтересованными в их развитии сторонами (Blanchet, 2024). Поэтому во многих работах подчеркивается коллаборативная природа социальных инноваций. В связи с этим представляется актуальным использование экосистемного подхода к развитию социальных инноваций, который подразумевает активное взаимодействие между акторами/субъектами системы.

Таким образом, целью настоящего исследования является анализ теоретических основ применения экосистемного подхода к развитию социальных инноваций на региональном (локальном) уровне. Для ее достижения необходимо рассмотреть теоретические основы эволюции концепта «экосистема» в социально-экономических науках; определить соответствующие понятия, а также сходства и различия экосистем с рядом пространственных территориальных образований; проанализировать возможности применения экосистемного подхода к развитию социальных инноваций; выделить основные структурные элементы экосистем социальных инноваций, акторов и условия их формирования; предложить авторское определение социальноинновационной экосистемы и ее схематическое представление.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование систем как экосистем приобрело актуальность неслучайно. Создание условий для формирования и распространения инноваций было и остается значимым фактором устойчивого развития региональных социально-экономических систем. Поэтому со второй половины XX века во многих развитых странах в целях поддержки эндогенного потенциала создания и развития инноваций началось формирование различных структур – как инфраструктурного типа (бизнес-инкубаторы, инвестиционные организации, венчурные фонды и др.), так и пространственно локализованных экономических систем (промышленные районы, национальные и региональные инновационные системы (НИС и РИС), кластеры, инновационные сети и окружение, обучающие регионы и др.). В последние годы в экономике и управлении заметно усилился интерес к таким структурам, как экосистемы. Г. Б. Клейнер отмечает, что это характеризует переход от механистического к органическому взгляду на экономику (Клейнер, 2019, с. 40). В связи с этим важным научным вопросом становится концептуализация понятия «экосистема», а также его использование в различных исследовательских дискурсах.

Термин «экосистема» был введен в науку английским экологом и геоботаником А. Тэнсли в 1935 году. В самом общем виде под экосистемами понимают открытые самоорганизующиеся системы взаимодействующих между собой организмов (биоценоз) на основе обмена потоками информации, энергии и вещества в определенной среде обитания – биотопе. Однако применение общих экологических принципов к человеческой деятельности было инициировано учеными Чикагского университета еще в 1920–30-х годах, когда Р. Пак и Э. Берджесс провели аналогии между человеческими и нечеловеческими сообществами, описав симбиотические и конкурентные отношения общества как органическую сеть. Эти исследования, продолжившиеся в 1950–60-е годы, привели к разработке модели POET (Population, Organization, Environment, and Technology), представившей человеческую экосистему как взаимодействие между населением, организациями, окружающей средой и технологиями.

Одним из первых концепцию экосистемы в экономике применил М. Ротшильд в своей работе 1990 года «Биономика: экономика как экосистема» (Rothschild, 1990). В ней автор сравнил глобальную экономику с экосистемой, где осуществляется взаимодействие различных субъектов. Годом ранее Н. Гал-лопулос и Р. Фрош ввели в научный обиход понятие промышленной экосистемы, целью которой является минимизация затрат энергии и исходных материалов для промышленных операций (Gallopoulos and Frosch, 1989).

В начале 1990-х гг. Дж. Мур предложил концепцию бизнес-экосистемы, в рамках которой он трактовал ее как сеть организаций и отдельных лиц, совместно развивающих свои возможности и роли, выравнивающих свои инве- стиции, создающих добавленную стоимость и (или) повышающих эффективность (Moore, 1996, p. 26). В середине 1990-х годов Х. Бахрами и С. Эвансом были заложены основы концепции предпринимательских экосистем (Bahrami and Evans, 1995), представляющих собой целостные системы таких элементов, как «лидерство, культура, рынки капитала, клиенты» (Isenberg, 2010, р. 43), в различных комбинациях и направленных на создание и развитие предприятий в определенном месте. При этом одни исследователи понятия «бизнес-экосистема» и «предпринимательская экосистема» отождествляют (Исаева и Воронов, 2023), а другие, напротив, их разделяют, относя к первым более крупные глобальные сети, не привязанные к территории (Chaudhary et al., 2023), а ко вторым – более локальные структуры (Pilinkienè and Maćiuli, 2014). С последней точкой зрения согласны и экономико-географы, отмечающие, что предпринимательские экосистемы лучше всего рассматривать на региональном (местном) уровне (Malecki, 2018, р. 7–9). В этом случае центральным элементом анализа становятся фирмы, предприниматели и их взаимодействие с бизнес-окружением.

В условиях глобализации появились термины «информационные экосистемы» и «цифровые экосистемы» (Heck еt al., 2020; Koenig, 2024; Абрамов и Андреев, 2023). Последний был сконструирован Ф. Нахирой в 2002 году на основе исходного понятия бизнес-экосистем Дж. Мура 7 . Цифровые экосистемы представляют собой «взаимодействующие организации, подключенные к цифровым сетям, имеющие модульное строение и не управляющиеся иерархически» (Valdez-De-Leon, 2019, р. 44). Зачастую такой вид экосистем называется платформенным, поскольку основой их функционирования выступает цифровая платформа, которая создается фирмой-лидером и регулирует взаимодействия с другими участниками экосистемы (Жданов, 2021, с. 29).

Происхождение термина «инновационные экосистемы» отсылает к концепции инновационных систем, что детерминирует «примат территориального подхода в инновационной сфере» (Земцов и Баринова, 2016, с. 66–68). При этом отмечается приоритетность регионального уровня исследований, что, с одной стороны, обусловлено соответствием инфраструктуры в рамках региона «специфике местного инновационного процесса» и более четко выраженным взаимодействием субъектов региональной экономики, а также их вкладом в инновационное развитие (Пилясов и Хомич, 2012, с. 32), а с другой стороны – генерацией и локализацией знаний, которые осуществляются также на региональном (и локальном) уровне. Само по себе понятие инновационной экосистемы проистекает из практики и партнерских отношений технологических фирм, занятых производством устройств клиентского пользования. В этой связи оно иногда отождествляется с понятием предпринимательской экосистемы. П. Климас и В. Шакон представляют инновационную экосистему как среду, в которой ее участники сотрудничают в рамках инновационных процессов, что приводит к совместному развитию и созданию новой ценности (Klimas and Czakon, 2022, р. 254).

|

3 ь и s и m К |

6 « « “ 1 1 ’Зя" S |

'3ii g к о о S U т щ u S 5 S н s Я О g И U н К ё д § Я О й и Я я |

Д И i я 8 О S 2 д н н §^§ | я Я Я Й я Я п я g и д оо си С о Е Си н |

ж Л Д 5 & « 2 s 5 ct д и о й нн 2 д S н н 3 5 и и н з CU ct зД ct и д о д д Си U со tc >> U |

|

св 3 4) св S « ю |

Я s । । 8 S й К и 8 Я S Е - - “ - _ У О Я ,2 й о 8 я у О о S я ср я ср О ср S ср я я я |

1 6 Д Я 8 8 ° 2 о я Е к я Я и н 2 о У Э н S Я я я о &S П ^ и |

й 2 я я я я в 5 § я Й я я g Я а 2 я и 0

g g ^ ^ ct « ^ 5 ct я 2 ct м и 2 ct Д нч ct и си >. д ю Я S S |

|

|

ев Я св S |

1 л О 5^ Н н Д а о О Ct § <х д И Н И О X Д й 2 и д д н □ К R Р 5 2 К s Й О о н си о д ct к U и >, и -^ Д Д |

S ю 2 о * 8 я я я § § * £ о Е Е Я § ср у q С « д д и |

S Е Я ° Й Й § ^ Д Н ct S ct ^Й^йЛиуиН ^Kcu^^^’Sctu сиядодяи^и |

|

|

5 s Н 4) Св н 5 § CU л & « к |

« § я « я К й ri К S « д 2 2 ® Д . s s й о g 5 2 § д s S и Р я Я И Я н: 2 ию |

1 Ct § е &ЯЙ Я § Е $ s я й Я Я я я Я й ^ а К я я |

3 S § Я В н £ Г? н g « е Я У о и и s to Я ^ 2 о ct д я S гс « 2 Си Д Д СП 2 Си Д ct со 2 Д Ю и НЭ-1 « я S S |

|

|

св 3 S © со И |

й * Я Й 6 ч О Й й g Я Я 8 Я я g „ S « О о “ я я я я и |

i । 6 ° Я Я & s S 'о § д О S О g ! й Е 8 £ 2 у я й S В ср я я с iPh |

Од Й н а ° 8 а я я я в „ о я я a s я а я н н s н д о у у н и р s S U я я Е и « " и Й о а Г я я я в в |

|

|

я св Я св Я я 4) Я н 5 я 3 § л л К |

о i н Д &• 5 Е 3 в «^“явря^ ия5®яя®5 ЕоЕ-яияуя «иЗНЯОРн й ° S ® У « 3 s СоЗюлсиЗи |

5 2 и у S w о я 2 я <и й Д д Л s S hl's ii И я |

2 о Й О >Я 6 « о ’Я S § Я В 2 и ct И Й » ч § 1 i S 3 Си Л я g Д и и н Си ° си Д S pq д д и к ^ и |

|

|

св s 4) Св С Св X |

о к си 0 s F я ^ Н 0 ’Я а я 3 0 в И Я |

о я о с S Си 1 * 0 в и я |

а Я о ~ И о ® 2 s я Д м Я Н S д s У о 2 я £ S |

|

В конце первого десятилетия XXI века появилось понятие экосистемы социальных предприятий как комбинации акторов и окружающей среды, в которой они взаимодействуют с целью развития социального предпринимательства (Bloom and Dees, 2008, p. 47–49). Данная концепция близка к идее социально-инновационных экосистем, поскольку социальное предпринимательство является одним из главных проводников социальных инноваций. За рубежом экосистемный подход применительно к социальным инновациям рассматривается исследователями при характеристике той благоприятной среды, которую необходимо сформировать для достижения ими своей цели – системных изменений (Hansson et al., 2014; Terstriep et al., 2020). По определению экспертов, экосистема социальных инноваций – это среда, в которой они появляются, реализуются и распространяются (Domanski et al., 2019, p. 463– 464). Более подробно характеристики основных типов экосистем в социальноэкономической науке представлены в таблице.

Рассмотренные типы экосистем имеют некоторые общие характеристики с различными пространственными территориальными образованиями: инновационными системами, сетями, кластерами. Так, в качестве общего элемента можно выделить акцент на внешнюю среду. Предприниматели как акторы тоже включаются в эти структуры, но не являются в них столь значимыми, как в экосистемах (Wurth et al., 2022, p. 732). В отличие от кластерной модели, где ведущая роль отводится внутреннему спросу, к примеру, в предпринимательских экосистемах важное значение имеет и внешний спрос на товары и услуги. Экосистемы, как и НИС и РИС, обладают системными свойствами, однако большее внимание в них уделяется не участникам и компонентам, а их взаимодействию в определенных условиях. Кооперация и конкуренция акторов, а также их взаимодействие в ходе согласования интересов, распределения ресурсов и создания ценностного предложения являются одной из отличительных черт экосистем (Третьякова и Фрейман, 2022, с. 7–8). В отношении инновационных процессов экосистемы рассматриваются как динамичная, способствующая созданию инноваций среда, возникающая в ходе сотрудничества между различными субъектами (Голова, 2021, с. 1351). В данном случае государство более занято стимулированием, а не непосредственной координацией деятельности предпринимателей, инноваторов, как, например, в НИС и РИС, то есть экосистема управляется снизу на основе рыночных механизмов саморазвития (Смородинская, 2015, с. 52). Большое внимание уделяется населению не только как потребителю тех или иных благ, но и как активному участнику процесса их создания. Сама экосистемная концепция может быть применена в различных контекстах – территориальном, отраслевом, а также в отношении отдельных видов деятельности (Раменская, 2020, с. 17). В то же время зачастую инновационные экосистемы, в отличие от других структур, не привязаны к конкретной отрасли и территории, а имеют более широкий охват. Если в кластере границы определяются географической близостью взаимодействующих акторов, в сетевой форме – многосторонними связями между участниками сети, то в экосистеме выявить четкие границы сложно, поскольку акторы и взаимосвязи, ее определяющие, многообразны. Однако в каждом регионе образуется своя локальная среда для развития различных типов инноваций, поэтому представляется целесообразным рассматривать инновационные экосистемы в рамках региона (конкретной территории). Это оправдано и с управленческой точки зрения, поскольку именно на региональном уровне возможна реализация эффективной социальной и инновационной политики в силу региональной укорененности данных процессов.

В целом понятие экосистемы в содержательном плане шире концептов «кластер» и «сеть», поскольку экосистема может включать в себя данные пространственные образования. Этот тезис подтверждается и в работах Г. Б. Клейнера, который в качестве типового внутреннего состава экосистемы предложил рассматривать комплекс организационной, инфраструктурной, бизнес-процессной и инновационной составляющих, которым соответствуют кластеры, платформы, сети и бизнес-инкубаторы (Клейнер, 2019, с. 41). Некоторые исследователи полагают, что инновационные экосистемы являются актуальной моделью более ранних концепций – НИС, РИС, кластеров и др. (Каленов, 2020, с. 127). Однако, по мнению Ч. Весснера, предыдущие концепции не предполагали динамики, в то время как постоянное развитие дает возможность сравнивать инновационную экосистему с ее биологическим аналогом (Wessner, 2004, р. 5). В рамках экосистемного подхода система предстает не как статичное образование, а как изменяющаяся в результате действия новых факторов и обстоятельств структура. В экосистемах партнерство между акторами ведет к совместной эволюции и созданию ценностей, которые ни один из партнеров не смог бы создать в одиночку. При этом для эффективного развития инновационной экосистемы важно наличие не только сотрудничества, но и инновационной стратегии, соответствующей инфраструктуры и человеческого капитала (Акбердина и Василенко, 2021, с. 467–468). Несмотря, однако, на активную разработку концепции экосистем в экономической науке, многие специалисты отмечают, что консенсус по поводу главных теоретических аспектов, лежащих в основе понимания их функционирования, не достигнут (Shipilov and Gawer, 2020; Thomas and Autio, 2020) и данная область исследований нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Таким образом, в экономической науке можно выделить три основных подхода к пониманию того, что есть экосистема:

– группа организаций (сообщество), которые взаимно влияют друг на друга с целью создания совместной ценности (к примеру, бизнес-экосистема). Акцент – на фирме и ее окружении;

– система взаимосвязанных технологий (платформенная экосистема). Акцент – на взаимодействии лидера платформы и его последователей;

– совокупность субъектов, взаимодействующих в определенной среде, способствующей реализации тех или иных проектов (например, инновационная экосистема). Акцент – на среде и взаимодействии акторов, а не на отдельной фирме. Данное направление представляется наиболее подходящим для реализации целей настоящего исследования, поскольку проекты социальных инноваций не всегда имеют технологическую составляющую и требуют создания благоприятных условий для их развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования в области региональных инновационных систем в рамках развития технологических инноваций как в России, так и за рубежом получили значительное распространение. В то же время в отношении социальных инноваций, особенно в контексте экосистемного подхода, подобные работы в отечественной науке практически не встречаются. И хотя есть отдельные примеры изучения данного феномена в рамках кластерного подхода (Черно-баева, 2020), однако широкого распространения они не получили. Изучением и построением кластеров социальных инноваций занимаются и за рубежом (Slitine et al., 2024). В данном случае исследователи адаптируют концепции социальных кластеров и рассматривают возможности их применения для развития социальных инноваций. Социально-инновационные экосистемы и такие структуры, как социальный/социально ориентированный кластер, имеют сходные цели функционирования. Как правило, социальные кластеры возникают на основе горизонтальных связей, характеризуются «многоядерностью» и тесно связаны с органами управления (Мельников, 2018, с. 66). Зачастую социальные кластеры являются узкоспециализированными (кластер здравоохранения, научно-образовательный, социально-культурный и др.) и ориентированы на развитие социальной сферы, тогда как экосистемы социальных инноваций охватывают более широкий спектр социальных проблем и сфер жизнедеятельности. Кроме того, «рамки экосистем, в отличие [от кластерного подхода Портера], включают более широкую среду, в которой работают организации. Они захватывают элементы экономического анализа Портера, добавляют другие потенциально важные действующие лица и включают в себя нерыночные силы» (Bloom and Dees, 2008, р. 48).

Среди ключевых компонентов социально-инновационных экосистем можно выделить следующие:

– субъекты, обеспечивающие предложение (структуры поддержки социальных инноваций, в том числе финансовые, научные и образовательные организации, социальные предприниматели и некоммерческий сектор); субъекты, обеспечивающие спрос на разработку социальных инноваций (органы власти, частный сектор, население); посредники («брокеры») (Hansson et al., 2014, р. 10);

– условия инновационной среды – к примеру, благоприятная нормативноправовая и экономическая среда, политика поддержки и адекватное управление, финансирование инновационной деятельности, инструменты продвижения и масштабирования (инкубаторы, форумы, бенчмаркинг и измерение воздействия) 8 ;

– «набор сложных и взаимозависимых отношений, которые лучше всего функционируют через эффективные сети и сообщества» (Pulford, 2011, p. 113).

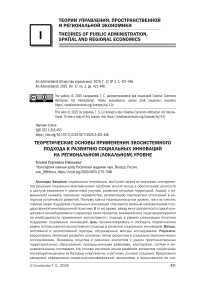

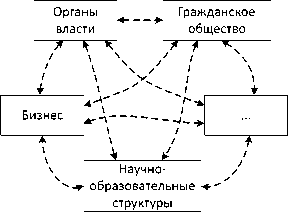

Социально-инновационные экосистемы включают в себя большое число акторов. Исследователи ОЭСР в качестве примера такой экосистемы предлагают следующую схему, в которой показаны многочисленные акторы, играю- щие роль инициаторов, финансовых посредников и тех, кто оказывает различную поддержку социальным инноваторам (рис. 1).

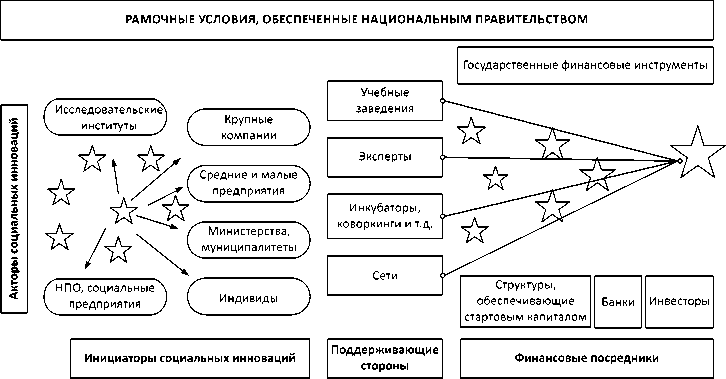

Исследователи Технического университета Дортмунда предложили использовать модель лука (onion model) в качестве модели социальноинновационной экосистемы, состоящей из четырех взаимосвязанных компонентов: акторов, структур, функций и норм (рис. 2). При этом подчеркивается, что преимущество данной модели состоит в том, что она помогает выявлять и анализировать движущие силы и барьеры как внутри каждого компонента, так и между ними. В отличие от подхода Й. Шумпетера, где центральной фигурой выступал предприниматель, авторы предлагают следовать подходу французского социолога Г. Тарда, где основное внимание уделялось изобретениям (инновациям).

В целях формирования лучшего представления о природе социальных инноваций, отмечают К. Калетка с соавторами, под экосистемой необходимо понимать всеобъемлющую организационную, институциональную и культурную среду, в которую встроены социальные инновации (Kaletka et al., 2017, р. 85). В этих условиях всем акторам присущи определенные роли, однако, выполняя возложенные на них функции, они не являются полностью независимыми, поскольку действуют в соответствии с ожиданиями. При этом подчеркивается важность формирования социальной инновационной культуры, которая предполагает:

– открытость региона (сообщества) для изменений, признания ценности новых решений и их практической реализации;

– систематическую поддержку регионом (сообществом) инноваций для преодоления социальных проблем (Domanski and Kaletka, 2018, р. 210).

Для разработки и реализации социальных инноваций необходима определенная среда, поддерживающая данный процесс и создающая условия для взаимного обучения. Если принять во внимание территориальную укорененность социальных инноваций, регион представляется «перспективным пространством для проектирования такой социальной инновационной экосистемы» (Terstriep, 2016, р. 54).

Участники европейского проекта SIMPACT на основании проведенных эмпирических исследований выделили четыре условия создания устойчивой социально-инновационной экосистемы (приведено в сокращенном варианте в редакции автора):

-

1) создание благоприятной и открытой для изменений среды, стимулирующей активизацию различных видов социальной инновационной деятельности;

-

2) наличие акторов, поддерживающих и инициирующих социальные инновации, а также способствующих обеспечению благоприятного баланса между экономическими и социальными целями;

-

3) наличие регионального управленческого потенциала, позволяющего использовать социальные инновации как инструмент для решения более широкого спектра проблем;

-

4) существование локальных/региональных центров (узлов) и связей за пределами региона, что ускоряет циркуляцию знаний и инноваций (Ter-striep, 2016, р. 56).

Рис. 1. Схематический пример социально-инновационной экосистемы / Fig. 1. A schematic example of a social innovation ecosystem

Источник: (Bulakovskiy et al., 2016, р. 16).

Рис. 2. Модель лука как модель экосистемы социальных инноваций /

Fig. 2. The onion model as a model for the social innovation ecosystem

Источник: (Kaletka et al., 2017, р. 86).

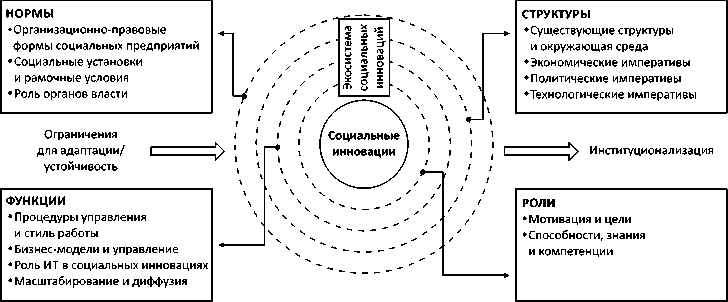

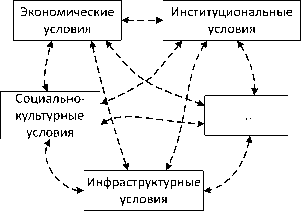

Наряду с этим отмечается, что социальные условия в регионе являются ключевым элементом региональной экосистемы социальных инноваций, поскольку социальные инноваторы ориентированы главным образом на решение проблем локально-регионального значения. При этом региональная экосистема социальных инноваций основывается на взаимодействии двух составляющих: проблем региона, стимулирующих появление социальных инноваций (в ви́дении авторов концепции – региональной уязвимости; внешний круг), и среды для их развития (в ви́дении авторов концепции – контекста социальной инновационной деятельности; внутренний круг (рис. 3)). В то же время специалистами подчеркивается, что современные научные представления о социально-инновационных экосистемах весьма скудны и требуется значительная работа над теоретическими и эмпирическими основами концепции (Howaldt et al., 2017, р. 106). Это подтверждается и тем, что в большинстве работ рассматриваются отдельные элементы данных экосистем (Audretsch et al., 2022, р. 225).

ГЛОБАЛЬНОЕ

СОЦИАЛЬНО- ПЛАТФОРМЫ

ИННОВАЦИОННОЕ И ФОРУМЫ

СООБЩЕСТВО ____________

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОЦИАЛЬНО

ИННОВАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО

Рис. 3. Ключевые элементы, условия функционирования и процессы в региональной социально-инновационной экосистеме / Fig. 3. Key elements, operating conditions and processes in the regional social innovation ecosystem

Источник: (Terstriep, 2016, р. 57).

В российской науке исследования развития социально-инновационных экосистем как таковых практически не проводились. Исключение составляют работы по изучению экосистем социального предпринимательства (Иванова и Бородкина, 2020). Одним из наиболее приближенных по сути является анализ качества соответствующей институциональной среды (УрФУ и Институт экономики УрО РАН) и институтов развития социальных инноваций, в резуль- тате которого был предложен механизм социально-инновационного развития (Попов и др., 2019). При этом ключевым выводом проведенной работы выступает необходимость налаживания эффективного диалога между государством, бизнесом и обществом, что соответствует логике экосистемного подхода.

Резюмируя, отметим, что большинство авторов в качестве основных компонентов экосистем социальных инноваций так или иначе отмечают наличие определенной среды, в которой развиваются социальные инновации, а также набора акторов, выполняющих те или иные функции на различных этапах развития проектов и участвующих в создании благоприятных условий для их реализации. Не всегда четко обозначаемым, но не менее важным является налаженное взаимодействие между заинтересованными сторонами – акторами. Среди акторов чаще всего фигурируют представители бизнеса, органов власти, некоммерческого сектора, социальные предприниматели, научно-образовательные структуры. К ключевым условиям, необходимым для формирования благоприятного климата в плане создания экосистем социальных инноваций, можно отнести институциональную среду (нормативно-правовая база, возможности статистического учета), экономическую (финансовая поддержка со стороны государства, бизнеса и иных акторов), инфраструктурную (специализированная и комплементарная инфраструктура развития социальных инноваций, доступность сети Интернет) и социально-культурную (социальная и инновационная активность населения, образовательный и научный потенциал).

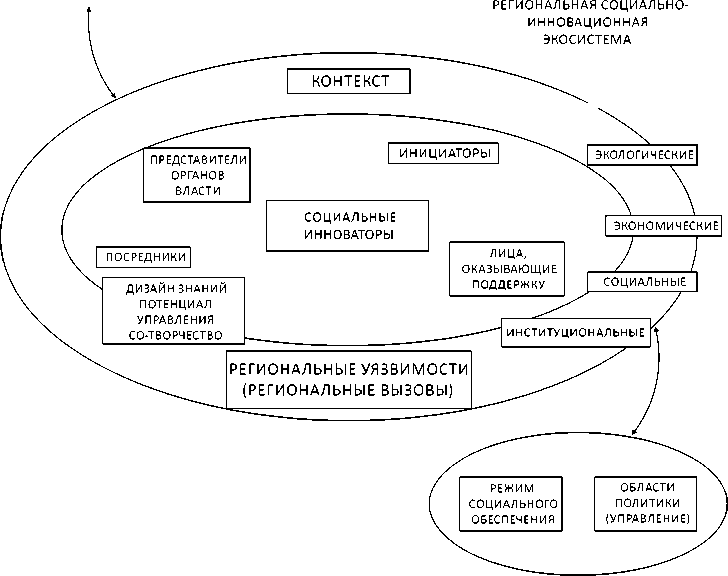

Таким образом, региональная (локальная) экосистема социальных инноваций представляет собой комплекс акторов (участников экосистемы) и инновационной среды, в которой они взаимодействуют на основе взаимовыгодного обмена разными видами ресурсов для достижения целей разработки и реализации социальных инноваций (рис. 4). При этом необходимо учитывать региональную (локальную) социально-экономическую ситуацию, проблемные аспекты которой являются источниками развития социальных инноваций.

Региональная социально-инновационная экосистема

Субъекты региональной экономики

Среда

Внешняя среда - социально-экономическая система - региона и других субъектов РФ

Рис. 4. Структура региональной экосистемы социальных инноваций / Fig. 4. The structure of the regional social innovation ecosystem

Источник: составлено автором.

На практике во многих странах мира в настоящее время происходит становление экосистем социальных инноваций. Где-то этот процесс протекает более успешно – например, в Германии и Канаде (Bauer et al., 2022; Lapointe and Nemtin, 2023), где уже создана развитая инфраструктура поддержки (фонды, лаборатории социальных инноваций, центры развития компетенций и т. д.), разработана соответствующая нормативно-правовая база и финансовые инструменты, проводятся исследования в данной области с активным включением академической науки в формирование экосистем. Под эгидой рамочных программ Евросоюза в европейских странах на протяжении более чем десяти лет осуществляются проекты, направленные на развитие экосистем социальных инноваций, а в последние годы все больше внимания уделяется вопросам их интеграции с экосистемами технологических инноваций 9 . В ряде регионов и государств – в Азии (Hazenberg and Perriman, 2020), странах Восточной Европы и Прибалтики (Kleina and Kalniņa, 2022), как и в России, развитие социально-инновационных экосистем находится на более ранних стадиях. В последнем случае это обусловлено неразвитостью законодательства, ограниченными возможностями использования финансовых инструментов, низкой инновационной и социальной активностью населения в целом (Соловьева, 2021a). Во многих, даже сравнительно успешно развивающихся в данном отношении странах отмечается фрагментированное взаимодействие между составляющими и акторами экосистем, что препятствует формированию полноценной экосистемной структуры (Hazenberg and Perriman, 2020). Это говорит о необходимости продолжения работы в направлении построения благоприятной среды для разработки и реализации социальных инноваций в рамках соответствующих региональных (локальных) экосистем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В науке и практике экосистемный подход часто применяется для управления развитием различных объектов во взаимосвязи с окружающей средой. Проведенный анализ эволюции различных типов экосистем в социальноэкономических науках, с одной стороны, свидетельствует о расширении спектра применения экосистемного подхода, с другой – позволяет выявить сходства и различия экосистем с рядом пространственных территориальных образований, а также выделить три ключевых подхода к трактовке данного концепта (как группы организаций, взаимно влияющих друг на друга с целью создания совместной ценности; как системы взаимосвязанных технологий; как комплекса субъектов, взаимодействующих в определенной среде, способствующей реализации различных проектов).

Исследование показало, что использование экосистемного подхода в контексте развития социальных инноваций представляется весьма перспективным направлением науки и практики управления. Необходимость исследования социально-инновационных экосистем заключается в аналитическом потенциале использования данной концепции, а именно для сравнения условий разработки и реализации социальных инноваций в разных территориальных контекстах (Terstriep, 2016, р. 55) и определения преимуществ и проблемных точек в процессе их воспроизводства в целях принятия эффективных управленческих решений.

Именно региональный контекст формирует условия, а также предпосылки для развития социальных инноваций (спрос) и содействует принятию различными акторами решений по разработке и внедрению ими подобных инициатив (предложение). Поэтому развитие социальных инноваций необходимо рассматривать в неразрывной связи с региональной (локальной) средой. Этому способствует использование концепта «социально-инновационная экосистема», который является новым для отечественной науки. В рамках статьи определены ключевые компоненты, участники и условия создания экосистемы социальных инноваций, а также предложено ее определение как структуры, включающей в себя субъектов региональной экономики (акторов инновационного процесса), а также среду, в которой они взаимодействуют в рамках процесса воспроизводства социальных инноваций.

Эффективность функционирования социально-инновационных экосистем, в свою очередь, во многом способствует повышению качества жизни населения и социально-экономическому развитию региона, в том числе в виде таких конкретных результатов, как производство товаров и услуг, обеспечение занятости населения и т. д., которые вносят вклад в валовой региональный продукт.

Несмотря, однако, на внимание к проблемам развития социальных инноваций как в России, так и за рубежом, в настоящее время концепция социальных инноваций продолжает свое формирование, а проблемы создания и развития соответствующих региональных экосистем в рамках социальноэкономических систем требуют дальнейшего изучения в отношении и теоретических аспектов, и методических подходов к исследованию. В качестве перспективного направления также можно отметить рассмотрение практических аспектов функционирования социально-инновационных экосистем в субъектах Российской Федерации с целью определения эффективных механизмов и инструментов поддержки социальных инноваций. Понимание особенностей и применение экосистемного подхода к развитию социальных инноваций в практике управления на региональном (локальном) уровне будет способствовать формированию благоприятной инновационной среды для их развития, расширению возможностей их распространения и масштабирования, а следовательно, решению многих проблем устойчивого развития территорий.