Теоретические подходы к сущности и классификации туристских рисков

Автор: Овчаров О.А.

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Экономика туризма

Статья в выпуске: 2 т.3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Анализируются сущность, специфические черты и фазы жизненного цикла туристского риска. На основе различных признаков дается классификация туристских рисков. Выделяется совокупность продуктовых рисков, связанная с типологией туристских услуг, принятой в рамках вспомогательного счета туризма. Предлагается матричный подход к классификации туристских рисков, дополненный процессным подходом, связывающим виды риска с этапами организации туристского продукта.

Туристский риск, мультипликативность, жизненный цикл, классификация, туристский продукт

Короткий адрес: https://sciup.org/140209869

IDR: 140209869 | УДК: 338.48+330.131.7

Текст научной статьи Теоретические подходы к сущности и классификации туристских рисков

В современных исследованиях и хозяйственной практике проблематика риска занимает одно из центральных мест. Несмотря на широкое распространение исследований риска и появление массива публикаций, которые определяют и корректируют дискурс риска в различных сферах экономики, в настоящее время практически отсутствуют подходы к анализу сущности, специфических черт и классификации туристских рисков 1 . Нет также научно обоснованной методологии управления туристскими рисками, которая бы структурировала различные методы и методики оценки и управления рисками в туристско-рекреационных системах. В данной статье предполагается рассмотреть специфику туристского риска как экономической категории, выделить ряд классификационных признаков и показать видовое разнообразие туристского риска.

ТУРИСТСКИЙ РИСК: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ Содержание туристских рисков охватывает всевозможные угрозы в отношении субъектов и объектов туристского рынка. Эти угрозы распространяются на инфраструктурные объекты, предприятия туристской индустрии и самих туристов и могут весьма существенно корректи- ровать уровень туристской активности. На количественном уровне туристский риск определяется как возможная величина материальных и финансовых потерь, возникающих на туристских предприятиях и в их взаимоотношениях с туристами. Впрочем, опасности и потери могут возникнуть только для самого туриста (изолированно от других субъектов туристского рынка) при его подготовке, совершении и завершении туристской поездки. В этом смысле угрозы проявляются как большая группа потребительских рисков, однако все они должны быть прямо или косвенно связаны с туризмом. Например, риск покупки некачественного товара становится туристским, если этот товар является одноцелевым туристским товаром и включается в туристское потребление.

Специфика туристских рисков проявляется в следующих характерных особенностях:

-

• туристские риски связаны с ущербом не только для туроператоров и турагентов как организаторов туризма, но и для других предприятий и самих туристов, а также растительного и животного мира, культурно-исторического наследия;

-

• экономический ущерб от неблагоприятных событий может проявиться в настоящем

или в будущем. Его следует учитывать при текущем и стратегическом планировании деятельности туристского предприятия, разработки концепций и программ развития туризма на федеральном и региональном уровнях;

-

• поскольку в некоторых случаях туристский риск включает в себя риск жизни и здоровью туриста, к его уровню на предприятиях рекреационной сферы должны предъявляться особенно жесткие требования;

-

• туристский риск образуют как финансовоэкономические, связанные с хозяйственной деятельностью предприятий, так и природные, не зависящие от человека и организаторов туризма источники опасности, которые вместе с тем могут находиться во взаимосвязи;

-

• оценка и управление туристскими рисками должны строиться на использовании специфических областей знаний, базироваться на междисциплинарном подходе к управлению экономикой туризма, а также на результатах исследований смежных наук (права, экологии, здравоохранения, информационных технологий и др.).

Главные специфические черты туристского риска с позиций туристско-рекреационного комплекса как экономической системы – его многоаспектность и мультипликативность – связаны с сопряженностью включаемых в туристскую индустрию отраслей, которые усиливают эффект от туризма благодаря действию механизма мультипликатора. Однако обратная сторона мультипликатора заключается в том, что каждая отрасль вносит свой добавочный вклад в совокупный уровень туристского риска. Например, транспортные предприятия инициируют риски аварийности туристских перевозок, средства размещения – сервисные риски обслуживания, предприятия индустрии развлечений – вероятность причинения вреда жизни и здоровью при эксплуатации технических устройств. На все предприятия туристско-рекреационного комплекса оказывают влияние риски, которые с некоторой долей условности можно определить как универсальные, т.е. действующие на любой хозяйствующий субъект вне зависимости от его отраслевой принадлежности и организационно-правовой формы. Речь идет о финансовых, инвестиционных, кадровых, инфляционных и других рисках.

В туристско-рекреационном комплексе происходит наложение рисков друг на друга, их временное и пространственное рассредо- точение. В результате совокупное влияние неблагоприятных факторов и процессов кристаллизуется в обобщенном понятии «туристский риск». Эффект пространственно-временного наложения туристских рисков определяется нами с помощью термина «мультипликатор туристского риска».

В экономике туризма модели мультипликатора разрабатываются применительно к различным показателям, т.е. выделяются различные типы мультипликаторов (сделок, дохода, занятости и др.). В любом случае они отражают объемы положительного влияния туристских расходов на определенные сферы экономики [4]. Результаты исследований отдельных туристских центров позволили установить значения, например, мультипликатора туристских доходов для Великобритании в размере 1,73, для Египта – 1,23, Кипра – 1,14 [8, с. 310].

Мультипликатор риска в нашем понимании будет определять не дополнительные выгоды, полученные в результате увеличения расходов туристов и деятельности туристских предприятий, а дополнительные угрозы, связанные с совокупным влиянием экономических, природных, социальных и иных факторов риска. Эффект мультипликатора туристских рисков можно объяснить кейнсианским подходом, согласно которому исходное изменение величины расходов порождает цепную реакцию, которая, хотя и затухает с каждым последующим циклом, приводит к многократному изменению доходов. Только в нашем случае цепная реакция распространяется на систему туристских рисков, которые принимают форму экономических и личностных угроз и которые проявляются во всех функциональных типах туристско-рекреационных систем.

С некоторой долей условности можно считать, что результат, полученный по различным моделям мультипликатора, будет отражать не только позитивный эффект увеличения доходов, но и негативный эффект наложения туристских рисков.

Фазы жизненного цикла туристского риска тесно связаны с этапами туристско-рекреационного освоения территорий и создания туристского продукта. Если отсутствуют туристские потребности, а природные геосистемы и культурно-исторические комплексы не являются рекреационными ресурсами, то, естественно, ни о каких туристских рисках речи быть не может. Однако в процессе туристско-

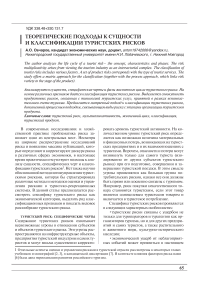

Рис. 1. Эволюция риска в туристско-рекреационных системах.

рекреационной деятельности сначала возникают, а затем многократно увеличиваются нагрузки на природу и туристскую индустрию, инициируя риски и вынуждая хозяйствующих субъектов и самих туристов искать эффективные меры противодействия. Эти меры приводят к частичной нейтрализации, ослаблению влияния рисков, а также перераспределению силы их влияния между различными типами туристско-рекреационных систем. Теоретически возможна полная нейтрализация источников опасности, однако практически происходит «перетекание» туристских рисков в новые формы. Поэтому цикл «возникновение– усиление –компенсация–перераспределение– трансформация» повторяется многократно.

Этапы жизненного цикла риска в туристско-рекреационных системах показаны на рис. 1. Эти системы рассматриваются в данном контексте как образования (на рис. 1 они обозначены а, б, в...), соответствующие определенным группам туристского риска. Если, например, применить функциональный признак типологии таких систем, то эволюция риска будет связана с динамикой и направленностью угроз развития лечебных, оздоровительных, культурно-познавательных, развлекательных и иных видов туристских систем.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что завершающая стадия связана не с полным затуханием риска, а с распределением риска между типами туристско-рекреационных систем. Прекращение влияния рисков возможно только в результате разрушения самого туристско-рекреационного комплекса; в противном же случае происходит пространственно-временная трансформация риска вследствие сочетания механизмов ком- пенсации или снижения риска с образованием новых источников и факторов риска.

Туристский риск обладает характеристиками, обусловленными неравномерным и дискретным характером всей туристско-рекреационной деятельности. В течение жизни человек использует для туризма и рекреации лишь отдельные периоды своего времени и выбирает определенные участки пространства. Разорванность и расчлененность туристско-рекреационных функций обусловлена главной специфичной чертой туристской услуги – несовпадением места и времени формирования потребности в туристской услуге и местом и временем отдыха.

Обозначения: а, б, в… – типы туристско-рекреационных систем; 1–возникновение предпосылок, увеличивающих вероятность возникновения риска; 2–рост силы воздействия факторов риска; 3–противодействия риску; 4–трансформация риска; 5–отсутствие риска; 6–низкий уровень риска; 7–средний уровень риска; 8–высокий уровень риска; 9– критический уровень риска.

Этапы эволюции: I – в туристско-рекреационных системах нивелированы риски функционирования или их влияние неощутимо из-за отсутствия предпосылок риска или наличия эффективной компенсационной политики риска; II – наиболее уязвимые туристско-рекреационные системы испытывают влияние факторов риска; III – все типы туристско-рекреационных систем испытывают неодинаковое влияние риска вследствие разнообразия угроз и характера риск-менеджмента; IV – система методов и процедур управления приводит к ослаблению и перераспределению силы влияния рисков внутри отдельных типов туристско-рекреационных систем; V – происходит «перетекание» силы влияния рисков за пределы туристско-рекреационной системы и «размывание» границ из-за отсутствия ярко выраженной локализованности риска.

Очевидно, что рекреационное пространство—время прерывается другими типами пространства—времени, связанными с профессиональной, образовательной и бытовой деятельностью человека. Поэтому собственно туристский риск, т.е. риск, влияющий непосредственно на туристов, локализован территориальными и хронологическими рамками: все угрозы концентрируются только в связи с предстоящими или совершающимися туристскими поездками и прекращаются после их завершения.

Риски туристско-рекреационных систем связаны и с ограниченностью и неравномерностью в распределении ресурсов. Современный туризм ориентирован (за редким исключением) на комфортный отдых в наиболее благоприятных условиях, как правило, в той или иной мере ограниченных во времени и пространстве. Туристские потребности и платежеспособный спрос очень часто входят в конфликт с существующей практикой организации отдыха. Наиболее яркий пример – это сезонные пики туристских потоков, создающие предпосылки для возникновения ситуации риска. В «горячий» сезон возрастает нагрузка на транспорт, объекты инфраструктуры, обслуживающий персонал. Резко возрастает вероятность сбоев в работе инженерно-технических систем (коммуникаций, лечебно-оздоровительного оборудования, аттрактивных комплексов и т.д.) и нарушений финансово-хозяйственных связей организаторов туризма. Становится реальностью цепь неблагоприятных событий, когда в результате срыва в одной составляющей туристской системы происходит серия проблем в сопряженных с ней элементах. Многие связи под воздействием неблагоприятных и случайных факторов и в условиях повышенных нагрузок могут быть нарушены, тем самым, создавая предпосылки для ситуации риска.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРИСТСКИХ РИСКОВ

В качестве рабочего подхода к классификации нами предлагается деление всей совокупности туристских рисков на две группы: 1) риски, которым подвержены туристы при планировании и осуществлении тура (собственно туристские риски); 2) риски деятельности туристских предприятий при формировании, продвижении и реализации тура и оказании туристско-рекреационных услуг (экономические или хозяйственные риски). Первая группа представляет собой неблагоприятные события, связанные либо с материально-финансовыми потерями (утрата и порча имущества, финансовые убытки, кражи, штрафы), либо с угрозами жизни и здоровью туриста. Вторая группа рисков обусловлена характером деятельности предприятий туристско-рекреационного комплекса и представляется нам более интересной для анализа вследствие сложности его финансово-хозяйственных связей. Эту группу можно определить как экономические туристские риски.

Собственно туристские риски могут быть связаны с деятельностью туристских предприятий как напрямую, так и опосредованно. Они имеют временное и территориальное рассредоточение. В первом случае туристские риски разделяются на всевозможные угрозы и опасности, которые возникают при подготовке, совершении и завершении поездки. Во втором случае риски возникают в месте обычной среды посетителя или в стране (регионе) временного пребывания.

Экономические туристские риски охватывают все стороны экономической и коммерческой деятельности туристских предприятий и проявляются в ходе основных производственно-технологических процессов предприятий туристско-рекреационного комплекса, в финансово-инвестиционной и управленческой деятельности, при взаимодействиях с туристами и экономическими контрагентами.

Структуризация экономических туристских рисков требует введения определенных группировочных признаков. В теории риска сформулированы десятки таких признаков, по которым сделаны классификации рисков в разных системах и которые, на наш взгляд, в целом применимы и в туристском секторе. В табл. 1 на с. 69 представлена выборка наиболее характерных признаков с указанием соответствующих видов рисков. Данная классификация рисков во многом условна и не охватывает полный видовой перечень всевозможных угроз предприятий туристско-рекреационного комплекса. Это связано с многообразием и субъективизмом формулировок группировочных признаков. Теоретически классифицировать туристские риски можно по любым, даже «экзотическим» критериям. Например, введение

Таблица 1

Классификация экономических туристских рисков

|

Признак |

Виды рисков предприятий туристско-рекреационного комплекса |

|

Источник возникновения |

Внешние, внутренние |

|

Сфера хозяйственной деятельности |

Производственные, транспортные, инвестиционные, валютные, кредитные, торговые (коммерческие), организационные, имущественные |

|

Субъект хозяйственной деятельности |

Риски производителя туристского продукта, риск покупателя, риск продавца (посредника), риск инвестора, риск собственника |

|

Характер возможных потерь |

Материальные, финансовые, трудовые (кадровые), информационные, временные, специфические |

|

Величина (объем) риска |

Катастрофические (критические), высокие (значительные), средние, низкие (незначительные) |

|

Характер влияния денежных процессов |

Инфляционные, дефляционные, валютные, спекулятивные, процентные |

|

Возможность страхования (управления) |

Страхуемые (управляемые), нестрахуемые (неуправляемые) |

|

Длительность влияния |

Постоянные, временные |

признака «туристский сезон» позволяет выделить риски летнего и зимнего отдыха, что не имеет ни теоретической, ни практической ценности. Получение различных видов и групп туристских рисков имеет смысл только при условии разработки для дезагрегированной совокупности рисков эффективных методов и методик управления.

Идентификация рисков может осуществляться по видам туристско-рекреационной деятельности, разделенной по отраслевому признаку: риски транспортных организаций, риски предприятий общественного питания, риски деятельности гостиниц и пансионатов и т.д. Внутри каждой группы градация рисков осуществляется по любому из приведенных в таблице признаков. Так, имущественные риски, понимаемые как вероятные потери имущества по причинам кражи, халатности, перенапряжения технических и технологических систем [1, с. 25] несут в разных масштабах и с разными последствиями и туристские фирмы, и средства размещения, и предприятия общепита. Таким образом, число рисков предприятий туристско-рекреационного комплекса увеличивается пропорционально включению той или иной отрасли в туристскую сферу.

Применение классификационных признаков в риск-менеджменте может осуществляться на основе иерархического принципа, т.е. выделения нескольких группировочных уровней, по которым проводится градация рисков. В соответствии с таким подходом наиболее общий критерий «сфера формирования и проявления рисков» конкретизируется в туризме на следующих уровнях:

•области концентрации условий туристских рисков (базовый уровень). Из теории риска известно, что базовый уровень образуют 4 вида рисков: природный, антропогенный, техногенный и хозяйственный риски [5, с. 21]. Подобное деление весьма условно вследствие взаимосвязанности, взаимообусловленности и дополняемости рисков разных групп. В туризме очень значительна корреляция, например, хозяйственных и природных рисков. Уязвимость инфраструктурных туристских объектов и хозяйственных процессов перед негативным воздействием рисков связана не только с просчетами в экономической стратегии и тактики туристских предприятий, но и c объективной неустранимостью природных опасностей. С другой стороны, развитие рекреационных зон, освоение человеком природных комплексов усиливает экологические угрозы, инициирует антропогенные риски;

•области возникновения базовых рисков. По этому признаку можно выделить среди природных рисков такие, как атмосферные риски (ураганы, смерчи, ливни), риски водной стихии (штормы, цунами), почвы (землетрясения), ландшафта (лавины, оползни), флоры и фауны. Эти риски являются существенной угрозой развития туристской инфраструктуры, рекреационных ресурсов и осуществления туристских поездок. К хозяйственным (эконо- мическим) рискам относят риски деятельности туристских предприятий, инфляционные, инфраструктурные, потребительские, рыночные и многие другие риски. Каждый из них, в свою очередь, может быть разделен на подтипы, отражающие спецификацию того или иного вида риска. Однако все они связаны с нарушением организационно-экономического механизма функционирования туристской индустрии и проявляются в сфере производства, продвижения и потребления туристских услуг;

•области распространения базовых рисков. В данном случае речь идет не столько о сущности, сколько об интенсивности протекания рисковых событий и, в конечном счете, о последствиях для рекреационно-туристских систем. При этом необходимо учитывать, что сферы формирования и реализации рисков могут совпадать или образовывать косвенные взаимосвязи. Так, последствия природных рисков приводят к истощению или загрязнению земельных и водных ресурсов, используемых в лечебных и профилактических целях в санаторно-курортном комплексе. Но эти последствия сами можно трактовать как риски истощения и загрязнения, поскольку процессы, инициированные рисками, имеют вероятностную природу. В соответствии с этой логикой инфляционные риски трансформируются в риски снижения покупательной способности денег, потребительские риски в риск покупки некачественного туристского продукта и т.д.

Свойственные туристской индустрии риски идентифицируются по такому специфическому классификационному признаку, как тип туристского продукта. На наш взгляд, это ключевой признак типизации туристского риска, который абсолютно не учитывается в научных исследованиях. Согласно методологии вспомогательного счета туризма все множество туристских товаров и услуг объединяется в две группы: типичные и смежные туристские продукты [9, с. 39]. Первая группа включает продукты, которые в отсутствие туристов могут прекратить свое существование в значимых объемах или уровень потребления которых будет значительно ниже. Другими словами, типичные туристские продукты – это наиболее характерная для туризма совокупность товаров и услуг (прежде всего, услуг), без которых невозможна или существенно ограничена реализация рекреационно-туристских потребностей. Многочисленные угрозы, распространяющиеся на процессы создания и потребления типич- ной туристской продукции, могут быть определены как продуктовые риски.

Содержание конкретного вида риска связано не просто с неблагоприятным событием. В соответствии с теоретико-методологическими основами теории рисков продуктовый туристский риск – это внезапное изменение параметров туристской услуги, случайные отклонения от устойчивых и типичных характеристик. Так, констатация факта низкого уровня сервиса для отдельной гостиницы означает проблемы внутреннего менеджмента, а в масштабах страны указывает на отсутствие развитой системы обслуживания, сдерживающей развитие въездного и внутреннего туризма. Но эта проблема не может считаться фактором риска, поскольку она возникла не случайно, а является следствием того, что в течение длительного времени в системе управления гостиничными и оздоровительными учреждениями проблемам сервиса не уделялось должного внимания. Т.е. речь идет не о рисках, а об отсутствии как таковых маркетинговых стратегий ориентации на клиента, максимально полного и качественного удовлетворения его потребностей в гостиничнорекреационных услугах. Вместе с тем сервисный риск может возникнуть, например, при обслуживании номеров, когда происходит внезапное несоблюдение графика и порядка уборки, немотивированное невыполнение услуг, предусмотренных внутренним распорядком гостиницы или заявками клиентов.

Спецификация продуктовых рисков значительно расширяется, если учитывать виды деятельности, в результате которых создаются смежные (связанные) товары и услуги. Они не являются типичными туристскими продуктами либо по своей природе, либо потому что включаются в более общие категории продуктов. В отсутствии туристов смежные продукты не прекращают свое существование, а потребляются вне туристской сферы экономики. Однако они в незначительной и трудно идентифицируемой части включаются в туристское потребление. В качестве примера можно привести такие услуги, как «Услуги по аренде воздушных судов с оператором», «Массажные услуги», «Услуги розничной торговли сувенирами, оказываемые специализированными магазинами».

Рекомендованный Всемирной туристской организацией перечень смежных продуктов чуть меньше количества типичных продуктов. Обе группы определяются как специфическая туристская продукция, насчитывающая более

|

Матр ица продуктовых туристских рисков Таблица 2 |

||||||

|

Продукты |

Отрасли |

|||||

|

Типичные |

Смежные |

|||||

|

Отрасль 1 |

... |

Отрасль k |

Отрасль 1 |

... |

Отрасль s |

|

|

Типичные |

||||||

|

Продукт 1 |

R11 тт |

... |

R1k тт |

R11 тc |

... |

R1s тc |

|

Продукт 2 |

R21 тт |

... |

R2k тт |

R21 тc |

... |

R2s тc |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

Продукт m |

Rm1 тт |

... |

Rmk тт |

Rm1 тc |

... |

R ms тc |

|

Смежные |

||||||

|

Продукт 1 |

R11 cт |

... |

R1k cт |

R11 cc |

... |

R1s cc |

|

Продукт 2 |

R21 cт |

... |

R2k cт |

R21 cc |

... |

R2s cc |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

Продукт n |

Rn1 cт |

... |

Rnk cт |

Rn1 cc |

... |

R ns cc |

170 наименований, из которых 96 позиций занимают типичные услуги [9, с. 87—115]. Каждая услуга на всех стадиях своего жизненного цикла может испытывать воздействия разнообразных угроз. Другими словами, конкретной услуге соответствуют риски, принимающие различные пространственно-временные формы. Так, специфическому туристскому продукту «Услуги по аренде пассажирских судов каботажного и трансокеанского плавания с экипажем» соответствуют следующие риски:

-

• непредставления в аренду пассажирского судна (риск замены или отказа от предоставления услуги);

-

• эксплуатации пассажирского судна (поломки, аварии, сбои в работе оборудования);

-

• некачественного сервиса во время плавания;

-

• изменения первоначально оговоренной стоимости фрахта и т.д.

Таким образом, на всю совокупность туристской продукции накладываются риски, образующие целый массив неблагоприятных процессов и явлений в типичных и смежных видах туристской деятельности. Поэтому всю совокупность угроз можно изобразить, на наш взгляд, в виде матрицы риска (табл. 2). Определенной отрасли ставится в соответствие конкретный вид туристской услуги и идентифицируется соответствующий туристский риск.

о

Например, л 1 — это риск типичного продукта 1, создаваемого типичной отраслью 1.

При этом следует учитывать абстрактность данной группировки в том смысле, что она определяет потенциально возможные, но не всегда реально существующие риски. Кроме того, не любой продукт может создаваться отдельно взятой отраслью, поскольку туристско-рекреационная деятельность опосредуется в связке «типичный продукт – типичная отрасль» или «смежный продукт – смежная отрасль». Поэтому основные риски концентрируются в первом и четвертом квадранте матрицы.

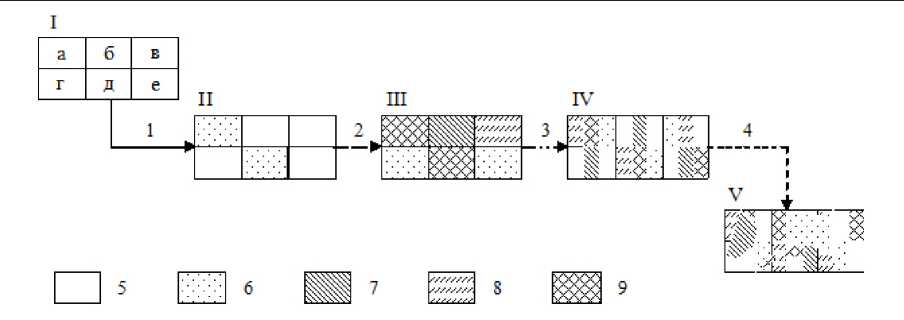

Развитием продуктового подхода к классификации туристских рисков может служить процессный подход, связанный с идентификацией этапов организации туристского продукта. Логично было бы связать классификацию рисков с последовательностью этих этапов (рис. 2). На каждом этапе наблюдается доминирующее влияние определенной группы рисков. Так, на этапе формирования услуги преобладают инфраструктурные риски туристской индустрии, вызванные срывами в деятельности различных хозяйствующих субъектов – поставщиков туристских услуг. Особенностью таких рисков является их недетерминированность процессами на туристском рынке, т.е. они могут возникать и распространяться вне непо-

Рис 2. Система рисков по этапам организации туристского продукта

средственной связи с туристскими объектами и потребителями. Например, транспортные риски становятся элементами туристского риска при условии, что транспортная компания вовлечена как экономическая единица в туристскую индустрию.

На этапе продвижения и реализации туристского продукта на передний план выходят организационные риски, связанные с непредвиденными нарушениями договорных отношений. Поскольку центральное место здесь занимают организаторы туризма (операторы и агенты), то вся совокупность угроз их деятельности во взаимоотношениях с поставщиками услуг и самими туристами, а также сбои во внутриорганизационном менеджменте могут быть идентифицированы как риски данной группы. Некоторым видоизменением признака «этап организации туристского продукта» может считаться «этап управляемых процес-Литература сов», дающий классификацию безотносительно конкретного продуктового ряда. В этом случае выделяются риски подготовительных этапов создания туристского продукта, риски начальных этапов, риски запуска процесса формирования туристского продукта, а также риски осуществления и завершения этого процесса, риски результата. По критерию «проявление во времени» можно предложить схожую и довольно условную линейку рисков: потенциальные, формируемые, текущие, затухающие и конечные туристские риски.

Таким образом, классификация туристских рисков объединяет их различные группы, полученные по разным признакам и с разной степенью детализации. В предложенных классификационных группах находит отражение мультипликативный эффект риска, связанный с наложением различных видов туристских угроз друг на друга.

-

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. 192 с.

-

2. Биржаков М.Б. Экономическая безопасность туристской отрасли. СПб.: Изд. дом Герда, 2007. 464 с.

-

3. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. Серия «Учебники, учебные пособия». Р/нД: Феникс, 2003. 384 с.

-

4. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и статистика, 2003. 304 с.

-

5. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002. 192 с.

-

6. Овчаров А. Туристический комплекс в России: тенденции и риски // Вопросы экономики. 2008. № 1. С. 108119.

-

7. Ситникова А.А . Управление хозяйственными рисками в организациях гостинично-туристского комплекса: дис....канд. экон. наук. М., 2005. 219 с.

-

8. Темный Ю.В., Темная Л.Р. Экономика туризма. М.: Советский спорт, 2003. 416 с.

-

9. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework // Commission of the European Communities, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations and Word Tourism Organization. Luxembourg, Madrid, New York, Paris, 2001.

Харитонова Т.В., Вавилкина Н.А. Организационно-экономические подходы к совершенствованию механизма финансирования отраслей социальной сферы в регионе: Монография. ФГОУВПО «РГУТиС». М, 2009 160 с.

В монографии исследуются современные механизмы финансирования отраслей социальной сферы сметное финансирование, нормативное финансирование и т.д., рассматривается переход к механизму финансирования на основе системы государственных минимальных социальных стандартов. На примере Московской области разработаны перечни объектов и показателей государственных минимальных социальных стандартов в здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите населения. Предложены методические подходы к расчету социальных (натуральных) и финансовых показателей государственных минимальных социальных стандартов региона. Издание представляет интерес для ученых, специалистов органов государственного управления субъектов РФ, руководителей организаций, а также преподавателей, докторантов, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется вопросами финансирования отраслей социальной сферы.

Список литературы Теоретические подходы к сущности и классификации туристских рисков

- Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996.192 с.

- Биржаков М.Б. Экономическая безопасность туристской отрасли. СПб.: Изд. дом Герда, 2007. 464 с.

- Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. Серия «Учебники, учебные пособия». Р/нД: Феникс, 2003. 384 с.

- Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и статистика, 2003. 304 с.

- Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002. 192 с.

- Овчаров А. Туристический комплекс в России: тенденции и риски//Вопросы экономики. 2008. № 1. С. 108-119.

- Ситникова А.А. Управление хозяйственными рисками в организациях гостинично-туристского комплекса: дис.... канд. экон. наук. М., 2005. 219 с.

- Темный Ю.В., Темная Л.Р. Экономика туризма. М.: Советский спорт, 2003. 416 с.

- Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework//Commission of the European Communities, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations and Word Tourism Organization. Luxembourg, Madrid, New York, Paris, 2001.