Теоретические посылки и инструменты регулирования интеграционных процессов корпораций в регионе

Автор: Бурылова Л.Г., Тютык О.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Сформулирован подход, который в отличие от уже существующих, предусматривающих незыблемость принципа невмешательства государства в деятельность хозяйствующих субъектов в конкурентно-рыночной среде, определяет необходимость и особенности регулирования органами власти региона территориальных интеграционных процессов корпораций. Содержательно регулирование процессов интеграции в регионе выступает в виде системы решений, предусматривающей в своем единстве формирование законодательных инициатив, институциональных соглашений и дифференцированной институциональной среды, направленных на эффективное развитие корпораций в интересах региона.

Институциональные отношения, интеграционные процессы, корпорации, региональные органы власти, система контроля, теория контрактов, трансформационная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/147201167

IDR: 147201167 | УДК: 332.135

Текст научной статьи Теоретические посылки и инструменты регулирования интеграционных процессов корпораций в регионе

В условиях трансформационного этапа развития экономики России достижение интенсивного инновационного экономического роста невозможно без разумного государственного участия в структурной перестройке экономики и формировании институциональной среды.

Процесс институализации не происходит стихийно, автоматически и одномоментно. В ходе институализации возникает общественная форма ценностей, представляющая собой институциональную систему как определенный набор взаимосвязанных формальных правил и неформальных ограничений, которые создают структуру стимулов для экономических агентов, максимизирующих свои целевые функции.

Сформировать собственность означает создать систему норм и правил, мотивирующих всех членов организации к определенному отношению по поводу всего набора предполагаемых к присвоению ценностей. Если данные ценности расширенно воспроизводятся, то можно констатировать, что сформирована высокоэффективная собственность, и наоборот.

Сформировать собственность означает прийти к некоторой институциональной стабильности, или к некоторому равновесию, при котором все структурные уровни контрактных отношений экономических агентов оптимизированы так, что никто из участников не считает целесообразным расходовать силы и средства на реструктуризацию достигнутых договоренностей и утвердившихся правил.

Институциональное равновесие должно отвечать Парето-эффективности с точки зрения аллокации ресурсов. В современных концепциях, исследующих права собственности, именно проблема хозяйственной эффективности становится ключевой, поэтому целесообразно в качестве ключевого параметра рассмотреть институт эффективного собственника.

Реально действующие институты содержат в себе характеристики современного состояния, а также потенциал развития не только собственности, но и общества в целом. При этом доминирующие внутренние институты, с одной стороны, создают определяющую модель развития, с другой -оберегают институциональную систему от воздействия негативных внутренних и внешних факторов, действующих в форме переговорной силы ряда участников экономических отношений.

Любая собственность должна обеспечиваться защитой и быть понятной

участникам отношений присвоения. В конечном счете, важны институты не сами по себе, а их стабилизирующий потенциал и синергия для экономики в целом. Принципиально то, как этим обеспечивается новое качество экономического роста.

Институционализм, обосновывая необходимость установления прав собственности, объясняет, почему индивидам выгодно соблюдать их, т. е. опираться в своем поведении на нормы легализма, отражающие уважение к законам и готовность добровольно подчиняться им. Во-первых, права собственности являются одним из институтов, снижающих неопределенность во взаимодействиях индивидов; во-вторых, оптимизируется использование ограниченных ресурсов [2, с. 105].

Установление прав собственности происходит на основании одной из существующих правовых традиций, каждая из которых характеризуется особым взглядом на право собственности и на процедуру его установления (специалисты насчитывают до десяти правовых традиций: романо-германскую, общую, мусульманскую, китайскую, африканскую и проч.). Однако с точки зрения рыночных принципов взаимодействия между экономическими агентами особый интерес представляют две правовые традиции – гражданское, или романо-германское, право (civil law) и общее право (common law) [2, с. 108]. Именно эти правовые традиции лежали у истоков формирования рынка в западных странах: романо-германское право – в странах континентальной Европы, общее право – в Великобритании, ее колониях и США. Различия между двумя традициями существенны, касаются многих аспектов, в том числе институционального базиса трансформации отношений собственности. В дальнейшем обе традиции повлияли на формирование института собственности и механизма интеграционных процессов в России.

Обратимся к трактовке права собственности.

Общее право исходит из концепции собственности как сложного пучка правомочий, причем правомочия на один и тот же ресурс могут принадлежать разным людям (не ресурс сам по себе является собственностью, а «пучок или доля прав по использованию ресурса – вот что составляет собственность»). Установление права собственности предполагает закрепление за каждым правомочием четко определенного собственника, а не определение единого и абсолютного собственника ресурса. Традиционно рассматривается пучок прав, состав которого приведен, в частности, в работе английского юриста А. Оноре [7, с. 112–128].

Заметим, что не всех обладателей указанных правомочий можно назвать собственниками. Скорее собственником является тот, кому принадлежит комбинация, включающая одно или несколько основных правомочий.

В романо-германской традиции, начиная с Кодекса Наполеона (1804), который лег в основу гражданских кодексов Франции, Бельгии, Голландии, Италии, Испании, Португалии, ряда Балканских стран, право собственности рассматривается как единое, неограниченное и неделимое. Это предполагает, что собственником какого-либо ресурса может быть лишь один человек. Он наделяется тремя основными правомочиями – правом владения (abusus), правом пользования (usus fructus) и правом распоряжения (usus) [2, с. 109].

Возможная трудность интерпретации этих двух систем заключается в том, что содержание правомочий в гражданском и общем праве различно. Подход общего права к спецификации прав собственности более гибок и пластичен, что делает его особенно эффективным при заключении сложных сделок на рынке, осуществлении любых нестандартных взаимодействий между субъектами по поводу использования ресурсов. Таковы формы трастового управления собственностью, лизинга, франчайзинга и т. д., когда ни один из участников отношений не обладает всей совокупностью правомочий собственника, но каждый из них сохраняет у себя какую-либо часть. В гражданском праве такие операции не влекут частичного перехода права собственности.

Гражданский кодекс РФ определяет содержание права собственности категориями владения, пользования и распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК РФ). Гражданское законодательство ограничивается перечислением принадлежащих собственнику правомочий, не определяя содержание ни одного из них [1].

Специфический признак, присущий этим правомочиям, состоит в том, что собственник осуществляет их по своему усмотрению. Применительно к праву собственности это означает, что власть собственника опирается непосредственно на закон и существует независимо от всех других лиц в отношении объекта собственности.

Экономическая теория прав собственности позволяет выделить лишь некоторые фундаментальные (базовые) отношения присвоения. Между тем роль тех или иных хозяйственных институтов в огромной степени зависит от распространенных в данном обществе традиций и неформальных норм поведения. Джон Стюарт Милль отмечал, что распределение продукта, равно как и систему экономических отношений, проявляющуюся в формах и методах распределения, можно считать результатом действия двух групп факторов – конкуренции и традиции («обычая»), причем экономисты обычно склонны уделять внимание лишь первой группе факторов [3, с. 16].

Описанный выше анализ прав собственности органичен для экономики, в которой существуют не только хорошо отлаженная структура контрактных соглашений, оформляющих результаты рыночных сделок, но и воспитанная многими десятилетиями, если не столетиями, «культура контракта». Эффективное функционирование механизмов инфорсмента контрактных прав и прав собственности предполагает, что участники хозяйственного процесса уверены в надежности и устойчивости этих прав.

Согласно институциональной теории, право собственности – это система норм и правил, мотивирующая всех членов общества к определенному отношению по поводу всего набора предполагаемых к присвоению ценностей.

Права собственности возникают в силу наличия у собственника контроля на объект собственности. Система контроля – это совокупность норм и правил, определяющих возможность принимать управленческие решения и регулировать их исполнение для обеспечения достижения целей.

Согласно контрактной теории ни одна институциональная система не может предусмотреть исчерпывающую совокупность прав и обязанностей, возникающих в ходе хозяйственной деятельности. Следовательно, право контроля может быть разделено на «закрепленное» и «остаточное». «Закрепленное» право контроля определяется действующими институтами (законами), «остаточное» возникает в части, ими не регламентированной.

Наиболее полно указанный подход представлен в работах С. Гроссмана – О. Харта и О. Харта – Дж. Мура (Grossman – Hart; Hart – Moore). Авторы связывают определение прав собственности прежде всего с неполнотой содержания хозяйственных контрактов. В ситуациях, когда контракт не содержит прямых указаний на права и обязательства сторон, нерегламентируемые условия использования факторов производства определяются их владельцами.

В данной концепции право собственности обнаруживается, прежде всего, как право владельца в соответствующей ситуации распоряжаться в силу наличия права контроля принадлежащими ему активами. Чем более полон представленный в контрактах, нормативах, законах, институтах перебор возможных ситуаций (и соответственно прав и обязанностей каждой стороны), тем меньшую роль играют «остаточные» по отношению к «закрепленным» права, служащие индикатором выявляющихся отношений собственности.

В теоретических моделях Гроссмана – Харта – Мура [5,6] предпосылка о том, что по существу конечные права контроля никогда не могут быть зафиксированы в рамках института и не могут превратиться в обычные «контрактные» права, приводит к тому, что при заданной структуре собственности оптимальное равновесие не может быть достигнуто в результате свободной игры конкурентных сил на рынке. Ограничения, в рамках которых можно рассчитывать на действие рыночных сил, описывает теорема Коуза: «Если права собственности четко специфицированы и транзакционные издержки равны нулю, то структура производства будет оставаться неизменной независимо от изменений в распределении прав собственности, если отвлечься от эффекта дохода» [4]. Она показывает, что в условиях гарантии частной собственности стороны способны прийти к соглашению без вмешательства государства.

Переход к более эффективному использованию ресурсов может обеспечиваться изменением сложившейся структуры имущественных отношений в результате объединения владельцев реальных активов, т. е. в ходе интеграционных процессов.

В силу слабости институциональной системы трансформационной экономики в части развития прав собственности область «остаточного» права контроля является достаточно обширной. Не будучи регламентированной институтами, она используется собственниками по закону исключительно в собственных интересах, что приводит к стихийности процессов трансформации отношений собственности и, в частности, интеграционных процессов. Переход к эффективному использованию ресурсов может обеспечиваться управлением структурой имущественных отношений посредством целенаправленных, а не стихийных процессов.

Современная модель социальноэкономического развития регионов России складывается в условиях глобализации и либерализации: интеграционные процессы корпораций достигают существенных масштабов, а роль государства (региона) как активного субъекта экономического влияния сводится к функциям контроля за динамикой показателей денежной массы.

Современное развитие российских корпораций характеризуется активностью процессов консолидации и разделения активов, особенно в период экономических кризисов. С 2001 по 2007 гг. число сделок по интеграции активов возросло почти в 3 раза, а их стоимость – более чем в 10 раз [8]. Интеграция на основе трансформации отношений собственности все чаще становится способом повышения устойчивости корпорации и экономической системы региона в целом. Особую значимость в этом процессе приобретает несовершенство и противоречивость институциональной системы России, что выражается в неспособности государства сформировать на всех уровнях, включая региональный, необходимый базис развития отношений собственности как основополагающий элемент в системе поиска устойчивого развития.

Процессы интеграции корпораций – это элемент системы регионального развития. Целью реализации интеграции в форме слияния и поглощения является установление контроля над целевой (поглощаемой) корпорацией, а следовательно, и реализация управленческих решений, влияющих на социальноэкономическое развитие региона. Вследствие несовершенства и противоречивости институциональной системы России в территориальном аспекте возникает проблема усиливающегося расслоения регионов и, как следствие, конфликт интересов среди «лидирующих» и «отстающих» субъектов РФ. Большинство «отстающих» территорий приобретает однобокую сырьевую ориентацию, испытывает в явной или скрытой форме влияние инорегиональных капиталов. При этом происходит падение уровня инвестиций в экономику и нарастание социальных проблем.

Межрегиональный аспект интеграции имеет особую значимость. Для исследования интеграций в локальной экономической системе предложен коэффициент абсорбности – отношение стоимости сделок по интеграции активов, в которых покупателем выступает инорегиональный инвестор, к общей стоимости сделок по трансформации отношений собственности:

S

Abs = I , 0 ≤ Abs ≤1 (1), SR где Abs – коэффициент абсорбности;

SI – стоимость сделок по интеграции активов, в которых покупателем выступает инорегиональный инвестор;

S R – общая стоимость сделок по трансформации отношений собственности за период.

Вся совокупность интеграционных процессов корпораций в регионе может быть разделена на два типа: экстраабсорбный, т. е. экспансионистский (от англ. absorb – поглощать), и интраабсорбный, т. е. адаптивный.

К регионам экстраабсорбного типа относятся субъекты РФ, в которых расположены предприятия-покупатели, активно осуществляющие интеграционные процессы на территории других регионов. Под регионом интраабсорбного типа понимается субъект РФ, на территории которого активно осуществляются интеграционные процессы, при этом в большинстве случаев в лице покупателя выступает инорегиональный инвестор.

На основании коэффициента абсорбности разработана классификация регионов по признаку «тип интеграционного процесса», согласно которой регион может быть отнесен к экстра- или интраабсорбному типу (см. табл.).

Классификация регионов по признаку «тип интеграционного процесса»

|

Характеристика региона |

Тип региона |

|

|

Экстраабсорбный |

Интраабсорбный |

|

|

Тип интеграци-онного процесса |

Экспансионистский |

Адаптивный |

|

Критерий |

0 ≤ Abs < 0.5 |

0.5 ≤ Abs ≤ 1 |

|

Признаки региона |

эксплуатации интраабсорбных регионов;

развития;

контроль над интраабсорбными регионами. |

эксплуатация ресурсов;

издержек, низкая оплата труда в регионе;

суверенитета региона. |

|

Предпосылки формирования |

и экономических решений;

осуществления процессов интеграции;

|

уникальными ресурсами;

промышленные комплексы;

региона. |

Политико-правовые формы связей экстраабсорбного региона с интраабсорбным, по существу, проявляются в виде отношения доминирования и эксплуатации. В результате развития процессов слияния и поглощения интраабсорбного типа снижается самостоятельная политическая и экономическая власть региона. Образование регионов интраабсорбного типа – это основной инструмент расширения влияния экстраабсорбных регионов.

В связи с возникновением дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов России решение ряда существенных вопросов возможно путем регулирования органами государственной власти интеграционных процессов корпораций на основе создания системы административного контроля над собственностью без возникновения у государства (региона) соответствующих прав. Данная система контроля включает в себя совокупность правил и норм, определяющих возможность принятия управленческих решений и регулирования их исполнения для обеспечения достижения целей регионального развития.

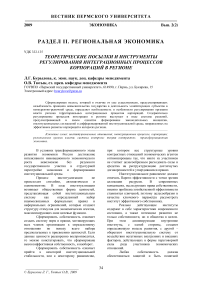

Гарантом социальной стабильности и экономической устойчивости в долгосрочной перспективе является государство, поэтому оно наделяется возможностью осуществлять контроль и мониторинг за развитием территории через призму регулирования интеграции корпораций (рис. 1).

Рис. 1. Система регионального регулирования интеграционных процессов корпораций

Под субъектом контроля на региональном уровне понимаются органы власти, разрабатывающие обоснованные решения о развитии интеграционных процессов для экономических агентов, формирующих конкурентоспособность региона по стратегически значимым для региона отраслям, видам деятельности, имущественным комплексам, бюджето- и градообразующим предприятиям.

Функции по мониторингу интеграции крупнейших экономических агентов предлагается возложить на специально созданный для этих целей экспертный совет. Механизм контроля, применимый к интеграционным процессам стратегически значимых для экономики региона корпораций, включает следующие элементы:

-

• законодательство;

-

• институциональную среду;

-

• институциональные

соглашения.

Законодательство, регулирующее права собственности, находится в компетенции федерального уровня власти, однако региональные органы власти обладают конституционно закрепленным правомочием выдвижения законодательной инициативы о возможности наложения региональными властями права вето на участие в интеграционных процессах корпораций и ограничения вывода активов.

Система институциональных соглашений. Институциональные соглашения – это целевые договоренности в рамках действующего законодательства между органами власти региона интраабсорбного типа и инвесторами, являющиеся неформальными правилами, определяющими способы кооперации, и нацеленными на реализацию общих интересов в сферах науки, инноваций, повышения конкурентоспособности продукции региональных корпораций, внедрения социальных программ.

Дифференцированная институциональная среда в регионе . Это сегментированное правовое поле, находящееся в компетенции региональных органов власти и включающее специальные нормы, косвенно вводящие ограничения на интеграционные сделки корпораций (через систему налогов).

В условиях господства корпоративной собственности данный подход позволяет четко определить реальное влияние собственника в сложной структуре современных имущественных отношений, а также более эффективно подойти к их регулированию, в частности, в ходе интеграционных процессов.

Управленческое воздействие по совершенствованию региональной экономической системы посредством интеграционных процессов корпораций должно быть основано, во-первых, на превращении процесса трансформации отношений собственности из хаотичного в упорядоченный. Во-вторых, важнейшим условием совершенствования экономической системы является формирование институциональной среды на конкретной территории как системы базовых правил игры. Институциональная среда – это совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил. Возможность формирования региональной институциональной среды обуславливается определенной самостоятельностью субъектов РФ.

Региональная власть – это агент понижения региональных транзакционных издержек в условиях экзогенно заданных ограничений до такой степени, чтобы прийти в идеале к ситуации своего невмешательства в региональную экономику. Тогда проблемы экономической координации будет решать рыночный, ценовой механизм. Однако в неопределенной среде переходной экономики в виду слабой работы рыночной координации необходимо активное вмешательство региональной власти путем корректировок схем прав собственности, системы гарантий и других мер.

Высокий уровень региональных транзакционных издержек в условиях экзогенно заданных ограничений объясняет неустойчивость и низкую эффективность развития социально-экономических систем региона. Повышение эффективности локальных институциональных взаимоотношений возможно на основании институционального координационного соглашения, устраняющего их асимметричность.

Основным вопросом взаимодействия является проблема гармоничного сочетания экономических интересов бизнеса и приоритетов в развитии региональной экономики, которые задаются властями субъекта федерации.

В контексте исследования следует уточнить, что речь идет даже не о двух-, а о трехстороннем альянсе «Население территории – Региональная власть – Инорегиональные инвесторы». Как показывает практика взаимоотношений, достигнутый баланс интересов не всегда характеризуется симметричностью основных позиций. Ошибочно полагать, что обязательства хозяйствующего субъекта по отношению к территории заканчиваются своевременным и полным перечислением налогов, так как в своей хозяйственной деятельности предприятия используют региональные ресурсы, инженерные коммуникации, окружающую природную среду, потенциал социальной сферы.

Это говорит о необходимости включения в долгосрочные интересы хозяйствующих субъектов воспроизводства элементов региональной среды.

При этом можно рассматривать различные модели взаимодействия, наиболее лояльной из которых является система партнерских отношений, когда стороны договариваются о приоритетах социальноэкономического развития предприятия и региона. Базовым условием для формирования модели партнерства является диверсифицированность экономических ресурсов региона и их рассредоточение между различными элитными группами, каждая из которых обладает собственными ресурсами влияния.

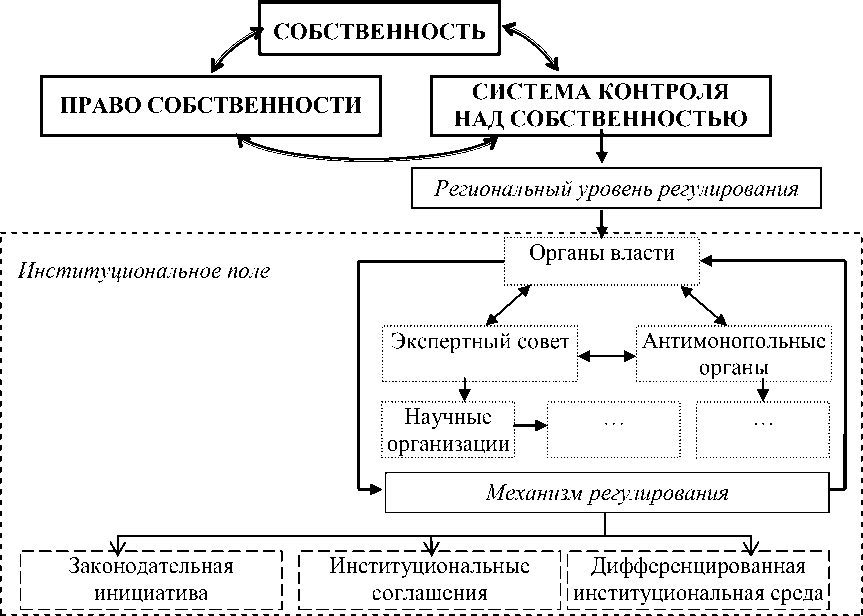

Рис. 2. Система управленческого воздействия органов власти региона на процессы интеграции корпораций

Модель партнерства – это результат «пакта» элит, в котором власть занимает позицию не силы, но компромисса. Можно выделить следующие основные особенности модели партнерства:

-

1. Губернатор – это арбитр между группами влияния, гарант «внутриэлитной» стабильности.

-

2. Основа взаимоотношений – обмен ресурсами: бизнес получает «особые условия» и доступ к дополнительным экономическим ресурсам, а представители власти могут рассчитывать на поддержку бизнес-сообщества в ходе выборов и осуществлять программы регионального социально-экономического развития.

-

3. Эффективность развития – условие консенсуса бизнеса и власти. Противостояние властных и экономических агентов приводит к взаимному ослаблению, что в условиях жесткого поведения центра нельзя признать рациональной линией политического поведения. С другой стороны, и у бизнеса, и у власти есть инструменты влияния, которые способствуют тому, чтобы держать друг друга под контролем.

-

4. Ресурсы следует подразделять на административные, экономические и политические, при этом даже в условиях централизации власти административный ресурс в регионе остается значимым.

-

5. Следует отметить причины нестабильного взаимодействия властных и экономических агентов. Во-первых, бизнес по своей природе более динамичен, чем власть, которой свойственна инерционность, что нередко приводит к неудовлетворенности функционированием власти со стороны бизнеса. Во-вторых, вследствие процессов глобализации бизнес выходит за пределы существующих альянсов, что не способствует их устойчивости. Наконец, в-третьих, нарастают политические амбиции корпораций, поэтому власть начинает воспринимать бизнес как политических конкурентов.

Помимо формирования системы соглашений не следует забывать о переходе от спекулятивной модели экономики к инвестиционной. Это во многом подрывает фундаментальную основу для рейдерства.

Процессы трансформации отношений собственности играют ключевую роль в обеспечении роста общественного благосостояния и устойчивого экономического роста. Для обеспечения позитивного развития последних в региональной экономике пассивного типа властями должно быть обеспечено формирование институциональной среды, системы институциональных соглашений и комплекса государственных гарантий, которые позволят использовать механизм слияния и поглощения как инструмент повышения эффективности экономики региона в целом. Система управленческих решений приведена на рис. 2.

Использование вышеуказанных механизмов позволит принимать управленческие решения по координации социально-экономического взаимодействия между хозяйствующими субъектами и органами власти региона, в значительной мере устранить существующие противоречия, снизить уровень транзакционных издержек и обеспечить устойчивое развитие региона, направленное на повышение общественного благосостояния и увеличение экономического роста.

Список литературы Теоретические посылки и инструменты регулирования интеграционных процессов корпораций в регионе

- Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие. М., Инфра-М, 2002. 416 с.

- Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Шмелева Н.А. Корпоративное управление и права собственности: актуальные направления реформ/Институт экономики переходного периода, М., 2001

- Coase R.H. The Problem of Social Cost//Journal of Law and Economics. 3 (1) Р. 1-44.

- Grossman S.J., Hart O.D.The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration//Journal of Political Economy /University' target='_new' rel='nofollow'>http://ideas.repec.org/s/ucp/jpolec.html>/University of Chicago Press. vol. 94(4). Р. 691-719.

- Hart O., Moore J. Incomplete Contracts and Ownership: Some New Thoughts. The American Economic Review http://www.ingentaconnect.com/content/aea/aer;jsessionid=ph9k04g2idgd.alice>. Vol. 97. № 2, May 2007. Р. 182-186.

- Honore A. M. "Ownership". In Oxford essays in jurisprudence/еd. by Guest A. W. Oxford, 1961.

- Еженедельный обзор сделок [Электронный ресурс]/Проект Mergers.ru (Слияния и поглощения в России), 2004-2009. URL: http://www.mergers.ru/product/analytics/>