Теоретические предпосылки исследования региональной социально-экономической дифференциации в системе "центр-периферия": ретроспективно-генетический подход

Автор: Казаков Михаил Юрьевич

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 1 (53), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка проанализировать теоретические предпосылки для исследования социально-экономической дифференциации в системе центр-периферийных взаимоотношений. Для проверки сформулированной гипотезы о превалировании концепта «центр» в теориях регионального развития предложена методика ретроспективно-генетического анализа. Её реализация позволила подтвердить выдвинутое предположение, сформировать графическое представление центр-периферийных отношений и определить перспективные области их дальнейшего теоретического исследования.

Региональная экономика, экономическое пространство, периферия, центр, системно-генетический анализ, теории регионального роста

Короткий адрес: https://sciup.org/143161589

IDR: 143161589

Текст научной статьи Теоретические предпосылки исследования региональной социально-экономической дифференциации в системе "центр-периферия": ретроспективно-генетический подход

Актуальность темы исследования. Дифференциация уровней социально-экономического развития – явление перманентное в условиях разных исторических периодов, моделей устройства государства и экономических механизмов его функционирования.

Территориальная социально-экономическая дифференциация – неизменный критерий измерения пространственных таксономических различий. Одним из наиболее репрезентативных объектов для отображения сущностно-специфических черт и специфики процесса социально-экономической дифференциации в системе региональной экономики выступают территории центрального и периферийного типа. В этом контексте центр и периферия и порождаемая ими унифицированность центр-периферийных отношений обуславливает детальное изучение системных пространственно-временных аспектов их развития в концептуальных границах и терминах соответствующей экономической парадигмы.

Исследование комплекса общих и специфических аспектов теоретико-методологического содержания разрешения системных проблем территориальной дифференциации по критерию уровня социально-экономического развития представляет собой значимый элемент для осуществления дальнейших изысканий по поиску новых и модернизации уже существующих инструментов, моделей, методов и механизмов развития территорий различного типа. Исходя из этого, а также в русле формулирования научной проблематики исследования, отметим, что предметной сферой настоящей статьи будет исследование теоретических основ явления и процесса социально-экономической дифференциации территорий в системе «Центр-периферия» с ретроспективно-генетических позиций общего научного дискурса формирования поляризованного экономического пространства и функционирования региональной экономики

История возникновения вопроса и степень его научно-ретроспективной разработки показывает , что имеющееся методологическое обеспечение для исследования проблем функционирования и перспективного развития территорий периферийного типа позиционирует их как производный и зависимый от центра компонент экономического пространства. Здесь мы солидаризируемся с мнением Д.В. Урманова, полагающим, что «концепции регионального развития…дополняют и развивают понятие «центр», который отождествим с местом воспроизводства различного рода нововведений…тогда как «периферия» — всего лишь среда для их распространения… подобное разграничение обусловлено различиями в морфолого-функциональных особенностях и общем уровне развития территорий».[1]

В связи с этим требует проверки предположение, что увеличение полярно-асимметричных характеристики регионов и нарастание центр-периферийной дифференциации обусловлено отсутствием в практическом плане единой политики в отношении периферийных территорий, а в концептуальном – дефицитом положений единой теории функционирования и развития периферии как системного образования.

Раскрывая исходные исследовательские условия, отметим, что с позиций раскрытия особенностей системологии центр-периферийных отношений методологически неверно было бы помещать её в сферу исключительно территориальных таксономических измерений. По нашему мнению, эта концептуалогемма гораздо шире и выходит в своей дисциплинарной принадлежности за рамки привычных экономико-географических и региональноэкономических подходов. Проверка выдвинутого предположения теоретического плана о фрагментарной проработанности концепции развития периферии потребует осуществления поиска её новых концептуальных положений, отражающих особенности их современного функционирования как эволюционной ступени творческого осмысления совокупности элементов ретроспективных теорий учеными и практиками. Формируя эту теоретическую совокупность, мы руководствовались двумя обстоятельствами: научным наследием ранее реализованных исследований [2,3], а также аксиоматичностью тезиса о системной природе центр-периферийных отношений на всех уровнях организации экономики.

Результаты исследования

Понимание концептуально-методологических основ социального и экономического развития территорий периферийного типа во-многом определяется исследованием имеющегося теоретического базиса. Его необходимо, по нашему мнению, проводить на принципах ретроспективности и генетической взаимной обусловленности. Принимая во внимание тот факт, что дефиниция «периферия» имеет сложный генотип и отличается разнообразием морфологических характеристик, возникает объективная потребность ретроспективного отслеживания источников её зарождения и описания с гносеолого-феноменологических точек зрения, чем и конкретизируется цель данной статьи .

Для её достижения нами предлагается следующая методика ретроспективногенетического анализа имеющегося научного наследия исследования периферийных территорий, алгоритмизированный порядок реализации которой выглядит следующим образом:

-

• выделение различных групп теорий экономического пространства и регионального развития, положения которых с различных позиций затрагивают процессы экономического развития и роста периферии;

-

• выстраивание хронологии научного поиска и эволюции теорий и моделей в разрезе выделяемых концептуально-тематических групп;

-

• определение прямого или косвенного отражения предметно-сущностного содержания концепта «периферия» в положениях выделяемых моделей и теорий регионального развития;

-

• разработка теоретико-модельного архетипа системологического взаимодействия центра и периферии на базе обобщения и творческого осмысления положений рассмотренных теорий;

-

• обоснование комплекса положений по проведению дальнейшей системной диагностики развития и функционирования периферии на основе экономической интерпретации научного наследия ретроспективных теорий и моделей.

Наиболее известный массив научных теорий, посвященных рассмотрению факторов, условий и особенностей территориальной социально-экономической дифференциации представляет собой систему концепций пространственной экономики и регионального развития. Их ретроспективно-генетический срез показал, что целесообразно выделить внутри этой совокупности несколько групп теорий, эволюционно детерминирующих друг друга и включающих совокупность близких по тематической направленности концептуальных положений.

В вопросе группировки научных концепций регионального развития и пространственной экономики среди известных разработок нам особенно близка позиция Ю.А. Гаджиева, представившего, на наш взгляд, одну из самых удачных систематизаций и отмечающего, что «логически можно выделить четыре теоретических направления: неоклассические теории, базирующиеся на модификации производственной функции, теории кумулятивного роста как синтез неокейнсианских, институциональных и экономико-географических концепций, новые теории регионального роста, а также другие теории как частные аспектации проблематики регионального экономического развития» [4]. Мы дополним данную группировку теорий регионального экономического роста подблоком теорий институциональной природы, посвященных кластеризации, районированию и институированию экономического пространства. Далее проведем инвентаризацию наличия научного концепта «периферия» в выделенных группах теорий (таблица 1).

Таблица 1 – Содержание научного конструкта «периферия» в теориях экономического пространства и регионального развития (составлено автором)

|

Неоклассическая школа |

Региональный рост зависит от факторов, |

Косвенный. Уровень развития периферии |

||

|

Модель регионального роста на основе производственной функции |

Дж. Бортс [5] |

1964 |

катализирующих производственный потенциал: природные ресурсы, трудовой потенциал, объемы внутритерриториального капитала и степень развитости технологий. Мобильность ресурсов обеспечивает снижение социальноэкономической дифференциации. |

определяется степенью мобильности ресурсов. Следовательно, периферия – это территория, участвующая в межрегиональном взаимодействии и росте. |

|

Модели сходимости |

1. Р. Солоу – Т. |

1956-1990 |

Экономическое развитие |

Косвенный. Периферия |

|

или конвергенции |

Сван [6,7] |

регионов происходит на |

как априорно более |

|

|

стран |

|

основе гипотетического равенства (сходимости) ключевых показателей производства. Сглаживание социальноэкономической дифференциации происходит за счет быстрых темпов роста производства бедных регионов. |

бедная зона, участвующая в процессах региональной конвергенции. |

|

|

Теория регионального роста Х. Зиберта |

Х. Зиберт [10] |

1969 |

В модель экономического роста региона помимо факторов производства включены транспортные затраты и социальные детерминанты, что дает возможность учитывать пространственный фактор в качестве системообразующего. |

Косвенный. Периферия как фрагмент экономического пространства, связанный с производственными узлами за счет транспортной составляющей и социальных факторов как источников эндогенного роста. |

|

Мультифакторная |

Р. Холл и Ч. |

1999 |

Включение в модель |

Косвенный. Периферия – |

|

модель регионального роста |

Джонс [11] |

регионального развития, помимо факторов Х. Зиберта, также факторов институционального, политического и географического |

обезличенное понятие. В данной модели периферия – потенциальная экономическая среда, в которой функционирует индивидуум и осуществляет производственную активность. Центр и периферия здесь не делимитированы. |

|

|

Группа теорий кумулятивного регионального |

Региональный рост |

Косвенный. Периферия – |

||

|

развития (диверсифицированно-отношенческое пространство) |

обеспечивается развитием специализации |

зона, не входящая в существующие «полюса и центры» роста. Здесь |

||

|

Концепция взаимной и кумулятивной обусловленности |

Г. Мюрдаль [12] |

1967 |

экономики, использованием процессов масштабирования производства, которые «кумулятивным» образом распространяются на близлежащие территории (т.н. «расходящиеся эффекты») |

впервые прослеживается разграничение центр-периферия как соответственно «зона роста» и «зона отсталости». В процессе развития центр и периферия не сближаются, а несколько выравниваются за счет «расходящихся эффектов». |

Теория прямой и обратной связи

А. Хиршман [13] 1958

Экономический рост регионов не сбалансирован вследствие неоднородности пространственного размещения ресурсов.

|

Теория инноватики |

И. Шумпетер |

1934 |

Экономический рост |

|

[14] |

регионов возможен на основе агрегатирования инноваций предпринимательской инновационной |

||

|

активностью. |

Косвенный. Периферия – зона с дефицитарным характером ресурсной базы для развития. Её развитие может осуществляться за счет приоритетного стимулирования «центра».

Косвенный. Периферия – зона, характеризующаяся низкой инновационной и предпринимательской активностью.

|

Теория «полюсов |

Ф. Перру, |

1967-2000-е |

Экономическое |

|

роста» (теория |

Ж. Будвиль, |

пространство региона |

|

|

«экономического ядра») |

Д. Дарвент, |

рассматривается как диверсифицированно- |

|

|

отношенческое. |

|||

|

П. Потье, |

Экономический рост |

||

|

Х. Гирш, |

наиболее выражен центре, из которого по |

||

|

Х. Ласуэн, |

определенным «коридорам» (осям) |

||

|

К.В. Павлов [15] |

транслируется на периферию. |

Теория «Центр-периферия»

Дж. Фридман [2] 1966

Экономический рост сконцентрирован в городах, выстраивающихся в полиареальные структуры, окруженные обширными периферийными зонами. Рост периферии возможен за счет роста центра. Также выделил полупериферийные территории.

Новые теории регионального экономического роста (обобщенно-абстрактное пространство)

Теория Новой экономической географии

П. Кругман [15] 1991-1995

2000-е

Развитие региональной экономики – есть результат действия центростремительных сил, которые возникают между контрагентами (поставщики и заказчики) и работниками и работодателями, приводя к агломерированию производственных локусов с учетом фактора расстояния между населенными пунктами. Так возникают «центральные места», а остальной ландшафт поляризуется.

Прямой. Периферия – зона, в которую распространяется (эррадирует) инновационная, экономическая и социальная активность из центра (полюса роста) по соответствующим коридорам. Периферия — вторичная по отношению к центру территория.

Периферия – априорно отстающая от центра территория.

Прямой. Периферия — сопряженная с центром обширная зона, получающая от него импульсы развития в виде проникающих нововведений.

Периферия- отдаленные территории, характеризующиеся ингибитирным типом модернизационных процессов, чистый консумент инноваций и продуцент ресурсов для центра.

Косвенный. Периферия – все территории, локализованные вне «центральных мест» и не входящие в агломерационные промышленные формирования, не участвующие в их образовании.

|

Современная региональная наука |

У. Изард [16] |

1966 |

Экономический ландшафт детерминируется триединством факторов: спрос потребителя, его пространственное распределение и ресурсная обеспеченность территории. Рост экономики региона зависит от факторов рационального размещения промышленности и миграции трудовых ресурсов, следующих за территориальными социально-трудовыми инверсиями. |

Косвенный. Периферия как часть экономического пространства, участвующая в региональных производственных процессах, эффективность развития которой зависит от рационального размещения промышленности в соответствии с локализацией природноресурсной базы, близости к рынку сбыта и наличия трудовых ресурсов. |

|

Модель экономики двух регионов |

Р. Фиани [17] |

1984 |

Автор предлагает дифференциацию по вектору «Север-Юг», изначально пребывающему в равновесном положении. Приоритет в развитии отдается более благоприятному «Югу». |

Косвенный. Периферия это территориальные формирования с неагломеративным типом производственной деятельности. |

|

Модель «ядро-периферия» |

Г. Мюрдаль [18], А. Хиршман [19], А. Гильберт, Дж. Гаглер [4] |

1957-1958 |

Региональная неравномерность экономического развития объясняется случайной актуализацией мощного фактора производства, агломерация которого в чрезмерной степени поляризует экономическое пространство. |

Прямой. Периферия — зона с разреженным типом производственного агломерирования, имеющая дефицитарный тип отдачи от масштаба. |

|

Модель пространственных лагов регионального роста |

Л. Инн [20] |

2005 |

Региональный экономический рост идет за счет внесельскохозяйственных трудовых ресурсов, промышленного производства и иностранных инвестиций. |

Косвенный. Периферия, территория с замедленным, за счет пространственных лагов, экономическим ростом. Пространственные эффекты усиливают темпы роста центра за счет замедления периферии. |

|

Теория индустриальных районов |

А. Маршал, Дж. Баккатини [21,22] |

1879; 1962-1990 |

Разделение труда и возрастание специализации – факторы экономического роста. Экономический рост сопряжен с промышленным производством, которое отделяется от сельскохозяйственного и концентрируется в густонаселенных «дистриктах». |

Косвенный. Периферия определяется как территория с преимущественно сельскохозяйственным трудом и деконцентрированными трудовыми ресурсами. Периферия не имеет сконцентрированной локализованной промышленности, но обладает «социотерриториальным» единством. |

|

Группа институциональных теорий новых форм |

Опережающий |

Косвенный. Периферия – |

|

территориальной организации производства |

экономический рост возможен в кластерных |

зона, потенциально обладающая локальным |

|

Теория М. Портер [23], 1973-2000-е |

формированиях как |

кластерным |

|

промышленных М. Энрайт [24], кластеров, |

концентрированных формах организации |

преимуществом (по М. Энрайту). Периферия – |

|

Теория региональных С. Розенфельд |

производственных сил, |

территория, имеющая |

|

кластеров, [25], |

агрегатированных инновационной |

явный или латентный кластероформирующий |

|

Теория «идеального» П. Маскелл и регионального кластера М. Лоренца [26], |

инфраструктурой. |

потенциал. |

М. Сторпер [27]

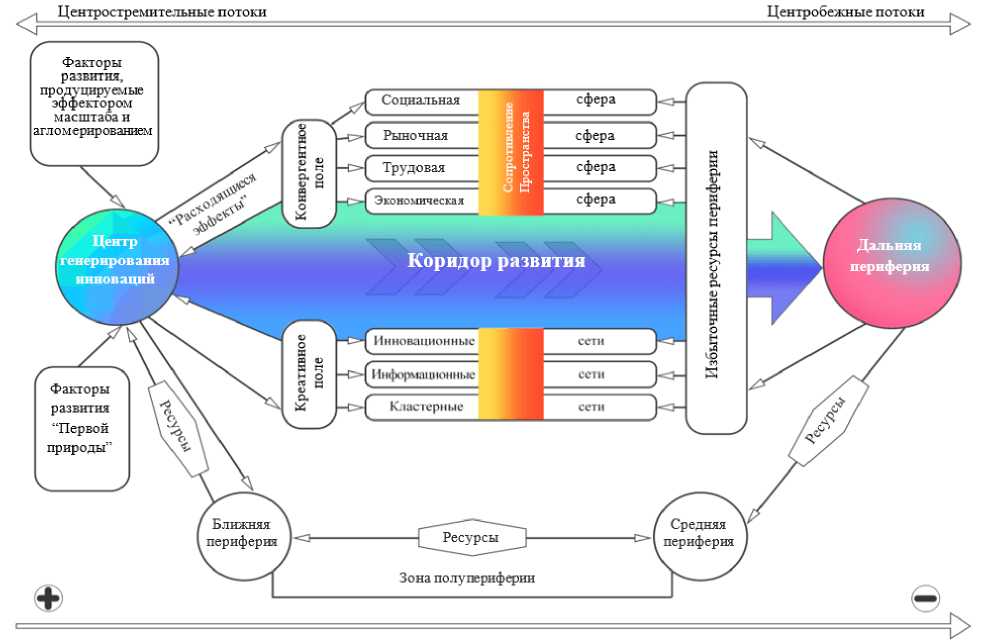

Наши исследования положений существующих теорий пространственной экономики и регионального развития показали , что, как правило, экономическое пространство в них выступает своеобразным емкостным формированием, в котором процессы развития запускаются за счет переформатирования структуры и инверсии его элементного состава, но протекают опосредованно-пассивно, то есть оно не является определяющим. Экономические отношения центра и периферии в рамках этого аспекта выстраиваются в системе «идеальных» пространственно-технологических формирований – кластеров, модифицированных инновационных промышленных округов, технополисов и др. И, наконец, в русле группы теорий новой экономической географии экономическое пространство контейнирует также комбинации групп, акторов, элементов, фрагментов, экономическое развитие территорий взаимодействия которых определяется их оптимальным пространственным размещением и конфигурацией (рисунок 1).

Проведенный анализ научного обеспечения системного исследования развития периферийных территорий позволил нам сделать несколько выводов и обобщений, а также подтвердить гипотезу о существенном рефрене в теоретическом базисе в пользу «центра». Ретроспективно-генетический анализ научного наследия теорий экономического пространства и регионального роста показал, что периферия остается не только на окраине экономических процессов, закрепляя свой догоняющий статус перманентно отстающего фрагмента экономического пространства, но и фрагментарно отраженным конструктом в экономических теориях регионального развития. При этом мы полагаем, что жесткая делимитация исследований периферии в рамках какой-либо одной из групп теорий приводит к неплодотворному концептуальному самоограничению каждой из них.

Рисунок 1 – Графическая интерпретация взаимодействия центра периферии в русле теорий экономического пространства и регионального развития (составлено автором)

По нашему мнению, периферия – это результат деформационного изменения экономического пространства, в результате которого формируются ареалы хозяйственной деятельности, взаимно притягивающиеся друг к другу. В этом контексте периферия – пространственное образование с нечеткими границами и географической локализацией. В русле теорий экономического пространства и регионального развития периферия представляется малоценным фрагментом пространства для территориальной экспансии приоритетных форм освоения ресурсной базы – промышленных округов, индустриальных районов, промышленных платформ внешних агентов, кластеров, самообучающихся регионов, экономических и инфраструктурных сетей. Периферийные территории в условиях Российской специфики преимущественно вовлечены в процесс комплексообразования на основе эксплуатации ресурсной базы. Следование же парадигме постиндустриального, инновационно-информационного развития указывает на то, что необходимо менять объект освоения на местные знания и локальные обеспечивающие инновации.

В общем виде соотнесение рассмотренных теорий с проблемой развития периферийных территорий позволило установить, что современное содержание научного обеспечения позиционируется как совокупность частных аспектов единой протоконцепции развития периферии.

Заключение

В заключении, отметим, что мы глубоко убеждены в том, что современная концепция системного исследования периферийных территорий должна быть ориентирована на:

-

• учет нематериальной природы начинающих доминировать специфических производственных факторов в рамках постиндустриальной парадигмы экономического развития – знаний, бизнес-технологий, инноваций и её превалирующих институциональных структур;

-

• развитие системно-диагностического обеспечения для исследования статикодинамических характеристик траекторий развития периферийных территорий;

-

• учет «факторов первой природы», таких как пространственное положение и специализации экономики регионов для отображения общего «фона» исследования периферии, задающего методологические рамки исследовательской рефлексии;

-

• постановке и проверке гипотезы, отвечающей на вопрос «что не дает окончательно исчезнуть периферийным территориям?» в контексте процессов агломерирования, креативизации и цифровизации экономики, которые позиционируются как доминантные в новейших теориях экономического развития регионов.

Эти направления и определяют круг наших дальнейших исследований . При этом, мы исходим из того постулата, что развитие периферии должно обеспечиваться синхронизацией не только её автономной траектории социально-экономической динамики, но и сопряженным с центром вектором центр-периферийного взаимодействия, во-многом, задающего экономические и социальные ориентиры в рамках соответствующей системы.

Список литературы Теоретические предпосылки исследования региональной социально-экономической дифференциации в системе "центр-периферия": ретроспективно-генетический подход

- Урманов Д.В. Локальные территории в пространственном развитии системы «центр-периферия» региона//Вестник Томского государственного университета. 2010. -№ 339. -С. 127-130.

- Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. -М.: Наука, 1991. -168 с.

- Пилясов А.Н. И последние станут первыми: Северная периферия на пути к экономике знания. Изд-во «Стереотип». -544 с.

- Гаджиев Ю.А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития//Экономика региона. -2009. -№2. -С. 45-62.

- Borts G. Economic growth in a Free Market. NY. London, 1964.

- Solow R. Contribution to the Theory of Economic Growth.//Quarterly Journal of Economics, 1956. Vol. 70. P. 65-94.

- Swan T. Economic Growth and Capital Accumulation.//Economic Record. 1956 Vol. 32. №2. P. 334-361.

- Weil D. Contribution to the Empirics of Economic Growth//Quarterly Journal of Economics/May 1992. V.107. p. 407-438.

- Barro R., Sala-i-Martin X. Economic growth and convergence across the United States. NBER Working paper. 1990. P. 272.

- Siebert H. Regional Economic Growth Theory and Policy. Scranton, 1969.

- Hall R., Jones Ch. Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Woker than Others?//Quarterly Journal of Economics. 1999. V. CXIV. P. 83-116.

- Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». Драма Азии. Пер. с англ./Общ. ред. д.э.н., проф. Р.А. Ульяновского. -М.: Изд-во «Прогресс», 1972. -767 с.

- Hirschman, A. The Strategy of Economic Development,Yale University Press. New Haven, 1958.

- Селигмен Б. Йозеф А. Шумпетер и его новатор//Основные течения современной экономической мысли. -М.: Прогресс, 1968. -600 с.

- Кругман П. Пространство: последний рубеж.//Пространственная экономика, 2005. -№3. -С.121-126.

- Факторы экономического роста в регионах РФ. -М.:ИЭПП, 2005. -278 с.

- Fiani R. Increasing Returns, Non-Traded Inputs and Regional Development//Economic Journal. 1984. P. 308-323

- Myrdal G. Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Duckworth, 1957.

- Hirschman, A. The Strategy of Economic Development,Yale University Press. New Haven, 1958.

- Лунгэнь Инн. Экономический рост в Китае: пространственно-экономический анализ.//Пространственная экономика, 2005. -№1. -С. 133-152.

- Marshall A., Paley Marshall M. The Economics of Industry. London: Macmillian and Co., 1879. XIV. 232 p.

- Becattini G. Il concetto dʹindustria e la teoria del valore. Torino: Boringhieri, 1962. 194 p.

- Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition//Harward Business Revies, November-December, 1988. -p.77-90.

- Enright M J. Why Clusters are the Way to Win the Game?//Word Link, No: 5, July/August, 1992. -p. 24-25.

- Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development//European Planning Studies, Nr. 5, 1997. -p. 3-23.

- Maskell P., Larenzen M. The Claster as Market Organizantion. DRUID Working Paper 03-14, 2003. -29 p.

- Storper M. The Regional World: Territorial Development in Global Economy. N.Y.; Guilford Press, 1997. -338 p.

- Региональная стратегия устойчивого социально-экономического роста./Под ред. А.И. Татаркина. -Екатеринбург: УрО РАН, 1998. -639 с.

- Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институциональность пространства в концепции пространственной экономики//Пространственная экономика. -2007. -№ 1. -С. 5-21.