Теоретические предпосылки разработки электродератизатора

Автор: Суринский Д.О., Агапов В.Н., Смолин Н.И., Козлов А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технические науки: Процессы и машины агроинженерных систем

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Предложенная авторами методика расчета позволяет теоретически обосновать основные конструктивные и технологические параметры электродератизатора для эффективной защиты объектов АПК от грызунов.

Электродератизатор, конструктивные и технологические параметры, грызуны, электрический ток

Короткий адрес: https://sciup.org/14084156

IDR: 14084156 | УДК: 631.348.2

Текст научной статьи Теоретические предпосылки разработки электродератизатора

Введение. В биофизических исследованиях наибольшее применение как раздражитель получил электрический ток. Широкое использование электрического тока определяется его свойствами. Электрический ток легко получить. Он точно дозируется по амплитуде и длительности, являясь адекватным раздражителем, не вызывающим после себя морфологических изменений. Его действие ограничивается временем включения источника тока, т.е. электрический ток не имеет по- следствий. С помощью современных приборов можно получить электрический ток различной формы. В соответствии с различной формой наибольшее распространение получили восемь видов электрического тока: прямоугольный, экспоненциальный, конденсаторный, титанический, фарадический, линейно нарастающий, пилообразный и синусоидальный.

Прямоугольный стимул имеет период T, время действия раздражителя t и межимпульсный интервал l. При одинаковых амплитудах и периодах раздражающее действие будет большим в случае меньшего межимпульсного отрезка времени.

Меньшее возбуждающее действие будет у тока с большим межимпульсным интервалом.

При действии электрического тока на возбудимую ткань процесс возбуждения возникает не сразу, а через определенный период времени, получивший название скрытого или латентного периода. Латентный период продолжается от момента нанесения раздражителя до начала пикового потенциала или, что-то же самое, от момента нанесения раздражителя до начала процесс возбуждения. Латентный период зависит как от параметров раздражителя, так и от свойств возбудимой ткани; латентность, зависящая от раздражителя, в первую очередь обусловлена формой электрического стимула, амплитудой стимула и длительностью его действия. Опытами доказано, что латентные периоды обратно пропорциональны величине раздражителя. Эти положения соответствуют кривой силы действующего раздражителя и времени, необходимого для возникновения процесса возбуждения.

Наименьшая амплитуда стимула, вызывающая процесс возбуждения при неограниченном времени его действия, называется реобазой (P). Наименьшее время, достаточное, чтобы ток амплитудой в одну реобазу вызвал процесс возбуждения, получило название полезного времени (ПВ). Наименьшее время, достаточное, чтобы ток удвоенной реобазы вызвал процесс возбуждения, получило название хронаксии (ХР).

Электрический удар наблюдается при воздействии малых токов – до нескольких сотен миллиампер и при небольших напряжениях – как правило, до 1000В. При такой малой мощности выделение теплоты ничтожно и не вызывает ожога. Ток действует на нервную систему и на мышцы. В таких случаях возможен паралич органов. Паралич дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу [1].

Небольшие токи вызывают лишь неприятные ощущения. Ток имеет значение, достаточное, чтобы парализовать мышцы опорных конечностей, животное не способно самостоятельно освободиться от тока. Таким образом, действие тока будет длительным.

Наиболее опасным для организма являются остановка и фибрилляция сердца.

Большие токи (несколько ампер) не вызывают ни остановки, ни фибрилляции сердца. Сердечные мышцы под действием тока обычно резко сокращаются и остаются в таком состоянии до отключения тока, после чего сердце продолжает работать.

Цель исследований . Теоретическое обоснование конструктивных и технологических параметров электродератизатора.

Результаты. Выявлена прямая зависимость между током через организм и опасностью поражения; при токах более 1 А эта зависимость меняет характер, но остается прямой.

Методика расчета конструкции электродератизатора

Для определения параметров импульсов высокого напряжения электродератизатора и эффективного воздействия их на грызунов нами были проведены экспериментальные исследования.

Для этих целей был разработан и изготовлен экспериментальный стенд, состоящий из клетки, на дне которой располагалась система проволочных электродов, подключенных к источнику импульсов высокого напряжения (ИИВН).

а

Рис. 1. Внешний вид экспериментального стенда: а – клетка; б – система электродов

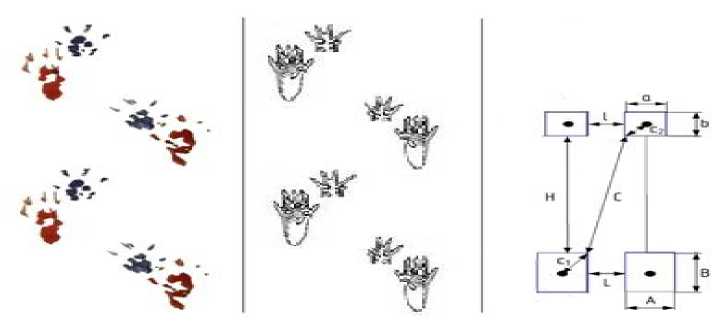

Расстояние между электродами необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечивалось одновременное касание конечностями грызуна заземленного и потенциального электродов. На рисунке 2 представлены следы лапок крысы, определенные экспериментально (рис. 2, а), и следы (рис. 2, б), представленные в [2, 3], также на данном рисунке представлена схема идеализированных следов крысы.

При нахождении грызуна на электродной системе электродератизатора возможны следующие пути протекания электрического тока по телу животного:

«Петля» тока от передней конечности к передней конечности через грудную клетку, в этом случае межэлектродное расстояние h определяется по выражению

h=l+0,5 a+0,5 a=l+a.

«Петля» тока от передней конечности к задней («прямая петля»), тогда

h=H+0,5 b+0,5 B.

«Петля» тока от передней конечности к задней («косая петля»), в этом случае

h=C+С 1 +С 2 .

С . =√ А + В ; С 2 =√ а + г.

«Петля» тока от задней конечности к задней, при этом

h=L+0,5 B+0,5 B=L+B.

Рис. 2. Схема следов грызуна (крысы) для определения расстояний между лапками: а – экспериментально полученные отпечатки следов; б – отпечатки следов крыс; в – идеализированная схема следов крысы

в

а

б

Учитывая, что L>l, A>a, B>b, C>l, межэлектродное расстояние h определяем по выражению (1), тогда в случае (2), (3) и (4) контакт между лапками грызуна и электродной системой будет обеспечиваться при любом положении животного на системе электродов электродератизатора. Также расстояние между передними конечностями взяты за основу при определении h из тех соображений, что в этом случае ток будет протекать через грудную клетку, с вероятностью поражения как сердечной мышцы, так и органов дыхания.

Исходя из реальных размеров l=10 мм и а=17 мм, было рассчитано по (1) значение межэлектродного расстояния h=27 мм.

Выводы

-

1. Получены зависимости силы раздражителя от времени его действия.

-

2. Определены параметры импульсов высокого напряжения электродератизатора и значения их эффективного воздействия на грызунов.

-

3. При нахождении грызуна на электродной системе электродератизатора определены возможные пути протекания электрического тока по телу животного.

-

4. Предложенная методика расчета позволяет выбирать основные конструктивные параметры электродератизатора для эффективной защиты объектов АПК от грызунов.

-

2.

-

3.