Теоретико-методические аспекты исследования пространственной интеграции региональных хозяйствующих систем

Автор: Азмина Юлия Михайловна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 2 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье системно представлен методический подход к исследованию развития пространственной интеграции региональных хозяйствующих субъектов, представлена системная оценка интеграционных типов региональных хозяйствующих систем, проанализирован уровень сопряженности и пропорциональности пространственного развития хозяйствующих субъектов.

Пространственная интеграция, региональные хозяйствующие субъекты, экономическое пространство, оценка интеграционных типов, пространственное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14970964

IDR: 14970964 | УДК: 332.135

Текст научной статьи Теоретико-методические аспекты исследования пространственной интеграции региональных хозяйствующих систем

Необходимость перехода на инновационный путь развития предполагает интенсификацию интеграционных процессов, развитие транснациональных корпораций, формирование единого экономического пространства, с одновременным возрастанием уровня сложности региональных хозяйствующих субъектов.

Пространственная наука начиная с 80-х гг., оказала большое влияние на развитие научного знания. Термин «пространство» используется в различных областях научных знаний. «Пространство» с точки зрения математика это – множество объектов, между которыми установлены отношения, сходные по своей структуре с обычными пространственными отношениями типа окрестности, расстояния и т. д. [6]. С точки зрения философии, пространство – это фундаментальное (наряду со временем) понятие человеческого мышления, отображающее множественный характер существования мира, его неоднородность [5]. С точки зрения социологии, пространство–это свойство реальности, выражающееся в ее протяженности, структурности, сосуществовании и взаимодействии ее элементов [6].

А. Гранберг определяет экономическое пространство как насыщенную территорию, вмещающую множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т. д. Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи с внешним пространством [1, с. 25]. Экономическое пространство постоянно развивается, образуя в результате социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов, единую интеграционную систему.

Понимание термина «интеграция» долгое время находилось в зависимости от специфики среды, в которой происходило определение этого понятия. В советский период развития страны большинство исследователей определяло интеграцию как высшую форму кооперации, а кооперацию как вид экономических отношений, складывающихся между различными экономическими субъектами в процессе разделения труда и производства. В экономике термин «интеграция» стал применяться в 1950–1960-е гг. в процессе налаживания широкого сотрудничества между странами в ряде регионов (первоначально в Западной Европе, Латинской Америке, Африке) [2, с. 17]. С тех пор этот термин в экономической литературе употребляется прежде всего для характеристики процесса постепенного взаимопроникновения и взаимной адаптации национальных экономик, ведущего в пределе к формированию единого экономического организма, то есть такого торгово-экономического союза, в рамках которого фискальная, денежная, социальная политика государств-участников полностью унифицируется.

Следует отметить, что в рамках теории транзакционных издержек возник совершенно иной подход к определению категории интеграции. Теоретическая разработка особенностей совершения транзакций и практика поведения субъектов взаимодействия в рыночной экономике потребовала интерпретации термина. Интеграция, с точки зрения Р. Коуза определяется как механизм замены рыночных обменных операций (транзакций) организационным построением производства [2, с. 28].

Кроме этого, понятие «интеграция» рассматривается сразу в двух аспектах: в аспекте динамики – как процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных частей или элементов системы и в аспекте статики как состояние связанности, которое является результатом этого процесса. В аспекте динамики интеграция определяет способ соединения частей в единое целое, задействованные при этом механизмы; статическая составляющая обусловливает особенности построения целостных интегрированных структур и характер взаимодействия частей в составе целого. Соответственно механизм интеграции распадается на два элемента: собственно механизм интеграции (как процесса) и механизм функционирования интеграционных систем.

Отличаются большим разнообразием и даже полярностью и современные позиции отечественных ученых. Исследуя различные стороны сложной и внутренне неоднородной категории интеграции, они зачастую определяют ее через отдельные стороны, составляющие, аспекты, функции.

В свою очередь, развитие пространственной науки, как более интегрированного научного знания, порождает интенсификацию пространственной интеграции. В современных условиях глобализации, вступления РФ в ВТО, усиление специализации территорий закономерно выводит пространственную интеграцию регионов на качественно новый уровень, обусловленной интенсивным вовлечением субъектов хозяйствования в мировую экономику.

Современные социально-экономические, технологические, информационные процессы модернизации мировой экономики привели к трансформации концепции развития хозяйствующих субъектов. Регионы становятся системными образованиями, преследующие своей целью активную интеграцию в мировую экономику. Проблемы оценки эффективности управления регионом приобретают особую актуальность в условиях модернизационных преобразований хозяйственной системы [3, с. 75]. По мнению автора, в данном исследовании наличие социально-географических, экономических, политических, климатических различий между регионами делает возможным системную оценку пространственной интеграции хозяйствующих регионов посредством определения:

-

1) типа региона;

-

2) уровня сопряженности;

-

3) пропорциональности пространственного развития хозяйствующих субъектов.

По мнению А.Г. Гранберга, построение типологий (или типологических группировок) регионов важно как для системного описания и диагностики социально-экономического положения регионов, так и для осуществления задач государственной региональной политики [1, c. 118].

Эмпирической базой авторского исследования типов регионов явились статистические материалы по отраслевой структуре валового регионального продукта хозяйствующих субъектов. Отраслевая структура ВРП представлена объемом валовой добавленной стоимости в срезе шести отраслей экономики

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и торговля) и двух сфер производства (сфера производства товаров и сфера производства услуг). На первом этапе определения типов регионов все хозяйствующие субъекты были разделены на две категории:

-

1. Региональные хозяйствующие субъекты, в которых основная часть ВРП приходится на производство товаров.

-

2. Региональные хозяйствующие субъекты, в которых большая часть ВРП приходится на производство услуг.

Первый классификационный признак характеризуется производством товаров и удовлетворения потребностей общества в них, возможно определить как трансформационный. Второй, в свою очередь, характеризуется сферой производства услуг, его возможно определить как трансакционный.

На втором этапе регионы первого классификационного признака были разделены на индустриальные и аграрные, в силу ориентирования на промышленное производство или производства сельскохозяйственной продукции.

Далее автором для классификации наиболее многочисленной группы индустриальных регионов применены методы иерархического и итерационного кластерного анализа в качестве формального инструментария классификации.

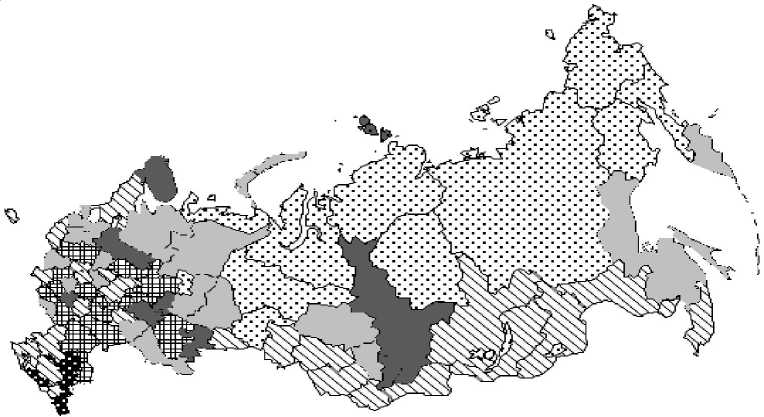

В результате проведенного анализа целесообразно выделить следующие типы региональных хозяйствующих субъектов: аграрный, слабоиндиструальный, среднеиндустриальный, высокоиндустриальный трансакционный (см. рисунок).

Кроме этого, в результате влияния пространственной интеграции на хозяйственную деятельность регионов, хозяйствующие субъекты могут изменять свой тип. Так, аграрные хозяйствующие региональные субъекты могут переориентироваться на слабоиндустриальный или трансакционный тип; слабоиндустриальные регионы на среднеиндустриальные, аграрные или трансакционные; среднеиндустриальные на слабоиндустриальные, высокоиндустриальные или трансакционные; высокоиндустриальные на среднеиндустриальные или трансакционные; трансакционный тип региональных субъектов меняют свою типологию на любую предложенную автором.

Таким образом, пространственная интеграция является основополагающим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие и политическую стабильность отдельных регионов и страны в целом. В современных условиях формирования долгосрочных и краткосрочных стратегий развития регионов, развития процессов экономической глобализации и интеграции, появляется необходимость адаптировать процесс пространственной интеграции регионов к современным экономическим условиям.

Далее оценка пространственной интеграции предложена автором на основе определения уровня сопряжения показателей структурных сдвигов в экономике и количественных, качественных показателей экономического роста.

Анализ уровня сопряженности регионов возможен с помощью подхода, предложенного А.Г. Гранбергом, рассматривающего три основные составляющие:

-

1) выделение главного индикатора и фиксирование значений других существенных индикаторов в виде ограничительных условий. В качестве главного индикатора в экономической науке обычно используют величину ВРП, а в качестве ограничительных условий – обеспечение населения жильем, социальной инфраструктурой, условиями труда и окружающей среды;

-

2) многоцелевая оптимизация по нескольким индикаторам как процедура достижения наилучших состояний социально-экономического развития с учетом компромисса между целевыми индикаторами;

-

3) построение интегрированных (сводных) социально-экономических индикаторов [1, c. 115].

Завершающим этапом оценки пространственной интеграции является определение пропорциональности развития. Для таких оценок в экономической науке имеется ряд подходов, которые объединяются использованием следующих обобщающих показателей:

Качество жизни населения:

-

1.1. Среднедушевые денежные доходы населения.

-

1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

-

1.3. Соотношение доходов 20 % наиболее и 20 % наименее обеспеченного населения (коэффициент Джинни).

– высокоиндустриальный тип

– регионы аграрного типа

– среднеиндустриальный тип

– слабоиндустриальный тип

– трансакционный тип

– регионы, исключенные из анализа

Типы региональных хозяйствующих субъектов

Примечание. Составлено автором.

-

1.4. Уровень безработицы:

-

1.4.1. Зарегистрированной.

-

1.4.2. Подсчитанной по методике МОТ.

-

-

1.5. Коэффициент естественного прироста.

-

1.6. Коэффициент миграционного прироста.

-

1.7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

-

1.8. Коэффициент младенческой смертности.

-

2. Уровень развития экономики:

-

2.1. ВРП на душу населения.

-

2.2. Промышленное производство на душу населения.

-

2.3. Сельскохозяйственное производство на душу населения.

-

2.4. Коэффициент диверсификации отраслей экономики.

-

2.5. Инвестиции в основной капитал на душу населения.

-

2.6. Уровень износа основных фондов.

-

2.7. «Экспортность».

-

2.8. Густота транспортных сетей:

-

2.8.1. ЖД транспорта.

-

2.8.2. Автодорог общего пользования с твердым покрытием.

-

-

2.9. Степень обеспеченности бюджета собственными доходами.

-

2.10. Превышение денежных доходов над расходами населения [4].

Изложенная методика позволяет оценить уровни пространственной интеграции регионов на основе их типологизации и определения условий сопряжения и пропорциональности регионального развития.

Список литературы Теоретико-методические аспекты исследования пространственной интеграции региональных хозяйствующих систем

- Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики: учеб. для вузов/А. Г. Гранберг. -М.: ГУ ВШЭ, 2003. -495 с.

- Иншакова, Е. И. Экономическая интеграция в СНГ: методология, стратегия, механизм/Е. И. Иншакова. -Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. -372 с.

- Калинина, А. Э. Интегральная многофакторная оценка эффективности управления ном в условиях модернизации российской экономики/А. Э. Калинина//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2012. -№ 1 (20). -С. 75-82.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р). -Элект\рон. текстовые дан.-Режим доступа: http://base.garant.ru/194365/. -Загл. с экрана.

- Философская энциклопедия. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://dic.academic. ru/dic.nsf/enc_philosophy/994. -Загл. с экрана.

- Энциклопедический словарь. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://enc-dic.com/word/p/Prostranstvo-20913.html.-Загл. с экрана.