Теоретико-методологические основания концепции макро-микро переходов в интерпретации лоббистской деятельности

Автор: Тетерюк А.С., Чубак Р.М.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории политики, экономики и управления

Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение: современный процесс политико-управленческого взаимодействия представляется комплексным явлением, что объясняется в том числе различными подходами к исследованию стимулов к политическому поведению. Микроподход к деятельности фирмы полагает, что в основе лоббирования лежат внутренние мотивы, которые организация в состоянии анализировать и определить. Вместе с тем воздействие факторов, лежащих вне плоскости работы компании и вне ее контроля, также является важным побудительным стимулом. Влияние внешних условий разнопланово и происходит на разных уровнях взаимодействия организации с государством. Это взаимодействие носит порой нелинейный характер, в зависимости от структуры самой организации, отрасли и государственных органов.

Gr-менеджмент, связи с государством, лоббизм, макро-микро переходы, корпоративная политическая активность, конверсия, инверсия

Короткий адрес: https://sciup.org/147246703

IDR: 147246703 | УДК: 323.2 | DOI: 10.17072/2218-9173-2021-4-470-494

Текст научной статьи Теоретико-методологические основания концепции макро-микро переходов в интерпретации лоббистской деятельности

Исследование особенностей политико-управленческого взаимодействия и организационных форм лоббистской деятельности в различных сферах общества остается одной из актуальных областей политической науки, обсуждаемых в междисциплинарном экспертном дискурсе. Несмотря на накопленный за последние годы пласт работ по концептуально-теоретическому и прикладному осмыслению этой тематической области, в отечественной политологии до сих пор недостаточно аргументировано разведение концепта «лоббизма» как макрополитической подсистемы функционального представительства интересов и концепта лоббирования как микрополитической деятельности и поведения негосударственных акторов по оказанию влияния и давления на центры принятия и осуществления государственных решений. Это не позволяет обоснованно провести границу между хорошо известным концептом лоббирования и более специализированным концептом GR-менеджмента. Помимо этого, в научной литературе пока практически не имеется удовлетворительных концептуальных моделей, подробно раскрывающих сложную структуру механизма представительства интересов, включая процесс преобразования партикулярных интересов в отраслевые государственные решения, и иерархию самих агентов представления интересов в процессе межсекторального соучастия на уровне отдельных организаций .

Востребованность изучения GR-менеджмента подтверждается последовательным появлением научных работ, на весьма серьезном уровне анализирующих сам предмет управления связями с государственными органами и струк- турирующих тактико-стратегический аспект этой деятельности (Дегтярев, 2018; Тетерюк и Бондарев, 2019; Закиров, 2017). С практической точки зрения GR-менеджмент в качестве профессиональной сферы продолжает развиваться в России вследствие, с одной стороны, высокой изменчивости законодательства и отраслевых правил1, что побуждает бизнес прибегать к помощи соответствующих специалистов, и, с другой, продолжения институционализации данной профессии путем учреждения новых отраслевых форумов и создания программ и курсов повышения квалификации2.

Сохраняющаяся недостаточная проработка GR-проблематики оставляет исследовательский потенциал для научных изысканий уже на субдисциплинарных уровнях, посвященных отдельным направлениям взаимодействия государства и негосударственных участников политического процесса. Одним из таких перспективных направлений видится концепция микромакро (и макро-микро) политических переходов3. Данный раздел политологии посвящен комплексным вопросам разноуровневых политических преобразований, так называемой спатиально-темпоральной конверсии. Понятие конверсии можно определить как учет (инкорпорирование) индивидуального и группового интересов политических агентов (деятельности по производству политической ренты) в трансформационном процессе построения комплексной структуры «формулы интересов» и государственно-управленческого определения общественной проблемы (повестки) посредством продвижения этих интересов и осуществления политического влияния.

В контексте лоббистской деятельности эта исследовательская область стремится, во-первых, изучать процесс трансформации индивидуальногруппового поведения в деятельность микроорганизаций, «транзитирующу-юся» затем на работу макрополитических институтов; во-вторых, анализировать обратный процесс влияния макрофакторов внешней среды на поведение микроорганизаций, которые учитывают их воздействие, упорядочивают его в соответствии со своей бизнес-деятельностью, преобразовывают в политическое поведение и далее реагируют на него в формате GR-стратегий и лоббистских акций. Примечательно, что аналогичные явления в макро-микро-макро динамике политико-экономических преобразований уже довольно давно встречаются в социологических и исторических трудах (Мусиенко, 2003; Смирнов, 2008; Eulau, 1996).

Изучению проблематики GR-менеджмента свойствен дуализм, проявляющийся в анализе этой научной области. Например, распространен взгляд, согласно которому GR, аналогично PR, является коммуникативной деятельностью (Черкащенко, 2015). Альтернативный подход интерпретирует связи с государством как управленческую и проектную деятельность (Автономов, 2010). Другие аспекты дискуссии вращаются вокруг различения GR-стратегий на реактивную и проактивную (оборонительную и наступательную), рассмотрения лоббистской деятельности на уровне всей организации или структурного отдела как единицы анализа (Дегтярев и др., 2018). Подобная двойственность встречается и при обращении к исследованиям поведенческих аспектов лоббистской деятельности, получающей дополнительное объяснение с позиции макро-микро политических переходов. Ответ на вопрос, что является стимулом к началу лоббирования, становится нетривиальным в зависимости отсменыфокусаисследовательскойоптикинапервопричиныGR-деятельности: лежат ли в ее основе мотивы, рождающиеся внутри организации (на микроуровне), или первопричины последующего влияния исходят извне, вследствие воздействия условий внешней среды (макроуровень).

В исследовательской литературе весьма хорошо изучен первый взгляд на структуру мотивации к лоббистской деятельности, носителем которой является субъект лоббирования (бизнес-организация). В основе такой мотивации лежит осмысленное побуждение удовлетворить насущные потребности или интересы, а «двигателем» лоббистских действий выступает соискание политической ренты. Интерес, причем отрефлексированный с позиции ценности (value) для организации, становится фундаментальным обоснованием для постановки целей и сопутствующего им спектра задач по удовлетворению этой потребности, которые задают всю последующую лоббистскую деятельность (Толстых, 2019). Итоговым результатом является, как пишет профессор А. Павроз, получение «необоснованных привилегий и, как следствие, внерыночная прибыль» (Павроз, 2009, с. 85). С определенной долей упрощения можно представить, что коммерческая организация, будучи рациональной структурой, способна проанализировать соотношение преимуществ от оказания влияния на политический курс (к примеру, изменение правовой нормы) и величины издержек, заложенных в процесс оказания влияния (cost benefit analysis). Если ожидаемый выигрыш перевешивает затраты на его достижение, альтернативные варианты инвестиций (в технологии или производство) и величину издержек от неучастия в лоббировании, то политические действия оправдывают себя (Hart, 2010, p. 175).

В случае с лоббизмом ценность необязательно выражается количественно. Достижение репутации отраслевого лидера или установление политических контактов, позволяющих быстрее конкурентов решать вопросы, иллюстрирует разновидность нематериальной политической ренты, также являющейся целью для многих организаций. Стоит отметить двоякое восприятие категории «ценность». С одной стороны, компания может стремиться повлиять на государственные органы для создания ценности (value creation), то есть ради увеличения своих материальных активов. Достижение принятия нормы, создающей преференциальный доступ к государственным закупкам, является здесь наглядным примером. С другой стороны, встречаются ситуации, когда сохранение ценности, то есть недопущение ухудшения рыночных позиций (value maintenance), становится ключевой целью, особенно в неблагоприятных условиях – например, на фоне импортозамещения иностранной продукции (Oliver and Holzinger, 2008, p. 500).

Предварительный анализ позволяет обобщить некоторые аспекты мотивации акторов к соисканию политической ренты, формирующейся в результате внутреннего анализа и проявляющейся в их политической активности (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Стимулы политической активности на уровне организации / Political activity motives at organization level

|

Стимул |

Интерпретация |

|

Получить конкурентное преимущество / преимущество первопроходца в отрасли (Rajwani and Liedong, 2015) |

Компания хочет видоизменить или создать новое регулирование, тем самым заблокировав доступ конкурентов к ресурсам; получить нерыночное преимущество |

|

Ресурсная зависимость от государства (Hansen and Mitchell, 2000) |

Компания зависит от государства как ключевого заказчика или потребителя продукции и, следовательно, стремится снизить или контролировать эту зависимость |

|

Снизить неопределенность правил игры (Baron, 2010) |

Компания устанавливает политические контакты и лоббирует чиновников, чтобы получить доступ к эксклюзивной информации, позволяющей предвосхищать политические риски |

|

Сохранить незыблемость правил игры (Baumgartner et al., 2009) |

Компания устанавливает политические контакты и лоббирует чиновников, чтобы не допустить изменений правил игры, так как изменение статуса-кво может оказать негативный эффект на ее позиции в отрасли |

|

Достичь легитимности (Banerjee and Venaik, 2017) |

Компания или ее филиал стремятся усилить политическую лояльность регуляторов за счет соответствия отраслевым правилам, политическому курсу, реализации проектов корпоративной социальной ответственности |

|

Личные мотивы руководства организации (Ozer, 2010) |

Топ-менеджмент организации имеет субъективные политико-экономические устремления (личное обогащение, установление новых контактов, усиление позиции в сети стейкхолдеров, получение доступа к лицам, принимающим решения, и проч.) |

Однако как быть в ситуации, когда государство действует проактивно, предвосхищая любое GR-воздействие? Или когда административнополитическое давление пересиливает экономическую целесообразность и принуждает организацию соответствовать законодательным требованиям? Известны истории, когда крупнейшие отраслевые игроки, даже в составе коалиции, были вынуждены пойти на уступки государственным органам, чтобы нивелировать экономические риски4. Более того, сверхвлиятельные глобальные корпорации вроде Google или Wolksvagen тоже в определенных ситуациях не могли преодолеть политическое давление5. Вместе с тем в указанных и многих других случаях организациям удавалось сохранить позиции в стратегической перспективе, проиграв лишь тактически, что говорит о важности своевременного считывания сигналов внешней среды и умения использовать их для корректировки долгосрочной стратегии, а также о необходимости балансировки между интересами всей организации (ее международного руководства) и интересами национальных государств, чтобы в итоге успешно продолжить бизнес-деятельность на территории страны присутствия. Следовательно, можно предположить, что структура отношений «внешняя среда – организация» является несколько более сложной, чем просто линейной. Кроме того, сама внешняя среда является неоднородной и может быть представлена как минимум локальным и региональным уровнями, хотя в случае с транснациональной корпорацией, обладающей сложной структурой, речь может идти и об уровнях глобального управления – мегауровнях. Таким образом, эти вопросы обусловливают более пристальное изучение второй составляющей концепции переходов, связанной с макро-микро преобразованиями.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Все системы разделяются на открытые и закрытые по признаку наличия или отсутствия взаимодействия с внешней средой. В закрытых системах сообщение осуществляется только между внутренними элементами, которые не зависят от перемен извне. Бизнес-структуры всегда характеризуются как открытые системы, поскольку деятельность компаний направлена на соискание прибыли и ресурсов, лежащих во внешнем мире. Традиционно исследователи разделяют внешнюю среду на несколько основных компонентов, тогда как внутренняя среда, несмотря на разнородность и сложность, представляется единым целым (Котляров, 2012, с. 85).

Макро-микро взгляд на лоббистскую деятельность предлагает акцентировать внимание на роли внешней среды и содержащихся внутри нее факторов в детерминировании организационного поведения и даже в обеспечении ее фактической выживаемости. Категорию среды можно интерпретировать в широком смысле как набор факторов в окружении любой компании, включающий различные компоненты – правовую, политическую, технологическую, социальную, что характерно для стратегического менеджмента (Вихан-ский, 1998, с. 18). В более узком, политологическом, смысле внешняя среда сводится к так называемой нерыночной среде (non-market environment), фокусирующейся предметно на политической субсреде фирмы (рис. 1). Данное окружение включает государственно-правовую, политико-государственную и общественно-политическую составляющие, влияющие на ее деятельность (Baron, 1995, p. 47).

Рис. 1. Структура внешней среды фирмы с выделением компонентов политической субсреды / Fig. 1. External environment structure with political subenvironment components

Примат внешней среды над экономически обоснованным поведением находит подтверждение в управленческой и политической науках. Так, концепция «жизненного цикла организации» подразумевает изменение состояния фирмы по прошествии времени, тогда как окружающая среда остается фундаментально неизменной (Адизес, 2014). Это актуально для транснациональных корпораций, которые сталкиваются с различными режимами работы на зарубежных рынках: если для транснациональных корпораций насущной потребностью является адаптация к сложившейся задолго до их появления местной институциональной среде, то для национальных компаний она является априори более знакомой. Стоит также различать уровни внешней среды в зависимости от структуры управления организацией. Учитывая многоуровневую (иерархичную) и кросс-региональную (разбросанную по миру) организационную структуру транснациональных корпораций, актуальным становится вопрос об отношениях глобальной штаб-квартиры и макроре-гионального филиала, макрорегионального филиала и локально-странового офиса, что важно в деле построения и реализации политической (GR) стратегии и тактики.

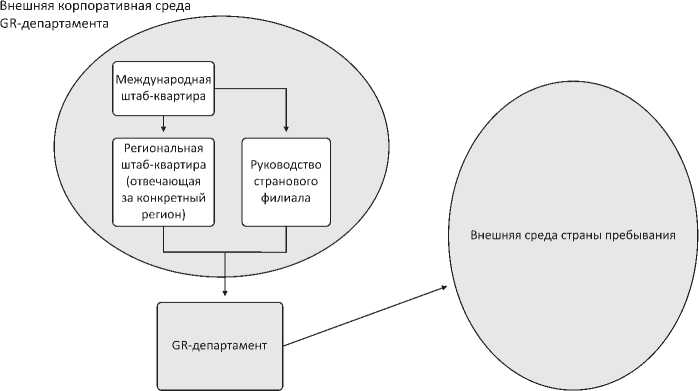

В политологии неоинституциональная теория уделяет значительное внимание анализу системы отношений внешней среды и организации. Применительно к транснациональной корпорации и с учетом упомянутых уров- ней управления можно отметить, что страновой филиал и его менеджмент (GR-отдел) находятся под давлением, с одной стороны, местной политической и корпоративной среды, требующей адаптации и соответствия локальным правилам, а с другой – головного офиса, стремящегося к созданию «эффекта зеркала», то есть к обеспечению идентичности работы и структуры филиала с организационной моделью всей корпорации (Rosenzweig and Singh, 1991, p. 344). Если организационно-институциональная инерция (власть структуры) подавляет сопротивление местных менеджеров, корпорация с более высокой вероятностью будет переносить и даже насаждать практики и процессы, принятые в штаб-квартире, что в рамках ее логики стандартизирует бизнес-процессы и снижает риски давления локальной среды. Все это говорит о том, что в случае с международной компанией для локальных GR-менеджеров внешней средой могут выступать не только государственные органы принимающей страны, но и, во-первых, руководство компании, находящееся за границей и подчиняющееся законодательству страны, где расположен материнский офис, а во-вторых, руководство филиала, поскольку оно может быть зависимо от практик, принятых в штаб-квартире, разделять нормы и правила локально-страновой среды и находиться на высоком уровне иерархии по отношению к обычным менеджерам. Это позволяет выделить в качестве уровней внешней среды GR-менеджмента, в зависимости от масштаба работы организации, мегауровень (штаб-квартира) и макроуровень (руководство филиала, система госорганов страны) (рис. 2).

Рис. 2. Среды странового филиала транснациональной корпорации / Fig. 2. Environments of transnational corporation’s subsidiary

Рассуждая о преимущественном влиянии факторов нерыночной среды, Дж. Мейер и соавторы пришли к выводу, что формальная структура отражает мифы институциональных сред, а ее успех зависит от получения легитимности во внешней среде, которая обеспечивает ресурсы для выживания. Ради этого организации меняют свою организационную структуру даже в ущерб «производственной эффективности» (Мейер и др., 2011, с. 56). Позднее эту мысль развили неоинституционалисты П. Димаджио и У. Пауэлл, введя несколько принципов изоморфизма, объясняющих процесс гомогенизации организаций не их рациональностью или конкуренцией, а процессами структурации, происходящими в организационных полях (DiMaggio and Powell, 1983). Теория о популяционной экологии организаций в своей основе хотя и опирается на рационалистические принципы их поведения в выборе оптимальной организационной формы, однако полагает, что организации действуют так, движимые требованиями внешней среды, и именно эта среда является тем «горнилом», через которые отбраковываются неэффективные формы (Радаев, 2005, с. 101).

Уместно отметить и такое явление, как экзогенные шоки (jolts), способствующие институциональной эволюции или трансформации внешней среды и организационного поля (Sine and David, 2003, p. 185). На эти процессы могут влиять различные события: принятие нового законодательства, судебные разбирательства, проведение исторических мероприятий, экологические и техногенные катастрофы. В таком случае происходит фундаментальное изменение структуры внешней среды, и организации, затронутой этими изменениями, может потребоваться перестроить свою деятельность, исходя из новых, не всегда рациональных обстоятельств.

Таблица 2 / Table 2

Классификация факторов политической среды по уровням воздействия / Classification of political environment factors by level of influence

|

Внешний фактор (макроуровень) |

Интерпретация |

|

Тип политического режима страны |

Фактор включает структуру государственных органов всех ветвей власти, механизм их функционирования и регламент работы друг с другом. Влияние на организацию происходит через деятельность формальных государственных институтов, выражающуюся в обмене официальной корреспонденцией, и через действия входящих в них стейкхолдеров, включающие многочисленные форматы очной и заочной коммуникации. Структура государственных органов содержит определенные точки доступа, используемые для оказания давления |

|

Система нормативноправовых актов |

Законы и отраслевые правила ограничивают и регулируют деятельность организаций, но также способны усиливать политические риски ведения бизнеса. При демократическом режиме компания может испытывать меньше рисков, сопряженных с позиционированием в политической среде (например, через финансирование партий, участие в деятельности фондов), и не бояться административного давления или судебного преследования. Регулятивный характер действия институтов иллюстрируется принципом принудительного изоморфизма |

|

Значимость отраслевого вопроса (issue salience) |

Издержки, наступающие в результате принятия того или иного законодательства, могут обусловливать политическое поведение организаций. Различные исследования подтверждают взаимосвязь между оценкой последствий принятия (или непринятия) закона для финансовых показателей компании и ее политической активностью (Schuler, 1999; Vogel, 1996). Важность подобной оценки усиливается по мере возрастания масштаба работы компании. Серьезным стимулом является и наличие политической конкуренции вокруг дискутируемой проблемы (обсуждается ли она гетерогенной сетью стейкхолдеров или внутри гомогенной группы интересов), и степень ее интенсивности (как часто проблема появляется в государственной повестке), что позволяет задействовать одну из сторон обсуждения для поддержания интереса к отраслевому вопросу |

|

Внешний фактор (макроуровень) |

Интерпретация |

|

Социальноэкономические факторы |

Факторы составляют внешний контекст фирмы. Включают социальные правила и статусы, культурные нормы, этику, особенности делового общения, общественное мнение. Влияют не только на поведение бизнеса, но и на его экономические показатели. Авторский коллектив во главе с М. Пенгом полагает, что стратегический менеджмент фирмы продолжает во многом игнорировать институциональный социальный контекст, усложняющий отношения между фирмой и обществом (Peng et al., 2009). Так, в развивающихся странах со слабой экономикой традиционные институты могут порождать порочные практики ведения бизнеса (коррупцию), а принятие оперативных решений зависеть от сетевых или, наоборот, иерархичных отношений |

|

Внешний фактор (мезоуровень) |

Интерпретация |

|

Факторы отрасли |

Предполагается, что отрасль относится в большей степени к внешним условиям, поскольку отдельно взятая компания не всегда в состоянии изменить фундаментальные принципы работы всей отрасли. Хотя в последнее время можно наблюдать проявление подобных экстремумов (способность навязать свои правила игры) на примере крупнейших компаний – отраслевых монополистов или глобальных лидеров. Определенные свойства отрасли и ее структура могут влиять на лоббистскую деятельность. Особо значимы такие параметры, как фрагментированность (рыночная конкуренция или олигополия), ресурсная зависимость от государства (через государственное регулирование, финансирование или каналы сбыта), степень централизации (децентрализации), то есть наличие консультативно-совещательных структур, позволяющих адвокатировать частные интересы (Bhuyan, 2000) |

|

Внешний фактор (мегауровень) |

Интерпретация |

|

Факторы, связанные с международной структурой бизнеса и масштабом ее деятельности |

Факторы обусловлены организационной моделью транснациональной корпорации, которая содержит специфические параметры, присущие ее глобальному характеру деятельности и задающие контекст работы странового филиала. Политический исследователь А.-В. Харцинг выделяет пять групп таких параметров: тип организационной структуры, взаимозависимость филиалов, локализация, уровень и тип контроля, участие экспатриантов (Harzing, 2000). Эти факторы позволяют GR-менеджеру понимать особенности компании, такие как роль странового филиала в общекорпоративной стратегии, ресурсная зависимость от штаб-квартиры, уровень бюрократичности (централизация или децентрализация процесса управления), готовность предпринимать политические действия на новом рынке и влияние топ-менеджмента |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Логика декомпозиции структуры и динамики функционирования внешних условий в анализе лоббистской деятельности

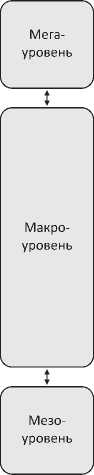

Макро-микро политический переход предполагает, что факторы внешней среды влияют на микроповедение организации, формируя и корректируя ее политическую стратегию. Из приведенной выше классификации следует, что для крупной компании, особенно международной, внешние импульсы могут приходить как минимум с трех направлений: из политической среды страны пребывания (макроуровень), глобально-корпоративной среды (мегауровень) и отраслевой (мезоуровень) (рис. 3).

Рис. 3. Межсредовое взаимодействие в контексте работы организации /

Fig. 3. Cross-environmental interaction within the context of organization activity

В неоинституциональной парадигме макроуровневые государственные институты открыты влиянию социальных групп, формулирующих политическую повестку «снизу» за счет систематического давления, исходящего от граждан и негосударственных организаций. В то же время и сами государственные институты непосредственно воздействуют на них, являясь источником валидности (validity), то есть правильности или правомерности (Tost, 2011, p. 693). Валидность можно определить как консенсус внутри некоего сообщества в отношении того, что норма или организация соответствуют текущему контексту и являются легитимной. Валидация позиций и мнений социальных групп институтами происходит через механизм обратной связи по аналогии с механизмом работы «черного ящика» политической системы (Almon, 1965): посредством артикуляции и агрегирования мнений (на входе), их конверсии и принятия наиболее обоснованных и целесообразных суждений (на выходе), которые затем транслируются обратно в общество и становятся валидными ориентирами – нормативными и регулятивными институтами – для организаций в рамках их дальнейших действий. В итоге обеспечение легитимности институциональных установок может происходить двумя путями:

-

1) прямым насаждением институциональных установок посредством принятия государственного решения, которое эти самые установки и легити-

- мизирует в глазах общественности, СМИ или бизнеса. Например, политические институты решают исключить группу компаний из отраслевого взаимодействия и принимают норму об ограничении их доступа к государственным закупкам, что меняет логику ведения бизнеса и заставляет эти компании локализоваться на территории страны, даже если этот путь ранее противоречил экономической целесообразности и считался неоправданным. В итоге спустя время фирмы полагают, что изначально «так и было задумано»;

-

2) косвенным влиянием на предпочтения и убеждения через СМИ, ассоциации, партии, лидеров общественного мнения и прочие институционализированные формы публичного диалога. Здесь также весьма действенным оказывается фактор косвенного влияния личного примера, который легитимный актор подает социальной группе. Например, принятый и общественно обозначенный правительством курс на импортозаме-щение активизирует действия соответствующих министерств и отраслевых институтов на продвижение отечественной промышленности. Приняв данный сигнал, министры и чиновники начинают наперебой предлагать дополнительные меры поддержки компаниям и с большей готовностью слушать их предложения.

Подобные явления справедливы и для международно-корпоративного, и для отраслевого измерений, поскольку внутри них как особенных сообществ тоже создаются и институционализируются различные нормы, приходящие от акторов или организаций, и потом на эти же самые фирмы воздействующие. Стандарты ведения бизнеса или отчетности, признанные в деловой среде, могут перениматься и официально утверждаться корпорацией вследствие принятия соответствующих кодексов и уставов и потом транслироваться на уровень их филиалов либо в формате уже готового решения («новая политика принята всем руководством компании»), либо опосредованно, путем организации специально уполномоченными сотрудниками тренингов, лекций и других форматов коммуникации.

Аналогичное давление исходит от отраслевой среды, которую можно рассматривать как мезоуровень для отдельной организации (промежуточный между коллективным макроуровнем и микромиром отдельных компаний). Здесь ключевой категорией является так называемое организационное поле, в котором объединяются близкие по характеристике и направлениям работы конституенты, систематически взаимодействующие между собой (DiMaggio and Powell, 1983, p. 148). В деятельности организационного поля огромную роль играет процесс гомогенизации, объясняемый при помощи понятия «изоморфизм». А. Хоули описывает изоморфизм как «ограничивающий процесс, который вынуждает единицу популяции походить на другие единицы, существующие в условиях той же среды» (Hawley, 1998, p. 13). В ситуации с отраслевой популяцией это означает, что организационные характеристики мимикрируют в направлении повышения совместимости с характеристиками внешней среды для минимизации неопределенности. Речь опять-таки идет о давлении подражательных процессов, когда фирма, усвоившая эффективные практики или нашедшая инновационное решение насущных проблем, становится источником заимствования для других фирм.

Разумеется, нельзя утверждать, что компания, в частности транснациональная корпорация, выполняет всего лишь роль приемника импульсов. Любое влияние какого-либо фактора из обозначенных внешних сред побуждает организацию действовать, используя те или иные стратегии реагирования на это давление. Организация, как открытая система, активно и порой даже агрессивно взаимодействует с каждой из сред, принимая и перенаправляя, словно машинист-регулировщик, импульсы в другие среды. Если компания является лидером в отрасли, то внедрение ею лучших международных практик может постепенно распространяться на характер функционирования других отраслевых игроков, поскольку они видят, что новые принципы повышают эффективность работы. Точно так же актуальная отраслевая аналитика, нововведения в регулировании или успешные кейсы отраслевого взаимодействия, заслуживающие внимания, непременно передаются в штаб-квартиру для анализа и возможного воспроизведения на других рынках. Наконец, политическая среда регулярно влияет на отраслевую деятельность и специфику работы отдельных национальных и международных компаний через государственные органы и нормативно-правовые акты. Однако в первых двух случаях все-таки речь идет о процессах, происходящих внутри границ экономической и корпоративной сред организации.

Именно при взаимодействии политической среды и микроорганизации проявляется инверсия, которая в данной статье понимается как процесс вза-имооборачивания (или взаимоперетекания) политической и экономической сред с последующим изменением роли субъекта лоббирования. Инверсия знаменует определенную метаморфозу бизнес-организации, в моменте перенимающей черты поведения, характерные для представителей государственных органов. Для фирмы, «нырнувшей» в политическую субсреду, последняя становится непосредственным окружением, в то время как ее экономическая среда – производной от политических действий. Получив сигналы, например, о скором принятии постановления правительства, компания оценивает их на предмет потенциальной угрозы или бизнес-возможности и принимает решение использовать GR-функцию для обеспечения соответствующей коммуникации. При этом в ходе работы в нерыночной среде фирма может сталкиваться с нелинейными процессами. Если в компании положение GR-функции напрямую зависит от экономических показателей корпорации (ухудшение положения фирмы ведет к ухудшению положение отдела), то в политической среде возможны обратные каузальные связи: ослабление положения ведомства или стейкхолдера может дать преимущество и усилить влияние лоббистов.

Почему же компания решает оказать влияние? В литературе по корпоративной политической активности принятие подобного решения обусловливается наличием у компании объема ресурсов (resource slack), подкрепляющих ее уверенность в возможности обеспечить представление своих интересов и достичь желаемого варианта решения.

К подобным ресурсам могут быть отнесены (Hillman et al., 2004, pp. 839–840):

– размер организации (измеряемый долей рынка или продажами);

– зависимость от государства в производстве и сбыте продукции;

– узнаваемость (бренд и репутация);

– диверсификация;

– наличие легитимности (соответствие текущим регуляторным требованиям);

-

– форма присутствия в стране (представительство, полноценный филиал, предприятие с производством, совместное предприятие);

-

– членство в деловых ассоциациях и консультативно-совещательных структурах;

-

– влияние топ-менеджмента.

Благодаря ресурсам, в процессе представления интересов и поиска оптимального проекта решения компания все глубже погружается в политическую среду, действуя на различных уровнях в пространстве политических стратегий и тактик поведения конгломерата стейкхолдеров. Министерства, законодательные комитеты, департаменты, советы и прочие структуры становятся многочисленными аренами для дискуссий между социально-политическими силами. Однако не стоит забывать, что эти структуры и сами подвержены влиянию стандартных операционных процедур (регламентов и положений), внутренних установок, присущих государственным служащим, а также частного и государственного бизнеса, которые в совокупности обусловливают их интересы.

Политический институт, к примеру министерство, может создать новую социальную практику – рабочую группу, которая будет поначалу воздействовать на участвующих в ее работе акторов. Постепенно она институционализируется и со временем станет влиять уже на само министерство посредством укоренившихся практик. Так, ведомству придется учитывать деятельность рабочей группы, отвечать на письма ее участников, составлять протоколы, реагировать на неформальную коммуникацию. Этим и может воспользоваться компания, особенно в ситуации институционального вакуума, когда в текущей среде появляется возможность для насаждения или создания новой нормы или практики. Тем самым изначально внешняя для компании политическая среда становится средой внутренней, а органически внутренняя экономическая среда – объектом воздействия со стороны самой компании через механизм соучастия в разработке и принятии отраслевой государственной политики, поскольку именно принятые в результате торга и лоббирования решения будут впоследствии регулировать экономическую (отраслевую) среду.

В этой связи стоит выделить важный предиктор организационного изоморфизма, отмечаемый П. Димаджио и У. Пауэллом: «чем сильнее организация зависит от другой, тем более она будет походить на эту организацию по поведенческой направленности» (Димаджио и Пауэлл, 2010, с. 46). Иными словами, чем интенсивнее и регулярнее компания взаимодействует с политической средой, тем сильнее она начинает на нее походить в том смысле, что все явнее разделяет институциональную логику государственных органов. С точки зрения GR-менеджмента это можно трактовать положительно, ведь обе стороны начинают «думать одинаково» и, следовательно, вести диалог становится проще. С другой стороны, это может иметь и негативные последствия для отрасли, поскольку провоцирует серьезный разлад между конкурентами (поддерживаемые государством организации решают еще более агрессивно отвоевывать свои ниши у независимых) или между филиалом и международным офисом (филиал перенимает специфику работы национальных государственных органов, что начинает отражаться на деловой культуре или эффективности работы).

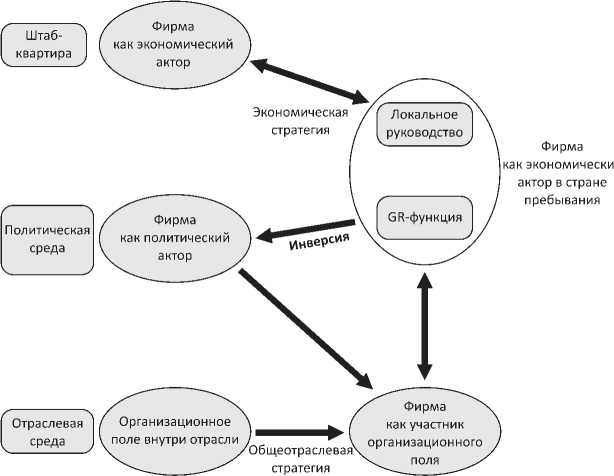

Реконструкция «инверсионного перехода» с одного пространственновременного уровня на другой уровень политических отношений

На основании рассмотренного материала можно выявить несколько измерений макро-микро-макро переходов:

-

1. Мега/макро (штаб-квартира) – микро (зарубежный офис) – макро (государственные институты принимающей страны).

-

2. Макро (руководство регионального офиса) – микро (GR-департамент) – макро (государственные институты принимающей страны).

-

3. Макро (государственные институты принимающей страны) – микро (GR-департамент) – мезоуровень (отрасль) или макро (страновое или глобальное руководство транснациональной корпорации).

Штаб-квартира задает стратегическое направление развития бизнеса и является ключевым источником материально-финансовых, экспертных и технологических ресурсов. Она также стремится установить и распространить стандартные организационные практики ведения работы (routine practices), внедряя их посредством кодексов и за счет согласования кандидатур на руководящие посты в региональных офисах, которые могут служить ретрансляторами практик и правил корпорации. На следующем уровне реципиентом сигналов является GR-отдел, который может находиться в прямом подчинении у международных директоров или иметь рабочие контакты с локальным руководством, что позволяет преодолеть власть структуры и достичь определенной автономии в принятии решений (GR-отдел и топ-менеджмент действуют как единая команда). Таким образом, согласовав стратегию с глобальным руководством, опираясь на институционализированные практики ведения бизнеса и организационную конструкцию, структура транснациональной корпорации инициирует взаимодействие с государственными органами страны присутствия, составляющими политическую среду.

Во втором случае страновой топ-менеджмент отделяет себя от микрополитической деятельности GR-отдела и выступает источником внешних условий и ограничений для соответствующих специалистов. Так, генеральный директор офиса принимает решение о размере финансирования проектов и способен вмешиваться в ход GR-стратегии, беря на себя представительские функции. Импульсы от руководства переходят на микроуровень активности агента (лоббиста), который осуществляет собственную функциональносекторальную стратегию политического поведения (субъект-субъектный уровень взаимодействия) по отношению к макросреде, представленной государственными органами.

В третьем случае внешние сигналы исходят от институтов государственной власти. Их активность считывает и анализирует локальный GR-менеджер, вовлеченный в систематический диалог с представителями государственных органов (через прямой контакт, ассоциацию или систему консультативносовещательных структур). Если полученная информация представляет угрозу или создает возможность и, следовательно, требует действий, то на этом моменте происходит инверсия роли субъекта GR-деятельности. Лоббист представляет позицию компании, привлекает ее руководство и других отраслевых стейкхолдеров к диалогу с государством. В зависимости от конфигурации ресурсов и комплексности государственного вопроса полученные сведения могут передаваться экспертом в отрасль для изучения и выработки коллективной позиции и на международный уровень для информирования иностранного руководства и получения дополнительных консультаций и экспертизы (например, от других филиалов). В итоге модель инверсионных переходов в контексте внешних условий может выглядеть следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Структура механизма и варианты макро-микро-макро переходов / Fig. 4. Mechanism structure and options for macro-micro-macro transitions

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что концепция политических переходов и концепция корпоративной политической активности во взаимной увязке обладают солидным аналитическим потенциалом и способны дополнительно прояснить важные аспекты комплексной лоббистской деятельности, позволяя взглянуть на многоуровневый механизм политико-управленческого взаимодействия в двух измерениях:

-

– с учетом многочисленных факторов внешнего окружения, формирующих политическое поведение организации в стране присутствия и в ходе взаимодействия с другими составляющими макро- и мегаконтекста ее работы;

– с учетом взаимообусловенных переходов окружающей среды бизнеса, которая сперва является совокупностью внешних для него факторов, регулирующих поведение посредством государственных решений, но по прошествии времени сама начинает претерпевать изменения вследствие действий акторов, становящихся уже политическими субъектами внутри среды (инверсия).

Список литературы Теоретико-методологические основания концепции макро-микро переходов в интерпретации лоббистской деятельности

- Автономов А. С. Легальное лоббирование как антикоррупционная технология // Бизнес и власть в современной России: теория и практика взаимодействия: материалы "круглого стола" / Под общ. ред. П. А. Толстых. М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 23-40.

- Адизес И. К. Управление жизненным циклом корпораций / Пер. с англ. В. Кузина. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 512 с.

- Виханский О. С. Стратегическое управление. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарика, 1998. 296 с.

- Дегтярев А. А. Современный GR-менеджмент как сфера межсекторального управления // Предметное поле экономической политологии / Под ред. Л. Е. Ильичевой, В. С. Комаровского. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 170-180. EDN: YAVEDB

- Дегтярев А. А., Бондарев М. Д., Тетерюк А. С. Учет взаимосвязи циклической динамики "внешней" и "внутренней" среды работы бизнес-организаций в современном GR-менеджменте // Вестник МГИМО-Университета. 2018. № 1. С. 63-93. DOI: 10.24833/2071-8160-2018-1-58-63-93 EDN: UOWWSO